Лаборатория изотопно-аналитической геохимии (775)

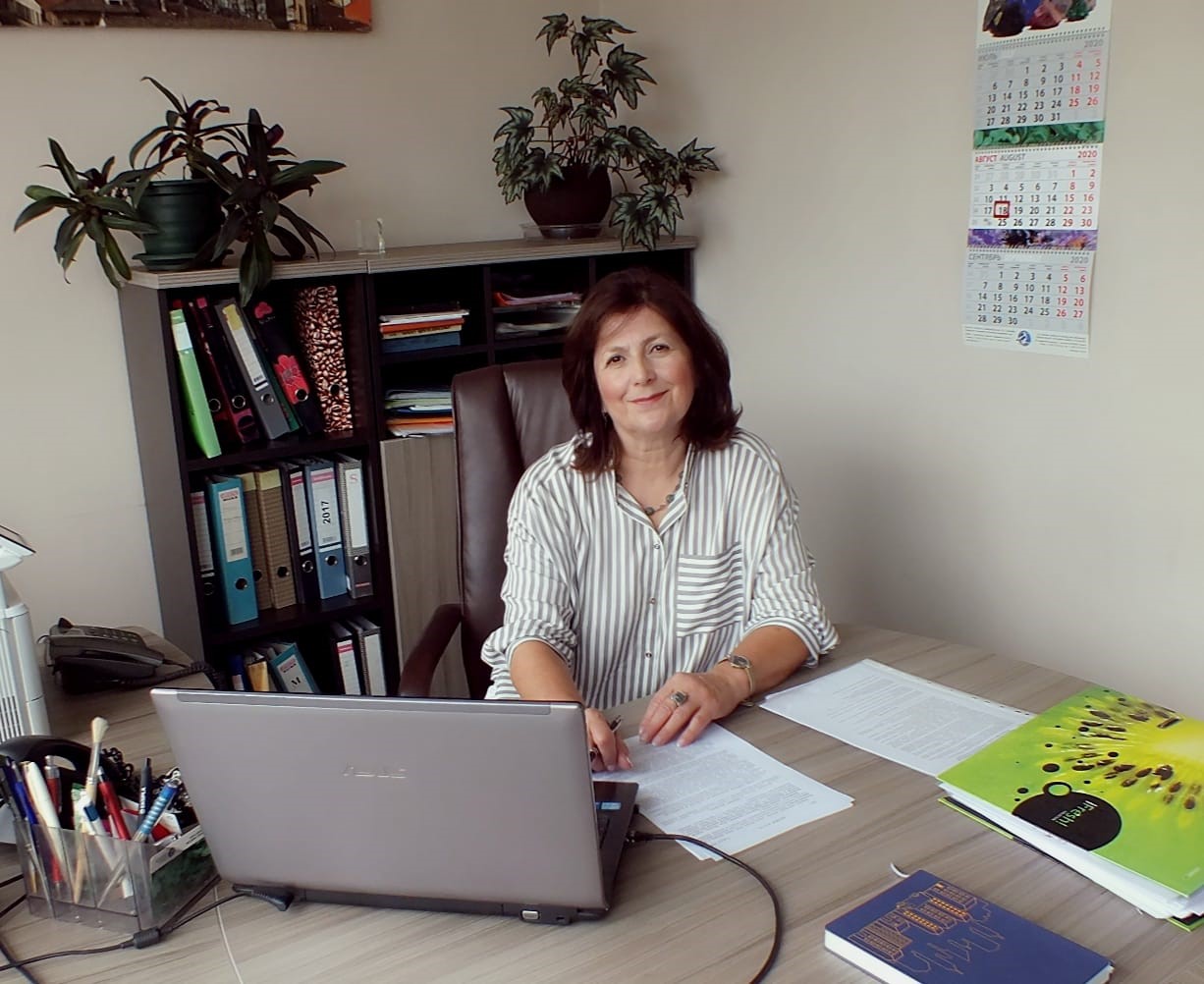

Заведующий лабораторией

Доктор геолого-минералогических наук, Травин Алексей Валентинович

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук, Травин Алексей Валентинович

Кандидат геолого-минералогических наук, Карманов Николай Семенович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 33 сотрудника, имеющих большой опыт изотопно-геохимических исследований, в том числе: 3 доктора геолого-минералогических наук, 4 кандидата геолого-минералогических наук, 3 кандидата химических наук, а также высоко квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, д.г.-м.н., Травин Алексей Валентинович

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., тел. +7 (383) 373-05-26, доп. 3-43,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН,

главный корпус, к. 122

История лаборатории берет свое начало от созданной в 1953 г. сначала в Горно-геологическом (ГГИ), затем в Институте геологии (ИГ) ЗСФАН и вошедшей в образованный в 1958 г. Институт геологии и геофизики лаборатории абсолютного возраста, которой с основания до 1968 года руководил заместитель директора ИГиГ, к.г.-м.н. (в последствии – д.г.-м.н.) Вениамин Михайлович Кляровский. Основным методом, используемым для датирования геологических пород и минералов, являлся K/Ar метод сначала в объемном варианте, затем – в варианте изотопного разбавления, с использованием двойного радиочастотного масс-спектрометра оригинальной конструкции (Е.Ф. Доильницын, Б.П. Пучков). В дальнейшем лаборатория изотопных исследований трансформировалась и под разными названиями неизменно присутствовала в структуре отдела общеинститутских лабораторий: лаборатория геохронологии – заведующий д.г.-м.н. Лев Васильевич Фирсов (1968-1981 гг.), лаборатория изотопных исследований – к.т.н. Евгений Федорович Доильницын (1981-1988 гг.), лаборатория геохронологии – заведующая д.г.-м.н. Ирина Владимировна Николаева (1981-1988 гг.), лаборатория радиогенных и стабильных изотопов - заведующие д.г.-м.н. Виктор Антонович Пономарчук (1988-2006 гг), д.г.-м.н. Вадим Николаевич Реутский (2006-2010 гг.); лаборатория изотопно-аналитической геохимии – заведующий д.г.-м.н. Алексей Валентинович Травин (2010-н.в.).

На протяжении всей истории лаборатории происходило последовательное развитие существующих методик датирования и изотопного анализа. При Льве Васильевиче Фирсове, человеке с поразительной многогранностью интересов на фоне дальнейшего развития объемного варианта K/Ar метода (Ю.Н. Лебедев) стал интенсивно развиваться метод радиоуглеродного датирования (к.г.-м.н. В.А. Панычев, к.г.-м.н. Л.А. Орлова). В лаборатории Евгения Федоровича Доильницына интенсивно использовались методики изотопии ряда элементов (S, Pb и др.) рудных минералов и нефтей (к.г.-м.н. А.П. Перцева, Л.Д. Шипилов, Н.Г. Пятилетова, Б.П. Пучков). Несмотря на трудности в годы перестройки Ириной Владимировной Николаевой было организовано приобретение партии современных украинских масс-спектрометров МИ1201, что позволило осуществить постановку Rb/Sr метода датирования (д.г.-м.н. В.А. Пономачук, Л.И. Разворотнева, Н.И. Козырева), на новом уровне подойти к K/Ar датированию методом изотопного разбавления (Ю.Н. Лебедев, А.В. Травин). Логическим продолжением этих работ уже под руководством Виктора Антоновича Пономарчука стали: дальнейшее развитие Rb/Sr метода датирования, постановка новой для Института методики Sr-изотопной хемостратиграфии (д.г.-м.н. В.А. Пономачук, к.х.н. С.В. Палесский, И.П. Морозова), а также - постановка 40Ar/39Ar метода датирования (д.г.-м.н. В.А. Пономарчук, д.г.-м.н. А.В. Травин). Решение последней задачи было значительно облегчено благодаря наличию в лаборатории радиогеохимии природных и техногенных систем (зав. лаб. к.г.-м.н. Ф.В. Сухоруков) инфраструктуры доставки и хранения облученных образцов.

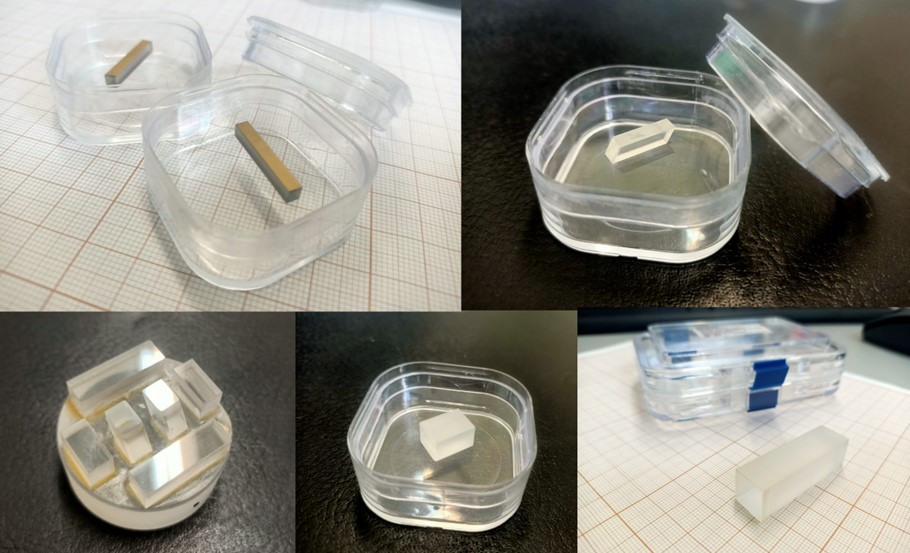

Необходимым этапом всех геологических исследований является подготовка коллекций каменного материала. Эффективность изотопно-геохимических, геохронологических исследований напрямую зависит от качества, чистоты выделения минеральных фракций. В этой связи на протяжении всей истории изотопной лаборатории принципиально важным является тесное сотрудничество с коллективом, возглавляемым д.т.н. Т.С. Юсуповым, работы которого в области направленного изменения структурных и физико-химических свойств минералов получили широкую известность в России. В результате структурных преобразований в начале XXI века коллектив Талгата Сунгатулловича (Л.Г. Шумская, И.Ю. Васькова, Л.П. Пантюкова, Е.А. Кириллова, Ю.В. Алешкова, Л.А. Горчукова, И.М. Фоминых) вошел в состав лаборатории изотопно-аналитической геохимии. В 2019 году Институтом закуплен комплекс оборудования (изодинамический, электромагнитный сепараторы, центрифуги и др.), позволяющий организовать выделение минеральных фракций на уровне, соответствующем самым высоким современным требованиям.

Возможности изотопных исследований лаборатории в конце XX – начале XXI века значительно расширились благодаря поступлению новейшего аналитического оборудования.

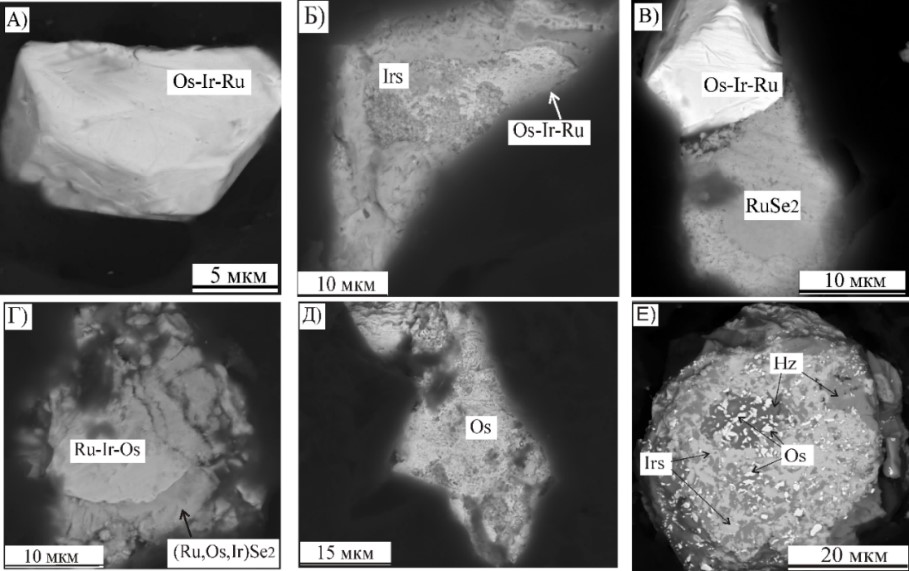

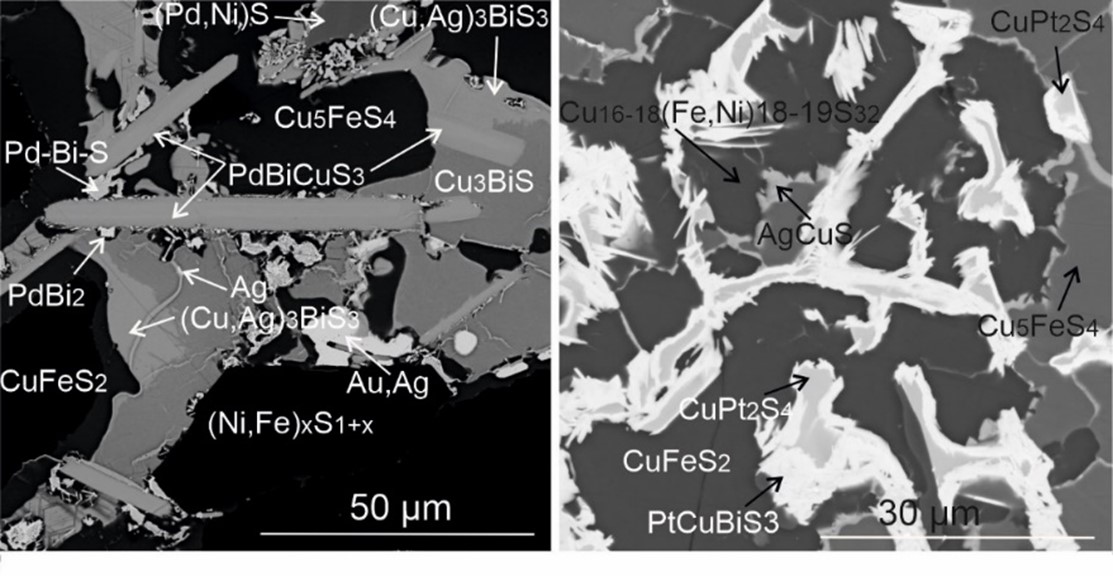

Так, появление масс-спектрометра высокого разрешения с индуктивно-связанной плазмой Element I (Finnigan Mat) и разработка соответствующих методик пробоподготовки позволило выполнять высокочувствительное определение редкоземельных, высоко зарядных и других редких элементов в природных водах, в твердых геологических образцах после разложения, а также и в лазерном варианте с помощью Nd:YAG лазера (266 нм, 213 нм) для мономинеральных фракций и пород, приготовленных в виде сплавленных стекол. Особым достижением является методика определения элементов платиновой группы и рения с изотопным разбавлением (к.х.н. С.В. Палесский, при всяческой поддержке и помощи вед. инж. Лаб. 451 О.А. Козьменко), что позволяет получать ценную информацию о генезисе геологических пород, минералов.

В 1998 году, на замену устаревшего морально украинского газового масс-спектрометра МИ1201В, был получен noble gas 5400 (Micromass). На основе этого прибора, системы выделения и очистки оригинальной конструкции в лаборатории была организована работа 40Ar/39Ar метода датирования в режиме центра коллективного пользования, сотрудничающего практически со всеми российскими Институтами в области наук о Земле, многочисленными российскими и зарубежными геологическими компаниями (д.г.-м.н. В.А. Пономарчук, д.г.-м.н. А.В. Травин, к.г.-м.н. Д.С. Юдин, к.г.-м.н. С.А. Новикова, А.В. Пономарчук). В 2008 году был приобретен много-коллекторный газовый масс-спектрометр Argus (Micromass) в комплекте с системой пробоподготовки и инфракрасным лазером. Благодаря значительно большей чувствительности этого прибора появилась возможность 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева по микронавескам, в том числе и по отдельному зерну минерала, а также - датирования с использованием лазерного испарения вещества (к.г.-м.н. Д.С. Юдин, Д.В. Алексеев, Н.Г. Мурзинцев).

Приобретение в 2006 году термоионизационного многоколлекторного масс-спектрометра МИ 1201АТ позволило значительно усилить возможности Rb/Sr датирования и решения задач Sr изотопной хемостратиграфии (к.г.-м.н. И.А. Вишневская, к.г.-м.н. В.Ю. Киселева, Г.А. Докукина, О.А. Спичак).

До 2004 года исследования отношений стабильных изотопов лёгких элементов, таких как углерод, кислород и сера, проводились на масс-спектрометре Finnigan Delta с применением оригинальных вакуумных установок экстракции элементов из геологических проб. Поступление в 2004 году газового масс-спектрометра Finnigan 253 с комплексом on-line систем пробоподготовки позволило поставить в массовом варианте анализ изотопного состава C, O в карбонатах, в том числе для целей изотопной хемостратиграфии, методики определения изотопного состава C и N в органике, в газообразных углеводородах; H и O в воде, растворенного в воде неорганического углерода (д.г.-м.н. В.А. Пономарчук, д.г.-м.н. В.Н. Реутский, к.г.-м.н. О.П. Изох, к.г-м.н. Д.В. Семенова, к.х.н. А.Н. Пыряев). В 2017 году на замену устаревшему газовому масс-спектрометру Finnigan Delta пришёл новейший его аналог Delta V Advantage, что позволило вывести на новый современный уровень анализ изотопного состава S в сульфидах и сульфатах, C в графите и алмазе и открыло перспективы к дальнейшему развитию этого направления, включая изучение изотопного состава азота в геологических флюидах, изотопного состава кислорода в силикатных минералах (д.г.-м.н. В.Н. Реутский, М.Н. Колбасова).

Приобретение масс-спектрометра высокого разрешения с индуктивно-связанной плазмой Element XR (ThermoFisher Scientific) и системы лазерной абляции Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies) на основе эксимерного лазера (193 нм) расширило возможности лаборатории в области локального изотопного датирования, в частности, U/Pb датирование цирконов и других акцессорных минералов (Д.В. Семенова, А.В. Карпов).

Возможности элементного анализа были дополнены после приобретения в 2020 году атомно-абсорбционного спектрометра с индуктивно связанной плазмой серии iCAP (Thermo Fisher Scientific, США). Прибор эксплуатируется сотрудниками лаб. 775 (С.Ф. Нечепуренко, Н.В. Андросова) совместно с лаб. геохимии радиоактивных элементов и экогеохиимии (№ 216). Прибор позволяет проводить анализ широкого набора элементов методами пламенной атомизации (K, Na, Li, Rb, Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Au, Ag, Se, Sb, Bi, In – концентрации от 0.1 мкг/мл), электротермической атомизации (Co, Ni, As, Cd, Pb, Au, Ag, Se, Sb, Sn, Bi, In, Be, Au, Ag, Pt, Pd, Ru, Hg – концентрации от 0.1 мкг/мл и ниже).

Основные объекты исследования, экспедиции, эксперименты, разработки

Программа для оценки времени нахождения флогопита в кимберлитовом расплаве

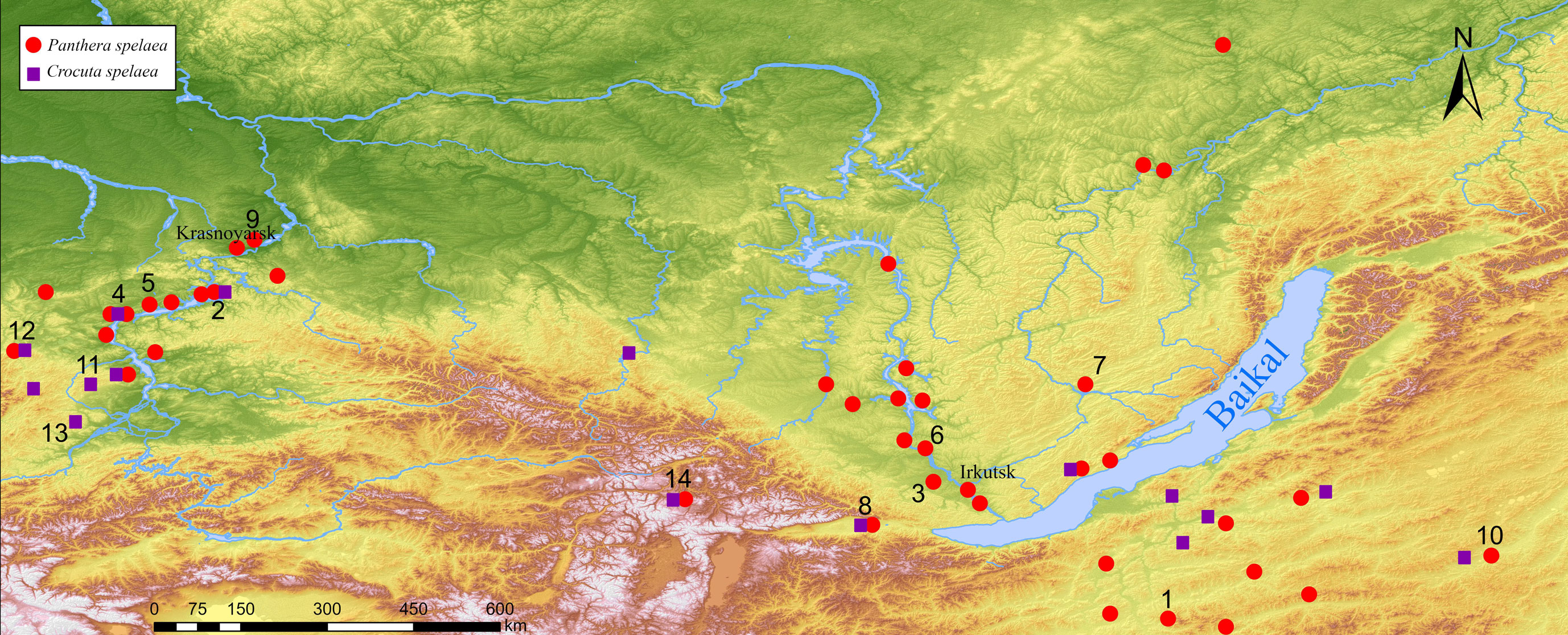

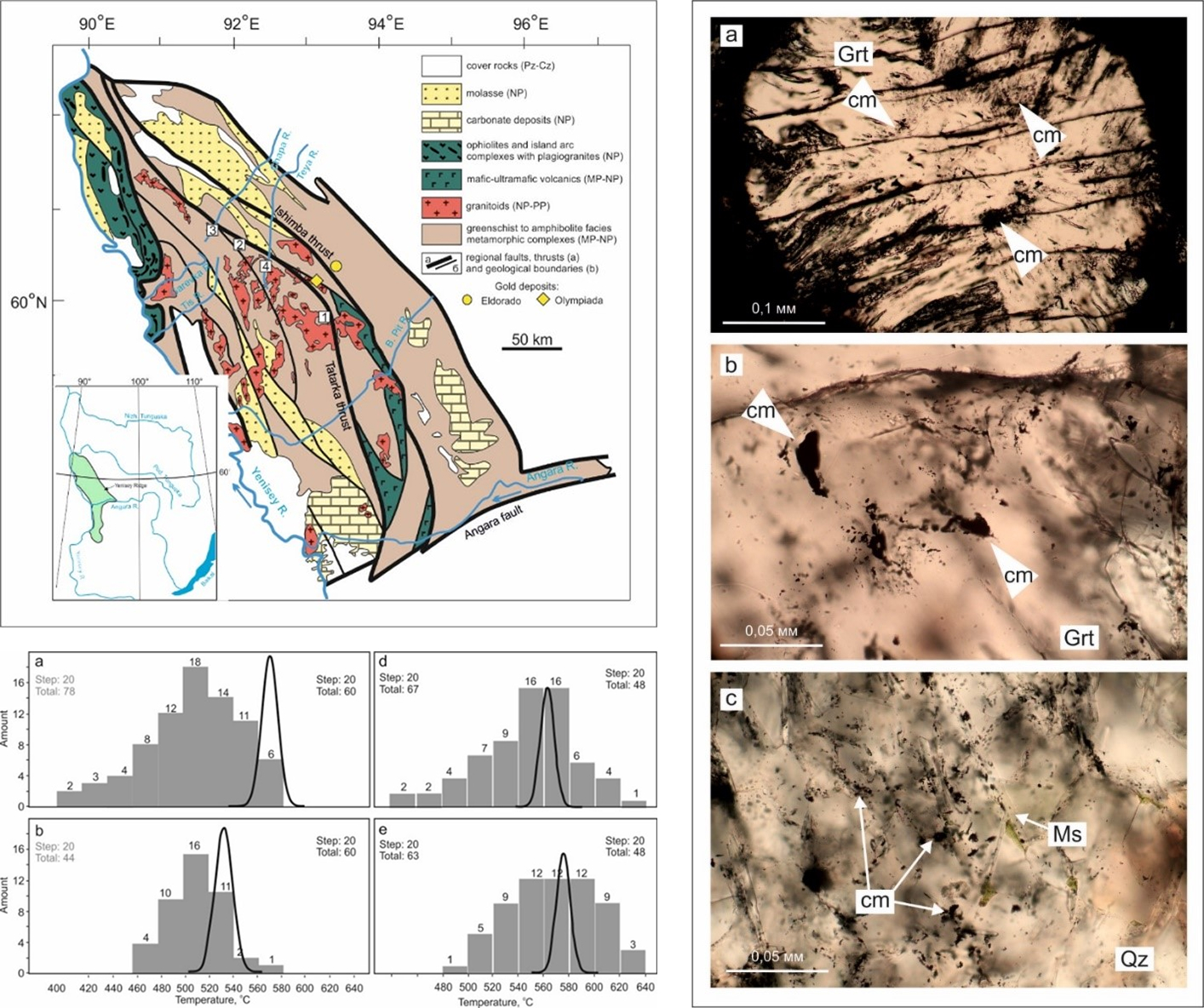

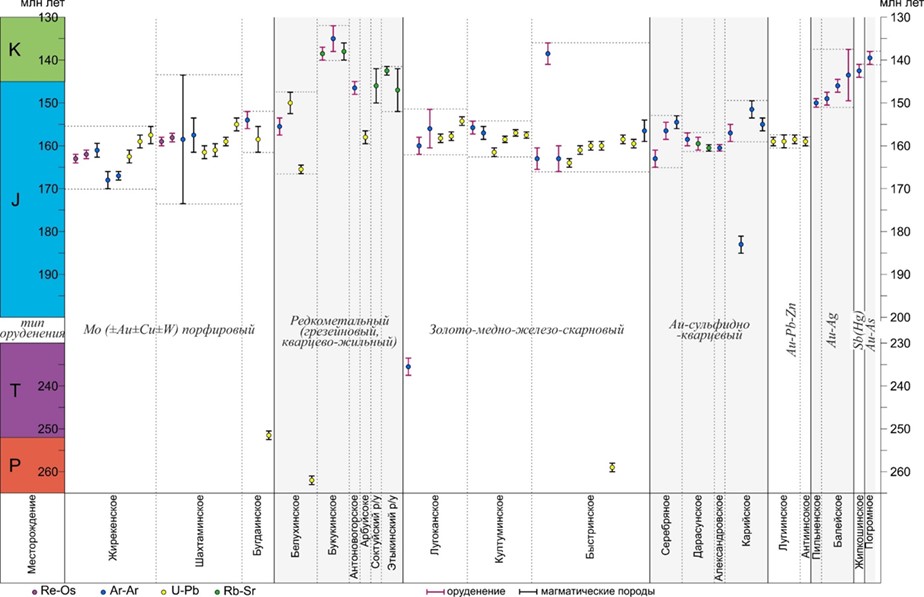

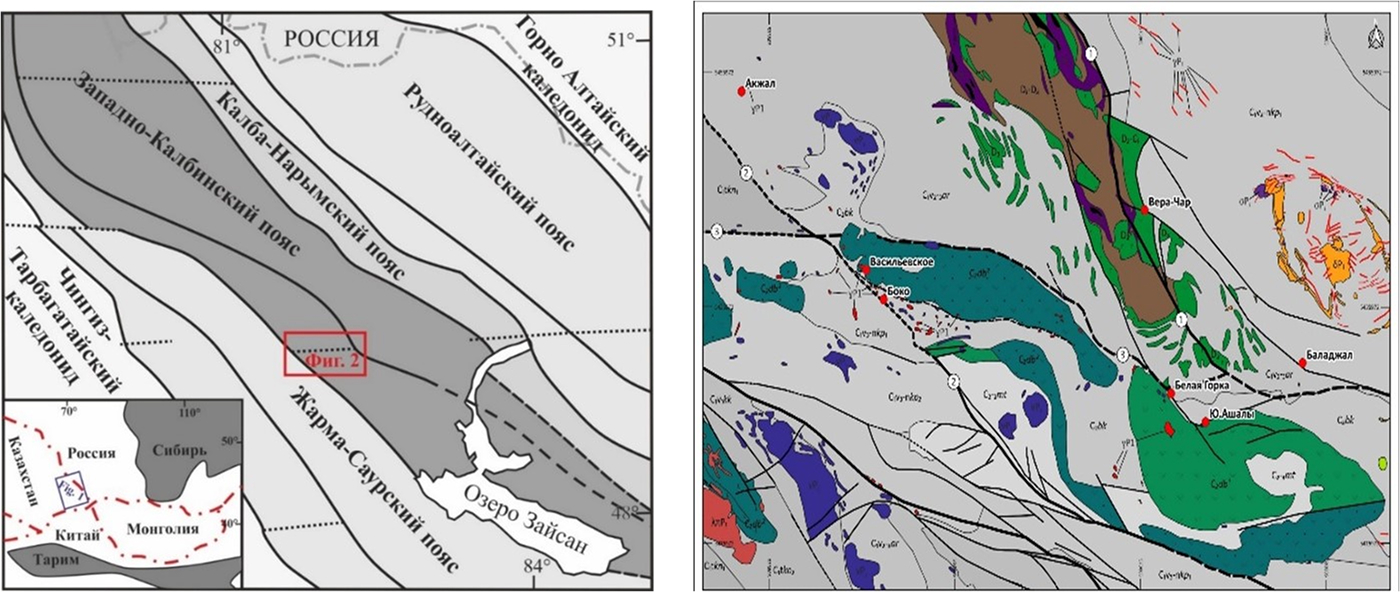

Объектами исследований лаборатории, в соответствии с планами фундаментальных научных исследований ИГМ СО РАН, являются метаморфические, магматические комплексы и связанные с ними месторождения, соответствующие различным этапам формирования Центрально-Азиатского, Монголо-Охотского складчатых поясов и Сибирской платформы.

Основные объекты располагаются в пределах различных районов Алтайской горной области, Забайкальского края (Монголо-Охотский складчатый пояс), Республики Бурятия (Восточный и Западный Саяны), Республики Саха (Якутия). Кроме этого, география исследованных объектов распространяется на территории Китая, Казахстана, Монголии, Вьетнама, Таджикистана.

За последние 5 лет сотрудники лаборатории принимали участие в качестве руководителей и исполнителей в многочисленных грантах РФФИ, РНФ, а также участвовали в работе и организации российских, международных конференций и полевых экскурсий.

Вьетнам, ноябрь 2017 г., отбор образцов гранитоидных комплексов зоны Далат.

Развитие ситуации в науках о Земле в течении последних десятилетий показывает, что именно изотопные исследования, основанные на детальной петрохимической проработке, являются связующим звеном, позволяющим сопоставлять данные для разнообразных по своей природе геологических процессов и играют все более важную роль по мере внедрения современных аналитических методик, расширения круга используемых изотопных систем.

разработка новых и совершенствование имеющихся методик изотопных исследований

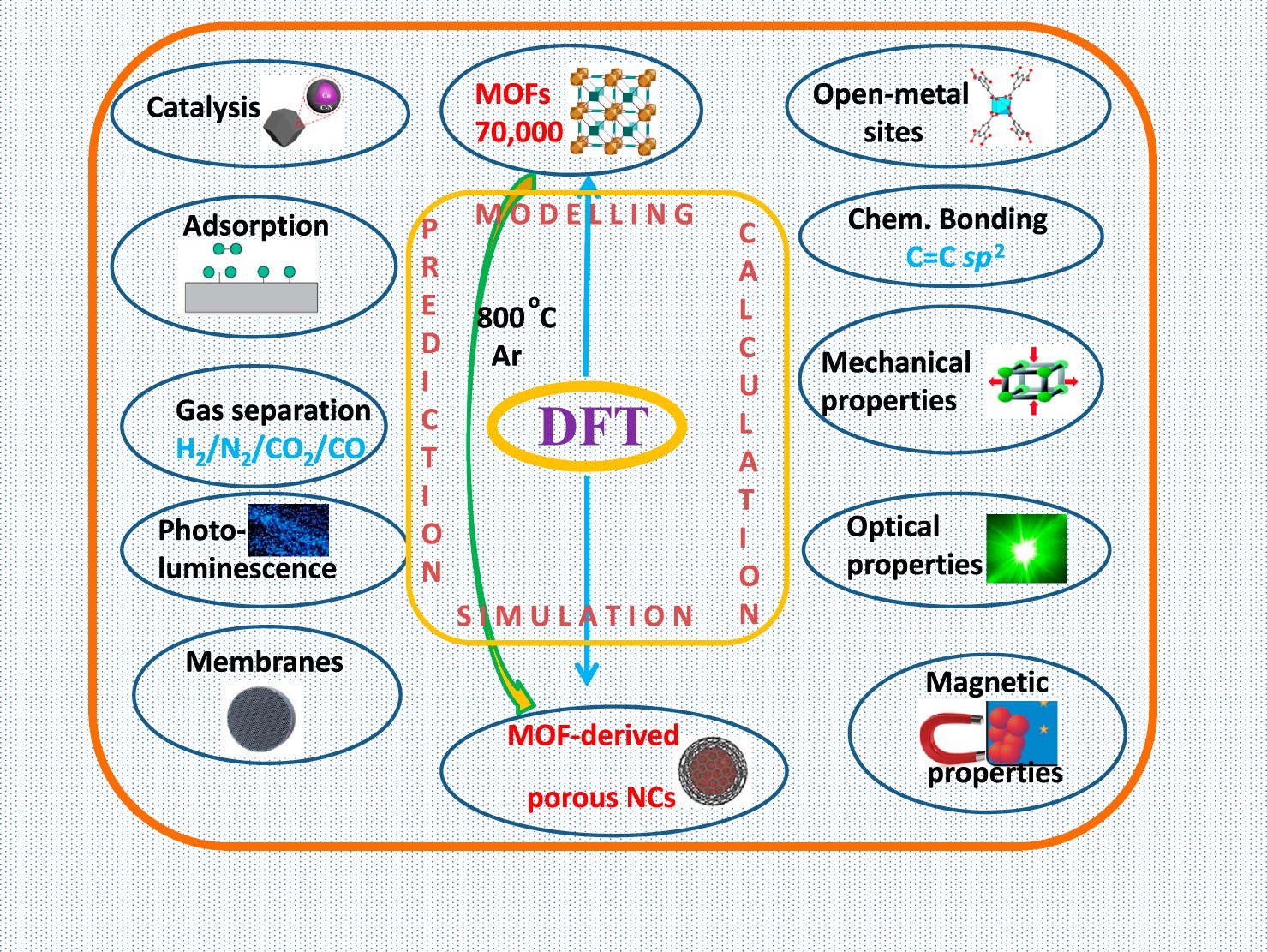

В лаборатории проводятся научно-исследовательские, методические работы по совершенствованию методик 40Ar/39Ar, Rb/Sr, U/Pb датирования, расширению круга датируемых минералов - геохронометров, определения изотопного состава C, O, S, H, N, определения микроэлементного состава, раскрытия и сепарации тонкодисперсных минералов.

оценки источников и условий формирования горных пород, руд на основе геохимических, изотопно-геохимических исследований

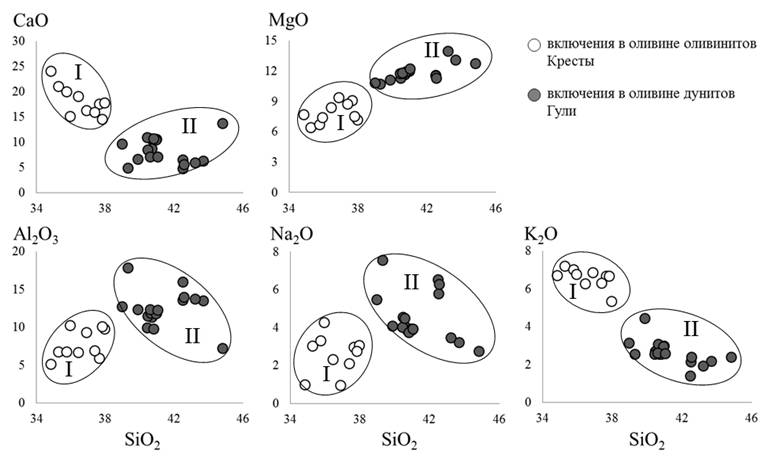

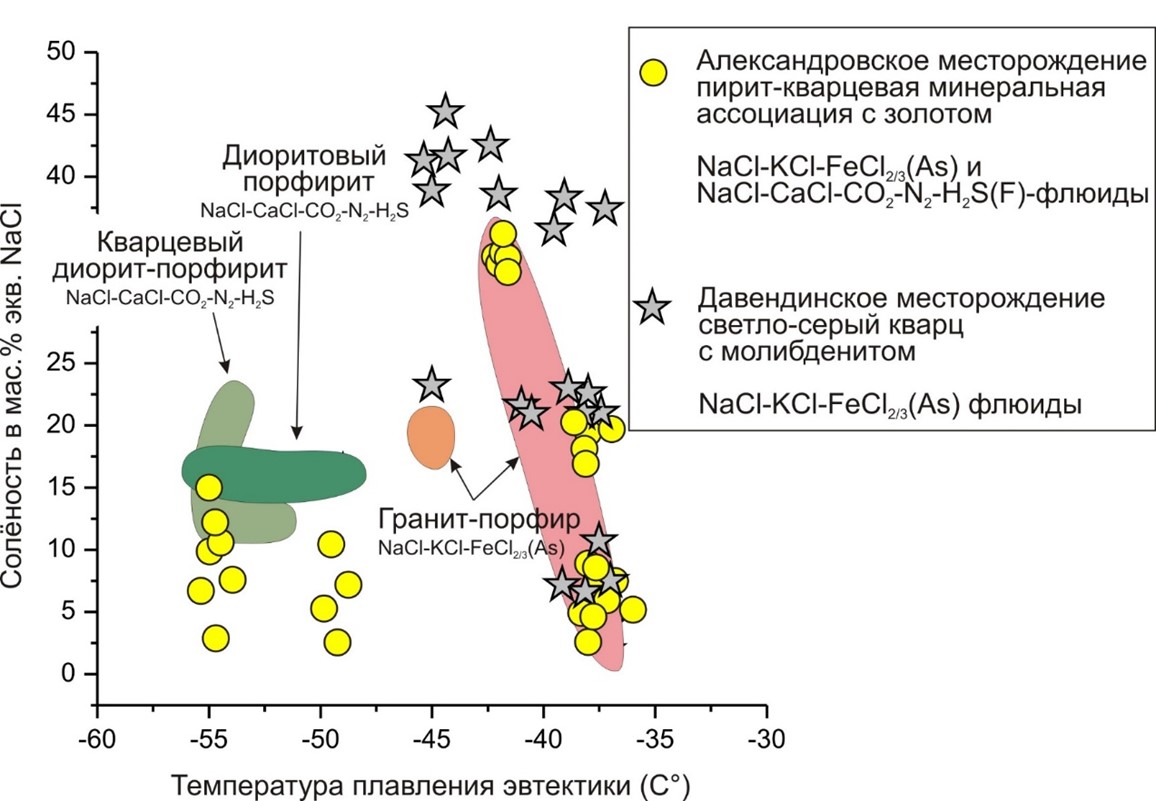

Имеющийся в лаборатории набор традиционных и модернизированных методик геохимических, изотопно-геохимических (микроэлементы, Sr, C, O, S, H и другие) исследований горных пород и руд позволяет решать широкий набор задач – от оценки источников рудного вещества и компонентов флюидов, участвующих в магмо- и рудогенезе до установления источников питания и последовательностей формирования осадочных бассейнов. В последнее время все более широкое распространение получают методики хемо-стратиграфической (тренды изотопной эволюции Sr, C, H) реконструкции осадочных бассейнов и определения потенциальных источников сноса с помощью U/Pb датирования детритовых цирконов.

реконструкции термической истории магматических, метаморфических пород и рудных месторождений на основе мультисистемного, мультиминерального изотопного датирования

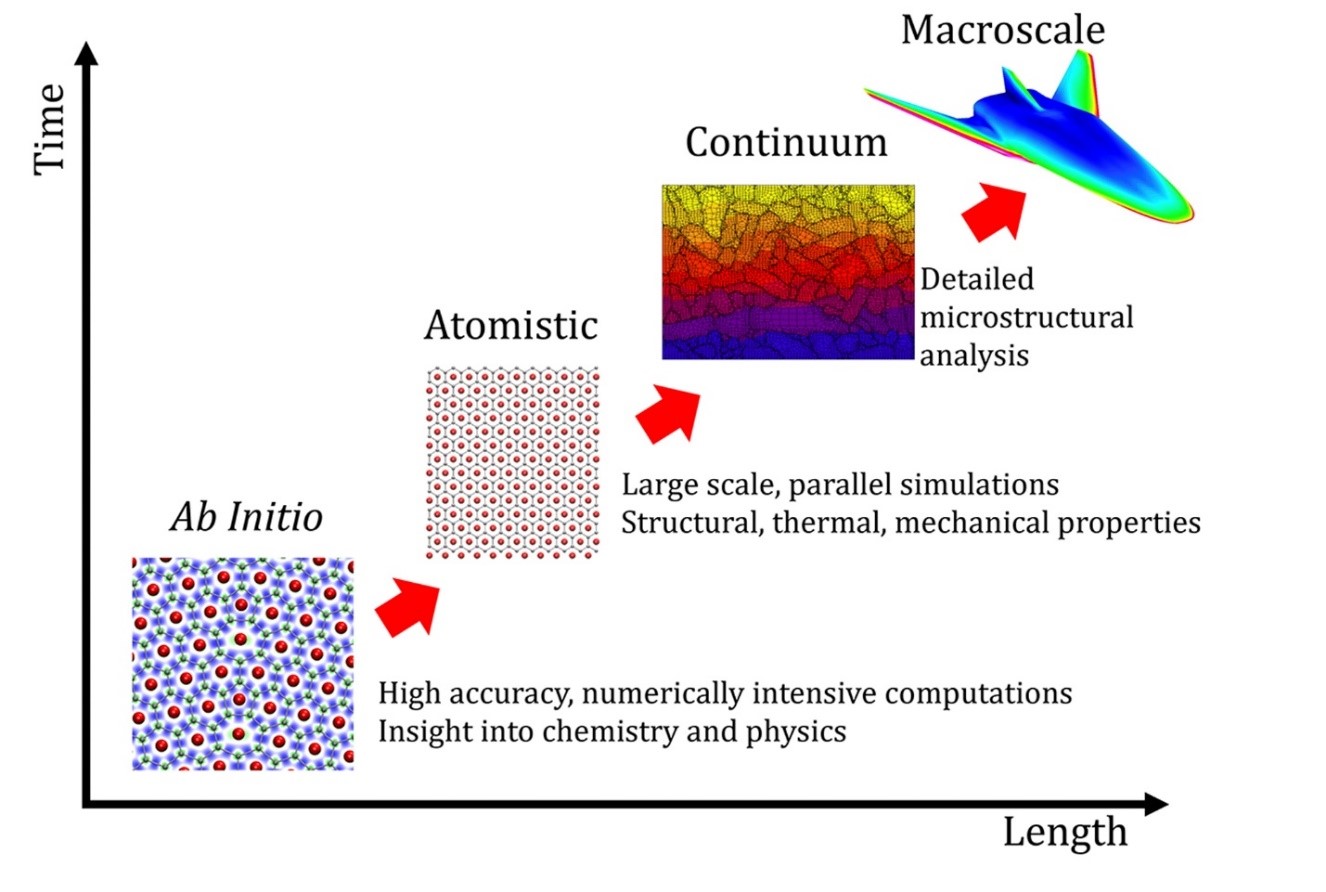

Для построения моделей образования метаморфических комплексов, гранитоидных батолитов и связанных с ними месторождений, отвечающих различным геодинамическим обстановкам, требуется реконструкция термической истории, определение возраста и продолжительности основных этапов их формирования. В лаборатории используется подход к реконструкции термической истории, основанный на U/Pb, 40Ar/39Ar, Rb/Sr датировании по минералам геохронометрам, соответствующим парагенезисам конкретных этапов в истории геологических пород и характеризующимся различной температурой закрытия изотопной системы. Имеющийся набор методов датирования и минералов позволяет проводить реконструкции в диапазоне температур начиная от 800-900 °С (U/Pb, циркон) и заканчивая 150-250 °С (40Ar/39Ar, полевой шпат). При интерпретации данных комплексного изотопного датирования с целью подбора наиболее адекватного геологического сценария проводится численное моделирования поведения различных изотопных систем в предположении различных типов термических историй.

Коллектив лаборатории состоит из нескольких, тесно взаимодействующих между собой групп, сложившихся на основе их специализации по методам исследования:

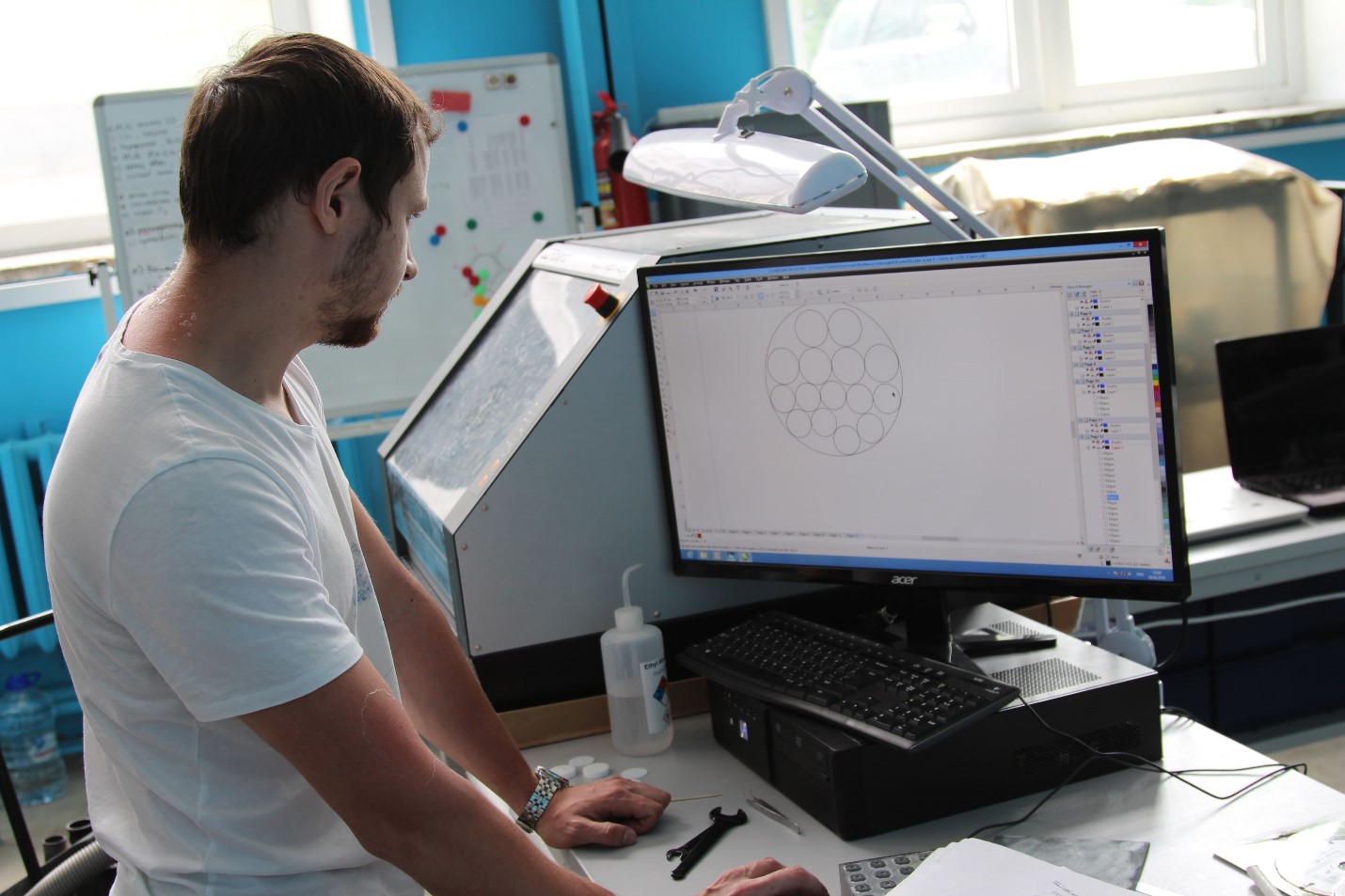

группа разделения минералов

Группа проводит выделение мономинеральных фракций (циркон, апатит, биотит, мусковит, амфибол, плагиоклаз и др.) на основе гравитационных, центробежных, электромагнитных, электростатических, флотационных, химических и других методов.

На основе классических методов «мокрой химии» проводится определение содержаний CO2, S общей, сульфидной, Fe растворимого, F.

группа ИСП масс-спектрометрии

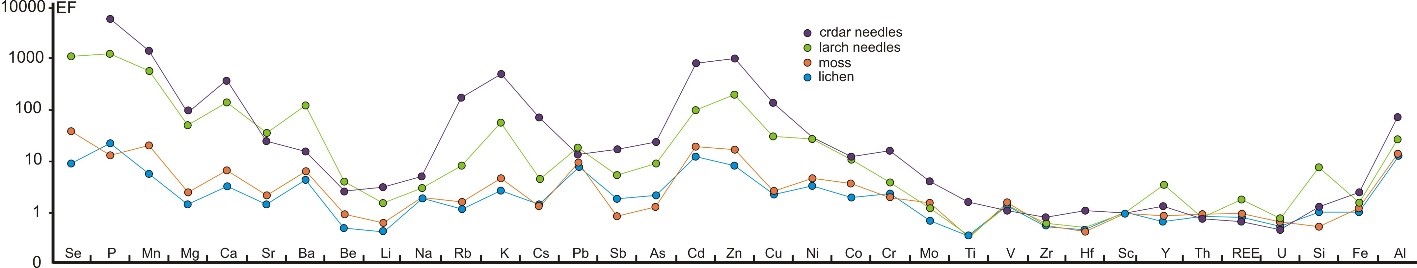

В группе разработаны и применяются различные методики химической подготовки разных типов геологических пород (силикаты, карбонаты, углеродсодержащие образцы), почв, растений, высокоминерализованных вод для последующего ИСП-МС анализа с определением до 50 элементов в одном растворе на масс-спектрометре высокого разрешения Element I. Выполняется определение наноколичеств элементов платиновой группы и рения изотопным разбавлением с масс-спектрометрическим окончанием после кислотного разложения проб при высокой температуре и давлении с последующим отделением определяемых элементов на катионите Dowex AG50Wx8. Поставлен анализ широкого набора элементов методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС) и атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС).

U/Pb датирование цирконов и других акцессорных минералов выполняется методом ЛА-ИСП-МС с использованием ИСП масс-спектрометра Element XR (ThermoFisher Scientific) и эксимерного лазера Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies). Кроме того, с использованием указанного оборудование проводится определение микроэлементов, включая редкоземельные, в минералах.

группа стабильных изотопов

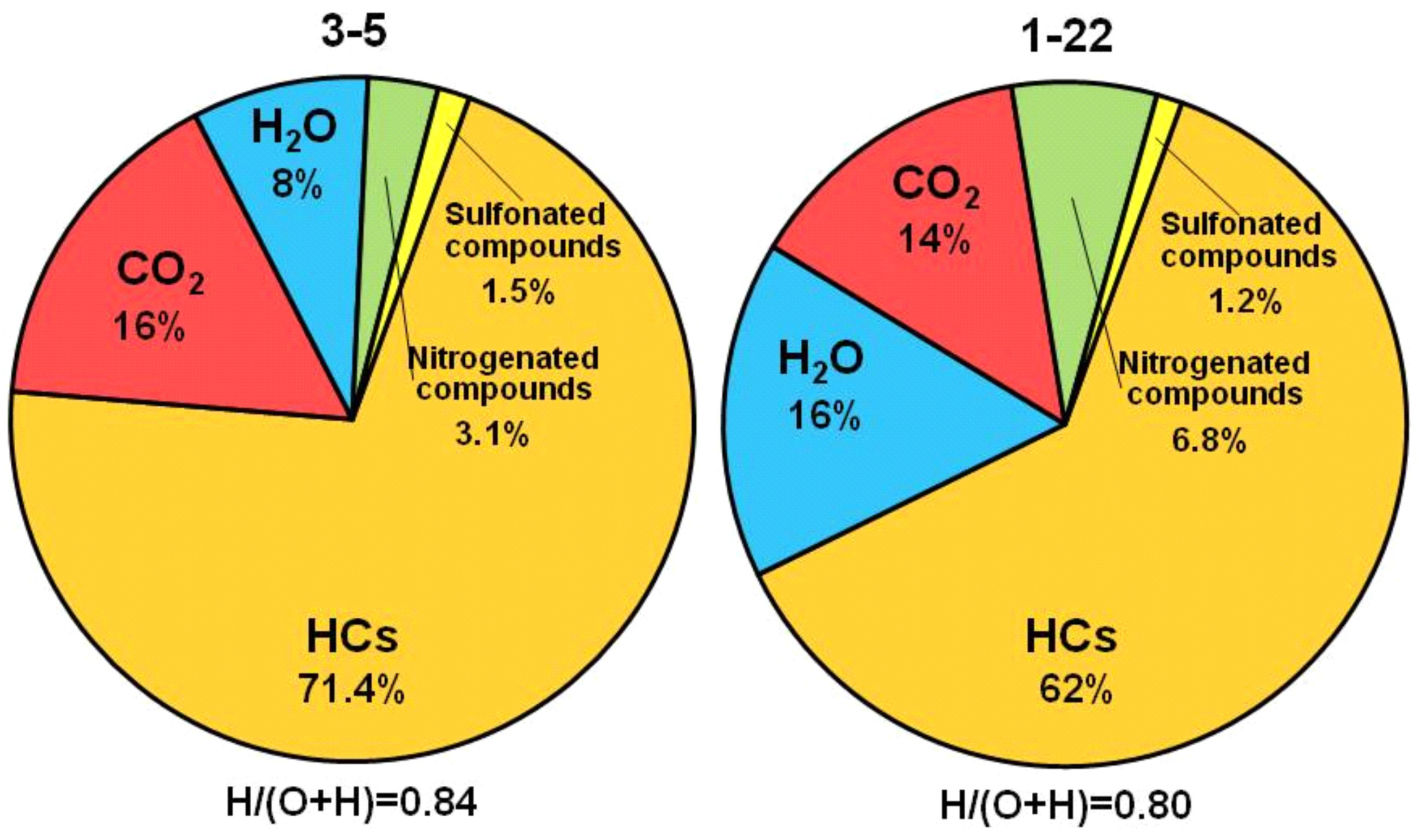

В настоящий момент на основе газового масс-спектрометра Finnigan 253 с комплексом on-line систем пробоподготовки в режиме постоянного тока гелия поставлены методики определения изотопного состава углерода, водорода и азота в органическом веществе; углерода и кислорода в карбонатах, кислорода в воде, растворенного неорганического углерода. С помощью H-Device в режиме двойного напуска проводится изотопный анализ водорода в воде, углерода в углекислоте и продуктах горения углеводородов. Масс-спектрометр Delta V Advantage функционирует исключительно в режиме двойного напуска и является основой для изучения изотопного состава углерода алмазов, графитов, рассеянного углерода, а также изотопного состава серы в сульфидах и сульфатах, самородных и рассеянных форм серы. Исследования проводятся с применением оригинальных вакуумных установок для экстракции веществ, пригодных для анализа изотопов, что позволяет исследовать трудно вскрываемые и рассеянные формы углерода и серы, в том числе содержащиеся во флюидных включениях в минералах.

Квалификация коллектива группы обеспечивает высокий уровень владения техникой и проведения исследований (дипломы о прохождении обучения).

группа термоионизационной масс-спектрометрии

В имеющихся химически чистых помещениях поставлены методики Rb/Sr, Sm/Nd изохронного датирования геологических пород, минералов. Базовым прибором группы является много-коллекторный термоионизационный масс-спектрометр МИ 1201 АТ Сумского НПО Электрон (Украина). Для целей изотопной Sr хемостратиграфии проводится определение Ca, Mg, Fe, Sr, Mn из солянокислой вытяжки карбонатных пород. В связи с ограниченностью возможностей имеющегося масс-спектрометра, в случае необходимости, измерения изотопных отношений Sr с точностью до 6 знака и выше проводятся на масс-спектрометрах Finnigan 261 в ИЗК СО РАН (Иркутск) и Triton в ИГГ УрО РАН (Екатеринбург).

группа 40Ar/39Ar датирования

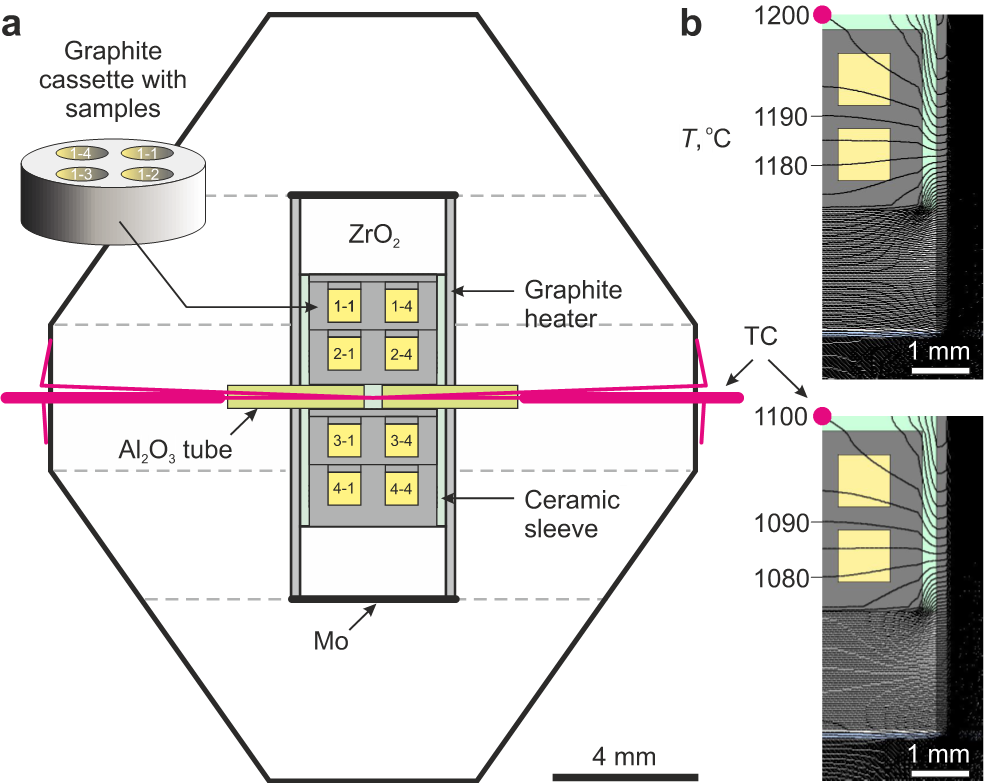

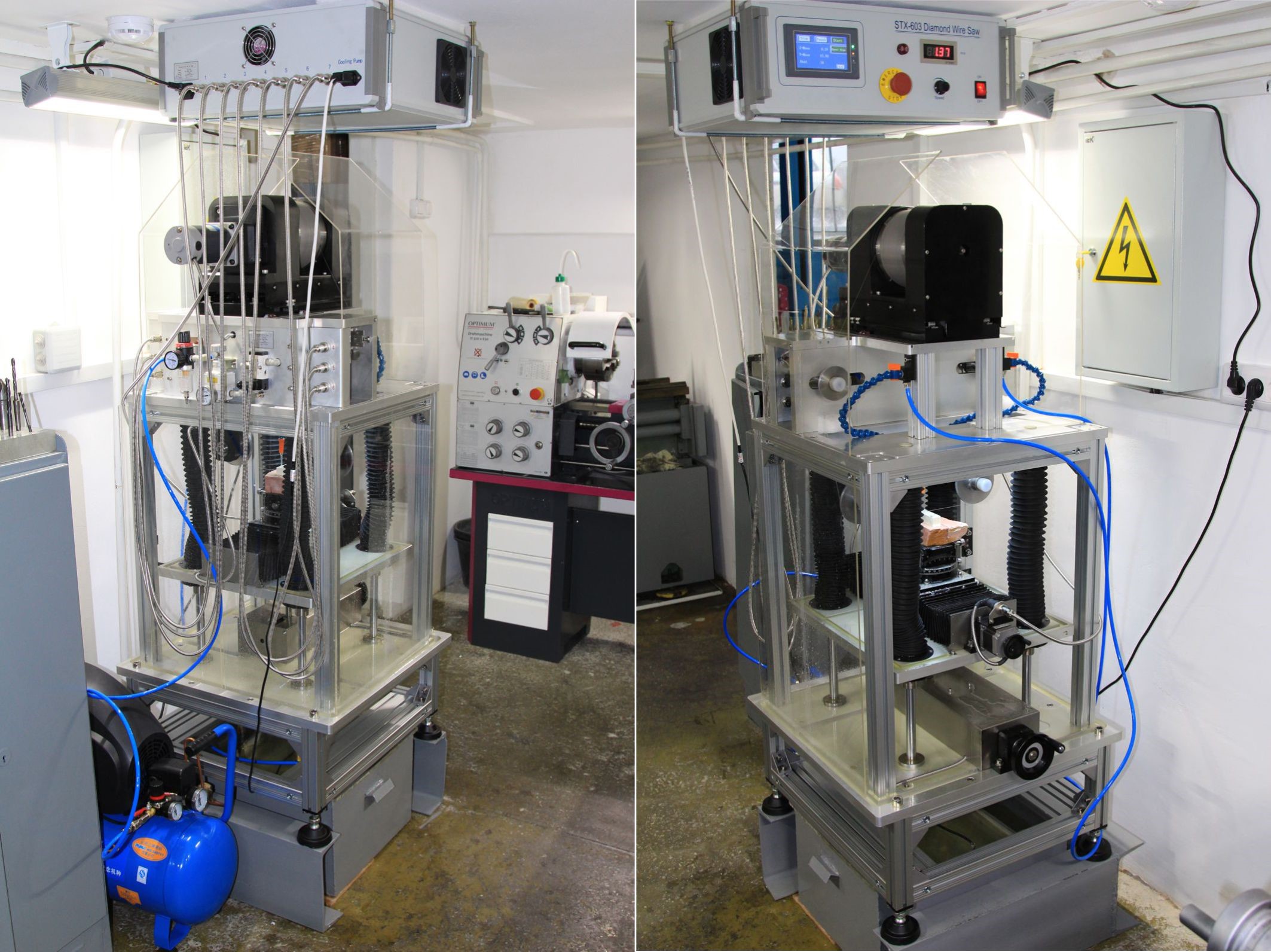

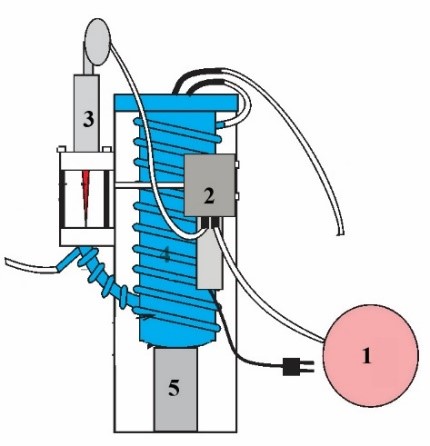

Постановка метода была осуществлена в 90-х годах XX века на базе технологий и методик, отработанных ранее при постановке и использовании K/Ar метода датирования, а также с помощью существующей в Институте инфраструктуры доставки с томского исследовательского атомного реактора (Томский политехнический университет) и хранения облученных образцов (д.г.-м.н. В.А. Пономарчук, д.г.-м.н. А.В. Травин). Для датирования используется методика ступенчатого прогрева с кварцевым реактором и внешней трубчатой печью. Преимущество такого варианта по сравнению с используемой в большинстве мировых лабораторий системы «двойного вакуума» состоит в контроле температуры с помощью термопары, подведенной непосредственно к исследуемому образцу, в возможности удалить запакованный предварительно в Ni фольгу отработанный образец из реактора с помощью магнита. Измерение выделенного из образцов и очищенного аргона производится на масс-спектрометрах noble gas 5400 и Argus (Micromass, Англия).

Для образцов, характеризующихся сложной термической историей и, соответственно, – сложной формой возрастного спектра разработана методика, позволяющая оптимизировать схему ступенчатого прогрева с целью максимально эффективной расшифровки формы возрастного спектра и интерпретации полученных данных.

Предложен новый метод измерения возрастных спектров с высоким разрешением по доле выделенного газа, основанный на накоплении экспериментальных данных и позволяющий по мере необходимости уточнять возрастной спектр или его отдельные участки. Представленный метод может быть использован не только для измерения возрастных спектров при 40Ar/39Ar датировании, но и для измерения других характеристик изотопных систем образцов горных пород и минералов при поэтапном выделении анализируемого вещества.

2020 год

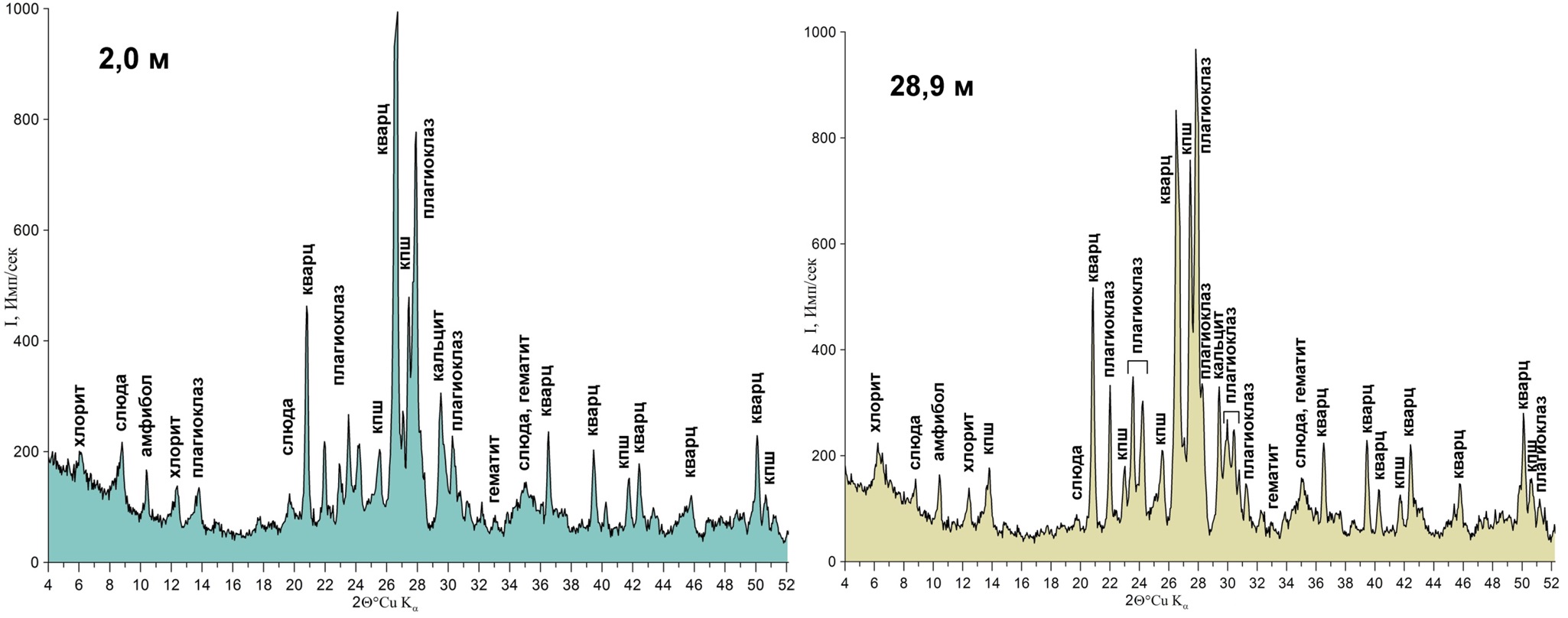

Аутигенный полевой шпат как индикатор гравитационно-рассольного катагенеза в отложениях карбона южного крыла Московской синеклизы

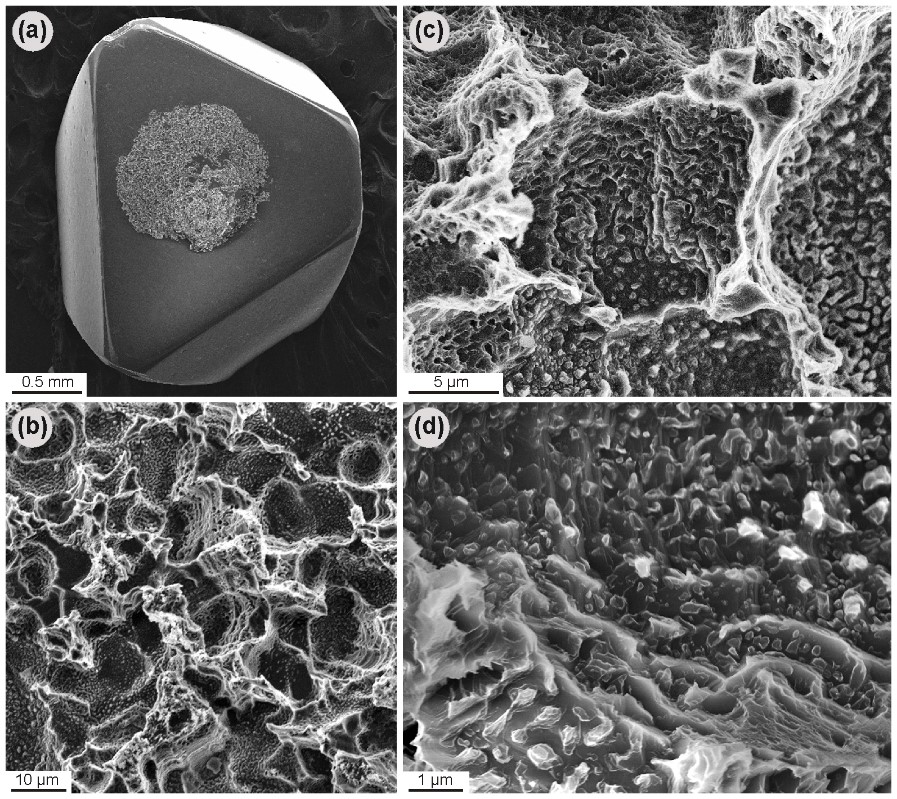

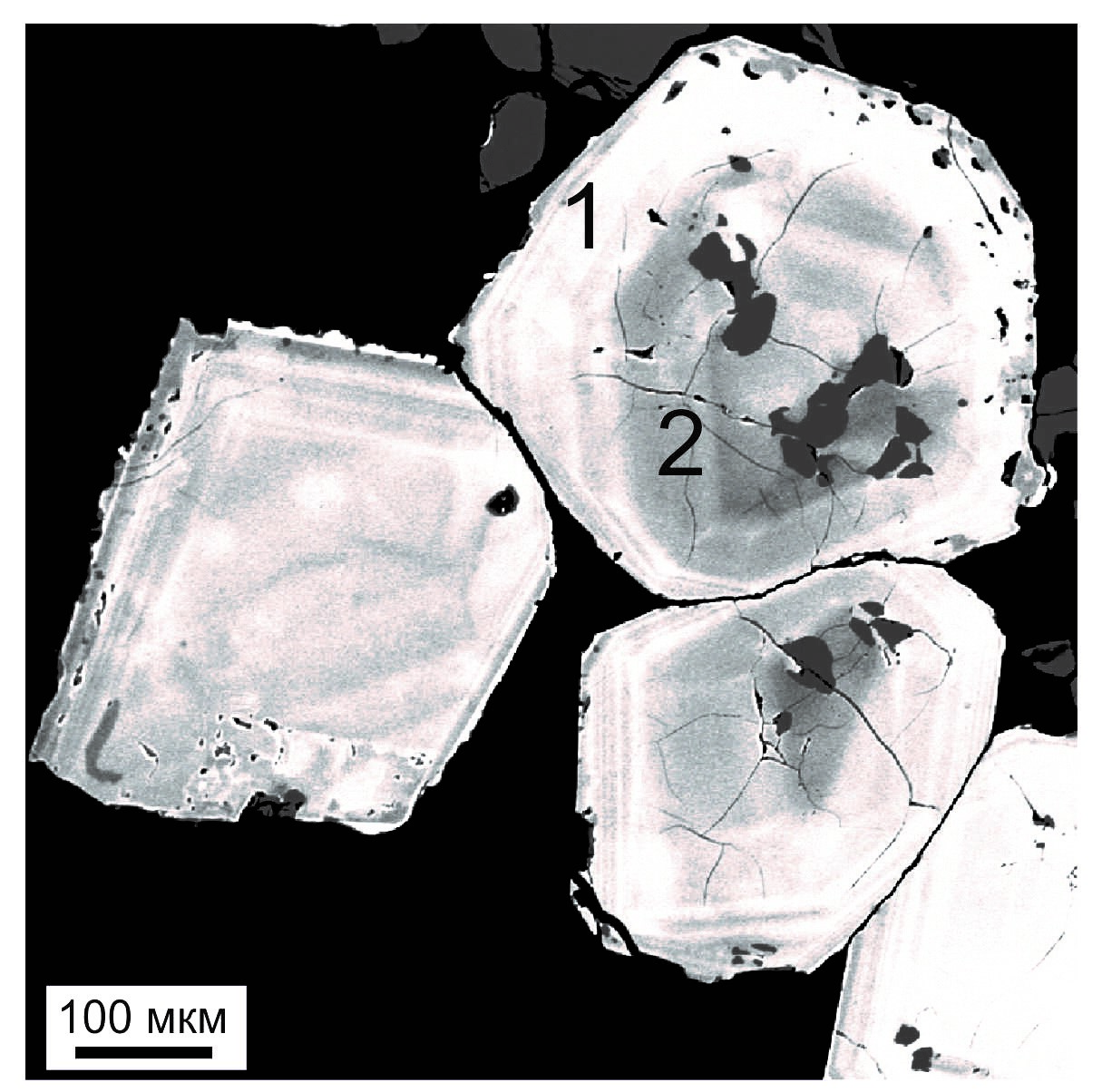

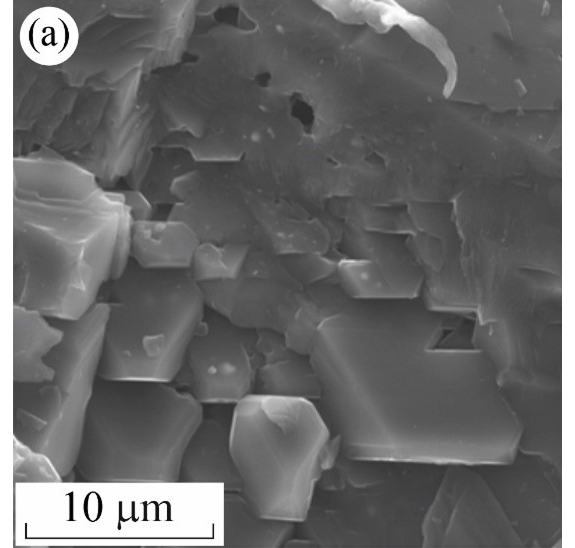

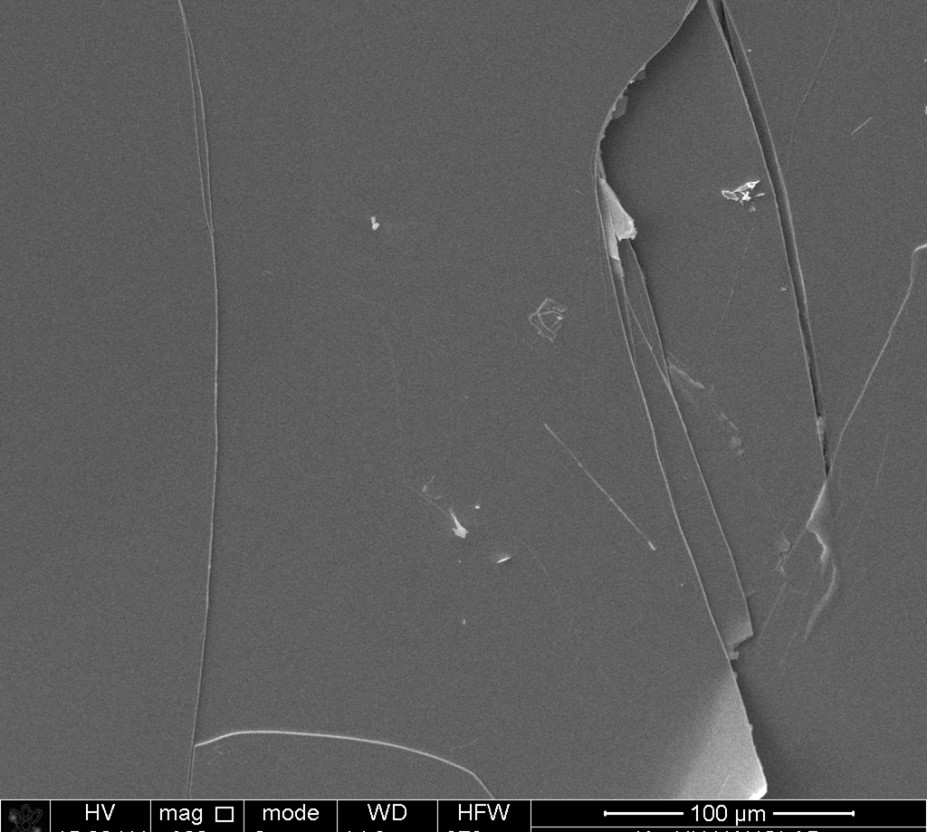

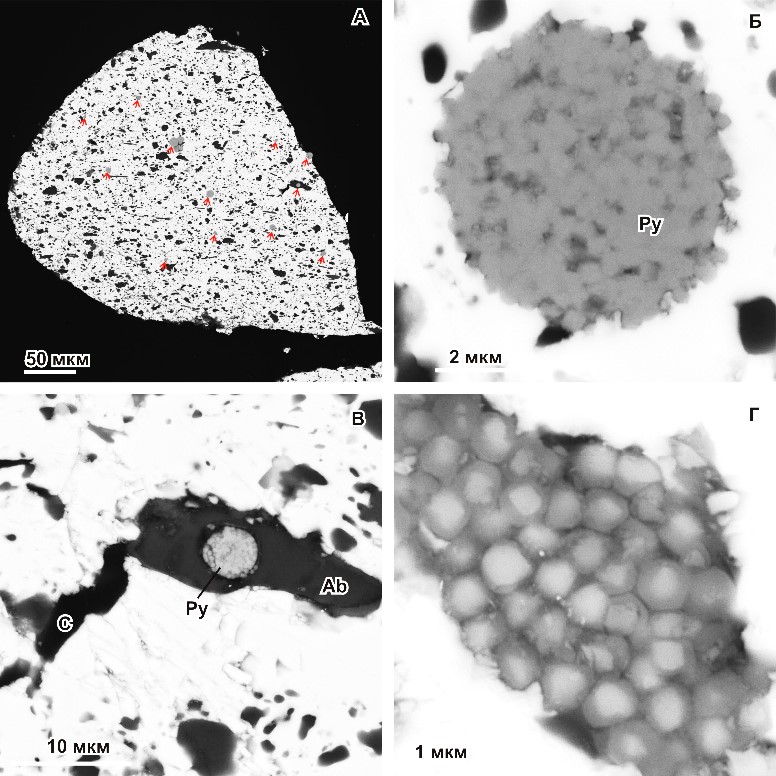

Для целей реконструкции возраста аутигенной полевошпатовой минерализации и ее соотнесения с постседиментационными процессами проведено изучение аутигенных калиевых полевых шпатов в карбонатных и терригенных отложениях карбона южного крыла Московской синеклизы [Яшунский и др., Литология м полезные ископаемые, 2020, № 3, С. 227-242]. По химическому составу и кристаллической структуре все морфологические типы полевых шпатов (идиоморфные монокристаллические каймы на поверхности песчаных обломочных зерен; тонкокристаллические агрегаты, псевдоморфно замещающие органогенный карбонатный детрит; псевдоскелетные кристаллы, рис. 1) образованы К-полевым шпатом с подавляющим преобладанием калия над натрием и крайне низкими содержаниями кальция, бария и стронция.

По данным изотопного 40Ar/39Ar датирования, формирование аутигенной санидиновой минерализации происходило в пермский период, т.е. на 20–55 млн лет позднее времени накопления вмещающих каменноугольных отложений (рис. 2). Результаты минералогических наблюдений, а также палеофациальные и палеогеографические реконструкции позволяют связывать образование аутигенных калиевых полевых шпатов с процессами гравитационно-рассольного катагенеза, протекавшими в пределах южного крыла Московской синеклизы, в результате просачивания высокоминерализованной рапы пермских эвапоритовых морских бассейнов в подстилающие, более древние отложения.

Рис. 1. Микрофотографии морфогенетических типов аутигенных КПШ в отложениях верхнего и среднего карбона (СЭМ). а–е – Русавкинский карьер, известняки новомилетской свиты касимовского яруса (а, в – зональные зерна с аутигенной идиоморфной каймой, б, г – то же, полированные препараты, изображения в обратно рассеянных электронах, д, е – псевдоскелетные кристаллы); ж–к – Домодедовский карьер, доломитовые мергели кровли щуровской свиты подольского подъяруса московского яруса (ж – тонкокристаллический агрегат КПШ, з – кристаллы КПШ, выросшие в открытой микрополости пород, и, к – псевдоморфозы тонкокристаллического КПШ по раковинам фораминиферы. Ammovertella sp. (и) и фораминиферы отряда Palaeotextularia (к)). Длина неподписанных масштабных линеек – 0.05 мм.

Рис. 2. Изотопное датирование аутигенной санидиновой минерализации в отложениях нижнего, среднего и верхнего карбона южной части Московской синеклизы. Морфологические типы аутигенного санидина: 1 – тонкокристаллические агрегаты, 2 –аутигенные каймы зональных зерен; 3 – схематическое изображение разрезов и уровни отбора проб. Все возрасты указаны в млн лет.

2021 год

Изотопная геохимия природных вод Байдарской долины (Крымский полуостров)

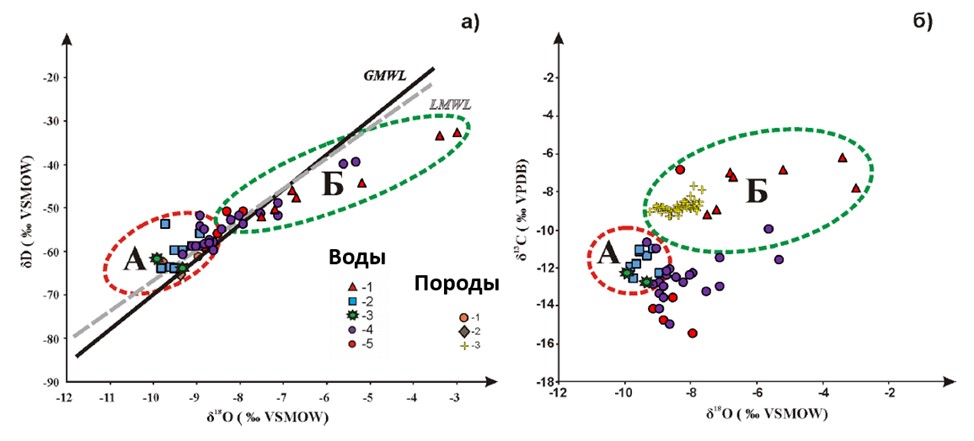

Байдарская долина расположена на юго-западе Крымского полуострова в пределах Балаклавского района Севастопольской городской агломерации. Долина с южной и восточной стороны примыкает к главной гряде Крымских гор (Форос, Ат-Баш, Ай-Петри и другие). С гидрогеохимической точки зрения природные воды рассматриваемого региона являются слабо изученными. Проведено их изотопно-геохимическое изучение [Новиков и др., Геология и геофизика, 2021, Т. 62, № 12, С. 1705-1726]. Воды имеют атмосферное (метеорное) происхождение. Значения δD и δ18О вод располагаются вдоль глобальной (GMWL) и локальной (LMWL) линии метеорных вод (рис.). Диапазон значений δ18O в водах меняется от -9,9 до -3,3‰ с значениями δD от -64,2 до -32,5‰. Источником δ13C гидрокарбонат-иона в природных водах Байдарской долины служат карбонатные осадочные породы, атмосферный диоксид углерода, органические соединения и гидролиз алюмосиликатных минералов. При этом поверхностные воды имеют более тяжелый изотопный состав δ13C (-9,2 – -6,2‰) за счет атмосферного CO2 и активной жизнедеятельности растений и микроорганизмов. Трещинно-карстовые воды отличаются более легким δ13C (-12,8 – -11,0‰) за счет процессов взаимодействия вод с рассеянным органическим веществом. Воды зоны региональной трещиноватости и трещинно-жильные характеризуются наиболее широкой вариацией δ13C (-15,5 – -6,9‰), что связано со смешанным типом ≪изотопного питания≫ вод.

Рис. Изотопные отношения δD и δ18О (а), δ13C и δ18О (б) в природных водах Байдарской долины, а также δ13C и δ18О в породах пещер-источников [Дублянский и др., 2012, Спелеология и карстология, № 9, С. 14-21]: 1 – Скельская и Черная, 2 – Мамут-Чокрак; 3 – вторичных кальцитов пещеры Беш-Кош. GMWL, LMWL. Типы вод: 1 – поверхностные, 2 – трещинно-карстовые, 3 – Скельский источник, 4 – зоны региональной трещиноватости, 5 – трещинно-жильные.

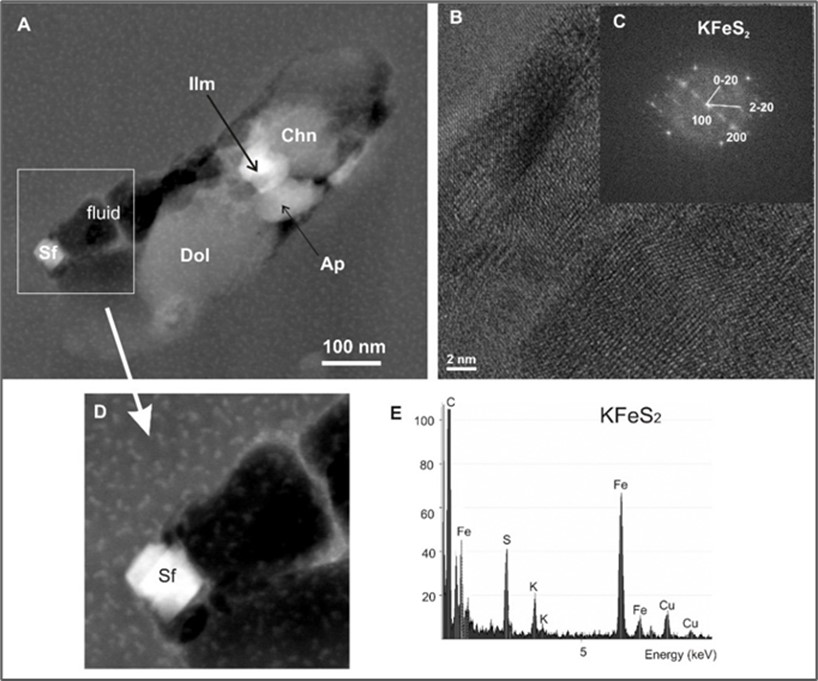

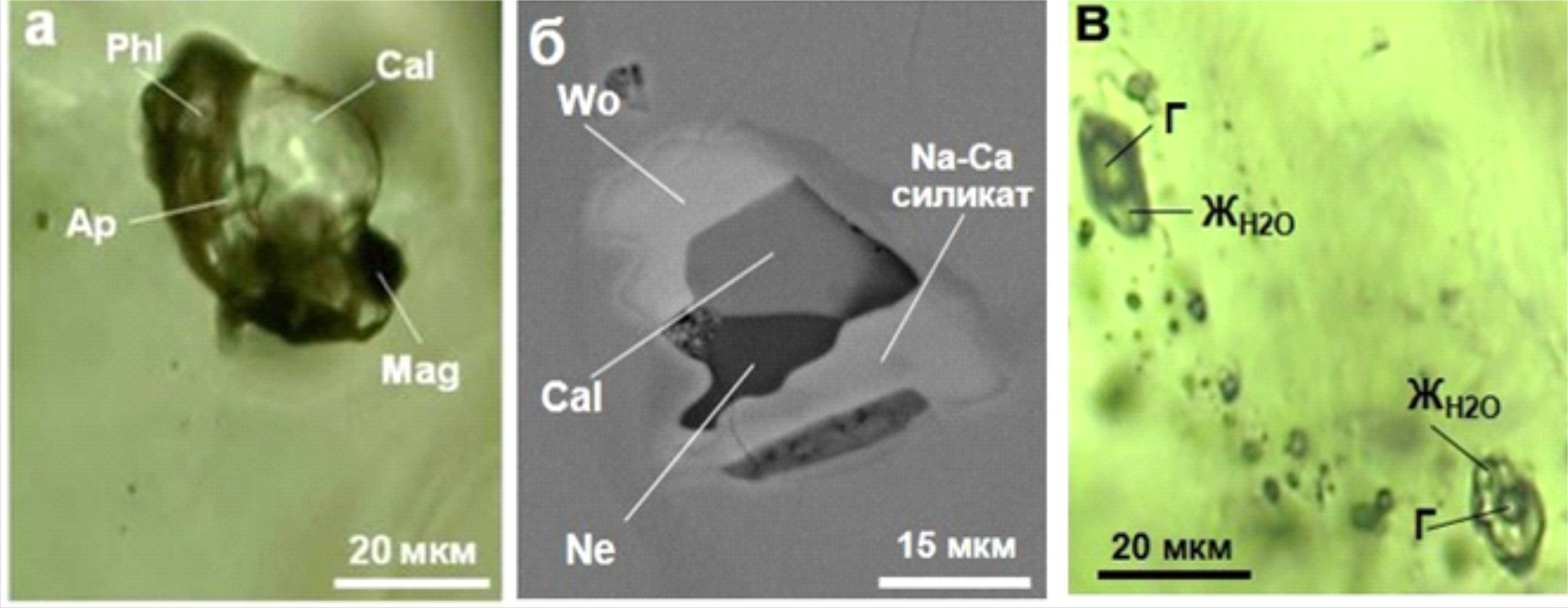

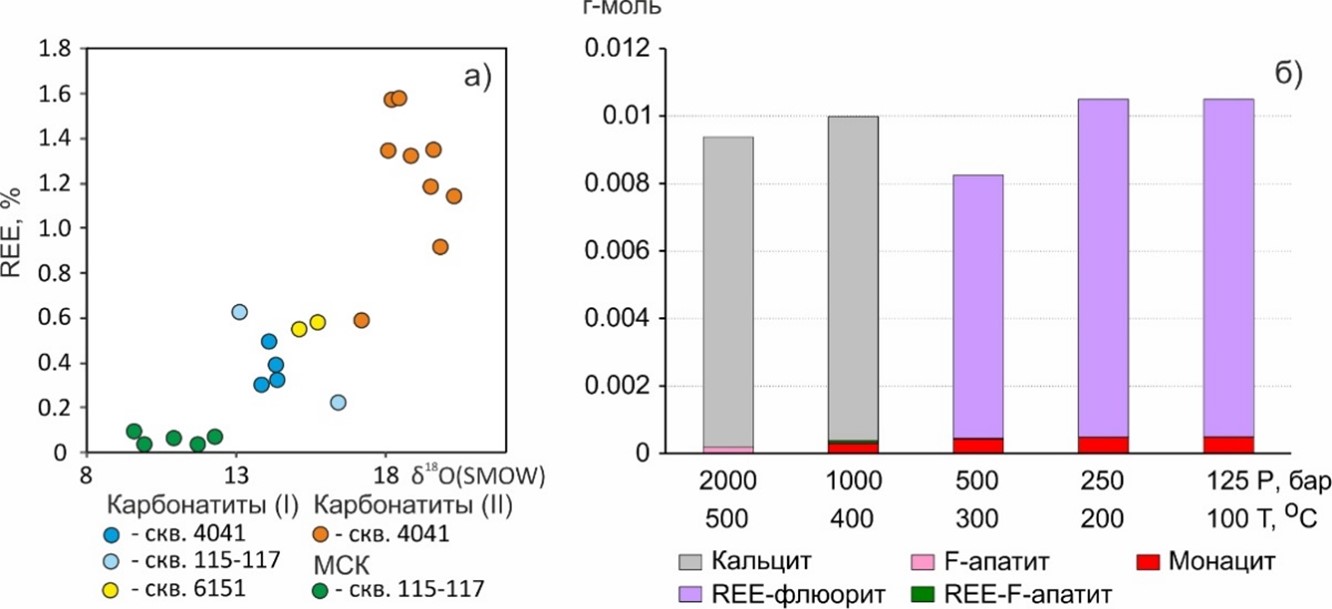

Реконструкция физико-химических условий формирования рудоносных кор выветривания карбонатитового Nb-REE месторождения Томпторского массива на основе изотопных углеродных, кислородных, стронций-стронциевых данных

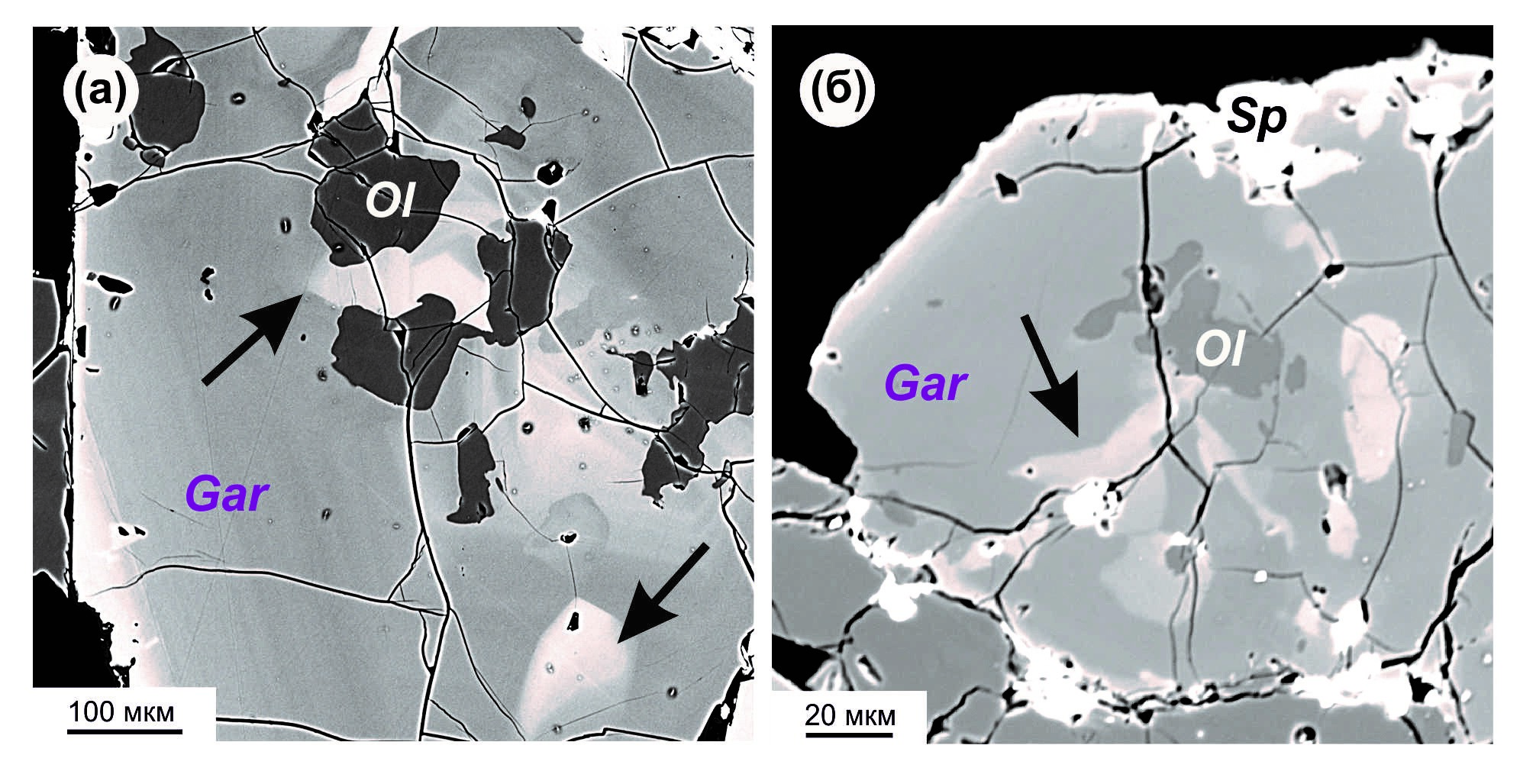

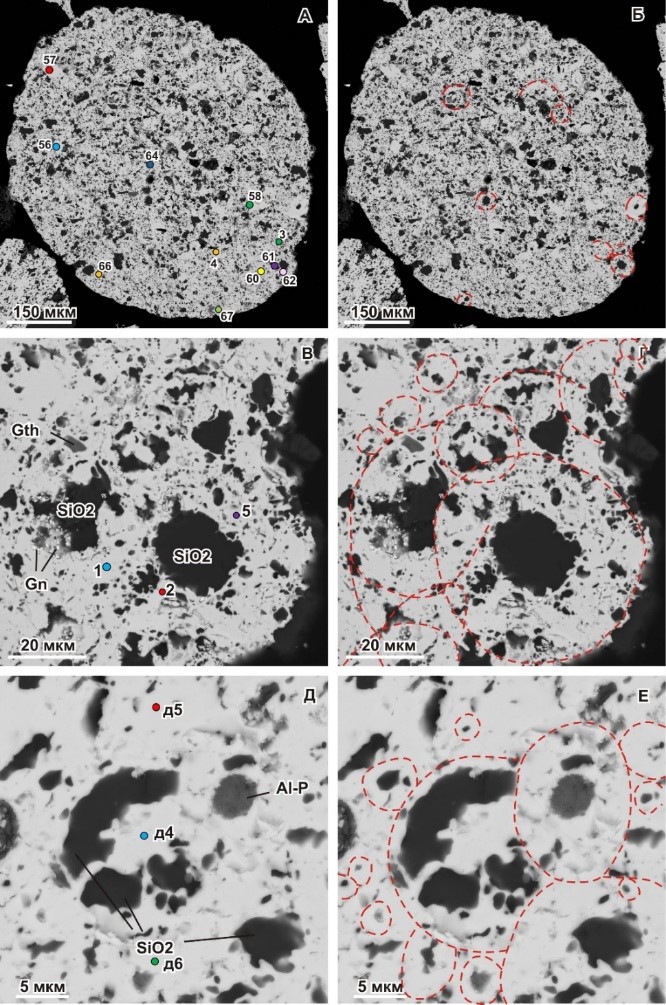

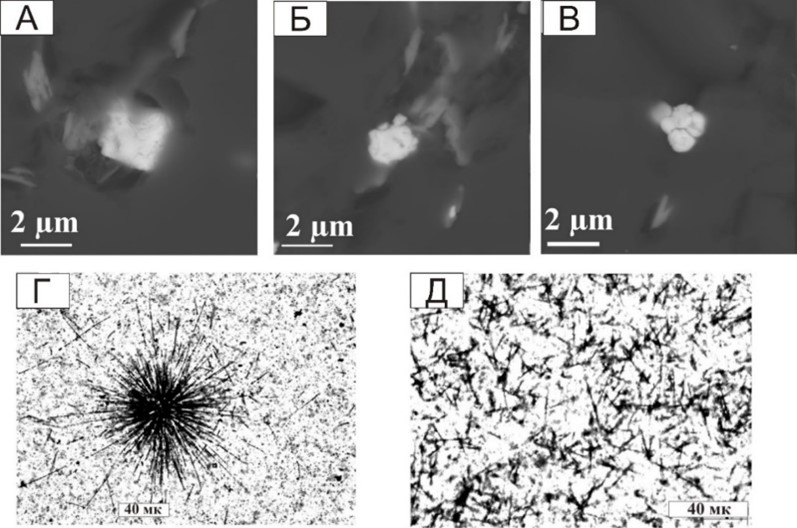

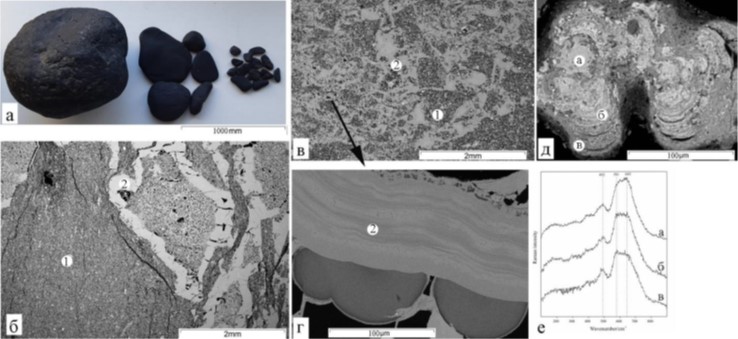

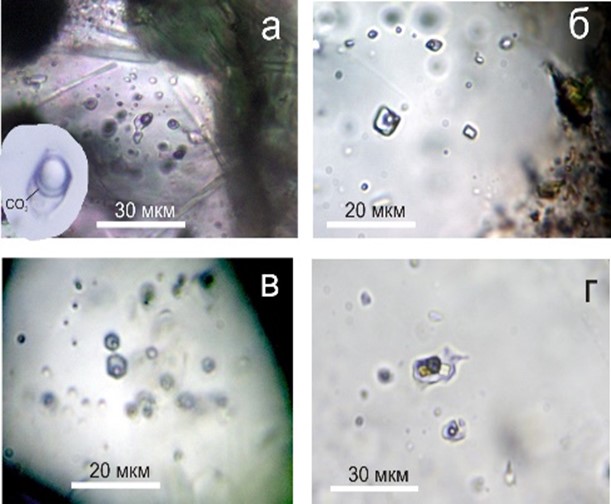

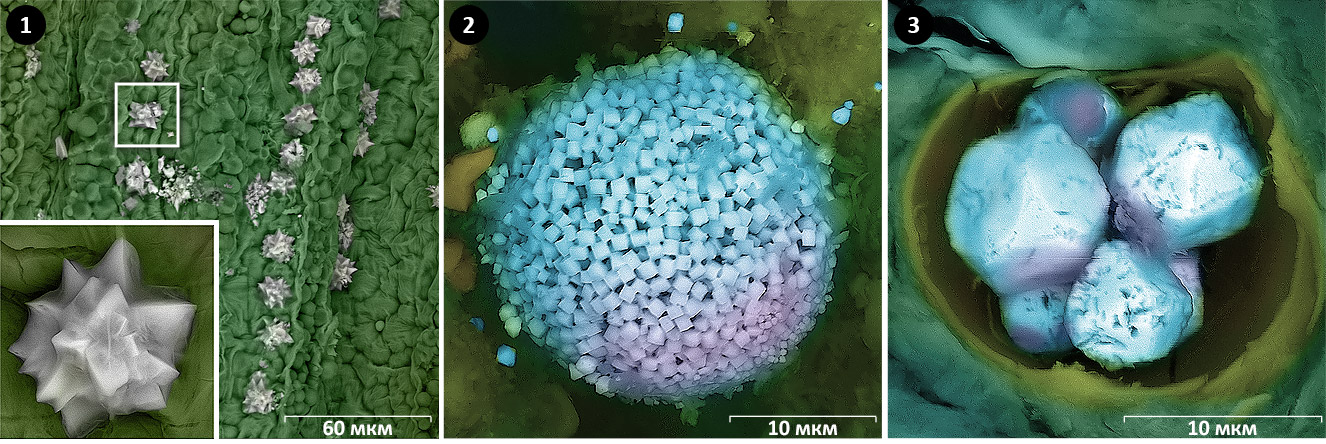

В результате комплексных исследований Nb–REE-руд Томторского массива [Добрецов и др., 2021, ДАН, Т. 496, № 2, С. 154-157; Moroz et al., 2021, Crystallography reports, V. 66, № 6, P. 923-930], залегающих ниже (нижний рудный горизонт) и выше сидеритового горизонта, выявлено большое количество микрочастиц (от 0.5 до 5–7 микрон), имеющих биоморфную структуру, концентрирующих REE, P, Fe, которые в полной мере сопоставляются с современными и древними микроорганизмами. Главным способом их изучения является сравнительный структурно-морфологический анализ ископаемых и современных микроорганизмов, а также данные δ13СPDB и δ18ОSMOW. В целом наличие в горных породах биоморфных структур и “биогенных” значений δ13С позволяет надежно диагностировать ископаемые биоминералы и микрофоссилии.

Нижний рудный горизонт связан с корой выветривания по редкометалльным карбонатитам с франколитовым и гетитовым горизонтами и формировался в окислительной обстановке. В рудах фиксируются типичные изменения, характерные для элювиального процесса (зональное изменение пород и минералов), но также распространены инфильтрационные явления, образующие колломорфно-слоистые структуры, сложенные гидроксидами Fe и Mn (до 40 мас. % MnO) и обогащенные Nb, REE, Th (до n мас. %). Об участии низкотемпературных гидротермальных процессов свидетельствует присутствие в породах коры выветривания флюорита, сульфидов Pb, Cu, Fe и Zn, а также изотопный состав О и Sr. В специфической коре выветривания по карбонатитам (скв. 5625), с горизонтами богатых руд (до 10–15 мас. % Nb2O5+REE2O3), формирование которой, по многим признакам, происходило в результате сочетания экзогенных и низкотемпературных гидротермальных процессов, выявлены агрегаты вытянутой формы, состоящие из округлых клеток и коккоидные микрофоссилии с фоссилизированным гликокаликсом. Состав образований биоморфной структуры разнообразен – в большинстве случаев встречаются псевдоморфозы фосфата REE (монацита) по клеткам округлой формы, а также коккоиды, замещенные гидроксидами Fe и обогащенные по периферии REE. δ13СPDB карбонатов в таких образцах из нижнего рудного горизонта соответствует биогенному – от –16 до –75‰. Формирование ультрабогатых Nb–REE-руд происходило в условиях мелководного термального водоема в результате гидротермальноосадочного процесса. Об этом также свидетельствуют одинаковые составы δ13СPDB (от –30 до –32‰) и δ18ОSMOW (от 7 до 9‰) кальцита в сидеритовом горизонте Томпторского месторождения и в гидротермально-осадочных (с биотой) отложениях термального котла оз. Фумарольное (Камчатка).

Изотопы С и О карбонатов из руд верхнего рудного горизонта варьируют в широких пределах и сопоставляются с гидротермальным трендом и трендом взаимодействия щелочных пород с метеорными флюидами. Полученные данные свидетельствуют о важнейшей роли микроорганизмов в перераспределении REE в коре выветривания (нижний рудный горизонт) и решающей роли в концентрировании REE при формировании руд верхнего рудного горизонта. Поглощение REE осуществлялось сообществом микроорганизмов: фототрофов, метаногенов, метанотрофов и протеобактерий – составляющих основу микробиоценоза данной палеоэкосистемы. δ13СPDB карбонатов во всех изученных образцах соответствует биогенному, а изотопный состав δ18ОSMOW (от 7 до 20‰) свидетельствует об эндогенной (гидротермальной) и, в меньшей мере, экзогенной природе растворов. Этот фактор, а также и низкие значения (87Sr/86Sr)I карбонатов, составляющие ∼0.704–0.7045, исключают участие морской воды.

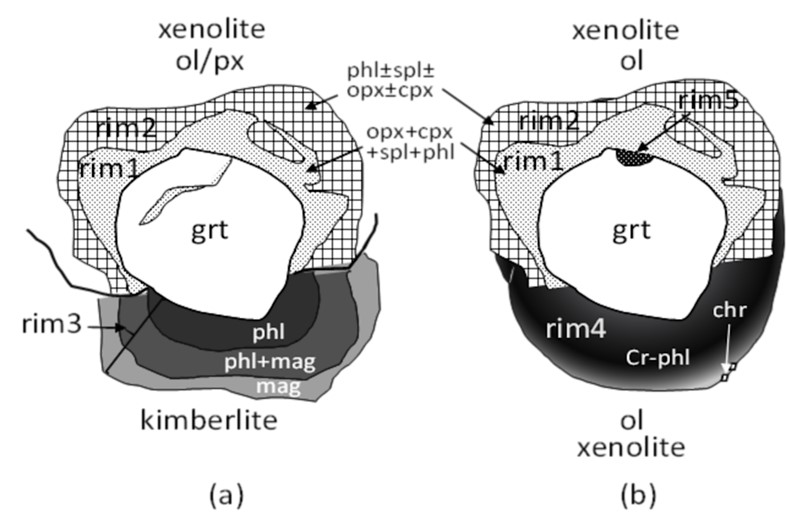

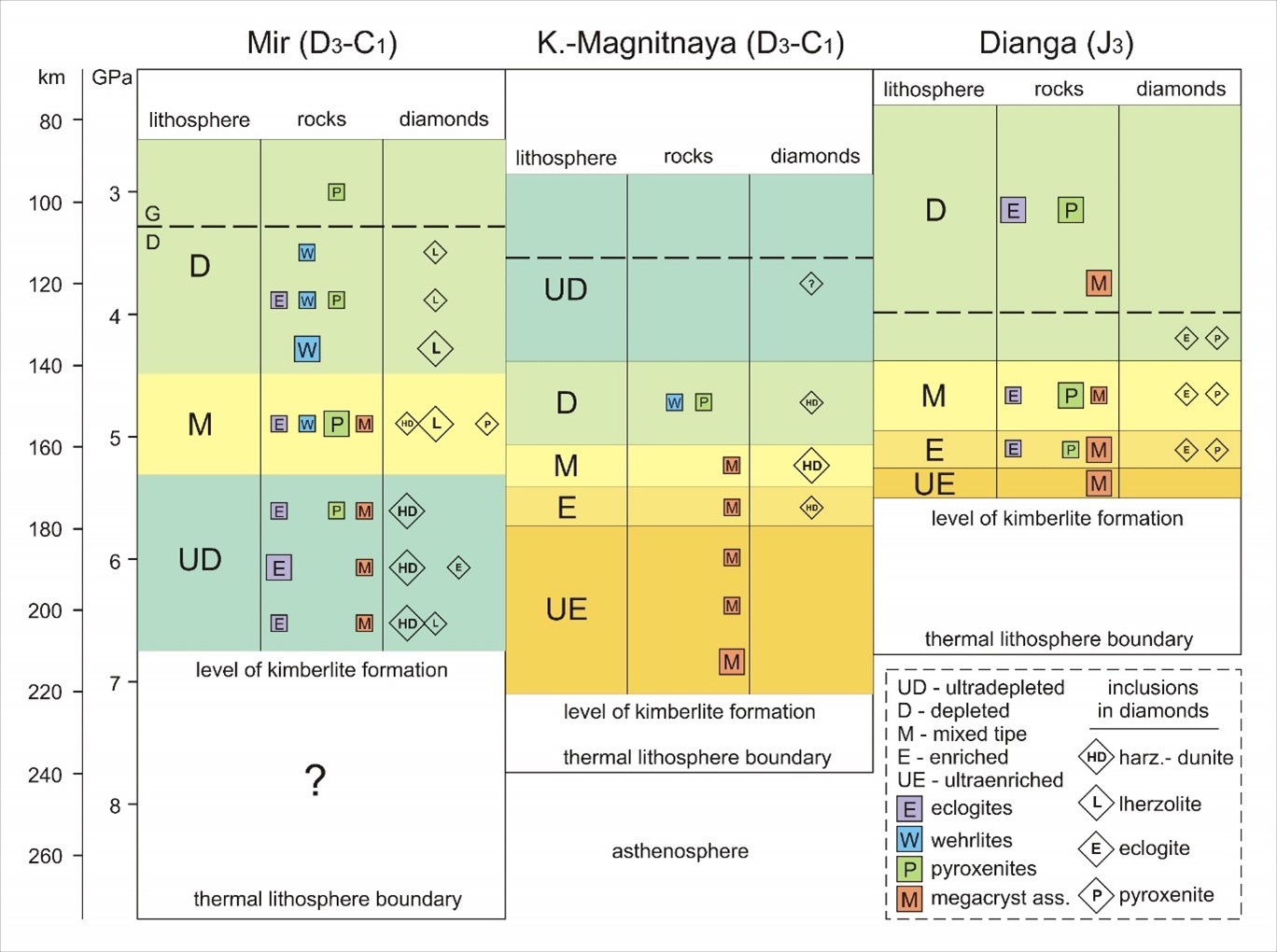

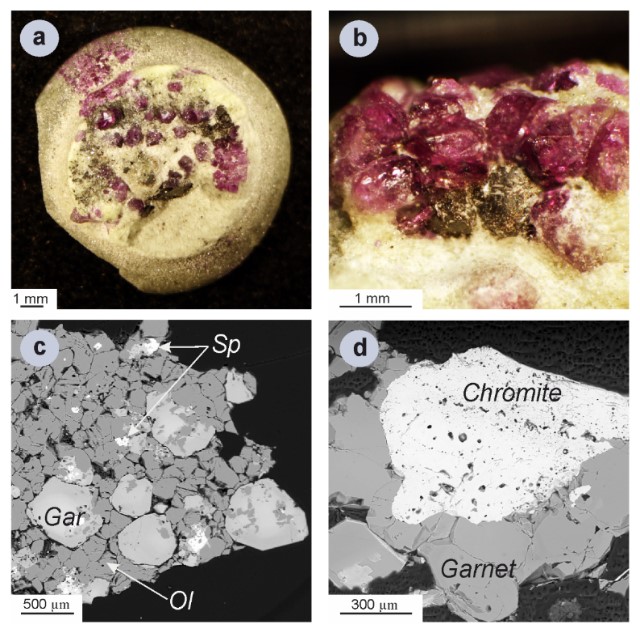

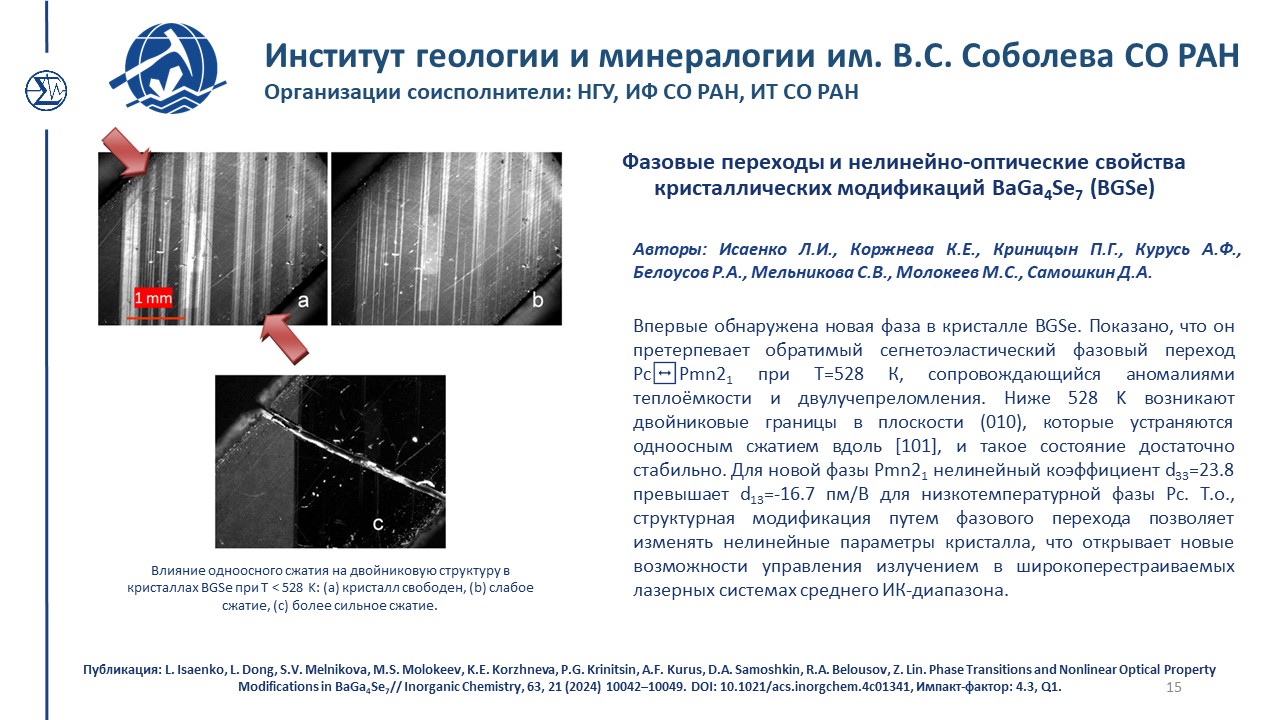

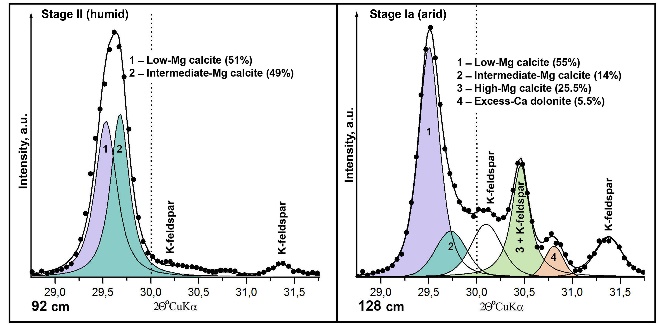

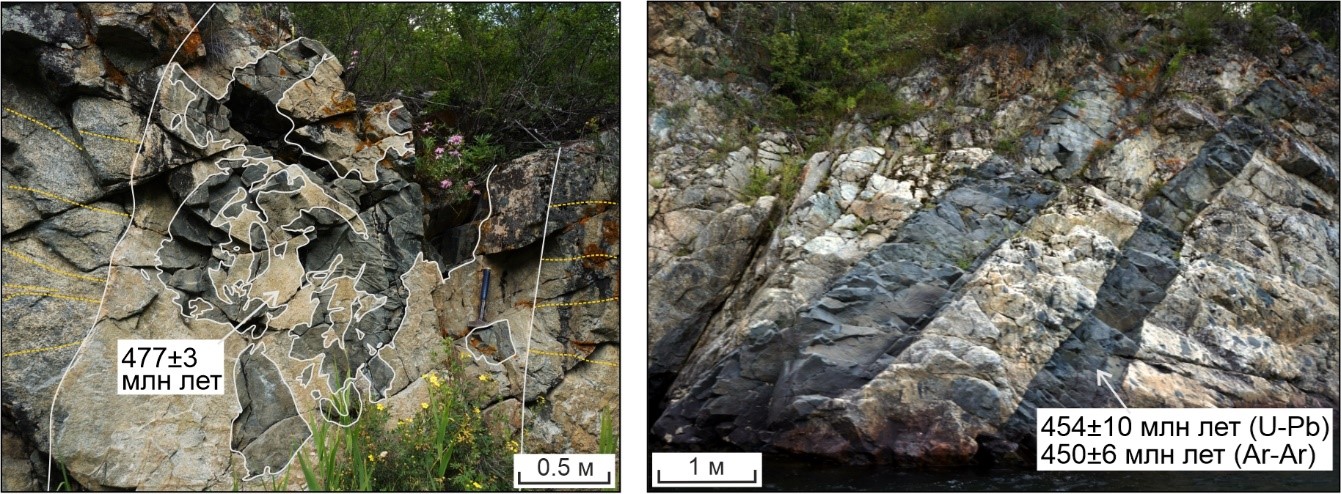

Мантийный флогопит как измеритель скорости подъема кимберлитового расплава

На основании 40Ar/39Ar исследований флогопитов из глубинных ксенолитов кимберлитовых трубок Мир и Удачная-Восточная (таблица) получены оценки возраста в диапазоне 2568-2288 млн лет [Yudin et al., 2021, Minerals, V. 11, Iss. 2], соответствующие стадии раннего мантийного метасоматоза в пределах Сибирского кратона.

Таблица. Типы пород, оценки температур, давлений последнего равновесия для флогопит-содержащих ксенолитов из кимберлитовых трубок Мир (М4/01, М5/01, М31/01) и Удачная-Восточная (УВ300/09), а также – значения 40Ar/39Ar возраста флогопита, расчитанного для высокотемпературного плато.

| Образец | Порода | T, °C | P, ГПа | Возраст, млн лет |

|---|---|---|---|---|

| M4/01 | шпинель-гранатовый оливиновый вебстерит | 560 | 2.8 | 2568 ± 18 |

| M5/01 | гранатовый вебстерит | 690 | 2.0 | 2430 ± 17 |

| M31/01 | гранатовый оливиновый вебстерит | 890 | 4.3 | 2288 ± 16 |

| УВ300/09 | гранатовый оливиновый клинопироксенит | 895 | 3.7 | 2336 ± 16 |

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на длительное пребывание в высокотемпературных мантийных условиях, а затем – транспортировку к поверхности в кимберлитовом расплаве, K/Ar изотопная система флогопита из ксенолитов пироксенитов сохранила память о возрасте формирования с поправкой на 40Ar*, вышедший из решетки флогопита за счет объемной диффузии.

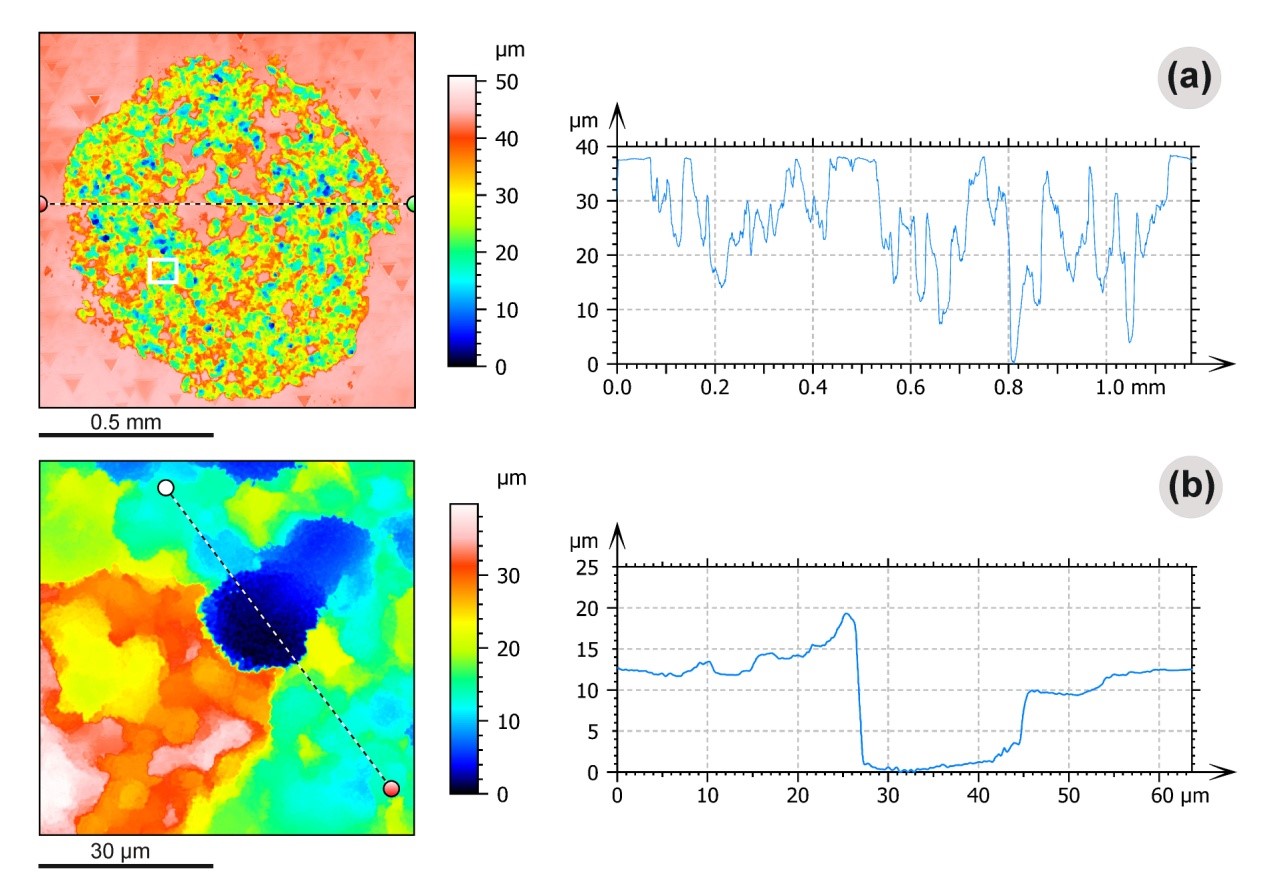

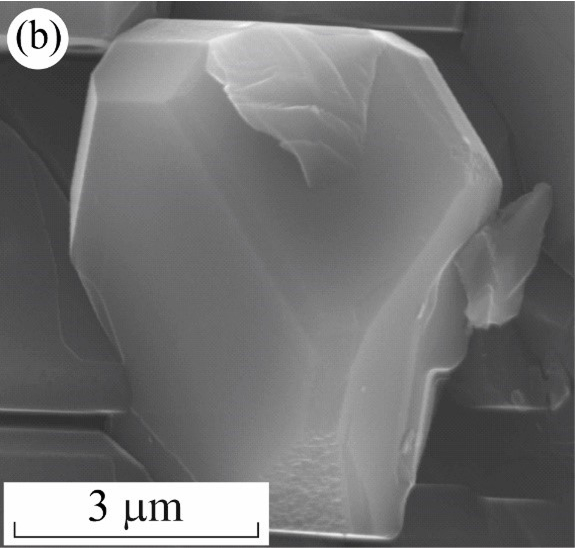

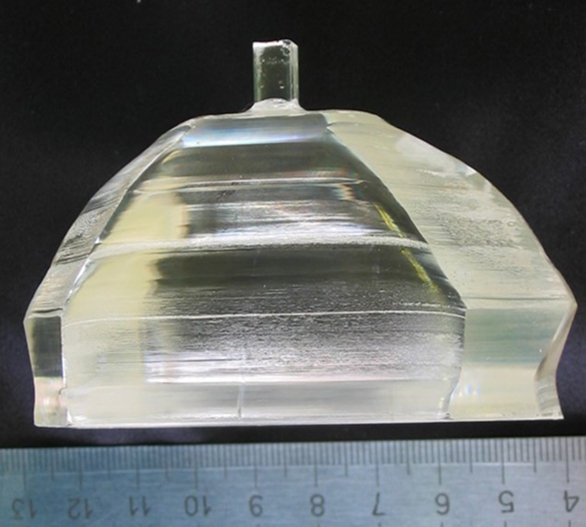

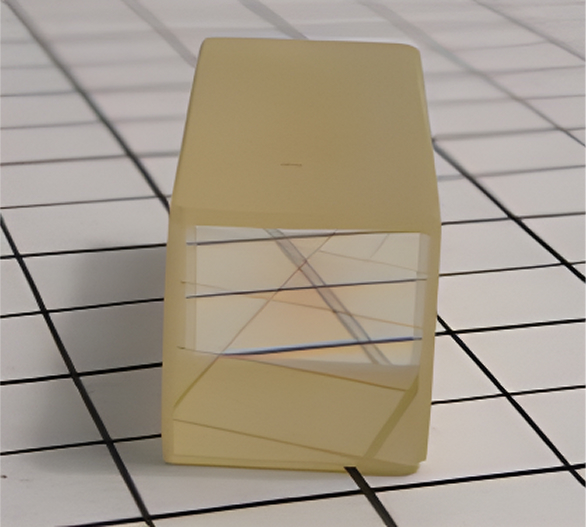

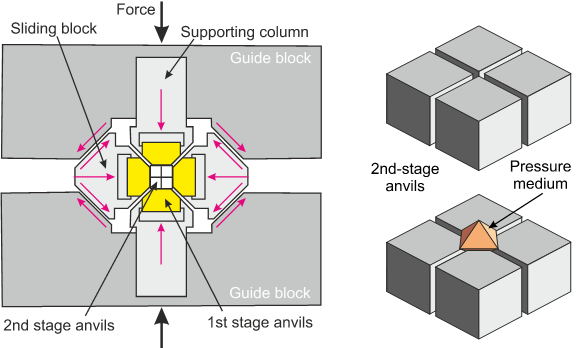

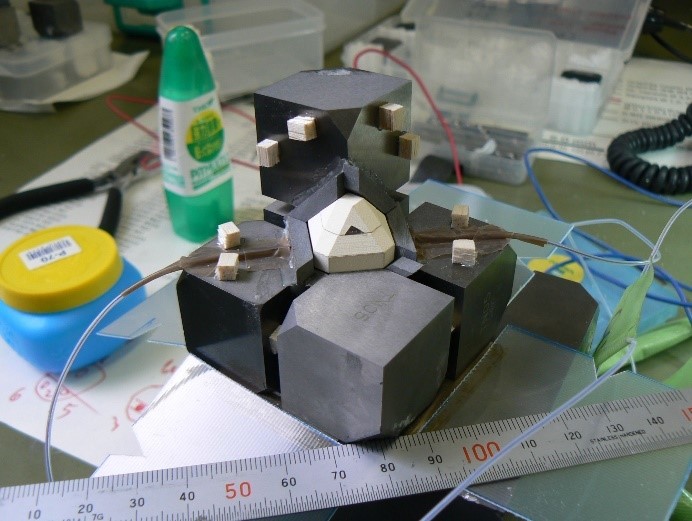

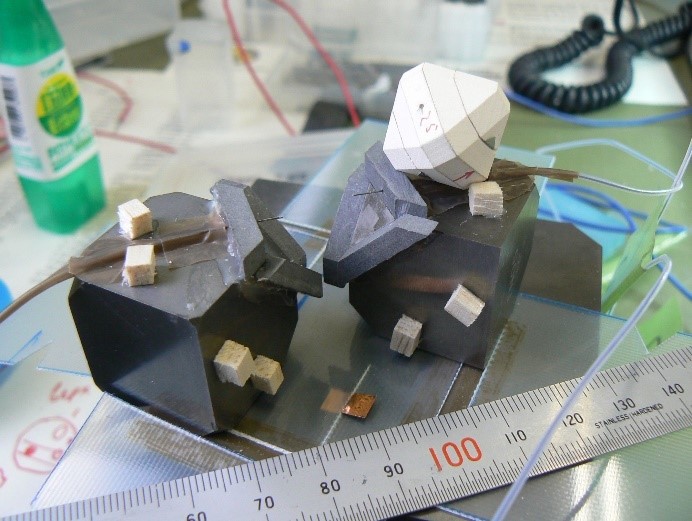

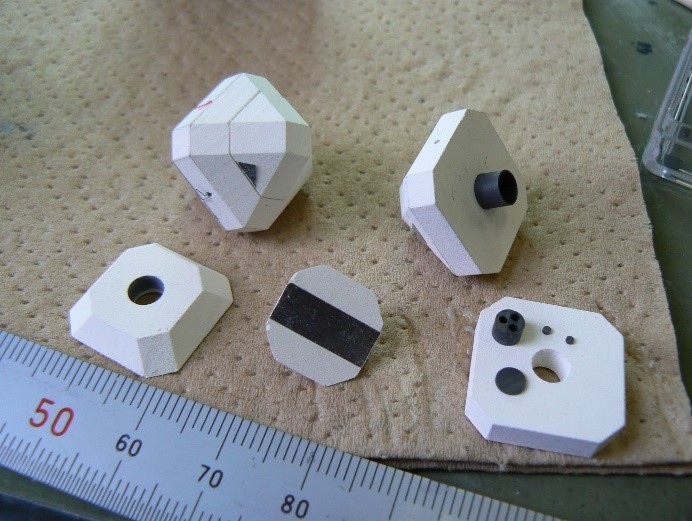

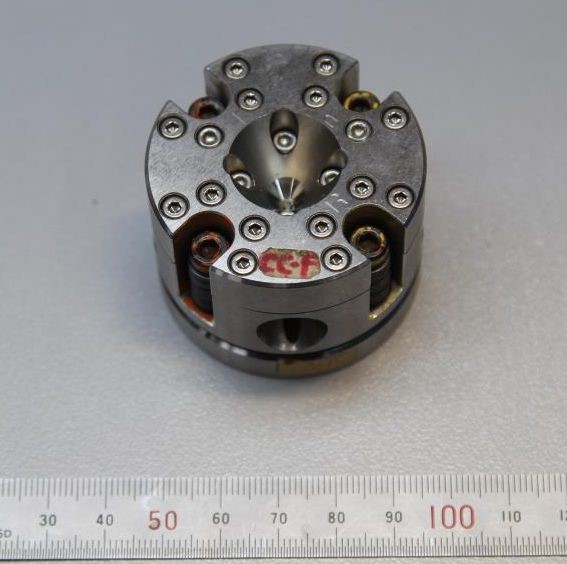

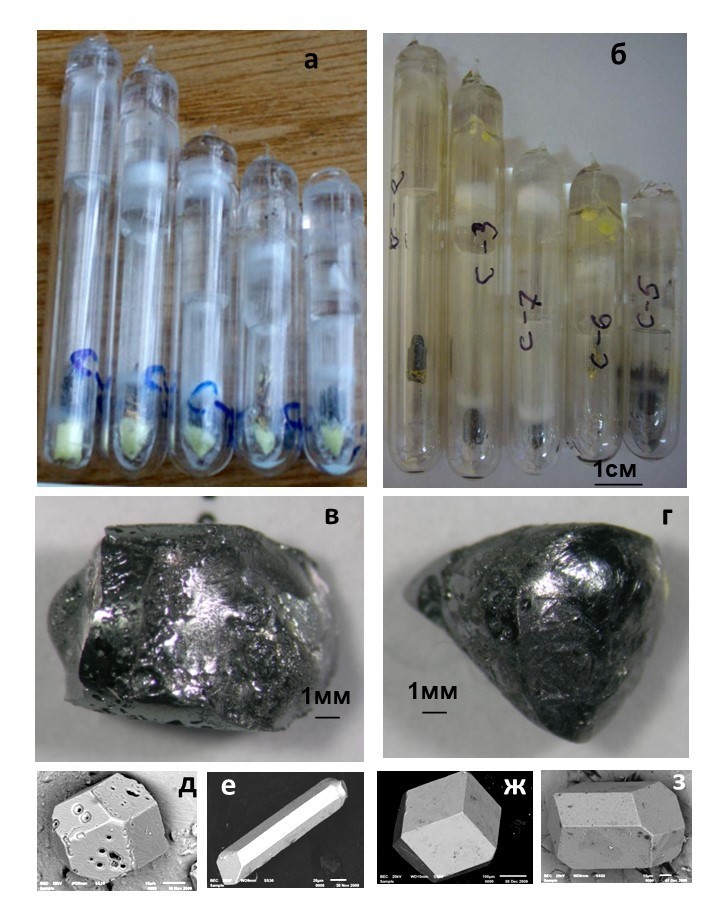

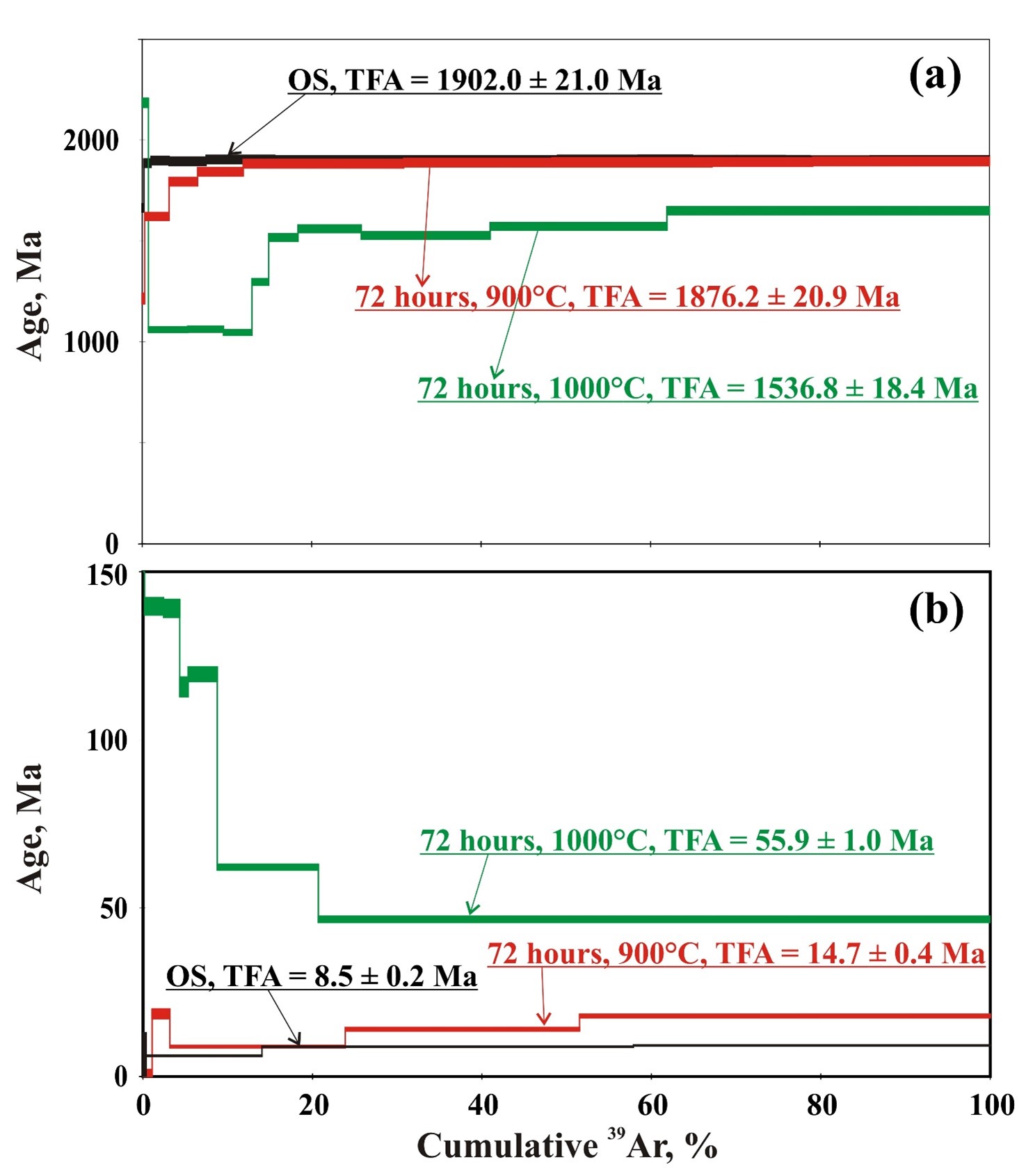

Нами с использованием двух разновидностей флогопита – из пород месторождения Кухи-Лал (Таджикстан, ЮЗ Памир) с возрастом 8.5 млн лет и из магнезиальных скарнов Алданского щита с возрастом 1872 млн лет проведены лабораторные эксперименты [Yudin et al., 2021, Minerals, V. 11, Iss. 2], моделирующие нахождение флогопита в близких к мантийным условиям при температурах (от 700 до 1000°С) и высоких давлениях (3 ГПА). В исследованиях использовали ячейку высокого давления (ЯВД) из смеси тугоплавких оксидов ZrO2 и СаО. В составах исходных и прогретых флогопитов не обнаружено значимых различий в суммах компонентов, которые могли бы косвенно указывать на потерю минералом воды в ходе прогрева. Параметры ячейки флогопитов, прогретых при высоких давлениях, в целом изменяются незначительно по сравнению с таковыми исходной слюды. Результаты 40Ar/39Ar датирования образцов флогопитов до и после лабораторных экспериментов приведены на рис. 1. Если в спектрах исходных флогопитов наблюдаются кондиционные плато с соответствующими значениями возраста, то по мере увеличения интенсивности воздействия происходит, с одной стороны, увеличение измеренных значений в спектре “Таджикского” флогопита, с другой – омоложение в спектре “Алданского” флогопита (рис. 1). Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже в «сухих» лабораторных условиях существует эффективный механизм внедрения радиогенного аргона, выделяющегося из кристаллической решетки древнего флогопита, в структуру флогопита с меньшим возрастом.

Рис. 1. 40Ar/39Ar возрастные спектры флогопита a) из пород Алданского щита, b) из месторождения Кухи-Лал (Таджикистан) исходного и после лабораторных экспериментов при высоких температурах и давлении 3 ГПа. Параметры лабораторных экспериментов и величина измеренного интегрального возраста (TFA) подписаны на рисунке. OS – исходный образец.

Это подтверждает предположение о существовании механизма эффективного обмена радиогенным аргоном между зернами флогопита в мантийных условиях. С другой стороны, в связи с тем, что концентрация радиогенного аргона в древнем флогопите значительно выше, измеренную для него кинетику выделения можно использовать для оценки параметров диффузии аргона в кристаллической решетке минерала с использованием численного моделирования.

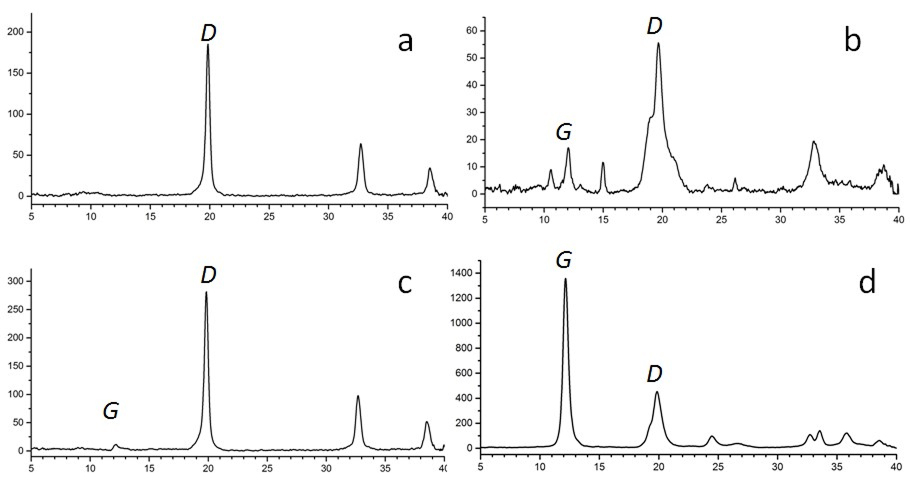

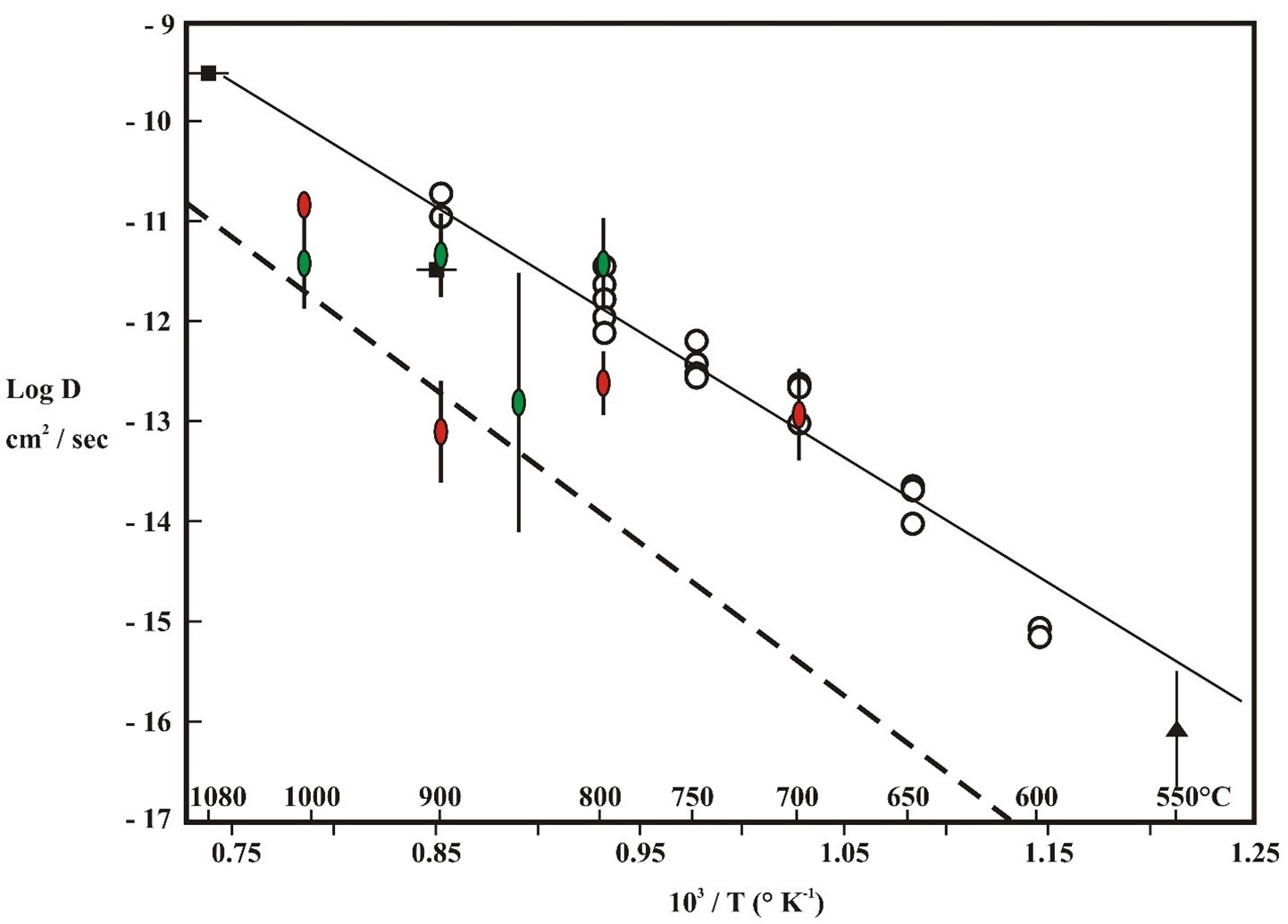

На рисунке (рис. 2) приведена диаграмма Аррениуса, полученная по результатам лабораторных экспериментов. Полученные экспериментальные точки хорошо согласуются с теоретической линией для диффузии аргона при давлении 30 кбар. Это позволяет сделать вывод о том, что основным механизмом, обеспечивающим подвижность радиогенного аргона в структуре флогопита при этих условиях остается “объемная диффузия”.

Рис. 2. Аррениусовская диаграмма для диффузии радиогенного аргона в флогопите. Не залитые кружки и сплошная линия соответствуют данным Жилетти [Giletti, 1974, Geochem. Transport & kinetics, Carnegie Inst. Of Washington, P. 107-115], полученным при давлении воды 2 кбар и только для температуры T = 900°C – при давлении воды 1 кбар. Черный треугольник при 550°C был получен при давлении воды 1 кбар. Наши данные: Зеленый– лабораторный эксперимент продолжительностью 2 часа при давлении 3 ГПа; красный – эксперимент продолжительностью 72 часа и давлении 3 ГПа; штриховая линия показывает значения при давлении 3 Гпа при известных кинетических параметрах флогопита [57] и характеризуется DO = 0.75 см2/сек и Ea = 284672 Дж/моль при давлении 3 Гпа (активационный объем – 14 см3/моль).

Важно заметить, что, продолжительности прогрева в несколько часов достаточно для значительной потери радиогенного аргона при температурах, превышающих 850 °С. По всей видимости, феномен сохранности радиогенного аргона в решетке флогопита мантийных ксенолитов объясняется ограниченностью стоков радиогенного аргона из флогопита в мантийных условиях.

С учетом сказанного, при описании с помощью численного моделирования эволюции K/Ar изотопной системы флогопита:

Стадия 1. Зерно находится в составе глубинного блока пород. Значение температуры и давления принимается в соответствии с оценками, полученными для каждого из исследованных ксенолитов (таб. ). Предполагается, что зерно обменивается аргоном через межзерновое пространство с другими зернами, что приводит к накоплению некоторого количества радиогенного аргона в межзерновом пространстве.

Стадия 2. Ксенолит с флогопитом находится в кимберлитовом расплаве (в силу небольших размеров ксенолита относительно исходной породы) имеем нулевое граничное условие для содержания аргона на границе зерна флогопита, при этом расчетная область сокращается до размеров диффузионного домена. Температура кимберлитового расплава принята равной 1000ºC. Давление изменяется линейно, начиная от значения, полученного с помощью минеральных геобарометров для каждого из изученных ксенолитов, до 0.0001 ГПа на земной поверхности.

Стадия 3. После формирования кимберлитового тела на поверхности флогопит находится при температуре ниже, чем температура закрытия его K/Ar изотопной системы. Происходит накопление радиогенного 40Ar за счет радиоактивного распада 40K.

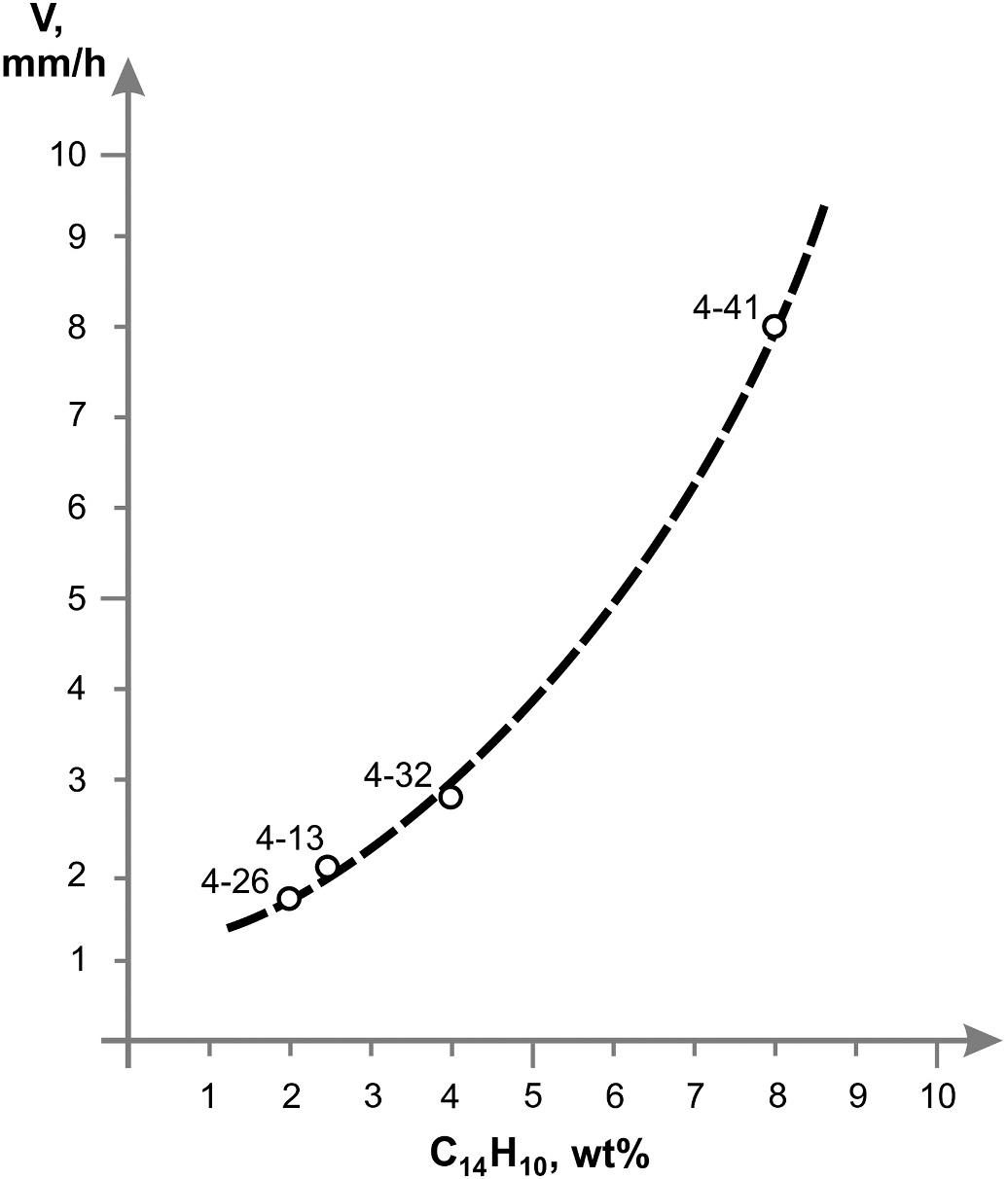

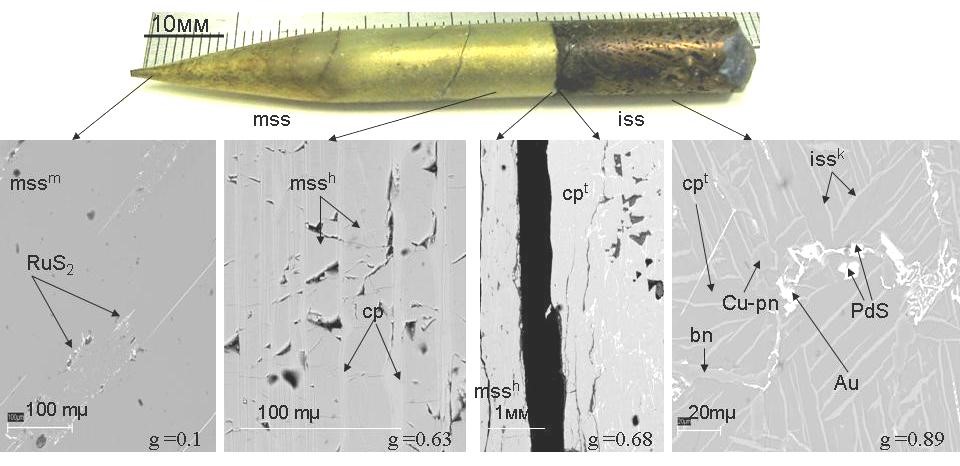

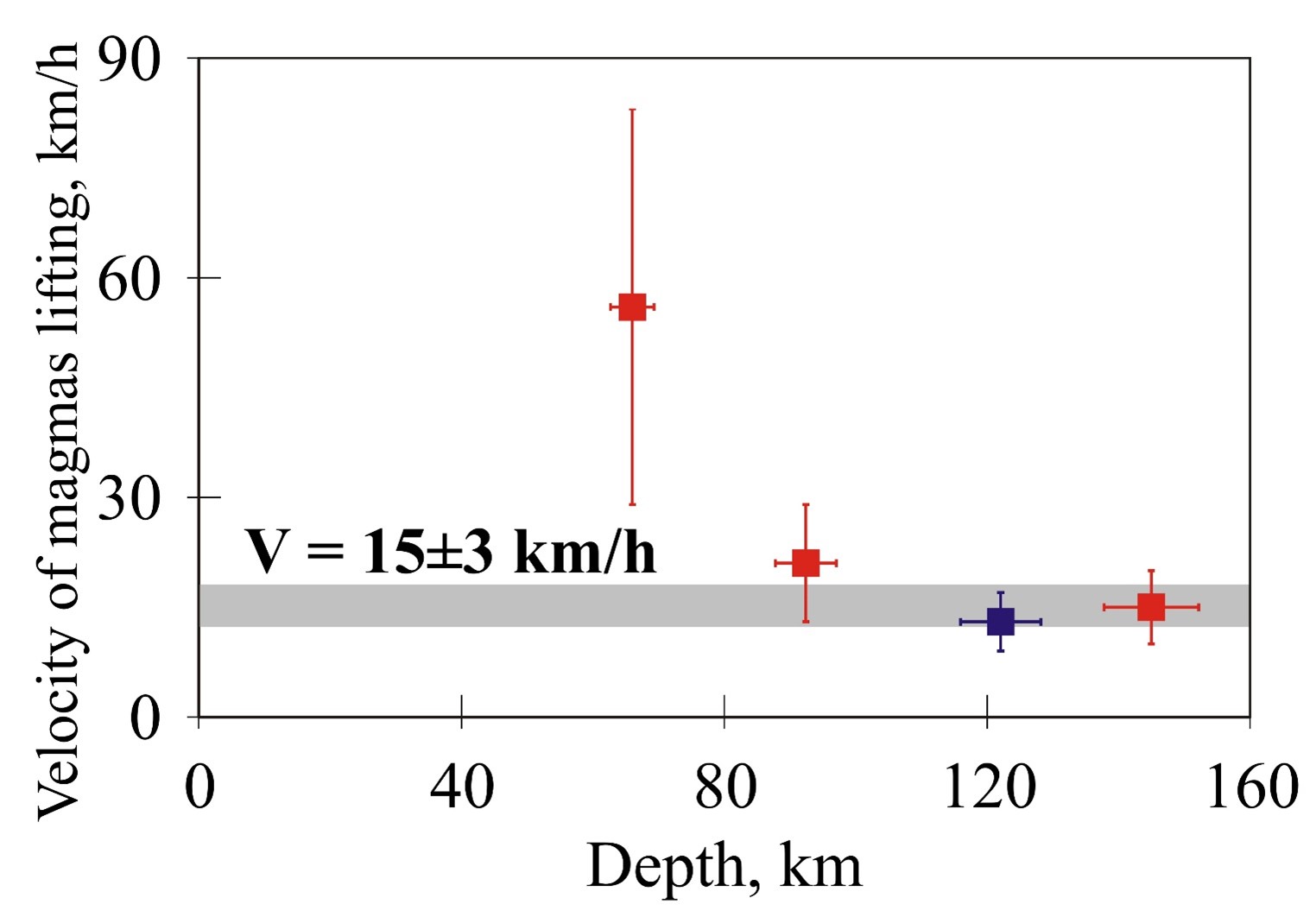

Для каждого из ксенолитов подъем начинался от глубины его формирования в соответствии с оценкой давления последнего равновесия (таб.). Рассматривался вариант подъема с постоянной скоростью. Чем меньше скорость, тем больше время прогрева породы при температуре расплава (~ 1000 °С) и, соответственно, тем больше величина потери радиогенного 40Ar. На основе пересечения модельной и рассчитанной по возрастному 40Ar/39Ar спектру флогопита величин потери для каждого из образцов, оценена оптимальная скорость подъема (рис. 3).

Полученные на основе численного моделирования потери радиогенного аргона флогопитом при подъеме ксенолитов трубок Мир, Удачная-Восточная к поверхности в кимберлитовом расплаве (температура ~ 1000 °С) оценки скорости расплава согласуются между собой, средняя скорость составляет 15 ± 3 км/час.

Рис. 3. Оценка скорости подъема ксенолитов в кимберлитовом расплаве, основанная на степени потери радиогенного 40Ar* флогопитом. Красный цвет – трубка Мир, голубой цвет – трубка Удачная-Восточная.

2022 год

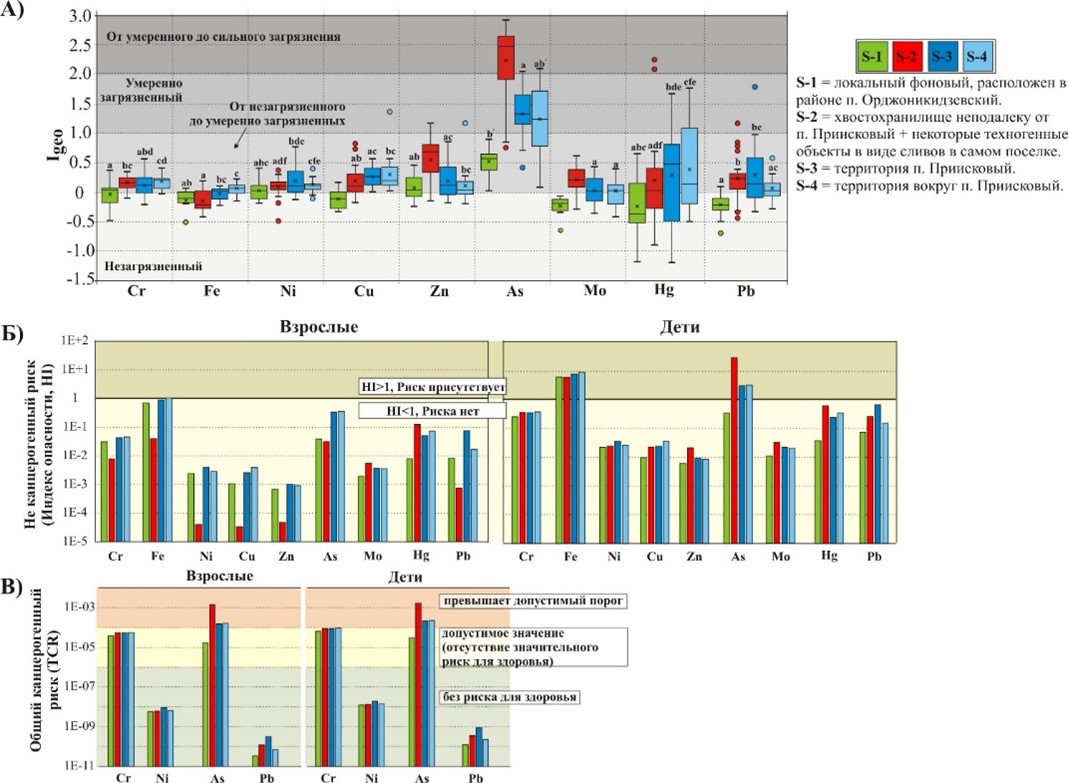

Оценка матричного влияния при определении микроэлементнов ИСП-МС методом

Для снижения и/или компенсации неспектрального матричного влияния применяют разные приемы: отделение определяемых элементов от матрицы химическими способами; увеличение коэффициента разбавления анализируемого раствора до измерения и аэрозольное разбавление; использование устойчивых инструментальных параметров (скорость подачи образца в распылитель, мощность генератора, расстояние между горелкой и конусом, потенциал на линзе-экстракторе), приводящих к уменьшению как интенсивности сигнала, так и матричного влияния; применение подходящих способов градуировки. Использование процедуры градуировки с образцами сравнения, приготовленными из многоэлементных эталонных растворов с добавлением реактивов, имитирующих матрицу анализируемых растворов является, пожалуй, наиболее перспективным подходом.

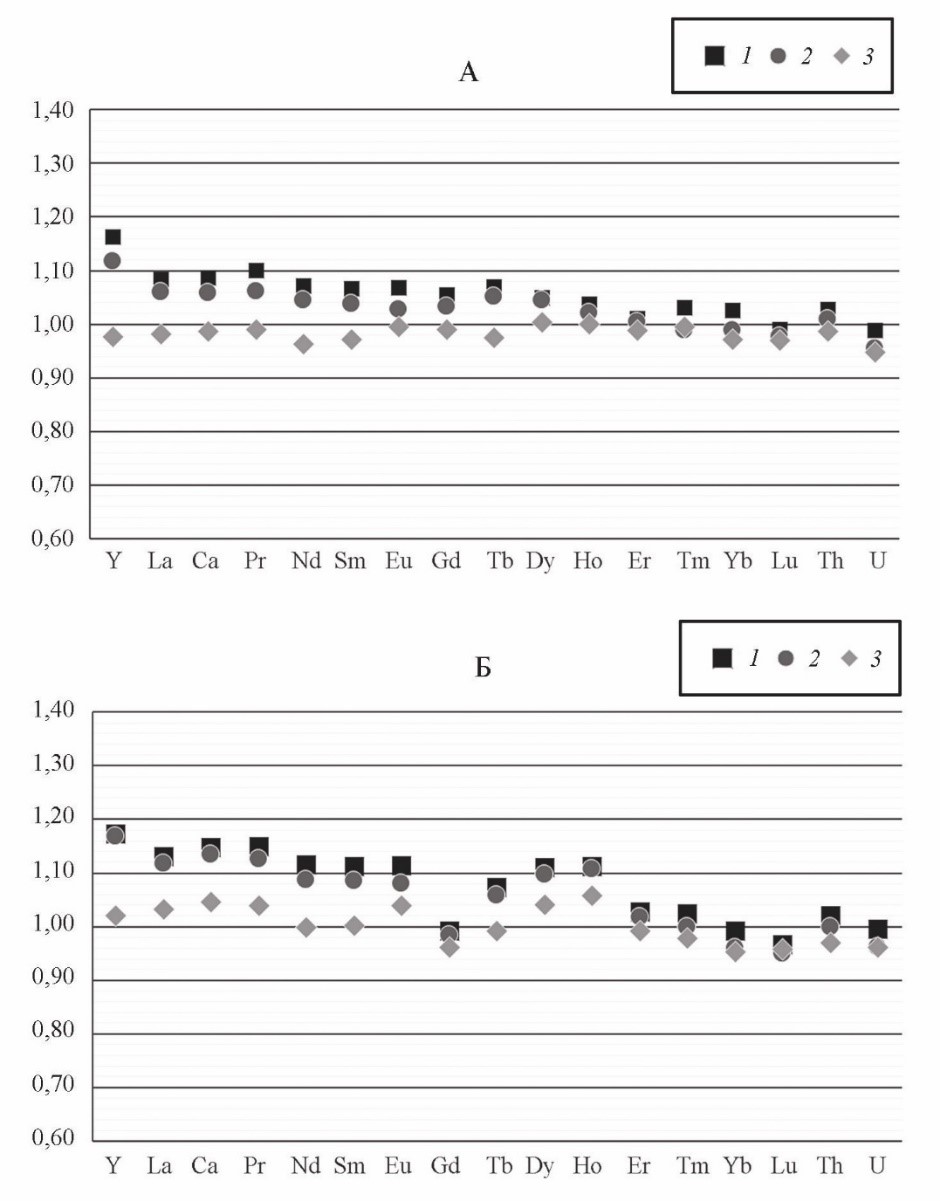

С целью проверки неспектрального матричного влияния на чувствительность микроэлементов (17 элементов) и его коррекции при определении методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) после сплавления геологических образцов с метаборатом Li проведена его экспериментальная оценка [Nikolaeva et al., Moscow Univ. Chem. Bull., 2022]. Сопоставление результатов проводилось с использованием разных образцов сравнения (таб.) – эталонных растворов в азотной кислоте, этих же растворов с добавлением метабората лития для имитации матрицы и раствора стандартного образца (BHVO-1). В качестве внутреннего стандарта использовался In, добавленный весовым методом в анализируемые растворы и образцы сравнения непосредственно перед измерениями. Концентрация In во всех растворах составляла 1 мкг/л.

В работе использованы отечественные и международные геологические стандартные образцы состава естественных горных пород: базальты BHVO-1, BHVO-2, BCR-2 (USGS), граниты СГ-3 (Россия), G-2 (USGS), габбро – СГД-2А (Россия).

Анализ отклонения полученных по методике градуировки результатов от аттестованных значений для стандартных образцов позволил установить, что применение в качестве образца сравнения раствора BHVO-1 c матричным составом, аналогичным составу анализируемых образцов, обеспечивает получение МС-ИСП результатов с наименьшими отклонениями (до 5%) от аттестованных значений для 17 элементов во всех изученных стандартных геологических образцах (рис.).

Таблица. Состав образцов сравнения для градуировок.

| Градуировка | Образцы сравнения | Концентрация эл-в мкг/л | Концентрация HNO3 % | Концентрация LiBO2 мг/л |

|---|---|---|---|---|

| № 1 CMS-1 | 1 | 0.01269 | 4.99 | — |

| 2 | 0.10394 | 5.00 | — | |

| 3 | 0.98954 | 4.94 | — | |

| № 2 CMS-1 + LiBO2 | 1 | 0.01246 | 4.99 | 94.45 |

| 2 | 0.09744 | 5.26 | 91.69 | |

| 3 | 0.998814 | 5.00 | 94.96 | |

| № 3 BHVO-1 | 1 | 0.0091-1.2436 | 4.96 | 101.3 |

Примечание: CMS-1 – многоэлементный раствор фирмы “Inorganic Ventures”; BHVO-1 – стандартный образец базальта (USGS)

Установлено, что применение в качестве образца сравнения раствора BHVO-1 c матричным составом, аналогичным составу анализируемых образцов, обеспечивает получение МС-ИСП результатов с наименьшими отклонениями от аттестованных значений для всех 17 элементов во всех изученных стандартных геологических образцах.

Рисунок. Отклонение МС-ИСП результатов (Cатт/СМС-ИСП), полученных по градуировкам № 1-3, от аттестованных значений для стандартных образцов базальта BHVO-2 (А) и гранита G-2

2023 год

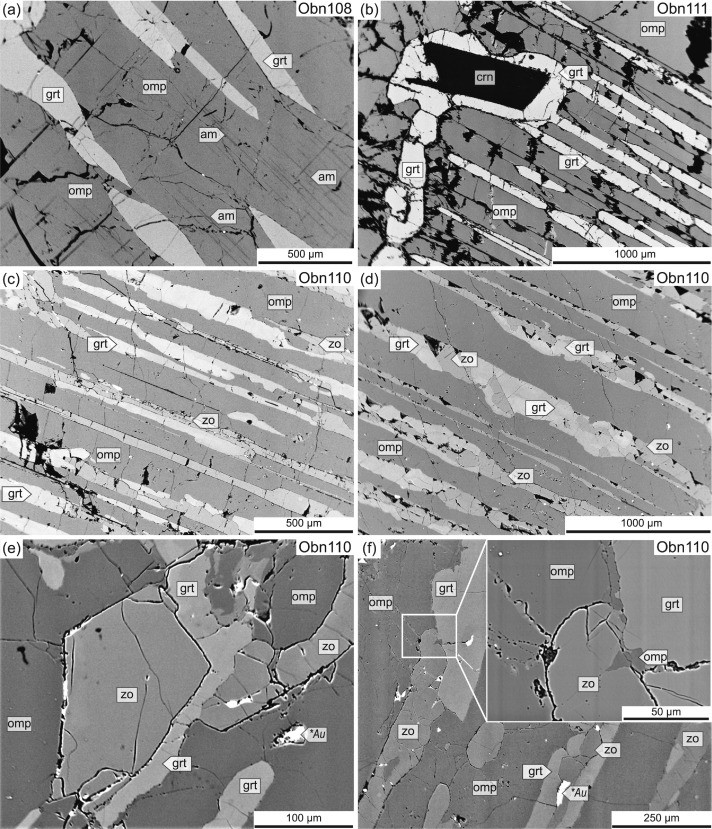

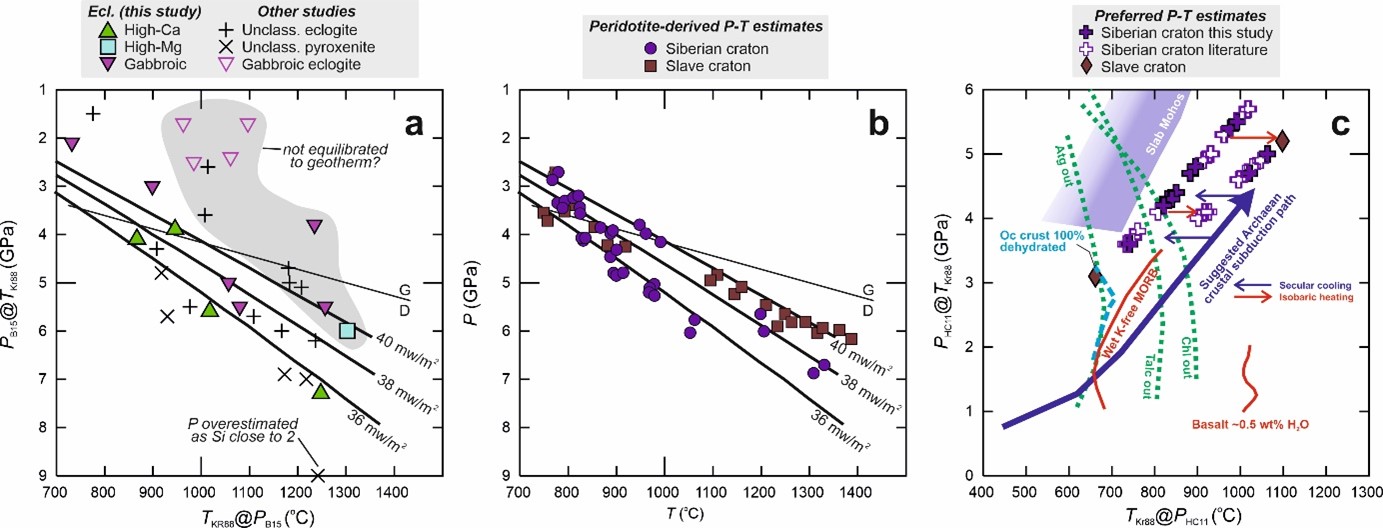

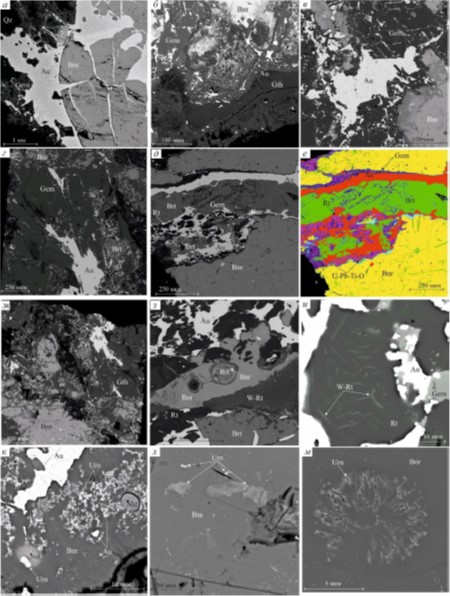

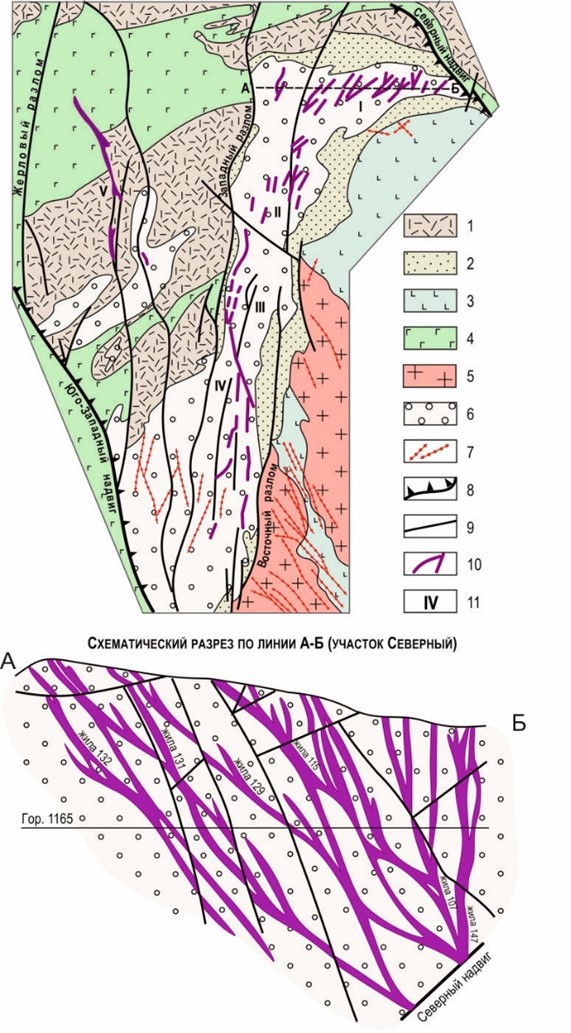

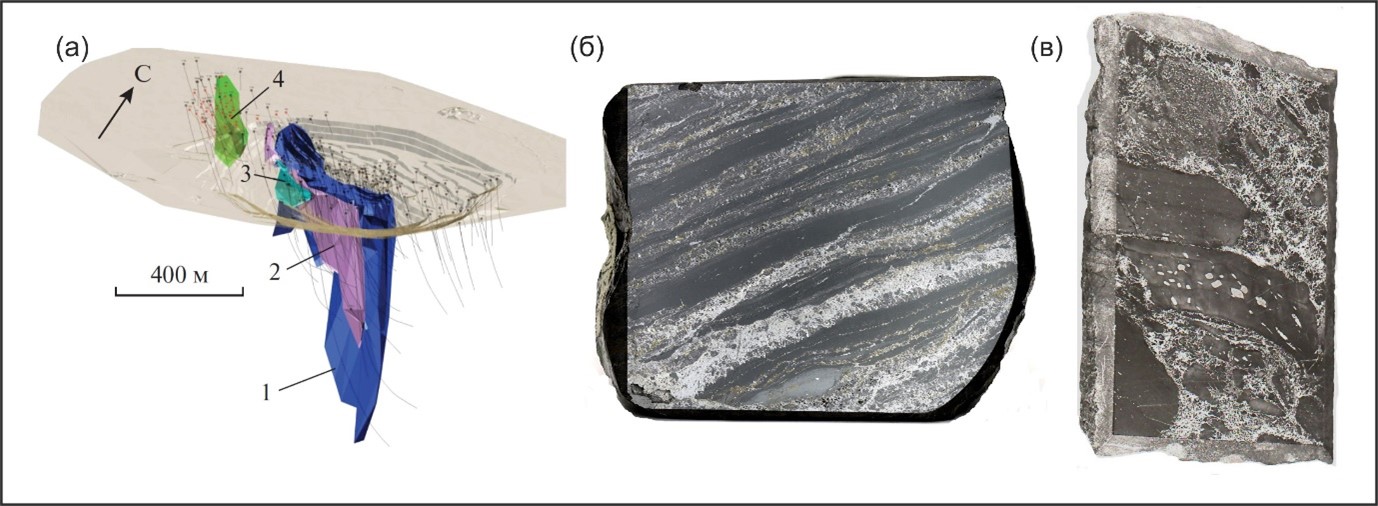

Термохронология Ангаро-Витимского гранитоидного батолита

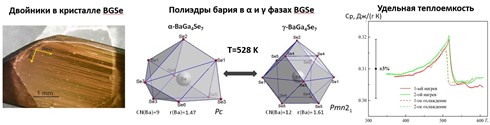

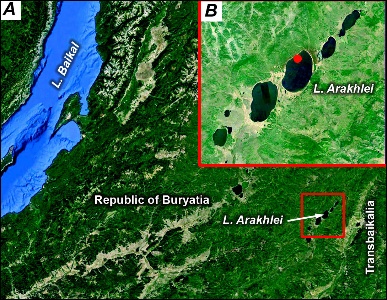

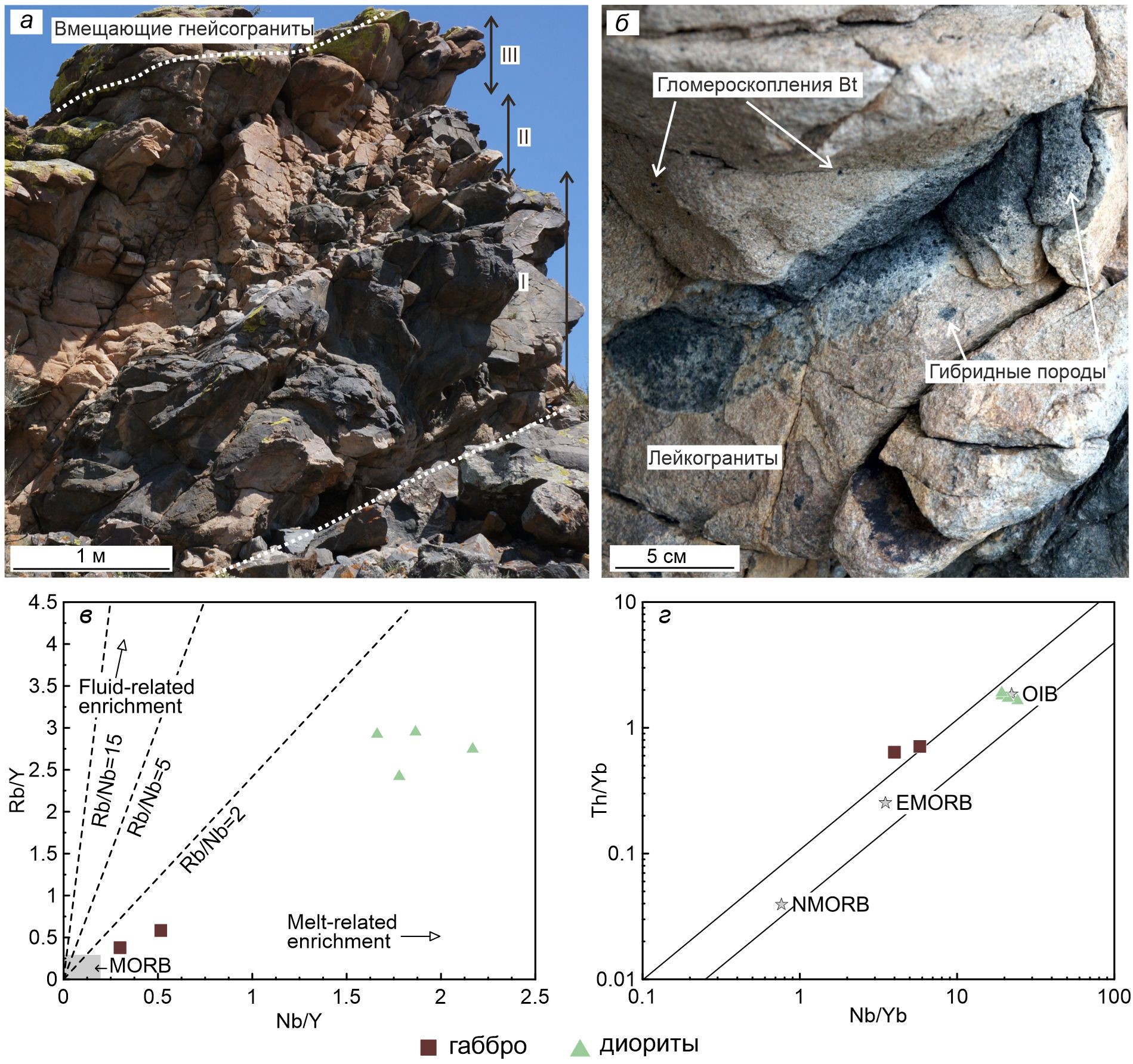

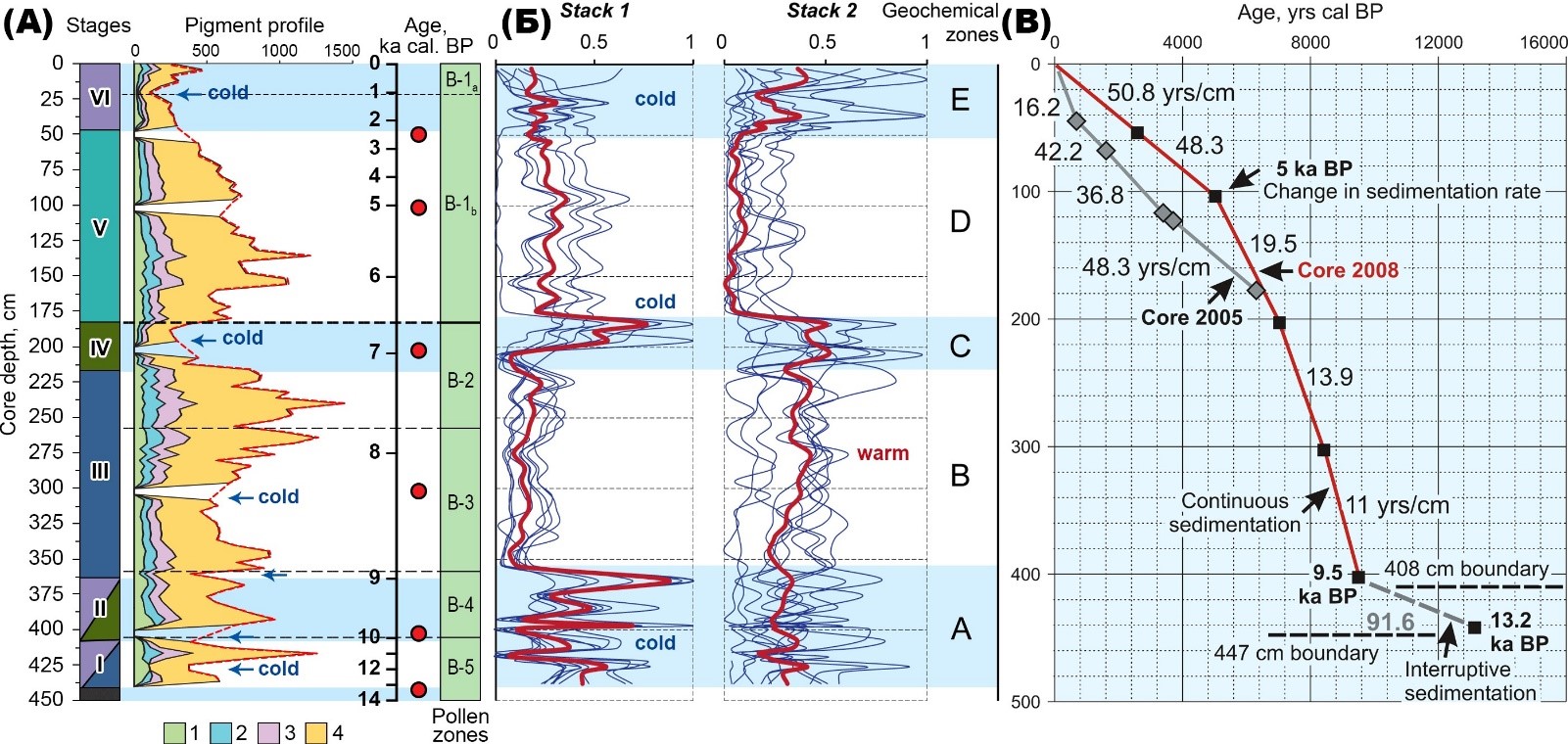

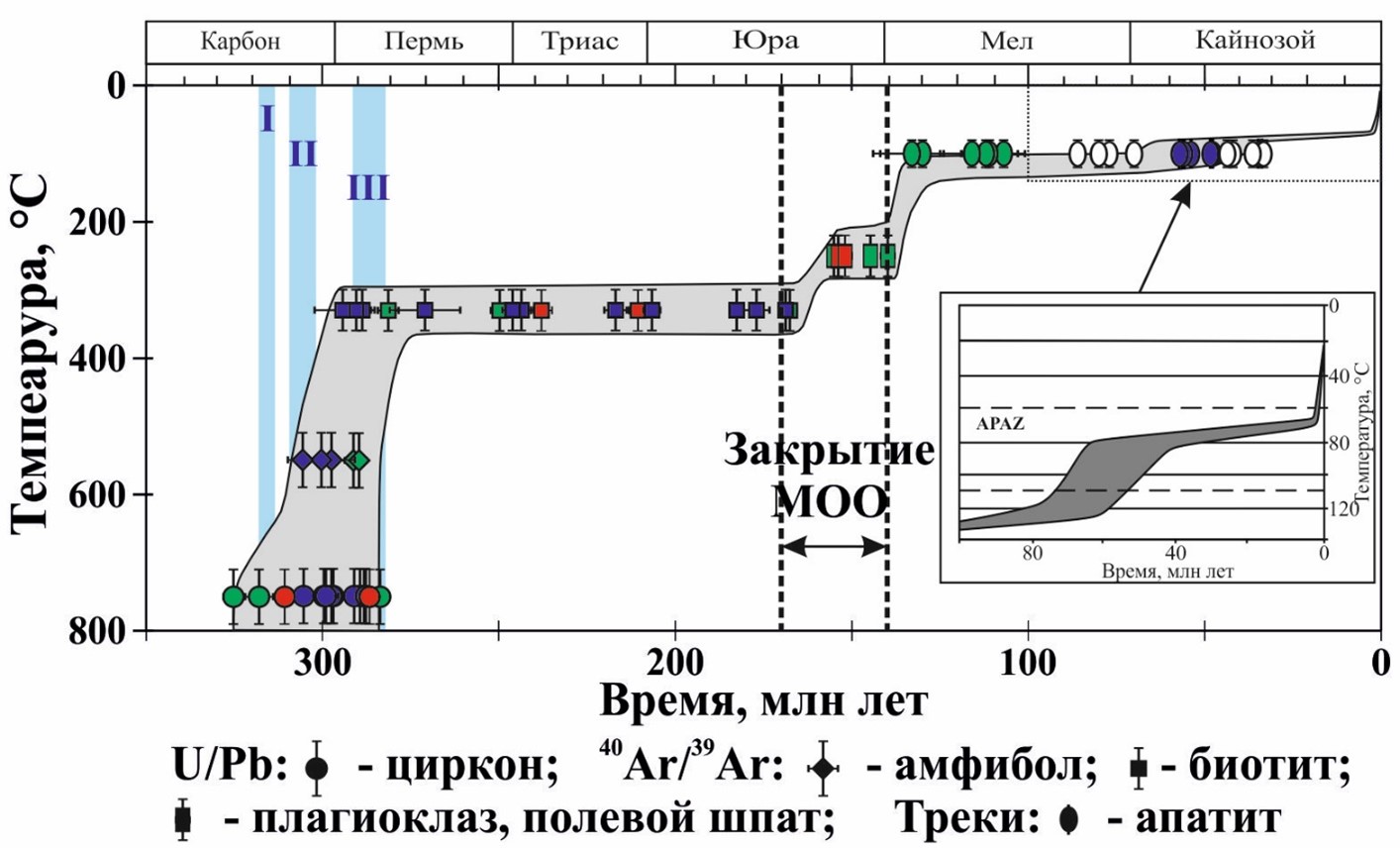

С целью выявления влияния мезозойских событий, связанных с закрытием Монголо-Охотского океанического бассейна и формированием одноименного орогенного пояса на термическую историю пород Ангаро-Витимского гранитоидного батолита (АВБ), а также – реконструкции истории их вывода к поверхности рассмотрены результаты комплексного U/Pb, 40Ar/39Ar и трекового датирования образцов баргузинского и чивыркуйского комплексов батолита на трех ключевых участках батолита [Травин и др., 2023, ДАН, Т. 508, № 2; Травин и др., Геология и геофизика, 2023, Т. 64, № 9]: а) в юго- западной части, б) на полуострове Святой нос, восточном берегу оз. Байкал, в) в северо-западной части (рис.).

При рассмотрении гранитоидов АВБ авторы исходили из следующих представлений: гранитоидный магматизм начался на завершающей стадии «герцинской орогении», т.е. в условиях относительно пластичной прогретой коры, на глубинах 20-13 км; выплавление основного объема гранитоидных магм (баргузинские граниты) происходило на уровне средней-верхней коры. Мафические магмы, судя по всему, практически не достигали поверхности. Отсутствуют вулканические комагматы не только гранитоидов но и базитов (возможно это связано с глубокой эродированностью региона, что могло быть при общем воздымании, однако в случае Сибирских траппов этого не наблюдается). Мафическая мантийная компонента (габбро-монцонитовые плутоны, синплутонические интрузии, комбинированные дайки, мафические включения, смешанные изотопные характеристики) появляется только в постбаргузинских гранитоидах.

Сводка опубликованных [Травин и др., 2023, ДАН, Т. 508, № 2; Травин и др., Геология и геофизика, 2023, Т. 64, № 9] и новых данных изотопного и трекового датирования приведена на термохронологической диаграмме (рис.). Характерно, что для пород юго-западного, восточного и северо-восточного изученных участков реконструируется в целом одинаковая термическая история.

Рисунок. – Термохронологическая диаграмма эволюции гранитоидов Ангаро-Витимского батолита. Цветом выделены образцы юго-западной части батолита (зеленый), полуострова Святой нос и восточного берега озера Байкал (синий), северо-восточной части батолита (красный). Голубые линии соответствуют возрасту этапов формирования покровно-сдвиговых структур Восточного Саяна: I – покровный, II – покровно-складчатый, III – складчато-сдвиговый. Белым цветом выделены новые данные трекового возраста апатита. На врезке показаны результаты обратного моделирование длин треков деления апатита с использованием программного обеспечения AFTSolve1. APAZ - зона частичного отжига апатита.

На основе комплексной реконструкции термической истории гранитов Ангаро-Витимского батолита установлено, как минимум, три этапа денудации возникшего в результате герцинской коллизии орогена:

1) Этап с возрастом 320-250 млн лет характеризуется амплитудой 3-5 км, по времени совпадает или следует за внедрением гранитоидов чивыркуйского комплекса;

2) Следующий этап согласуется по возрасту с позднемезозойским крупномасштабным расширением земной коры, происходившим на северо-востоке континентальной Азии и характеризуется амплитудой денудации порядка 3 км;

3) Заключительная стадия на основании данных трекового датирования по апатиту началась около 60 млн лет назад и соответствует этапу активного разрушения Монголо-Охотского орогена и вывода пород АВБ к поверхности с глубин 5-6 км.

2024 год

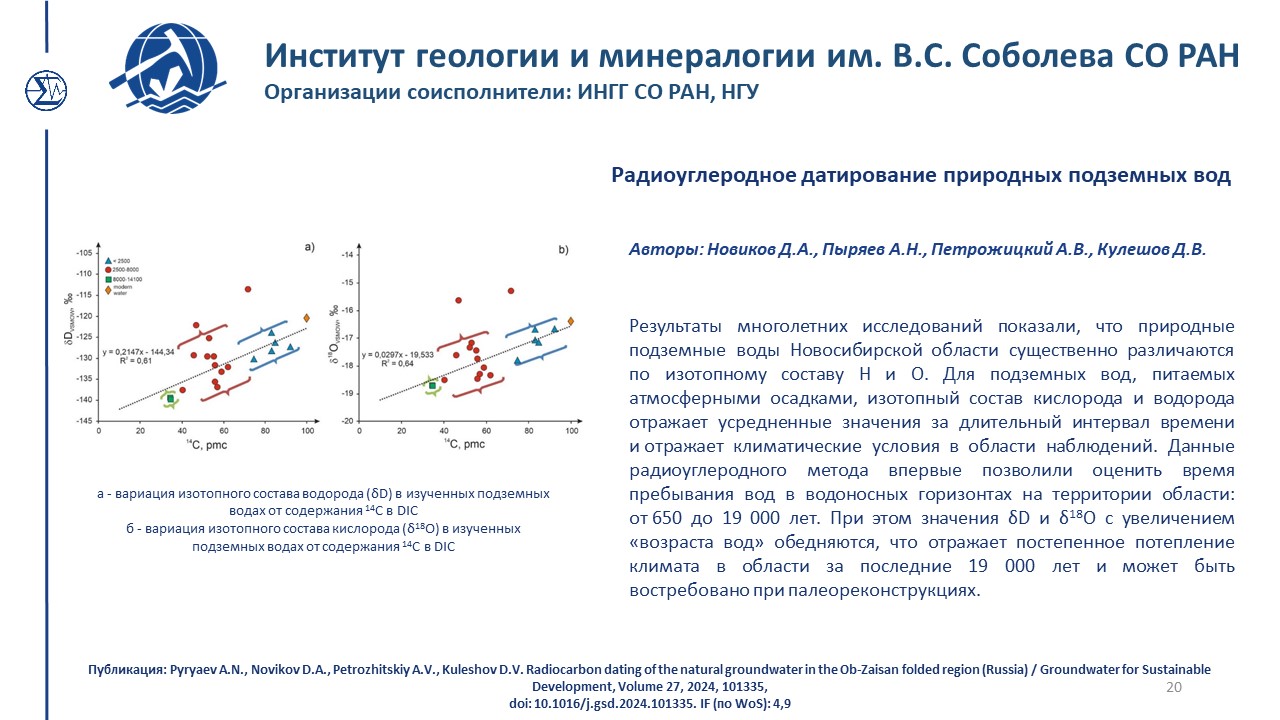

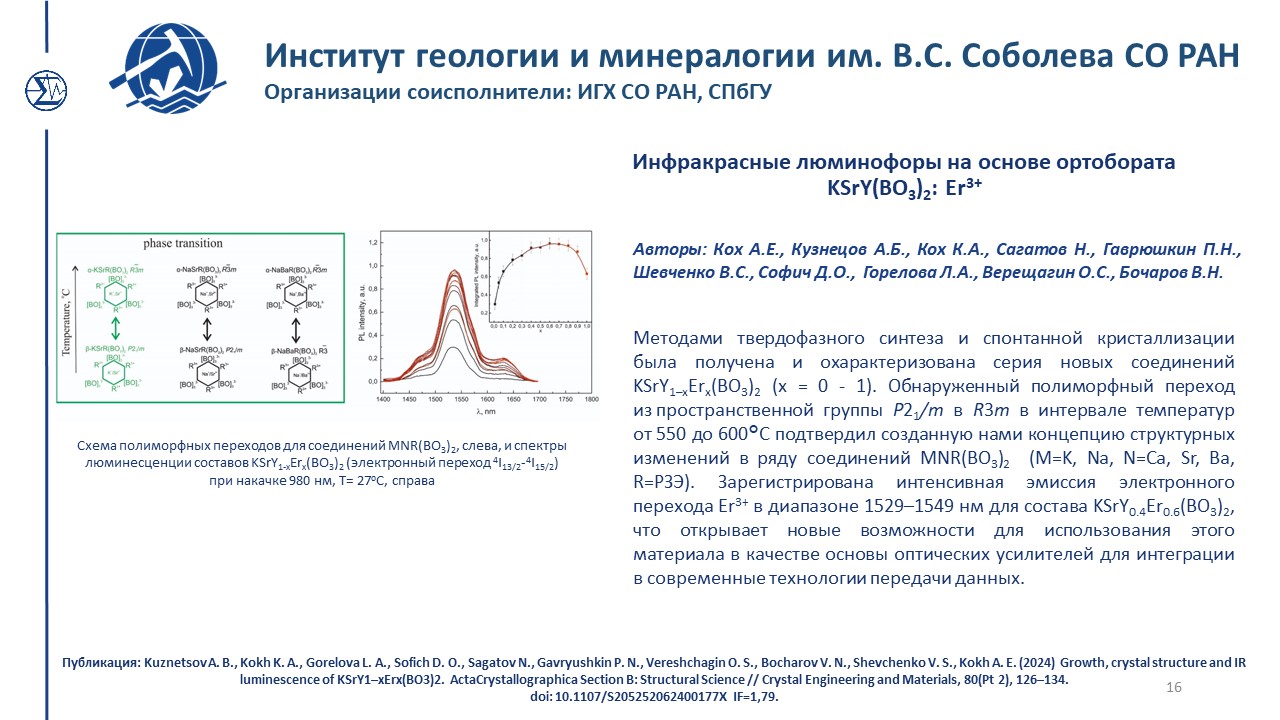

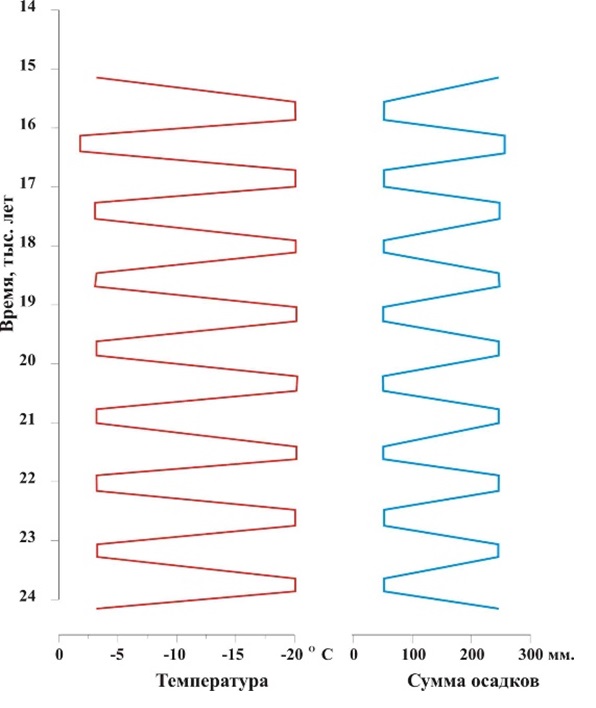

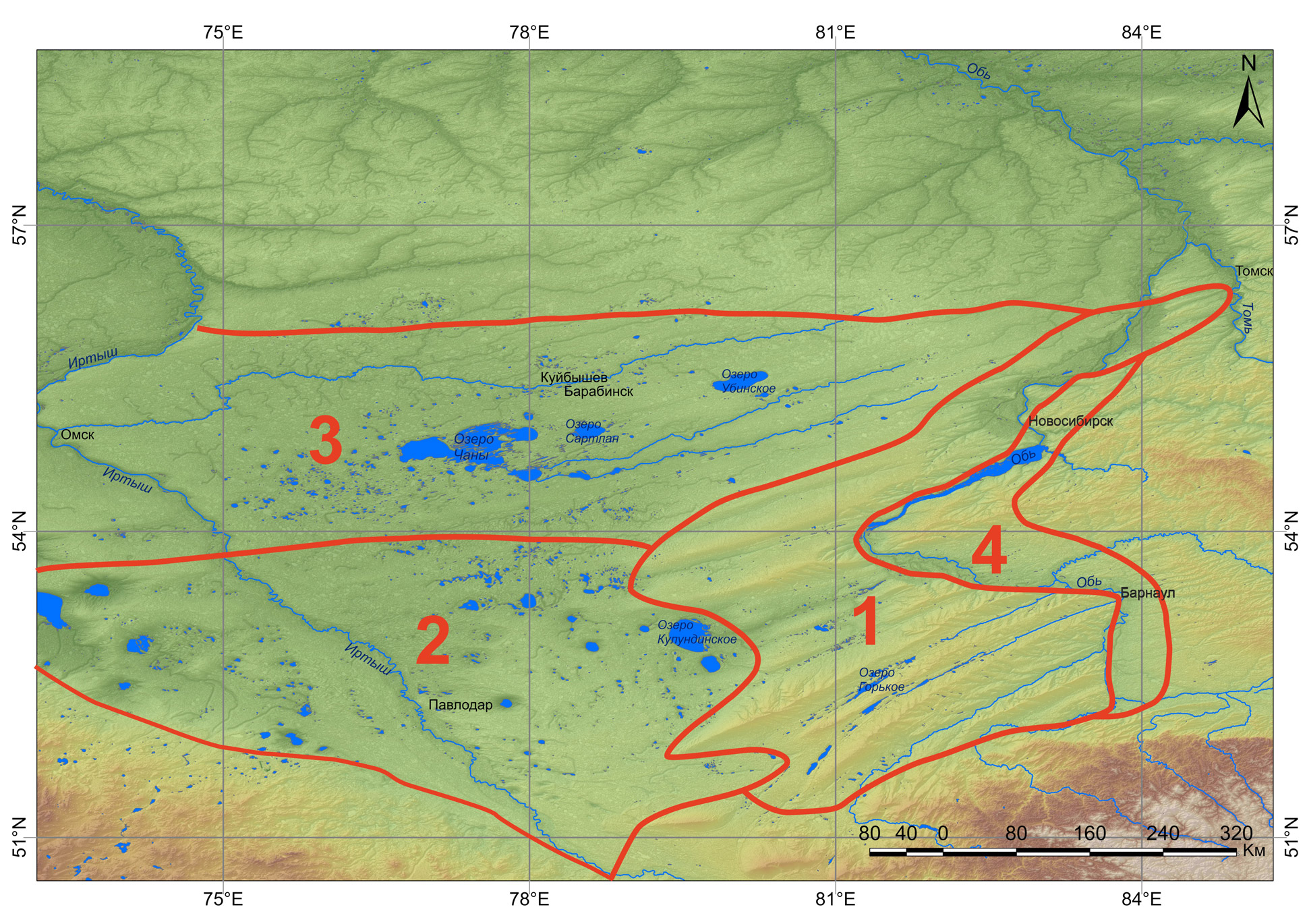

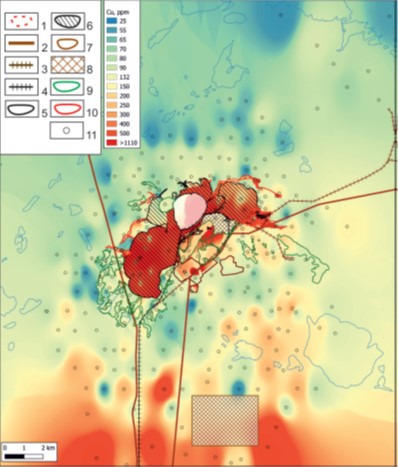

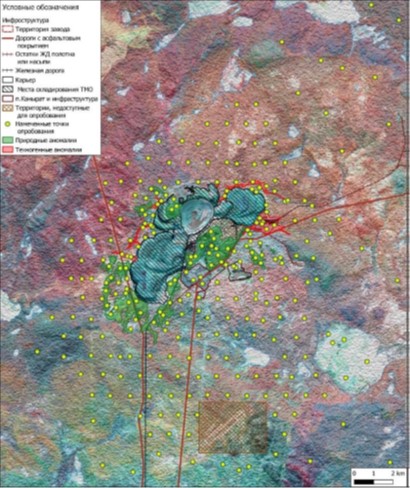

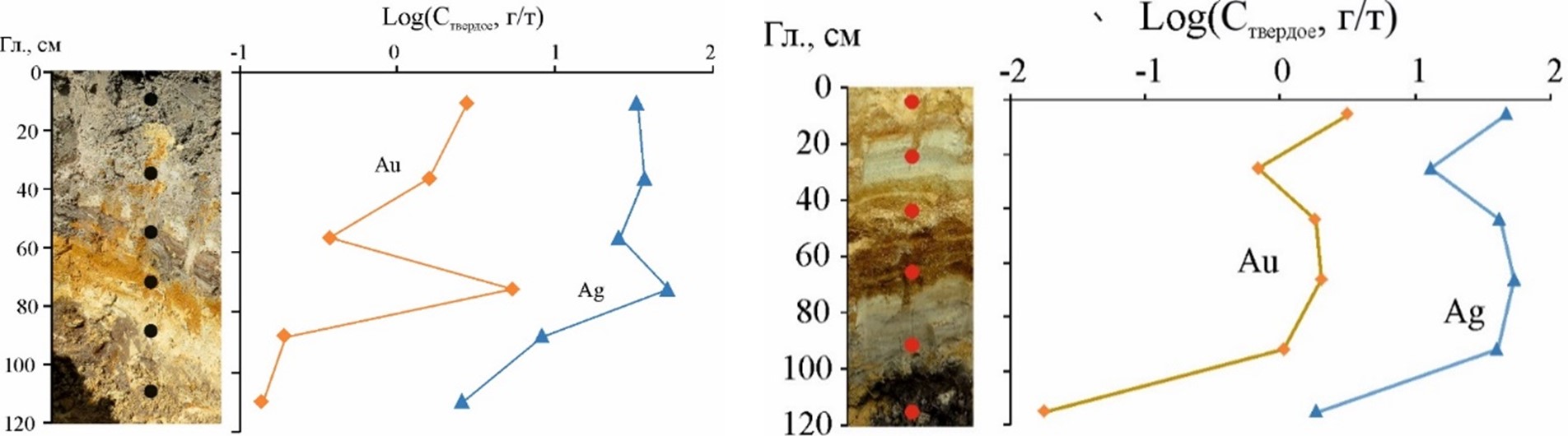

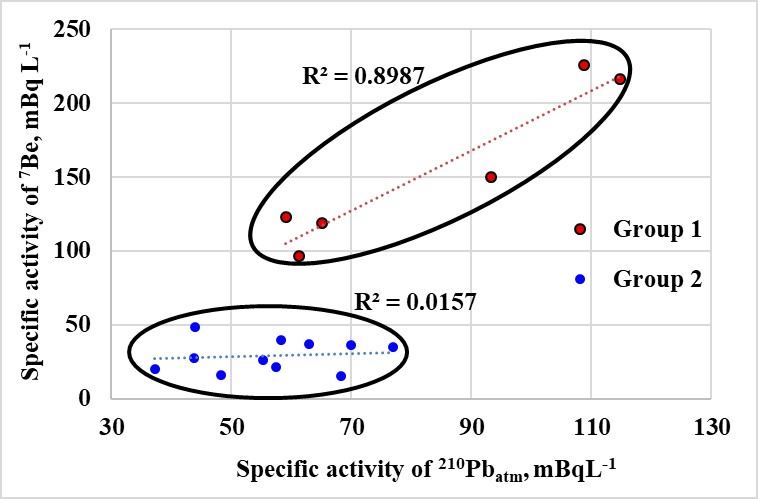

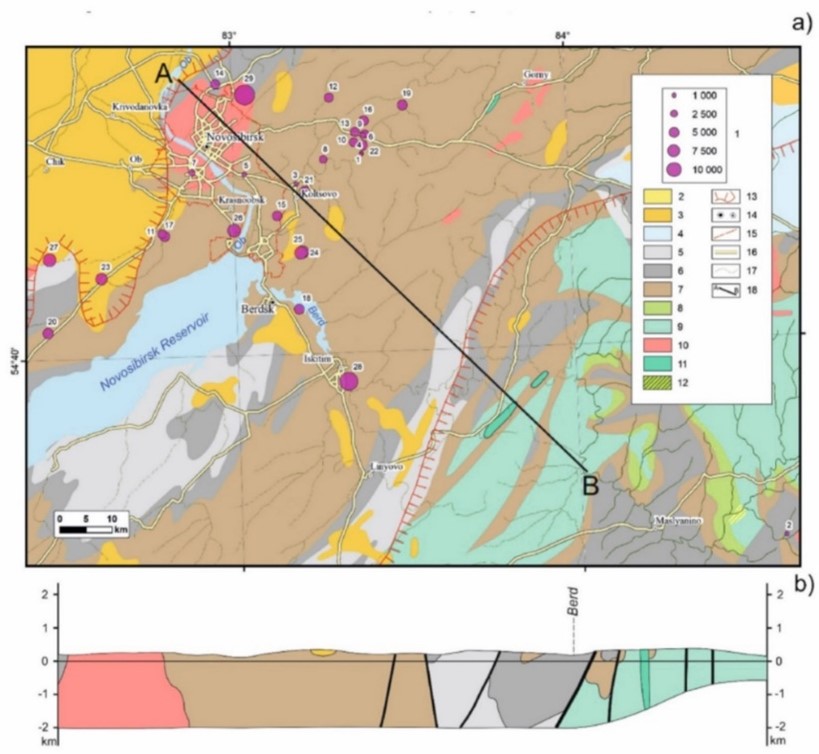

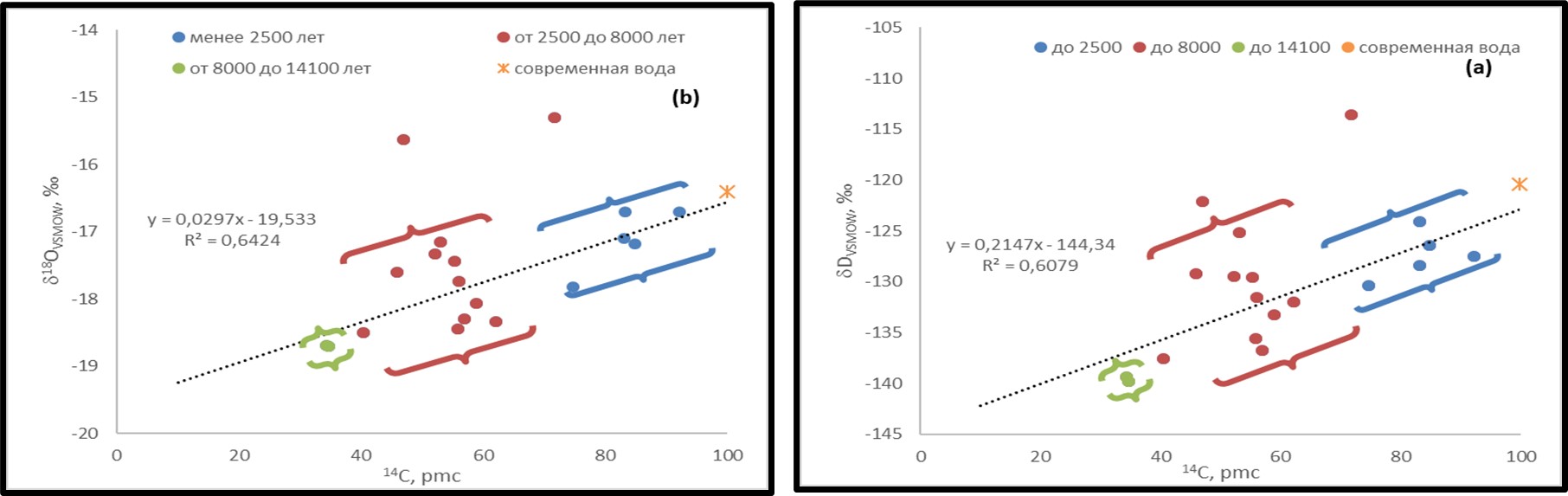

Изотопный состав H, O, и возраст подземных вод Новосибирской области

Для выявления степени влияния изменения климата на состав стабильных изотопов кислорода и водорода в древних осадках и полученных из них подземных водах, необходим параметр времени пребывания грунтовых вод (возраст воды). Это позволяет оценить, сколько лет назад вода попала в водоносные горизонты, которые в настоящее время сбрасываются. Имея данные о содержании 14С в воде, проблема становится решаемой. Известно, что климат на планете претерпел значительные изменения, в том числе за последние 70 000 лет. Также известно, что климатические условия оказывают непосредственное влияние на изотопный состав кислорода и водорода в атмосферных осадках каждого конкретного региона. Нами проведено исследование подземных вод, отобранных на территории Новосибирской области (рис. 1), с целью выявления зависимости стабильного изотопного состава кислорода и водорода от климатических условий во время подпитки водоносных горизонтов [Pyryaev et al., 2024, Groundwater for Sustainable Development, V. 27]. Для этого в дополнение к определению H, O изотопного состава было проведено определение содержания радиоуглерода (РНУ-возраст). Радиоуглеродный анализ проводился методом ускорительной масс-спектрометрии на установке MICADAS #28 AMS, работающей в лаборатории AMS "Золотая долина" Новосибирского государственного университета [Petrozhitskiy et al., 2024, Radiocarbon, V 66, Iss. 5].

Рис. 1. Схематическая карта места отбора проб подземных вод в Обь-Зайсанской складчатой области (а); гидрогеологический разрез по линии A – B (b). Обозначения на рисунке: розовые кружки (1) – точки отбора проб с указанием возраста воды в годах (с использованием размера кружков); штриховка - тип отложений/горных пород, доминирующих в данном районе: 2 - четвертичный; 3 – неоген-палеогеновый; 4 – юрский; 5 – каменноугольный; 6 – карбон-девон; 7 – девон; 8 – ордовик; 9 – кембрий; 10 – гранитоиды разного возраста; 11 – среднедевонские габбро; 12 – среднедевонские долериты; географические ориентиры: 13 – границы ОЗФО; 14 – населенные пункты; 15 – граница города Новосибирска; 16 – дорожная сеть; 17 – речная сеть.

Главная проблема в датировании вод с привлечением радиоуглеродного метода заключается в том, что непосредственный расчет возраста вод (времен удержания вод в водоносных горизонтах) из радиоуглеродных данных – не корректен, поскольку не учитывает эффекты преобразования изотопного состава углерода в водах за счет взаимодействия растворенного в водах углерода с породами коллекторов подземных вод. Учесть эти эффекты становится возможным только с привлечением изотопно-концентрационной характеристики (то есть, данных по количественному и изотопному составу) растворенных форм углерода в водах. Оценка времен удержания подземных вод в водоносных горизонтах была произведена с помощью расчетного метода, с введением коэффициента, учитывающего эффект резервуара, а также с помощью графических подходов Пирсона-Шварценки (использующего линии одновозрастных вод) и Хана (отражающего взаимодействие вод с окружением – газами, ОВ, породами).

Использованный подход позволил разделить воды на условные группы по возрастам: от современных до вод с возрастом более 14 000 лет. Разделение вод на возрастные группы показало, что с увеличением возраста вод наблюдается характерное обеднение значений δD и δ18O (рис. 2), что указывает на постепенное изменение климатических условий в Новосибирской области: от наиболее холодного (более 14 тыс лет назад) к современному наиболее теплому в указанных временных рамках. Сделанные выводы хорошо согласуются с данными метеорологических наблюдений климата в Новосибирской области за последние 100 лет.

Рис. 2. Вариации значений δD (a) и δ18O (b) в исследованных подземных водах в сравнении с содержанием 14C в DIC.

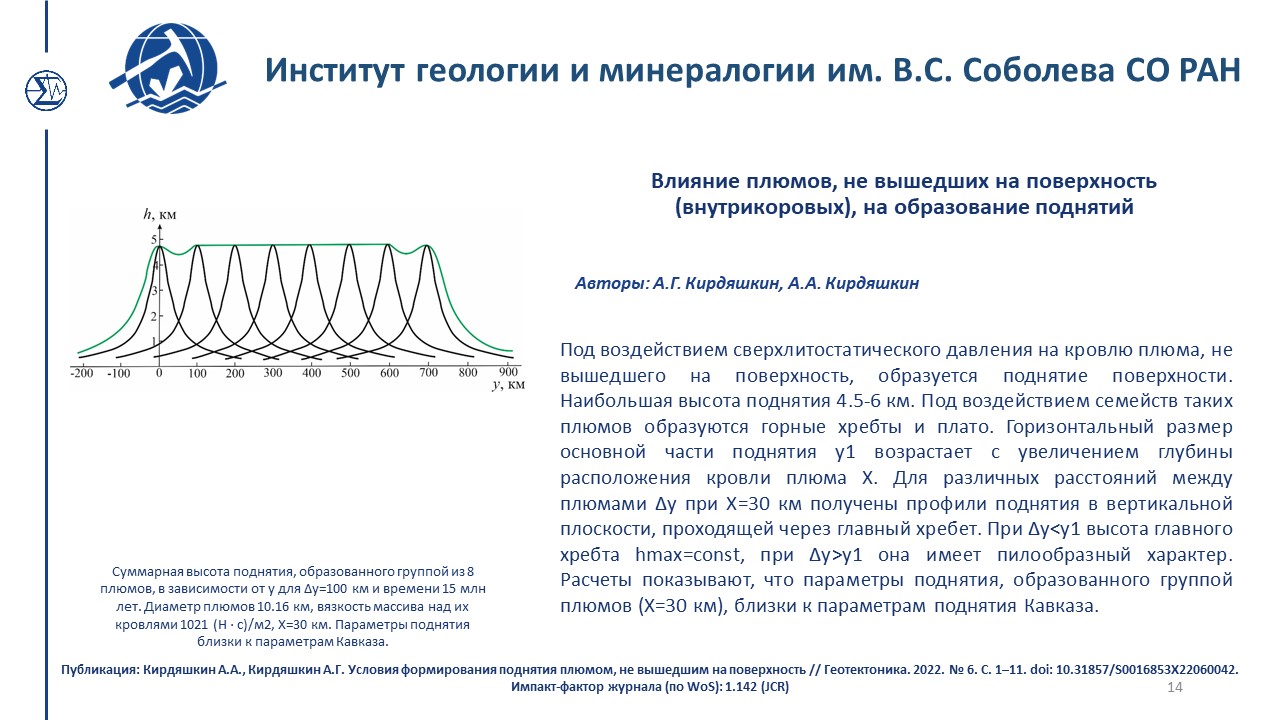

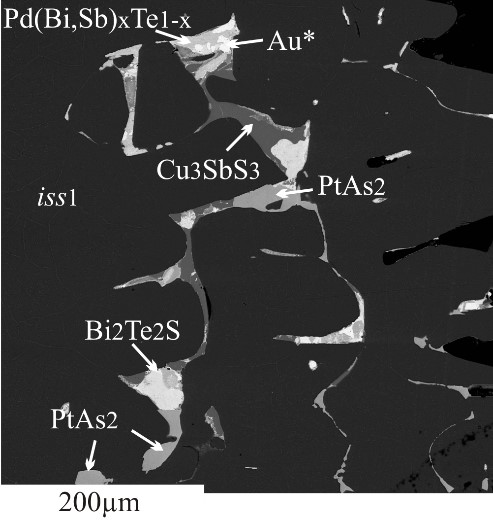

H-, O-, C-, S- изотопные характеристики серы карбонатитовых комплексов Кольской щелочной провинции

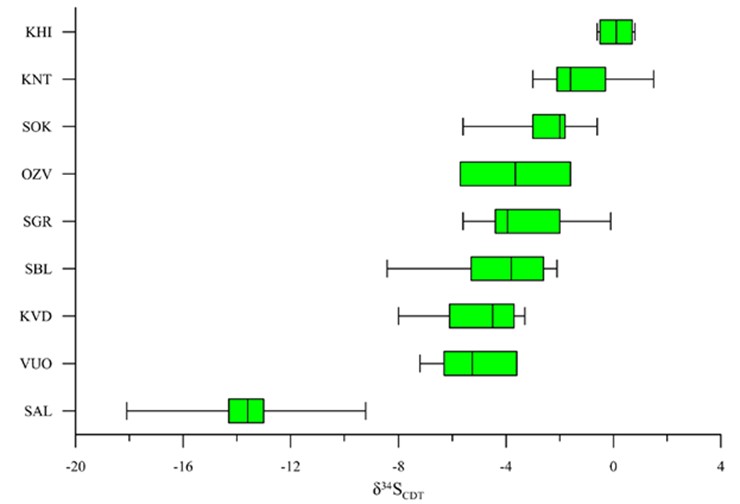

Проведено исследование изотопного состава серы (δ34S) серосодержащих минералов из карбонатита Контозеро и Салланлатвы [Kozlov et al., 2024, Geochem. International, V. 62, No. 6, P. 561-573]. Сульфид/сульфатную пробу (от 1,5 до 3 мг) смешивали с пятиокисью ванадия (V) и измельченным кварцем в пропорции 1:10:10 и помещали в пробирку из реакционного кварцевого стекла. Последний откачивали до давления 10-4 Па и дегазировали образец при температуре 450°С в течение 30 минут. Затем образец откачивали и нагревали в течение 30 минут при температуре 850°С. Это привело к полному окислению серы до SO2. Стабильные соотношения изотопов серы определяли на газовом изотопном масс-спектрометре Delta V Advantage (Thermo Finnigan, Германия) в режиме двойного ввода. Процедура пробоподготовки и масс-спектрометрических измерений контролировалась путем измерения образцов стандартного изотопного состава: IAEA-S-1 (сульфид серебра, δ34S = -0.3‰), IAEA-S-2 (сульфид серебра, δ34S = +22.7‰), IAEA-S-3 (сульфид серебра, δ34S = -32.3‰) и NBS-127 (барит, δ34S = +20.3‰), а также лабораторные стандарты. Воспроизводимость значений δ34S составила не более 0.2‰ (2σ). Значения δ34S (рис.) приведены в сравнении со стандартом VCDT.

Рис. 2.1. Диаграмма δ34S сульфидов из карбонатитов Кольской щелочной провинции: KHI – Хибины; KNT – Контозеро; SOK – Сокли; OZV – Озёрная Варака; SGR – Салмагора; SBL – Себльявр; KVD – Ковдор; VUO – Вуориярви; SAL – Салланлатва.

Установлено закономерное изменение изотопных характеристик серы сульфидов: обеднение сульфидов тяжёлым изотопом серы сопряжено с увеличением редкоземельной минерализации карбонатитов. Такая динамика составов соответствует эволюции окислительно-восстановительного состояния флюида в процессе становления карбонатитовых систем.

Имеющееся в распоряжении лаборатории аналитическое оборудование:

- масс-спектрометр высокого разрешения с индуктивно-связанной плазмой Element (Finnigan Mat, Германия) с лазерной приставкой для элементного анализа;

- твердофазный многоколлекторный масс-спектрометр МИ1201 «АТ» (НПО Электрон, Украина, 2006 год), химически чистые помещения для Rb/Sr датирования и изотопно-геохимических исследований;

- масс-спектрометр «noble gas 5400” (Micromass, Англия, 1998 год) для 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева;

- газовый масс-спектрометр Finnigan 253, (Германия) с проточным комплексом систем пробоподготовки для определения изотопного состава C, N в органике; C, O в карбонатах; в С, Н в нефтях; H, O воде;

- много-коллекторный газовый масс-спектрометр Argus (Бремен, Германия, ) в комплексе с системой очистки и инфракрасным лазером Fusions 10.6 (Photon Machines, США) для 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева и лазерного испарения вещества;

- Element XR (ThermoFisher Scientific) и эксимерный лазер Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies);

- газовый масс-спектрометр Delta V Advantage (Германия) с оригинальной вакуумной системой пробоподготовки для определения изотопного состава S, C, O.

Двое сотрудников лаборатории являются преподавателями:

Палесский Станислав Владиславович читает курс «Концепции современного естествознания» студентам 2-3 курсов Гуманитарного Института Новосибирского государственного университета.

Травин Алексей Валентинович читает курс «Изотопная геология и геодинамика» студентам 4 курса на кафедре геофизических систем Физико-технического факультета Новосибирского государственного технического университета (https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/77963).

Виктор Антонович Пономарчук – эксперт РНФ;

Реутский Вадим Николаевич – эксперт РАН, РНФ;

Травин Алексей Валентинович – эксперт РАН, РНФ.

Травин Алексей Валентинович является членом редакционных коллегий журналов Геология и геофизика, Minerals.

2020 год

Пономарчук В.А., Жмодик С.М., Лазарева Е.В., Пыряев А.Н. Изотопы углерода и кислорода в карбонатах карбонатитов Томторского REE – Nb месторождения (Арктическая Сибирь) XVII Всероссийская Ферсмановская научная сессия, посвященная 90-летию Кольского научного центра РАН и 100-летию первой экспедиции А.Е. Ферсмана в Хибины, 5-8 апреля, 2020, г. Апатиты.

Юдин Д.С., Мурзинцев Н.Г., Лебедева Н.М. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПОДЪЕМА КИМБЕРЛИТОВОГО РАСПЛАВА НА ОСНОВЕ 40Ar/39Ar ИССЛЕДОВАНИЯ КСЕНОЛИТОВ Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 18. – г. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2020.

2021 год

Zhmodik S., Ivanov P., Travin A., Vishnevskiy S., Yudin D., Lazareva E. 40Ar/39Ar-age of the Talakhtakh diatreme rocks (Arctic Siberia) EGU General Assembly 2021, 19-30 April, 2021, Göttingen Germany.

Владимиров А.Г., Травин А.В., Дьячков Б.А., Мурзинцев Н.Г., Анникова И.Ю., Зимановская Н.А., Кузьмина О.Н., Михеев Е.И. ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ ПЕРМСКИХ ПОСТКОЛЛИЗИОННЫХ ГРАНИТОВ И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЛБА-НАРЫМСКОГО ПОЯСА (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН) Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 19. – г. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2021.

2022 год

Травин А.В., Буслов М.М., Бишаев Ю.А., Цыганков А.А. МУЛЬТИТЕРМОХРОНОЛОГИЯ АНГАРО-ВИТИМСКОГО ГРАНИТОИДНОГО БАТОЛИТА КАК ЛЕТОПИСЬ ЭВОЛЮЦИИ МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕНА Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 20. – г. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2022.

2023 год

Травин А.В., Мурзинцев Н.Н. ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ ГНЕЙСОГРАНИТНОГО МАССИВА ШОНГЧАЙ, СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 21. – г. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2023.

2024 год

Травин А.В., Мурзинцев Н.Г., Буслов М.М. Термохронология гранитоидных батолитов Всероссийская конференция с международным участием ГЕОТЕРМОХРОНОЛОГИЯ: методы, фундаментальные и прикладные исследования», 15-18 мая 2024, г. Казань.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0032; Номер Гос. учета: 122041400171-5. «Термо-, петрохронологические индикаторы геодинамических режимов и рудообразования: развитие методик и интерпретации», руководитель Травин Алексей Валентинович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0018. «Петрохронологический подход реконструкции этапов формирования метаморфических, магматических комплексов и связанных с ними месторождений полезных ископаемых, основанный на развитии методик элементного, изотопно-геохимического и геохронологического анализов», руководитель Травин Алексей Валентинович

Гранты Российского научного фонда

2023 год

- Airiyants E.V., Nharara B.T., Kiseleva O.N., Belyanin D.K., Roschektaev P.A., Travin A.V., Zhmodik S.M., 2023. Vladimirskoe Deposit (Eastern Sayan): Age of Dyke Complexes and Localization Features of Gold Mineralization. Geodynamics & Tectonophysics 14 (4), 0710. DOI: 10.5800/GT-2023-14-4-0710

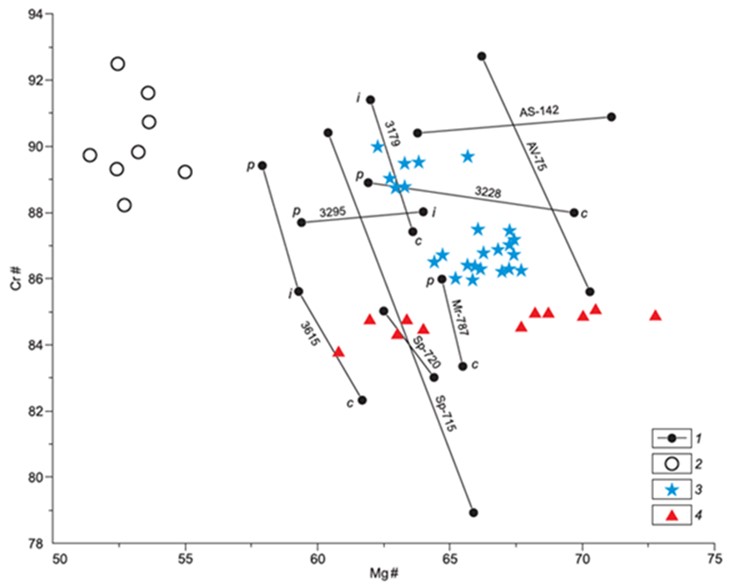

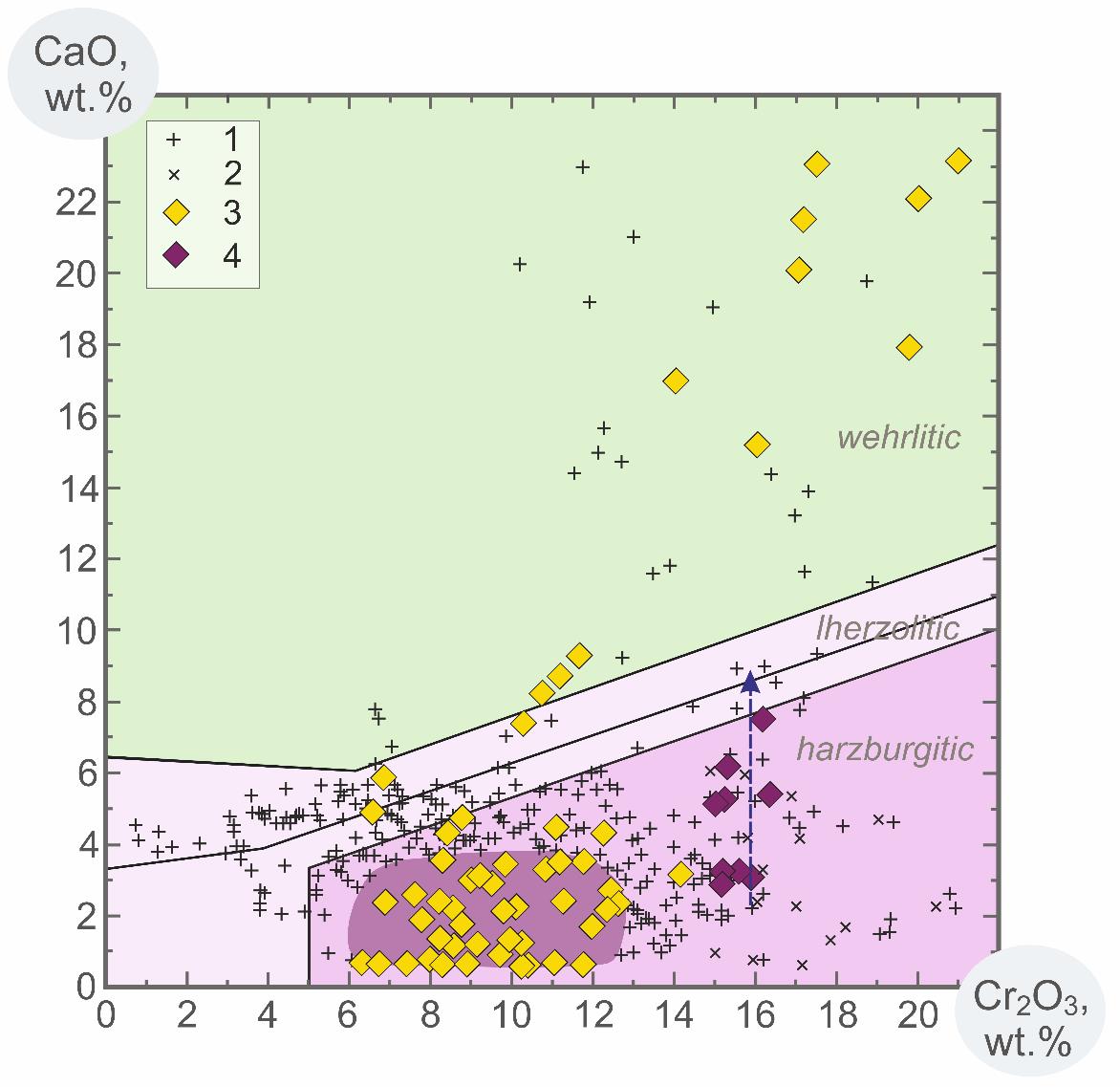

- Ashchepkov I.V., Babushkina S.A., Oleinikov O.B., Medvedev N.S., Yudin D.S. and Karmanov N.S. Unique Amphibole-Bearing Mantle Column Beneath the Leningrad Kimberlite Pipe, West Ukukit Field, NE Yakutia // Petroleum & Petrochemical Engineering Journal -Volume 7 – Issue 2. DOI: 10.23880/ppej-16000345

- Buslov M.M., Travin A.V., Bishaev Yu.A., Sklyarov E.V. TECTONOTHERMAL EVOLUTION OF THE ZAGAN METAMORPHIC CORE COMPLEX IN TRANSBAIKALIA AS A RESULT OF THE CRETACEOUS – PALEOCENE MONGOL-OKHOTSK POST-COLLISIONAL OROGEN DESTRUCTION // Geodynamics & Tectonophysics – 2023 – 14 (4) – 0708. DOI: 10.5800/GT-2023-14-4-0708

- Deev E., Dublyansky Y., Kokh S., Scholz D., Rusanov G., Sokol E., Khvorov P., Reutsky V., Panin A. Large Holocene paleoseismic events and synchronized travertine formation: a case study of the Kurai fault zone (Gorny Altai, Russia) // International Geology Review Volume 65, 2023 - Issue 15. DOI: 10.1080/00206814.2022.2145510

- Deev E.V., Kokh S.N., Dublyansky Y., Sokol E.V., Denis S., Rusanov G.G., Reutsky V.N. Travertines of the South-Eastern Gorny Altai (Russia): Implications for Paleoseismology and Paleoenvironmental Conditions // Minerals – 2023 – 13(2) – 259. DOI: 10.3390/min13020259

- Gaskov I.V., Borisenko A.S., Borisenko I.D., Izokh A.E., Ponomarchuk A.V. Chronology of Alkaline Magmatism and Gold Mineralization in the Central Aldan Ore District (Southern Yakutia) // Russian Geology and Geophysics – 2023 – 64 (2) – 175–191. DOI: 10.2113/RGG20214427

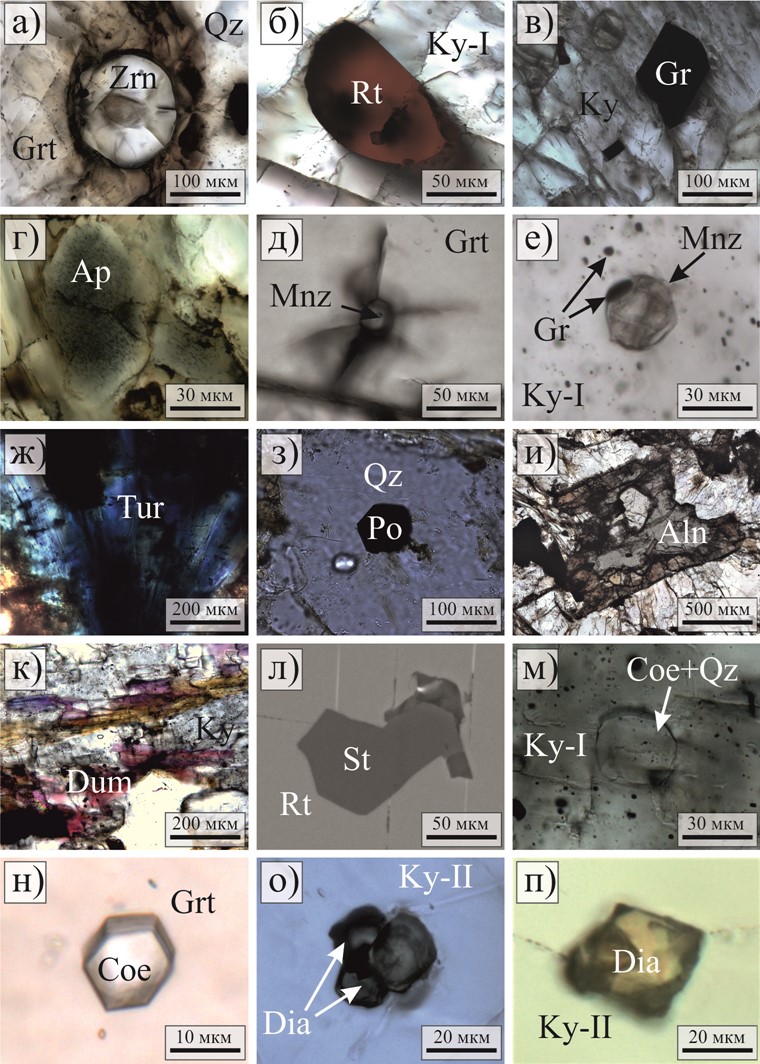

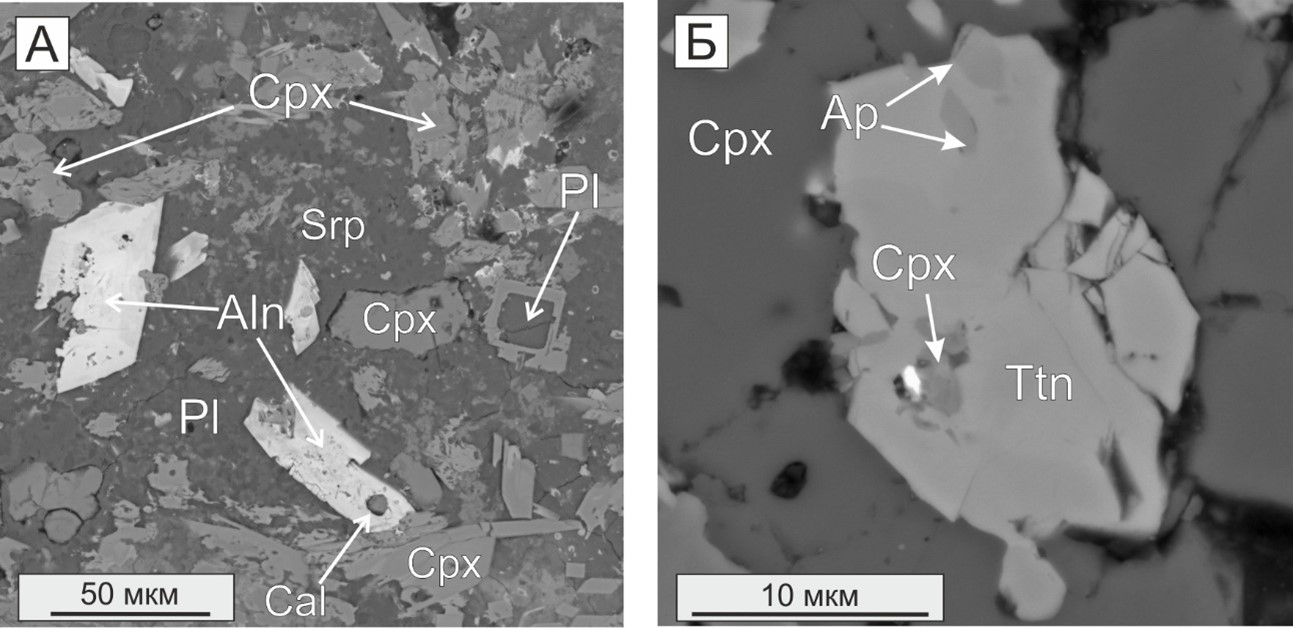

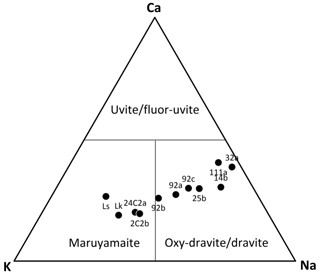

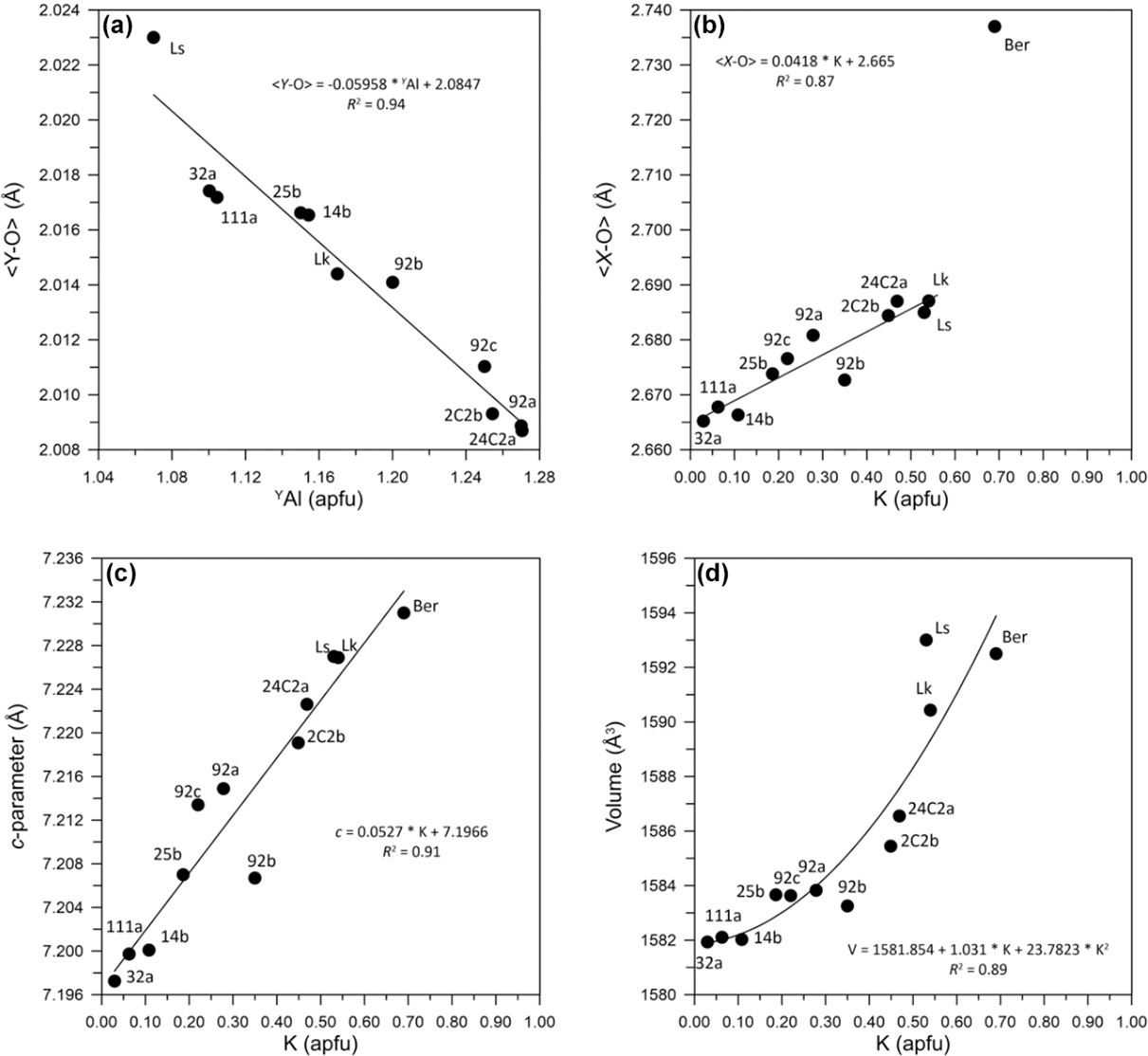

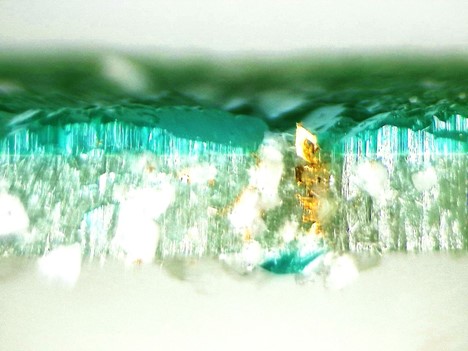

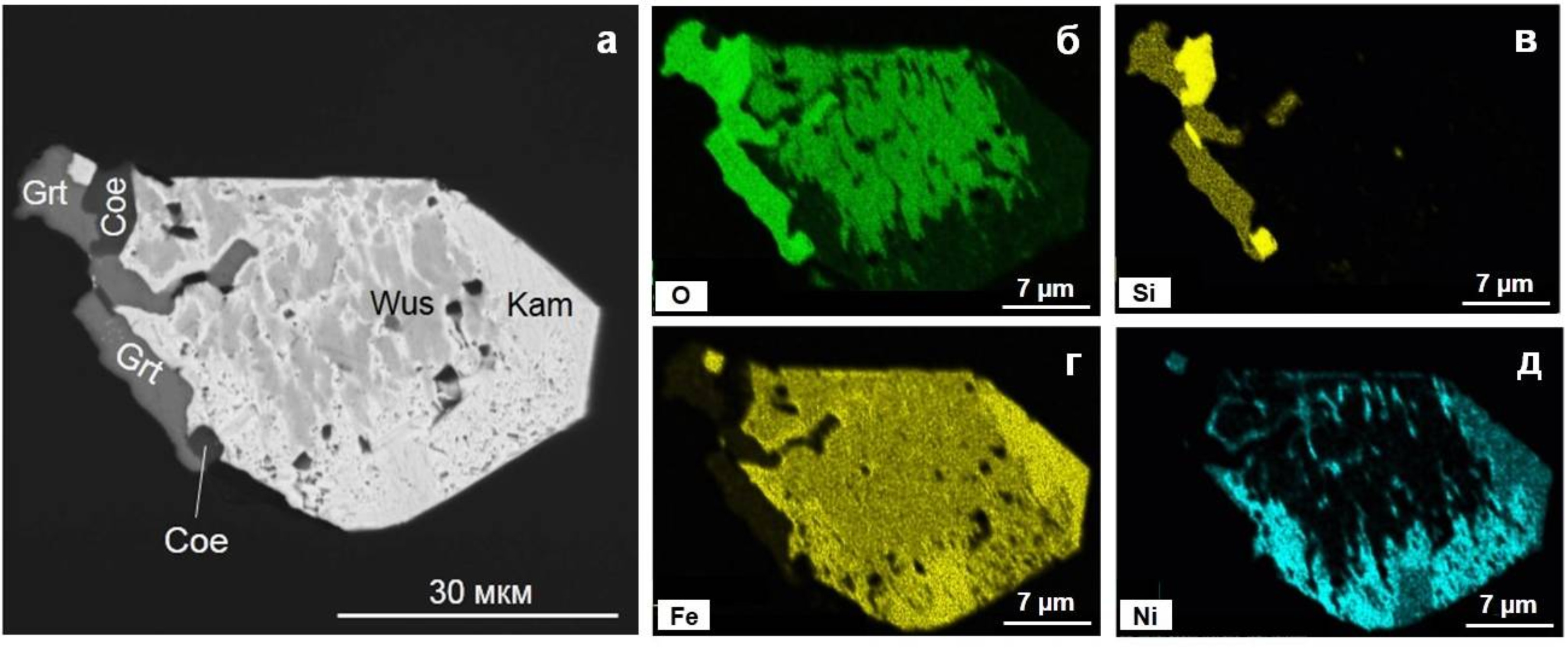

- Korsakov A.V., Yudin D.S., Musiyachenko K.A., Demin S.P. 40Ar/39Ar DATING OF MARUYAMAITE (K-DOMINANT TOURMALINE) FROM DIAMOND-BEARING METAMORPHIC ROCKS OF THE KOKCHETAV MASSIF // Geodynamics & Tectonophysics – 2023 – VOLUME 14 – ISSUE 3 – ARTICLE 0699. DOI: 10.5800/GT-2023-14-3-0699

- Kruk N.N., Gavryushkina O.A., Smirnov S.Z., Kruk E.A., Rudnev S.N., Semenova D.V. Formation of High-Silica Leucocratic Granitoids on the Late Devonian Peraluminous Series of the Russian Altai: Mineralogical, Geochemical, and Isotope Reconstructions // Minerals 2023, 13, 496. DOI: 10.3390/min13040496

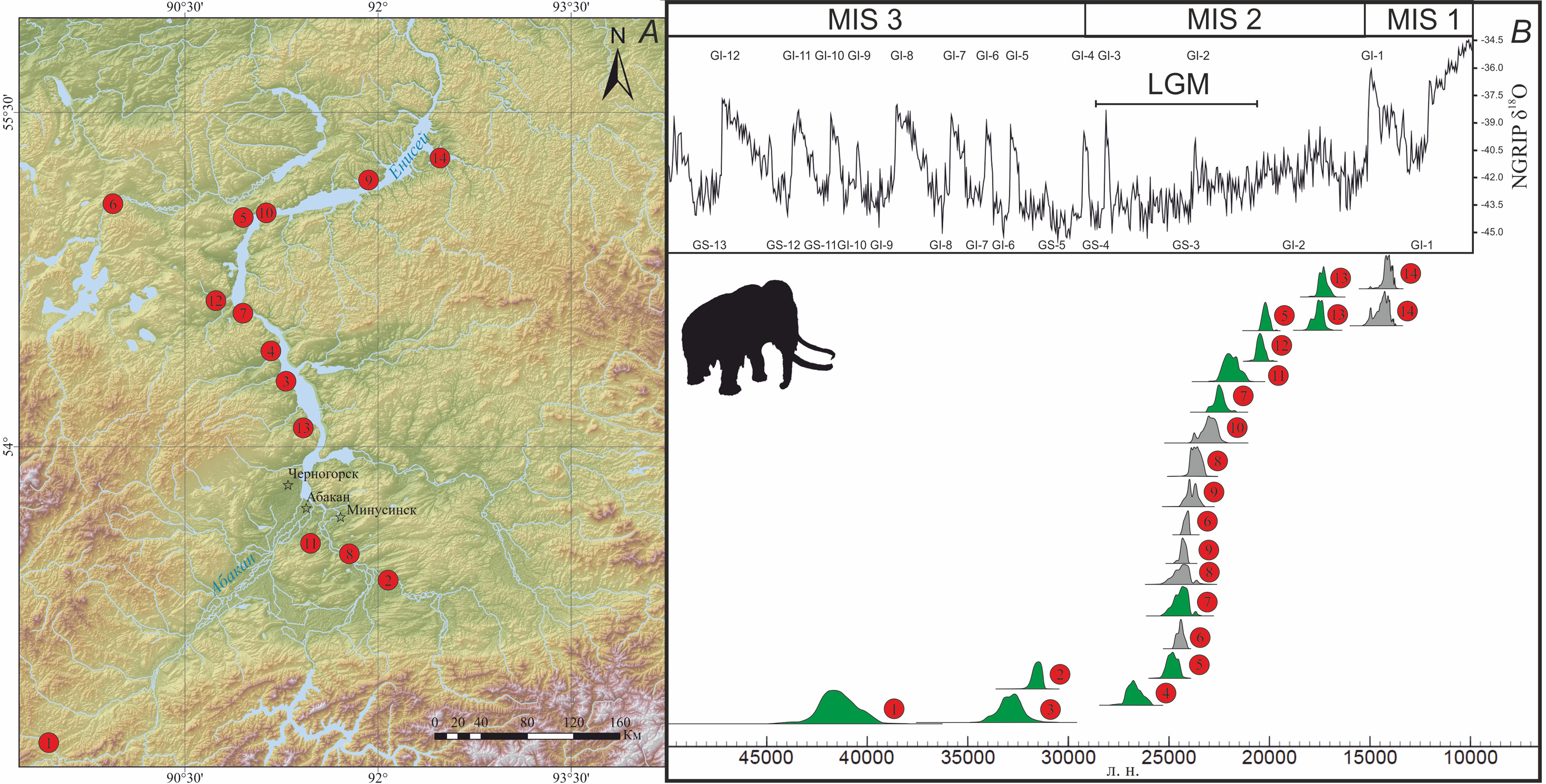

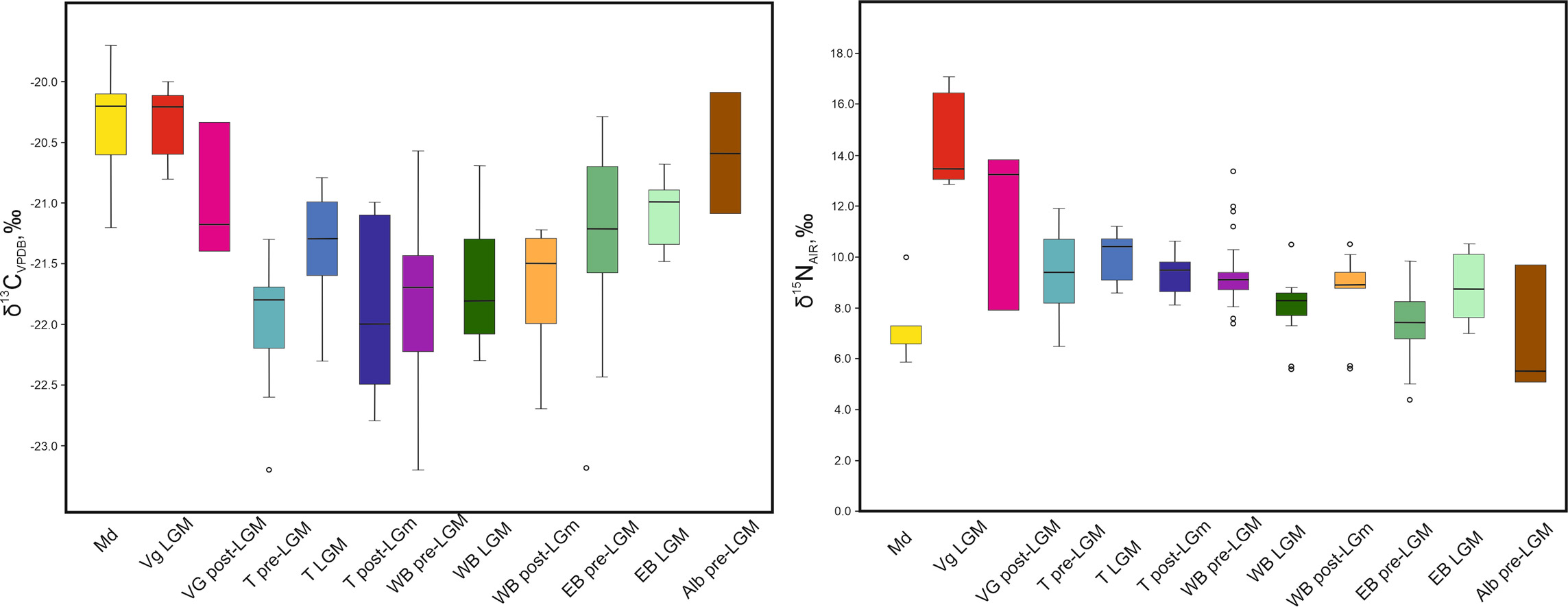

- Malikov D.G., Svyatko S.V., Pyryaev A.N. Paleoecology of the mammoth fauna of Southern Siberia during the last glacial period based on stable isotope data // Quaternary International – 2023 . DOI: 10.1016/j.quaint.2023.08.004

- Novikov D.A., Pyryaev A.N. STABLE ISOTOPES OF O, H AND C IN GROUND WATERS OF PETROLEUM DEPOSITS, NORTHERN REGIONS OF THE WEST SIBERIAN SEDIMENTARY BASIN // Geology and mineral resources of Siberia – 2023 . DOI: 10.20403/2078-0575-2023-2-23-32

- Palesskiy S.V., Nikolaeva I.V., Kozmenko O.A. Microwave Preparation of Geological Samples in UltraWAVE System for the Determination of Platinum Group Elements and Rhenium by Mass-Spectrometric Isotope Dilution // Geochemistry International, 2023, Vol. 61, No. 7, pp. 744–749.DOI: 10.1134/S0016702923070042

- Popov A.Yu., Shevko A.Ya., Sobolev E.S., Yadrenkin A.V., Nikitenko B.L., Travin A.V. Triassic Volcaniclastic and Igneous Rocks of the Pronchishchev Ridge (East Siberia, Arctic): Composition, Structure, Genesis, and Age // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–14. DOI: 10.2113/RGG20224501

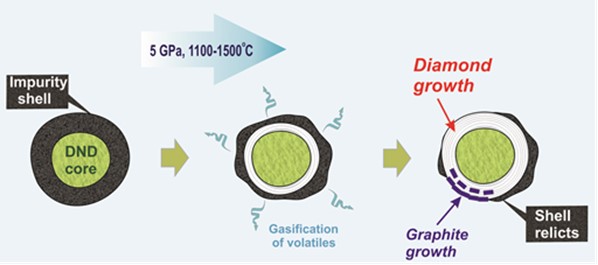

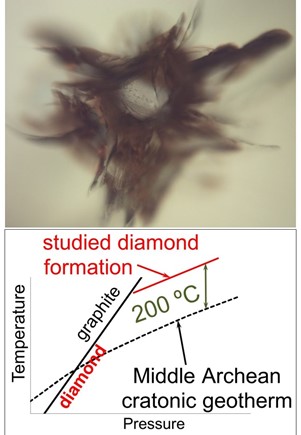

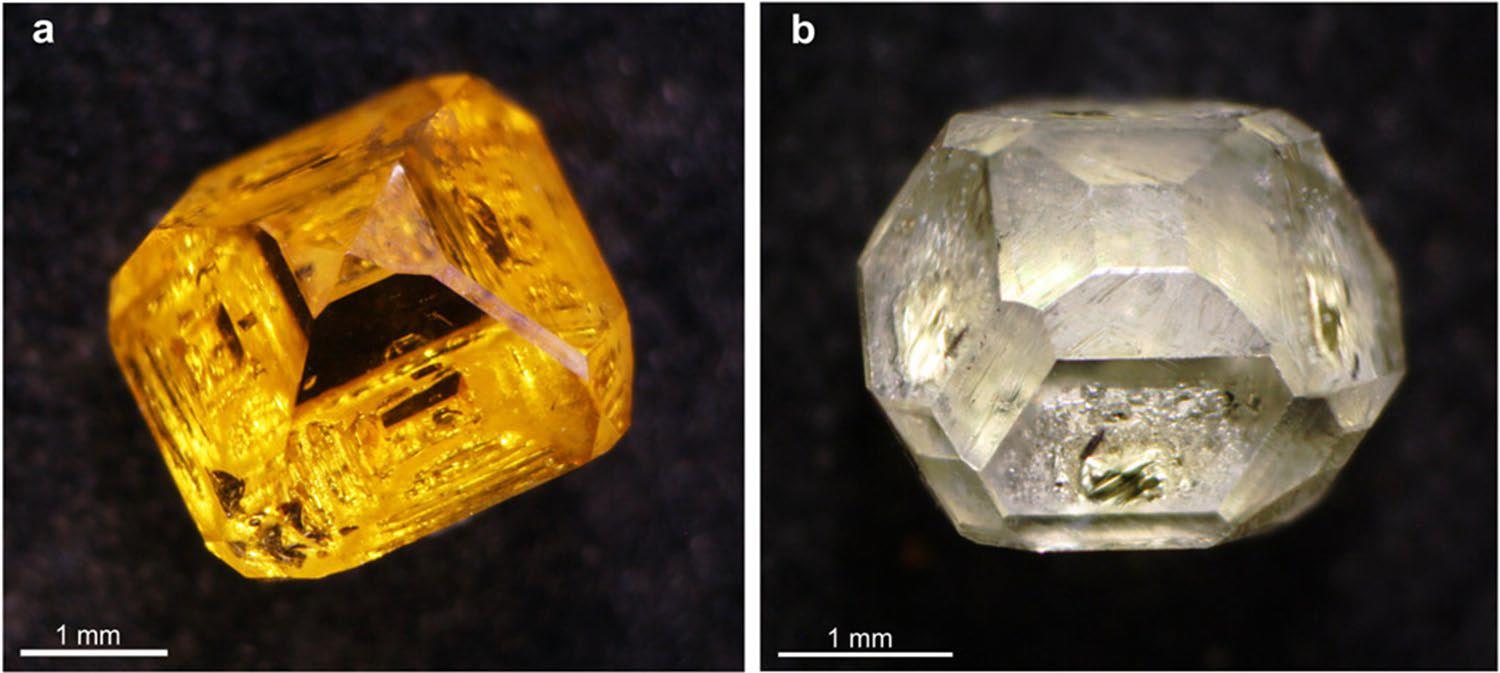

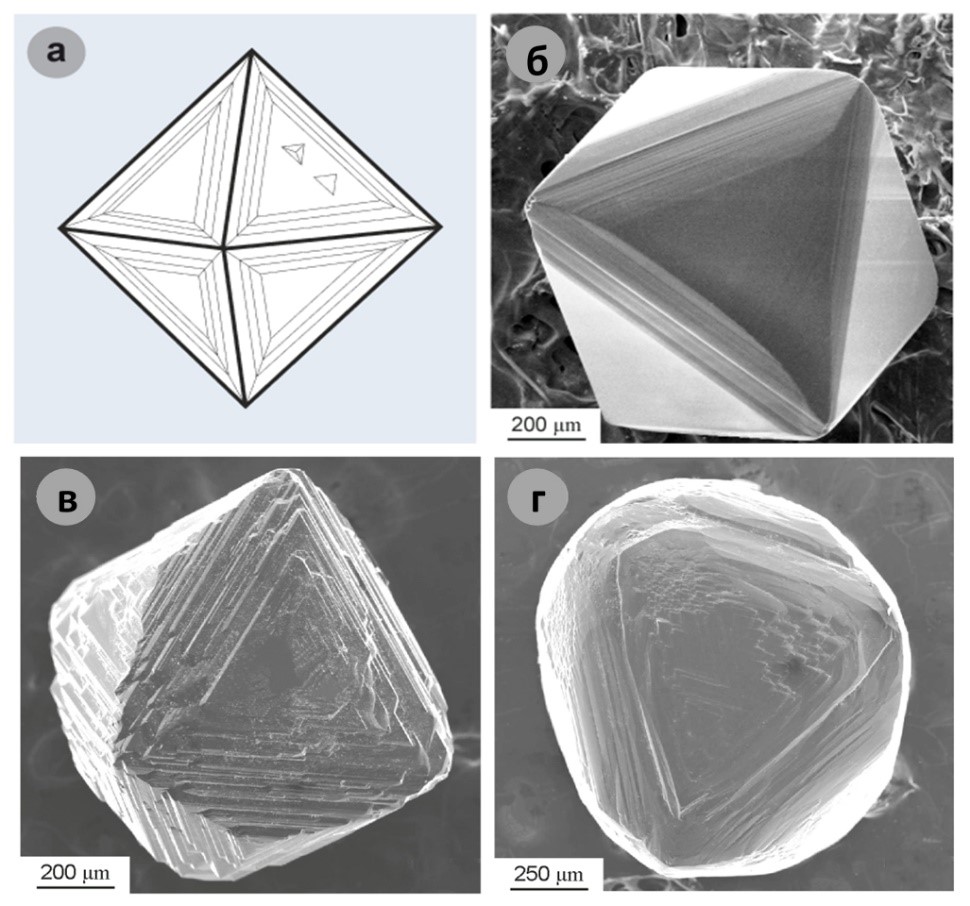

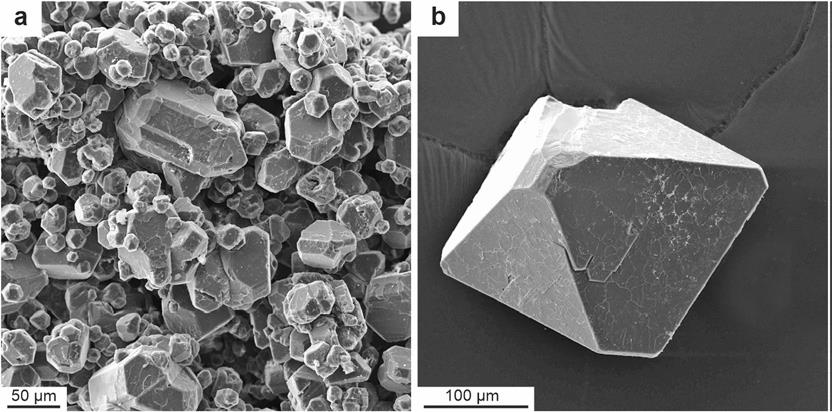

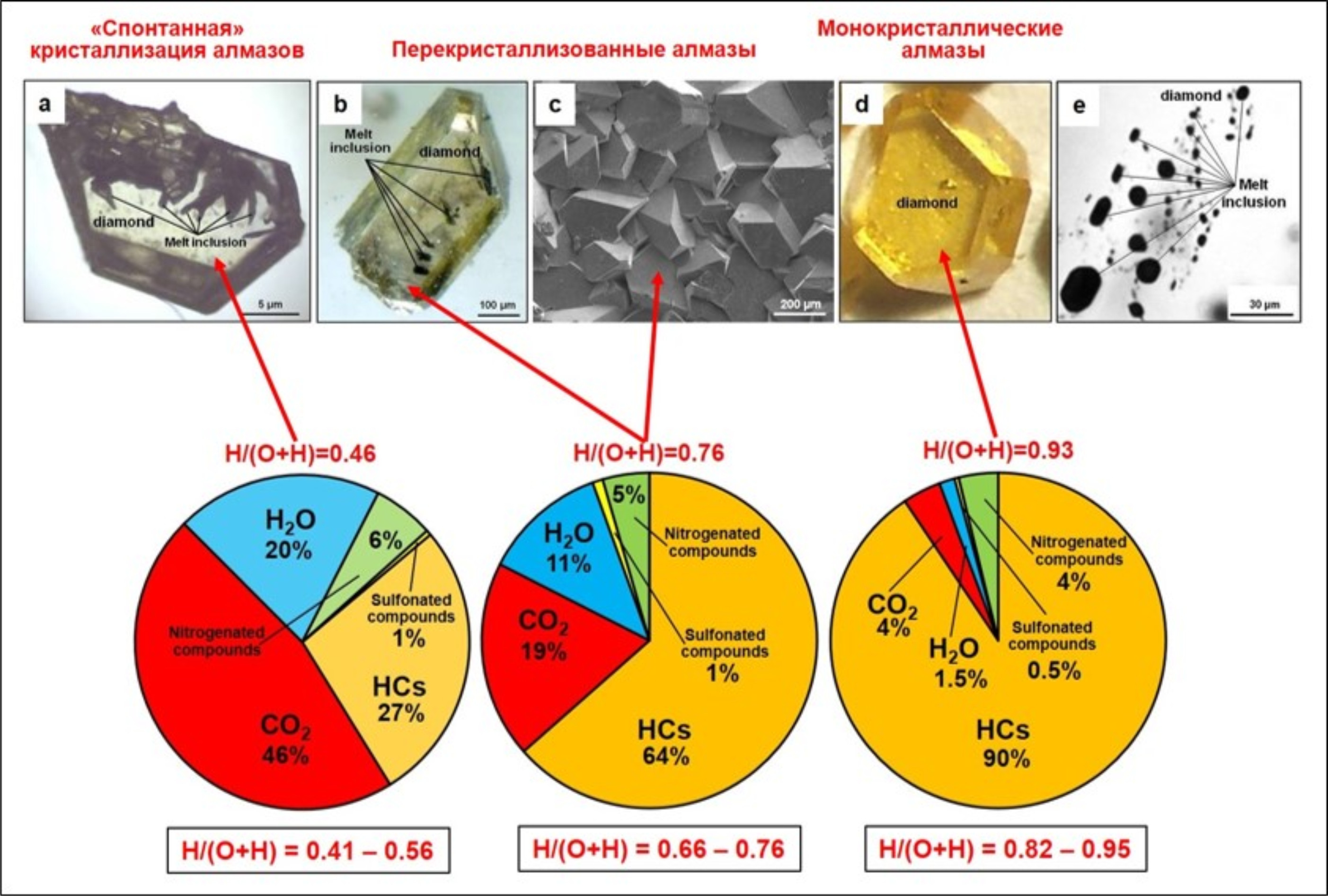

- Reutsky V.N., Borzdov Y.M. Effect of growth rate on diamond composition // Diamond and Related Materials – 2023 – Volume 135 – 109865. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.109865

- Reutsky V.N., Borzdov Yu.M., Bataleva Yu.V., Palyanov Yu.N. Carbon Isotope Fractionation during Metal–Carbonate Interaction at the Mantle Pressures and Temperatures // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–9. DOI: 10.2113/RGG20234561

- Rudnev S.N., Karmysheva I.V., Semenova D.V., Yakovlev V.A., Sugorakova A.M. Magmatic and Xenogenic Zircons from Granitoids of the Kaa-Khem Batholith as Age Markers of the Crust in the Junction Zone of the Tannu-Ola Island Arc and the Tuva–Mongolian Microcontinent (Eastern Tuva) // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–14. DOI: 10.2113/RGG20234527

- Sklyarov E.V., Kargopolov S.A., Lavrenchuk A.V., Pushkarev E.V., Semenova D.V. Geology, Petrology, and Mineralogy of Hornfels-like Rocks (Beerbachite) in the Early Paleozoic Olkhon Collisional Orogen (West Baikal Area, Russia) // Minerals – 2023 – 13 – 1370. DOI: 10.3390/min13111370

- Sobolev I.D., Novikova A.S., Vikentyev I.V., Sheshukov V.S., Dubensky A.S., Travin A.V., Varlamov D.A., Bortnikov N.S. Two Stages of Assembly of the Pangea Supercontinent in the Polar Urals: The First U/Pb (LA-ICP-MS) and 40Ar/39Ar Dating of the Yarkeu Complex // Doklady Rossiiskoi Akademii Nauk. Nauki o Zemle – 2023 - Vol. 508 – No. 2 - pp. 164–172. DOI: 10.1134/S1028334X22601663

- Sokol A.G., Koz’menko O.A., Kruk A.N., Nechepurenko S.F. Composition of the Fluid in Carbonate- and Chlorine-Bearing Pelite near the Second Critical Point: Results of Diamond Trap Experiments // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–13, 2023. DOI: 10.2113/RGG20234555

- Sorokin A.A., Zaika V.A., Kadashnikova A.Yu, Ponomarchuk A.V., Travin A.V., Ponomarchuk V.A., Buchko I.V. Mesozoic thermal events and related gold mineralization in the еastern Mongol-Okhotsk Orogenic Belt: constraints from regional geology and 40Ar/39Ar dating // International Geology Review – 2023 – 65:9 – 1476-1499. DOI: 10.1080/00206814.2022.2092781

- Zhmodik S M., Ponomarchuk V.A. Geochemical View on “Harmless” Depleted Uranium // Doklady Earth Sciences – 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23601670

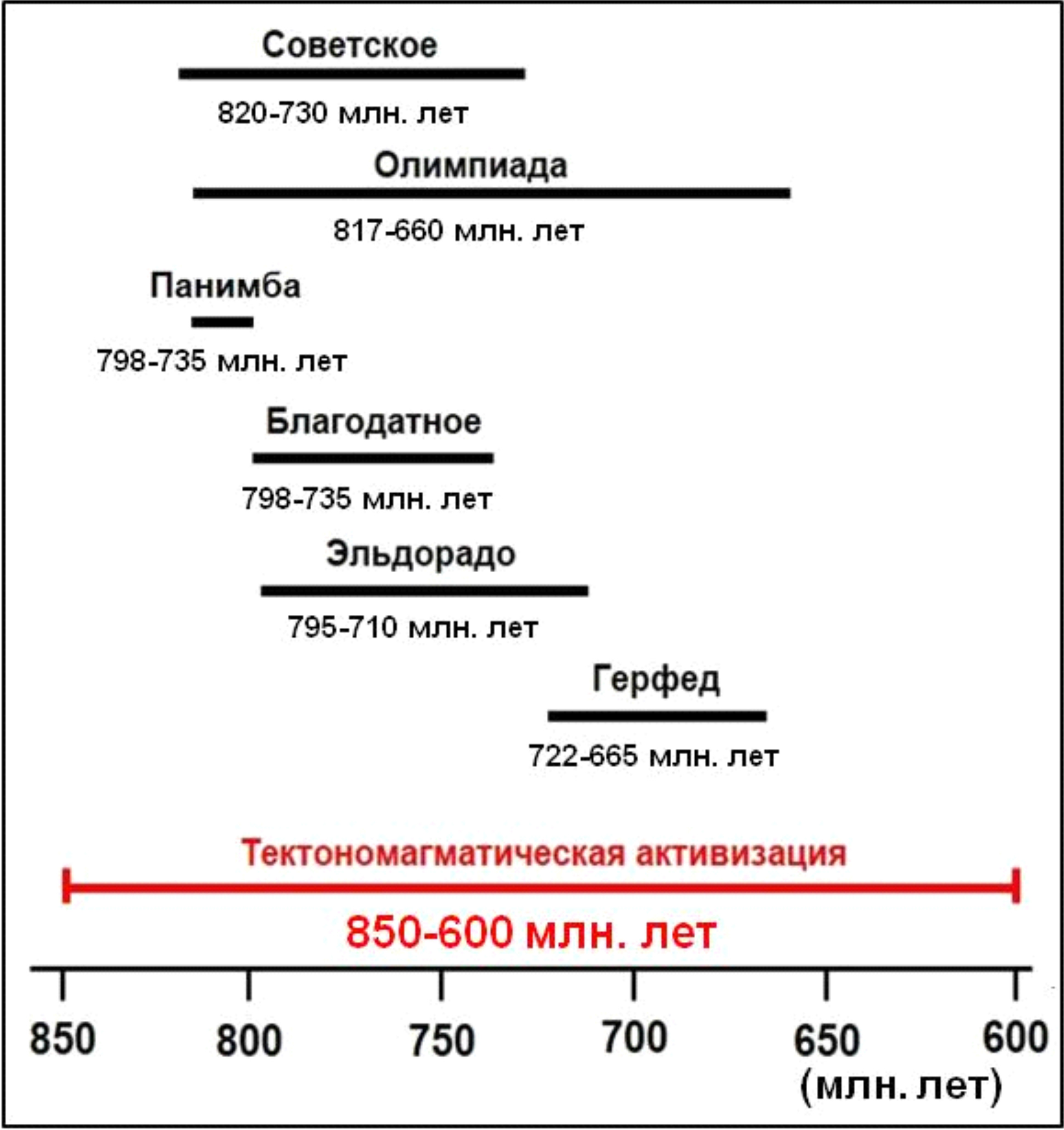

- Zhmodik S. M., Travin A. V., Lazareva E. A., Yudin D. S., Belyanin D. K., Tolstov A. V., Dobretsov N. N. The Paleozoic Stage of Formation of Alkaline Rocks of the Bogdo Massif, Arctic Siberia: Data of 40Ar/39Ar Dating // Doklady Earth Sciences – 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23602705

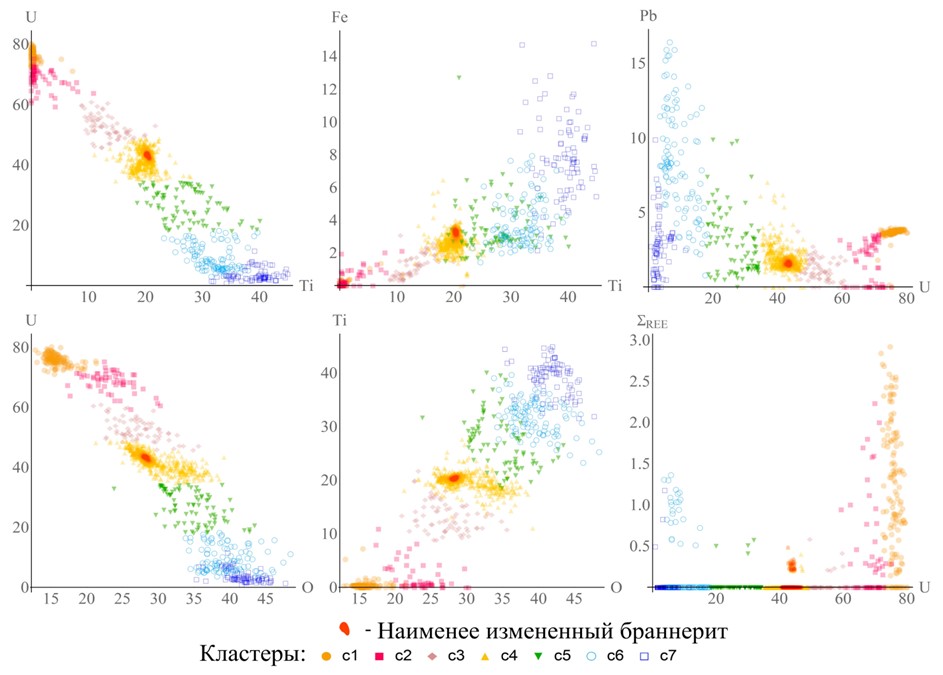

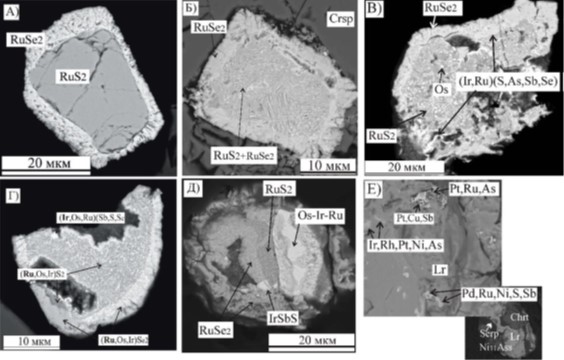

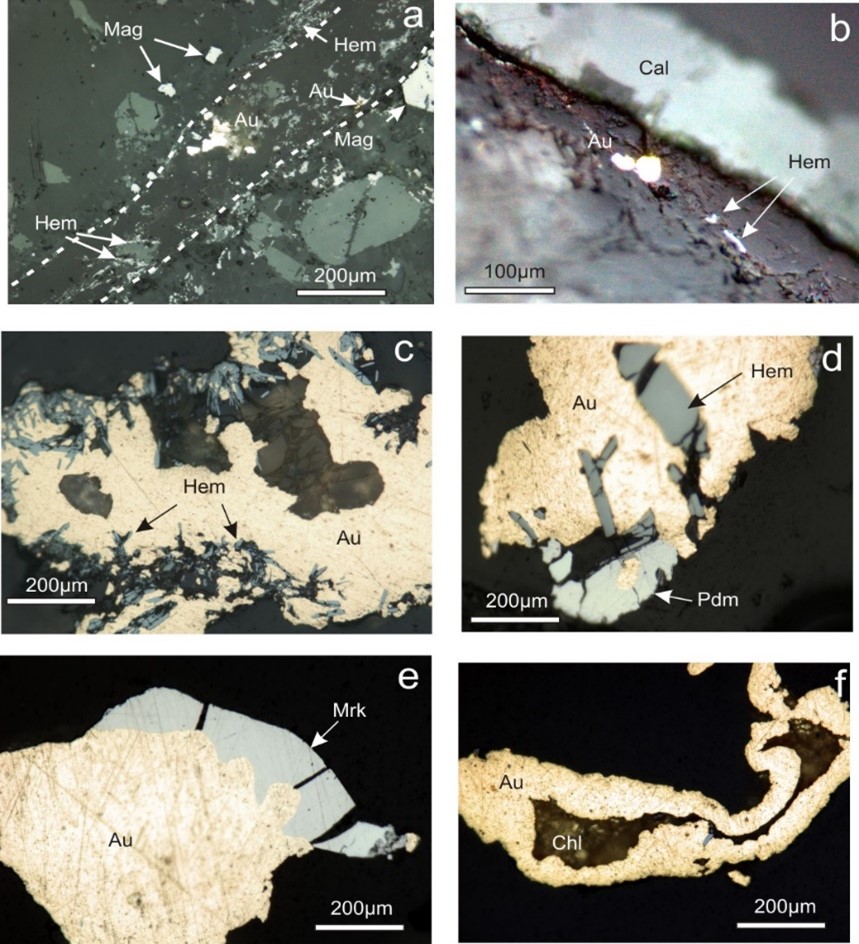

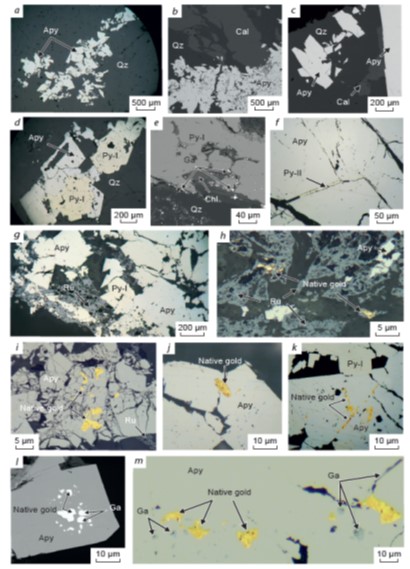

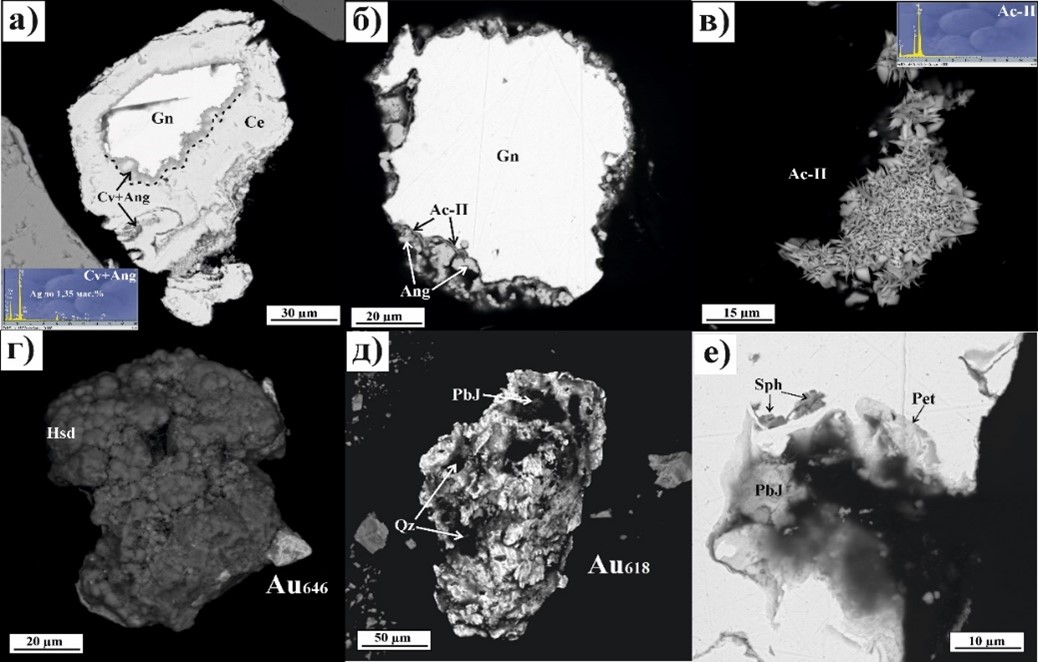

- Zhmodik S.M., Airiyants E.V., Belyanin D.K., Damdinov B.B., Karmanov N.S., Kiseleva O.N., Kozlov A.V., Mironov A.A., Moroz T.N., Ponomarchuk V.A. Native Gold and Unique Gold–Brannerite Nuggets from the Placer of the Kamenny Stream, Ozerninsky Ore Cluster (Western Transbakalia, Russia) and Possible Sources // Minerals 2023, 13, 1149. DOI: 10.3390/min13091149

- Будяк А.Е., Чугаев А.В., Тарасова Ю.И., Горячев Н.А., Блинов А.В., Абрамова В.Д., Рассохина И.В., Реутский В.Н., Игнатьев А.В., Веливецкая Т.А., Ванин В.А. ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГАХАН «СУХОЛОЖСКОГО» ТИПА (БАЙКАЛО-ПАТОМСКОЕ НАГОРЬЕ) // Геология и геофизика – 2023. DOI: 10.15372/GiG2023132

- Бурлаков Е.В., Иванов К.С., Берзин С.В., Травин А.В., Ханин Д.А. (2023) Возраст и условия формирования хрусталеносных месторождений Приполярного Урала. Литосфера, 23(6), 982-1005. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-6-982-1005

- Гаврюшкина О. А., Соколова Е. Н., Смирнов С. З., Крук Н. Н., Пономарчук А. В., Томас В. Г. ЭВОЛЮЦИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ Li–F ГРАНИТНЫХ МАГМ В ОЧАГАХ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЛОВО-ВОЛЬФРАМОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИГРИНОГО И ЗАБЫТОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ, ПРИМОРЬЕ) // ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2023, том 65, № 6, с. 509–527. DOI: 10.31857/S0016777023060047

- Дзюба О.С., Шурыгин Б.Н., Изох О.П., Кузнецов А.Б., Косенко И.Н. ИЗОТОПЫ C, O и Sr В РОСТРАХ БЕЛЕМНИТОВ ИЗ БАЙОСА–БАТА АРКТИЧЕСКОЙ СИБИРИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ // Геология и геофизика – 2023. DOI: 10.15372/GIG2023138

- Кардашевская В.Н., Анисимова Г.С., Баданина Е.В., Саватенков В.М., Травин А.В. АЛГОМИНСКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ УЗЕЛ (Алдано-Становой щит): МИНЕРАЛОГИЯ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА И ВОЗРАСТ ОРУДЕНЕНИЯ // Геология и геофизика, 2023. DOI: 10.15372/GiG2023175

- Карпов А.В., Гаськова О.Л., Владимиров А.Г., Анникова И.Ю., Мороз Е.Н. Геохимическая модель накопления урана в русле реки Семизбай (Северо-Казахстанская урановорудная провинция) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 1. – С.165-176. DOI: 10.18799/24131830/2023/1/3779

- Маликовa Д.Г., Святко С.В., Пыряев А.Н., Колобова К.А., Овчинников И.Ю., Маликова Е.Л. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ИЗОТОПНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТАТКОВ МАМОНТА MAMMUTHUS PRIMIGENIUS (PROBOSCIDEA, ELEPHANTIDAE) В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ЮЖНАЯ CИБИРЬ) // ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 2023 – том 102 - № 8 - с. 924–938. DOI: 10.31857/S004451342308007X

- Николаева И.В., Палесский С.В. Применение микроволновых систем MARS-5 и UltraWAVE для разложения силикатных пород с последующим МС-ИСП анализом. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2023;89(4):5-15. DOI: 10.26896/1028-6861-2023-89-4-5-15

- Орехов А.А., Крук Н.Н., Гаврюшкина О.А., Крук Е.А., Федосеев Д.Г., Пономарчук А.В. ГАББРОИДЫ И МОНЦОНИТОИДЫ ТИГРИНОГО РУДНОГО УЗЛА (СИХОТЭ-АЛИНЬ): СОСТАВ, ВОЗРАСТ, ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ И СВЯЗЬ С ОРУДЕНЕНИЕМ // ТИХООКЕАНСКАЯ ГЕОЛОГИЯ – 2023 - том 42 - № 5 - с. 43–56. DOI: 10.30911/0207-4028-2023-42-5-43-56

- Перетяжко И.С., Савина Е.А., Пуляева И.А., Юдин Д.С. Внутриплитный вулканизм гайота Альба: геодинамические модели формирования Магеллановых гор в Тихом океане на протяжении 100 млн лет // Геология и геофизика – 2023 – т. 64 – № 1 – с. 3—33. DOI: 10.15372/GiG2021179

- Руднев С.Н., Туркина О.М., Семенова Д.В., Серов П.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ РАСПЛАВОВ РАННЕНЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ГРАНИТОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ // Геология и геофизика – 2023 –т. 64 –№ 2 – с. 163–179. DOI: 10.15372/GiG2021109

- Рябов В.В., Пономарчук В.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОЛОГИИ КУРЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАФИТА В КРОВЛЕ ТРАППОВОЙ ИНТРУЗИИ ПЕРВОГО ПОРОГА (Сибирская платформа) // Геология и геофизика, 2023, т. 64, № 7, с. 955–971. DOI: 10.15372/GiG2022155

- Смирнов В.Н., Иванов К.С., Травин А.В., Захаров А.В., Ерохин Ю.В. (2022) 40Ar-39Ar датирование пегматитов Мурзинско-Адуйского района (Средний Урал): результаты и их геологическая интерпретация. Литосфера, 22(5), 612-623. DOI: 10.24930/1681-9004-2022-22-5-612-623

- Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Пыряев А.Н., Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Сереткин Ю.В., Пеков И.В., Некипелова А.В., Хворов П.В. СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ИЗОХИМИЧЕСКОГО КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КОЧУМДЕКСКОГО ОРЕОЛА, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) // Геология и геофизика, DOI: 10.15372/GIG2023167. DOI: 10.15372/GIG2023167

- Соловьев С. Г., Кряжев С. Г., Семенова Д. В., Калинин Ю. А., Бортников Н. С. ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МАГМАТОГЕННО-РУДНОЙ СИСТЕМЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА МУРУНТАУ (ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН, ТЯНЬ-ШАНЬ): СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗОТОПНОГО U–Pb-ВОЗРАСТА ЦИРКОНА (МЕТОД LA-ICP-MS) ИЗ ГРАНИТОИДОВ САРДАРИНСКОГО (САРЫКТИНСКОГО) ПЛУТОНА // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2023, том 512, № 1, с. 29–38. DOI: 10.31857/S2686739723600972

- Соловьев С.Г., Кряжев С.Г., Семенова Д.В., Калинин Ю.А., Бортников Н.С. ДВА ЭТАПА РУДООБРАЗОВАНИЯ В W-Au МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОМ ПОЯСЕ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ: ДАННЫЕ ИЗОТОПНОГО U–Pb-ДАТИРОВАНИЯ ЦИРКОНА (МЕТОД LA-ICP-MS) ИЗ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД W-Au МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИЛАУ (ТАДЖИКИСТАН) // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ – 2023 – том 512 -№ 2 – с. 190–198. DOI: 10.31857/S2686739723600984

- Травин А. В., Буслов М. М., Бишаев Ю. А., Цыганков А. А. ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ АНГАРО-ВИТИМСКОГО ГРАНИТОИДНОГО БАТОЛИТА КАК ЛЕТОПИСЬ ЭВОЛЮЦИИ МОНГОЛО-ОХОТСКОГО ОРОГЕНА // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2023, том 508, № 2, с. 211–215. DOI: 10.31857/S2686739722602447

- Травин А.В., Буслов М.М., Бишаев Ю.А., Цыганков А.А., Михеев Е.И. ТЕКТОНО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ – КАЙНОЗОЕ: ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ АНГАРО-ВИТИМСКОГО ГРАНИТОИДНОГО БАТОЛИТА // Геология и геофизика – 2023 . DOI: 10.2113/RGG20234577

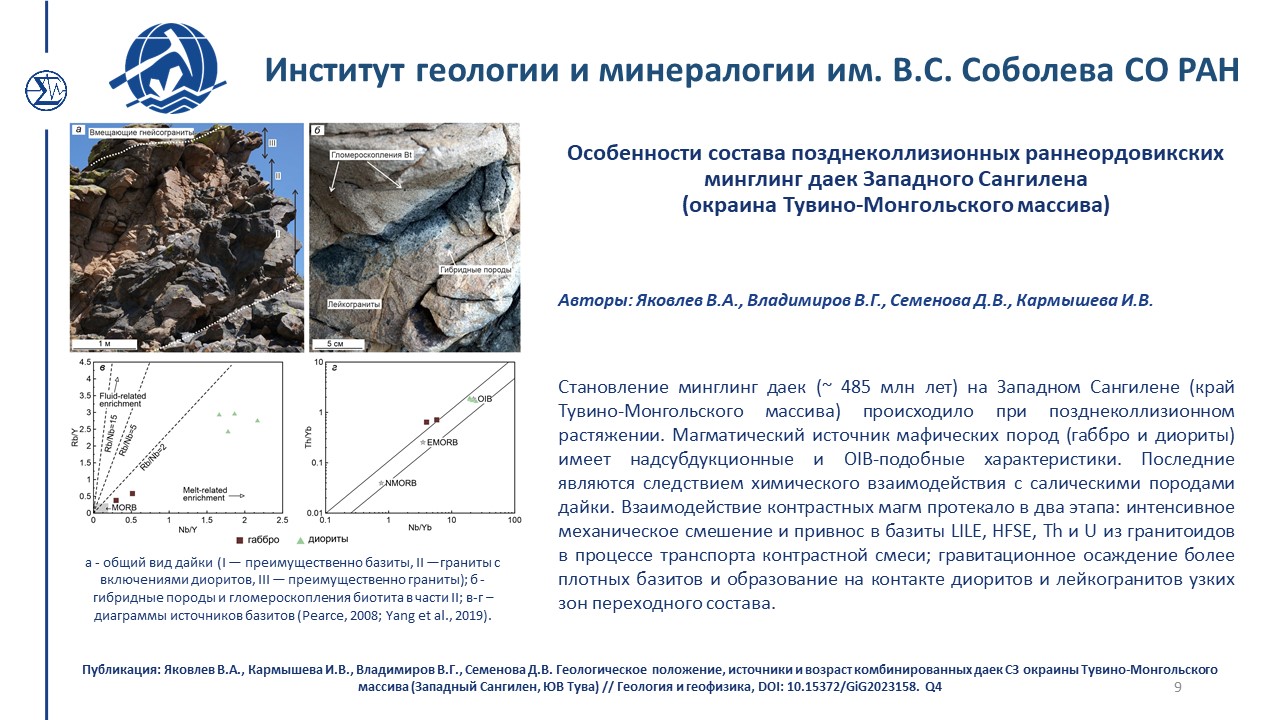

- Яковлев В.А., Кармышева И.В., Владимиров В.Г., Семенова Д.В. Геологическое положение, источники и возраст Комбинированных даек СЗ окраины Тувино-монгольского массива (Западный Сангилен, ЮВ Тува) // Геология и геофизика – 2023. DOI: 10.15372/GiG2023158

2024 год

- Ashchepkov I.V., Ntaflos T., Medvedev, N.S., Vladykin, N.V., Logvinova A.M., Yudin D.S., Downes H., Makovchuk I.V., Salikhov R.F. Mantle Xenoliths from Komsomolskaya Kimberlite Pipe, Yakutia: Multistage Metasomatism // Geosystems and Geoenvironment 2024, 3 (3), 100272, DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100272

- Budyak A.E., Chugaev A.V., Tarasova Yu.I., Goryachev N.A., Blinov A.V., Abramova V.D., Rassokhina I.V., Reutskiy V.N., Ignatiev A.V., Velivetskaya T.A., Vanin V.A.; Geological, Mineralogical, and Geochemical Features of the Ugakhan Gold Ore Deposit of the Sukhoi Log Type (Baikal–Patom Belt) // Russ. Geol. Geophys. 2024; 65 (3): 404–424. DOI: 10.2113/RGG20234606

- Buslov M.M., Kulikova A.V., Sklyarov E.V., Travin A.V. Mеsozoic Tectonothermal Evolution of the Zagan Metamorphic Core Complex in Western Transbaikalia: 40Ar/39Ar and FTA Dating // Lithosphere (2023) 2023 (Special 14): lithosphere_2023_306. DOI: 10.2113/2023/lithosphere_2023_306

- Chugaev A.V., Anikina E.Yu., Bortnikov N.S., Aristov V.V., Travin A.V., Bondar D.B., Rassokhin I.V., Oleynikova T.I. A Mantle–Plume Model for the Formation of the Zun-Kholba Orogenic Gold Deposit (Eastern Sayan, Russia): Mineralogical Results, Rb–Sr and 40Ar–39Ar Geochronological and Pb–Pb Isotope Studies // Geology of Ore Deposits, Volume 66, pages 276–303, (2024)

- Damdinova L.B. , Damdinov B.B., Vikentyev I.V., Reutsky V.N. Conditions of Recrystallization of Ores of the Ozernoe Polymetallic Deposit (Western Transbaikalia, Russia)// Geology of Ore Deposits, Volume 66, pages 178–190, (2024), DOI: 10.1134/S107570152306003X

- Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Malyutina A.V., Semenova D.V, Radomskaya T.A., Kruk M.N., Prokopyev I.R., Starikova A.E., Rampilov M.O., 2024. Geochronology of Alkaline Rocks from the Burpala Massif (Northern Pribaikalye): New U-Pb Data // Geodynamics & Tectonophysics 15 (1), 0741. DOI: 10.5800/GT-2024-15-1-0741

- Kardashevskaia V.N., Anisimova G.S., Badanina E.V., Savatenkov V.M., Travin A.V. Algama Gold Ore Cluster (Aldan–Stanovoi Shield): Mineralogy, Formation Conditions, Sources of Ore Matter, and Age of Mineralization // Russ. Geol. Geophys. 2024;; 65 (3): 425–444

- Kotler P.D., Khromykh S.V., Zakharova A.V., Semenova D.V., Kulikova A.V., Badretdinov A.G., Mikheev E.I., Volosov A.S. Model of the Formation of Monzogabbrodiorite–Syenite–Granitoid Intrusions by the Example of the Akzhailau Massif (Eastern Kazakhstan) // Petrology, 2024, Vol. 32, No. 2, pp. 179–200. DOI: 10.1134/S086959112402005X

- Kozlov E.N., Fomina E.N., Reutsky V.N., Sidorov M.Yu. Sulfur Isotopic Composition of Sulfides and Sulfates from Rocks of Carbonatite Complexes of the Devonian Kola Alkaline Province//Geochemistry International, Volume 62, pages 561–573, (2024), DOI: 10.1134/S0016702924700253

- Kruk N.N., Shokalsky S.P., Kruk E.A., Gavryushkina O.A., Sokolova E.N., Rudnev S.N., Naryzhnova A.V., Smirnov S.Z., Semenova D.V., Karpov A.V. Petrology of Granitoids of the Mayorka Massif (Gorny Altay): Contribution to the Problem of High-Silica Magma Formation//Russian Geology and Geophysics 65(2). DOI:10.2113/RGG20244713

- Kuibida M.L., Kruk N.N., Vikentiev I.V., Murzin O.V., Murzina N.M., Yakovlev V.A., Shelepov Ya Yu, Chugaev A.V., Mizernaya M.A., Shelepaev R.A., Kotler P.D., Mikheev E.I., Nikolaeva I.V., Palesskiy S.V., Semenova D.V., Soloshenko N.G., Pyatkova A.P., Karmanov G.F. Givetian-Frasnian rift-related volcanism of the Shipunikha Depression, NW Rudny Altai, Central Asia: Tectono-magmatic significance and new constraints on whole-rock geochemistry, Nd-isotopic data and Usingle bondPb ages//Lithos, Volumes 490–491, 15 December 2024, 107849. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107849

- Ledneva G.V., Travin A.V., Sychev S.N., Bazylev B.A., Rogov A.V., S.D. Sokolova, 40Ar/39Ar Age of Phengite from Sandstone of the Ophiolite-Derived Clastic Sequence of the Basin of the Rassokha River, Collision Belt of the Chersky Range // Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 515, Part 1, pp. 441–448

- Malikov D.G., Svyatko S.V., Pyrayev A.N., Kolobova K.A., Ovchinnikov I.Yu., Malikova E.L. New Data on the Distribution and Isotopic Characteristics of Mammoth Mammuthus primigenius (Proboscidea, Elephantidae) Remains in the Late Pleistocene in the Minusinsk Depression (South Siberia) // Biology Bulletin, 2024, Vol. 51, No. 7, pp. 2256–2269. DOI: 10.1134/S1062359024700717

- Nikolaeva I. V., Palesskiy S. V., Shaibalova A.S. Application of ICP-MS for Clarification of the Elemental Composition of Geological Reference Materials and Certification of Candidate Reference Materials // Geochemistry International, 2024, Vol. 62, No. 11, pp. 1219–1226. DOI: 10.1134/S0016702924700691

- Nikolaeva I.V., Palesskiy S.V. Application of MARS-5 and UltraWAVE Microwave Systems to the Digestion of Silicate Rocks Followed by ICP-MS Analysis // Inorganic Materials, 2024. DOI: 10.1134/S0020168524700031

- Novikov D.A., Pyryaev A.N., Sukhorukov V.P., Maksimova A.A., Derkachev A.S., Sukhorukova A.F., Dultsev F.F., Chernykh A.V., Khvashchevskaya A.A., Medeshova N.A. Role of the Water–Rock System in the Formation of the Composition of Radon Water of the Tulinskoe Field (Novosibirsk)//Russian Geology and Geophysics, Vol. 65, No. 12, pp. 1503–1518, 2024. DOI:10.2113/RGG20244716

- Ponomarchuk V.A., Lazareva E.V., Zhmodik S.M., Travin A.V.,Tolstov A.V. RELATION BETWEEN δ13С, δ18О AND REE CONTENT IN CARBONATITES OF THE TOMTOR COMPLEX, SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA) // Geodynamics & Tectonophysics 15(5):0785, 2024. DOI: 10.5800/GT-2024-15-5-0785

- Prokopyev I.R., Doroshkevich A.G., Varchenko M.D., Semenova D.V., Izbrodin I.A., Kruk M.N. MINERALOGY AND ZIRCON AGE OF CARBONATITES OF THE SREDNYAYA ZIMA COMPLEX (EASTERN SAYAN) // Geodynamics & Tectonophysics, Vol 15, No 2 (2024), 0749. DOI: 10.5800/GT-2024-15-2-0749

- Pyryaev A.N., Novikov D.A., Petrozhitskiy A.V., Kuleshov D.V. Radiocarbon dating of the natural groundwater in the Ob-Zaisan folded region (Russia) // Groundwater for Sustainable Development, Volume 27, 101335, 2024. DOI: 10.1016/j.gsd.2024.101335

- Rudnev S.N., Babin G.A., Semenova D.V., Travin A.V. Evolution of Intrusive Magmatism in West Sayan // Russian Geology and Geophysics. – 2024. DOI 10.2113/rgg20244704.

- Ryazantsev A.V., Levkova B.D., Travin A.V., Ectasian 40Ar/39Ar Age of Phlogopite from Apopicritic Metasomatites in the Structure of the Bashkirian Meganticlinorium, South Urals // Doklady Earth Sciences, 2024.

- Semenova D.V., Vladimirov V.G., Karmysheva I.V., Yakovlev V.A., 2024. The Age of Early Collisional Granitoids of Western Sangilen (SE Tuva): Implications for Estimating the Duration of Orogeny at the Margin of the Tuva-Mongolian Massif // Geodynamics & Tectonophysics 15 (4), 0767. DOI: 10.5800/GT-2024-15-4-0767

- Sergey V.K., Olga A.K., Nickolay N.K., Ekaterina N.S., Pavel D.K., Sergey Z.S., Tatiana A.O., Dina V.S., Anna V.N., Alexey S.V., Oxana N.K., Olga V.A., Marina A.M., Xeniya Y.L., Saltanat S.A., Ainel Y.B., Zhanar Z.К., Arseniy D.S. Petrogenesis of A-type leucocratic granite magmas: An example from Delbegetei massif, Eastern Kazakhstan // Lithos, Volumes 482–483, 2024, 107696. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107696

- Skoblenko A.V., Degtyarev K.E., Travin A.V., Batanova V.G., Skuzovatov S.Yu., Kanygina N.A., Tretyakov A.A., Larionov A.N., Ryazantsev K.M., Two episodes of Early Palaeozoic high-pressure metamorphism in North Balkhash ophiolite zone (Central Kazakhstan, western Central Asian Orogenic Belt): Evidence for tectonic evolution of Junggar – Balkhash Ocean // Lithos,Volumes 482–483, 2024, 107672. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107672

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Potassic Intrusions of the Eastern Part of the Nikolaev Line and Associated W–Mo–Cu–Au Mineralization: First Isotopic U–Pb Zircon Data (LA-ICP-MS Method) for Rocks from the Adyrtor Intrusions (Middle Tien Shan, Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences Volume 517, pages 1288–1296, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24602013

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Potassic Intrusions of the Eastern Part of the Nikolaev Line and Associated W–Mo–Cu–Au Mineralization: First Isotopic U–Pb Zircon Data (LA-ICP-MS Method) for Rocks from the Adyrtor Intrusions (Middle Tien Shan, Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences Volume 517, pages 1288–1296, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24602311

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Post-collisional W‒Mo‒Cu‒Au Mineralization in the Middle Tien Shan: First Data on U–Pb Isotope Dating (LA-ICP-MS) of Zircon from Intrusive Rocks of the Kensu Pluton (Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences, Volume 518, pages 1647–1658, (2024)

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S., Late Paleozoic potassic igneous rocks of the Kensu and Dzholkolot plutons in the eastern Kyrgyz Tien Shan: Petrology, geochemistry, U-Pb zircon geochronology, and related skarn-porphyry W-Mo-Cu-Au mineralization // Gondwana Research, Volume 133, 2024, Pages 239-266. DOI: 10.1016/j.gr.2024.06.003. DOI: 10.1016/j.gr.2024.06.003

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. Isotopic U–Pb Age of Zircon (LA-ICP-MS Method) from Igneous Rocks of the Chorukh-Dairon W–Mo(–Cu–Au) Deposit (Tajikistan): First Evidences for Post-Collisional Ore Formation in the Kurama Segment of the Middle Tien Shan // Doklady Earth Sciences, Volume 516, pages 857–865, (2024)

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Stages of Ore Formation in the Middle Tian Shan: Isotopic U–Pb Zircon Dating (LA-ICP-MS Method) of Intrusive Rocks from the Sonkul and Kokturpak Plutons (Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences, Volume 517, Issue 1, p.1126-1138. DOI: 10.1134/S1028334X24601597

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. New Data on the U–Pb (LA-ICP-MS) Isotopic Age of Zircon from Intrusive Rocks of the Kuru-Tegerek Skarn Au–Cu–Mo Deposit, Middle Tien Shan, Kyrgyzstan // Doklady Earth Sciences Volume 516, pages 939–948, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24601172

- Starikova A.E., Doroshkevich A.G., Sklyarov E.V., Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Shaparenko E.O., Zhukova I.A., Semenova D.V., Yakovenko E.S., Ragozin A.L. Magmatism and metasomatism in the formation of the Katugin Nb-Ta-REE-Zr-cryolite deposit, eastern Siberia, Russia: Evidence from zircon data // Lithos, 2024, Volumes 472–473, 107557. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107557

- Starikova A.E., Malyutina A.V., Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Radomskaya T.A., Isakova A.T., Semenova D.V., Korsakov A.V., Mineralogical, Petrographic and Geochemical Evidence for Zircon Formation Conditions within the Burpala Massif, Northern Baikal Region// Geodynamics & Tectonophysics 15 (5), 0787. 2024. doi:10.5800/GT-2024-15-5-0787

- Travin A., Murzintsev N., Kruk N., Thermochronology of the Laojunshan–Song Chai Granite Gneiss Massif (North Vietnam, South China) // Minerals 2024, 14, 251. DOI: 10.3390/min14030251

- Veselovskiy R.V., Samsonov A.V., Stepanova A.V., Larionova Yu.O., Arzamastsev A.A., Travin A.V., Egorova S.V., Erofeeva K.G., Kosterov A.A., Shcherbakova V.V., Shcherbakov V.P., Zhidkov G.V., Zakharov V.S., Paleomagnetism and Geochronology of 2.68 Ga Dyke from Murmansk Craton, NE Fennoscandia: New Data for Earth’s Magnetic Field Regime in the Neoarchean // Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2024, Vol. 60, No. 4, pp. 772–794

- Vorontsov A.A., Federyagina E.N., Dril S.I., Sasim S.A., Travin A.V., Budyak A.E., The Jurassic–Cretaceous K-rich Volcanism of the Nercha Depression in Eastern Transbaikalia and Its Geodynamic Nature // Doklady Earth Sciences, Volume 516, pages 1015–1022, (2024)

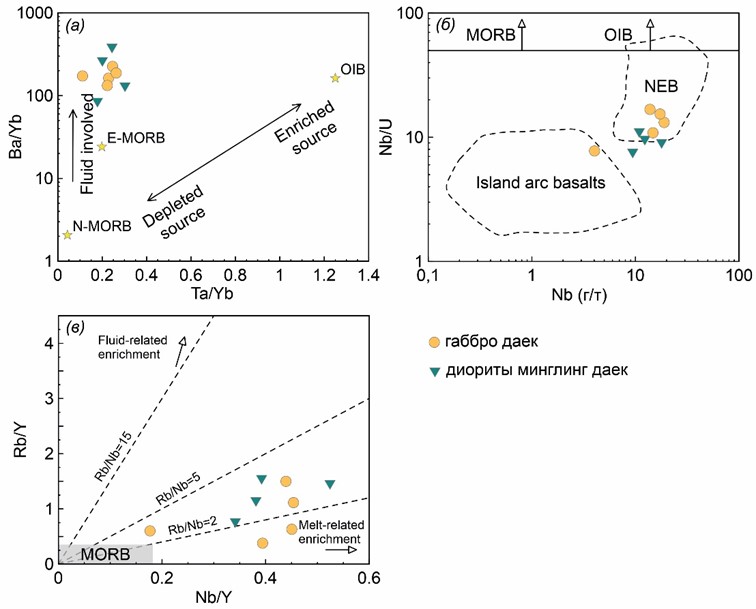

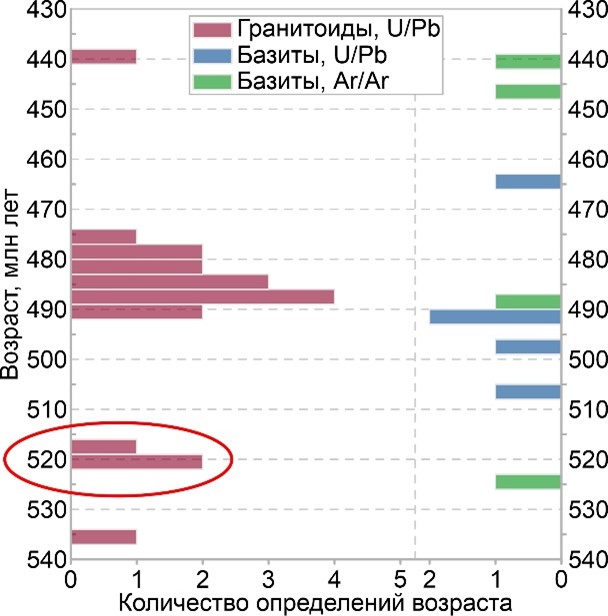

- Yakovlev V.A., Karmysheva I.V., Rudnev S.N., Semenova D.V., Yudin D.S. Dike Complexes in the Eastern Part of the Kaakhem Magmatic Area (Eastern Tuva): Composition, Age, Geological Position // Geodynamics & Tectonophysics 2024. 15 (3), 0760. DOI: 10.5800/GT-2024-15-3-0760

- Yakovlev V.A., Karmysheva I.V., Vladimirov V.G., Semenova D.V. Geological Position, Sources, and Age of Mingling Dikes of the Northwestern Margin of the Tuva-Mongolian Massif in Western Sangilen, Southeastern Tuva // Russian Geology and Geophysics, 65(2):214-232. DOI: 10.2113/RGG20234589

- Zhimulev F.I., Kotlyarov A., Travin A., Fidler M., Khuurak A. The Shalap Mélange of the Salairian Alambay Ophiolite Zone (Northwestern Central Asian Orogenic Belt), Geological Structure and Compositional Features of Amphibolites and Greenstone Basalts // Geodynamics & Tectonophysics. 15. 0757. DOI:10.5800/GT-2024-15-3-0757

- Zhmodik S.M., Rozanov A.Yu., Lazareva E.V., Ivanov P.O., Belyanin D.K., Karmanov N.S., Ponomarchuk V.A., Saryg-ool B.Yu., Zhegallo E.A., Samylina O.S., Moroz T.N. Signatures of the Involvement of Microorganisms in the Formation of Nodular Monazite (Kularite), Republic of Sakha (Yakutia), Russia//Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 516, Part 2, pp. 995–1003. DOI: 10.1134/S1028334X24601494

- Абрамов Б.Н., Калинин Ю.А., Боровиков А.А., Посохов В.Ф., Реутский В.Н. Амазарканское золоторудное месторождение: условия формирования, источники рудного вещества (Восточное Забайкалье) // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2024. Vol. 335. No. 10. P. 56–70. DOI: 10.18799/24131830/2024/10/4452

- Ефременко В.Д., Дзюба О.С., Шурыгин Б.Н., Кузнецов А.Б., Пыряев А.Н. БОРЕАЛЬНО-ТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕГО БЕРРИАСА–ВАЛАНЖИНА: ВКЛАД НОВЫХ Оґ 13C И 87Sr/86Sr ХЕМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗ АРКТИЧЕСКОЙ СИБИРИ // Геология и геофизика, 2024. DOI: 10.15372/GIG2024157

- Лепокурова О.Е., Иванова И.С., Пыряев А.Н., Исмагулов О.А. Распределение стабильных изотопов Н, О и С в природных водах района Тазовского нефтегазокондексатного месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2024. – Т. 335. – № 2. – С. 157–169. DOI: 10.18799/24131830/2024/2/4466

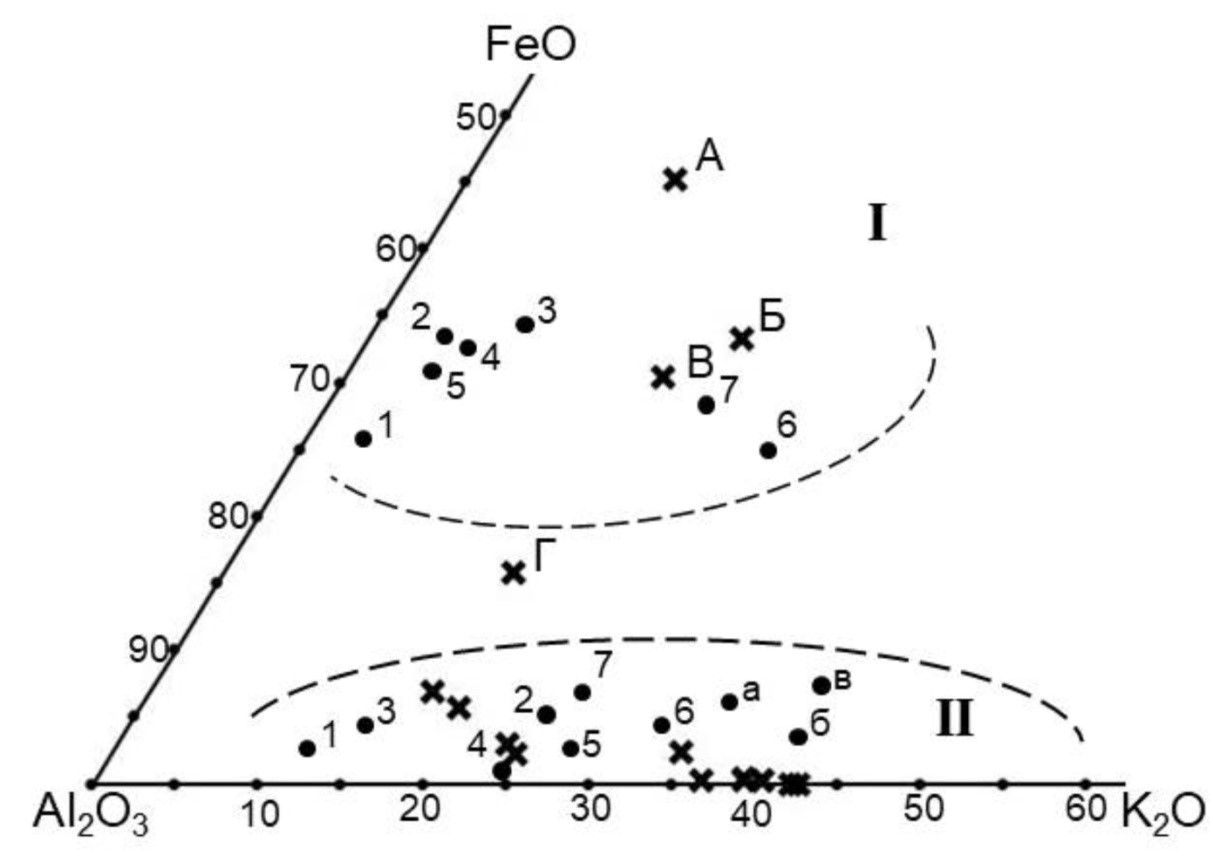

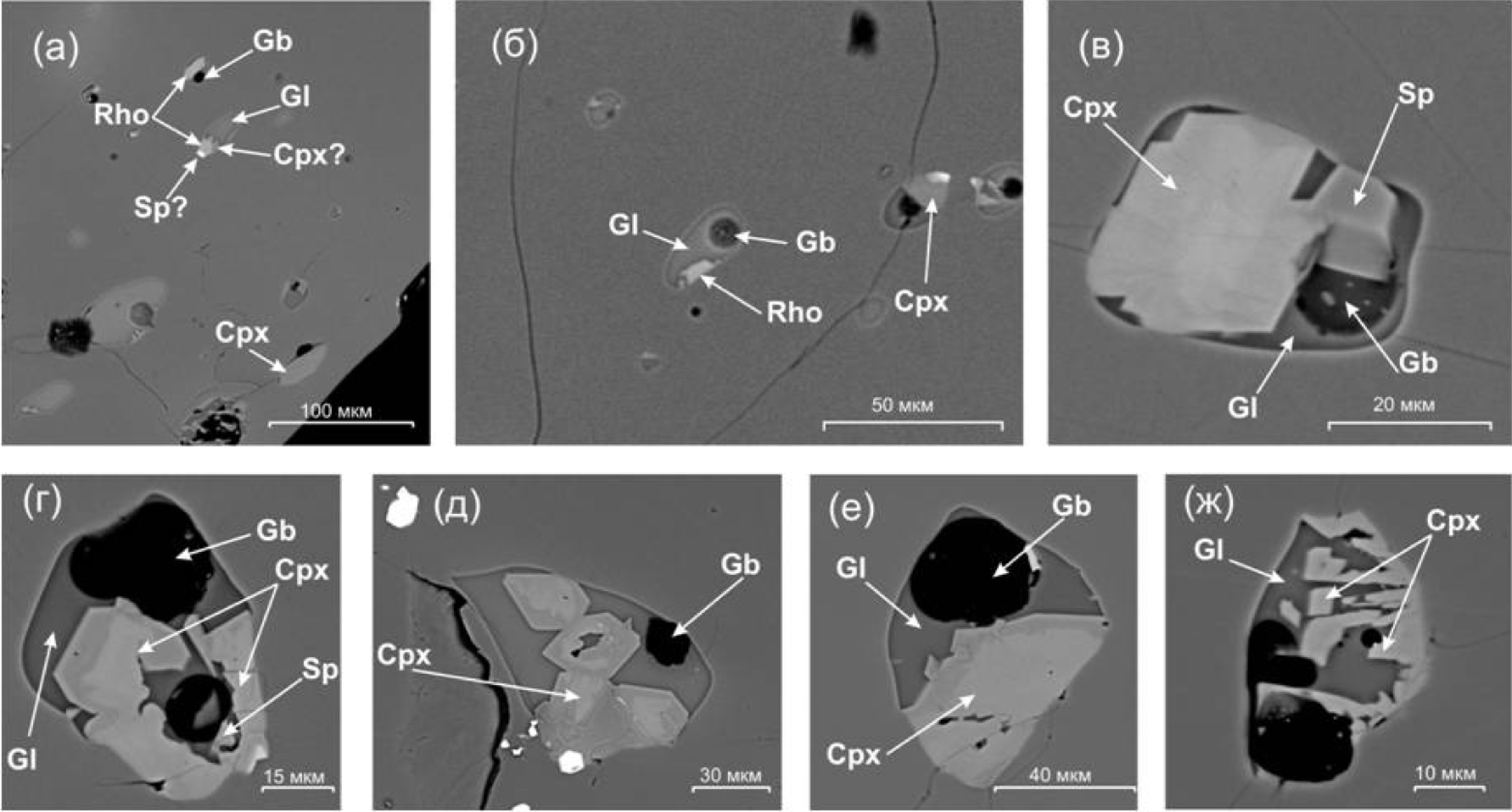

- Нугуманова Я.Н., Дорошкевич А.Г., Старикова А.Е., Пономарчук А.В. СОСТАВ ФЛОГОПИТА ИЗ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ЛАМПРОФИРОВ КАК ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ (ЗИМИНСКИЙ ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНОЙ КАРБОНАТИТОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЮГ СИБИРСКОГО КРАТОНА) // Геология и геофизика, 2024. DOI: 10.15372/GiG2024131

- Сычев С. Н., Куликова К. В., Шуйский А. С., Веселовский Р. В., Травин А. В. Последовательность деформаций в обрамлении гипербазитового массива Сыум-Кеу (Полярный Урал) // Литосфера. 2024;24(4):629-641