Лаборатория моделирования динамики эндогенных и техногенных систем (213)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук Богуславский Анатолий Евгеньевич

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Калинин Юрий Александрович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 19 сотрудников, имеющих большой опыт фундаментальных исследований, в том числе: 3 доктора геолого-минералогических наук, 6 кандидатов геолого-минералогических и физико-математических наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Богуславский Анатолий Евгеньевич (383) 330-45-02, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Шарапов Виктор Николаевич (383) 333-30-86, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

В 1944 г. в Горно-геологическом институте Западно-Сибирского филиала АН СССР была организована Лаборатория структурной и общей геологии, под руководством Г.Л. Поспелова, позднее переименованная в Лабораторию структур рудных полей. Перед геологами Сибири стояла задача создания местной сырьевой базы, разработки научных основ поиска месторождений богатых железных руд для нужд Кузнецкого металлургического комбината. Лаборатория внесла существенный вклад в решение этого комплексного государственного проекта. Итоги работ отражены в 2-х томной монографии «Железорудные месторождения Алтае-Саянской горной области», в академической серии «Железорудные месторождения СССР» под общей редакцией академика И.П. Бардина, в многочисленных статьях и научных отчетах.

В 1962 г. Г.Л. Поспеловым была разработана идеология структурно-динамических моделей эндогенных флюидных систем, которая стала базовой для последующих исследований лаборатории, а системный анализ генезиса природных объектов стал главным направлением работ. Лаборатория была переименована в Лабораторию экспериментального рудообразования: исследования концентрируются на разработке теоретических основ физико-химического моделирования рудообразующих процессов, проводится экспериментальное и численное моделирование теплообмена в магматогенных процессах; исследуются физикохимия метасоматоза, механизмы и динамика рудообразующих процессов. Результаты исследований отражены в статьях и научных сборниках: «Физико-химическая динамика процессов магматизма и рудообразования» (1971), «Физика и физико-химия рудообразующих процессов» (1971), «Физические и физико-химические процессы в динамических рудообразующих системах» (1971), «Физическое и физико-химическое моделирование рудообразующих систем» (1973), в монографиях «Теплообмен в магматогенных процессах» (1972), «Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза» (1973).

В период 1973-1975 гг. лабораторией руководил С.С. Лапин, с которым Г.Л. Поспелова связывала долголетнее сотрудничество, начиная с кафедры Томского политехнического института, возглавляемой академиком Усовым М.А. В 1975-1977 гг. лабораторию возглавлял профессор А.М. Дымкин, который пришел в лабораторию с группой учеников (к.г.-м.н. И.А. Калугин, к.г.-м.н М.П. Мазуров, аспирант Г.А. Третьяков и др.). Лаборатория стала называться Лабораторией динамики рудообразующих процессов. В этот период ее сотрудниками последовательно развивались идеи системного анализа петрологии и генезиса железорудных и колчеданных месторождений. В этих исследованиях учет динамики и кинетики магматических и рудообразующих процессов стал обязательным элементом построения генетических моделей. Опубликованы монографии В.С. Голубева и В.Н. Шарапова: «Динамика эндогенного рудообразования» (1974) и «Динамика взаимодействия магмы с породами» (1976).

В конце 1977 г., после назначения А.М. Дымкина директором Института геологии и геохимии Уральского отделения АН СССР, лабораторию возглавил В.Н. Шарапов. Лаборатория стала одной из базовых ячеек внедрения в физическую геохимию анализа гетерогенной кинетики. Опубликованы статьи по геологии и генезису колчеданных месторождений, сборник статей «Динамические модели физической геохимии», монографии С.С. Лапина «Магнетитовые рудные тела, их строение и магнитные свойства» (1978), А.С. Лапухова «Зональность колчеданно-полиметаллических месторождений» (1980).

В 80-е годы, время исследования рудных месторождений зоны строительства Байкало-Амурской магистрали и работ по программе «Сибирь», лаборатория была базовой по целевой программе «Железные руды Сибири», председателем Совета которой был академик В.А. Кузнецов, а ученым секретарем – к.г.-м.н. М.П. Мазуров. Результаты работ обобщены в коллективных монографиях «Железорудные месторождения Сибири» (1981), «Чаро-Токкинская кремнисто-железорудная формация» (1984), в монографиях М.П. Мазурова «Генетические модели скарновых железорудных формаций», И.А. Калугина «Метаморфизм вулканогенно-осадочных железных руд», А.Л. Павлова «Генезис магматических магнетитовых месторождений». Сотрудники лаборатории активно участвовали в общесоюзной фундаментальной программе по созданию генетических моделей рудных формаций, входили в состав научного совета, рабочих групп и оргкомитетов регулярно проводимых научных совещаний. В 1981 г. лабораторией был организован и проведен всесоюзный симпозиум «Скарны и руды», в котором участвовали все ведущие в этой области специалисты Союза. Основные результаты экспериментальных и численных исследований магматогенных систем этого периода опубликованы в статьях и монографиях А.В. Мананкова, В.Н. Шарапова «Кинетика фазовых переходов в базитовых расплавах и магмах» (1985), В.Н. Шарапова, А.Н. Черепанова «Динамика дифференциации магм» (1986), В.Н. Шарапова, Ю.А. Аверкина «Динамика тепло- и массообмена в ортомагматических флюидных системах» (1990).

Для развития физико-математического направления исследований и проведения численного моделирования в 1989 году в лабораторию были приглашены ранее работавшие под руководством д.ф.-м.н. А.З. Паташинского к.ф.-м.н. В.Н. Доровский и Ю.В. Перепечко. С 1989 г. лаборатория стала называться Лаборатория моделирования динамики эндогенных систем. Сотрудники лаборатории с 1979 г. были участниками и организаторами ряда научно-исследовательских рейсов в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, в которых изучались закономерности формирования железо-марганцевых и сульфидных руд. В Центральном Атлантическом хребте было открыто уникальное термальное поле, названное «горой Поспелова». Эти исследования входили в общесоюзную программу «Мировой океан» и были обобщены в монографии В.Н. Шарапова, В.А. Акимцева, В.Н. Доровского, Ю.В. Перепечко, А.Н. Черепанова «Динамика развития рудно-магматических систем зон спрединга» (2000), в которой была обоснована ортомагматическая природа рудообразующих систем в осевых долинах срединно-океанических хребтов и сформулирована методология построения корректных математических моделей эндогенных процессов.

Экспериментальные работы продолжили цикл исследований, проводимый сотрудниками лаборатории совместно с инженерным центром «Цеосит» и Институтом теплофизики СО РАН. Совместно с сотрудниками ИТ СО РАН проводятся высокотемпературные (800-1200ºС) эксперименты по взаимодействию потоков восстановленных газов с базитами, гипербазитами и с ксенолитами в кимберлитах и базальтах, а также идет поиск структурно-минералогических признаков протекания предполагаемых процессов в реальных породах. Опыты показывают, что частичное плавление пород литосферы восстановленными газами является одной из характерных стадий развития этих систем. Результаты исследований и математического моделирования изложены в ряде статей и в монографии В.Н. Шарапова, К.Г. Ионе, М.П. Мазурова, В.М. Мысова, Ю.В. Перепечко «Геокатализ и эволюция мантийно-коровых магматогенных флюидных систем» (2007).

В мае 2006 г. решением дирекции Института геологии и минералогии состоялось объединение лабораторий моделирования динамики эндогенных процессов и лаборатории геохимии техногенеза под названием Лаборатория моделирования динамики эндогенных и техногенных систем. Научным руководителем проекта являлся д.г.-м.н., профессор В.Н. Шарапов. С мая 2007 г. по 2015 г. лабораторией руководил д.г.-м.н., профессор М.П. Мазуров. С 2015г. по настоящее время лабораторию возглавляет к.г.-м.н. А.Е. Богуславский.

С первых лет существования в лаборатории работали как геологи, так и геофизики и химики, в 70-е годы пришли математики-программисты, в конце 80-ых - физики-теоретики.

Лаборатория работает в рамках программы СО РАН «Рудно-магматические системы и металлогения крупных изверженных провинций Азии» по проекту «Динамика мантийно-коровых рудно-магматических систем, продуцирующих магматогенное Cu-Ni-Pt и вулканогенно-гидротермальное Au-Ag оруденение» (научный руководитель проекта В.Н. Шарапов). Основное внимание сосредоточено на изучении динамики развития рудно-магматических систем, связанных с трапповой формацией Сибирской платформы и порфировой формацией зоны перехода океан-континент (Южная Камчатка).

Лаборатория включает в себя следующие направления:

Структурная геология

Направление структурной геологии возглавляет научный руководитель лаборатории д.г.-м.н. В.Н. Шарапов. Данное направление включает эволюцию энодогенных систем, рудоносность, петрологию и рудообразование. В рамках этого направления проводится анализ физико-химических условий движения магм в трещиноватых зонах литосферы, магматических каналах и магматических камерах, условий формирования магматических каналов и камер и магматогенного рудообразования в расслоенных интрузивах, процессов плавления и кристаллизации вмещающих пород при интрудировании магматического субстрата с использованием данных представительных коллекций ксенолитов Сибирской платформы. Проводятся исследования по проблемам построения количественной теории развития постпротерозойских надастеносферных многоуровневых областей плавления в метасоматизированной литосфере под древними кратонами и областями прогибания континентальной земной коры Азиатского континента и в зоне перехода океан-континент, формирования флюидных систем, сопряженных с кристаллизацией магм в интрузивных камерах при сосредоточенном стоке летучих в проницаемые зоны в земной коре над их кровлей. Решение этих проблем связано с созданием геолого-геофизической базы данных, включающей данные по структуре, термодинамическим параметрам, минералогическому, петрологическому и геохимическому составам пород с районированием данных по реальным геологическим объектам, позволяющую адекватно задавать условия метасоматоза и плавления метасоматизированных толщ слоистой литосферы под воздействием надастеносферных потоков флюидов, поступающих в проницаемы зоны из плюмовых астеносферных зон или разноуровневых магматических очагов как в асейсмичных, так и сейсмоактивных зонах литосферы.

Математическое моделирование процессов формирования и эволюции флюидомагматических мантийно-коровых систем

Направление математического моделирования возглавляет к.ф.-м.н. Ю.В. Перепечко. Данное направление посвящено построению семейства физико-математических моделей, описывающих основные этапы формирования и эволюции верхне-мантийных крупномасштабных структур и мантийно-коровых магматогенных флюидных систем. Компьютерное моделирование процессов тепломассопереноса включает описание развития астеносферных зон и надастеносферного плавления в литосфере и земной коре (области зарождения рудно-магматической системы); процессов отделения летучих при кристаллизации базитовых магм, осложненных ассимиляцией вмещающих пород; разделения (ликвации, сегрегации рудных и силикатных фракций) в промежуточных магматических камерах и транзитных зонах, взаимодействия магм с химически активными вмещающими толщами в зоне рудоотложения. Оригинальные одно- и многоскоростные математические модели для сформулированных сотрудниками лаборатории генетических схем строятся на основе метода законов сохранения. Данный метод обеспечивает выполнение фундаментальных законов и позволяет получить физически корректные нелинейные, неизотермические модели динамики сложноустроенных сплошных сред. Данный подход допускает расширение моделей посредством учета любых присутствующих в исследуемой системе диссипативных процессов, фазовых и структурных переходов. Численная реализация математических моделей основана на эффективных численных схемах, таких как TVD-Рунге-Кутта, WENO-Рунге-Кутта, метод контрольного объема. Эффективное распараллеливание используемых схем дает ускорение счета от 100 до 2400 раз. В рамках такого подхода исследуются компьютерные модели динамики тепло-массопереноса в структурно-динамических зонах продуцирования рудогенерирующих расплавов в континентальной литосферной мантии и формирование и эволюция над ними в земной коре магматических и флюидных систем.

В настоящее время разрабатываются компьютерные модели формирования ослабленных зон в литосфере и трещиновато-пористых зон с формированием магматических каналов с учетом возникающих напряжений для различных фазовых диаграмм, динамики интрудирования магматических расплавов и тепломассопереноса в магматических и флюидо-магматических системах и анализ метасоматического преобразования вмещающих пород, формирования трещиновато-пористых магматических каналов в литосфере с учетом реологических свойств пород. Создается согласованная компьютерная модель эволюции структурно-динамических зон развития рудогенерирующих расплавов в континентальной литосферной мантии и формирования над ними рудообразующих флюидо-магматических систем. Анализ метасоматическых преобразований вмещающих пород проводится с использованием ПК Селектор-С на основе термодинамических и гидродинамических данных расчетов интрудирования магматических расплавов. Исследование физико-химических условий течения магм также проводится с согласованным использованием ПК MAiX-2V и ПК Selector-C. Исследования выполняются в сотрудничестве с ИМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИВММГ СО РАН, ИГД СО РАН и поддерживаются грантами РФФИ и РНФ.

Построение физико-химической модели эволюции геохимических аномалий актинидов для разных ландшафтно-климатических условий Сибири

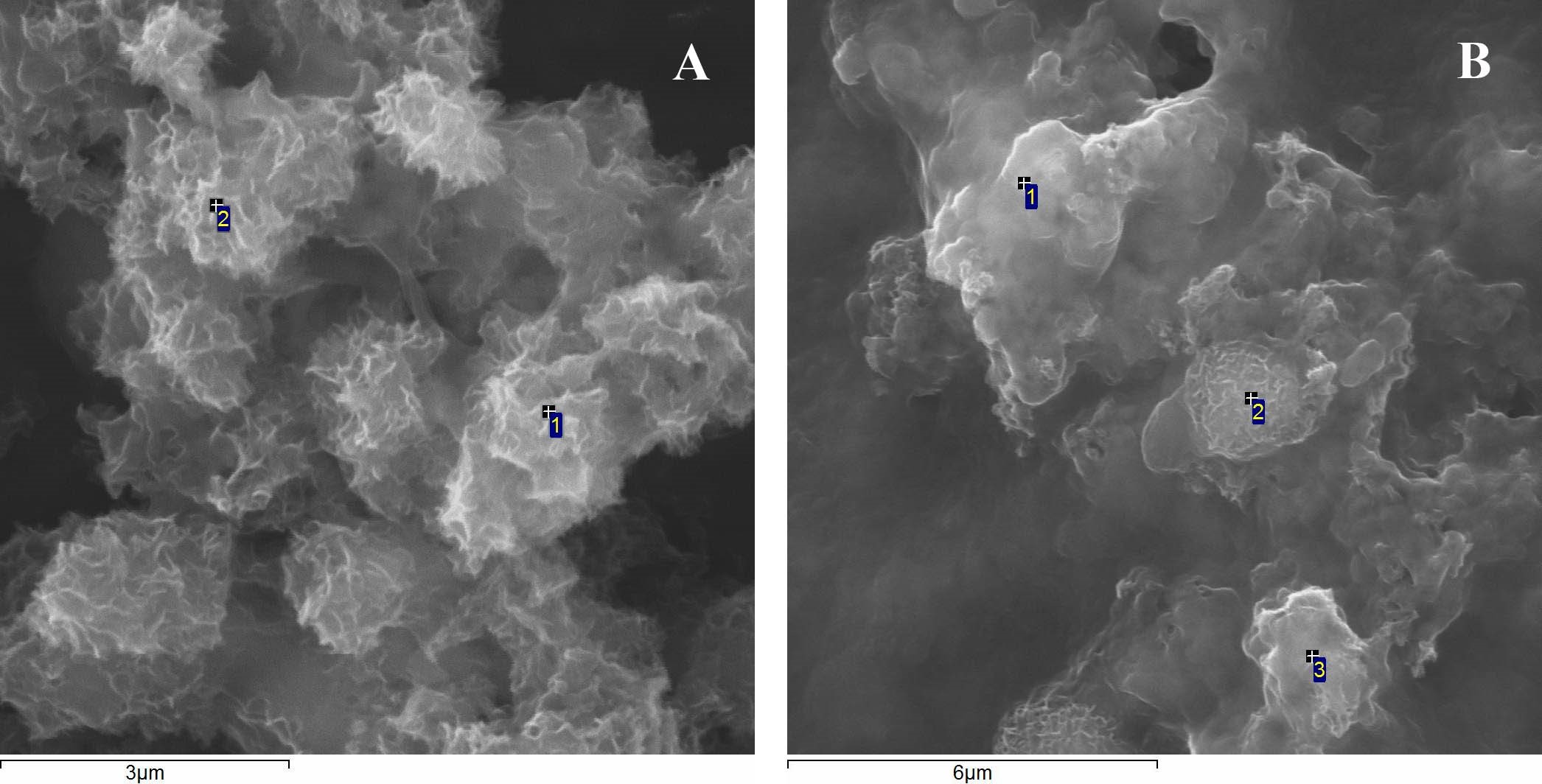

Геохимическое направление возглавляет заведующий лабораторией к.г.-м.н. А.Е. Богуславский. Данная группа занимается исследованиями закономерностей миграции коллоидных форм урана и определение размеров частиц в приповерхностных природных (выход урановых руд месторождения Приморское) и техногенных водах. Определением кинетики образования коллоидных частиц железистой и гуматно-фульватной природы в лабораторных экспериментах, изучение их морфологии и расчет сорбционной емкости по отношению к урану. Проводится лабораторное и «in situ» моделирование формирование биогеохимических барьеров с использованием углегуминовых и железосодержащих препаратов, а также моделирование условий формирования биогеохимических барьеров в нестационарных условиях приповерхностных природно-техногенных источников поступления вещества.

На основе ПК «PhreeqC» осуществляется термодинамический расчет многофакторной модели миграции урана в гипергенных условиях с учетом биотических и абиотических факторов. Разрабатываются модель миграции актинидов при разгрузке магматогенных гидротерм с учетом развития вторичных биогеохимических аномалий, модель условий формирования биогеохимических барьеров в нестационарных условиях, вызванных природными гидрологическими циклами и технологической неоднородностью выбросов загрязняющих веществ, а также численная модель миграции актинидов при разгрузке урансодержащих растворов в результате их выхода на поверхность и закономерности формирования вторичных биогеохимических аномалий. Рассматриваются закономерности миграции для поверхностных природно-техногенных систем с упором на перенос в коллоидной и псевдоколлоидной формах, кинетика формирования коллоидных частиц железистой и гуматно-фульватной природы, определенная по данным лабораторных экспериментов. В частности, в области интересов геохимического направления лаборатории находятся результаты расчета сорбционной емкости по отношению к урану и параметры, контролирующие формирование биогеохимических барьеров, выделенные и численно оцененные на основе лабораторных и «in situ» экспериментов с использованием углегуминовых и железосодержащих препаратов.

Группа также проводит исследования поведения токсичных и радиоактивных элементов естественного и техногенного происхождения в разных ландшафтно-географических комплексах, в районах горнодобывающих предприятий и радиохимических комбинатов, изучение механизмов связывания и удержания радионуклидов и тяжелых металлов на природных и техногенных геохимических барьерах. Исследования поддерживаются интеграционным проектом «Динамика экосистем Академгородка» и хоздоговорами с ЗХК и горно-химическими комбинатами, выполняются в содружестве с Институтами геоэкологического профиля Красноярска и Якутска. Прикладные аспекты работы относятся к мониторингу и прогнозу безопасности хранилищ твердых отходов радиохимического производства.

СЭМ-снимок двух типов частиц полученных в результате экспериментов по очитке грунтовых вод от урана и других загрязняющих элементов а) первая фаза преимущественно фосфатная образуется в течение первых суток, б) вторая фаза сульфидная образуется в результате разложения сульфат-иона микроорганизмами, образуется на 10-40 сутки.

Изучение внутриплитных базитовых многофазных магматических комплексов Сибирской платформы и магматических систем активных окраин Азиатского континента

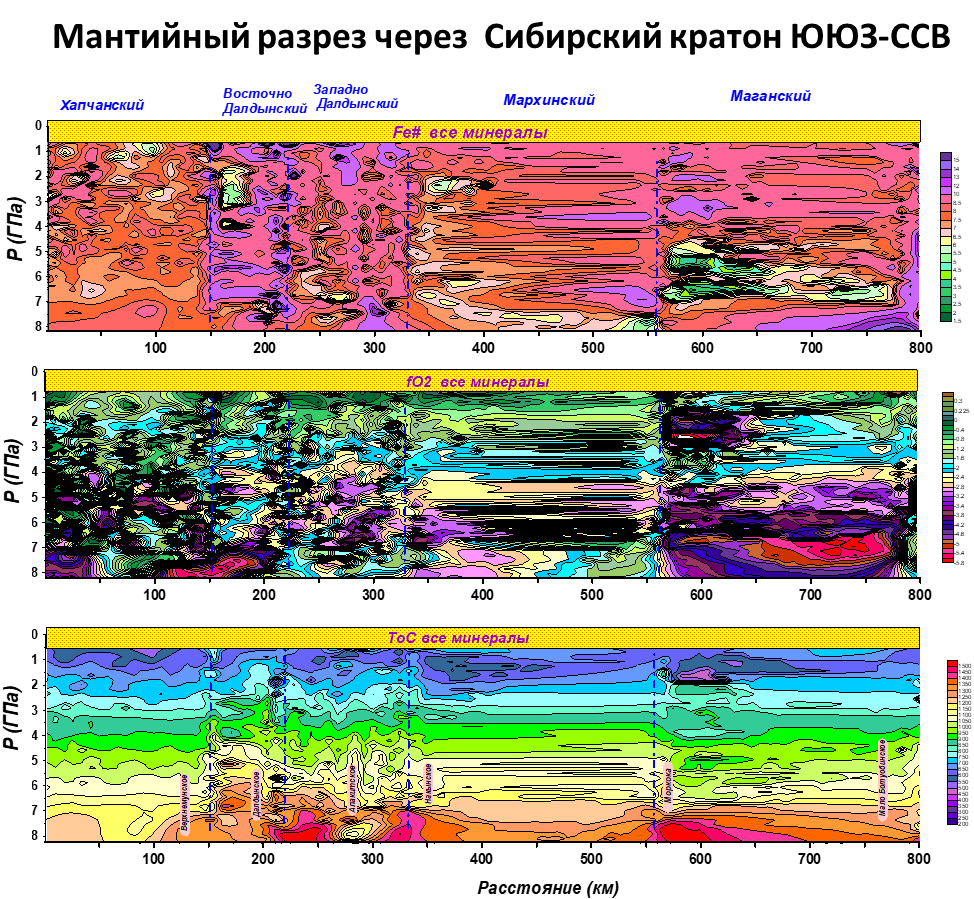

Направление мантийной петрологии, глубинных ксенолитов щелочных базальтов и кимберлитов курирует к.г.-м.н. И.В. Ащепков Основное внимание уделяется созданию генетических моделей, описывающих слоистое строение литосферной мантии под кратоном Сибирской платформы (СП), процессы отделения флюидов из коровых интрузивов, качественные схемы динамики ассимиляции вмещающих карбонатно-солеродных пород и распада базитовых жидкостей, развития зон метасоматических изменений на контактах интрузивов и вмещающих пород, качественных схем взаимодействия потоков флюидов с магматическими телами и вмещающими их породами.

Проводится сравнительное изучение мантийных ксенолитов и ксенокристов из центральных и периферийных районов кимберлитового магматизма Сибирского кратона и детальная расшифровка их слоистой структуры с использованием оригинальной программы термобарометров и методов мономинеральной термобарометрии. Исследование и реконструкция строения мантийного киля кратона по ксенолитам и ксенокристам Западно-Укукитского и Накынского районов кимберлитового магматизма, Мирнинского и Эбеляхского районов кимберлитового магматизма и Прианабарья и связь с металлогенией рудных элементов. Реконструкция строения мантийного киля Западно-Укукитского и Накынского районов и модели гибридизации перидотитов с субдукционным материалом океанического и высокоглиноземистого типов. Усовершенствование методов амфиболовой и флогопитовой термобарометрии. Изучение связи металлогении мантийных пород с рудной специализацией Томторского масссива. Анализ слоистости мантии под Мирнинским, Эбеляхским районами, Прианабарьем и связь с металлогенией. Геохимия протокиберлитов и карбонатитов в мантии и связь с металлогенией Томторского массива. Изучение строения и эволюции мантийных процессов в Оленекском районе и Приленье. Датировка этапов эволюции мантийных расплавов (плавление, метосоматоз) в Далдыно-Алакитском районе. Исследование разрезов и этапов эволюции металлогении мантии Оленекского поля и Приленья. Оценки аламазоносности мантийных магм на основании термобарометрии. Геохимия различных пород и минералов мантийных ксенолитов на основаниии LAM ICP анализов и определение геохимической специализации различных районов Сибири на мантийном уровне. В разработке - обобщенные модели строения эволюции и магматизма Сибирского кратона в связи с учетом его тектоники и геодинамики, модели строения мантии под тр. Удачная, Зарница, Юбилейная, Комсомольская и металлогении рудных компонентов по разрезам и в мантийных процессах, а также модели взаимодействия мантийных пород с расплавами и флюидами экстракции и отложения рудных компонентов.

Реконструкция строения и процессов, протекающих в континентальной мантии кратонов и их складчатых областей. Для этих целей созданы оригинальные универсальные термобарометры для клинопироксена, граната, которые работают в перидотитовой эклогитовой и базальтовой системах, а также для хромита, ильменита и амфибола, а существующие оксибарометры преобразованы в мономинеральные. Методы вместе с наиболее надежными методами мантийной термобарометрии объединены в оригинальную программу Terra55, написанную на языке фортран, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных, экспортируемых из электронных таблиц. Результаты в матрицах, совместно с составами легко обрабатываются любыми графическими и статистическими пакетами, что позволяет быстро строить PT-XFO2 диаграммы, мантийные разрезы и трансекты, которые построены для почти всех опробованных кимберлитовых трубок Якутии (>110) и Архангельской провинции в основном по оригинальным данным, а также большинства районов Мира. Кроме того, получены собраны и обработаны для ксенолитов щелочных базальтов Южной Сибири (Витимское плато, Хамар-Дабан, Хэнтей, Приморье) данные по большинству подобных местонахождений районов Мира. Термобарометрические определения дополнены данными по геохимии, полученными методами LAMICPMS. Изучение разновременных объектов позволяет реконструировать эволюционные процессы в мантии.

Уникальный комплекс оригинальных программ, созданных в лаборатории при участии сотрудников СО РАН:

Porodynamics – программа для моделирования двухскоростной динамики гетерофазных насыщенных пористых сред. Программа позволяет моделировать движение флюидных и флюидомагматических потоков в проницаемых нелинейно-деформируемых средах и эффекты акустического или сейсмического воздействия на них. Программа реализует сопряженную модель многоскоростной гидродинамики и нелинейной теории упругости, полученную в рамках метода термодинамически согласованных законов сохранения. Вычислительный алгоритм основан на методе WENO-Рунге-Кутты высокого порядка точности. Параллельная реализация программы используется для проведения расчетов на суперкомпьютерах ССКЦ ИВММГ СО РАН и МСЦ РАН. Программа создана совместно с сотрудниками ИМ СО РАН и ИВММГ СО РАН. Свидетельство Роспатента № 2013616396.

MAix-2V - программа для моделирования нестационарной динамики гетерофазных многокомпонентных сред. Программа позволяет моделировать процессы тепломассопереноса в магматических каналах и промежуточных камерах. Программа реализует полную, термодинамически согласованную модель двухскоростной гидродинамики, полученную в рамках метода законов сохранения, и учитывает весь спектр диссипативных процессов в таких средах. Результаты гидродинамических расчетов используются для минералогического анализа с помощью физико-химического моделирования на основе ПК Селектор-С. Вычислительный алгоритм основан на методе контрольного объема и модифицированной процедуре SIMPLE. Программа создана совместно с сотрудниками ИТ СО РАН.

MAix-2D – программа для моделирования динамики крупномасштабных структур в верхней мантии и литосфере. Программа реализует 2D модель односкоростной гидродинамики высоковязкой среды. Особенностью MAix-2D является возможность учета основных фазовых переходов в верхней мантии и литосфере. Вычислительный алгоритм основан на методе контрольного объема и модифицированной процедуре SIMPLE. Численная модель позволяет учитывать слоистую структуру литосферы с выделением земной коры. При учете плавления в задаваемой фазовой диаграмме модель рассчитывает область частичного плавления и формирования астеносферноых зон.

Fracdynamics – программа создается для моделирования процесса трещинообразования в гетерофазных пористых сред. Программа позволит моделировать формирование магматических каналов в ослабленных зонах литосферы и тепломассоперенос в них многокомпонентных флюидов. Программа реализует термодинамически согласованную модель двухскоростной динамики, полученную в рамках метода законов сохранения. Вычислительный алгоритм основан на методе TVD-Рунге-Кутты высокого порядка точности.

Kanal и R_Kamera - программы для моделирования динамики сублимации мантийных пород и конденсации компонентов магматогенных газов над мантийным магматическим очагом. Результаты расчетов используются для анализа минералогического состава пород с помощью ПК Селектор-С. Программа создана совместно с сотрудниками ИТПМ СО РАН.

Terra55 - программа термобарометров для мантийных пород. Содержит 48 термометра 44 барометра (7 оригинальных) и 8 оксибарометров (Ащепков), позволяет по микрозондовым анализам (12 компонентов) основных минералов (Opx, Cpx, Ol, Sp, Gar, Ilm, Amf) в мантийных парагенезисах рассчитывать одновременно до 12 пар термометров и барометров и записывать их в матрицу (CSV) одновременно с составами 5 минералов. Кроме того, рассчитываются Fe# для сосуществующего с каждым минералом оливина и другие параметры. Каждая ассоциация рассчитывается индивидуально с последующей записью результатов. Массивы неограниченны. Аналогичные программы (Finnerty, 1993; Smith, 1999) считают обычно один метод индивидуально для каждой ассоциации. По сравнению с расчетами в специальных версиях электронных таблиц (TP Mantle, PTX и другие) (Nimis, 2000; Bulatov, 2008; Beyer, 2016) преимущество в скорости счета и итерационном способе решения. Скорость счета Terra55 – менее минуты на 10 пар PT(Fo2) для массива из 70000 анализов. Данные расчетов из Terra55 импортируются в любые статистические и графические программы.

2021 год

Установлена и охарактеризована металлогеническая роль пород и флюидов платформенного чехла Сибирской платформы в пространственном распределении рудных месторождений, связанных с трапповой формацией. Сотрудники лаборатории являются авторами оригинального подхода в создании комплекса взаимно согласованных математических и численных моделей мантийно-коровых рудно-магматических систем. На основе неравновесной термодинамики и модели процессов тепломассопереноса в верхней мантии и слоистой литосфере в тектонофизических секторах Земли для пост-протерозойской истории построена система корректных математических моделей, численно описывающих петрологическую эволюцию рудно-магматических комплексов. Построена оригинальная физическая теория тепломассопереноса в гетерофазных компактируемых средах. Разработанные сотрудниками институтов СО РАН оригинальные эффективные численные модели для описания динамики межфазных взаимодействий соотнесены с результатами изучения слоистого строения литосферной мантии под кратоном Сибирской Платформы. Численно исследована динамика межфазных взаимодействия и распределение давления и температуры в структурно-динамических зонах с использованием данных изучения конкретных геологических тел и их комплексов и результатов физических экспериментов, моделирующих ключевые элементы гетерофазных взаимодействий в реальных магматических или флюидных системах. Построена корректная двухскоростная теория динамики конвективного тепломассопереноса в проницаемых зонах литосферы над астеносферными и камерными источниками магматогенных флюидных систем.

2022 год

Впервые доказан разогрев верхней мантии по результатам сравнения геотерм по ксенолитам Витимского плато. Разработаны семь термобраметрических мономинеральных методов и создана программа для расчета P-T FO2 параметров. Получены геохимические характеристики мантийных ксенолитов Забайкалья и Сибирского кратона и построены модели эволюции протобазальтовых и протокимберлитовых расплавов, а также разрезы мантийного киля Сибирского кратона по данным анализа более 110 кимберлитовых трубок. Получены глобальные мантийные разрезы (траверсы) мантийного киля Сибирского кратона до глубины 300 км в разных направлениях и разрезы мантии под основными районами кимберлитового магматизма. Реконструированы строение мантийных колонн под более чем 100 кимберлитовыми трубками Якутии и Архангельской провинции и сравнимое количество под трубками различных кратонов мира. Получены взаимосогласованные методы определения температур и давления и окимдительного потенциала по различным минералам мантийных пород клинопироксену, гранату, ильмениту, хромиту, амфиболу (для различных систем - перидотитововой эклогитвой и базальтовой).

2023 год

Накоплен большой фактический материал на предприятиях топливно-ядерного цикла и природных месторождений, и рудопроявлений актинидов. Показаны основные пути миграции урана и выявлены участки формирования вторичных геохимических аномалий. Проведены эксперименты по определению сорбционной ёмкости, определению форм нахождения урана и т.д. Построены физико-химические модели взаимодействия слабощелочных нитратных, кальциевых растворов с вмещающими породами. Доказана метаморфизующая способность природных сред такими растворами, в том числе выщелачивание глинистых минералов в зоне аэрации и выпадению солей (особенно гипса), преобразование смектитов и смешаннослойные минералы (ССМ) с преобладанием смектитовых пакетов в ССМ с преобладанием иллитовых пакетов. Предложены рациональные методы захоронения и хранения низкоактивных радиогенных отходов предприятий. Полученные результаты использованы при разработке проектов консервации хранилищ РАО.

2024 год

Сотрудниками лаборатории разработаны программные комплексы: Porodynamics (нелинейная динамика насыщенных пористых сред), MAix-2V (нестационарная неизотермическая динамика гетерофазных компактирующих сред), MAix-2D (крупномасштабная динамика верхней мантии и литосферы), TERRA55 (термобарометрия для мантийных пород).

Химические лаборатории для проведения экспериментальных и аналитических работ. Комплекс различной техники для оптической микроскопии, в том числе поляризационные микроскопы высокого увеличения; оборудование для подготовки образцов и препаратов; оборудование для проведения полевых работ; современная компьютерная техника.

А.Е. Богуславский является профессором кафедры инженерных проблем экологии Новосибирского Государственного Технического Университета, где для бакалавров и магистров читает оригинальные курсы «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» и «Радиационная и электромагнитная безопасность»

Ю.В. Перепечко вел спецкурсы «Метод законов сохранения в механике сплошных сред», «Практика параллельной реализации численных алгоритмов в области моделирования процессов течения многофазных сред» для магистров ММФ НГУ.

В последние 5 лет в лаборатории прошли обучение 5 аспирантов и защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертации. Проходят обучение 3 аспирантов, готовятся магистерские и бакалаврские диссертации.

Богуславский Анатолий Евгеньевич – эксперт РНФ, эксперт Росприроднадзора

2020 год

- EGU 2020 Online

2021 год

- IX Российская конференция РАДИОХИМИЯ-2021

- For the 31st V.M. Goldschmidt Conference

2022 год

- General assemblee of EGU 2022 Conveneer of session Vienna, Austria & Online

2023 год

- X Российская конференция РАДИОХИМИЯ-2023

- General assemblee of EGU 2023 Vienna, Austria & Online

2024 год

- MedGU2024 20-24November Barcelona Spain

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0025; Номер Гос. учета: 122041400237-8. «Металлогения рудных районов Азии: модели формирования месторождений благородных и цветных металлов, комплекс поисковых критериев», руководитель Калинин Юрий Александрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0007. «Металлогенические провинции, эпохи и рудные месторождения складчатых поясов Азии: от генетических моделей к прогнозу минеральных ресурсов», руководитель Калинин Юрий Александрович

Основные объекты исследования лаборатории располагаются в пределах Сибирской платформы, Камчатки и Курило-Камчатская островной дуги. Исследования геологических характеристик и рудоносности объектов проводятся на высоком мировом уровне с широким использованием геофизических, геохимических, изотопных и изотопно-геохронологических методик и ГИС-технологий, открываемых возможностями вычислительной системы ENDDB. Лаборатория сотрудничает с ведущими организациями ННЦ СО РАН в Новосибирске и других городах - ИВМиМГ СО РАН, ИМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИЯФ СО РАН, ИГ СО РАН (Иркутск); Алроса (г. Мирный). Осуществляется взаимодействие с ИЯФ СО РАН в проведении экспериментов по прогреву пород высокоэнергетичным электронным пучком, моделирующим частичное плавление мантийных пород; с ИВММГ СО РАН в проведении высокопроизводительных численных расчетов по моделированию нестационарной динамики магматических и флюидо-магматических систем на кластерах Сибирского суперкомпьютерного центра ИВММГ СО РАН и Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН.

За последние пять лет сотрудники лаборатории принимали участие в качестве руководителей и исполнителей в грантах РФФИ и РНФ; участвовали в работе и организации всероссийских и международных конференций; И.В. Ащепков в последние пять является соконвинером секции Европейского конгресса.

Научно-исследовательские работы и Гранты РФФИ и Российского научного фонда

- РНФ№ 24-27-00319; Номер Гос. учета – 124022500288-6. «Биогеохимические барьеры на основе фосфатов для иммобилизации урана на участках шламоотстойников РАО», руководитель Богуславский Анатолий Евгеньевич

- РНФ№ 24-27-00411; Номер Гос. учета – 124052700032-0. «Моделирование динамики магматических потоков в мантийной литосфере», руководитель Перепечко Юрий Вадимович

- НИР 2022 год. «Комплексная характеристика воздействия ОАО «Кучуксульфат» на окружающую среду, построение долгосрочных прогнозов изменения характеристик Кучукского месторождения минеральных солей», руководитель Богуславский Анатолий Евгеньевич

- НИР 2023 год. «Инженерно-экологическое обследование участков размещения хранилищ РАО (сооружение ТРАО, 40, 41, 313)», руководитель Богуславский Анатолий Евгеньевич

- РФФИ № 19-05-00788; Номер Гос. учета – АААА-А19-119120690014-6. «Эволюция мантийной литосферы Сибирского кратона и его складчатого обрамления по данным термобарометрии мантийных ксенолитов и ксенокристов, в связи с проблемами металлогении и алмазоносности». – руководитель Ащепков Игорь Викторович

- РНФ № 20-19-00058; Номер Гос.учета – 123052200100-2. «Течения взвесей твердых частиц: термодинамика, реология и микроструктура», руководитель Перепечко Юрий Вадимович

- РФФИ № 20-05-00602; Номер Гос.учета – АААА-А20-120012190050-3. «Определение параметров псевдоколлоидных форм миграции урана в нестационарных условиях приповерхностных водоносных горизонтов природных и техногено-измененных систем», руководитель Богуславский Анатолий Евгеньевич

2023 год

- Ashchepkov I., Logvinova A., Spetsius Z., Downes H. Thermobarometry of diamond inclusions: Mantle structure and evolution beneath Archean cratons and mobile belts worldwide // Geosystems and Geoenvironment – 2023 – Volume 2 – Issue 2 . DOI: 10.1016/j.geogeo.2022.100156

- Ashchepkov I.V., Babushkina S.A., Oleinikov O.B., Medvedev N.S., Yudin D.S. and Karmanov N.S. Unique Amphibole-Bearing Mantle Column Beneath the Leningrad Kimberlite Pipe, West Ukukit Field, NE Yakutia // Petroleum & Petrochemical Engineering Journal -Volume 7 – Issue 2. DOI: 10.23880/ppej-16000345

- Boguslavsky A., Shvartseva O., Popova N., Safonov A. Biogeochemical In Situ Barriers in the Aquifers near Uranium Sludge Storages. Water 2023, 15, 3020. DOI: 10.3390/w15173020

- Casetta F., Asenbaum R., Ashchepkov I., Abart R., Ntaflos T. Mantle-Derived Cargo vs Liquid Line of Descent: Reconstructing the P–T–fO2–X Path of the Udachnaya–East Kimberlite Melts during Ascent in the Siberian Sub-Cratonic Lithosphere // Journal of Petrology – 2023 – 64 – 1–25. DOI: 10.1093/petroj/egac122

- Casetta F., Asenbaum R., Ashchepkov I., Ageeva O., Abart R., Ntaflos T. Ascent rate of the Udachnaya-East kimberlite melts from olivine diffusion chronometry // Earth and Planetary Science Letters – 2023 – Volume 619 – 118322. DOI: 10.1016/j.epsl.2023.118322

- Kostrovitsky S.I., Tappe S., Yakovlev D.A., Ivanov A.S., Spetsius Z.V., Ashchepkov I.V. Lithospheric Mantle Heterogeneity Beneath The Siberian Craton: Evidence From A Garnet Xenocryst Database With Implications For Kimberlite Compositions // Gondwana Research –2023. DOI: 10.1016/j.gr.2023.10.021

- Perepechko Y., Sharapov V., Tomilenko A., Chudnenko K., Sorokin K., Ashchepkov I. The Dynamics of Transformation of Lithospheric Mantle Rocks Beneath the Siberian Craton // Minerals – 2023 – 13 – 423. DOI: 10.3390/min13030423

- Sharapov V., Perepechko Y., Mikheeva A., Ashchepkov I., Lyamina V., Boguslavsky A. Morphotectonic and petrological characteristics of Permo-Triassic traps of Siberia // Journal of Earth System Science – 2023 . DOI: 10.1007/s12040-023-02221-y

- Андроханов В.А., Богуславский А.Е. Соколов Д.A., Филонова Ю.О., Ужогова А.А. Почвенно-экологическая оценка рекультивации отвалов угольных месторождений // Химия в интересах устойчивого развития – 2023 – 31 – 1–12. DOI: 10.15372/KhUR2023433

- Богуславский А. Е., Шиганова О. В., Шварцева О. С., Спирин А. О., Уникальное Кучукское месторождение озёрных солей и правовые аспекты его разработки // Отечественная геология – 2023 – № 3. DOI: 10.47765/0869-7175-2022-10012

- Рябов В.В., Пономарчук В.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОЛОГИИ КУРЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАФИТА В КРОВЛЕ ТРАППОВОЙ ИНТРУЗИИ ПЕРВОГО ПОРОГА (Сибирская платформа) // Геология и геофизика, 2023, т. 64, № 7, с. 955–971. DOI: 10.15372/GiG2022155

2024 год

- Artemyev G.D., Boguslavsky A.E., Safonov A.V. Corrosion of iron powder (ZVI) under abiotic and biotic conditions of groundwater with nitrate and sulfate contamination // Int. J. Corros. Scale Inhib., 2024, 13, no. 4, 2327-2339. DOI: 10.17675/2305-6894-2024-13-4-23

- Aschepkov l.V., Kostrovitsky S.I., Babushkina S.A., Medvedev N.S. Reconstructions of mantle structure beneath the Anabar Shield kimberlites – similarities and differences // Geosystems and Geoenvironment Available online 8 April 2024, 100282. DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100282/ DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100282

- Ashchepkov I.V. , Zhmodik S.M., Belyanin D.M., Kiseleva O.N., Karmanov N.S., Medvedev N.S. Comparative mineralogy, geochemistry and petrology of the Beloziminsky Massif and its aillikite intrusions// Geosystems and Geoenvironment, Volume 3, Issue 4, November 2024, 100309. DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100309

- Ashchepkov I.V., Ntaflos N., Medvedev N.S., Shmarov G.P. Trace element geochemistry of mantle xenoliths from Zarnitsa kimberlite pipe, Daldyn field, Yakutia: Complex history of melts interactions with lithospheric mantle // Geosystems and Geoenvironment (2024). DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100313

- Ashchepkov I.V., Ntaflos T., Medvedev, N.S., Vladykin, N.V., Logvinova A.M., Yudin D.S., Downes H., Makovchuk I.V., Salikhov R.F. Mantle Xenoliths from Komsomolskaya Kimberlite Pipe, Yakutia: Multistage Metasomatism // Geosystems and Geoenvironment 2024, 3 (3), 100272. DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100272

- Ashchepkov I.V., Tsygankov A.A., Burmakina G.N., Karmanov N.S., Rasskazov S.V., Chuvashova I.S., Ailow Y. Thermal state and nature of the lower crust in the Baikal Rift Zone: Insight from xenoliths of Cenozoic and Paleozoic magmatic rocks // Geosystems and Geoenvironment, 2024, 100305. DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100305

- Shvartseva O., Gaskova O., Yurtaev A., Boguslavsky A., Kolpakova M., Mashkova D. Water–Rock–Organic Matter Interactions in Wetland Ecosystem: Hydrogeochemical Investigation and Computer Modeling // Water 2024, 16(3), 428. DOI: 10.3390/ w16030428

- Граханов С.А., Голобурдина М.Н., Иванов А.С., Ащепков И.В. Минералого-петрографическая характеристика алмазоносных образований Булкурской антиклинали, Республика Саха (Якутия) // Региональная геология и металлогения. – 2024 – № 98 – С. 41–63. DOI: EDN FGRCZB

- Зинченко В.Н., Иванов А.С., Ащепков И.В. Минералы-спутники алмазов трубки Зарница: метод прогнозирования CLIPPIR алмазов в слабоалмазоносных кимберлитах // Региональная геология и металлогения. – 2024. – № 99. – С. 44–67. DOI: 10.52349/0869-7892_2024_99_44-67. DOI: 10.52349/0869-7892_2024_99_44-67

- Иванов А.С., Зинченко В.Н., Ащепков И.В., Бабушкина С.А., Олейников О.Б., Шелков П.Н. ПОИСК КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ГИГАНТСКИХ CLIPPIR АЛМАЗОВ НА СЕВЕРЕ ЯКУТИИ МЕТОДОМ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ (МЕТОД 5Е ДИАГРАММ). Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(5):0782. DOI: 10.5800/GT-2024-15-5-0782

- Софронова С.М., Ти Е.Ю., Богуславский А.Е., Сафонов А.Е., Артемьев Г.Д. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХРАНИЛИЩ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЧЕПЕЦКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ УЧАСТКИ// Известия Алтайского отделения Русского географического общества, 74(3), 5-16. 2024.

- Шиганова О.В., Богуславский А.Е., Спирин А.О., Глушкова Н.Б. Геохимия природных вод бассейна оз. Кучукское // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2024, № 3 (59), 108-118. DOI: 10.20403/2078-0575-2024-3-108-118