Лаборатория петрологии и рудоносности магматических формаций (211)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук Роман Аркадиевич Шелепаев

Научный руководитель базового проекта

Член-корреспондент РАН Крук Николай Николаевич

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает более 25 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 7 докторов геолого-минералогических наук, 13 кандидатов геолого-минералогических наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, к.г.-м.н. Роман Аркадиевич Шелепаев

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Телефон, 373-05-26 (доб.234)

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН

Юрий Алексеевич Кузнецов (1903 – 1982)

В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века Юрием Алексеевичем впервые выделены и систематизированы главные типы магматических формаций, дана их сравнительная характеристика, рассмотрены особенности состава, металлогении и общие закономерности размещения в структурах земной коры. Предложенная систематика магматических формаций, базирующаяся на вещественных и структурно-тектонических признаках, послужила основой легенд к геолого-формационным картам разного масштаба и различных регионов СССР. Применение формационного метода оказалось весьма плодотворным для решения ряда других теоретических проблем геологии, касающихся общих закономерностей развития магматизма в истории развития Земли. В частности, – связи магматизма с тектоникой, причин разнообразия изверженных горных пород и смены их состава во времени, необратимости геологических процессов и т. д. Эти исследования имели и большое практическое значение, являясь теоретической основой металлогенических прогнозов и обобщений.

Институт геологии и геофизики СО АН СССР на долгое время стал центром научных исследований в формационном направлении. Ю.А. Кузнецовым была создана в институте с самого начала его организации лаборатория магматических формаций, а затем крупный научный отдел, в который вошли три лаборатории: магматических формаций (заведующий – Ю.А. Кузнецов, в последующем – Г.В. Поляков и А.Э. Изох), петрологии изверженных горных пород (Г.В. Пинус, В.В. Велинский, В.А. Симонов) и рудоносности магматических формаций (Э.П. Изох, А.Г. Владимиров).

Глеб Владимирович Поляков,

заведующий лабораторией

магматических формаций в 1984 - 1999 годы

Эмиль Петрович Изох,

заведующий лабораторией

рудоносности магматических формаций в 1965 - 1984 годы

На основе теоретических обобщений проводилось изучение конкретных магматических комплексов с целью дальнейшей типизации магматических формаций. Исследования в области эволюционной петрологии, сочетающиеся с прогнозно-металлогеническими обобщениями, были проведены на обширных территориях Центральной и Юго-Восточной Азии (Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Средняя Азия, Монголия, Вьетнам). Важным направлением в магматической геологии стала формационная петрология, предметом которой является петрогенезис закономерных ассоциаций магматических горных пород – магматических комплексов. Формационный подход оказался весьма продуктивным при решении фундаментальных проблем связи магматизма и тектоники, глубинной геодинамики и эволюционной петрологии, выяснении общих закономерностей эволюции эндогенных процессов, запечатлеваемой в верхней части литосферы – земной коре – в виде закономерно повторяющихся породных парагенезов – магматических и рудных формаций, магматических и металлогенических провинций, рядов и т. п. Он был и остается весьма актуальным при изучении сложных рудно-магматических систем, металлогенической специализации магм и связанных с магматизмом процессов рудообразования.

Постепенно сближаясь с исследованиями по физико-химической петрологии, учения о формациях вошли в русло традиционных рудно-петрологических исследований с приоритетом физико-химического анализа и моделирования, но характеризуясь вместе с тем отчетливой геодинамической направленностью. В конце ХХ века в формационных исследованиях усилился металлогенический аспект, заметно возросла роль вещественных признаков, включая детальные изотопно-геохимические характеристики при оценке рудной специализации и потенциальной рудопродуктивности магматических комплексов. Магматический комплекс стал учитываться как обязательная составная часть рудно-магматических систем, являющихся основой современного металлогенического анализа.

С началом ХХI века новые изотопно-геохимические методы позволили существенно уточнить возраст и геологическую позицию, источники вещества, а также взаимоотношения различных компонентов рудно-магматических систем. В сочетании с разработкой программных методов численного моделирования экспериментальных и природных систем это дает возможность построения современных петролого-генетических моделей и, соответственно, более корректного решения прогнозно-металлогенических задач применительно к рудно-петрографическим провинциям. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам связи магматизма и тектонических режимов, что позволило выделять габброидные и гранитоидные серии как индикаторы разных геодинамических режимов в эволюции складчатых поясов. В этом направлении работали сотрудники лаборатории петрогенезиса магматических формаций под руководством профессора Андрея Эмильевича Изоха и лаборатории орогенного магматизма и метаморфизма под руководством профессора Александра Геннадьевича Владимирова.

Андрей Эмильевич Изох, член-корреспондент РАН,

заведующий лабораторией петрогенезиса

и рудоносности магматических формаций

Александр Геннадьевич Владимиров, профессор,

заведующий лабораторией орогенного магматизма и метаморфизма

В 2005 году при образовании Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН научные исследования в области магматических формаций, магматизма и геодинамики, были вновь объединены в Лабораторию петрологии и рудоносности магматических формаций под руководством А.Э. Изоха.

Научные исследования в области магматической геологии и петрологии изверженных горных пород ведутся в Институте более чем половину века. За это время геологическая наука пережила коренную смену геологической парадигмы (появление концепции плитной тектоники, а затем и глобальной геодинамики, сочетающей тектонику плит и теорию плюмов). Тем не менее формационный анализ как необходимый и эффективный метод изучения магматических и рудных образований на пути построения более совершенных петрогенетических и геодинамических моделей сохранил свое значение как в фундаментальной, так и в прикладной сферах геологии.

Основные объекты исследования,экспедиции, эксперименты, разработки

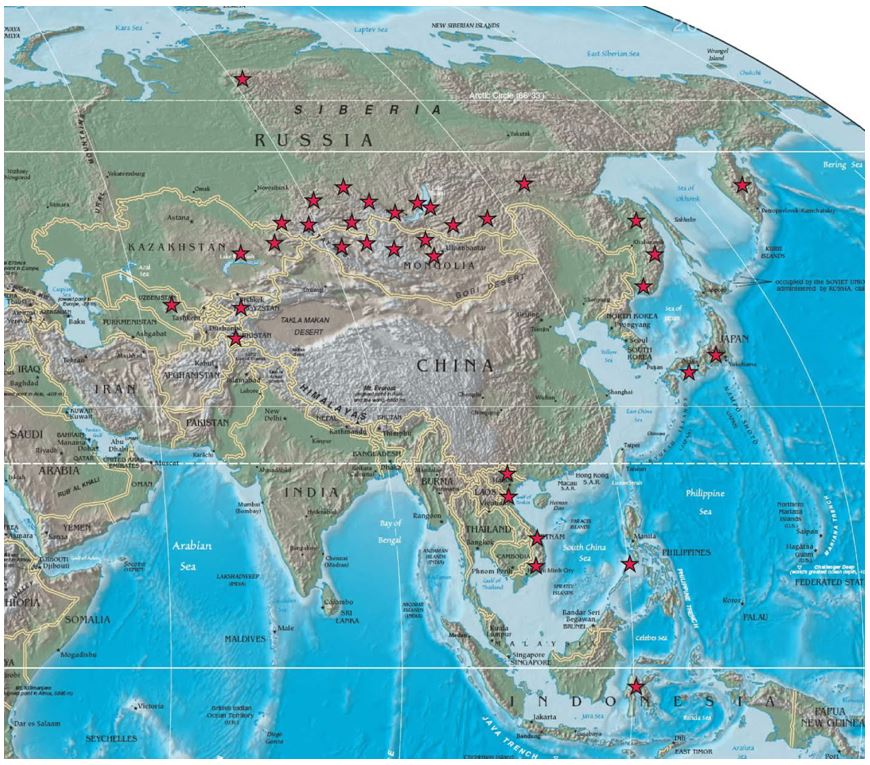

Научные интересы приводят сотрудников лаборатории в самые разные места на планете Земля. На представленной ниже карте отмечены места наших экспедиционных работ за последние 5 лет. Главные интересы сосредоточены в пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса, Сибирской платформы, а также Тихоокеанской окраины Азии.

География экспедиционных работ сотрудников Лаборатории петрологии и рудоносности магматических формаций за 2016–2020 гг.

1. Горный и Рудный Алтай

2. Западная, Центральная Монголия и Тува

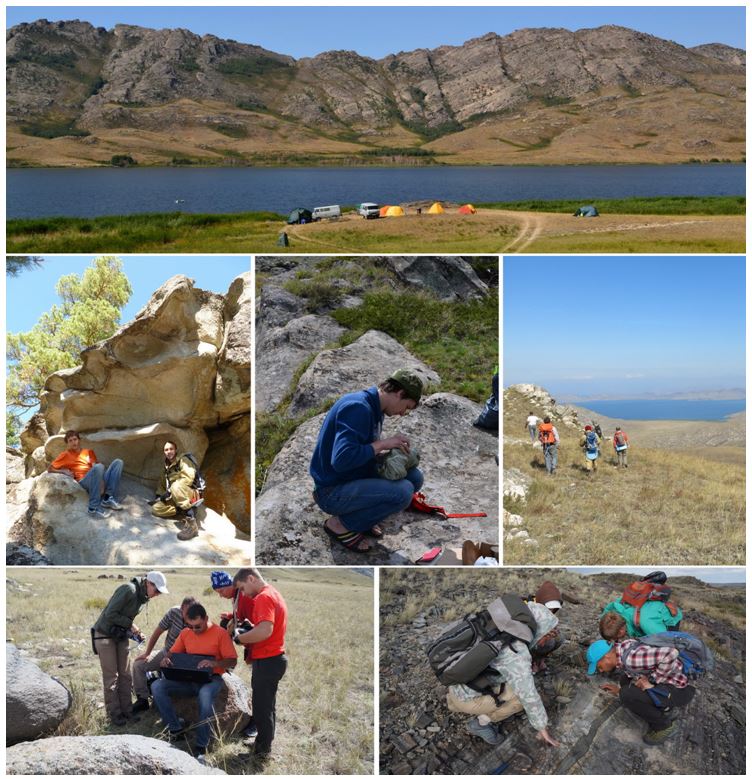

Уже почти 40 лет сотрудники Лаборатории проводят исследования магматизма Монголии, за это время накоплен уникальный материал, позволяющий решать многие научные и прикладные задачи. Монголия – рай для петрографов, петрологов, в котором можно найти как широко распространенные (габбро, диориты, монцониты, граниты), так и редкие петрографические разновидности магматических пород, например, корситы, орбикулярные алливалиты, монцогаббро, базальты с мегакристаллами красного граната и др.

Геологическая история Монголии схожа с другими регионами Центральной Азии – «осколки» древних континентов перемешаны со складчатыми областями – представляет собой коллаж всех известных геодинамических обстановок в широком временном ряду от архея до квартера. Наши исследования были сосредоточены на исследовании магматических пород, имеющих мантийные корни. Мы изучали: расслоенные ультрамафит-мафитовые интрузивы для определения их Cu-Ni-ЭПГ рудоносности; породные и минеральные включения в молодых базальтов для сбора информации о составе и условиях нижней коры и верхней мантии; интрузивы «пестрого» состава для понимания процессов взаимодействия мантии и коры. А все исследования магматизма Монголии были направлены на установление возрастных рубежей, масштабов проявления, геодинамических обстановок реализации, формационную принадлежность, петрологических моделей генезиса и рудного потенциала.

В последние годы экспедиции в Монголию проводятся в тесном сотрудничестве с археологами, изучающие палеолитические стоянки. Задача, поставленная археологами – найти источник каменного сырья, из которого в палеолите изготавливали предметы быта. Работа с археологами показала, что источником сырья для артефактов, находимых в районе долине р. Селенги, в ее среднем течении были горизонты силицитов в пермские осадочные отложениях хануйской серии. В одном из маршрутов при отборе пробы на возраст из монцонитов Нарийнтолбурийнгольского массива (попутно, помимо археологических задач мы решаем свои петрологические) под валуном, от которого отбиралась проба, был обнаружен стальной меч, датируемый, предположительно, восемнадцатым веком. Благодаря российским археологам, находившимся с нами, находка была оперативно передана в Институт истории и археологии Монгольской академии наук для реставрации и изучения.

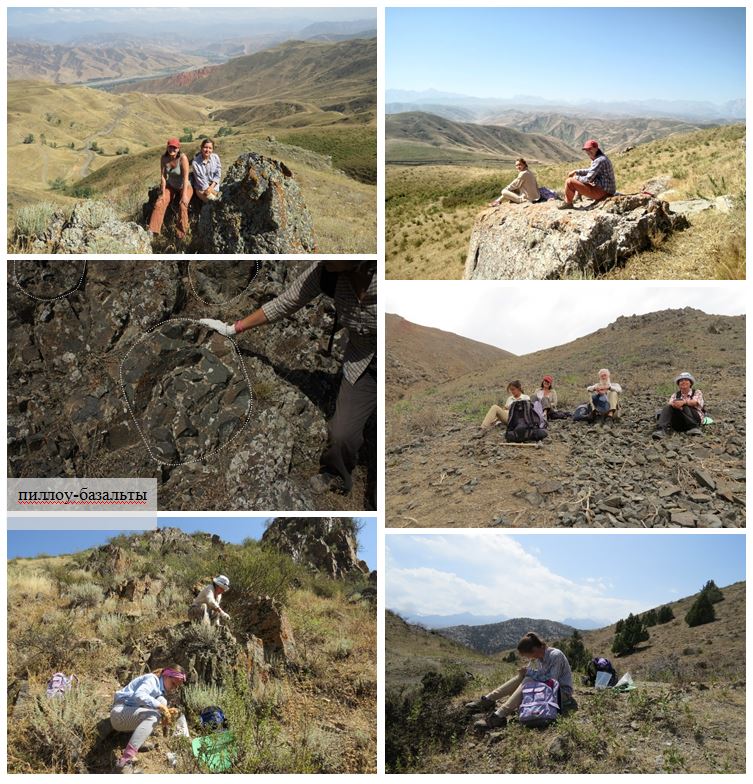

3. Восточный Казахстан

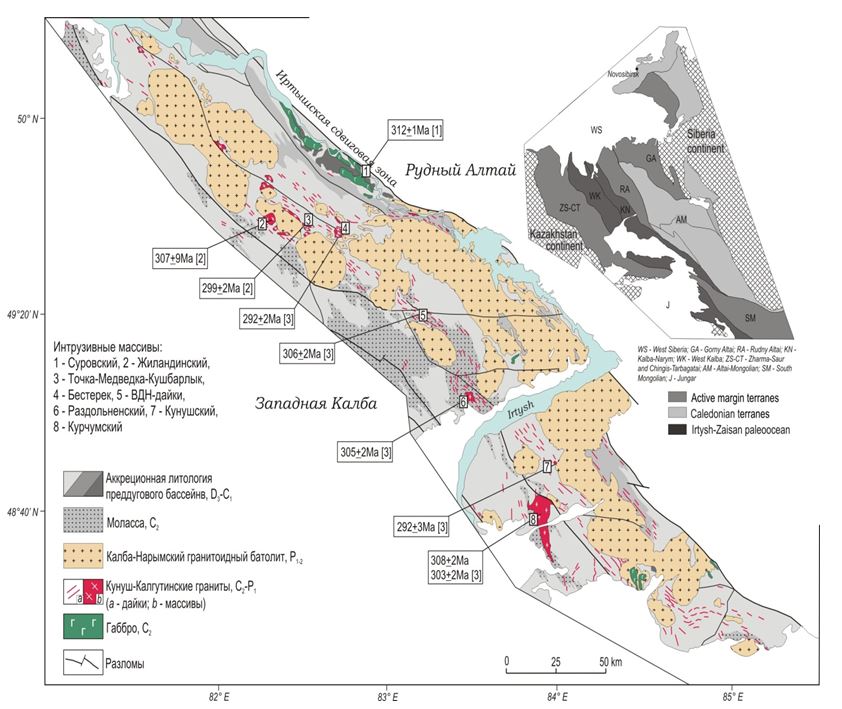

Сотрудники лаборатории проводят многолетние исследования магматических комплексов Восточного Казахстана. Эта территория является частью Алтайской коллизионной системы герцинид, сформированной в позднем палеозое при коллизионном взаимодействии Сибирского и Казахстанского палеоконтинентов. В результате аккреционно-коллизионных событий на этой территории оказались совмещены магматические комплексы различной геодинамической природы. Расшифровка истории развития магматизма, изменения состава мантийных и коровых источников, их вазимодействия и построение петрогенетических моделей позволит внести существенный вклад в представления о геодинамической эволюции этой части Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Объекты исследования - интрузивные массивы габброидов и гранитоидов, вулканические и вулкано-плутонические структуры, толщи осадочно-вулканогенные толщи, дайковые рои и пояса, жилы пегматитов, включая редкометалльные.

Цель исследований - установление масштабов и последовательности формирования магматических комплексов Восточного Казахстана, выяснение внутреннего строения массивов, последовательности фаз внедрения, взаимоотношений пород. Отбор проб для проведения лабораторных петрографических, минералогических, петрогеохимических, изотопных, геохронологических исследований горных пород и минералов для определения особенностей состава, установления возраста магматических событий, их корреляции с целью палеогеодинамических реконструкций и металлогенического прогнозирования.

Методы полевых исследований - автомобильные и пешие маршруты; картирование опорных участков, в том числе с использванием спутниковых снимков, документирование обнажений с фотографированием и зарисовками взаимоотношений пород; отбор проб из свежих скальных обнажений с помощью геологических кувалд и молотков. Привязка ключевых обнажений и мест отбора проб осуществляется с помощью систем спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС.

4. Центральный Казахстан

Итмурундинская зона, включающая в себя одноименный офиолитовый пояс и аккреционный комплекс, распложена в одном из труднодоступных мест северного Прибалхашья в западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. В связи с этим геологическая история этого региона остается дискуссионной. Итмурундинский аккреционный комплекс и офиолитовый пояс являются одним из ключевых объектов для расшифровки процессов магматизма Палеоазиатского океана и на его активных окраинах.

Объекты исследования – ордовикско-раннесилурийские вулканогенные и осадочные образования итмурундинской, казыкской и тюретайской свит, изучаемые нами с позиции орогении тихоокеанского типа и стратиграфии океанической плиты.

Цель исследований – установление геодинамической обстановки формирования вулканических и осадочных пород по результатам геологической съемки, отбора проб и петрографических, изотопно-геохимических и геохронологических исследований.

5. Киргизия

Алайский хребет принадлежит к герцинской складчатой области Южного Тянь-Шаня, являясь частью Южно-Ферганской синформы, именуемой также Араванской тектонической зоной, сопряженной со структурной зоной Южно-Ферганского глубинного разлома.

Объектами исследования являлись породы чонкойской свиты (Є1), пульгонской свиты (S1-2) и араванской свиты (D1-2) в составе аккреционного и надсубдукционного комплексов, образованных на конвергентной окраине тихоокеанского типа, существовавшей в Туркестанской ветви Палеоазиатского океана.

Цель исследования - детальное картирование и документация разрезов Алайского хребта, представленных магматическими и осадочными породами океанического происхождения.

6. Узбекистан

Узбекский Южно-Тяньшанский складчатый пояс расположен в юго-западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса и сложен преимущественно средне-позднепалеозойскими породами, образованными на активных и пассивных окраинах Палеоазиатского океана.

В ходе полевых исследований изучены и опробованы 4 опорных участка в пределах в центральной и восточной частях складчатого пояса: 1) горы Букантау, 2) горы Тамдытау, 3) хребет Северный Нуратау, 4) хребет Чаткало-Курама.

Детально изучены магматические и осадочные породы стратиграфии океанической плиты и субдукционных комплексов. Отобраны пробы кислых и основных вулканитов (базальты, андезиты, дациты), а также ультрамафитов, гранитов и гранодиоритов для изотопно-геохимических исследований и на цирконометрию.

7. Саяны и Тува

8. Прибайкалье и Забайкалье

9. Сихотэ-Алинь

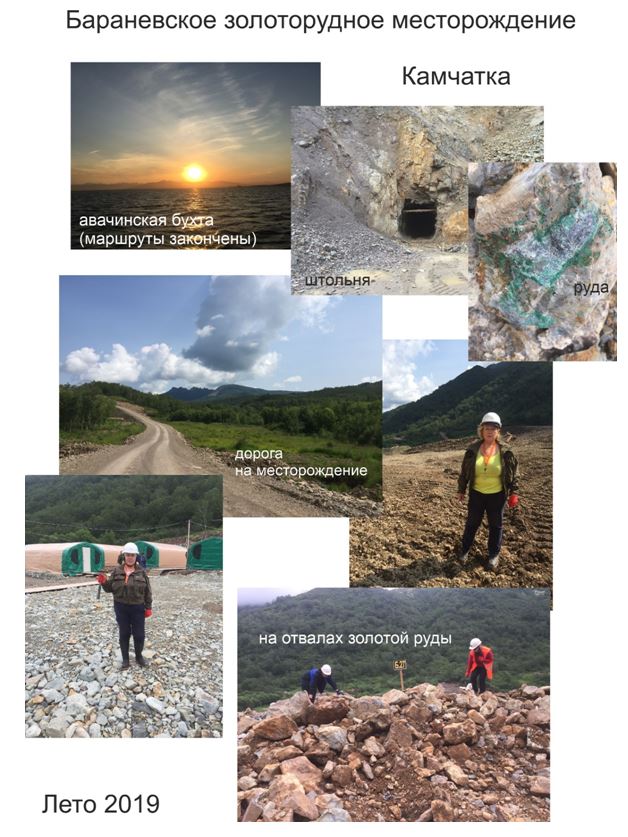

10. Камчатка

Целью экспедиции было посещение и опробование Золоторудного эпитермального месторождения Бараневское, расположенного на п-ве Камчатка в пределах Центрально-Камчатского вулканического пояса. Цель поездки: отобрать образцы для определения форм концентрирования золота и выявления генетических особенностей формирования руд.

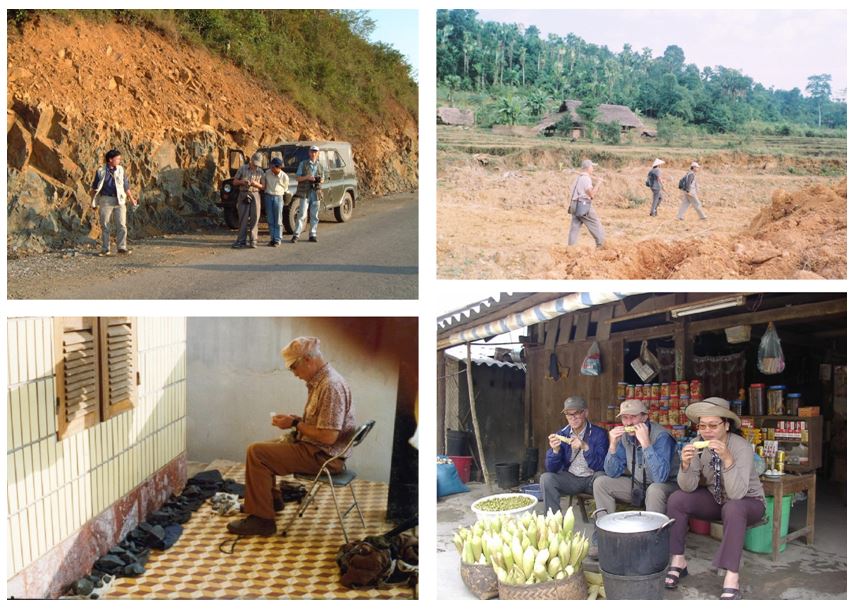

11. Вьетнам

Уже более 50 лет ведется сотрудничество с коллегами из Вьетнамской академии наук и технологий по исследованиям магматизма и металлогении Вьетнама. За эти годы получено множество принципиально новых результатов о геологическом строении, закономерностях эволюции литосферы, размещения многих рудных месторождений.

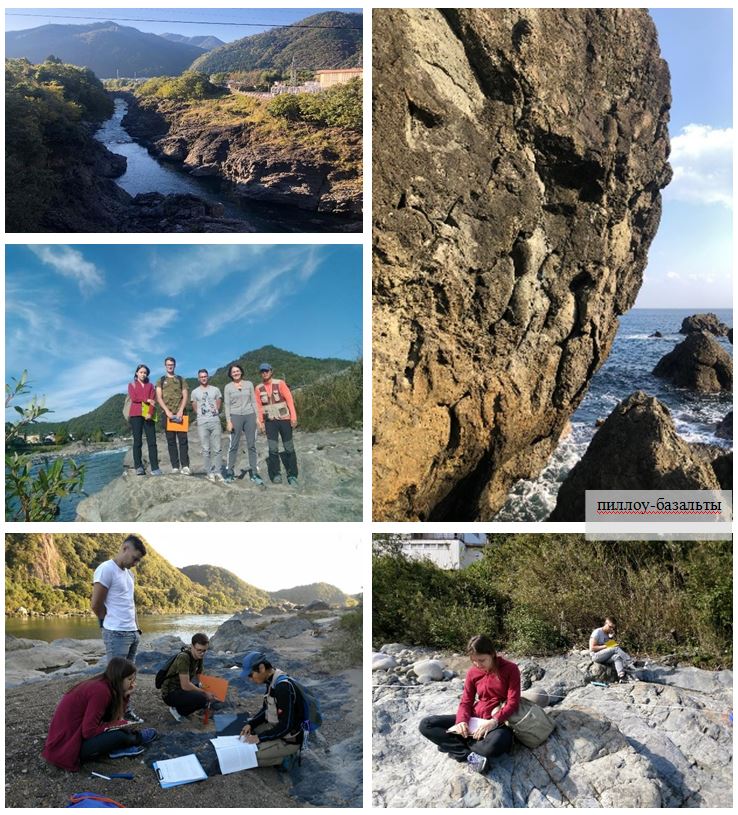

12. Япония

Полевые работы проводились в 2017 – 2019 гг. на ключевых аккреционных и надсубдукционных комплексах Японии с целью изучения отложений стратиграфии океанической плиты и островных дуг.

Объекты исследования – пермо-триасовый комплекс Мино-Тамба, триасово-юрский комплекс Чичибу и мел-неогеновый комплекс Шиманто. Аккреционные комплексы Японии включают в себя фрагменты океанической коры (базальты, пелагические кремни, хемипелагические осадки, турбидиты) и вместе с надсубдукционными вулканитами являются важными составляющими орогенных поясов тихоокеанского типа.

Целью полевых исследований было изучение/картирование взаимоотношений магматических и осадочных пород аккреционных и надсубдукционных комплексов, их опробование для последующих изотопно-геохимических и геохронологических исследований.

Сотрудники лаборатории проводят фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру направлений: закономерности проявления базит-ультрабазитового и гранитоидного магматизма в разных геодинамических обстановках, индикаторная роль магматизма в процессах роста континентальной коры и преобразования литосферы в платформенных областях и складчатых поясах, исследования магматического сульфидного и благороднометалльного оруденения, исследования полиметаллических и редкометалльных рудно-магматических систем. За последние годы получен ряд важных научных результатов.

Петрология базит-ультрабазитовых комплексов, мантийный магматизм и эволюция палеоокеанов

1.

На примере Сибирской и Эмейшаньской Крупных Изверженных Провинций установлено, что для ранних этапов и периферийных областей провинций характерны низкие содержания ЭПГ, а для пикритов и толеитовых базальтов из центральных областей - высокие их концентрации (до n*10 мг/т).

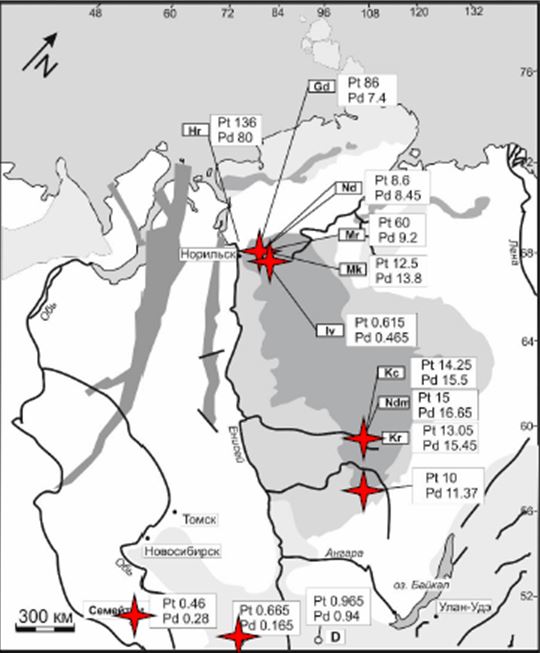

Схема распространения пермотриасового магматизма, связанного с Сибирской крупной изверженной провинцией. Звездами обозначены места отбора исследованных образцов и содержания Pt и Pd (в мг/т). Свиты: Iv – ивакинская; Mk – мукулаевская; Mr – моронговская; Nd – надеждинская; Gd – гудчихинская; Hr – хараелахская; Kc – кочечумская; Ndm – нидымская; Kr - корвунчанская

Высокой степенью плавления и высокими содержаниями ЭПГ в магмах в области головы мантийного плюма обусловлена высокая продуктивность сопряженных с траппами ультрамафит-мафитовых интрузивов. Насыщение расплавов серой происходит в промежуточных камерах.

2.

Исследованы базит-ультрабазитовые и гранитоидные магматические ассоциации Восточного Казахстана. Установлено, что существенная часть базитового магматизма и главный объем гранитоидного магматизма были проявлены в ранней перми (300 - 270 млн. лет назад), на пост-орогенном этапе развития Алтайской аккреционно-коллизионной системы.

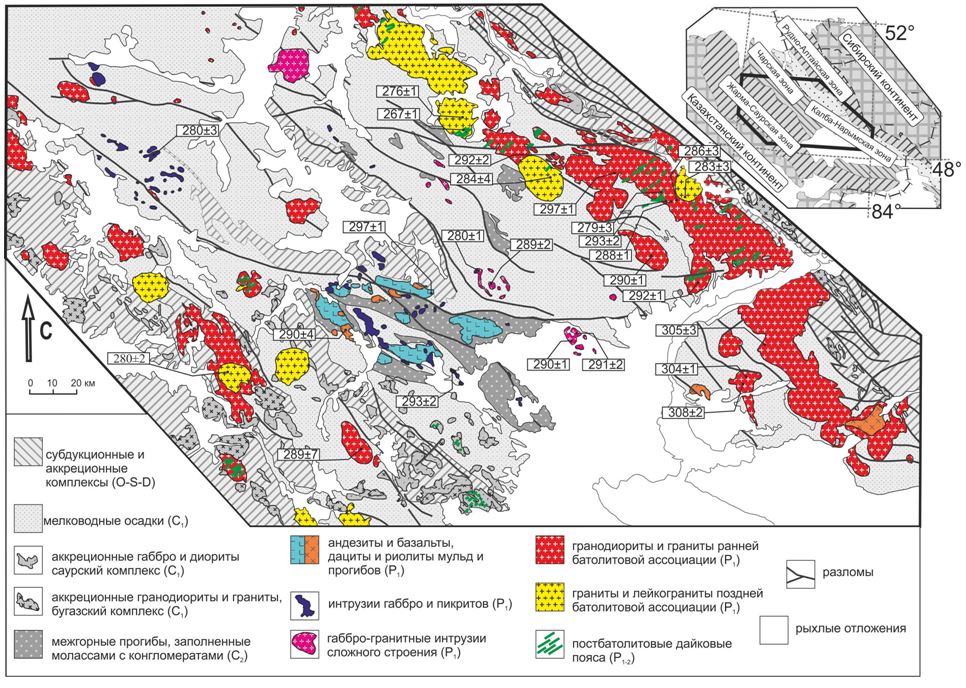

Схема размещения раннепермских (300-270 млн. лет) магматических комплексов Восточного Казахстана. Указаны новейшие геохронологические данные

Раннепермские породы мантийного генезиса являются субщелочными, геохимически обогащенными и отвечают породам внутриплитных (плюмовых) геодинамических обстановок. Целесообразно расширить область Таримской крупной магматической провинции на северо-запад, охватив территорию Восточного Казахстана. Столь значительное распространение термического возмущения в верхней мантии очевидно стало возможным благодаря процессам пост-орогенического растяжения после коллизии Сибирского и Казахстанского континентов. Таким образом, современный геологический облик и металлогеническая специфика территории Восточного Казахстана является результатом плейт-тектонических процессов посторогенического растяжения на фоне повышенного термического градиента в мантии, вызванного активностью Таримского мантийного плюма.

3.

Пермский период в истории Азии характеризуется широким развитием внутриплитного магматизма, который традиционно связывается с мантийными плюмами. С проявлениями такого магматизма связаны крупные месторождения меди, никеля, платиноидов, ванадия и др. Пермский магматизм синхронно проявился как на кратонах, так и среди их складчатого обрамления. Такая синхронная или почти синхронная мамгатическая активность вызывает вопрос – пермский базитовый магматизм складчатых поясов это отголоски деятельности крупных событий происходящих на кратонах или проявление магматизма связанное с независимым мантийным плюмом. Решение этой проблемы имеет высокую научную значимость.

Установлено двухфазное строение ультрамафит-мафитового массива Орцог-Ула в Западной Монголии: 1 фаза представлена ритмично-расслоенной перидотит-габбровой серией пород (278,7 ± 2,5 Ма), 2 фаза – слабо-дифференцированная серия (272 ± 2 Ma), сложенная биотит-содержащими амфибол-оливиновыми габброидами. Породы первой фазы внедрения по петрохимическим трендам (меньшими содержаниями Na2O+K2O, TiO2, P2O5), по уровню концентраций некогерентных элементов (более низкими концентрациями легких и тяжелых лантаноидов, крупноионных литофильных элементов и более интенсивными минимумами высокозарядных элементов) отличаются от пород второй фазы. Предполагаются различные мантийные источники: для первой фазы – деплетированный (εNd (270Ма) +13,5), а для второй – обогащенный (εNd(270Ма) –4,3…+1,8) . Рассчитанные исходные расплавы для первой и второй интрузивных фаз относятся к пикробазальтовым магмам.

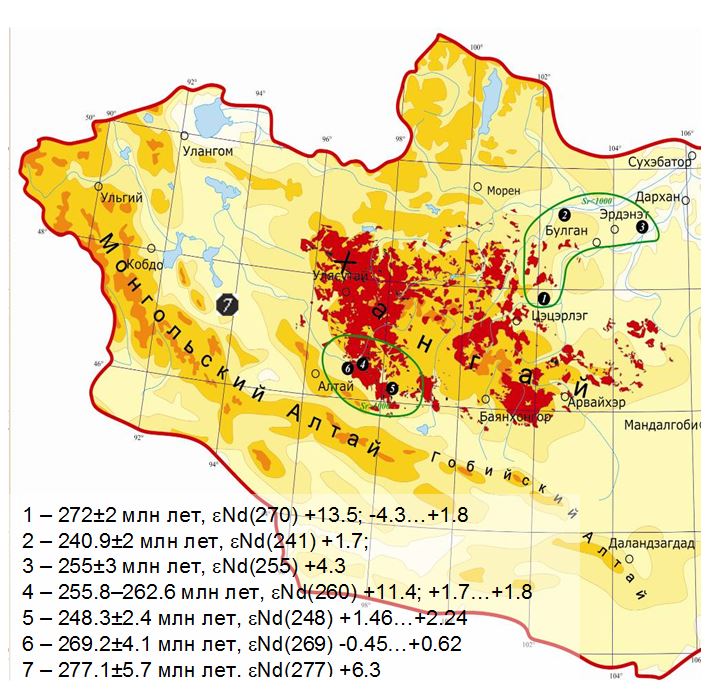

Геологическое положение, изотопно-геохронологические и изотопно-геохимические данные по базитовым интрузивам западного сегмента ЦАСП. Изученные интрузивы: 1 – Орцогулинский, 2 – Нарийнтолбуриингольский, 3 – Номгонский, 4 – Яматулинский, 5 – Дзадгайнурский, 6 – Дзараулинский, 7 – Баянцаганский.

Таким образом, мантийные источники для пермских интрузивов Западной Монголии имели гетерогенную природу, – так из деплетированных формировались родоначальные расплавы для магматических фаз имеющих низкощелочной состав, что отражается в их петрографическом составе – отсутствии калийсодержащих минералов: биотита и калий-натровых полевых шпатов, а из обогащенных, возможно под действием мантийных плюмов, источников генерировались выплавки, кристаллизация которых дала биотит-содержащие оливиновые габброиды.

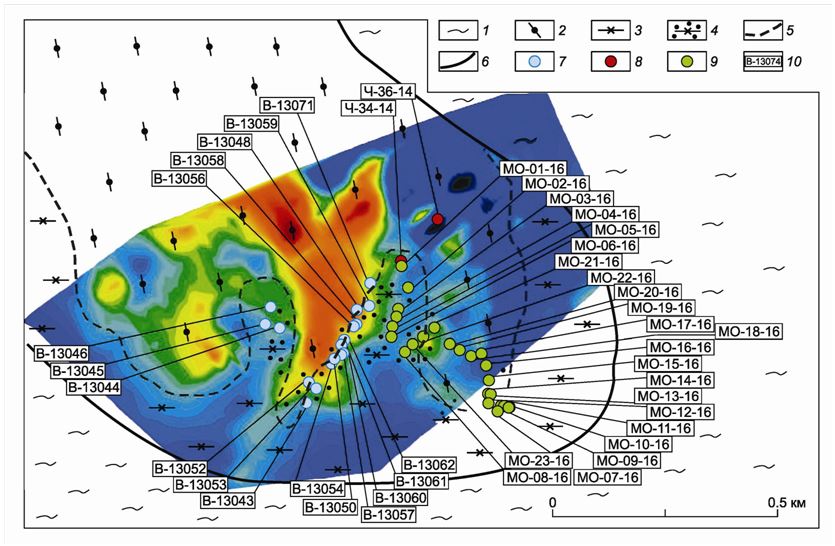

Карта аномальных значений модуля вектора магнитной индукции, совмещенная со схемой массива, по нашим данным: 1 — кристаллические сланцы и гнейсы; 2 — габброиды первой фазы; 3 — габброиды второй фазы; 4 — габброиды с сульфидной вкрапленностью; 5 — граница между фазами; 6 — граница с вмещающими породами; 7 — места отбора проб 2013 г., 8 — места отбора проб 2014 г., 9 — места отбора проб 2016 г., 10 — номер образца.

4.

Исследованы синколлизионные среднекембрийские габброиды Хайрханского дунит-троктолит-габбрового массива в Озерной зоне Западной Монголии. Массив прорывает нижнекембрийские молассовые толщи и прорывается среднекембрийскими диорит-плагиогранитными интрузивами (507 млн. лет). U-Pb возраст по цирконам из габброидов этого массива 511 млн. лет. Минералого-петрографические и геохимические данные для габброидов этого массива обладают типичными надсубдукционными характеристиками (высокая основность плагиоклазов при повышенной железистости оливинов, высокая глиноземистость, низкие содержания титана и щелочей, минимумы по Ta, Nb, Zr и Hf. Для расслоенной серии массива характерно широкое проявление орбикулярных габбро, которые можно рассматривать как габбро-габбровый минглинг.

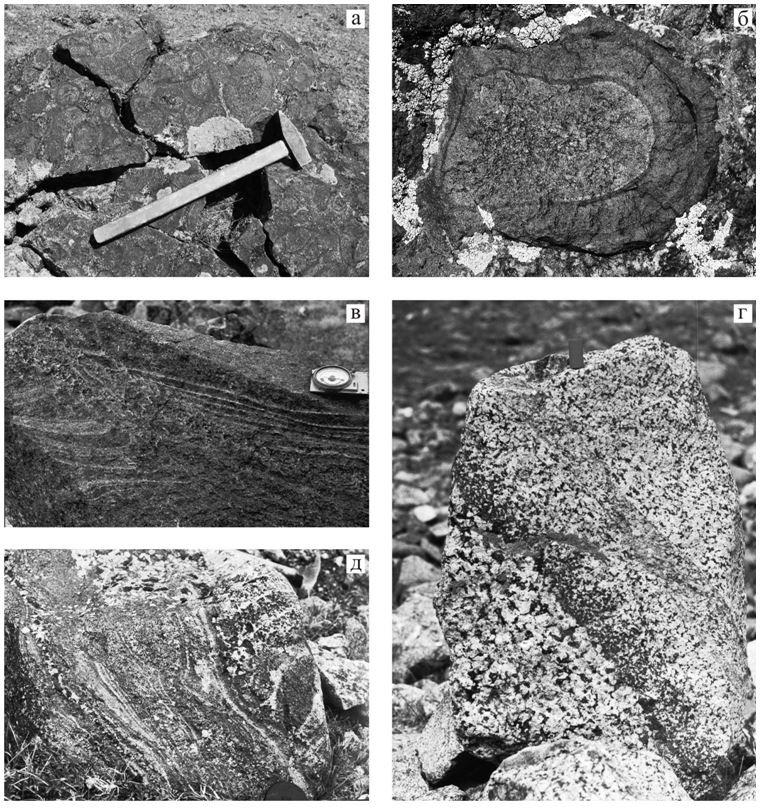

Орбикулы и структурные деформации в расслоенной серии Хайрханского массива. а – обнажение горизонта орбикулярных пород в центральной части массива; б – одиночная деформированная орбикула с трехзонной оболочкой и отчетливо грубозернистой центральной частью; в – пластические деформации тонкой ритмичной расслоенности в оливиновых габбро; г – крупномасштабная ритмичная расслоенность и зона вязко-пластического срыва, запечатанного позднемагматическим амфиболом; д – вязко пластические деформации пород расслоенной серии.

В то же время для расслоенной серии массива характерны высокотемпературные вязко-пластические деформации, которые охватывают весь объем интрузива. Эти наблюдения в совокупности с геологическими и геохронологическими данными, связанных с плавлением надсубдукционной мантии в кембро-ордовикское время. позволяет трактовать Хайрханский массив как пример синколлизионных расслоенных габброидов.

5.

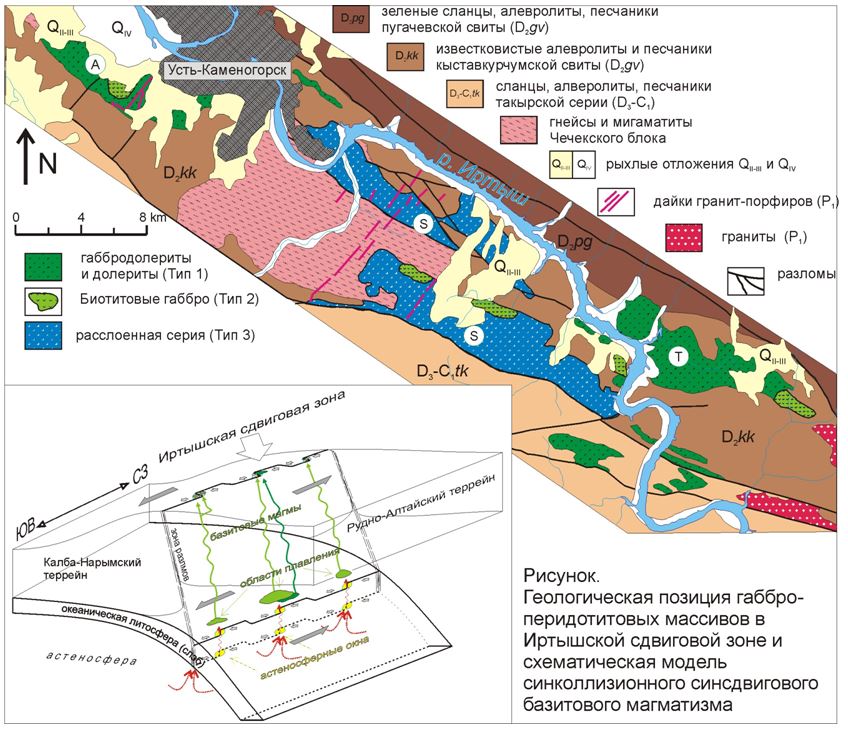

В пределах Иртышской сдвиговой зоны Восточного Казахстана исследованы массивы габбро и перидотитов.

Выделено три типа пород, различающихся геологической позицией и вещественными характеристиками: 1) долериты и габбродолериты, 2) биотит-содержащие габбронориты и габбродиориты, 3) перидотиты и габбро расслоенной серии. Породы первых двух типов произошли при дифференциации первичной магмы, соответствующей толеитовым базальтам. Породы расслоенной серии, произошли при дифференциации относительно деплетированной более высокотемпературной магмы, состав которой соответствует магнезиальным базальтам. Геохимические и изотопные данные указывают, что обе первичные магмы образованы при плавлении деплетированной мантии (шпинелевый лерцолит), различия в их составах обусловлены разной степенью плавления. Возраст габброидов определен U-Pb и Ar-Ar датированием и составляет 317-313 млн. лет, что соответствует времени коллизионной орогении в регионе. Базитовый магматизм явился результатом возникновения астеносферных окон в подлитосферной мантии, обусловленным трансформным скольжением блоков вдоль Иртышской сдвиговой зоны. Проявления базитового магматизма отражают начало коллапса орогенного сооружения.

6.

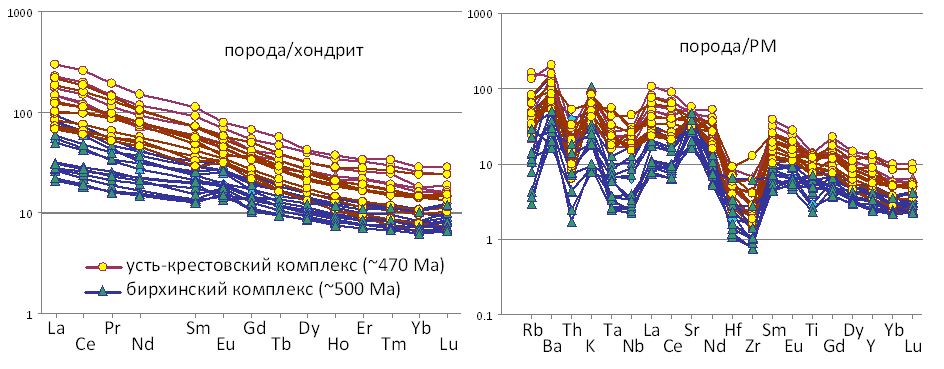

Для Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) предложена модель развития базитового магматизма с закономерной сменой состава мантийных магм. На первом этапе родоначальная магма бирхинского комплекса (500 млн лет) генерировалась из древней надсубдукционной литосферной мантии. Надсубдукционные геохимические метки наследуются выплавками от литосферного источника, что объясняет тренд габброидов в область субщелочных составов и их надсубдукционные геохимические характеристики при отсутствии субдукции. Источником тепла под Саяно-Байкальской складчатой области являлась крупная низкоскоростная мантийная провинция (Large Low Shear Velocity Province – LLSVP).

Второй импульс магматизма (усть-крестовский комплекс) на 470 млн лет связан с коллизионными сдвиговыми движениями. Образовавшиеся глубинные разломы служат подводящими каналами не только литосферных, но и подлитосферных магм. При их смешении образуются гибридные магмы, которые обогащены несовместимыми элементами (компонента LLSVP) но, как и магмы первого этапа, несут надсубдукционную компоненту литосферной мантии.

Спектры нормированных содержаний редких и редкоземельных элементов в породах бирхинского и усть-крестовского комплексов

В предложенной модели магмы разных этапов и разного состава образуются, закономерно сменяя друг друга, под воздействием одного горячего поля, на начальных этапах без участия обогащенного вещества, на последующих с вовлечением глубинного обогащенного вещества.

7.

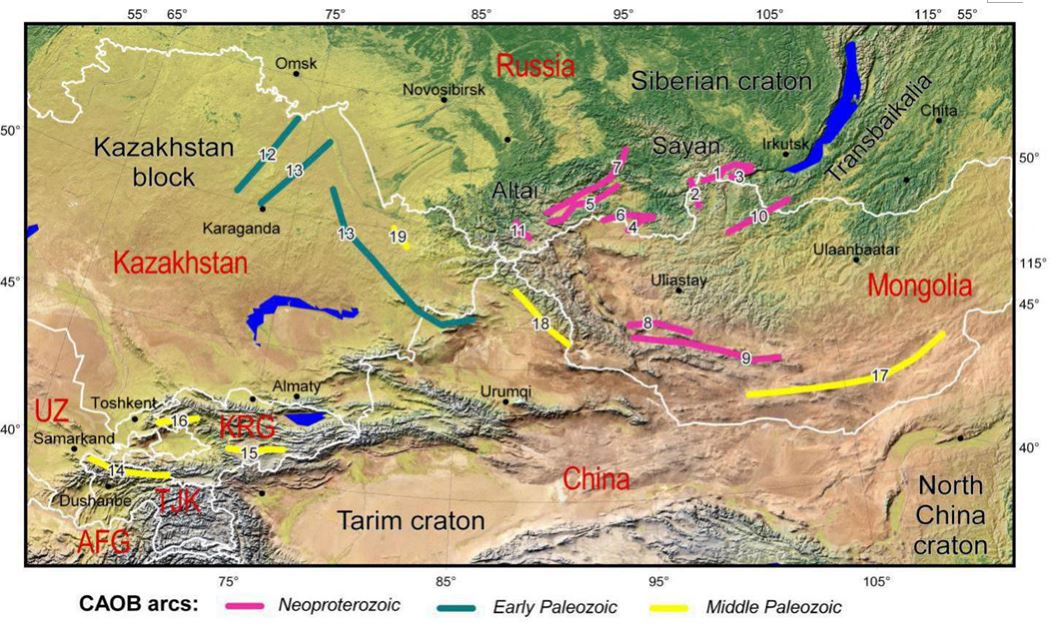

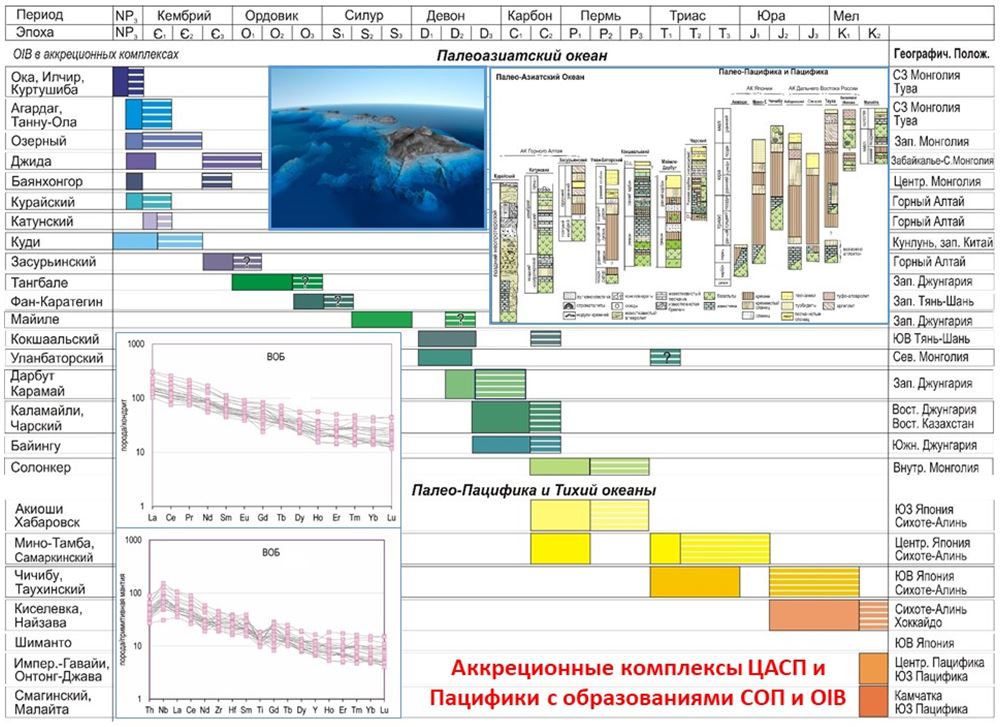

В пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса выделено 19 внутриокеанических дуг Палеоазиатского океана. Установлено, что внутриокеанический дуги существовали в период с неопротерозоя до позднего палеозоя. Сравнение древних и современных друг показало их сходные составы. Длины и мощности сохранившихся древних дуг меньше, чем таковые современных, возможно, как результат тектонической эрозии на конвергентных окраинах. Ключевыми признаками внутриокеанических дуг является наличие бонинитовых серий и задуговых бассейнов, которые также могли не сохраниться на поверхности.

Положение разновозрастных внутриокеанических дуг в пределах ЦАСП

8.

Изучены надсубдукционные и аккреционные комплексы Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) и западной Пацифики. В аккреционных комплексах и западной Пацифики были диагностированы элементы Стратиграфии Океанической Плиты (СОП). Практически во всех аккреционных комплексах ЦАСП, включающих ассоциации СОП разного возраста, присутствуют многочисленные офиолитовые комплексы, в том числе и базальты типа MORB и внутриплитные океанические базальты типа OIB, которые несут информацию об эволюции древнего Палеоазиатского океана, его открытии и закрытии, океаническом магматизме и о магматизме его конвергентных активных окраин. Аккретированные фрагменты СОП наряду с бонинит-содержащими внутриокеаническими дугами и поясами голубых сланцев, образованных по MORB и OIB, являются ключевыми диагностическими признаками аккреционных орогенов тихоокеанского типа. Океанические комплексы часто пространственно связаны с островодужными. В ЦАСП идентифицирована 21 внутриокеаническая дуга (ВОД). Выделены четы ре возрастные группы ВОД: неопротерозой – ранний кембрий, ранний палеозой, средний палеозой и поздний палеозой. Показано, что породные ассоциации современных и ископаемых дуг схожи, хотя ископаемые дуги содержат больше известково-щелочных разновидностей. Реконструированы три сценария образования задугового бассейна в древних ВОД – рифтинг активных окраин, внутриокеанических дуг и преддуговых областей. Предположено, что некоторые дуги могли быть тектонически эродированы и/или субдуцированы в мантию.

9.

Выполнено монографическое обобщение данных по внутриплитному магматизму и металлогении Северного Вьетнама, полученных в результате многолетних совместных исследований с вьетнамскими коллегами. Главное внимание уделено эволюции пермо-триасового магматизма, связанного с Эмейшаньской крупной изверженной провинцией. Показано, что базальт-пикритовый вулканизм и ультрамафит-мафитовый магматизм с Cu-Ni- ЭПГ оруденением проявлен на раннем этапе развития Эймешаньской КИП (260 млн. лет). Для второго этапа (250 млн. лет) характерны габбро-монцодиоритовые и габбро-сиенитовые с Fe-Ti-V оруденением и высокоглиноземистые граниты, с которыми связано Au-Sb, Au-Bi и Hg оруденение.

Приведены данные по кайнозойскому высококалиевому (сиенитам и лампроитам), магматизму (связанному с крупноамплитудной сдвиговой зоной Ailaoshan-Redriver. Показано присутствие синсдвиговой ультрамафит-мафитовой лерцолит-вебстерит-габброноритовой ассоциации внутри сдвиговой зоны, с которой связана рубиновая минерализация.

Петрология гранитоидных комплексов и эволюция континентальной коры

1.

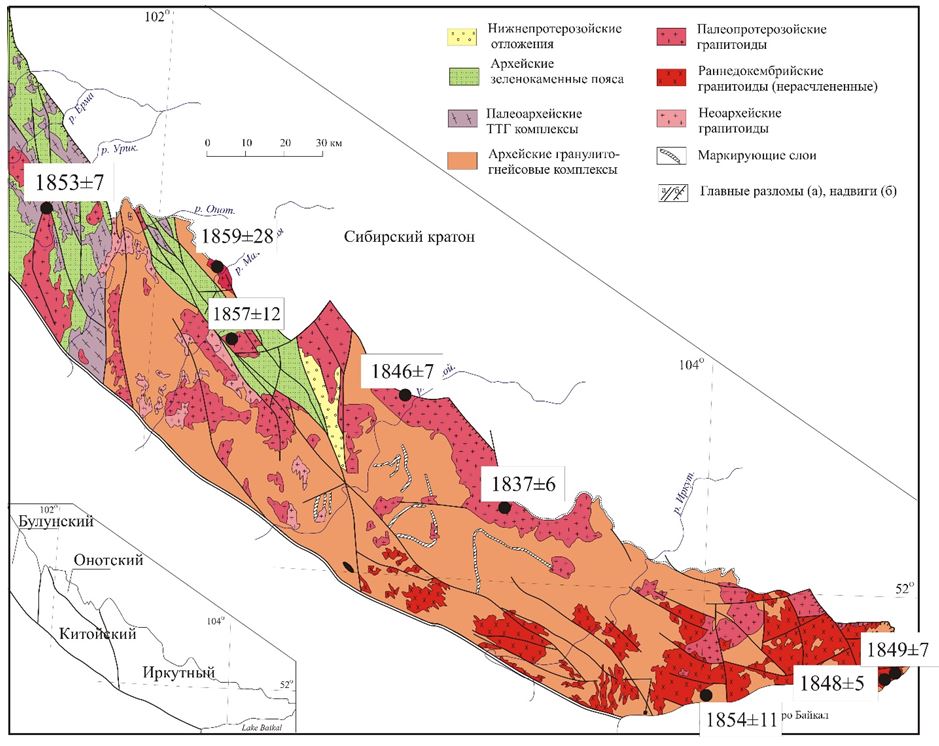

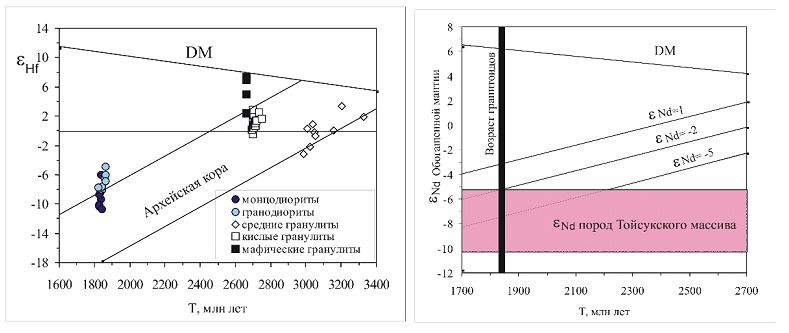

Проведено изотопно-геохронологическое и петрологическое изучение палеопротерозойских коллизионных гранитоидов Шарыжалгайского выступа (ЮЗ Сибирской платформы). Установлено, что формирование интрузивных гранитоидов, чарнокитов и мигматитов во всех блоках Шарыжалгайского выступа происходило в диапазоне 1.84-1.86 млрд лет и коррелирует во времени с метаморфизмом (1.88-1.85 млрд лет) и базитовым магматизмом (~ 1.86 млрд лет). Характерная черта палеопротерозойских коллизионных гранитоидов это разнообразие их геохимических типов с преобладанием высокожелезистых, обогащенные высокозарядными элементами и легкими РЗЭ гранитоидов А-типа (Шумихинский, Малобельский, Китойский и Тойсукский массивы), температуры образования которых на основании Ti-in-Zr термометра оцениваются от 900 до 830°С.

U-Pb возраст (млн лет) циркона из палеопротерозойских гранитоидов и мигматитов Шарыжалгайского выступа

Определен характер коровых и мантийных источников палеопротерозойских гранитоидов. Генерация большинства гранитоидов была связана с плавлением архейских источников, что доказывается наличием архейских (2.5-3.3 млрд лет) унаследованных ядер циркона и отрицательными величинами eHf магматических цирконов из интрузивных гранитов (от -3.0 до -10.6) и чарнокитов (от -12.1 до -16.9). Значительно реже граниты выплавлялись из ювенильной палеопротерозойской коры (eHf циркона от +3.0 до +0.8). Меланократовые гранитоиды (монцодиориты, гранодиориты), обогащенные Ba, образовались путем дифференциации мафической магмы сходной с внутриплитными базальтами. Исходя из изотопного состава циркона из монцодиоритов (eHf от –6.0 до –10.7 и eNd от –5.3 до –10.2) генерация мафической магмы была связана с плавлением обогащенной литосферной мантии, сформированной в результате неоархейских субдукционных процессов.

Изотопный состав Hf циркона из монцодиоритов и гранодиоритов и расчетная оценка изменения изотопного состава Nd мантии, обогащенной в результате неоархейского субдукционного процесса. Мантийный источник смоделирован путем смешения 95 % деплетированной мантии (eNd = 4.2 и Nd = 0.58 г/т) и 5 % корового материала (Nd = 27 г/т и eNd от -5 до +1) на время 2.7 млрд лет.

2.

Исследованы состав и возраст плагиогранитоидов южной части Озерной зоны Западной Монголии. В составе раннепалеозойских интрузивных массивов принимают участие плагиогранитоидные и габброидные ассоциации различного вещественного состава, возраста и геодинамической природы. Формирование происходило в интервале от 531 до 481 млн лет, выделяется два рубежа интрузивного магматизма: островодужный – 531–517 млн лет и аккреционно-коллизионный – 504–481 млн лет. Плагиогранитоидные ассоциации островодужного этапа имеют наиболее широкое развитие, тогда как интрузивный магматизм аккреционно-коллизионого этапа здесь проявился в меньших масштабах, в отличие от северной и центральной частей Озерной зоны. Ассоциации южной части зоны по вещественному составу относятся к породам известково-щелочной серии высокоглиноземистого и низкоглиноземистого типов. Выделяются четыре возрастные группы ксеногенного циркона (~664, 570–560, 545–531 и 530–520 млн лет), которые отвечают времени проявления магматизма океанического (поздний рифей) и островодужного (венд, ранний кембрий) типов и отражают главные магмообразующие источники при формировании исходных расплавов для плагиогранитоидов. Отсутствие в плагиогранитоидах ксеногенного циркона древнее 664 млн. лет, указывает на то, что венд-раннекембрийская островная дуга Озерной зоны Монголии формировалась на значительном удалении от докембрийских образований Дзабханского микроконтинета.

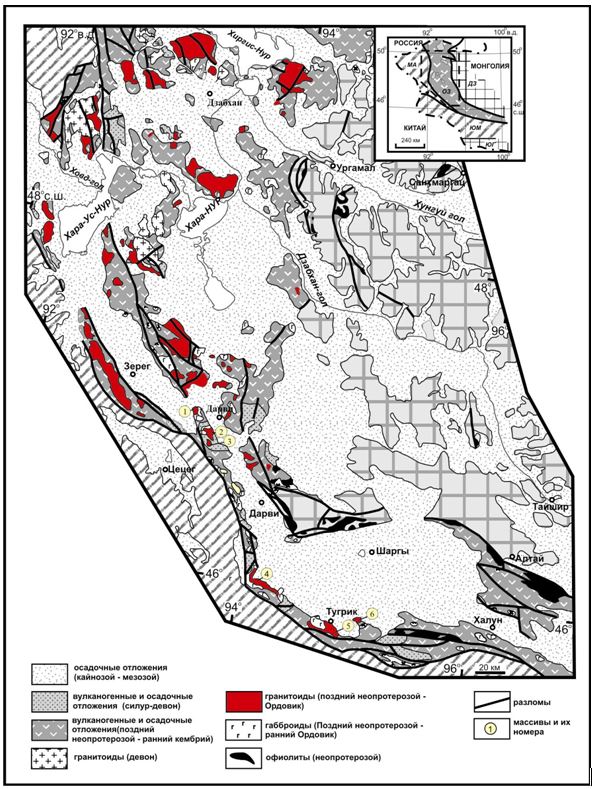

Схема геологического строения Озерной зоны (составлена с упрощениями, на основе данных [Geological…, 1999]). Изученные массивы: 1 – Дутулинский, 2 – Баясгалантский, 3 – Мандалт, 4 – Хатан-Хунгинский, 5 – Тугрикский, 6 – Удзур-Хунгинский.

На врезке показана схематичная тектоническая карта Западной Монголии. Докембрийские микроконтиненты: ДЗ – Дзабханский, ЮГ - Южно-Гобийский; ОЗ – островная дуга Озерной зоны (поздний неопротерозой – ранний палеозой); аккреционные комплексы (ранний-средний палеозой): МА – Монголо-Алтайский, ЮМ – Южно-Монгольский.

3.

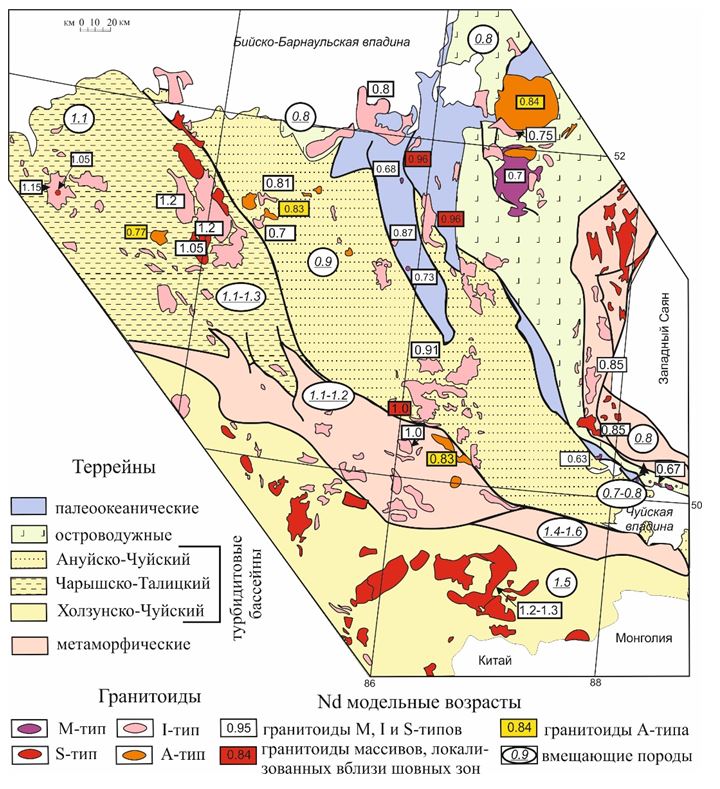

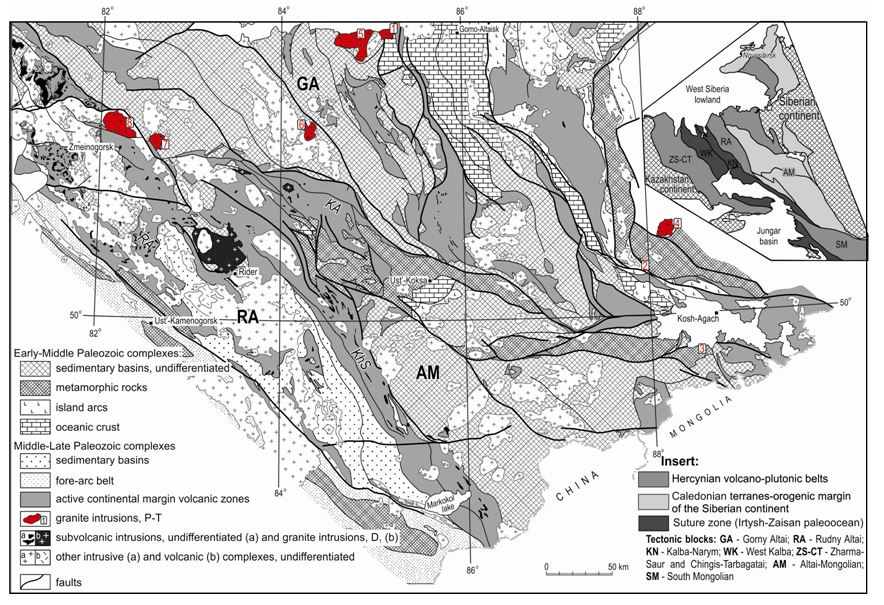

В результате многолетних исследований дана систематическая геологическая, геохимическая и изотопная характеристика магматических, метаморфических и осадочных комплексов региона, реконструирована природа континентальной коры, установлены ее источники, механизмы формирования и закономерности эволюции, определена роль гранитоидного магматизма в этом процессе.

Для Горно-Алтайского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса доказано отсутствие допозднерифейского кристаллического фундамента, а метаморфические комплексы Горного Алтая, рассматривавшиеся рядом исследователей в качестве выступов раннедокембрийского фундамента, в действительности представляют собой продукты метаморфизма позднерифей-раннепалеозойской существенно ювенильной коры.

Показано, что первичная кора Горного Алтая была образована в результате двух этапов тектогенеза (ранне- и позднекаледонского). Установлено, что ранне- и позднекаледонская кора различается по составу, пропорциям ювенильного и рециклированного компонентов и механизмам образования. Раннекаледонская кора имела исключительно ювенильную природу (была образована за счет переработки пород мантии и океанической литосферы). Позднекаледонская кора Горного Алтая содержала значительную долю рециклированного компонента, резко варьировавшую в разных частях региона. Она содержала больше кремнезема и калия, была обогащена несовместимыми элементами. Особенности состава и изотопные характеристики пород позднекаледонских блоков определялись двумя факторами: привносом древнего материала из-за пределов региона и процессами дифференциации первичной коры в раннекаледонских террейнах.

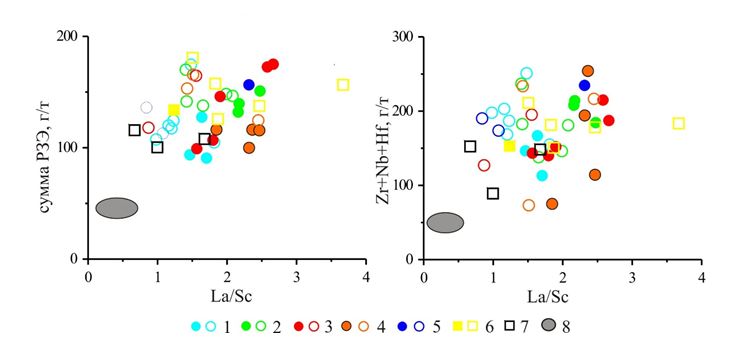

Сопоставление геохимических характеристик осадочных пород ранне- и позднекаледонской коры Горного Алтая. 1-7 – Составы осадочных пород позднекаледонской коры из разных частей Горного Алтая (залитые кружки – песчаники, незалитые – алевролиты), 8 – поле составов осадочных пород раннекаледонских (раннекембрийских) островодужных разрезов.

Комплексные исследования ранне-среднепалеозойских гранитоидов Горного Алтая показали, что геологические блоки, сложенные корой разных типов, различаются по набору гранитоидных ассоциаций и закономерностям их проявления в пространстве и времени. При этом редкоэлементные и изотопные характеристики гранитоидов (за исключением пород A-типа) обнаруживают прямую зависимость от состава коры вмещающих террейнов.

Соотношение Nd изотопных характеристик ранне-среднепалеозойских гранитоидов и пород коры Горного Алтая.

В целом же, ранне-среднепалеозойский гранитоидный магматизм Горного Алтая является индикатором строения и степени зрелости коры региона. Так специфика гранитоидного магматизма раннекаледонских блоков Горного Алтая (последовательная эволюция от низкокалиевых M-гранитов, через умереннокалиевые I1 –граниты до высококалиевых I2-гранитов) укладывается в рамки модели эволюции ювенильной базитовой коры [Rudnick, 1995 и др.]. Особенности гранитоидного магматизма позднекаледонских блоков (синхронное проявление высококалиевых I2- и S- гранитов в первом эпизоде массового гранитообразования) - соответствует модели эволюции первичной коры андезитового состава [Taylor, McLennan, 1985], содержавшей значительную примесь рециклированного компонента.

4.

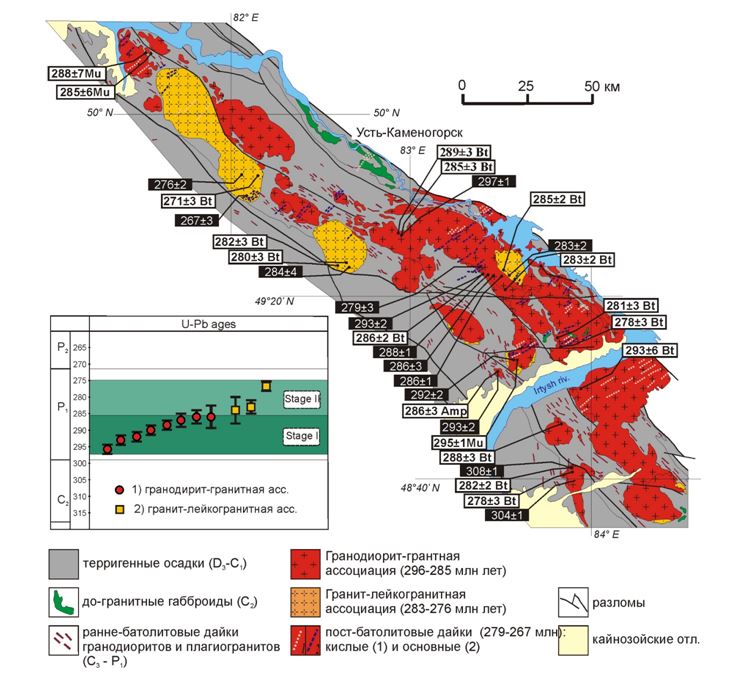

Получены новые петролого-геохимические и геохронологические данные по гранитоидам одного из крупнейших в СНГ Калба-Нарымского батолита (Восточный Казахстан). Традиционно эти гранитоиды рассматривались как результат переплавления утолщенных метаосадочных толщ в результате позднепалеозойских коллизионных процессов, а время формирования батолитов оценивалось от раннего карбона до раннего триаса (60-70 млн. лет). Проведенные в последние годы геохронологические исследования (более 15 U-Pb датировок и более 30 Ar-Ar датировок) позволили оценить интервал гранитообразования в 25-30 млн лет (поздний карбон - ранняя пермь), при этом главный объем (75 %) гранитоидов сформирован в интервале 295-285 млн лет, что соответствует постколлизионной (посторогенной) стадии развития.

Упрощенная схема строения Калба-Нарымского батолита и результаты изотопного датирования, выполненного U-Pb (черные прямоугольники) и Ar-Ar (белые прямоугольники) методами.

На врезке показано распределение U-Pb возрастов для образцов гранитов из 1й и 2й ассоциаций.

Обобщение петрогеохимических данных позволило выделить две главные ассоциации: 1) гранодиорит-гранитная, сформировавшая главный объем батолита в интервале 296-286 млн лет назад, и 2) гранит-лейкогранитная, образовавшая несколько самостоятельных крупных массивов с возрастом 283-276 млн лет. Гранитоиды первой ассоциации имеют широкие вариации по SiO2, и отрицательные корреляции с возрастанием кремнекислотности по всем элементам кроме калия. Их состав по совокупности петрогеохимических признаков в целом отвечает гранитодам S-типа. Гранитоиды второй ассоциации имеют слабые вариации кремнекислотности, и характеризуются трендами обогащения железом, редкоземельными и высокозарядными элементами с ростом кремнекислотности. Они имеют повышенные концентрации фтора и лития, в целом их состав более близок к гранитоидам А-типа. Петрогеохимическое моделирование поведения элементов в процессах частичного плавления метатерригенных субстратов показало, что гранитоиды первой ассоциации формировались при частичном плавлении метапелитовых источников с участием небольшой доли метабазитового субстрата, а гранитоиды второй ассоциации – вероятнее всего, при плавлении метапелитовых субстратов в условиях привноса специфического флюида, обогащенного высокозарядными и редкометальными элементами.

5.

В составе Калба-Нарымской зоны главенствующее структурно положение занимают гранитоиды крупного Калбинского батолита, сформированного в раннепермское время, на пост-орогенной стадии эволюции Алтайской коллизионной системы. Формированию этих гранитоидов предшествовал менее значительный гранитоидный магматизм, представленный массивами и поясами даек северо-западного простирания, которые разделены на два интрузивных комплекса: 1) калгутинский комплекс калий-натровых гранитов и 2) кунушский комплекс плагиогранитов. Родительские магмы плагиогранитов кунушского комплекса были сформированы при частичном плавлении метабазитового источника (MORB) при P = 10-15 кбар. Родительские магмы гранитоидов калгутинского комплекса были сформированы за счет частичного плавления метагранитных субстратов (ТТГ-типа) при P < 10 кбар. Проведенные исследования позволили установить, что формирование гранитоидных магм кунушского и калгутинского комплексов произошло при декомпрессионном плавлении аккреционной литологии Калба-Нарымского преддугового бассейна на разных уровнях глубинности.

Позиция гранитоидных интрузий кунушского и калгутинского комплексов в Калба-Нарымской складчатой области (Иртыш-Зайсанский ороген, Восточный Казахстан).

Предполагается, что релаксация тангенциального напряжения при смене режима от коллизии к пост-коллизионным деформациям, вызвало астеносферный апвеллинг, внедрение базитовых магм и массовое коровое плавление на разных уровнях глубинности. Полученные данные возрастов формирования гранитоидов кунушского и калгутинского комплексов соответствуют периоду крупномасштабной генерации гранитоидов A- и I-типа, связанных с обстановками посторогенного растяжения на сопредельных территориях Китайского Алтая, Джунгарии и Тянь-Шаня.

6.

Исследован петрогенезис позднепалеозойскиих-раннемезозойских габбро-гранитных серий Алтая. Представлены новые данные по типичным габбро-гранитным сериям русского Алтая пермо-триасового возраста, сформированным во внутриплитных обстановках в короткий промежуток времени (254-244 млн лет) одновременно с образованием крупных Сибирской и Хангайской изверженных провинций. Опробованные магматические породы обладают сходными чертами, однако значительно различаются по минералогии, петрографии, петрохимии основных и рассеянных элементов, а также по изотопии Sr и Nd. В целом наблюдаемое разнообразие пород пермо-триасовых габбро- и сиенит-гранитных серий Алтая объясняется тремя факторами: 1) плавлением неоднородной по составу литосферной мантии; 2) природой нижней и средней коры вмещающих геоблоков (основной источник гранит-лейкогранитных расплавов), 3) механизмами и степенью мантийно-корового взаимодействия (смешение магм, флюидный синтексис и др.). В целом же формирование пермо-триасовых внутриплитных гранитоидов Алтая происходило за счёт плавления пород нижней коры под воздействием тепла и флюидов, отделяющихся от мантийных очагов.

Пермо-триасовые гранитоидные серии на геологической карте Российского Алтая: (1) Белокурихинский, (2) Айский, (3) Саввушинский, (4) Теранджикский, (5) Атуркольский, (6) Тархатинский массивы.

7.

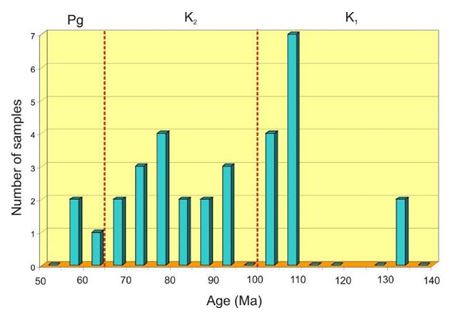

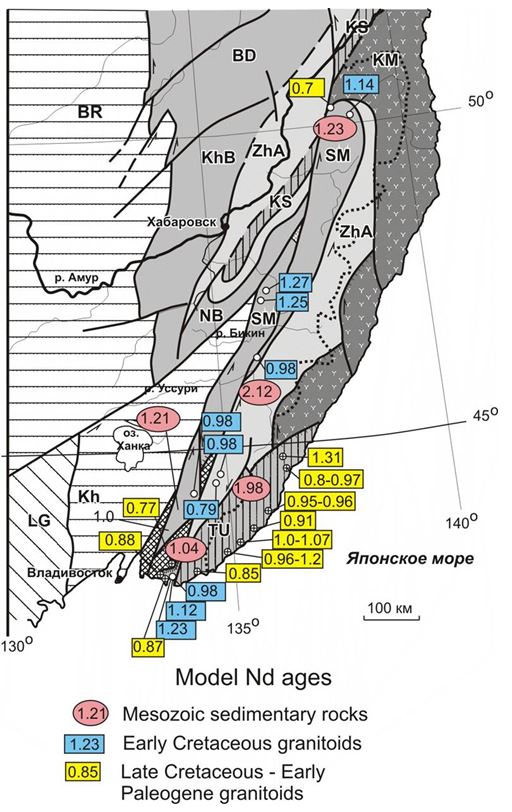

Геологические, геохимические и изотопные исследования магматических, осадочных и метаморфических комплексов Сихотэ-Алиня позволили установить, что формирование континентальной коры (от накопления первичных коровых масс до становления литосферы континентального типа) в этом регионе произошло в относительно короткий промежуток времени (не более 60 млн лет). Характерной чертой осадочных пород Сихотэ-Алиня является высокая кремнекислотность, относительно древние (>1 млрд лет) модельные Nd возрасты и обилие раннедокембрийских цирконов, что указывает на резкое преобладание в составе первичной коры региона древнего рециклированного материала.

Систематические исследования гранитоидных интрузий Сихотэ-Алиня выявили наличие трех этапов гранитоидного магматизма, различавшихся набором геохимических типов пород (первая половина раннего мела – S-граниты, вторая половина раннего мела - IS иI2-граниты, поздний мел-палеоген- I1, I2 и A-граниты).

Гистограмма U-Pb возрастов гранитоидов Сихотэ-Алиня

В целом гранитоиды Сихотэ-Алиня характеризуются пониженной кремнекислотностью (преобладают меланограниты) и значимо более радиогенным, в сравнении с вмещающими осадочными породами, составом Nd.

Соотношение изотопного состава Nd в гранитоидах и вмещающих осадочных породах Сихотэ-Алиня

Общей тенденцией эволюции гранитоидного магматизма является понижение концентраций несовместимых элементов и уменьшение модельного Nd возраста с омоложением интрузий. Таким образом, эволюция континентальной коры Сихотэ-Алиня (изначально сложенной в основном рециклированным материалом и имевшей высокую кремнекислотность) определялась, преимущественно, андерплейтингом базитового материала в нижнюю кору, что нашло свое отражение в эволюции составов мезо-кайнозойских гранитоидов региона и увеличении доли ювенильного компонента в их источнике.

Рудоносность базит-ультрабазитовых ассоциаций

1.

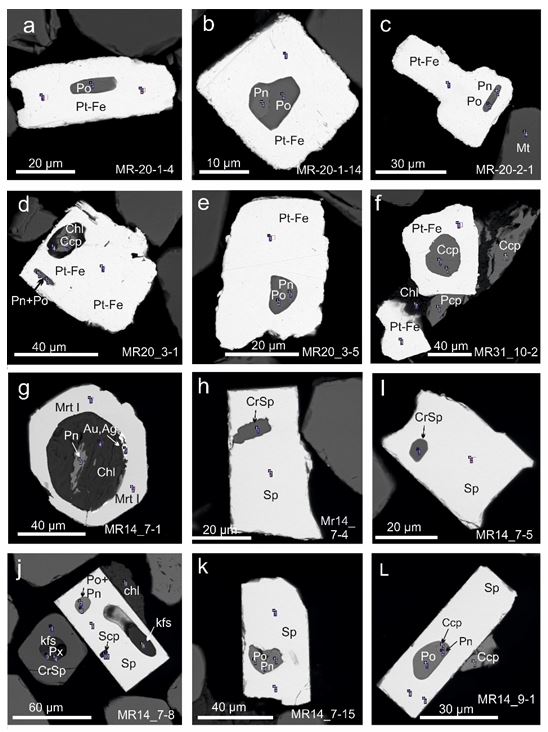

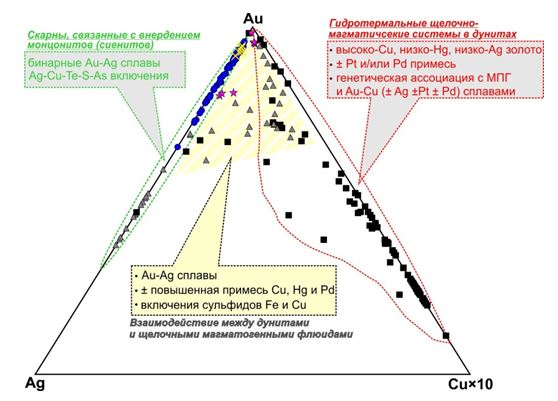

Прослежена эволюция рудообразующей системы в малосульфидном горизонте интрузии Норильск 1. Двадцать четыре минерала элементов платиновой группы и их твердые растворы, а также многочисленные неназванные фазы, включая аналог Sb винсентита, As и Sn аналоги мертеита-I, а также Sn аналог мертиеита-II были выявлены в рудах. Основные особенности минеральной ассоциация: (1) нетипичный тренд TiO2 и Fe2 в хромитах; (2) состав сплавов Pt – Fe с диапазоном Fe/Fe + Pt = 0,26–0,37 (logfO2 ≈ - (9–10); (3) кристаллизация высокотемпературного сперрилита из силикатного расплава (при > 800°C и lgfS2 < –10,5), что возможно при fO2 от FMQ до FMQ – 2 в мафитовой магме, что связано с восстановительными условиями их образования и эволюции. Каплевидные включения силикатно-оксидных минералов в хромите и сульфидов в минералах платиновой группы интерпретируются как захваченные капли сульфидного расплава, который эволюционировал в направлении увеличения летучести серы: Tr + PnFe> Ni – в сперрилите (парагенезис I) в Pomc + PnNi≈Fe + Cp – в Pt-Fe сплавах (парагенезис II). Парагенезис из сульфидных агрегатов в силикатной матрице является более фракционированным: Po + PoNi> Fe + Cp (III) и Py + PnNi >> Fe + Ml (IV). Арсениды и антимониды Pd кристаллизуются позже, чем сперрилит и изоферроплатина в результате эволюции сульфидного расплава с увеличением активности элементов лигандов.

Микропарагенезы рудных минералов в малосульфидном горизонте (снимки СЭМ)

Соотношения Fe/S в пирротине (а) и Ni / (Ni + Fe) в пентландите (б) показывает изменение летучести серы (lgfS2) в сульфидных ассоциациях.

2.

Изучены уникальные сульфидные руды с высоким содержанием Cu из рудного тела Южное-2 в Талнахской интрузии, оценены условия их кристаллизации. Получены новые геохимические и минералогические данные о рудном теле Южное-2 в юго-западной ветви Талнахской интрузии. Рудное тело состоит из халькопирита, а также из меньшего количества пентландита и подчиненных кубанита, борнита и пирротина, и отличается от Cu-богатых руд Октябрьского месторождения отсутствием моихукит-талахитовых комплексов.

Микропарагенезисы МПГ в рудном теле Южное-2

Руды значительно обогащены Cu, Ni и ЭПГ: Cu до 28,12 и 10,58 мас. %, Ni до 6,29 и 2,45 мас. %, а Pt + Pd до 220 и 173 г/т в массивных и вкрапленных рудах, соответственно. Соотношения Cu/Ni = 3,85-7,34 в массивных и 2,64-6,58 во вкрапленных рудах. Соотношения тугоплавких платиноидов к легкоплавким (PPGE/IPGE) достигают более 40000. Эти особенности указывают на чрезвычайно высокую степень фракционирования сульфидного расплава при формировании руд Южное-2. Последовательность кристаллизации минералов PGE (PGM) на основе текстурной информации была следующей: Pt-Pd-Sn (рустенбургит, атокит) → Pd-Cu-Sn (станнопалладинит) → Pt-Fe-Cu-Ni (тетраферроплатина) → Pd-Ni-As (маякит) → Pd-As (палладоарсенид) → Pd-Pb (Bi) (звягинцевит, полярит и неназванная фаза Pd5Pb3 → Au-Cu-Pd (тетраарикуприд и аурикуприд) → Au-Ag сплавы. Фракционированный сульфидный расплав был обогащен обогащенного Cu, Ni, Pt, Pd, Pb и Au, и в результате были получены минералы со своеобразным составом (например, обогащенный Cu станнопалладинит, богатый Pb полярит, Ni-богатый палладоарсенид, которые не встречались в других рудах Норильских интрузий. Кроме того, Pt-Fe-Cu-Ni обнаружены в изобилии, тогда как сперрилит, который является обычным минералом других руд, отсутствует в этой ассоциации. Состав пентландита с отношениями Ni/(Ni+Fe) от 0,48 до 0,68 указывает на то, что он образовался между 560°C (с низким содержанием Ni) до 500°C (с высоким содержанием Ni) и от -10,5 до -7 lgfS2, соответственно. МПГ и Au-минералы формировались при температурах от 550 до 225°С. Специфичность исследованной ассоциации обусловлена эволюцией расплава, обогащенного Cu (и Ni), в условиях повышенной летучести серы.

3.

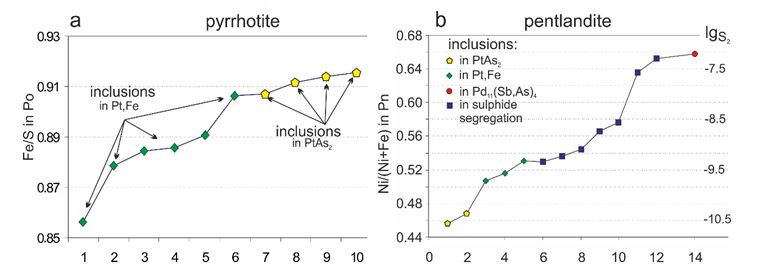

Для Инаглинского Au-Pt россыпного месторождения (Алданский щит, Россия) на основе изучения морфологии, химического состава и набора минеральных включений обоснованы генетические типы самородного золота и предложены его коренные источники. На примере россыпей Инагли и Кондера, выявлены отличительные особенности самородного золота из россыпей, связанных с концентрически-зональными комплексами щелочных и ультраосновных пород на Алданском щите. Было установлено, что в россыпях, ассоциирующих с концентрически-зональными комплексами на Алданском щите, идентифицируется три типа золота.

Au-Cu-Ag диаграмма составов золота из россыпей Инагли и Кондер, показывающая отличительные генетические особенности трех типов золота, связанных с концентрически-зональными комплексами щелочных и ультраосновных пород на Алданском щите.

I тип. высоко-Cu, низко-Hg и низко-Ag золото со спорадическими содержаниями Pt и/или Pd, генетически связанное с МПГ и Au-Cu (±Ag±Pt±Pd) сплавами. Диагностируется в россыпи р. Кондер и не характерно для россыпи р. Инагли. Потенциальным коренным источником это золота предполагаются щелочные пироксениты и дуниты, переработанные поздними гидротермальные флюидами, непосредственно связанными с кристаллизацией щелочных комплексов.

II тип. Au-Ag сплавы с непостоянными низкими примесями Cu, Hg и Pd (< 1 вес.%), ассоциирующие с сульфидами железа и меди. Широко распространены в россыпи р. Кондер, в россыпи р. Инагли отмечаются в небольшом количестве и ассоциирует с включениями Au-Pb соединений. Потенциальными коренными источниками для золота этого типа выступают зоны метасоматических изменений в дунитах, образовавшиеся результате взаимодействия между дунитами и щелочными магматическими флюидами.

III тип. бинарные Au-Ag сплавы, ассоциирующие с Ag-Cu-Te-S-As включениями. Широко распространены как в россыпи р. Кондер, так и в россыпи р. Инагли. Потенциальным коренным источником для этого типа золота предполагаются скарны, связанные с внедрением монцонит-сиенитовых интрузий.

4.

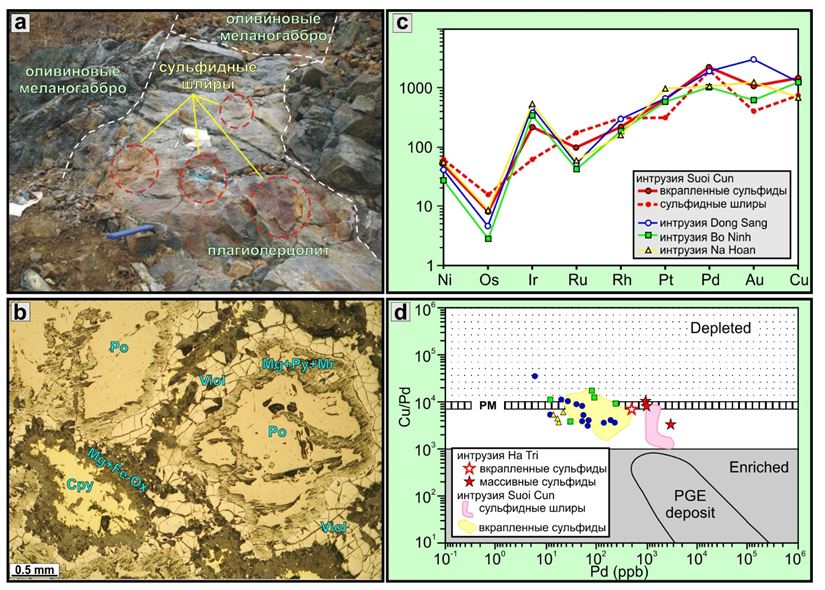

Изучено распределение меди, никеля и элементов платиновой группы (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) и предложены разные механизмы формирования ЭПГ-Cu-Ni сульфидной минерализации в небольших силлоподобных перидотит-габбровых интрузиях пермо-триасового комплекса Каобанг в зоне Шонгхиен, северо-восточный Вьетнам. Комплексные минералогические, петрологические и геохимические исследования показывают, что сульфиды были сегрегированы из первичных неистощенных ЭПГ магм, приближающихся по составу к магнезиальному базальту, в результате коровой контаминации, и испытывали взаимодействие со значительным объемом недеплетированного силикатного расплава. Массивная и вкрапленная магматическая сульфидная минерализация в интрузия комплекса Каобанг представлена двумя типами: (1) минерализация, связанная с многократными внедрением в интрузивную камеру становления близких по составу магм, представляющих смесь силикатного расплава, сульфидов, хромшпинели и оливина (интрузии Suoi Cun, Dong Sang, Bo Ninh, Na Hoan) и (2) минерализация, связанная с сульфидной сегрегацией непосредственно в камере становления рудоносной интрузии (интрузия Ha Tri). ЭПГ-Cu-Ni магматические сульфидные рудопроявления в северо-восточном Вьетнаме, генетически связанные с небольшими ультрамафит-мафитовыми интрузиями могут стать основным металлогеническим типом потенциально нового ЭПГ-Cu-Ni рудного района в северо-восточном Вьетнаме.

(а) Сульфидные шлиры (обведены красными пунктирными линиями) на контакте между плагиолерцолитами и оливиновыми меланогаббро интрузии Suoi Cun. (b) Взаимоотношения между рудными минералами в сульфидном шлире в отраженном свете: зерна пирротина (Po) и халькопирита (Cpy) погружены в матрикс из магнетита и гидроокислов железа (Mg + Fe-Ox). Пирротин частично замещен мелкозернистым магнетит-пирит-марказитовым агрегатом (Mg + Py + Mr) и окружен каймой виоларита (Viol). (c-d) Распределение Ni, Cu и ЭПГ в сульфид-содержащих ультрамафит-мафитовых интрузиях зоны Шонгхиен

5.

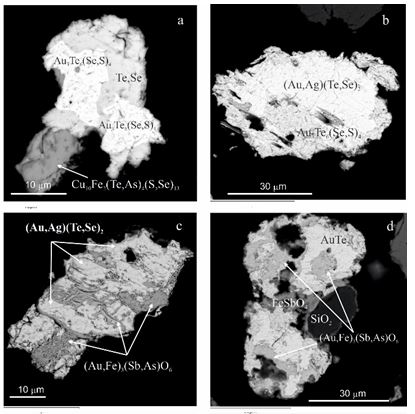

Изучена минеральная ассоциация Малетойваямского эпитермального золоторудного месторождения (п-в Камчатка). Образцы Малетойваямского месторождения содержат широкий спектр минералов, том числе уникальные теллуриды, селениды и сульфоселенотеллуриды золота, ранее не найденные нигде в мире. К ним относятся малетойваямит Au3Se4Te6, и неназванные фазы различного состава Au3Se4Te6, Au2Te4(S, Au3Se4Te6)3, AuSe и Au(Te,Se), находящиеся в ассоциации с самородным золотом (в том числе, горчичным) и сложными оксидами золота. Ассоциирующими минералами рудной ассоциации являются теннантит, тетраэдрит, голдфилдит, ватанабеит, энаргит, фаматинит, лузонит, сенармонтит, бисмит, рузвельтит, трипугиит, гуанджуатит, висмутин, самородный теллур, самородный селен и другие. По минеральным парагенезисам было выявлено, что эта ассоциация сформирована при очень высоких значениях фугитивностей селена (log fSe2 от -12,4 до -5,7) и кислорода (lg fO2 от -27,3) и кристаллизуясь из очень кислых растворов.

Малетойваямит в ассоциации с самородным теллуром, калаверитом, сульфосолями и оксидами золота.

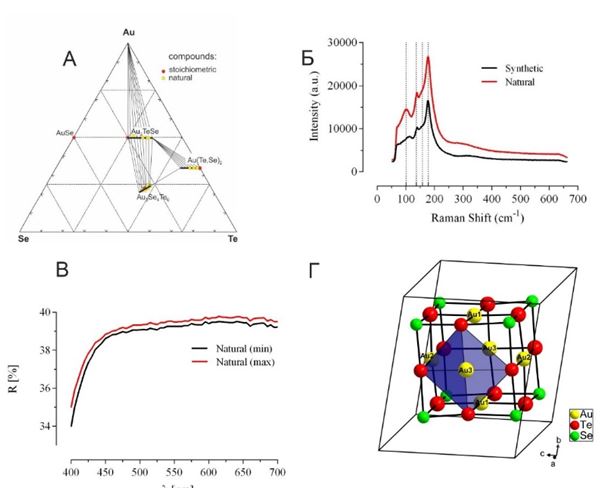

Изучено природное соединение Au3Se4Te6 и его синтетический аналог. На основе их сопоставления обоснован и утвержден международной комиссией по новым минералам новый минерал малетойваямит. Зерна малетойваямита серого цвета до 50 мкм находятся в срастании с самородным золотом и другими неизвестными соединениями золота. Он имеет спайность по [001], сильное двуотражение (до голубовато-серого) и сильную анизотропию. Значения отражательной способности в воздухе (Rmax, Rmin в %): 38.9, 39.1 при 470 нм; 39.3 и 39.5 при 546 нм; 39.3 и 39.6 при 589 нм; 39.4 и 39.8 при 650 нм. Средний состав: Au ˗ 34,46; Se ˗ 16,76; Te ˗ 47,23 и S ˗ 0,84, сумма 99,29 мас. %, что соответствует формуле Au2.90 (Se3.52S0.44)3.96Te6.14 (13 атомов); синтетический аналог: Au2.90Se4.16Te5.94. Расчетная плотность 7,98 г/см3. Структурная идентичность малетойваямита с синтетическим Au3Se4Te6 подтверждена с помощью порошковой рентгенографии и рамановской спектроскопии. Кристаллическая структура малетойваямита была рассчитана по рентгеновским данным синтетического Au3Se4Te6. Минерал является триклинным, пространственная группа P – 1, a = 8,901 (2), b = 9,0451 (14), c = 9,265(4), α = 97,66(3)°, β = 106,70(2)°, γ = 101,399(14)°, V = 685,9(2) Å3 и Z = 2. Это уникальный тип структуры, близкой к молекулярной: кубоподобные кластеры [Au6Se8Te12], связанные посредством ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Предлагаемый минерал назван по месту находки - месторождения Малетойваям на Камчатском полуострове, Россия.

а - cоставы синтетических фаз (черная линия), соответствующих природным (желтые квадраты); б,в – сравнение Раман спектров и отражения природного и синтетического малетойваямита; г – триклинная структура малетойваямита.

Редкометалльные рудно-магматические системы, связанные с гранитоидами

1.

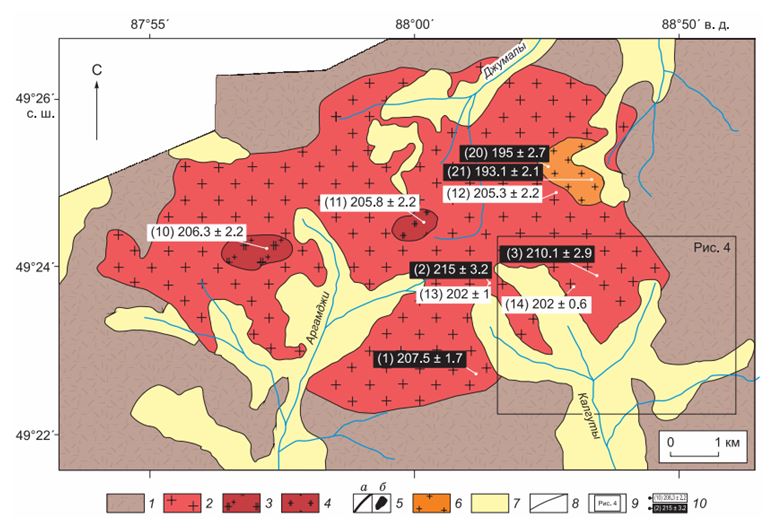

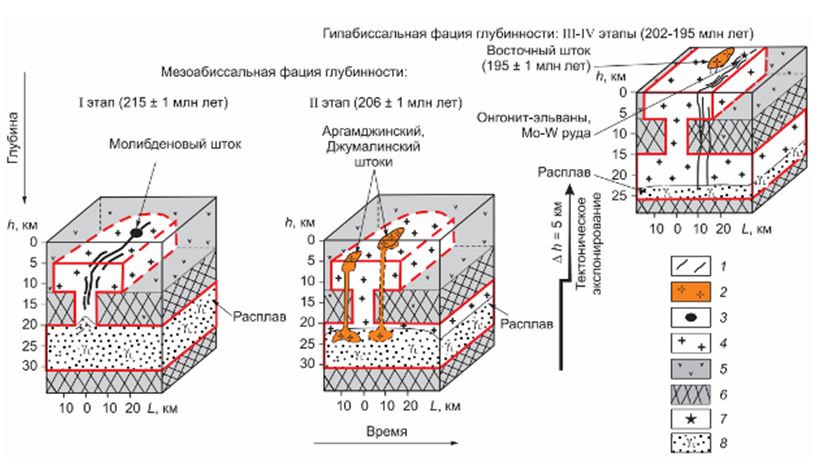

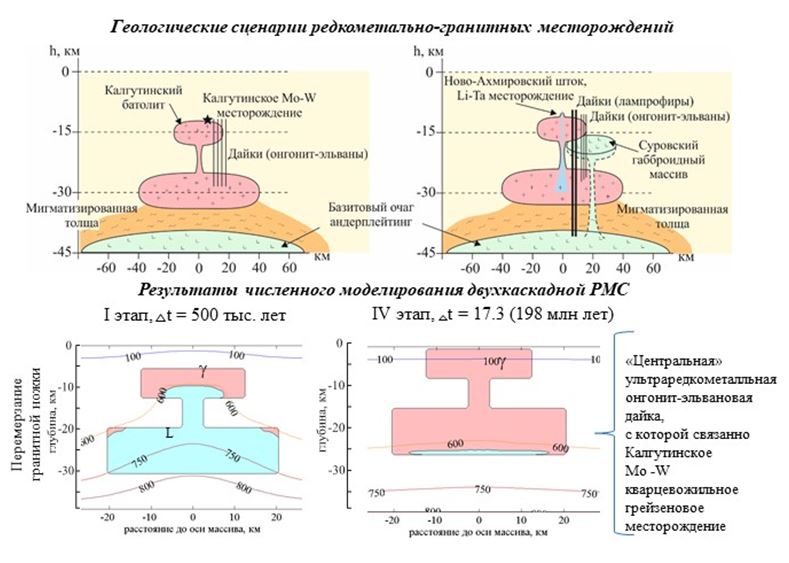

Определены возрастные рубежи и оценена длительность формирования Калгутинской Mo-W рудно-магматической системы (Алтай). РМС представляет собой пример взаимосвязи гранитного магматизма и редкометалльно-молибден-вольфрамового оруденения. В геологических структурах Алтайской аккреционно-коллизионной системы Калгутинскую РМС следует рассматривать как автономный магматический очаговый ареал, формирование которого обусловлено существованием глубинной магматической камеры — гранитного батолита. Батолит прорван онгонит-эльвановыми дайками, с которыми совмещено Калгутинское Mo-W месторождение кварцево-жильно-грейзенового типа.

Схема геологического строения Калгутинского редкометалльно-гранитного батолита, по [Анникова и др., 2006] с изменениями. 1 — девонские вулканогенно-осадочные отложения нерасчлененные; 2 — порфировидные биотитовые граниты главной интрузивной фазы; 3 — резкопорфировидные двуслюдяные турмалинсодержащие лейкограниты (Аргамджинский шток); 4 — порфировидные и/или неравномерно-зернистые двуслюдяные лейкограниты (Джумалинский шток); 5 — Восточно-Калгутинский онгонит-эльвановый пояс (а — дайки, б — массивы); 6 — крупнозернистые мусковитовые лейкограниты (Восточный шток); 7 — четвертичные отложения; 8 — геологические границы; 9 — контур центральной части дайкового пояса и наиболее продуктивного разведочного участка Калгутинского месторождения; 10 — точки отбора проб и результаты изотопного датирования (в черных прямоугольниках — данные U-Pb изотопного датирования, в белых — Ar-Ar изотопного датирования)

Калгутинское Mo-W месторождение представлено двумя типами рудопроявлений, которые совмещены в пределах одного рудного поля, однако резко различаются по структурно-геологическим характеристикам, вещественному составу и изотопным возрастам (U/ Pb, Re/Os, Ar/Ar). Первый тип представлен богатым молибденовым оруденением, которое сконцентрировано в грейзенах и грейзенизированных микрогранитах штокверка, известного на Калгутинском месторождении как Молибденовый шток. В возрастной последовательности рудно-магматических процессов молибден-порфировое оруденение обнаруживает тесную связь с гранитоидами главной интрузивной фазы, предшествуя молибден-вольфрамовым кварцево-рудным жилам и грейзенам. Второй тип представляет собственно Калгутинское месторождение и включает серию кварцеворудных жил и грейзенов в краевой юго-восточной части гранитного батолита и его экзоконтакте. Рудная зона протягивается почти на 2 км при ширине 0.5 км, при этом наиболее продуктивный участок месторождения пространственно совмещен с осевой частью Восточно-Калгутинского дайкового пояса (Центральная дайка). Промышленно значимые кварцево-рудные жилы характеризуются наибольшей мощностью (в среднем 1.5—2.0 м) и протяженностью (в среднем 300—350 м), главные рудные минералы в них представлены вольфрамитом, молибденитом, халькопиритом, бериллом и висмутином.

Схематизированная модель Калгутинской РМС, отражающая последовательно остывание двухуровневой магматической колонны, осложненной тектоническим экспонированием (подъемом при растяжении континентальной литосферы Южного Алтая и сдвиго-взбросовыми деформациями). 1 — онгонит-эльвановые дайки Mo-W месторождения; 2 — лейкогранитные штоки нерасчлененные; 3 — Молибденовый шток; 4 — граниты главной фазы Калгутинского батолита; 5 — вулканические породы аксайской свиты (D1–2); 6 — терригенные породы горно-алтайской серии (V—Є); 7 — Mo-W месторождение; 8 — гранитный расплав.

Новые данные 40Ar/39Ar датирования Калгутинской РМС в совокупности с результатами предшествующих геохронологических исследований позволяют констатировать длительный характер формирования как в целом Калгутинской РМС (215—181 млн лет), так и Восточно-Калгутинского дайкового пояса (202—181 млн лет), а с учетом геологических взаимоотношений различных компонентов Калгутинской РМС можно выделить пять этапов в ее формировании. Полученные возрастные оценки требуют согласования с тектоническим режимом и спецификой магматизма Горного Алтая, который в раннем мезозое отвечал внутриплитному этапу. На внутриплитном этапе тектогенеза (Mz1) южная часть Горного Алтая испытала интенсивные сдвиго-раздвиговые и сбросо-взбросовые деформации, заложившие ортогональную сетку разрывных нарушений СВ и ЮВ простираний. В результате интенсивного сжатия СВ направления эта сетка разломов испытала неоднократную реактивацию, что выразилось в сдвиговзбросовых движениях. На фоне этих деформаций внедрение гранитоидных магм определялось наиболее ослабленными зонами в узлах пересечения разломов. В итоге гранитные батолиты оказались сосредоточены в двух очаговых ареалах — Бухтарминском и Калгутинском. На основе U/Pb, Rb/Sr и 40Ar/39Ar датирований сейчас установлено, что отдельные магматические импульсы (ритмы, комплексы) в пределах каждого ареала синхронизированы между собой (245—230, 215—205, 200—180 млн лет), отражая периодически возобновляющуюся тектоническую активность в регионе, однако на каждом этапе они резко различались по масштабам гранитообразования, механизму внедрения расплавов и уровню их глубинности.

Внедрение и становление родоначальной гранитной магмы Калгутинского батолита происходило, по крайней мере, на фоне двух фаз деформаций: 215—210 млн лет — заложение сдвигосброса СВ простирания с падением главной плоскости срыва на ЮВ под углом 60—70°, 205—180 млн лет — его реактивация как сдвиго-взброса. Учитывая геолого-геофизические и термобарогеохимические данные [Анникова и др., 2004; Соколова и др., 2011], а также вышеприведенный термохронологический анализ, можно уверенно предположить, что Калгутинская РМС представляла собой двухуровневую магматическую колонну, при этом вскрытый на современном эрозионном срезе Калгутинский батолит отвечал верхней магматической камере, которая, в свою очередь, была сформирована значительно глубже — на мезоабиссальном уровне глубинности (≥ 5—15 км), а затем экспонирована вместе с глубинным магматическим очагом на более высокий уровень земной коры, ∆t ~ 5 км

2.

Термохронология и математическое моделирование динамики формирования редкометалльно-гранитных месторождений. Проведена событийная корреляция пермотриасовых гранитов Алтайской коллизионной системы, с которыми связаны промышленные месторождения и рудопроявления (Mo-W, Sn-W, Li-Ta-Be). Мультисистемное и мультиминеральное изотопное датирование магматических пород и рудных тел (U/Pb, Re/Os, Rb/Sr, 40Ar/39Ar – методы) указывает на постколлизионное (внутриплитное) формирование рудно-магматических систем, длительность существования которых зависела от корово‐мантийного взаимодействия и скорости тектонического экспонирования геоблоков на верхние уровни земной коры.

Рассмотрены термические истории двух РМС: 1) Калгутинского Mo‐W месторождения, связанного с редкометалльными гранит‐лейкогранитами и онгонит‐эльвановыми дайками, 2) Ново‐Ахмировского Li‐Ta месторождения, представленного топаз‐циннвальдитовыми гранитами, и связанными с ним во времени лампрофирами и онгонит‐эльвановыми дайками. Проведено численное моделирование и построены двухкаскадные модели термического остывания глубинных магматических камер гранитного состава, приводящие к остаточным очагам редкометалльно-гранитных расплавов – петрологических индикаторов промышленных месторождений Mo-W, Sn-W, Li-Ta-Be.

3.

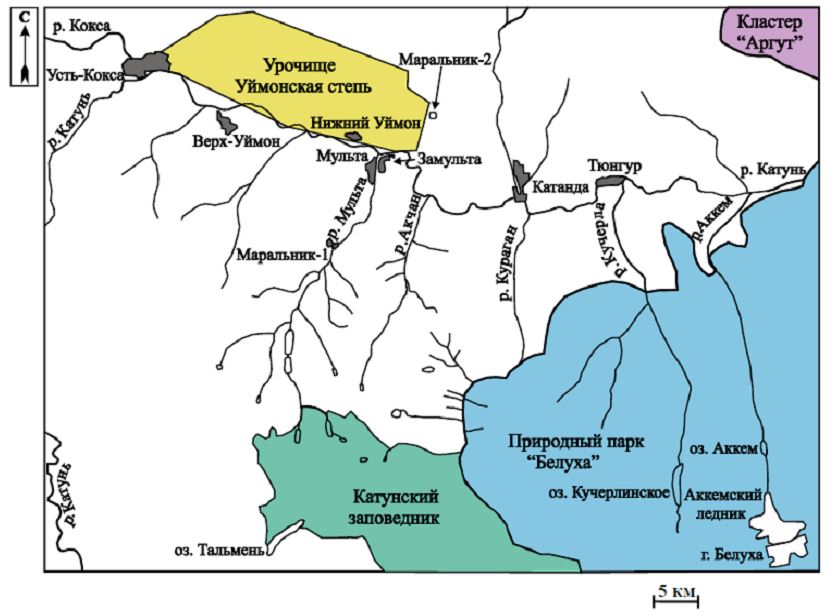

Представлены результаты по ICP-MS определению растворенных форм элементов в воде малых рек, озер и в талых водах ледников и снежников бассейна р. Катуни. Установлены особенности формирования химического состава воды водных объектов высокогорных территорий Алтая, мало подверженных антропогенному воздействию. Выполнена оценка качества воды и влияния на него природных факторов. В качестве опорных объектов исследования выбраны малые реки и озера, расположенные в высокогорной высотной зоне Горного Алтая, в верховьях р. Катунь и ее притоков. Большая часть выбранных объектов находится в пределах заповедников, заказников, природных парков и имеет статус памятников природы Республики Алтай. Для большинства объектов такое исследование было проведено впервые.

Схема расположения особо охраняемых природных территорий в верховьях р. Катуни.

Характер распределения ореолов рассеяния тяжелых элементов во многом определяется переносом продуктов выветривания коренных горных пород источника природными водотоками. В то же время, высокое содержание какого-либо металла в природной воде является поисковым признаком наличия соответствующего рудопроявления на водосборной площади.

В реках и озерах долины р. Мульты установлено превышение ПДК вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения по Cu, Zn, Al, V, Mn, Fe. В исследованных реках и озерах бассейна Кучерлы наблюдается превышение ПДК для рыбохозяйственных объектов по Al, Fe, Zn и ПДК в питьевой воде по Al, Sb. Концентрации тяжелых элементов в реках и озерах в районе оз. Тальмень не превышают ПДК в питьевой воде, но содержания Al и Cu превышают ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов. В составе снега и фирна обнаружены высокие содержания Al, P, K, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, превышающие ПДК в рыбохозяйственных водоемах, причем содержания Al, K, Fe, Ni, Pb превышают ПДК в питьевой воде. Наличие в ледниках и снежниках высоких концентраций токсичных металлов (Al, Ni, Pb) связано с накоплением продуктов выветривания подстилающих горных пород в толще снега и льда в течение длительного времени.

Коллектив лаборатории использует широкий спектр методик

Специализированное оборудование, ПО, базы данных, и т.п.

Лаборатория является базовой для Кафедры петрографии и геологии рудных месторождений и Кафедры минералогии и геохимии Геолого-Геофизического факультета НГУ. Сотрудники лаборатории проводят лекционные и практические занятия по базовым и специальным курсам геологической, петрологической и геохимической направленности

Изох Андрей Эмильевич

Профессор, заведующий Кафедрой Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - курс лекций

Петрология и рудоносность расслоенных интрузивов - курс лекций

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс. «Петрология», «Минералогия и геохимия эндогенных процессов», магистратура.

Цель курса - научить студентов диагностировать, описывать и классифицировать изверженные горные породы. В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки работы с петрографическим поляризационным микроскопом для диагностики и квалифицированного описания изверженных горных пород в прозрачных шлифах. Кроме того, он получает навыки диагностики изверженных пород по штуфным образцам из богатой коллекции НГУ.

Владимиров Александр Геннадьевич

Профессор Кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Физико-химическая петрология - курс лекций

Специальности "Петрология", "Минералогия и геохимия эндогенных процессов", 6-й курс (2-й курс магистратуры).

Цель курса - заложение системных знаний о принципах обощений и петрогенетического моделирования планетарных и региональных петрологических данных, а также данных по внутреннему строению и вещественному составу магматических комплексов, их геодинамической интерпретации и металлогенического прогнозирования.

Туркина Ольга Михайловна

Профессор Кафедры Минералогии и геохимии.

- Геохимия - курс лекций

Специальность "Геохимия", 4-й курс.

Цель курса - овладение студентами современными знаниями по геохимии земных оболочек и геологических процессов и умением применять их для решения геохимических и геологических проблем. Задачи курса: дать базовые понятия о свойствах элементов, охарактеризовать методы получения данных по редкоэлементному и изотопному составу и возрасту пород; изложить основные сведения о составе Земли и ее отдельных оболочек, распределении элементов в горных породах и геосферах и миграции элементов в геологических процессах; обучить способам интерпретации геохимических данных для реконструкции происхождения горных пород и особенностей протекания геологических процессов.

Вишневский Андрей Владиславович

Доцент Кафедры Минералогии и геохимии

- Минералогия - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 2-й курс.

Целью является получение знаний о вещественном составе горных пород и рудных тел. Дисциплина охватывает все основные рудные и породообразующие минералы (более 130 минеральных видов, с разновидностями более 300). Особое внимание на практических занятиях уделяется анализу минеральных парагенезисов и ассоциаций, реконструкции условий и последовательности их формирования.

- Учебная минералого-петрографическая практика

Специальность "Геохимия", 2-й курс.

Целью практики является закрепление и расширение знаний и навыков по минералогии и общей геологии на природных геологических объектах; формирование навыков по организации элементраных полевых исследований минеральных ассоциаций

- Химия и генезис минералов – практические занятия

Специальность «Петрология», «Минералогия и геохимия эндогенных процессов», магистратура

Курс охватывает все основные рудные и породообразующие минералы, в его основе лежит систематическая подача материала, базирующаяся на иерархической кристаллохимической классификации. Особое внимание уделяется анализу минеральных парагенезисов и ассоциаций, реконструкции условий их формирования. Дисциплина "Химия и генезис минералов" является логическим продолжением курсов бакалавриата «Кристаллография» и «Минералообразующие процессы», «Минералогия», «Петрография изверженных пород» и «Геохимия».

Егорова Вера Вячеславовна

Доцент кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс.

Лавренчук Андрей Всеволодович

Доцент Кафедры Минералогии и геохимии

- Математические методы в геохимии. - курс лекций и практических занятий

Специальность "Геохимия", 4-й курс.

Основной целью освоения дисциплины является овладение студентами математическими, в том числе статистическими методами обработки геохимических данных. Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса, связанные с освоением понятийного и математического аппарата математической статистики и применением статистических методов при компьютерной обработке геохимических выборок, такие как выборочная оценка параметров распределений и сравнение параметров, выявление корреляционных и регрессионных зависимостей. По методологическому подходу курс близок к классическим курсам биометрии, хемометрии и эконометрии как прикладным разделам математической статистики. Его отличительной особенностью является акцент на аспекты, связанные со спецификой геохимических данных и геохимических процессов, протекающих в недрах Земли. Это же отражено в круге задач, рассматриваемых на практических занятиях. По своей структуре и способу организации курс не имеет аналогов среди подобных курсов в вузах России. Его актуальность обусловлена спецификой геохимических данных, рассматриваемых как реализация случайной величины, и необходимостью принятия решений в условиях неопределенности, характеризующейся статистической устойчивостью.

- Обработка геохимических данных. - курс лекций и практических занятий

Специальность "Геохимия", 5-й курс (1-й курс магистратуры).

В подавляющем большинстве случаев геохимические данные, т.е. петрохимические или геохимические анализы минералов, пород или стекол, представляют собой многомерные величины. Курс "Обработка геохимических данных" направлен на освоение магистрантами основных методов работы с многомерными величинами в рамках математической статистики, в частности методов корреляционного анализа (наличие-отсутствие связи между характеристиками), дискриминантного анализа, непосредственно связанного с задачами классификации, и регрессионного анализа, позволяющего установить вид зависимости одних переменных от других для дальнейших оценок значений зависимых или независимых переменных. Особое внимание в курсе уделено вопросам корректной публикации результатов статистической обработки в научной литературе.

Хромых Сергей Владимирович

Доцент кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Физико-химические основы петрологии. - курс лекций и практических занятий

Специальность "Геохимия", 4-й курс.

Целями освоения дисциплины являются овладение слушателями навыков с применением законов физической химии понимания экспериментальных фазовых диаграмм – однокомпонентных, двухкомпонентных, трехкомпонентных, в том числе с участием летучих компонентов; овладение навыками моделирования процессов кристаллизации и плавления в основополагающих модельных системах при разных Р-Т-параметрах в равновесных и неравновесных условиях (равновесные кристаллизация и плавление, частичное плавление и закономерности эволюции состава расплавов, фракционная кристаллизация и закономерности формирования дифференцированных серий магматических пород, закономерности плавления и кристаллизации магм в присутствии летучих компонентов); представление геохимических и петрологических следствий из экспериментальных диаграмм

Шелепаев Роман Аркадиевич

Доцент кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Актуальные вопросы современной петрологии и вулканологии: генезис магм, эндогенные флюиды, рудоносность и высокотемпературные горные породы - курс лекций

Специальность "Петрология, вулканология", Аспирантура.

Хохрякова Ольга Александровна

Старший преподаватель кафедры минералогии и геохимии

- Онтогения минералов - курс лекций и практических занятий

Специальность «Геохимия», 3-й курс

Курс «Онтогения минералов» является важным звеном в минералого-петрологическом цикле. Онтогенический подход в изучении минералов обеспечивает первичный минералогический анализ для определения механизма и порядка минералообразования в различных геологических процессах. В рамках курса на образцах специальной онтогенической коллекции обучающиеся ведут наблюдения морфологии и анатомии минеральных индивидов и их агрегатов, временных соотношений минералов в последних, документируя наблюдаемые факты в виде полноценных минералогических описаний. На основе знаний закономерностей кристаллизации и роста минеральных индивидов и их агрегатов проводится интерпретация полученного в результате наблюдений фактического материала в виде письменных заключений об условиях и последовательности минералообразования для каждого образца.

- Кристаллография - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", "Геофизика в нефтепромысловом и горном деле", 1-й курс

Курс даёт знания о морфологии, внутреннем строении и свойствах кристаллов. Курс является первым звеном минералого-петрологического цикла и направлен на то, чтобы дать обучающимся основные понятия, необходимые для дальнейшего освоения учебной программы. В процессе обучения происходит освоение важнейших законов симметрии кристаллов на примере идеализированных моделей и реальных природных кристаллов, ознакомление с базовыми понятиями кристаллохимии и кристаллофизики. Задачей практического курса является обучение студентов приёмам исследования морфологии кристаллов различных минералов.

Михеев Евгений Игоревич

Старший преподаватель кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс.

Шелепов Ярослав Юрьевич

Старший преподаватель кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс. - Петрография метаморфических пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", 3-й курс.

Широких Валентина Алексеевна

Преподаватель кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс.

Нарыжнова Анна Викторовна

Ассистент кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс. - Петрография метаморфических пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", 3-й курс.

Пенкина Валерия Алексеевна

Ассистент кафедры Петрографии и геологии рудных месторождений.

- Петрография изверженных пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", "Геология и геохимия горючих полезных ископаемых", 3-й курс. - Петрография метаморфических пород - практические занятия

Специальности "Геохимия", "Общая и региональная геология", 3-й курс.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0027; Номер Гос. учета: 122041400044-2.

«Петрология и рудный потенциал магматических формаций внутриплитных, надсубдукционных и аккреционно-коллизионных обстановок Центрально-Азиатского складчатого пояса и Сибирского кратона», руководитель Крук Николай Николаевич - Шифр ГЗ – FWZN-2026-0009.

«Процессы формирования и преобразования континентальной коры в различных типах складчатых поясов Азии», руководитель Крук Николай Николаевич - Шифр ГЗ – FWZN-2026-0003.

«Петрология и потенциальная рудоносность магматических формаций крупных изверженных провинций Азии», руководитель Изох Андрей Эмильевич

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 24-77-10050; Номер Гос. учета – 124082000019-5. «Геодинамическая эволюция Обь-Зайсанской складчатой системы: от океана к континенту», руководитель Котлер Павел Дмитриевич

- РНФ№ 24-27-00198; Номер Гос. учета – 124021500055-7. «Этапы и масштабы интрузивного магматизма Рудного Алтая как основа для геодинамических реконструкций и металлогенического прогнозирования», руководитель Хромых Сергей Владимирович

- РНФ№ 23-27-00258; Номер Гос. учета – 123011600062-6. « Минералого-геохимические особенности и условия формирования эпитермальных золоторудных месторождений Камчатки», руководитель Толстых Надежда Дмитриевна

- РНФ№ 23-27-00224; Номер Гос. учета – 123011600058-9. «Дайки щелочных пород как индикатор дифференциации магм в промежуточных камерах», руководитель Изох Андрей Эмильевич

- РНФ№ 23-27-00024; Номер Гос. учета – 123121300013-7. « Роль миграции вулканического фронта в формировании Cu-Pb-Zn металлогенического пояса Рудного Алтая», руководитель Куйбида Максим Леонидович

- РНФ№ 22-77-00058; Номер Гос. учета – 122111000015-6. « Модель формирования пермских потенциально рудоносных ультрамафит-мафитовых интрузий вулкано-плутонических поясов Центральной Азии», руководитель Шаповалова Мария Олеговна

- РНФ№ 22-77-00061; Номер Гос. учета – 122110700022-0. « Эволюция континентальной коры с каледонским основанием в среднем и позднем палеозое (на примере Чингиз-Тарбагатайской зоны Восточного Казахстана)», руководитель Котлер Павел Дмитриевич

- РНФ№ 21-17-00175; Номер Гос. учета – 121120700127-2. « Петрогенезис калиевых лейкогранитных магм», руководитель Крук Николай Николаевич

2023 год

- Barkov A.Y., Tolstykh N.D., Nikiforov A.A., Martin R.F. The Platinum-Group Minerals of the River Ko Watershed, Sisim Placer Zone, Eastern Sayans, Russia, and the Differentiation of Multicomponent Melts // The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology (2023) 61 (4): 805–824. DOI: 10.3749/2200020

- Chayka I.F., Izokh A.E., Kamenetsky V.S., Sokol E.V., Lobastov B.M., Kontonikas-Charos A., Zelenski M.E., Kutyrev A.V., Sluzhenikin S.F., Zhitova L.M., Shvedov G.I., Shevko A.Ya., Gora M.P. Origin of chromitites in the Norilsk-1 intrusion (Siberian LIP) triggered by assimilation of argillaceous rocks by Cr-rich basic magma // Lithos – 2023 – Volumes 454–455 – 107254. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107254