Открытие нового класса химических соединений, исследование общих трендов изменения атомных структур карбонатов стало плодом десятилетнего исследования, проведенного доцентом Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета, ведущим научным сотрудником ИГМ СО РАН Павлом Гаврюшкиным.

Еще в ноябре ученый успешно защитил докторскую диссертацию «Кристаллохимия карбонатов при экстремальных давлениях и температурах по результатам комплексного теоретического и экспериментального исследования». Защита проходила на ученом совете МГУ им. М.В. Ломоносова и стала результатом комплексного исследования, объединившего усилия как российских, так и зарубежных теоретиков и экспериментаторов. В июне диплом о присвоении ученой степени доктора химических наук Павлу Гаврюшкину вручил лично ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий.

Субдукция — это геологический процесс, при котором одна океаническая литосферная плита подвигается (геологи говорят «подныривает») под континентальную плиту, погружаясь таким образом в глубины мантии Земли. Этот процесс происходит в зонах глубоководных желобов, проходящих по границам континентов.

Насколько глубоко происходит это погружение, однозначно установить трудно, имеющиеся геофизические и геохимические данные свидетельствуют о том, что субдуцирующие океанические плиты могут достигать нижней мантии и даже границы мантии и ядра. В ходе этого погружения карбонаты, отлагающиеся на поверхностях океанических плит, испытывают колоссальные давления до 125 ГПа и температуры до 3000 К. При таких давлениях с минералами происходят самые разнообразные фазовые превращения, включающие плавление и разложение, образующийся при этом диоксид углерода может возвращаться в атмосферу при извержении вулканов островодужных комплексов, образующихся по границам зонам субдукции. В силу экстремально высоких давлений и температур исследование этих переходов требует специальной техники или же специальных методов моделирования, которое обычно проводится на суперкомпьютерах.

— В рамках своего исследования я поставил цель — определить, как будут изменяться атомные структуры карбонатов в условиях высоких давлений и температур. Структуры, которые они имеют в приповерхностных условиях, хорошо известны и исследуются уже более 100 лет, а вот, что происходит с ним в мантии Земли, особенно в нижних ее горизонтах, стали исследовать сравнительно недавно, и там оставалось множество вопросов. Но чтобы это установить, необходимо либо сжать и нагреть образец карбоната до высоких давлений и температур, либо промоделировать процесс на компьютере. Первый вариант дорогой, трудозатратный и требующий использования синхротронов, прессов, алмазных ячеек и т.д. Второй метод тоже имеет свои ограничения, но всe-таки он более гибкий и менее затратный. В рамках диссертация я и проводил расчеты, и ставил эксперименты. Несколько раз удалось реализовать идеальную схему, когда в расчете получается очень интересный результат и он в точности подтверждается в эксперименте. Так бывает далеко не всегда, но и нельзя сказать, что это редкость. Вообще, теория и расчёты сейчас достигли высокой степени надёжности, и если всё сделано правильно, то им можно доверять при планировании эксперимента. В частности, с помощью расчётов нам удалось рассмотреть широкий спектр карбонатов, включающий Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Pb, что позволило обобщить на них общие закономерности изменения структуры, которые происходят при высоких давлениях, — рассказал Павел Гаврюшкин.

Исследования проводились на протяжении 10 лет, часть экспериментов, особенно связанных с использованием синхротронного излучения, проводилась совместно с зарубежными коллегами из Японии, Словении, Швеции, США и Германии. Прорывные результаты по синтезу предсказанных ученым ортокарбонатов были получены им совместно с коллегами из университета имени Гете (Германия, Франкфурт-на-Майне) и центра GFZ (Потсдам) . В рамках этого исследования Павлом Гаврюшкиным с коллегами было показано, что в области высоких давлений карбонаты могут реагировать с оксидами, давая ортокарбонты. Это было предсказано теоретическими методами и впоследствии подтверждено в многочисленных экспериментах.

— Удалось установить, что в карбонатах при большом давлении и высокой температуре происходит перестройка атомов, чем-то подобная той, которая имеет место при превращении графита в алмаз. В карбонате, как и в графите, углерод имеет треугольную координацию, а в ортокарбонате, как и в алмазе, — тетраэдрическую. Мы предполагаем, что реакция образования ортокарбонатов, в частности ортокарбоната магния, не только может быть проведена в идеализированных лабораторных условиях, но может иметь место и в глубинных оболочках Земли, принципиально влияя на глобальный цикл углерода.

Использование расчетных методов позволило целенаправленно двигаться при поставновке эксперимента и сконцентрироваться на перспективных результатах. Были обнаружены новые фазы, стабильные при высоких давлениях, для CaCO3, SrCO3, BaCO3, PbCO3, Na2CO3, K2CO3 и FeCO3, показана возможность образования ортокарбонатов в результате реакции карбонатов и оксидов в области высоких давлений и температур, а также выявлено существование пирокарбонатных структур CaC2O5 и BaC2O5 и ортооксолатных для FeC2O5. Коллеги Павла Гаврюшкина отметили новизну данного исследования для кристаллографии высоких давлений и его весомый вклад в современную кристаллохимию неорганических соединений, которая была обогащена примерами новых типов структур, содержащих ортооксалатные [O3C–CO3]-группы, пирокарбонатные [C2O5]-группы, и тетраэдрические [CO4]-группы.

— В теоретической части исследования для определения структуры высокобарических фаз и построения их фазовых диаграмм использовались первопринципные методы предсказания структур, основанные на эволюционных подходах и на случайном способе генерации структур. Энергетическая оптимизация во всех случаях осуществлялась в рамках теории функционала плотности. Для расчета свободных энергий Гиббса использовался метод решеточной динамики в рамках квазигармонического приближения. Динамическая стабильность фаз оценивалась путем расчета дисперсионных кривых фононов. В некоторых случаях также проводилось молекулярно-динамическое моделирование. Для проведения исследований использовались программные пакеты VASP, USPEX, Phonopy, ToposPro. Всё вместе это позволило провести надёжный прогноз новых структур стабильных при высоких давлениях, — рассказал ученый.

Основная часть экспериментов по синтезу предсказанных структур проводилась при высоких давлениях с использованием источников синхротронного излучения Spring8 (Япония), APS (США), DESY (Германия) и Сибирского Центра Синхротронного и Террагерцевого Излучения (Россия). Эксперименты проводились в алмазных ячейках и в многопуансонных аппаратах.

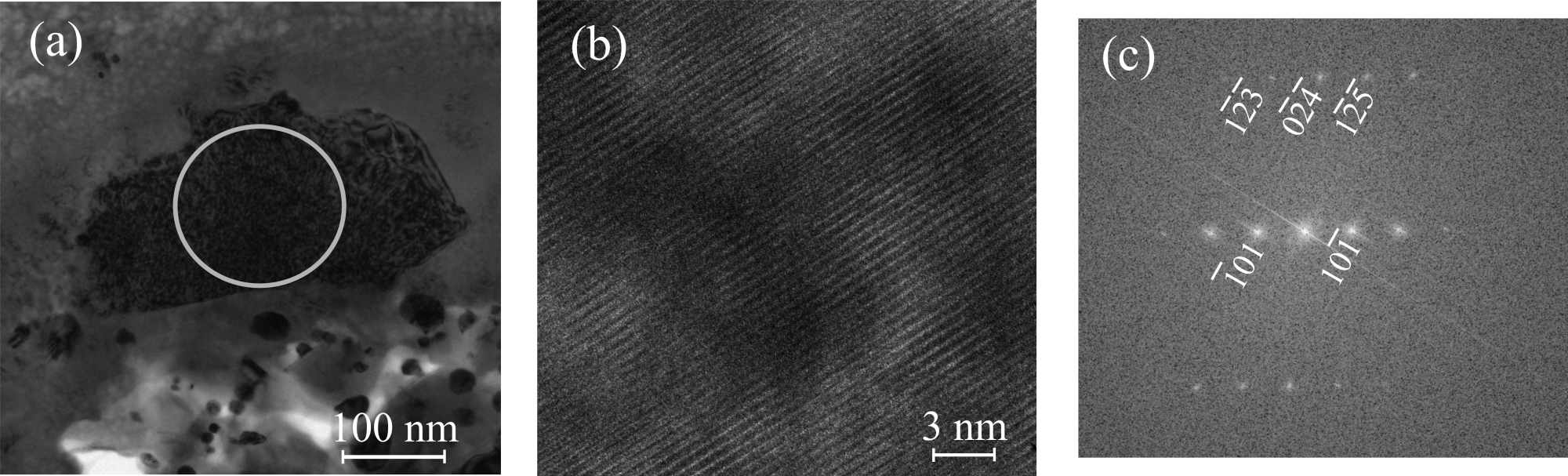

Для диагностики фаз в области высоких давлений использовался рентгеноструктурный анализ порошковых и монокристальных образцов, спектроскопия комбинационного рассеяния, а также просвечивающая электронная микроскопия. Составы образцов определяли с помощью методов микрозондового анализа и сканирующей электронной микроскопии.

— Полученные нами данные расширяют существующие знания о глобальных процессах, которые происходят в недрах нашей планеты. Теперь мы больше знаем о том, что происходит с карбонатами при их погружении на глубину. Человеку пока удалось добурить лишь до глубины 12,2 км. Такова глубина Кольской сверхглубокой скважины. В расчётах же и экспериментах мы погрузились до глубины 3000 км и сделали прогноз того, что там может происходить с карбонатами. Изучать строение Земли возможно с помощью сейсмических методов, просвечивая толщу звуковыми волнами. Эти методы очень мало говорят о свойствах вещества и ничего не говорят о его составе и строении. Эту информацию нужно получать из эксперимента, из расчета или из природных образцов. Каждый из этих источников информации имеет как серьезные преимущества, так и серьезные недостатки, и только совместное их использование может действительно расширить наши знания о строении Земли. Надеюсь, полученные мною теоретические и экспериментальные данные позволят хотя бы немного продвинуться на этом пути, — заключил Павел Гаврюшкин.

Полученный учеными ортокарбонат магния Mg2CO4 под просвечивающим электронным микроскопом

Источник: Елена Панфило

пресс-служба НГУ