Лаборатория структурной петрологии (219)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук Кармышева Ирина Владимировна

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук Олег Петрович Полянский

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 10 человек, 5 кандидатов наук, 1 аспирант, 2 студента НГУ в должности лаборанта.

Контакты

И.о. заведующего лабораторией, к.г.-м.н., Кармышева Ирина Владимировна,

телефон +7 (383) 373-05-26 доб. 519, E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3/4, ИГМ СО РАН, кабинет 511

Лаборатория структурной петрологии организована в 2019 с целью изучения закономерностей структурообразования, деформационных процессов и их контроля, минерало- и рудообразования, метаморфизма и магматизма в различных тектонических и геодинамических обстановках. В состав лаборатории вошли преимущественно молодые сотрудники и аспиранты, а также сотрудники, имеющие существенный опыт в исследованиях по направлениям структурная, метаморфическая и магматическая петрология.

Научная деятельность лаборатории направлена на изучение широкого спектра вопросов, касающихся закономерностей структурообразования и релаксации напряжений, механизмов и условий деформирования геологических объектов, начиная от деформирования кристаллической решетки отдельных минералов и заканчивая литосферными процессами в областях субдукционно-аккреционного и коллизионного орогенеза. Необходимо отметить, что большинство исследований сотрудников лаборатории структурной петрологии реализуются в тесной коллаборации со специалистами различных лабораторий ИГМ СО РАН.

В настоящее время спектр исследований лаборатории можно объединить в следующие научные направления.

1. Субдукционно-аккреционные и коллизионные процессы

1.1. Тектонический контроль высокоградиентного метаморфизма, мигматизации, анатексиса, зарождения, сегрегации, транспорта и консолидации магматических расплавов.

1.2. Специфика синтектонического метаморфизма и магматизма на различных стадиях эволюции субдукционно-аккреционных и коллизионных горно-складчатых орогенов.

1.3. Закономерности процессов метаморфизма, магматизма, минерало- и рудообразования в различных тектонических обстановках коллизионного процесса (сжатие, транспрессия, сдвиги, транстенсия, растяжение).

1.4. Проблема магматического минглинга и габбро-гранитных ассоциаций коллизионных областей.

1.5. Вариативность геотермического градиента в проницаемых зонах различных тектонических и геодинамических обстановок.

1.6. Глубинная сейсмотектоника.

2. Процессы тектонического транспорта, экспонирования/эксгумации в литосфере

2.1. Механизмы, длительность, стадийность и скорость выведения в верхние уровни земной коры HP и UHP комплексов.

2.2. Гранито-гнейсовый купольный тектогенез в различных тектонических и геодинамических обстановках.

2.3. Роль сейсмотектоники в процессах тектонического транспорта, экспонирования и эксгумации в литосфере.

3. Структурообразование и механизмы деформирования

3.1. Внутреннее строение сдвиговых зон (shear and damage zones) на различных уровнях литосферы.

3.2. Механизмы деформирования в сдвиговых зонах различной глубинности (shear and damage zones).

3.3. Закономерности тепло-массопереноса в коллизионных областях, зонах смятия, сдвиговых зонах различной реологии (shear and damage zones).

4. Синкинематические процессы минерало- и рудообразования

4.1 Влияние полистадийных тектоно-термальных процессов на сохранность U-Th-Pb системы в цирконах нижнекоровых гранитов.

4.2. Синкинематические процессы поведения породообразующих и акцессорных минералов (кварц, слюды, полевые шпаты, гранат, кордиерит, амфиболы, пироксены, титаниты, эпидоты, турмалины и др.).

4.3. Роль флюидов в синкинематических процессах.

Основные объекты исследования и экспедиции

Лаборатория структурной петрологии создавалась в 2019 году, опираясь на сотрудников, привлеченных из нескольких лабораторий. Это позволило аккумулировать материалы близкие по тематике лаборатории, создать коллекцию и информационную базу данных по наблюдениям и каменному материалу (более 5000 образцов, в т.ч. до 3000 структурно ориентированных образцов, ориентированных пластинок и петрографических шлифов).

Объекты исследований сотрудников лаборатории структурной петрологии расположены на территории ЮВ Тувы, Рудного и Горного Алтая, Енисейского кряжа, Западного Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Сихотэ-Алиня, Кавказа, Восточного Казахстана, Северо-Западной и Юго-Восточной Монголии, Памира. Это экспедиции как в составе различных геологических отрядов ИГМ СО РАН, так и отдельных отрядов лаборатории структурной петрологии.

Методические подходы структурной петрологии во многом опираются на классические методы метаморфической и магматической петрологии, геохимии, структурной геологии и тектоники. Однако существующие подходы позволяют объединить и акцентировать эти методы на деформационных и тектонических аспектах.

Как становится очевидным в последние годы, сброс напряженного состояния горных пород на различных уровнях литосферы обеспечивается не только за счет отдельных пликативных и разрывных нарушений. Это системный и структурированный процесс, объединяющий, либо последовательно триггирующий как дислокационные, так и породообразующие процессы. Первые объединяют внутрикристаллические нарушения, сколы, трещины, кинкинг, катакластическое течение, складкообразование, фрагментирование, сдвиговые нарушения и их системы и т.д.. Вторая группа обеспечивает сброс напряжений за счет дислокационной и диффузионной ползучести, динамической рекристаллизации, метаморфогенных и магмогенерирующих процессов с участием флюида. Комплексное исследование механизмов сброса напряжений обоих типов предоставляет широкий спектр инструментов и возможностей при характеристике геологических процессов, включая их возраст, пространственное положение, условия протекания и контролирующие их факторы.

Комплексность исследований начинается на полевых стадиях исследований и картировании, когда анализируются и документируются геологические структуры, диагностируются в породах структурные неоднородности, признаки директивности различного генезиса, производится пробоотбор пород, по возможности, структурно- и пространственно ориентированных образцов. Дальнейшие аналитические исследования производятся уже с учетом структурной позиции образцов и полевых наблюдений. В частности, микрорентгеноспектральный анализ минералов и минеральных ассоциаций проводится исключительно в структурно-ориентированных петрографических шлифах. Это позволяет связать закономерности изменений в составе минералов и минеральных агрегатах с деформациями, оценить Р-Т параметры синкинематического минералообразования, что является неотъемлемой частью микротектоники и оценки P‑T‑t‑d эволюции породных комплексов.

Методы:

Геологическое и специализированное картирование

Инженерно-геологическое картирование

Структурно-петрологические исследования

Структурно-кинематический анализ

Структурно-парагенетический анализ и микротектоника

Геотермобарометрия и оценка P-T-t-d эволюции породных комплексов (Thermocalc, TWQ, TPF, геотермобарометры)

Петрогеохимическое исследование состава пород (РФА, ICP-MS)

Исследование дефектности и зональности минералов методом сканирующей электронной микроскопии (CL, SE, BSE)

Исследование состава и зональности минералов методом сканирующей электронной микроскопии (EPMA, волновые и энерго-дисперсионные спектрометры)

Изотопно-геохронологические исследования (циркон, слюды, амфиболы и др.)

Рамановская спектроскопия

X-Ray томография

Методы анализа ориентировки кристаллической решетки (EBSD)

и другие аналитические исследования

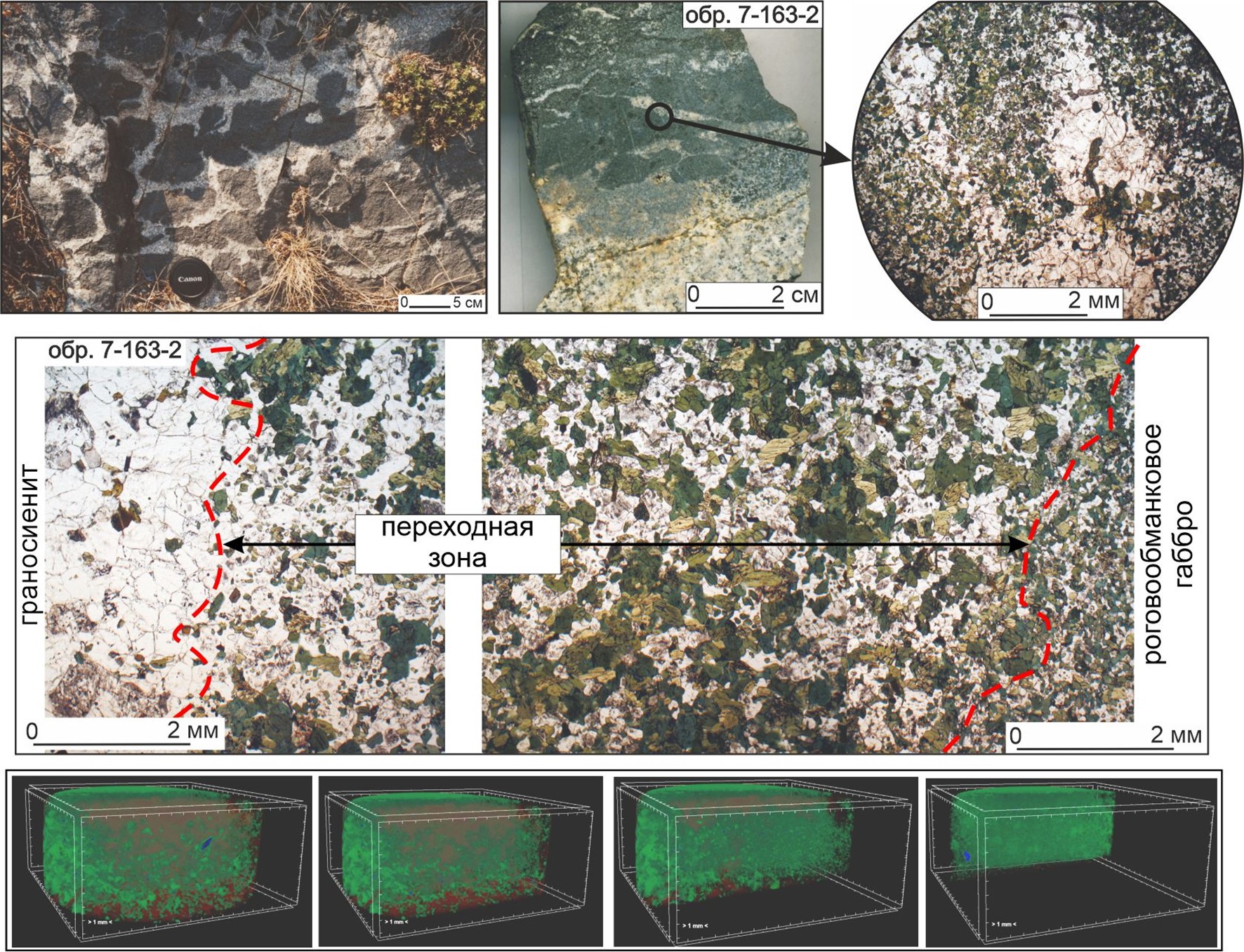

2020 год

По данным рентгеновской компьютерной томографии (3D X-Ray томографии) предпринята попытка установить генезис пород, формирующихся на контакте габброидов и гранитоидов в минглинге плутонического и жильного типов. В пределах Западного Сангилена (Юго-Восточная Тува) выделено два типа магматического минглинга (смешения контрастных по составу расплавов) - плутонический и жильный. На контакте салических и мафических пород формируются участки пород переходного состава. Для плутонического типа минглинга зафиксированы буферные зоны мелкокристаллических пород - объемные зоны, характеризующиеся промежуточной рентгеновской плотностью минеральных агрегатов (рис. 1). Такие промежуточные зоны можно интерпретировать как результат возникновения гибридного расплава при взаимодействии контрастных по составу магм.

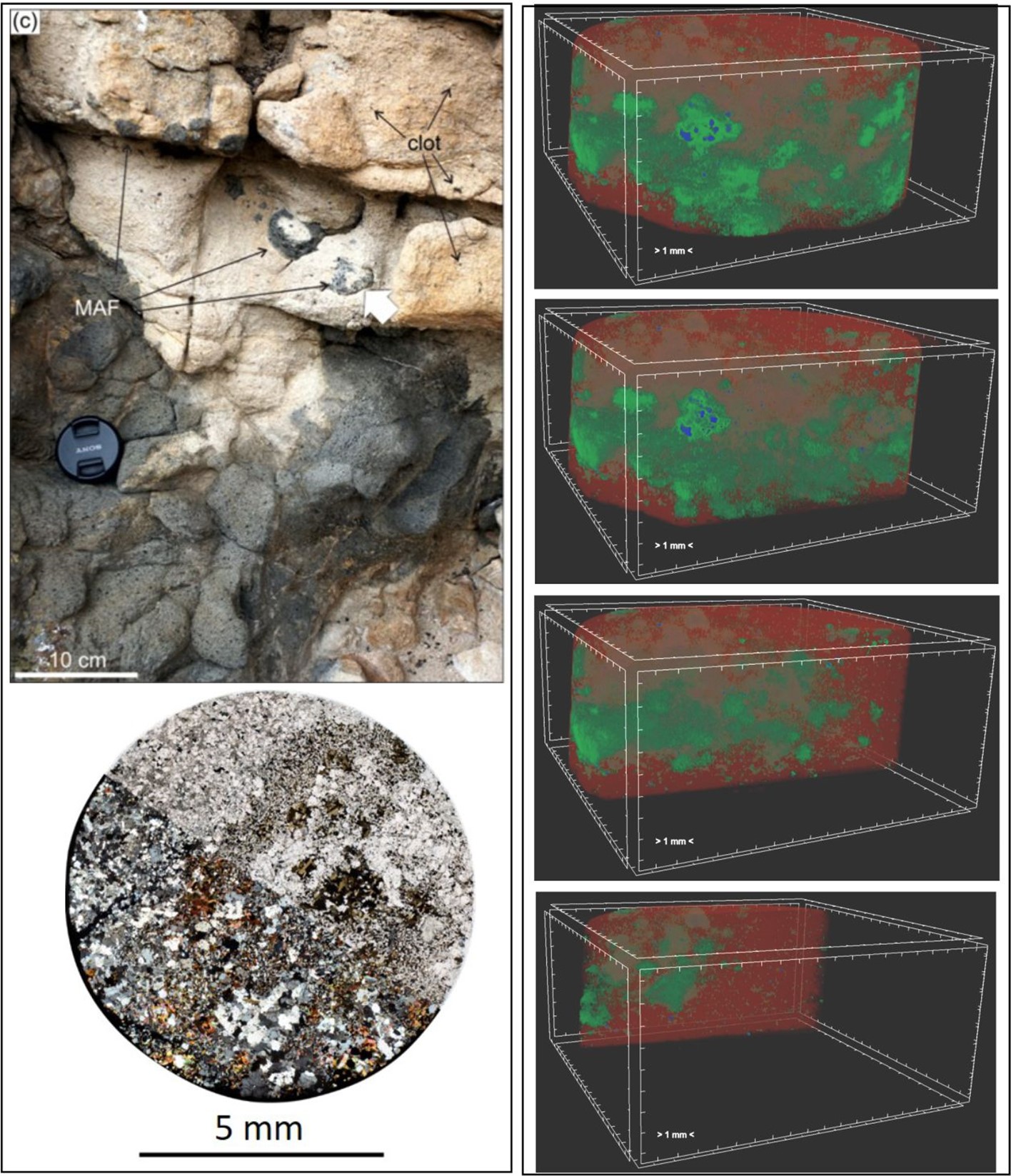

Контактовые зоны контрастных по составу пород в жильном типе минглинга характеризуются кластерным распределением пород с пограничными значениями коэффициента µ. Зоны с промежуточной плотностью отсутствуют (рис. 2). Появление переходных зон в группе комбинированных даек связано с процессами диспергирования, т.е. активного механического взаимодействия в обстановках быстрой консолидации расплавов.

Рис. 1. Переходные зоны между кислыми и основными породами в магматическом минглинга плутонического типа. Блок диаграммы (внизу рисунка) иллюстрируют объемный характер областей с промежуточной рентгеновской плотностью на границе кислых и основных пород.

Рис. 2. Переходные зоны между кислыми и основными породами в магматическом минглинга жильного типа. Блок диаграммы (справа) иллюстрируют объемный характер областей с промежуточной рентгеновской плотностью на границе кислых и основных пород.

2021 год

Проведено изучение нижнекоровых гранулитов в коллизионном обрамлении Тувино‑Монгольского массива (Сангилен). Установлена их прямая связь с заложением Эрзинской зоны смятия на пике коллизионных событий (515 млн лет). К индикаторным чертам синтектонического гранулитового метаморфизма относятся: «пятнистое» проявление и вариативность РТ‑параметров на фоне мигматизации и автохтонного гранитообразования, полистадийность синхронных деформаций и слабое проявление в зоне смятия основного магматизма.

2022 год

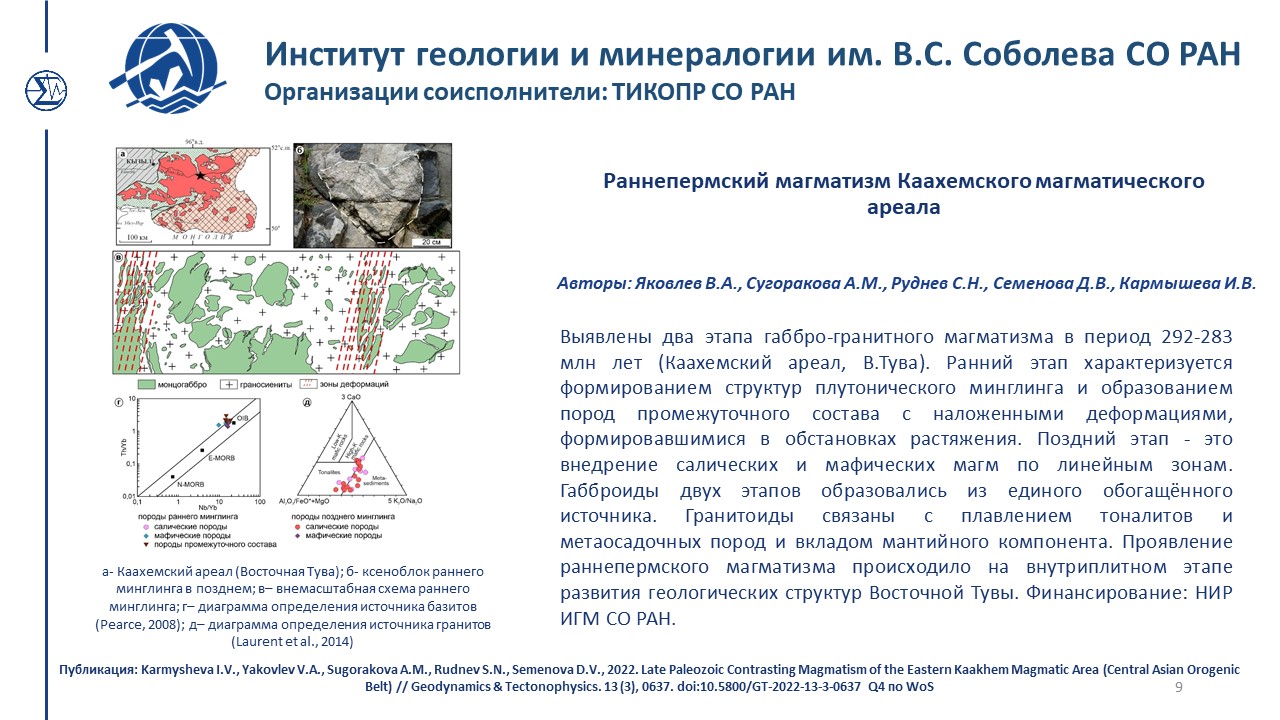

Проведены исследования условий формирования высококалиевых гранитов и их взаимосвязи с базитовым магматизмом и тектоническими деформациями на примере ухадагского гранитоидного комплекса (Западный Сангилен, Юго-Восточная Тува) и Шивейского граносиенитового массива (Каахемский магматический ареал, Восточная Тува). Формирование обоих регионов связано с коллизией и причленением блоков и микроконтинентов в Сибирскому кратону в палеозойское время. В пределах Западного Сангилена в условиях позднеколлизионного растяжения мантийный вклад в образование высококалиевых гранитоидов ограничивается повышенным тепловым потоком, достаточным для переплавления корового материала в условиях средней коры. Сдвиговые деформации являются значительным фактором в гранитообразовании, т.к. обеспечивают развал орогена и снижение общелитостатического давления, а также перемещение новообразованного гранитного материала. Формирование высококалиевых гранитов в Каахемском ареале происходило на постколлизионном этапе развития орогена. Корово-мантийное взаимодействие обусловлено импульсным проявлением деформаций растяжения в сочетании с подъемом обогащенных мантийных расплавов. Смешанный корово-мантийный протолит является источником для формирования граносиенитов и гранитов, образующих минглинг структуры с базитовыми расплавами. Неоднократное внедрение габбро-гранитных расплавов (рис. 3) характеризует внутриплитный этап развития геологических структур Восточной Тувы и представляет собой фрагмент развития позднепалеозойской рифтогенной Восточно-Саянской щелочно-гранитоидной провинции

Рис. 3. Контактовые взаимоотношения двух сближенных (283-292 млн лет) этапов проявления минглинга в Шивейском массиве (Каахемский ареал, Восточная Тува). a – секущие контакты между двумя типами минглинга, справа – ранний, слева - поздний; b – ксеноблок структур раннего минглинга с наложенными деформациями в поздних недеформированных габбро-гранитных структурах.

2023 год

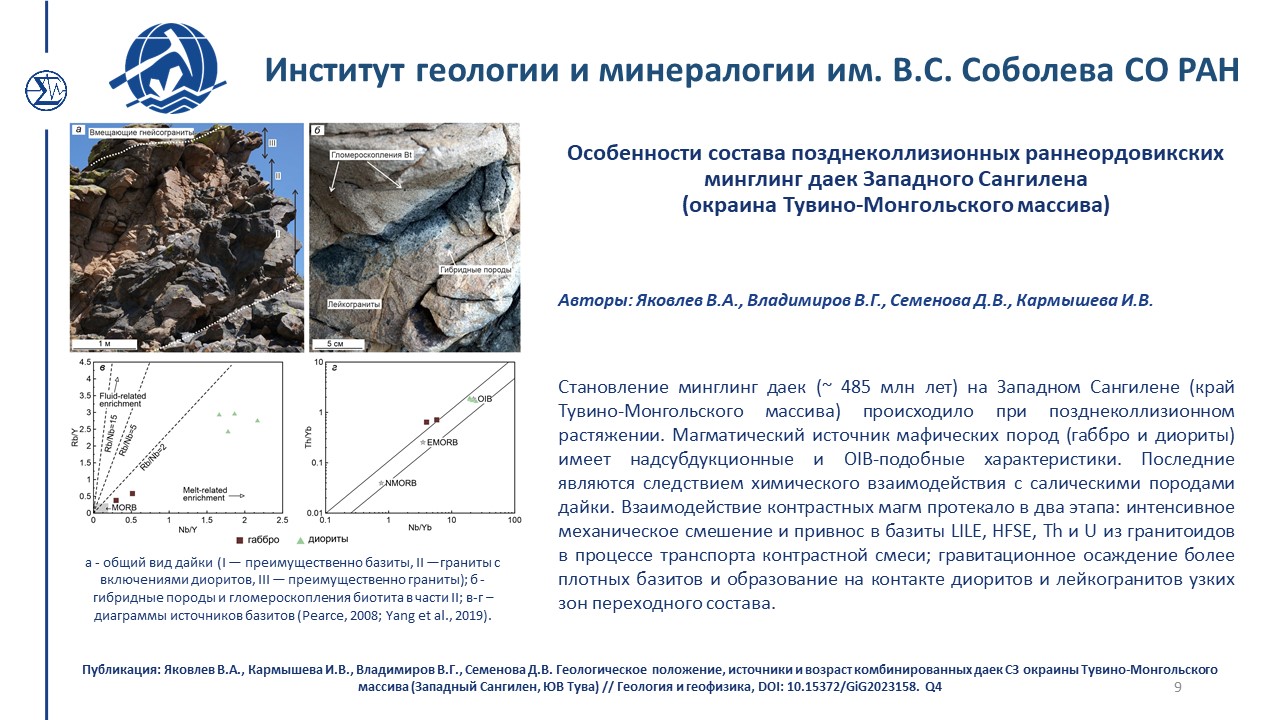

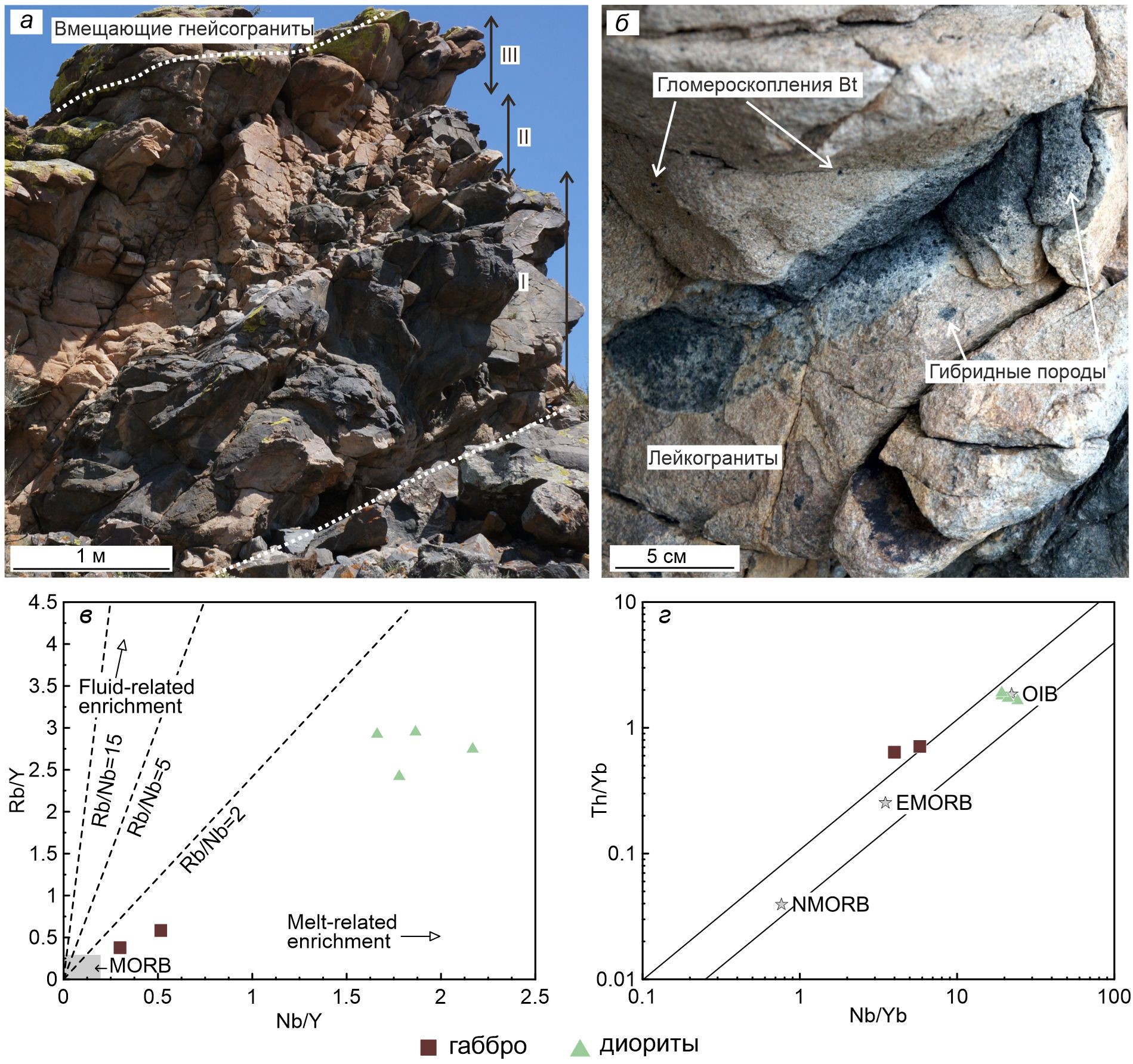

Исследованы особенности состава позднеколлизионных раннеордовикских (~ 485 млн лет) минглинг даек Западного Сангилена (окраина Тувино-Монгольского массива). Их становление происходило при позднеколлизионном растяжении. Магматический источник мафических пород (габбро и диориты) имеет надсубдукционные и OIB-подобные характеристики. Последние являются следствием химического взаимодействия с салическими породами дайки. Взаимодействие контрастных магм протекало в два этапа: интенсивное механическое смешение и привнос в базиты LILE, HFSE, Th и U из гранитоидов в процессе транспорта контрастной смеси; гравитационное осаждение более плотных базитов и образование на контакте диоритов и лейкогранитов узких зон переходного состава.

Рис. 4. а - общий вид дайки (I — преимущественно базиты, II —граниты с включениями диоритов, III — преимущественно граниты); б - гибридные породы и гломероскопления биотита в части II; в-г – диаграммы источников базитов (Pearce, 2008; Yang et al., 2019).

2024 год

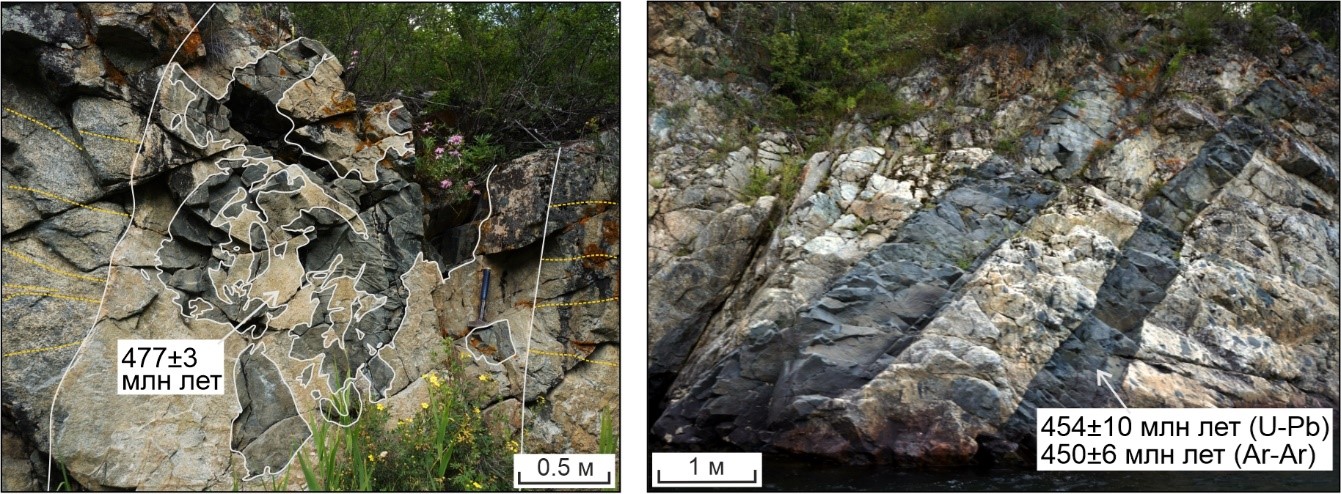

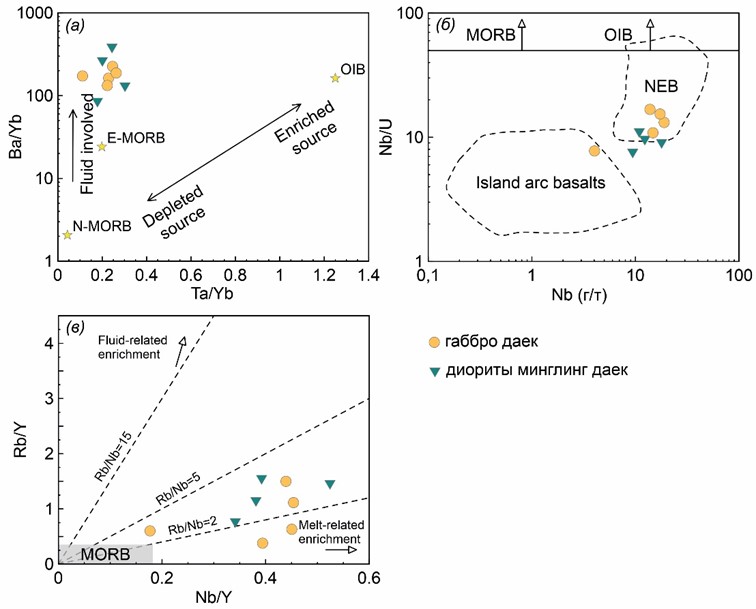

Проведены исследования состава, возраста и геологической позиции дайковых комплексов восточной части Каахемского ареала (Восточная Тува). На аккреционно-коллизионном этапе развития региона произошло становление диорит-гранитных минглинг даек (477±3 млн лет) и комплекса габброидных даек (~450 млн лет) (рис. 5). Вмещающими породами даек являются разновозрастные (494-472 млн лет), деформированные гранитоидные ассоциации таннуольского комплекса. Мафические породы минглинг и простых даек сопоставимы с группой Nb-обогащенных базальтов, а соотношение Ba/Yb-Ta/Yb указывает на вовлечение субдукционно-модифицированного компонента в мантийный источник. Комплекс геохимических данных указывает, что габброиды являются продуктами неоднократного плавления единого деплетированного надсубдукционного источника, формировавшегося на субдукционном (островодужном) этапе за счет метасоматического преобразования пород мантийного клина как флюидами, так и расплавами, образующимися при плавлении слэба (рис. 6). Становление даек связано с проявлением многочисленных кратковременных тектонических импульсов.

Рис. 5 (а) - минглинг дайки (477±3 млн лет), секущие плагиогранитоиды таннуольского комплекса (489±5 млн лет); (б) - габброидные дайки (~450 млн лет), секущие плагиогранитоиды таннуольского комплекса (476±4 млн лет).

Рис. 6. Классификационные диаграммы для основных и средних пород даек. (а) – [Pearce, 2008]; (б) – [Kepezhinskas et al., 1996]; (в) – [Cui et al., 2021].

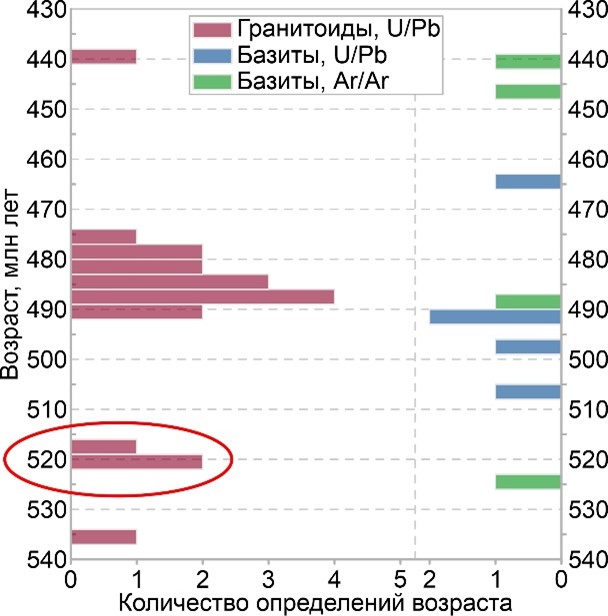

Определена длительность коллизионных событий на северо-западной окраине Тувино-Монгольского массива. Для гранитов Матутского массива были получены оценки возраста, являющиеся наиболее древними для гранитоидного магматизма Западного Сангилена: 520±3 млн лет и 524±3 млн лет. Данный рубеж отвечает пику коллизионных событий на Западном Сангилене с инициацией кислого и основного магматизма в нижней коре, метаморфизмом ставролит-кианитового типа и заложением крупных тектонических нарушений. Длительность коллизионного орогенеза и сопряженного с ним магматизма на северо-западной окраине ТММ составляла не менее 80 млн лет.

Рис. 7. Обобщенные гистограммы возраста гранитоидных и базитовых комплексов Западного Сангилена. Красным эллипсом выделен пик коллизионного магматизма.

В лаборатории имеется оптическое оборудование для проведения петрографических и микроструктурных исследований. Пробоподготовка и аналитические исследования проводятся на оборудовании и в тесном сотрудничестве со специалистами «Центра коллективного пользования научным оборудованием много-элементных и изотопных исследований СО РАН» на базе ИГМ СО РАН (лаборатория рентгеноспектральных методов анализа (772), лаборатория изотопно-аналитической геохимии (775)).

Кармышева Ирина Владимировна – доцент кафедры Общей и региональной геологии ГГФ НГУ, Общая геология (семинары), Практикум по общей геологии (семинары), научный руководитель учебной геологической практики по общей геологии на Горном Алтае.

Владимиров Владимир Геннадьевич - старший преподаватель кафедры Общей и региональной геологии ГГФ НГУ, Структурный анализ (лекции и семинары), Структурная петрология (лекции и семинары).

Яковлев Владислав Александрович – ассистент кафедры Общей и региональной геологии ГГФ НГУ, Структурная геология (семинары), Геокартирование (семинары).

Смолякова Анна Евгеньевна – ассистент кафедры Общей и региональной геологии ГГФ НГУ, География (семинары), Структурный анализ (семинары)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 год

- XVIII Всероссийское научное совещание «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)», 20-23 октября 2020 года, г. Иркутск.

- XXIII Всероссийская конференция «Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского», 5 февраля 2020 года, г. Пермь.

2021 год

- V Всероссийская конференция с международным участием «Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит», 20-23 сентября 2021 года, г. Владивосток.

- Всероссийская конференция с международным участием «Динамика и взаимодействие геосфер Земли», 8-11 ноября 2021 года, г.Томск

- XIII Всероссийское петрографическое совещание (с участием зарубежных ученых) «Петрология и геодинамика геологических процессов», 6-13 сентября, 2021 года, Г. Иркутск.

2022 год

- Научная конференция «Петрология и рудоносность магматических формаций», 25–29 апреля 2022 года, г. Новосибирск.

- XX Всероссийское научное совещание «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)», 18-21 октября 2022 года, г. Иркутск.

- XI Всероссийская петрографическая конференция с международным участием, 28 ноября – 2 декабря 2022 года, г. Томск.

2023 год

- XXI Всероссийское научное совещание «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)», 17-20 октября 2023 года, г. Иркутск.

- IV конференция «В кильватере большого корабля: современные проблемы магматизма, метаморфизма и геодинамики», 24-25 ноября 2023 года, Черноголовка.

2024 год

- XXII Всероссийское научное совещание «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)», 15-19 октября 2023 года, г. Иркутск.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0026; Номер Гос. учета: 122041400176-0. «Закономерности минерально-структурных преобразований в метаморфических процессах и массотеплоперенос в масштабе от кристаллической решетки до геологических тел», руководитель Полянский Олег Петрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0016. «Закономерности метаморфических процессов: эволюция вещества в масштабе от кристаллической решетки до геологических тел», руководитель Полянский Олег Петрович

Гранты Российского научного фонда

2023 год

- Rudnev S.N., Karmysheva I.V., Semenova D.V., Yakovlev V.A., Sugorakova A.M. Magmatic and Xenogenic Zircons from Granitoids of the Kaa-Khem Batholith as Age Markers of the Crust in the Junction Zone of the Tannu-Ola Island Arc and the Tuva–Mongolian Microcontinent (Eastern Tuva) // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–14. DOI: 10.2113/RGG20234527

- Яковлев В.А., Кармышева И.В., Владимиров В.Г., Семенова Д.В. Геологическое положение, источники и возраст Комбинированных даек СЗ окраины Тувино-монгольского массива (Западный Сангилен, ЮВ Тува) // Геология и геофизика – 2023. DOI: 10.15372/GiG2023158

2024 год

- Kruk N.N., Kuibida M.L., Sokolova E.N., Kotler P.D., Yakovlev V.A. Late Devonian Calc-Alkali High-K Fractionated Granites of the “Ferroan” I-Type, Rudny Altai//Doklady Earth Sciences, Volume 515, pages 639–644, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X23603644

- Kuibida M.L., Kruk N.N., Vikentiev I.V., Murzin O.V., Murzina N.M., Yakovlev V.A., Shelepov Ya Yu, Chugaev A.V., Mizernaya M.A., Shelepaev R.A., Kotler P.D., Mikheev E.I., Nikolaeva I.V., Palesskiy S.V., Semenova D.V., Soloshenko N.G., Pyatkova A.P., Karmanov G.F. Givetian-Frasnian rift-related volcanism of the Shipunikha Depression, NW Rudny Altai, Central Asia: Tectono-magmatic significance and new constraints on whole-rock geochemistry, Nd-isotopic data and Usingle bondPb ages//Lithos, Volumes 490–491, 15 December 2024, 107849. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107849

- Semenova D.V., Vladimirov V.G., Karmysheva I.V., Yakovlev V.A., 2024. The Age of Early Collisional Granitoids of Western Sangilen (SE Tuva): Implications for Estimating the Duration of Orogeny at the Margin of the Tuva-Mongolian Massif // Geodynamics & Tectonophysics 15 (4), 0767. DOI: 10.5800/GT-2024-15-4-0767

- Shapovalova M.O., R.A. Shelepaev, O.M. Turkina, V.S. Vesnin, A.E. Izokh, N.D. Tolstykh; SOURCES OF MAGMAS OF PERMIAN GABBROS OF THE KHANGAI MOUNTAINS (Western Mongolia). Russ. Geol. Geophys. 2024; 65 (12): 1412–1431. DOI:10.2113/RGG20244749

- Yakovlev V.A., Karmysheva I.V., Rudnev S.N., Semenova D.V., Yudin D.S. Dike Complexes in the Eastern Part of the Kaakhem Magmatic Area (Eastern Tuva): Composition, Age, Geological Position // Geodynamics & Tectonophysics 2024. 15 (3), 0760. DOI: 10.5800/GT-2024-15-3-0760

- Yakovlev V.A., Karmysheva I.V., Vladimirov V.G., Semenova D.V. Geological Position, Sources, and Age of Mingling Dikes of the Northwestern Margin of the Tuva-Mongolian Massif in Western Sangilen, Southeastern Tuva // Russian Geology and Geophysics, 65(2):214-232. DOI: 10.2113/RGG20234589