Лаборатория литосферной мантии и алмазных месторождений (451)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук, Тычков Николай Сергеевич

Научный руководитель базового проекта

Академик РАН Похиленко Николай Петрович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 25 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 1 академик РАН, 4 доктора геолого-минералогических наук, 8 кандидатов наук, а также 11 квалифицированных инженеров и лаборантов

Контакты

Заведующий лабораторией, к.г.-м.н., Тычков Николай Сергеевич

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., тел. 373-05-26 (доб. 801), 373-03-58,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН,

корпус минералогии к. 324.

Фундамент для будущей лаборатории был заложен в конце 1950-х годов, когда в Новосибирск по приглашению академика А.А. Трофимука переехал выдающийся учёный, академик В.С. Соболев. К этому времени он уже возглавлял комплексное изучение кимберлитов Якутии, собрав вокруг себя выдающуюся школу выпускников Львовского университета. Их усилиями в 1959 году были опубликованы первые монографии по геологии алмазоносных кимберлитов, что положило начало активному развитию отечественной минералогии и петрологии верхней мантии.

С приходом в Институт геологии и геофизики СО АН СССР В.С. Соболев начал разрабатывать принципы прогноза и поисков алмазоносных кимберлитов, публикуя теоретические обобщения и экспериментальные обоснования алмазообразования.

Качественно новый этап в истории лаборатории начался в середине 1960-х годов с приходом в институт его сына и ученика — Н.В. Соболева, выпускника Львовского университета. Уже в 1963 году он организовал полевые работы на кимберлитовых трубках Удачная, Загаючная и Обнажённая, собрав уникальные коллекции мантийных ксенолитов. В сотрудничестве с Н.И. Зюзиным (рентгеноструктурные исследования) и И.К. Кузнецовой (химический анализ) была развёрнута широкая программа минералогических исследований, опиравшаяся на новейшие аналитические методы — в том числе электронно-зондовый микроанализ, развиваемый в институте при участии Н.Л. Добрецова и Ю.Г. Лаврентьева.

К середине 1960-х годов в институте были разработаны первые модели состава верхней мантии Сибирской платформы, а также заложены основы для прогноза алмазоносности кимберлитов на основе состава индикаторных минералов. В эти годы значительный вклад внесли также Г.М. Музыка, А.Д. Харькив, Г.И. Смирнов, В.А. Побережский, О.Н. Тарасюк и В.Ф. Кривонос.

В 1969–1973 годах под руководством Н.В. Соболева и при участии Н.П. Похиленко были разработаны минералогические критерии прогноза алмазоносности кимберлитов. Особое значение имело открытие высокохромистых беднокальциевых пиропов (гарцбургитового парагенезиса) — сначала в алмазах, затем в ксенолитах перидотитов. Это позволило выделять перспективные тела ещё до бурения и получения керна.

Уже в 1972 году коллективом ИГиГ (Н.В. Соболев, Ю.Г. Лаврентьев, Н.П. Похиленко, Л.В. Усова) были получены количественные подтверждения этих критериев. Результаты были опубликованы в журнале Contributions to Mineralogy and Petrology (1973) и стали международно признанными.

Позднее к развитию термобарометрических методов и интерпретации состава мантийных ксенолитов активно подключились Н.Г. Боровкова, Т.П. Боковая, А.В. Похиленко и С.М. Зинченко. В эти же годы началось тесное сотрудничество с коллегами из Якутии — Ю.Г. Шутовым, В.А. Романовым, В.П. Афанасьевым, которые передавали образцы из новых кимберлитов и участвовали в совместных экспедициях.

С 1970-х годов лаборатория проводила масштабные полевые исследования в Якутии. Н.П. Похиленко прошёл путь от студента-геолога до одного из ключевых организаторов экспедиций, проведя 26 полевых сезонов в северных районах. Среди его наставников были Ю.Л. Белик, Ф.Ф. Брахфогель, М.А. Новиков, К.П. Никишов. В составе отрядов лаборатории активно работали И.В. Пругова, А.С. Родионов, Ю.И. Овчинников, А.Н. Амшинский, Н.М. Подгорных, Е.И. Черепов, Б.Д. Миков, В.С. Шацкий и другие.

Экспедиции охватывали труднодоступные районы — бассейны рек Анабара, Оленёк, Хастах. Использовались вертолёты, катамараны, аэролодки, создавались временные базы и геохимические полигоны. Полевые отряды проводили отбор керна, россыпных проб, ксенолитов, алмазов, а также занимались картированием кимберлитов и мантийных ксенолитов в коренных телах.

В 1970-х и 1980-х годах лаборатория принимала участие в программе «Алмазы Сибири», проводила минералогическое районирование северной части ЯАП, участвовала в открытии трубки Юбилейная и других тел. В этот период был также собран уникальный банк данных по химическому составу пиропов, хромдиопсидов, ильменитов и других индикаторных минералов, который до сих пор используется в практике прогнозной оценки.

В 1976–1986 гг. сотрудники лаборатории (Н.В. Соболев, Н.П. Похиленко, совместно с В.П. Грибом, В.А. Скрипниченко, В.К. Соболевым, Н.Н. Головиным и др.) сыграли ключевую роль в открытии алмазоносной провинции на Беломорско-Кулойском плато. Здесь труды лаборатории позволили перевести трубку Ломоносовская в ранг промышленного месторождения. Для обеспечения разведки были привлечены специалисты из Якутии — В.В. Вержак и А.Ф. Махрачёв. Работы были высоко оценены, и в 1989 году Н.В. Соболев и Н.П. Похиленко были награждены государственными наградами.

Позднее к исследованиям Архангельской провинции подключились А.В. Костровицкий, Е.А. Подкопаев, Е.В. Пругова, С.С. Кулигин, И.А. Сафонов. Были разработаны новые методы минералогической диагностики, уточнены региональные особенности состава мантийных ксенолитов, составлен прогноз алмазоносности для малоперспективных районов, который подтвердился последующими открытиями.

В 1985 году в ИГиГ была официально создана Лаборатория минералогических методов поисков. Руководителем стал Н.П. Похиленко. В состав лаборатории вошли И.В. Пругова, А.С. Родионов, А.Н. Амшинский, С.С. Кулигин, Е.В. Пругова, А.И. Дак, Д.А. Мертвецов, Л.Ф. Реймерс, И.А. Сафонов, В.Н. Соболев, а также В.П. Афанасьев — опытный специалист с многолетним стажем работы в Якутии.

При поддержке Мингео СССР и ГКНТ лаборатория участвовала в координации работ по государственной программе «Сибирь» и внедряла свои методы в регионах России и за её пределами. В конце 1980-х — начале 1990-х годов лаборатория активно взаимодействовала с институтами АН СССР, ВИМС, ЯГРИ, геологоразведочными предприятиями Якутии и Архангельской области.

В 1994 году сотрудники лаборатории по приглашению канадской компании Winspear Resources Ltd. приступили к консультациям и полевым работам на севере Канады. Работами руководил Н.П. Похиленко. Применяя методы минералогического прогноза, разработанные в ИГиГ, он сумел открыть новое кимберлитовое поле в пределах ранее "неперспективной" южной части кратона Слейв. Открытие было сделано в течение трёх дней, и привело к бурному развитию региона. Этот успех стал ярким примером международного признания школы лаборатории.

Позже специалисты лаборатории, включая А.В. Похиленко, А.И. Дак и Е.В. Пругову, участвовали в проектах в Южной Африке, Ботсване, Индии, Бразилии. Благодаря их работе методы, разработанные в ИГиГ, легли в основу оценки перспектив многих кимберлитовых районов за рубежом. Эти исследования сопровождались публикациями, совместными проектами с зарубежными университетами, в том числе в сотрудничестве с Тюбингенским университетом (Германия) и Университетом Альберты (Канада).

В настоящее время Лаборатория литосферной мантии и алмазных месторождений (№ 451) продолжает активно развиваться и сохраняет позиции одного из ведущих научных подразделений в области геологии алмазных месторождений. Состав лаборатории насчитывает 25 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 1 академик РАН, 4 доктора геолого-минералогических наук, 8 кандидатов наук, а также 11 квалифицированных инженеров и лаборантов. Ведётся активная научная деятельность: публикуются статьи в ведущих отечественных и зарубежных журналах, готовятся доклады для участия в международных и всероссийских конференциях, выполняются фундаментальные и прикладные проекты.

Основные объекты исследования располагаются на Сибирской платформе, Тувино-Монгольском микроконтиненте (Сангилен), а также в Архангельской алмазоносной провинции. Особый интерес представляют районы: Лено-Анабарское междуречье, Попигайска астроблема, Вилюйская синеклиза, Центральная часть Якутской Алмазоносной провинции.

Большинство сотрудников лаборатории – штатные сотрудники, студенты и аспиранты - в той или иной мере участвуют в проведении полевых работ и приобретают неоценимый геологический опыт. В России работы ведутся как по договорам с экспедициями АК «АЛРОСА», «Якутскгеология», по контрактам с Федеральным агентством Роснедра, так и по своим проектам. Сотрудники лаборатории имеют и неоценимый опыт работы в самых разных регионах за рубежом: в Канаде, где под руководством Н.П. Похиленко открыто крупнейшее месторождение алмазов Снеп-Лейк, в Африке, где сотрудниками лаборатории описано новое кимберлитовое поле (Гвинея, а также Сьерра-Леоне, Конго, Ангола, ЮАР, Ботсвана, Зимбабве), а также в Сирии, Саудовской Аравии, Индии, Китае, Вьетнаме и по многим другим странам велись работы по прогнозированию месторождений. Благодаря этому лаборатория располагает хорошо подготовленными специалистами для ведения поисковых полевых работ. В сфере поисковой минералогии лаборатория занимает ведущее место в России и пользуется большим авторитетом за границей. Опыт поисковых работ на алмазы обобщен в большом количестве статей и в нескольких монографиях.

Сотрудники лаборатории принимают активное участие в выполнении проектов РФФИ и РНФ (более 10 в 2012-2015 годах), участвуют в работе международных конференций и полевых экскурсий.

В настоящее время в лаборатории литосферной мантии и алмазных месторождений работа ведётся по 4 основным научным направлениям

1. Петрология, геохимия и изотопная геология литосферной мантии и кимберлитов

Основными источниками информации о литосферной мантии Земли являются мантийные ксенолиты различных вулканитов. Фрагменты мантийных пород, вынесенные на поверхность кимберлитовыми расплавами, позволяют изучать наиболее глубинные части континентальной литосферной мантии, включая ее прикорневые зоны на границе с астеносферным слоем. В нашей лаборатории проводится изучение состава, строения и эволюции литосферной мантии на материале ксенолитов из кимберлитов и других вулканических пород. Одна из основных целей исследований – реконструкция процессов метасоматических преобразований вещества литосферной мантии, в том числе в связи с проблемами алмазообразования и кимберлитового магматизма. Сотрудники лаборатории опубликовали ряд работ по обсуждению моделей образования пород литосферной мантии различного происхождения (перидотитов, эклогитов, пироксенитов).

Академик РАН Н.П. Похиленко, к.г.-м.н. Л.Н. Похиленко, к.г.-м.н. А.М. Агашев, к.г.-м.н. Н.С. Тычков, Е. А. Муравьева, И. С. Карпутин

2. Исследование процессов генерации и эволюции алмазообразующих сред в глубинных зонах литосферной мантии на основе комплексного изучения морфологических, минералогических и геохимических свойств алмазов

Одним из ключевых вопросов в решении проблем генезиса алмаза является состав среды кристаллизации алмаза, при этом в большинстве современных представлений решающая роль в процессах алмазообразования отводится флюиду. Участниками группы главный акцент уделен изучению полифазных наноразмерных включений и высокоплотных флюидов внутри алмаза, что является совершенно новым подходом к проблеме образования алмазов и подтверждено наличием высокоцитируемых (> 100 ссылок в WoS) публикаций (Logvinova et al., 2008; Klein Ben David, Logvinova et al, 2009). Такие включения, расположенные в центральной зоне алмазов, были захвачены на стадии зарождения алмаза и, таким образом, несут уникальную информацию о среде кристаллизации алмаза и процессах с участием мантийных флюидов, а также важной роли глубинных метасоматических процессов в формировании месторождений алмаза. В последние годы участниками группы также получены важные результаты по составу газово-жидких включений в алмазах, в том числе, углеводородов.

Исследования в этом направлении проводятся в рамках долгосрочного научного сотрудничества с научными центрами Израиля (Университет Иерусалима) и США (Институт планетарных исследований Университета Теннесси). Наиболее значимые результаты были получены методами современной аналитической электронной микроскопии (TEM, AEM, EELS, HREM) в Центре Геологических исследований (GFZ), г. Потсдам, Германия.

к.г.-м.н. А.М. Логвинова, Т.М. Блинчик, А.О. Серебрянников.

3. Минералогия кимберлитов, поисковая минералогия, типоморфизм алмазов, импактогенез и импактные алмазы

Минералогические поиски месторождений алмазов основываются на изучении индикаторов коренных источников алмазов, в том числе самих алмазов. Индикаторный минерал рассматривается как «книга», в которой записана его история, как эндогенная, так и экзогенная. Расшифровка этой истории основывается на типоморфном и онтогеническом анализах минерала, которые позволяют решить обратную задачу – по типоморфным особенностям минерала реконструировать этапы его истории и геологические обстановки на каждый этап. Это позволяет реконструировать геологические условия даже на «немые» периоды геологической истории, на которые не сохранились геологические документы в форме осадочных или иных образований. Такой подход к изучению алмазов позволяет выявить в их россыпных ассоциациях те разновидности, которые не могут быть связаны с фанерозойскими кимберлитами и дают основание предполагать иные типы источников алмазов.

На основании применения разработанных в лабораториии принципиально новых минералого-геохимических методов прогнозирования и поисков алмазоносных месторождений, в 1976 году был сформулирован научный прогноз Архангельской алмазоносной провинции, отмеченный высокими правительственными наградами Н.В. Соболеву и Н.П. Похиленко.

д.г.-м.н. В.П. Афанасьев, д.г.-м.н., академик Н.П. Похиленко, д.г.-м.н. Елисеев А.П., к.г.-м.н. Малыгина Е.В., к.г.-м.н. Е.О. Барабаш.

4. Петрогенезис кимберлитов

Кимберлиты представляют собой породы, с которыми связано более 90 % коренных месторождений алмазов. Несмотря на многочисленные исследования, всеобъемлющая модель формирования (петрогенезиса) кимберлитов до сих пор не разработана.

Согласно существующим данным, первичные кимберлитовые расплавы зарождаются в мантии Земли на глубинах от 150 до 650 км. После генерации они быстро поднимаются к поверхности Земли, захватывая мантийные ксенолиты, ассимилируя и реагируя с мантийными породами. При достижении поверхности Земли и формировании кимберлитовых тел происходит выделение летучих из кимберлитовых магм (дегазация). В процессе или после формирования кимберлитовых тел они взаимодействуют с внешними водами (грунтовыми, атмосферными), что приводит к интенсивной серпентинизации пород и значительным изменениям их химического и минерального состава. Таким образом, состав кимберлитов, доступных для изучения, существенно отличается от исходного состава первичных расплавов, формирующихся в мантии. Однако информация о составе кимберлитовых расплавов крайне важна для понимания процессов образования первичных расплавов в мантии, а также для моделирования подъёма кимберлитовых магм и формирования кимберлитовых тел.

Исследования в рамках данного направления сосредоточены на реконструкции процессов петрогенезиса кимберлитов (происхождения) начиная от генерации первичных кимберлитовых расплавов в мантии, заканчивая формированием кимберлитовых тел. Основные направления исследований включают: (1) реконструкцию состава примитивных кимберлитовых расплавов на основе изучения расплавных включений в минералах мантийных ксенолитов из кимберлитов различных архейских кратонов (Сибирский, Восточно-Европейский, Каапвальский); (2) исследование процессов эволюции кимберлитовых магм на примере уникальных, абсолютно неизменённых кимберлитов из трубки Удачная-Восточная.

к.г.-м.н. А. В. Головин, А. А. Тарасов.

Основные методы и подходы изучения глубинных зон Земли коллектив лаборатории наследует от научной школы, основанной академиком Владимиром Степановичем Соболевым. Продолжая традиции этой научной школы, коллектив лаборатории под научным руководством академика Н.П. Похиленко ведет работу над проблемой определения особенностей минералообразования в глубинных зонах литосферы в рамках следующих основных направлений: углубление и дальнейшее развитие теории образования и роста природных алмазов; установление критериев глубинности минералообразования в литосфере; условия и эволюция минералообразования в зонах высоких и сверхвысоких давлений в литосфере.

В лаборатории применяются следующие методы исследования:

- Уникальные минералогические методики прогнозирования и поиска алмазных месторождений, разработанные и усовершенствованные непосредственно в лаборатории (1969-1973 гг)

- Метод парагенетического анализа минералов из кимберлитов

- Метод типоморфического анализа индикаторных минералов кимберлитов

- Методы проведения полевых работ, имеющие большое значение для сбора научного материала.

Используемые аналитические методы:

- Метод рентгеноспектрального анализа (EMPA) применяется для определения химического состава минералов исследуемых пород.

- Растровая электронная сканирующая микроскопия (SEM) совместно с энергодисперсионной спектроскопией (EDS) используется для решения широкого спектра задач: от минералого-петрографических исследований горных пород и идентификации породообразующих и акцессорных минералов до изучения морфологии индивидуальных зёрен.

- Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с лазерной абляцией (LA-ICP-MS) используется для получения данных по редким элементам минералов исследуемых пород.

- Метод изотопного разбавления с масс-спектрометрическим окончанием применяется для определения наноколичеств элементов группы платины в породах и минералах (в мг/т).

- Методы оптической микроскопии применяются для минералого-петрографических исследований горных пород.

- Метод КР-спектроскопии используется для идентификации различных минералов.

- Метод инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье

2020-2024 годы

Технологические свойства импактных алмазов

Изучены технологические свойства импактных алмазов, что необходимо для введения в эксплуатацию их месторождения в пределах Попигайского метеоритного кратера. Показано их значительное преимущество перед синтетическими алмазами, являющимися на сегодняшний день основным абразивным материалом.

Витязь П.А., Сенють В.Т., Жорник В.И., Валькович И.В., Ковалева С.А., Мосунов Е.И., Афанасьев В.П. Синтез нанокомпозита на основе импактных алмазов и карбида кремния в условиях высоких давлений и температур // Механика машин, механизмов и материалов. 2020. № 4 (53). С. 43-51.

Сенють В.Т., Витязь П.А., Жорник В.И., Валькович И.В., Афанасьев В.П. Изучение влияния состава композитов на основе спеченного импактного алмаза на их износостойкость при обработке карбида кремния // Механика машин, механизмов и материалов. 2021. № 4 (57). С. 63-70.

Сенють В.Т., Витязь П.А., Жорник В.И., Валькович И.В., Пинчук Т.И., Афанасьев В.П. Исследование вл ияния состава спеченных композитов "твердый сплав ВК-8 - импактный алмаз" на их износостойкость // Актуальные вопросы машиноведения. 2022. Т. 11. с. 339-345.

Сенють В.Т., Витязь П.А., Жорник В.И., Валькович И.В., Афанасьев В.П., Григорьев И.Е. Исследование влияния состава композитов, содержащих импактные алмазы, на их эксплуатационные характеристики при лезвийной обработке цветных металлов // Механика машин, механизмов и материалов. 2024. № 2 (67).с. 69-78.

Сенють В.Т., Жорник В.И., Валькович И.В., Афанасьев В.П., Чекулаев А.В., Воробьев В.В., Хомич Н.С. Металломатричный композит "железо-тагамит" для магнитно-абразивной обработки циркониевого сплава // Актуальные вопросы машиноведения. 2024. Т. 13. С. 262-266.

2020 год

Обоснованы перспективы алмазоносности южного фланга Вилюйской синеклизы

Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Кулигин С.С., Самданов Д.А. О перспективах алмазоносности южного борта Вилюйской синеклизы // Геология рудных месторождений. 2020. т. 62. № 6. c. 561-567.

Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Гриненко В.С., Костин А.В., Мальковец В.Г., Олейников О.Б. О кимберлитовом магматизме юго-восточного фланга Вилюйской синеклизы // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2020. Т. 490. № 2. С. 5-9.

Минеральные включения в алмазах из кимберлитов: кристаллографическая ориентировка и геохимические особенности

Ориентация 76 минеральных включений, представленных оливином (25 включений), пиропом (13 включений) и магнезиохромитом (38 включений) измерена в 16 образцах алмазов из главных коренных месторождений алмазов Якутии, кимберлитовых трубок Мир, Удачная, Интернациональная, Айхал и Юбилейная. Новизна проведенных исследований заключается в специальном целенаправленном подходе к выбору образцов, содержащих не только включения оливина, в большом количестве изученных в самые последние годы после публикации книги «Углерод Земли» в 2013 г. Настоящая коллекция составляет более 25 % всех исследованных в мире образцов и содержит наиболее типичные минеральные включения преобладающего перидотитового парагенезиса почти во всех известных кимберлитах. Как в настоящем эксперименте, так и в подобных исследованиях, проведенных зарубежными коллегами в 2014-2019 гг., не обнаружено ни одного включения, ориентировка которого отвечала бы эпитаксиальному критерию. Только отдельные включения магнезиохромита в трех алмазах демонстрируют ориентировку, близкую к закономерной. Значимая корреляция величин изотопного состава углерода и состава минеральных включений алмазов перидотитового и эклогитового парагенезисов при полном отсутствии корреляции с другими свойствами может рассматриваться в качестве одной из геохимических особенностей. В то же время, учитывая многочисленные опубликованные и собственные данные, демонстрирующие сложную ростовую историю алмазов и в ряде случаев широкие колебания состава минеральных включений в разных зонах наряду с различием их морфологии, авторы статьи придерживаются мнения о возможности сосуществования сингенетических и протогенетических включений в одном и том же алмазе. Это также подтверждается находками ксенолитов алмазоносных перидотитов и эклогитов в кимберлитах, в которых выявлены алмазы, полностью включенные в гранат либо в оливин. Отмечается постоянное наличие тяжелых углеводородов (отн. %) от пентана (С5Н12) до гексадекана (С16Н34), доминирующих во флюидных включениях в алмазах кимберлитов и россыпей, а также в пиропе и оливине ксенолитов алмазоносных перидотитов.

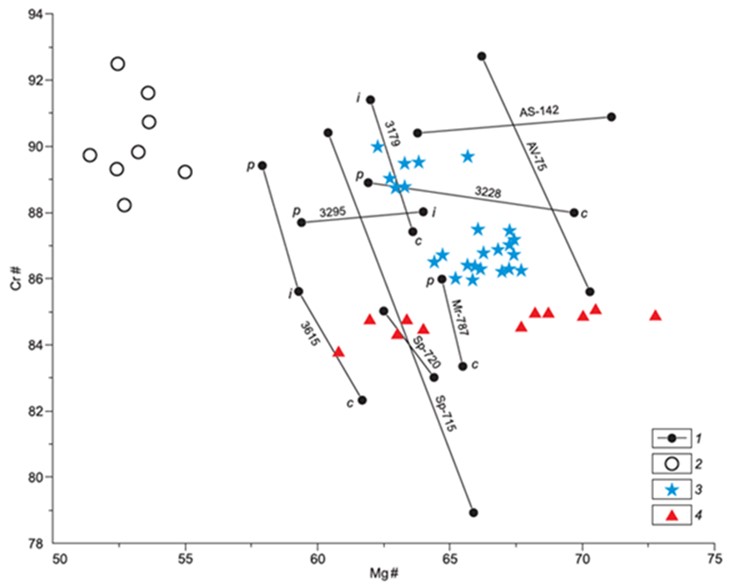

Рис. 1 Соотношение магнезиальности (Mg#) и хромистости (Cr#) магнезиохромитов, включенных в алмазы Якутии из центральной зоны алмазов (с), промежуточной (i) и периферической (р). Индивидуальные составы из зон алмазов (1); составы из алмазоносных перидотитов (2); из алмаза UD-34 (3); из алмаза Mr-761 (4). Mg# = [100Mg/(Mg + Fe2+)]; Cr# = [100Cr/(Cr + Al)]. Красными и синими символами показаны составы шпинелидов из двух алмазов, полученные при полном сжигании образцов. Температурный интервал роста алмаза (символ 4) превышает 400оС.

Соболев Н.В., Сереткин Ю.В., Логвинова А.М., Павлушин А.Д., Угапьева С.С. Кристаллографическая ориентировка и геохимические особенности минеральных включений в алмазах // Геология и геофизика. - 2020. – 61. – 5-6. – Р. 774—793.

2021 год

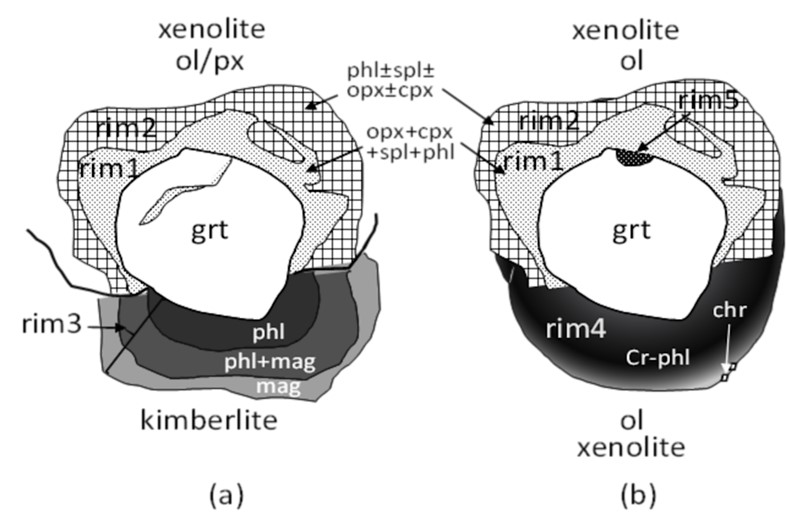

Классификация келифитовых кайм вокруг мантийных гранатов

На гранатах из ксенолитов перидотитовых и эклогитовых парагенезисов мантийного разреза кимберлитовой трубки Удачная-Восточная (Якутия) выделяется пять типов кайм. Каймы 1, 2 и 3 характерны для гранатов всех изученных парагенезисов. 4 и 5 - развиваются на высокохромистых субкальциевых гранатах наиболее истощенных перидотитов. Каждый тип келифита демонстрирует явное обогащение определенным компонентом: rim1 - MgO и щелочами; rim2 - TiO2; rim3 - FeO и TiO2; rim4 - Cr2O3; rim5 - СаО, что свидетельствует о многоступенчатом воздействии различных компонентов мантийного флюида.

Рис.2. Схема типов, расположения и состава келифитовых кайм: а - каймы 1, 2 и 3, окружающие гранаты перидотитов или эклогитов групп A, B; (b) каймы 1, 2, 4 и 5 на гранатах истощенных мегакристаллических перидотитов.

Pokhilenko, L., 2021. Kelyphite rims on garnets of contrast parageneses in mantle xenoliths from the Udachnaya-East kimberlite pipe (Yakutia). Minerals 11, 615.

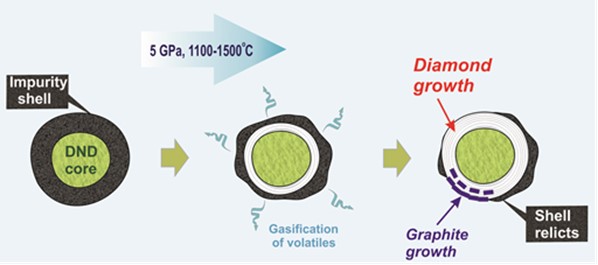

Эффекты роста и консолидации детонационных наноалмазов при термобарическом спекании

Изучено поведение детонационных алмазов, полученных при взрыве в закрытой камере углеродсодержащего взрывчатого вещества. Полученные алмазы очень малого размера, что снижает их технологические свойства и ограничивает применение. Поэтому предпринимаются попытки компактировать взрывные алмазы для получения крупных образцов, пригодных в инструментальной промышленности.

Рис. 3. Схема превращений в детонационном наноалмазе при HPHT отжиге. Слева - исходный наноалмаз. В процессе отжига он теряет значительную часть своей оболочки (зерно в центре). Затем размер ядра наноалмаза увеличивается как за счет роста алмазной грани, так и в результате упорядочения графита (серый справа).

Bogdanov D., Bogdanov A., Plotnikov V., Makarova S., Yelisseyev A., Chepurov A. Core growth of detonation nanodiamonds under high-pressure annealing. RSC advances, 11 (2021) 12961.

Изучены типоморфные особенности импактных алмазов, что необходимо для их оценки как полезного ископаемого

Показано, что благодаря их нанополикристаллическому строению импактные алмазы имеют высшую в природе абразивную способность, в среднем вдвое более высокую, чем у обычных монокристальных алмазов.

Yelisseyev A., Afanasiev V., Gromilov S., Sildos I., Kiisk V. Effect of lonsdaleite on the optical properties of impact diamonds // Diamond and Related Materials. 2020. v. 101. pp. 107640. 3

Afanas’ev V.P., Goryainov S.V., Litasov K.D., Kovalevskii V.V. Raman spectroscopy of nanopolycrystalline diamond produced from shungite at 15 GPa and 1600°C // JETP Letters. 2020. Т. 111. № 4. С. 218-224. 5

Чепуров А.И., Жимулев Е.И., Сонин В.М., Чепуров А.А., Карпович З.А., Горяйнов С.В., Афанасьев В.П., Похиленко Н.П. Морфология кристаллов, нарастающих на импактные алмазы Попигайской астроблемы (экспериментальные данные) // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 500. № 1. с. 33-37.

Угапьева С.С., Молотков А.Е., Громилов С.А., Афанасьев В.П., Павлушин А.Д., Елисеев А.П., Попов В.И. Особенности текстуры и структуры якутитов из россыпей Анабарского алмазоносного района // Записки Российского минералогического общества. 2022. Т. 151. № 1. с. 15-28. 0

Чепуров А.И., Горяйнов С.В., Жимулев Е.И., Сонин В.М., Чепуров А.А., Карпович З.А., Афанасьев В.П., Похиленко Н.П. КП-спектроскопия импактных алмазов Попигайской астроблемы, термообработанных при 5.5 Гпа // Инженерно-физический журнал. 2022. Т. 95. № 7. с. 1736-1744.

Афанасьев В.П., Прууэл Э.Р., Курепин А.Е., Громилов С.А., Витязь П.А. Сравнительная характеристика импактных алмазов Попигайской астроблемы и синтетических алмазов, полученных взрывом // Инженерно-физический журнал. 2022. Т. 95. № 7. с. 1745-1750.

2022 год

Новая парадигма алмазоносности Сибирской платформы

Сформулирована новая парадигма алмазоносности Сибирской платформы, предусматривающая существование докембрийской эпохи алмазоносности, множественность типов коренных источников и их разный возраст.

V.P. Afanasiev, N.P. Pokhilenko. Approaches to the Diamond Potential of the Siberian Craton: A New Paradigm // https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104980

Причины обратной связи между интенсивностью и алмазоносностью проявлений кимберлитового магматизма

Эти причины связаны с вариациями интенсивности вторичного обогащения деплетированных перидотитов литосферной мантии карбонатитовыми и силикатными метасоматическими агентами. Блоки литосферы с незначительным масштабом вторичного обогащения силикатного типа дают небольшое количество высокосортных кимберлитовых тел (Мирнинское и Накынское поля), а на блоках с интенсивным силикатным обогащением образовалось много кимберлитовых тел с незначительным количеством высокопродуктивных (Алакит-Мархинское и Далдынское кимберлитовые поля). Масштабы и характер вторичного обогащения исходных деплетированных перидотитов относительно легко можно оценить по особенностям состава кимберлитовых пироповых гранатов.

Похиленко Н.П., Афанасьев В.П., Агашев А.М., Похиленко Л.Н., Тычков Н.С. Вариации состава и строения литосферной мантии под разновозрастными кимберлитовыми полями Сибирской платформы // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 4.

Методика определения возраста коренных источников алмазов по индикаторным минералам кимберлитов

Впервые показана возможность и методика определения возраста коренных источников алмазов по индикаторным минералам кимберлитов из ореолов и россыпей, что позволяет целенаправленно искать наиболее перспективные кимберлитовые тела среднепалеозойского возраста.

Барабаш Е.О., Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Малыгина Е.В., Иванова О.А. Оценка возраста и потенциальной алмазоносности коренных источников по их глубинным минералам из ореолов рассеяния // Отечественная геология. 2022. № 6. с. 3-16.

2023 год

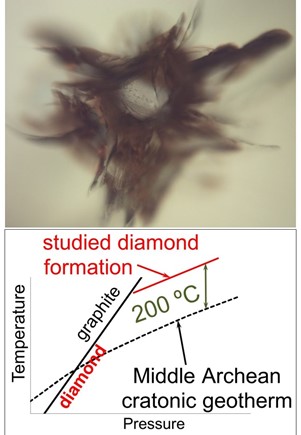

Самое раннее поколение алмаза: первая находка алмазного включения в кимберлитовом оливине

До сих пор алмаз ни разу не был обнаружен в составе других кимберлитовых или ксенолитовых минералов как сингенетическое включение. Мы обнаружили включение алмаза внутри зерна кимберлитового оливина, что является первой находкой такого рода. Кристалл алмаза должен был быть захвачен растущим оливином при довольно высоких температурах (более 1400°С) в начале истории формирования кратонной литосферной мантии (~3.6 млрд лет), т.е., задолго до того, как истощенный перидотит остыл до температуры среднеархейской кратонной геотермы, соответствующей полю стабильности алмаза на глубинах, где расплавы карбонатита могут вступать в реакцию с истощенным перидотитом, превращая его в алмазоносную породу. С одной стороны, эта находка свидетельствует о том, что алмазы могут кристаллизоваться из высокотемпературного силикатного расплава с некоторой карбонатной составляющей. С другой стороны, в том же оливине алмаз обнаружен сосуществующим с сульфидным включением, т.е., кристаллизация из сульфидного расплава может быть другим путем образования алмаза.

Рис. 4. Фотография включения алмаза.

Pokhilenko L, Pokhilenko N., Malkovets V., Alifirova T. The Earliest Generation of Diamond: The First Find of a Diamond Inclusion in Kimberlitic Olivine // Minerals – 2023 – 13(1) – 36

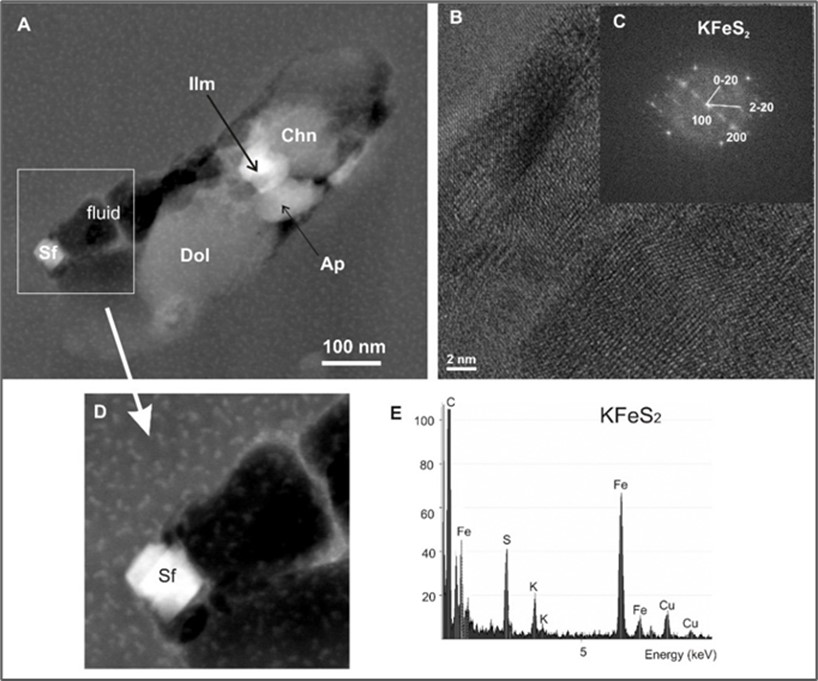

Первая находка включения хансвилькеита (KFeS2) в природном алмазе

Впервые в качестве включения в природном алмазе методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения был идентифицирован калиевый сульфид KFeS2 (hanswilkeite). Это является первой находкой среди мантийных образцов. В природе сульфид KFeS2 был обнаружен в тиллеит-кальцитовом мраморе и внесен в реестр новых минералов в 2022 г. Сульфид KFeS2 относится к моноклинной сингонии (C 2/c).

Сульфид KFeS2 в алмазе обнаружен в виде дискретной фазы в составе полиминеральных включений, состоящих из апатита, ильменита, хондродита, флогопита, доломита и флюидной фазы. Данные, полученные по составу включения хансвилькеита (KFeS2) и других ассоциирующих с ним редких минералов (хондродит, Mg-апатит, Cr-ильменит) в первичных включениях в алмазе, свидетельствуют о важной роли метасоматических процессов в алмазообразовании.

Рис. 5. TEM-изображение нановключения в алмазе Ud-45 (А); (B) изображение решетки сульфида KFeS2 с высоким разрешением (HREM), (C) Дифракционная картина из области в рамке в KFeS2.(D) — увеличенный фрагмент изображения KFeS2 (E) — энергодисперсионные рентгеновские спектры (EDX) сульфида KFeS2.

Logvinova A.M., Sharygin I.S. Second Natural Occurrence of KFeS2 (Hanswilkeite): An Inclusion in Diamond from the Udachnaya Kimberlite Pipe (Siberian Craton, Yakutia). Minerals, 2023, 13, 874.

Показана высокая термическая устойчивость импактных алмазов к графитизации, что особенно важно в технологическом плане при изготовлении инструментов с использованием НР-НТ технологий

Chepurov A., Goryainov S., Gromilov S., Zhimulev E., Sonin V., Chepurov A., Karpovich Z., Afanasiev V., Pokhilenko N. HPHT-treated impact diamonds from the Popigai crater (Siberian craton): XRD and Raman spectroscopy evidence // Minerals. 2023. v. 13. N 2. pp. 154.

2024 год

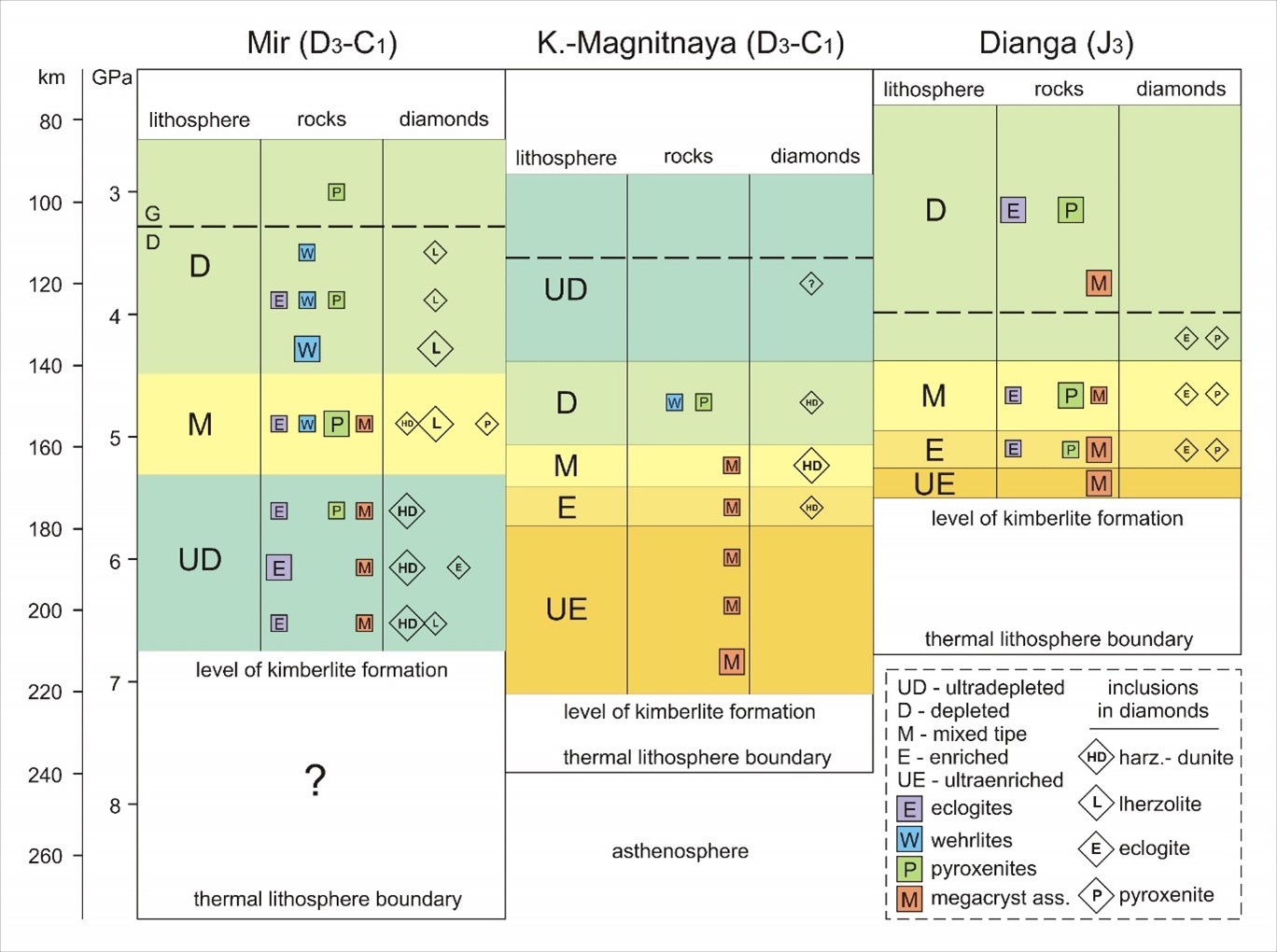

Состав, строение и эволюция разновозрастной лм различных частей сибирской платформы в сравнении характеристиками лм других древних кратонов

На основе изучения ксеногенного материала из кимберлитов Сибирского кратона различной степени алмазоносности показан различный тип вторичного обогащения изначально деплетированных пород литосферной мантии, приводящий к различной потенциальной ее алмазоносности.

На первом этапе (средний архей) сформированы истощенные гарцбургиты-дуниты. На втором этапе, фундамент ЛМ подвергся метасоматическому обогащению расплавом/флюидом (близок по составу к карбонатитам) с высоким содержанием несовместимых элементов. Образование многих литосферных алмазов U-типа связано с этим этапом. Заключительный этап эволюции характеризовался повторными многомасштабными циклами силикатного метасоматоза, что привело к заметной переработке нижних уровней ЛМ.

Рис. 6. Схематическая модель, иллюстрирующая различные типы вторичного обогащения в литосфере Сибирского кратона.

Tychkov, N.S., Dymshits A.M., Muraveva E.A., Logvinova A.M., Pokhilenko N.P. // Mantle Xenocrysts from the Mir, Komsomolskaya-Magnitnaya and Dianga Kimberlites (Siberian Craton): Thermal Thickness and Evolution of the Lithosphere. LITHOS. (in press.) DOI:10.2139/ssrn.5046931.

Tychkov, N.S., Dymshits A.M., Muraveva E.A., Logvinova A.M., Pokhilenko N.P. // Mantle Xenocrysts from the Mir, Komsomolskaya-Magnitnaya and Dianga Kimberlites (Siberian Craton): Thermal Thickness and Evolution of the Lithosphere. LITHOS. (in press.) DOI:10.2139/ssrn.5046931.

Milaushkin, M. V., Malkovets, V. G., Gibsher, A. A., Dymshits, A. M., Yakovlev, I. V., & Pokhilenko, N. P. (2024, October). The Thickness and Thermal State of the Lithospheric Mantle beneath the Yubileinaya Pipe (Alakit–Markha Kimberlite Field, Siberian Craton). In Doklady Earth Sciences (pp. 1-7). DOI:10.1134/S1028334X24603067.

Гудимова, А. И., Агашева, Е. В., Дымшиц, А. М. (2024). Реконструкция состава и строения литосферной мантии на основании концентраций главных элементов в ксенокристах гранатов и хромдиопсидов из пород кратерной части кимберлитовой трубки (трубка им. В. Гриба, Архангельская алмазоносная провинция). Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 69 (3), 580–604. https://doi.org/10.21638/spbu07.2024.310

Роль карбонатных расплавов с калиевой спецификацией в петрогенезисе кимберлитов группы II

Впервые проведены исследования расплавных включений в минералах оливиновых лампроитов (кимберлитов группы II, оранжеитов). Изучены расплавные включения в оливине лампроита Сильвери Хоум (обрамление кратона Каапвааль, Южная Африка).Показано, что на протяжении эволюции магматической системы Сильвери Хоум, магматический расплав представлял собой щелочную карбонатную жидкость с преобладанием калия над натрием.

Калиевая спецификация изученных карбонатных расплавов являются необычной и уникальной. Архитипические кимберлиты эволюционируют в рамках карбонатитовых систем с преобладанием натрия над калием.

Abersteiner, A., Tarasov, A., Golovin, A., Howarth, G.H., Kamenetsky, V.S., 2024. Kaapvaal lamproite melts (aka orangeites): A new type of alkali-carbonate liquid? insights from olivine-hosted multiphase inclusions (Silvery Home, South Africa). Geoscience Frontiers 15, 101864.

Расшифрован генезис загадочной разновидности алмазов – карбонадо

Afanasiev V., Kovalevsky V., Yelisseyev A., Mashkovtsev R., Gromilov S., Ugapeva S., Barabash E., Ivanova O., Pavlushin A. About the origin of carbonado // Minerals. 2024. v. 14. N 9. c. 927.

Комплекс различной техники для оптической микроскопии, в том числе поляризационные микроскопы высокого увеличения.

Оборудование для подготовки образцов и препаратов (отрезное, шлифовальное, обогатительное оборудование).

Оборудование для проведения полевых работ в том числе в условиях Крайнего Севера (надувные лодки с моторами, теплые и обогреваемые палатки, бензиновые генераторы и проч.).

Современная компьютерная техника.

Уникальные базы данных содержащие порядка сотни тысяч анализов по составу минералов из кимберлитов Сибирской платформы и ряда других регионов.

Похиленко Николай Петрович – профессор кафедры петрографии и геологии рудных месторождений" Условия образования и закономерности размещения алмазных месторождений" ГГФ НГУ

Иванова Оксана Александровна – старший преподаватель кафедры минералогии и геохимии, " Геммология " (семинары) ГГФ НГУ

Похиленко Николай Петрович – эксперт РАН

Афанасьев Валентин Петрович – эксперт РАН

2020 год

- X Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России, 8–10 апреля 2020 года, г. Якутск.

2021 год

- X Международная научно-практическая конференция «Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов» 13 по 16 апреля 2021 года, г. Москва.

- the EGU general assembly, 19–30 апреля 2021, онлайн.

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России», 5 - 7 апреля 2021 года, г. Якутск.

- Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика», 11-17 мая 2021 года, г. Иркутск.

- XXVII Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая школа-2021», Екатеринбург, 17-25 сентября 2021 года, г. Екатеринбург.

- XIII съезд РМО «Минералогия во всем пространстве сего слова: Проблемы развития минерально- сырьевой базы и рационального использования минерального сырья», 5–7 октября 2021 года, г. Санкт-Петербург.

2022 год

- III Молодежная конференция: «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов- от прогноза к добыче», 11-12 апреля 2022 года, г. Москва

- the EGU general assembly, 23–27 мая 2022, онлайн

- X международная сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, 13 – 17 июня 2022 года, г. Новосибирск

- XIX всероссийская конференция по термобарогеохимии, 10 – 13 Октября 2022 года, г. Новосибирск

2023 год

- the EGU general assembly, 23–28 апреля 2023, онлайн

- Всероссийская конференция «Щелочной и кимберлитовый магматизм Земли и связанные с ним месторождения стратегических металлов и алмазов», 11 – 12 сентября 2023 года, г. Апатиты

2024 год

- Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России, 26 - 29 марта 2024, г. Якутск.

- XVII Всероссийская конференция Глубинный магматизм, его источники и плюмы 20-22 мая 2024 года, пос. Листвянка.

- Годичное собрание Российского минералогического общества «Минералогические исследования в интересах развития минерально-сырьевого комплекса России и создания современных технологий», 16 - 21 сентября 2024 года, г. Апатиты

- XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты научных исследований» 19 - 31 Марта 2024 года, г. Москва

- XI Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, 23-29 сентября 2024 года, г. Новосибирск

Лаборатория предпринимает большие усилия по вводу в эксплуатацию Попигайского месторождения импактных алмазов – выдающегося абразивного сырья, которое должно стать основой инструментальной промышленности Российской Федерации, а также Томторского редкометального месторождения, которое может обеспечить все потребности Российской федерации в этом сырье.

Усилия лаборатории нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности на период до 2035 года» от 26 октября 2020 года, в котором необходимость разработки этих месторождений выделена особой строкой.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0030; Номер Гос. учета: 122041400157-9. «Типы алмазоносных пород Сибирской платформы в геологическом времени и пространстве: причины вариаций интенсивности их проявлений и алмазоносности », руководитель Похиленко Николай Петрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0014. «Концепция формирования месторождений алмазов Сибирской Арктики: связь характера эволюции литосферной мантии с процессами образования алмазов и алмазоносных кимберлитов; формирование и свойства импактных алмазов и новых функциональных материалов», руководитель Похиленко Николай Петрович

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 25-77-10092; Номер Гос. учета – не присвоен. «Этапы эволюции литосферы центральной части Якутской кимберлитовой провинции по данным изучения глубинного ксеногенного вещества в кимберлитах Накынского и Верхнемунского полей», руководитель Яковлев Игорь Викторович

- РНФ№ 24-27-00287; Номер Гос. учета – 124022500287-9. «Оливин в кимберлитах Сибирского кратона: типы, вариации состава, происхождение», руководитель Головин Александр Викторович

- РНФ№ 22-27-00724; Номер Гос. учета – 122080400009-0. «Генезис мегакристаллов циркона из кимберлитов: исследование изотопно-геохимических характеристик и минеральных включений», руководитель Мальковец Владимир Григорьевич совместитель

- РНФ№ 21-17-00082; Номер Гос. учета – 121120700196-8. «Эволюция состава летучих компонентов при субдукции океанических пород», руководитель Похиленко Николай Петрович

- РНФ№ 18-77-10062; Номер Гос. учета – 122012100023-0. «Проявления метасоматоза в литосферной мантии Сибирского кратона», руководитель Шарыгин Игорь Сергеевич

2023 год

- Ashchepkov I., Logvinova A., Spetsius Z., Downes H. Thermobarometry of diamond inclusions: Mantle structure and evolution beneath Archean cratons and mobile belts worldwide // Geosystems and Geoenvironment – 2023 – Volume 2 – Issue 2. DOI: 10.1016/j.geogeo.2022.100156

- Babunts R.A., Gurin A.S., Uspenskaya Y.A., Likhachev K.V., Yakovleva V.V., Batueva A.V., Skomorokhov A.M., Veyshtort I.P., Uchaev M.V., Eseev M.K., Vins V.G., Yelisseyev A.P., Urmantseva Z.F., Baranov P.G. Magnetic Resonance Express Analysis and Control of NV−Diamond Wafers for Quantum Technologies // Applied Magnetic Resonance – 2023 . DOI: 10.1007/s00723-023-01632-w

- Baranov V.V., Grinenko V.S., Afanasiev V.P., Ugapieva S.S., Pokhilenko N.P., Popov N.V., Zayakina N.V., Vasilieva T.I., 2023. Possible Evidence for the Existence of Volcanogenic Magmatism in the Sinyaya River Basin at the Southern Flank of the Vilyui Syneclise. Geodynamics & Tectonophysics 14 (5), 0719. DOI: 10.5800/GT-2023-14-5-0719

- Chepurov A., Goryainov S., Gromilov S., Zhimulev E., Sonin V., Chepurov A., Karpovich Z., Afanasiev V., Pokhilenko N. HPHT-Treated Impact Diamonds from the Popigai Crater (Siberian Craton): XRD and Raman Spectroscopy Evidence // Minerals – 2023 – 13(2) – 154. DOI: 10.3390/min13020154

- Curtolo A., Novella D., Logvinova A., Sobolev N.V., Davies R.M., Day M.C., Pamato M.G., Nestola F. Petrology and geochemistry of Canadian diamonds: An up-to-date review // Earth-Science Reviews, Volume 246, November 2023, 104588. DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104588

- Golovin A.V., Kamenetsky V.S. Compositions of Kimberlite Melts: A Review of Melt Inclusions in Kimberlite Minerals // Petrology – 2023 – Vol. 31 – No. 2 – pp. 143–178. DOI: 10.1134/S0869591123020030

- Golovin A.V., Tarasov A.A., Agasheva E.V. Mineral Assemblage of Olivine-Hosted Melt Inclusions in a Mantle Xenolith from the V. Grib Kimberlite Pipe: Direct Evidence for the Presence of an Alkali-Rich Carbonate Melt in the Mantle Beneath the Baltic Super-Craton // Minerals – 2023 – 13 – 645. DOI: 10.3390/min13050645

- Gurbatov S.O., Borodaenko Yu.M., Mitsai E.V., Modin E., Zhizhchenko A.Yu., Cherepakhin A.B., Shevlyagin A.V., Syubaev S.A., Porfirev A.P., Khonina S.N., Yelisseyev A.P., Lobanov S.I., Isaenko L.I., Gurevich E.L., Kuchmizhak A.A. Laser-Induced Periodic Surface Structures on Layered GaSe Crystals: Structural Coloring and Infrared Antireflection // The Journal of Physical Chemistry Letters 2023 14 (41), 9357-9364. DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02547

- Inyushkin A.V., Taldenkov A.N., Yelisseyev A.P., Vins V.G. Thermal conductivity of type-Ib HPHT synthetic diamond irradiated with electrons // Diamond and Related Materials – 2023 – Volume 139 – 110302. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.110302

- Isaenko L., Dong L., Korzhneva K., Yelisseyev A., Lobanov S., Gromilov S., Molokeev M. S., Kurus A., Lin Z. Evolution of Structures and Optical Properties in a Series of Infrared Nonlinear Optical Crystals LixAg1–xInSe2 (0 ≤ x ≤ 1) // Inorg. Chem. – 2023 – 15936–15942. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.3c01993

- Isaenko L., Dong L., Yelisseyev A., Lobanov S., Korzhneva K., Gromilov S., Sukhih A., Pugachev A., Vedenyapin V., Kurus A., Khamoyan A., Lin Z. A new nonlinear optical crystal Li0.81Ag0.19InSe2 with balanced properties for efficient nonlinear conversion in the mid-IR region // Journal of Alloys and Compounds – 2023 – Volume 969 – 172382. DOI: 10.1016/j.jallcom.2023.172382

- Israel C., Boyet M., Doucelance R., Bonnand P., Dhuime B., Ionov D., Moreira H., Jackson M.G., Golovin A.V. First Ce-Nd isotope measurements of middle and lower continental crust samples support massive lower crust recycling over Earth's history // Lithos – 2023 – Volumes – 460–461 – 107369. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107369

- Ivanova O.A., Pokhilenko N.P., Afanasiev V.P., Zedgenizov D.A., Barabash E.O. Comparison of the I and IV Diamond Types (According to Orlov’s Classification) from the Snap Lake Deposit (Slave Craton, Canada) // Doklady Earth Sciences – volume 511 – pages537–542. DOI: 10.1134/S1028334X23600640

- Lobanov S.I., Korzhneva K.E., Yelisseyev A.P., Gromilov S.A., Sukhikh A.S., Vedenyapin V.N., Khamoyan A.G., Isaenko L.I. Temperature dependence of the properties of the Li0.81Ag0.19InSe2 nonlinear crystal // Journal of Solid State Chemistry – 2023 – Volume 328 – 124372. DOI: 10.1016/j.jssc.2023.124372

- Logvinova A.M., Sharygin I.S. Second Natural Occurrence of KFeS2 (Hanswilkeite): An Inclusion in Diamond from the Udachnaya Kimberlite Pipe (Siberian Craton, Yakutia) // Minerals 2023, 13, 874. DOI: 10.3390/min13070874

- Mironov V.P., Telminov E.N., Genin D.E., Lipatov E.I., Shulepov M.A., Dormidonov A.E., Savvin A.D., Yelisseyev A.P., Vins V.G. Peculiarities of nitrogen - vacancy centers superluminescence in diamond under the optical pumping at 532 nm // APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS – 2023 – Т.129 – №1. DOI: 10.1007/s00340-022-07957-x

- Nadolinny V.A., Palyanov Yu.N., Borzdov Yu.M., Rakhmanova M.I., Komarovskikh A.Yu., Yelisseev A.P. Effect of HPHT annealing in a medium with high hydrogen fugacity on the properties of plastically deformed brown IaAB diamond // Diamond and Related Materials – 2023 – Volume 138 – 110231. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.110231

- Nadolinnya V.A., Guskova M.I., Rakhmanova M.I., Yelisseev A.P., Komarovskikh A.Yu. Temperature effects in EPR spectra and optical features of plastically deformed natural IaAB, IaB, and low-nitrogen diamonds // Diamond and Related Materials – 2023 – Volume 136 – 110073. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.110073

- Nikolenko E.I., Agashev A.M., Tychkov N.S., Nikolenko A.M., Zhelonkin R.Yu., Ragozin A. L., Afanasiev V.P., Pokhilenko N.P. In search for primary sources of placer diamonds of northeast Siberian craton: Evidence from the U–Pb ages and geochemistry of alluvial zircons // Resource Geology – 2023– Volume73 – Issue1. DOI: 10.1111/rge.12317

- Palesskiy S.V., Nikolaeva I.V., Kozmenko O.A. Microwave Preparation of Geological Samples in UltraWAVE System for the Determination of Platinum Group Elements and Rhenium by Mass-Spectrometric Isotope Dilution // Geochemistry International, 2023, Vol. 61, No. 7, pp. 744–749. DOI: 10.1134/S0016702923070042

- Plotnikov V.A., Bogdanov D.G., Bogdanov A. S., Chepurov A.A., Makarov S.V., Yelisseyev A.P., Zhimulev E.I., Vins V.G. Heat-conducting properties of thermobarically-sintered detonation nanodiamond // Letters on Materials 12 (4), 2022 pp. 350-353. DOI: 10/22226/2410-3535-2022-4-350-353

- Pokhilenko L, Pokhilenko N., Malkovets V., Alifirova T. The Earliest Generation of Diamond: The First Find of a Diamond Inclusion in Kimberlitic Olivine // Minerals – 2023 – 13(1) – 36. DOI: 10.3390/min13010036

- Rezvukhin D.I., Rashchenko S.V., Sharygin I.S., Malkovets V.G., Alifirova T.A., Pautov L.A., Nigmatulina E.N. and Seryotkin Y.V. (2023) Botuobinskite and mirnyite, two new minerals of the crichtonite group included in Cr-pyrope xenocrysts from the Internatsionalnaya kimberlite. Mineralogical Magazine 1–10. DOI: 10.1180/mgm.2023.10

- Sharygin I.S., Solovev K. A., Golovin A. V. Kelyphite around garnet in unaltered lherzolite xenolith from the Udachnaya pipe (Siberian Craton): Formation exclusively via interaction with kimberlite melt // Journal of Asian Earth Sciences – 2023 – Volume 256 – 15 October– 105821. DOI: 10.1016/j.jseaes.2023.105821

- Sokol A.G., Koz’menko O.A., Kruk A.N., Nechepurenko S.F. Composition of the Fluid in Carbonate- and Chlorine-Bearing Pelite near the Second Critical Point: Results of Diamond Trap Experiments // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–13, 2023. DOI: 10.2113/RGG20234555

- Sokol A.G., Kozmenko O.A., Kruk A.N. Composition of supercritical fuid in carbonate‑ andchlorine‑bearing pelite at conditions of subduction zones // Contributions to Mineralogy and Petrology – 2023 – 178:90. DOI: 10.1007/S00410-023-02074-0

- Sonin V.M., Zhimulev E.I., Chepurov A.A., Tomilenko A.A., Chepurov A.I., Pokhilenko N.P. Experimental Justification of the Influence of S and Ni on Crystallization of Low-Nitrogen Diamonds in a Melt of Fe at High Pressure // DOKLADY EARTH SCIENCES – 2023 - Vol. 509. DOI: 10.1134/S1028334X22601948

- Syubaev S., Modin E., Gurbatov S., Cherepakhin A., Dostovalov A., Tarasova A., Krinitsin P., Yelisseyev A., Isaenko L., Kuchmizhak A. SWIR anti-reflective nanostructures on nonlinear crystals by direct UV femtosecond laser printing // Appl. Phys. Lett. – 2023 – 123 – 061108. DOI: 10.1063/5.0159719

- Ugap’eva S. S., Molotkov A. E., Gromilov S. A., Afanas’ev V. P., Pavlushin A. D., Eliseev A. P., Popov V. I. Texture and Structure Features of Yakutites from Placers of the Anabar Diamondiferous Region // Geology of Ore Deposits – 2023 – Vol. 65 – No. 7 – pp. 1–11. DOI: 10.1134/S1075701523070127

- Zhmodik S. M., Travin A. V., Lazareva E. A., Yudin D. S., Belyanin D. K., Tolstov A. V., Dobretsov N. N. The Paleozoic Stage of Formation of Alkaline Rocks of the Bogdo Massif, Arctic Siberia: Data of 40Ar/39Ar Dating // Doklady Earth Sciences – 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23602705

- Агашева Е.В. U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из песчаников кратерной части кимберлитовой трубки им. В. Гриба и магматического объекта KL-01, Архангельская алмазоносная провинция (север ВосточноЕвропейской платформы). Литосфера, 23(4), 603-621. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-603-621

- Агашева Е.В., Гудимова А.И., Червяковский В.С., Агашев А.М. КОНТРАСТНАЯ АЛМАЗОНОСНОСТЬ КИМБЕРЛИТОВ ТРУБОК ИМ. В. ГРИБА И ЦНИГРИ-АРХАНГЕЛЬСКАЯ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ АЛМАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ) КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗЛИЧИЙ В СОСТАВЕ И ЭВОЛЮЦИИ ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ: ДАННЫЕ ПО КОНЦЕНТРАЦИЯМ ГЛАВНЫХ И РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КСЕНОКРИСТАХ ГРАНАТА // Геология и геофизика, doi: 10.15372/GiG2023155. DOI: 10.15372/GiG2023155

- Афанасьев В. П., Похиленко Н. П. КОНТАМИНАЦИЯ В МИНЕРАЛОГИИ: ПУТИ И РОЛЬ // ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 2023, Ч. CLII, № 5, с. 139–146. DOI: 10.31857/S0869605523050027

- Барабаш Е.О., Агашева Е.В. Типоморфные особенности гранатов из кратерной и диатремовой фаций кимберлитовой трубки им. В. Гриба (Архангельская алмазоносная провинция): применение при прогнозно-поисковых работах на алмазы на севере Восточно-Европейской платформы. Литосфера, 23(4), 622-636. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-622-636

- Громилов С.А., Елисеев А.П. НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АЗОТНЫХ ЦЕНТРОВ // Журнал структурной химии – 2023 – том 64 - №11. DOI: 10.26902/JSC_id118595

- Дымшиц А.М., Муравьева Е.А., Тычков Н.С., Костровицкий С.И., Шарыгин И.С., Головин А.В., Олейников О.Б. (2023) Термальное состояние краевой части Сибирского кратона в мезозойскую эру кимберлитового магматизма Куойкского поля (Якутская алмазоносная провинция). Литосфера, 23(4), 515-530. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-515-530

- Калугина А.Д., Зедгенизов Д.А., Логвинова А.М. (2023) Использование рамановской спектроскопии для характеристики состава минеральных включений перидотитового парагенезиса в алмазах. Литосфера, 23(4), 531-548. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-531-548

- Похиленко Н. П., Афанасьев В. П., Толстов А. В., Крук Н. Н., Похиленко Л. Н., Иванова О. А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЕФИЦИТНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СИБИРИ // ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2023, том 65, № 5, с. 476-492. DOI: 10.31857/S0016777023050088

- Сокол А.Г., Крук А.Н., Козьменко О.А., Пальянов Ю.Н. Стабильность карбонатов при субдукции: влияние режима дефлюидизации хлорсодержащего пелита // Доклады Российской Академии наук. науки о Земле – 2023 – том 509 – № 1 – с. 50–55. DOI: 10.31857/S2686739722602381

- Сонин В.М., Томиленко А.А., Жимулев Е.И., Бульбак Т.А., Чепуров А.А., Тиминa Т.Ю., Чепуров А.И., Похиленко Н.П. Кристаллизация алмаза и фазовый состав в системе FeNi–графит–СаСО3 при 5.5 ГПа: о роли субдукции в их образовании // Геология рудных месторождений – 2023 - том 65 - № 3 - с. 270–286. DOI: 10.1134/S1075701523030042

2024 год

- Abersteiner A., Tarasov A., Golovin A., Howarth G. H., Kamenetsky V. S. Kaapvaal lamproite melts (aka orangeites): A new type of alkali-carbonate liquid? insights from olivine-hosted multiphase inclusions (Silvery Home, South Africa) // Geoscience Frontiers – 2024 – Volume 15, Issue 5. DOI: 10.1016/j.gsf.2024.101864

- Afanasiev V., Kovalevsky V., Yelisseyev A., Mashkovtsev R., Gromilov S., Ugapeva S., Barabash E., Ivanova O., Pavlushin A. About the Origin of Carbonado // Minerals 2024, 14(9), 927. DOI: 10.3390/min14090927

- Afanasiev V., Ugapeva S., Logvinova A. Shape Change of Mineral Inclusions in Diamond—The Result of Diffusion Processes // Minerals 2024, 14(6), 594. DOI: 10.3390/min14060594

- Agasheva E. V., Zyryanova L. V., Agasheva A. M., Soloshenko N. G., Pokhilenko N. P. Recent Data on the Isotope–Geochemical Composition of Kimberlites in the TSNIGRI-Arkhangelskaya Pipe, Arkhangelsk Diamondiferous Province (Northern East European Platform) // Doklady Earth Sciences, 2024. DOI: 10.1134/S1028334X24601408

- Agasheva E., Gudimova A., Malygina E., Agashev A., Ragozin A., Murav’eva E., Dymshits A. Thermal State and Thickness of the Lithospheric Mantle Beneath the Northern East-European Platform: Evidence from Clinopyroxene Xenocrysts in Kimberlite Pipes from the Arkhangelsk Region (NW Russia) and Its Applications in Diamond Exploration // Geosciences 2024, 14(9), 229. DOI: 10.3390/geosciences14090229

- Agasheva E.V., Mikhailenko D.S., Korsakov A.V. Association of quartz, Cr-pyrope and Cr-diopside in mantle xenolith in V.Grib kimberlite pipe (northern East European Platform): genetic models // Journal of Mining Institute. 2023, p. 1-17. DOI: EDN HLLHDR

- Ashchepkov I.V., Ntaflos T., Medvedev, N.S., Vladykin, N.V., Logvinova A.M., Yudin D.S., Downes H., Makovchuk I.V., Salikhov R.F. Mantle Xenoliths from Komsomolskaya Kimberlite Pipe, Yakutia: Multistage Metasomatism // Geosystems and Geoenvironment 2024, 3 (3), 100272, DOI: 10.1016/j.geogeo.2024.100272

- Bekker T.B., Davydov A.V., Ryadun A.A., Yelisseyev A.P., Solntsev V.P., Fedorenko A.D. Examining the contribution of Cu and Sr codoping on luminescence properties of borate crystals//Optical Materials, Volume 158, 2025, 116465. DOI: 10.1016/j.optmat.2024.116465

- Bekker T.B., Khamoyan A.G., Davydov, A.V., Vedenyapin, V.N., Yelisseyev, A.P., Vishnevskiy A.V. NaBa12(BO3)7F4 (NBBF) dichroic crystals: optical properties and dielectric permittivity // Dalton Trans.,2024,volume 53, 12215-12222. DOI: 10.1039/D4DT01380H

- Chepurov A.A., Turkin A.I., Lin V.V., Zhimulev E.I., Sonin V.M., Chepurov A.I., Pokhilenko N.P. The maximal chromium content in harzburgitic garnet: an experimental study at P-T conditions of the Earth's upper mantle// Mineralogical Magazine. Published online 2024:1-27. DOI: 10.1180/mgm.2024.84

- Kharitonova P., Isaenko L., Doroshenko M., Smetanin S., Kochukov Y., Lobanov S., Yelisseyev A., Goloshumova A., Bushunov A., Teslenko A., Lazarev V., Tarabrin M. Laser induced damage threshold of GaSe with antireflection microstructures at a wavelength of 5 µm // Optics Express 2024Vol. 32, Issue 5, pp. 7710-7719. DOI: 10.1364/OE.507440

- Korsakov A.V., Mikhailenko D.S., Serebryannikov A.O., Logvinova A.M., Gladkochub D.P. Inclusion of Kokchetavite in a Diamond Crystal from Venezuela: Evidence of Subduction of the Continental Crust. // Doklady Earth Sciences, Volume 517, Issue 1, p.1206-1212. DOI: 10.1134/S1028334X24601317

- Marras G., Mikhailenko D., McCammon C.A, Agasheva E., Stagno V. Ferric Iron in Eclogitic Garnet and Clinopyroxene from the V. Grib Kimberlite Pipe (NW Russia): Evidence of a Highly Oxidized Subducted Slab // Journal of Petrology, Volume 65, Issue 6, egae054. DOI: 10.1093/petrology/egae054

- Mashkovtsev R.I., Zhaboedov A.P., Nepomnyashchikh A.I. Paramagnetic Defects in High-Purity Quartz and Cristobalite Grits after Various Stages of Purification // Silicon 16, 2183–2192 (2024). DOI: 10.1007/s12633-023-02829-1

- Milaushkin M.V., Malkovets V.G., Gibsher A.A., Dymshits A.M., Yakovlev I.V., Pokhilenko N.P. The Thickness and Thermal State of the Lithospheric Mantle beneath the Yubileinaya Pipe (Alakit–Markha Kimberlite Field, Siberian Craton) // Doklady Earth Sciences, 2024

- Pokhilenko L.N., Korolyuk V.N., Pokhilenko N.P., 2024. Thermobarometry of Depleted Peridotites // Geodynamics & Tectonophysics 15 (5), 0780. doi:10.5800/GT-2024-15-5-0780

- Sokol A.G., Kozmenko O.A., Kruk A.N., Skuzovatov S.Y., Kiseleva D.V. Trace-element mobility in pelite-derived supercritical fluid-melt at subduction-zone conditions // Contributions to Mineralogy and Petrology – 2024 – 179:50. DOI: 10.1007/s00410-024-02131-2

- Tarasov A.A., Golovin A.V. Genesis of Extremely Magnesian Daughter Olivine of Secondary Melt Inclusions from Olivine Macrocrysts in Kimberlite from the Udachnaya-Vostochnaya Pipe (Siberian Craton) // Geodynamics & Tectonophysics, 2024, 15 (5), 0781. DOI: 10.5800/GT-2024-15-5-0781

- Tarasov A.A., Golovin A.V., Agasheva E.V., Pokhilenko N.P. Composition of Secondary Melt Inclusions in Magnesiochromite of a Mantle Lherzolite Xenolith from the V. Grib Kimberlite Pipe (East European Craton) as an Indicator of Low H2O Content of the Kimberlite Melt // Doklady Earth Sciences, Volume 518, pages 1472–1478, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24602505

- Tomshin M.D., Pokhilenko N.P., Gogoleva S.S., Zemnukhov A.L. Localization of High-Titanium Dolerites in Kimberlite Fields: Possible Causes and a New Criterion for Kimberlite Search. Russ. Geol. Geophys. 2024;; 65 (9): 1052–1061. DOI: 10.2113/RGG20244680

- Trukhin A., Gabrusenoks J., Sarakovskis A., Mashkovtsev R.I. Luminescence, XPS and Raman of crystalline quartz affected to high pressure by detonation // Journal of Physics: Condensed Matter, 2024, Volume 36. DOI: 10.1088/1361-648X/ad581c

- Агашев А.М., Червяковская М.В., Вотяков С.Л., Желонкин Р.Ю., Червяковский В.С., Панкрушина Е.А., Земнухов А.Л., Похиленко Н.П. Оптико-спектроскопические и изотопно-геохимические характеристики цирконов алмазоносных россыпей Якутии как индикаторов коренных источников алмазов // Литосфера, 2024, том 24, № 2, с. 284–299. DOI: 10.24930/1681-9004-2024-24-2-284-299

- Гудимова А.И., Агашева Е.В., Дымшиц А.М. Реконструкция состава и строения литосферной мантии на основании концентраций главных элементов в ксенокристах гранатов и хромдиопсидов из пород кратерной части кимберлитовой трубки (на примере трубки им. В. Гриба, Архангельская алмазоносная провинция) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 69 (3), 2024. DOI: 10.21638/spbu07.2024.310

- Милаушкин М.В., Мальковец В.Г., Гибшер А.А., Яковлев И.В., Тычков Н.С. Минералогия гранатов из кимберлитовой трубки Юбилейная и тела Отторженец // Руды и металлы. 2024. № 2. С. 46–54. DOI: 10.47765/0869-5997-2024-10008

До сих пор алмаз ни разу не был обнаружен в составе других кимберлитовых или ксенолитовых минералов как сингенетическое включение. Мы обнаружили включение алмаза внутри зерна кимберлитового оливина, что является первой находкой такого рода. Кристалл алмаза должен был быть захвачен растущим оливином при довольно высоких температурах (более 1400°С) в начале истории формирования кратонной литосферной мантии (~3.6 млрд лет), т.е., задолго до того, как истощенный перидотит остыл до температуры среднеархейской кратонной геотермы, соответствующей полю стабильности алмаза на глубинах, где расплавы карбонатита могут вступать в реакцию с истощенным перидотитом, превращая его в алмазоносную породу. С одной стороны, эта находка свидетельствует о том, что алмазы могут кристаллизоваться из высокотемпературного силикатного расплава с некоторой карбонатной составляющей. С другой стороны, в том же оливине алмаз обнаружен сосуществующим с сульфидным включением, т.е., кристаллизация из сульфидного расплава может быть другим путем образования алмаза.