Лаборатория геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата (224)

Заведующий лабораторией

Доктор геолого-минералогических наук Зыкин Владимир Сергеевич

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук Зыкин Владимир Сергеевич

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 27 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 3 доктора геолого-минералогических наук, 5 кандидатов геолого-минералогических наук, 1 кандидата технических наук, а также 6 научных сотрудников без степени и квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, д.г.-м.н., Зыкин Владимир Сергеевич

тел.: +7 (383) 333-29-23, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

30090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН,

главный корпус к. 434

Основные направления исследований лаборатории были заложены в ИГиГ СО РАН член-корреспондентом АН СССР В.Н. Саксом, С.Л. Троицким и С.А. Архиповым в 1960-70-хх годах. При преобразовании ИГиГ СО РАН в 1997 г. по инициативе академика Н.Л. Добрецова в ИГМ СО РАН организована лаборатория геологии кайнозоя и палеоклиматологии под руководством В.С. Зыкина. В 2004 г. в связи с необходимостью усиления палеоклиматических исследований в ИГМ СО РАН из-за нарастания глобальных изменений климата лаборатория была объединена с лабораторией структурных методов анализа лаборатория и переименована в лабораторию геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Проводимые исследования связаны с разработкой стратиграфии кайнозоя Сибири палеогеографическими реконструкциями и выявлении в кайнозое геологических, биотических и климатических событий, установлением пространственно-временных закономерностей глобальных и региональных изменений природной среды и климата Северной Азии, их хронологии, эволюции, направленности, разномасштабной периодичности и амплитуды, а также с выявлением региональных и глобальных особенностей протекания природного процесса и возможных реакций природных систем на колебания климата для прогноза последствий глобальных изменений природной среды и климата.

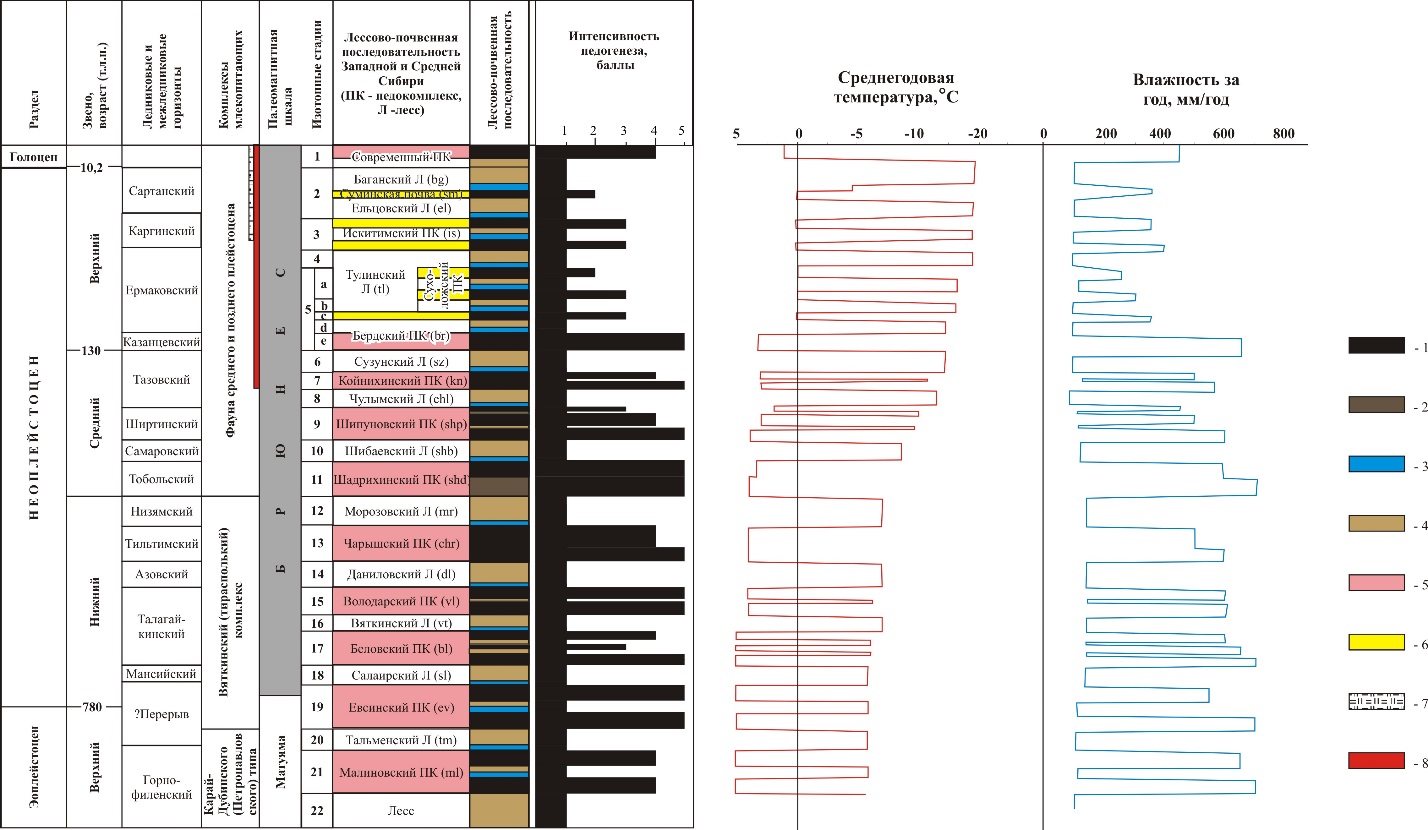

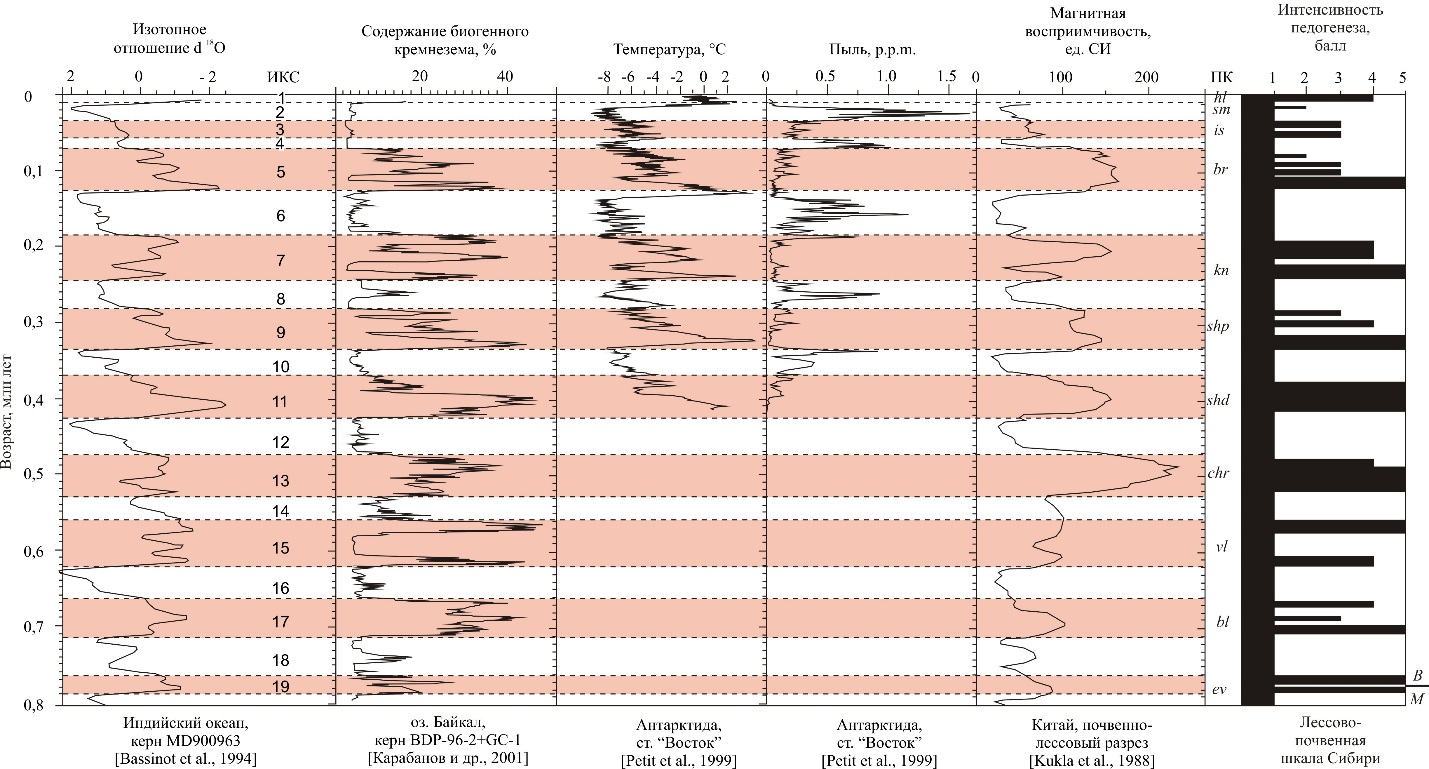

Одним из основных достижений лаборатории является разработана детальной лессово-почвенной последовательности плейстоцена Западной Сибири, наиболее полно отражающей глобальные климатические события. Установлено, что строение ископаемых педокомплексов в лессовой записи отчетливо отражает структуру теплых нечетных стадий непрерывных глобальных последовательностей, состоящих из сближенных теплых событий, разделенных относительно короткими холодными событиями. Сравнение ископаемых почв Западной Сибири, развивающихся в межледниковые эпохи, с современной (голоценовой) почвой в сходных геоморфологических условиях показало большую мощность плейстоценовых ископаемых почв, что свидетельствует о том, что крупные межледниковья, в том числе и последнее, были значительно продолжительнее голоцена. Сопоставление профилей голоценовой почвы и шадрихинской почвы, формировавшейся в 11 изотопно-кислородную стадию, во время которой геометрия земной орбиты была близка современной, а стабильные тёплые межледниковые условия продолжались около 40 000 лет, показало, что ее мощность в три раза больше, чем у голоценовой почвы, развивающейся в тех же условиях. Это соответствует непрерывному почвообразованию продолжительностью более 30 000 лет, что позволяет говорить о том, что голоцен, т.е. современное межледниковье в котором мы живем, представляет собой начальную фазу длительного потепления (доктор геол.-мин. наук В.С. Зыкина).

Зыкина В.С., Зыкин В.С. Лёссово-почвенная последовательность и эволюция природной среды и климата Западной Сибири в плейстоцене. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2012. - 477 с.

Рис. 1. Стратиграфическая схема лёссово-почвенной последовательности плейстоцена Сибири (Зыкин, Зыкина, 2012). Условные обозначения: 1 - гумусовые горизонты почв; 2 - иллювиальные горизонты почв; 3 - криогенные образования; 4 - лессы; 5 - стадии потепления; 6 - холоднее и короче чем голоцен; 7- интервал, имеющий 14С-даты; 8 - интервал, имеющий ТЛ-даты.

Рис. 2. Сопоставление лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири с глобальными палеоклиматическими событиями (Зыкина, Зыкин, 2012; Zykin, Zykina, 2008)

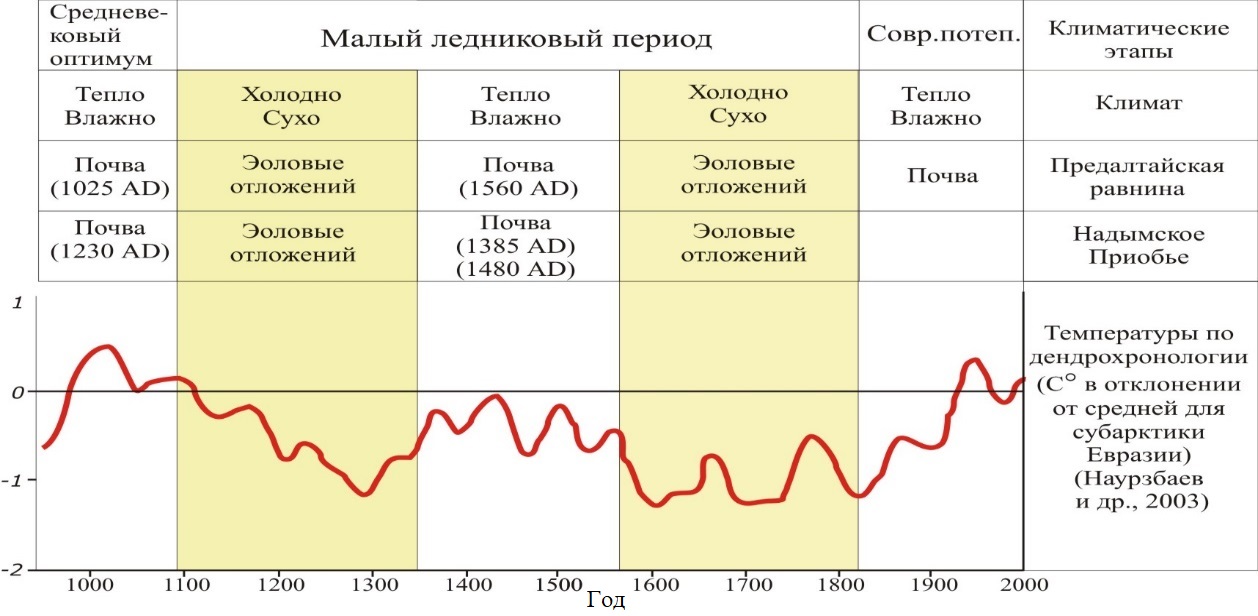

Изучение голоценового рельефа, текстурный анализ эоловых отложений, морфоскопия и морфометрия песчаных кварцевых зерен, а также радиоуглеродное датирование и изучение почв позднего голоцена на территории Западно-Сибирской равнины позволили установить, что в течение последних 1200 лет происходили короткие квазипериодические колебания среднегодовой температуры воздуха и увлажнения климата, проявившиеся в чередовании горизонтов эоловых песков и почв. В течение коротких фаз похолодания и аридизации климата усиливались эоловые процессы и формировались эоловые пески и эоловый рельеф. В течение коротких фаз потепления и увлажнения климата происходило закрепление эоловых песков растительностью и образование почв. В интервале от 1200 до 1860 гг., соответствующему холодному малому ледниковому периоду выявлена фаза интенсивной активизации эоловых процессов, выраженная в формировании эоловых песчаных массивов, дюн и эолового рельефа (доктор геол.-мин. наук В.С. Зыкина, доктор геол.-мин. наук В.С. Зыкин, А.О. Вольвах, И.Ю. Овчинников).

Рис. 3. Активизация эоловых процессов в малый ледниковый период в Сибири

Зыкина В.С., Зыкин В.С., Вольвах А.О., Овчинников И.Ю., Сизов О.С., Соромотин А.В. Строение, криогенные образования и условия формирования верхнечетвертичных отложений Надымского Приобья севера Западно-Сибирской равнины // Криосфера Земли. 2017. Т. XXI, № 6. – С. 14-25. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2017-6(14-25)

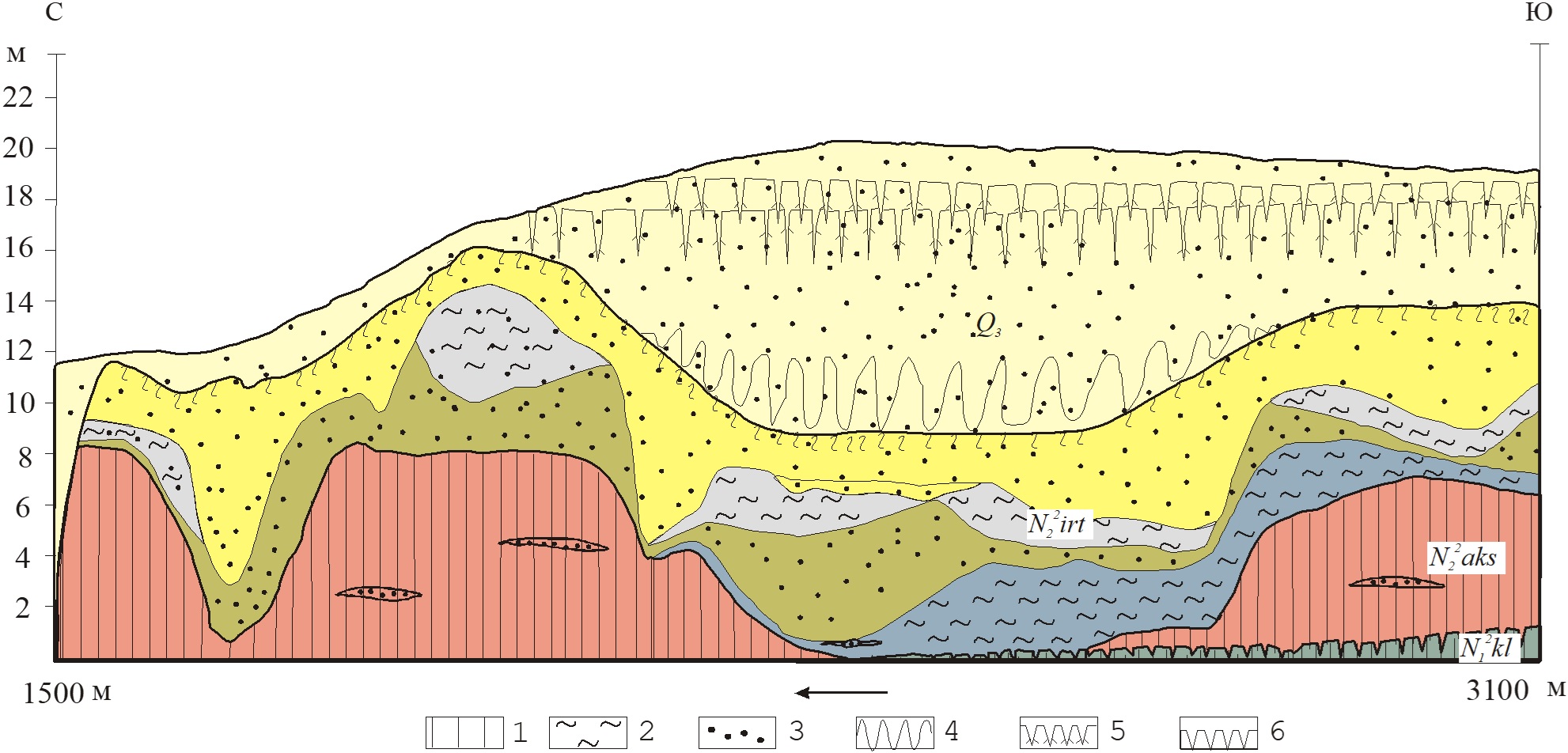

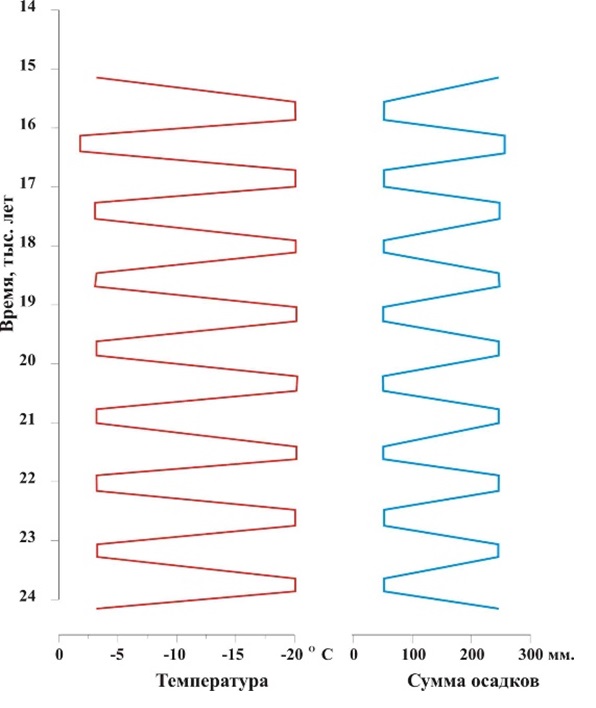

Обнаружен и исследован уникальный объект для установления закономерностей осадконакопления в четвертичный период юга Западной Сибири – древняя котловина озера Аксор. Впервые получены достоверные доказательства дефляционного характера большинства озерных котловин юга Западной Сибири. Для времени последнего оледенения (от 24 до 15 тыс. лет) в разрезе котловины Аксор впервые для Северной Азии установлены резкие ритмичные изменения температуры и увлажнения климата тысячелетней продолжительности с чередованием фаз сильного холода со среднегодовыми температурами до –12-20° и экстрааридными условиями и фаз умеренного холода с температурами до -3° и более влажным климатом. Различия в температуре интервалов сильного и умеренного холода составляли от 9 до 17°. Отклонение среднегодовой температуры во время интервалов сильного холода от современных значений составляло 13-21°.

Зыкин В.С., Зыкина В.С., Орлова Л.А. Реконструкция изменений природной среды и климата позднего плейстоцена на юге Западной Сибири по отложениям котловины озера Аксор // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 4. С. 2-16.

Рис. 4. Геологический разрез вдоль обрыва правого склона долины р. Иртыша в 1500-3100 м выше пос. Лебяжье с поздненеоплейстоценовой дефляционной поверхностью на юго-западном склоне котловины оз. Аксор, наследующей позднеплиоценовую дефляционную поверхность.

Рис. 5. Реконструкция изменений температуры и годовой суммы осадков в сартанское время по данным из отложений оз. Аксор.

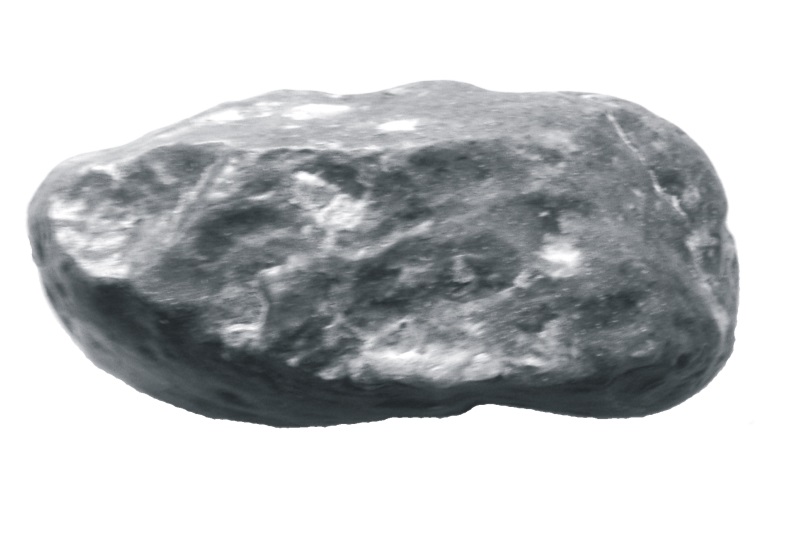

Рис. 6. Ветрогранник со склона поздненеоплейстоценой дефляционной котловины оз. Аксор.

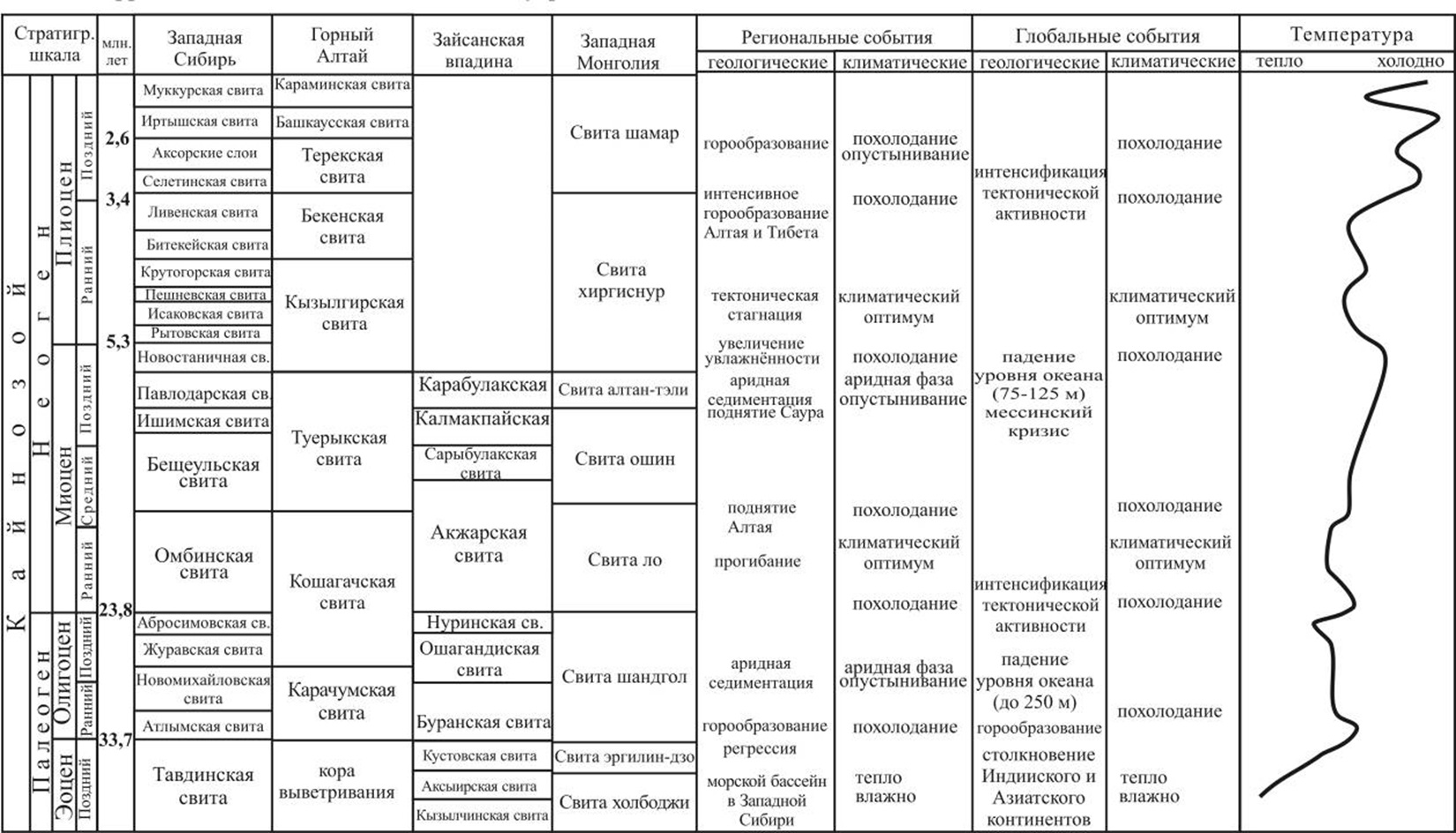

Комплексное детальное изучение геологических разрезов Западно-Сибирской равнины и примыкающим к ней горным сооружениям Горного Алтая и Казахского мелкосопочника, их биостратиграфической характеристики и обстановок осадконакопления позволило выявить взаимоотношения между конкретными геологическими телами и составить наиболее полную последовательность осадконакопления этих обширных регионов. В основу расчленения разрезов положено выделение циклически построенных геологических тел континентального осадконакопления, имеющих отчетливую палеонтологическую характеристику, прослеживающихся на значительных площадях и отражающих определенные палеогеографические этапы развития территории. Разработанная стратиграфическая шкала верхнего кайнозоя Западно-Сибирской равнины и северного склона Казахстанского мелкосопочника, включающая 12 региональных горизонтов в составе 38 местных стратиграфических подразделений, и Горного Алтая, состоящая из 8 местных стратиграфических подразделений, наиболее полно отражает строение континентальной толщи этих территорий, эволюцию осадконакопления, биоты и климата. Каждое стратиграфическое подразделение характеризуется неповторимым сочетанием обстановок осадконакопления, комплексов фауны и флоры и особенностями климатического режима. Границы местных и региональных стратиграфических подразделений совпадают с рубежами изменения климата.

Зыкин В.С. Стратиграфия и эволюция природной среды и климата в позднем кайнозое юга Западной Сибири. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2012. - 487 с.

Рис. 7. Корреляция кайнозойских отложений Внутренней Азии и главные геологические и климатические события.

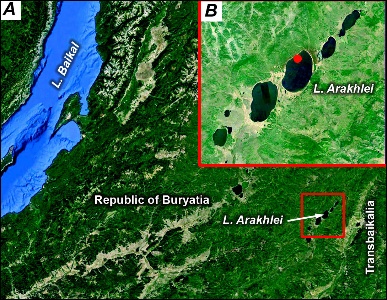

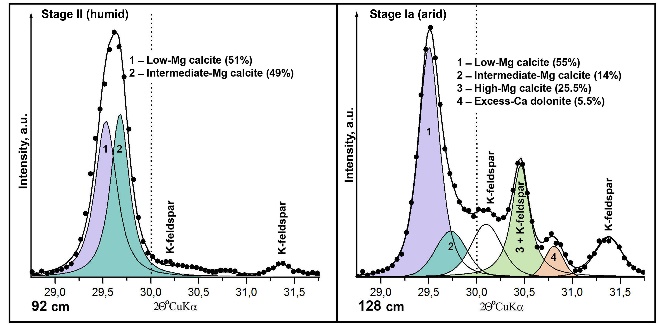

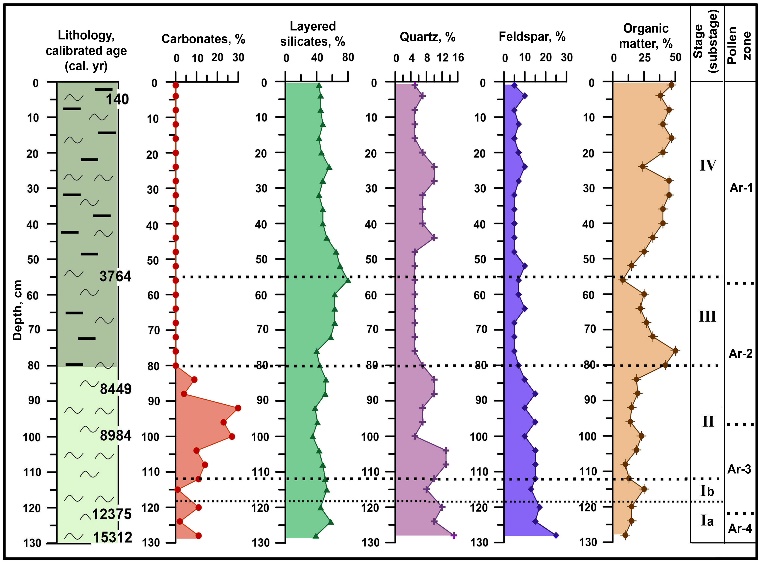

Получены новые данные об изменении климата Центрального Забайкалья в позднем плейстоцене и голоцене на основе совместных минералого-кристаллохимических, геохимических и палинологических исследований донных отложений оз. Арахлей. Выделены 4 стадии эволюции озера, обусловленные изменениями природно-климатических обстановок (циклами иссушения/увлажнения). Показано, что природная среда бассейна оз. Арахлей контролировалась изменениями глобальной атмосферной циркуляции, формировавшими климат Северного полушария. Установлено, что геосистемы Центрального Забайкалья, несмотря на их расположение во внутренних районах Евразийского континента, отчетливо и быстро реагировали на глобальные изменения климата.

Solotchina E.P., Bezrukova E.V., Solotchin P.A., Shtock O., Zhdanova A.N. Late Pleistostene–Holocene sedimentation in lakes of Central Transbaikalia: implications for climate and environment changes // Russian Geology and Geophysics. 2018. Vol. 59. No 11. P. 1419-1432.

Рис. 8 (а) А - расположение оз. Арахлей на территории Забайкалья; B - в системе Арахлейских озер c точкой бурения керна (красным).

Рис. 8 (б) Результаты математического моделирования XRD профилей карбонатов осадков озера в области d104 пиков.

Рис. 8 (в) Литологическая колонка донных осадков оз. Арахлей, возрастная модель, распределение карбонатных минералов, кварца, полевых шпатов, ОВ; стадии и палинозоны.

Solotchina E.P., Bezrukova E.V., Solotchin P.A., Shtock O., Zhdanova A.N. Late Pleistostene–Holocene sedimentation in lakes of Central Transbaikalia: implications for climate and environment changes // Russian Geology and Geophysics. 2018. Vol. 59. No 11. P. 1419-1432.

Сейчас в лаборатории работают 4 доктора наук, 4 кандидата наук, 5 научных сотрудников без степени, 3 инженера, а также студенты. До 2024 г. в лаборатории проводился радиоуглеродный анализ, который является одним из немногих методов, позволяющих датировать археологические объекты и практически любые углеродсодержащие материалы (древесный уголь, торф, гумус, кости, раковины и др.), счет активности углерода датируемых проб производится на Quantulus-1220.

Геология кайнозоя, стратиграфия, палеоклиматология, палеолимнология, палеопедология, палеонтология, рентгено-структурный анализ.

Коллектив лаборатории составлен из двух исследовательских групп:

исследование геологического строения, разработка стратиграфии кайнозоя Сибири, комплексные разномасштабные реконструкции природной среды и климата и выявление их пространственно-временных особенностей

Объектом исследования являются верхнекайнозойские отложения Северной Азии, в которых отчетливо сохранились следы изменений климата и природной среды. Цель работы – разработка высокоразрешающей стратиграфии кайнозоя Сибири и установление пространственно-временных закономерностей глобальных и региональных изменений природной среды и климата, их хронологии, эволюции, направленности, разномасштабной периодичности и амплитуды, а также выявление региональных особенностей протекания природного процесса и возможных реакций природных систем на колебания климата для прогноза последствий глобальных изменений природной среды и климата. Разработаны детальная стратиграфическая схема неогена Западно-Сибирской равнины и высокоразрешающая шкала лессово-почвенной последовательности плейстоцена Сибири, отражающей глобальные изменения климата, установлены принципы корреляции лессово-почвенной последовательности с глобальными климатическими событиями. Показано, что строение ископаемых педокомплексов в лессовой записи Западной Сибири отчетливо отражает структуру теплых нечетных стадий непрерывных глобальных последовательностей, наиболее четко зафиксированных в изотопно-кислородной шкале океанов, ледниковых кернах Антарктиды и записи биогенного кремнезёма донных осадков оз. Байкал, состоящих из сближенных теплых событий, разделенных относительно короткими холодными событиями. Получены доказательства наличия на Горном Алтае следов самого древнего оледенения вблизи нижней границы четвертичной системы. Впервые в Северной Азии для холодных эпох позднего плейстоцена выявлены циклы изменения температуры и увлажнения тысячелетней продолжительности.

Руководителями научного направления является д.г.-м.н. Владимир Сергеевич Зыкин (геология, стратиграфия, палеогеография и палеоклиматология кайнозоя, изучение пресноводных и наземных моллюсков) и д.г.-м.н. Валентина Семеновна Зыкина (лессовая стратиграфия, палеопедология, палеогеография и палеоклиматология четвертичного периода)

Основные исполнители: к.г.-м.н. Маликов Д.Г. (палеонтологический метод, макротериологический и микротериологический), к.г.-м.н. Н.Е. Вольвах (субаэральные отложения, гранулометрия, ОСЛ-датирование), А.О. Вольвах (субаэральные отложения, гранулометрия, морфоскопия кварцевых зерен). Геоморфологические исследования и картирование выполняются Е.Л. Маликовой и П.Ю. Савельевой. Радиоуглеродным методом датирования, позволяющим установить возраст отложений в пределах 30000 лет, руководит Овчинников И.Ю.

минералогия и кристаллохимия карбонатов и слоистых силикатов донных осадков малых минеральных озер аридных и семиаридных зон Сибирского региона как основа высокоразрешающих летописей климата голоцена

Выявление зависимости процессов континентального осадконакопления, ассоциаций, состава и структуры аутигенных минералов в осадочных последовательностях малых озёр Сибири в голоцене от ландшафтно-климатических обстановок и геохимической специфики озёрных вод.

Комплексом методов, включающим рентгеновскую дифрактометрию, ИК-спектроскопию, сканирующую электронную микроскопию, лазерную гранулометрию, РФА СИ и атомную абсорбцию, изучены донные осадки ряда малых минеральных озер Байкальского региона и юга Западной Сибири с карбонатным типом седиментации (оз. Цаган-Тырм, Намши-Нур, Холбо-Нур, Верхнее Белое, Киран, Большое Алгинское, Сульфатное, Арахлей, Чаны и др.). Проведены детальные минералого-кристаллохимические исследования хемогенных карбонатных минералов с использованием разложения их сложных XRD профилей функцией Пирсона VII, установлены общие закономерности формирования карбонатов. Выявлены последовательность осаждения карбонатных минералов и их парагенезисы в зависимости от физико-химических факторов среды (pH, щёлочность, солёность воды), отражающих климатические циклы и колебания уровня озера. Стратиграфические изменения в карбонатной составляющей осадков сопоставлены с данными литологического анализа, поведением в разрезах стабильных изотопов 18О и 13С, распределением ряда геохимических и других показателей палеоклиматических изменений. Установлены ассоциации глинистых минералов в озерных осадках, определены их кристаллохимические и структурные характеристики с использованием авторского метода моделирования XRD профилей для реконструкции условий выветривания в водосборных бассейнах озер. Получены детальные летописи климата голоцена из датированных осадочных разрезов аридных районов Сибири, воссоздана история эволюции озерных бассейнов, определяемая климатом региона.

Руководителем данного научного направления является д.г.-м.н. Эмилия Павловна Солотчина (минералогия, кристаллохимия, палеоклимат).

Основные исполнители: д.г.-м.н. А.П. Солотчин (литология, лазерная гранулометрия, РФА СИ), к.г.-м.н. Н.А. Пальчик (рентгеноструктурный анализ), к.г.-м.н. А.Н. Жданова (электронная микроскопия), научные сотрудники Т.Н. Мороз (ИК, КР-спектроскопия), Л.В. Мирошниченко и И.В. Даниленко.

- Стратиграфический метод.

- Палеопедологический.

- Геоморфологический метод.

- Палеомагнитный и петромагнитный методы.

- Рентгенофлюоресцентный, рентгенофазовый, рентгеноструктурный анализы, инфракрасная спектроскопия, метод математического моделирования XRD спектров карбонатов и слоистых силикатов.

- Литологический (гранулометрический и микроморфологический анализы, морфоскопия и морфометрия кварцевых зерен).

- Палеонтологический (макротериологический, микротериологический, малакофаунистический).

2020 год

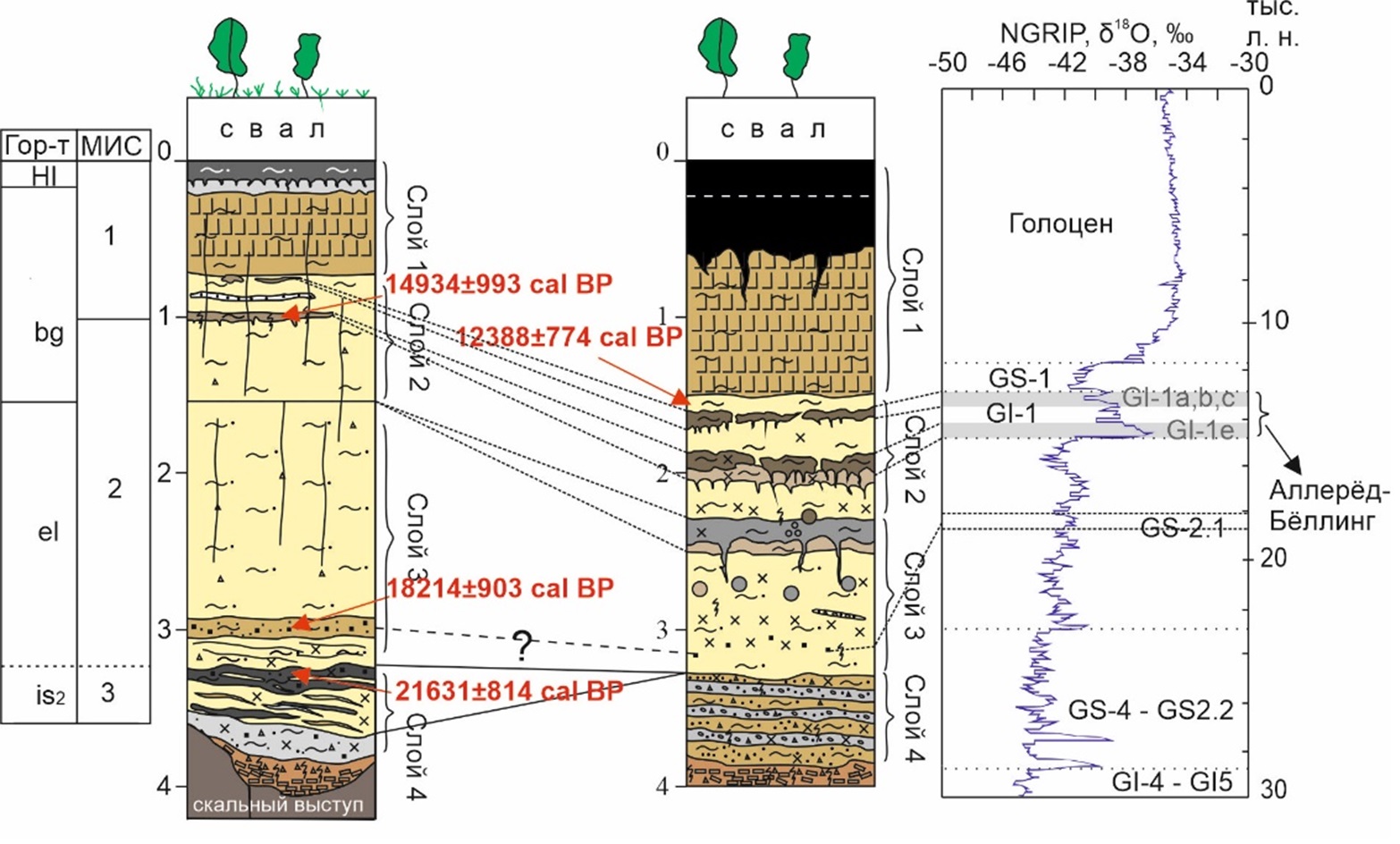

Установлено, что лёссовые отложения разреза Усть-Чём образовались в холодные/сухие интервалы МИС 2, а гумусовые прослои во время непродолжительных потеплений/увлажнений. По данным гранулометрии, магнитной восприимчивости и морфоскопии кварцевых зерен установлено 2 источника материала, накопление отложений происходило эоловым путем. В разрезе отразились короткопериодичные события последнего оледенения, следы которых редко обнаруживаются в лёссовых разрезах юго-востока Западной Сибири. Выявлены признаки двух потеплений в интервале от 14,9 до 12,3 тыс.л.н: в разрезе присутствуют две слаборазвитые палеопочвы, радиоуглеродный возраст которых показал, что они могут являться аналогами позднеледниковых интерстадиалов бёллинг и аллерёд Северной Европы и интергляциалам GI-1e и GI-1a,b,c Гренландской ледниковой кривой. Присутствие позднеледниковых слаборазвитых почв в разрезе Усть-Чём может быть объяснено тем, что в предгорных условиях были более благоприятные обстановки для их формирования. Наличие третьего «теплого» события, сопоставляемого по времени с формированием суминской почвы, свидетельствует, что данное потепление не было локальным и проявлялось в разных районах юга Западной Сибири. Сопоставление установленных событий в Присалаирье с Гренландскими записями климата позволяют заключить, что в лёссовых отложениях юго-восточной части Западной Сибири могут быть записаны отклики на короткопериодические глобальные климатические изменения, в том числе векового масштаба (Вольвах и др., 2020).

Рис. 9. Сводное строение расчисток Усть-Чём-1 и Усть-Чём-2 и их сопоставление с записью ледового керна NGRIP (Andersen et al., 2004; Rasmussen et al., 2014)

Вольвах А.О., Вольвах Н.Е., Овчинников И.Ю., Маликов Д.Г., Щеглова С.Н. Свидетельства потеплений, записанные в лёссовых отложениях последнего оледенения, и динамика лёссонакопления в северо-западном Присалаирье (юго-восток Западной Сибири) // Геосферные исследования. 2020. №3. С. 123-143. DOI: 10.17223/25421379/16/10

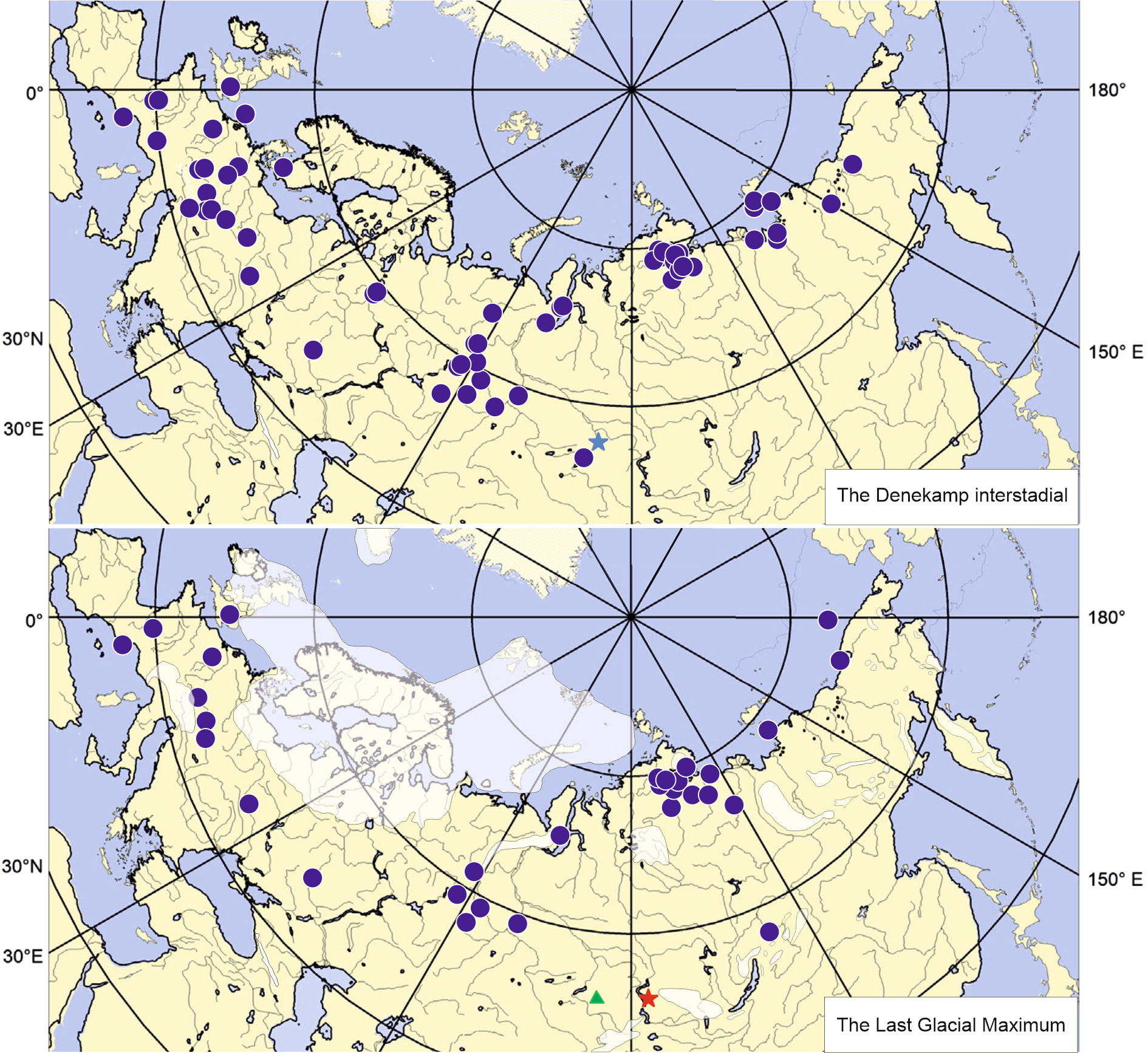

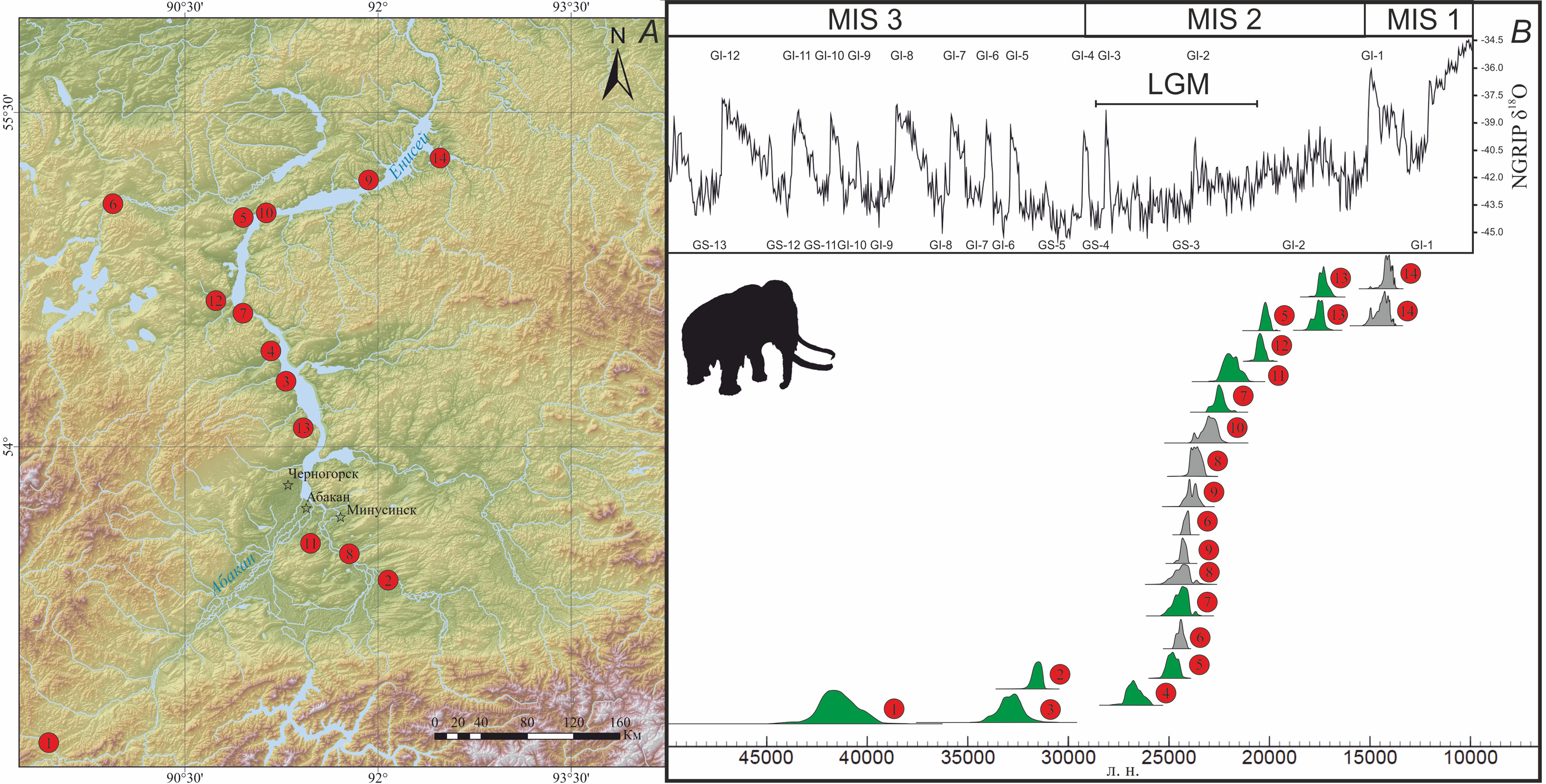

Уточнено время максимального распространения овцебыка Ovibos moschatus на юге Сибири (Минусинской котловине и Томском Приобье) в позднем плейстоцене). В период максимального похолодания LGM ареал Ovibos moschatus в Евразии максимально расширялся, и его южная граница в Северной Азии ограничивалась 53° с.ш. Максимальное проникновение овцебыка на юг, в пределы Минусинской котловины и предгорной равнины Алтая, зафиксировано для MIS2. Это происходит одновременно с максимальным развитием криоаридных ландшафтов в северной половине Западной и Средней Сибири (Величко и др., 2007). Во временной этап MIS3 (интерстадиал Денекамп, DEN) южная граница ареала овцебыка в пределах Западно-Сибирской равнины располагалась существенно севернее, на уровне 55-56° с.ш., в Омском Прииртышье и Томском Приобье (Malikov et al., 2020).

Рис. 10. Географическое распространение датированных остатков овцебыка в Европе и Северной Азии. Синяя звезда – череп из Чернильщиково, красная звезда – череп из Минусинска, зелёный треугольник – находка с р. Чумыш.

Malikov D.G., Shpansky A.V., Svyatko S.V. New data on distribution of musk ox Ovibos moschatus in the Late Neopleistocene in the south-east of Western Siberia and the Minusinsk Depression // Russian Journal of Theriology. 2020. Vol.19. No. 2. P.183-192. doi: 10.15298/rusjtheriol.19.2.09

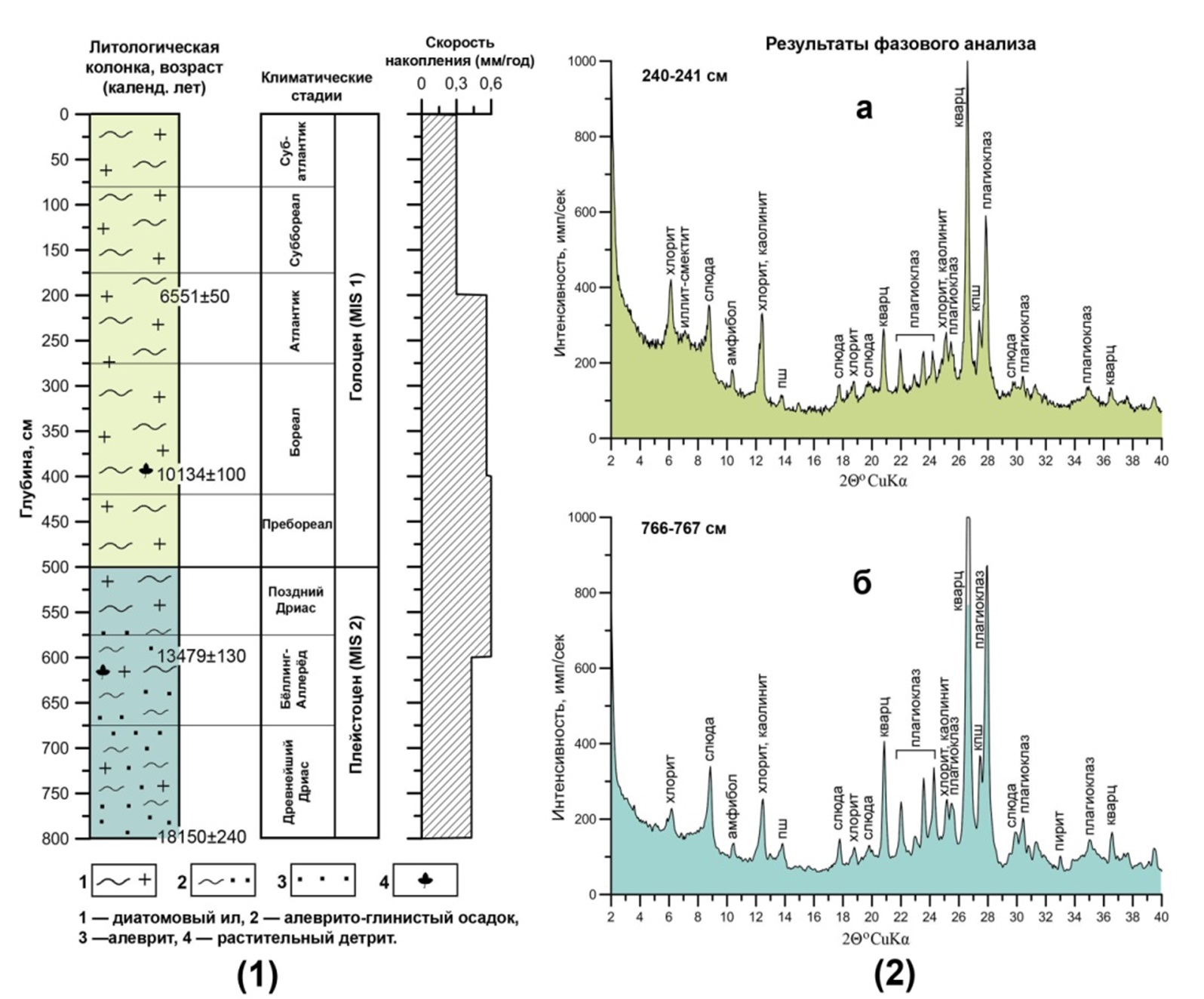

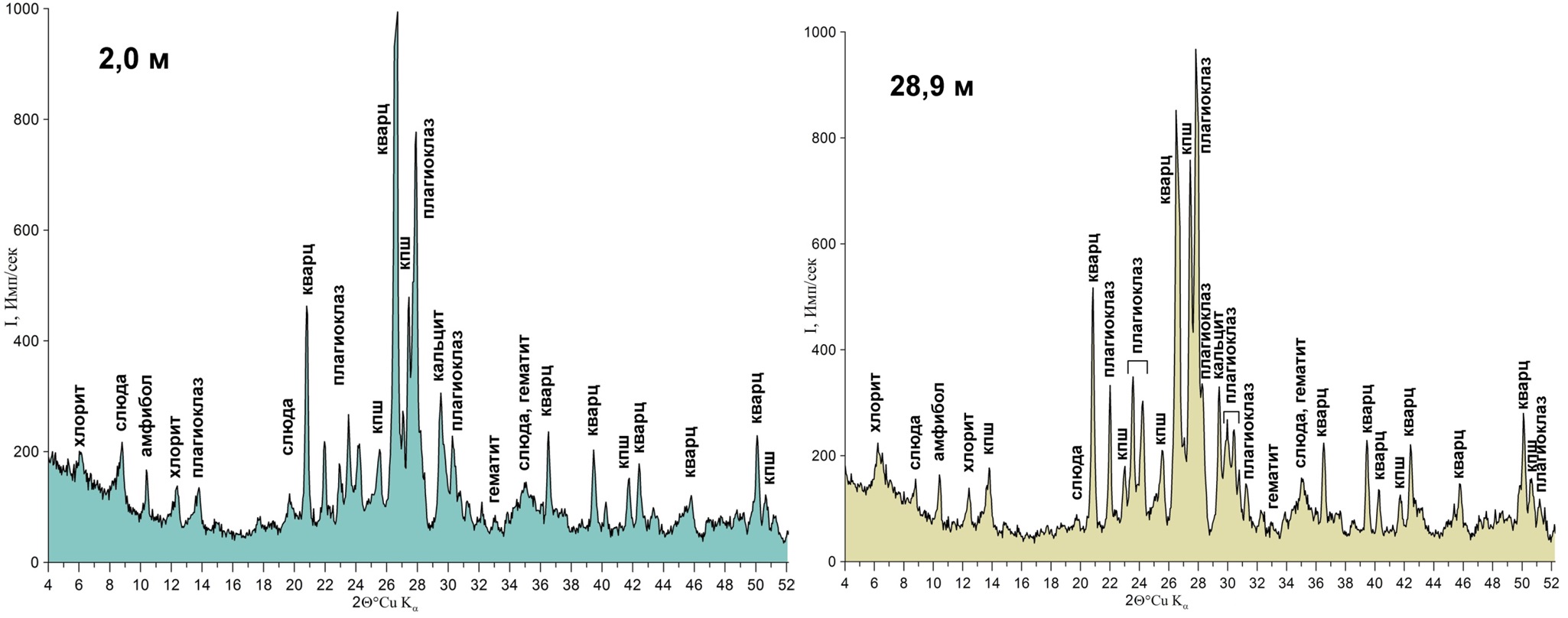

Получена новая информация об изменении климата Забайкалья в позднечетвертичное время на основе комплексных исследований донных осадков пресноводного озера Баунт. Установлено, что основными индикаторами климатических изменений являются количественные соотношения слоистых силикатов в разрезе и их структурно-кристаллохимические характеристики. Результаты минералогического изучения осадков находятся в полном соответствии с поведением в разрезе ряда геохимических показателей, а также с данными палинологического анализа высокого временного разрешения. На основании полученных данных воссоздана история эволюции климата региона на протяжении последних 18 тыс. лет (Solotchin et al., 2020).

Рис. 11. Литологическая колонка позднеплейстоцен-голоценового осадочного разреза оз. Баунт, возраст, скорости осадконакопления (1); XRD профили образцов осадков: а - атлантический период, б - древнейший дриас (2).

Solotchin P.A., Solotchina E.P., Bezrukova E.V., Zhdanova A.N. Phyllosilicates in bottom sediments of Lake Baunt (northern Transbaikalia) as indicators of paleoclimate // Limnology and Freshwater Biology. 2020 (4). P. 548-559. DOI:10.31951/2658-3518-2020-A-4-548

2021 год

Исследование лёссово-почвенной серии Западной Сибири с применением методов ОСЛ и ИКСЛ и радиоуглеродного датирования, позволили разработать хронологию климатических событий этой территории в позднем плейстоцене и установить характерные особенности последнего межледниковья в регионе. Почва этого времени длительностью формирования около 15 тыс. лет хронологически соответствует МИС 5е. В её профиле совмещены два этапа почвообразования, о чём свидетельствует характерное строение ее профиля значительной мощности, сохранившего признаки чернозёмов с оструктуренными иллювиальными горизонтами ранней более гумидной и теплой половины межледниковья и чернозёмов аридных с хорошо развитым карбонатно- иллювиальным горизонтом заключительного этапа межледниковья (Зыкина и др., 2021).

Рис. 12. Строение лессово-почвенной серии разреза Красногорское и результаты люминесцентного датирования: 1 - 25,4±1,6 тыс.л.н., 2 - 39,7±2,7 тыс.л.н., 3 - 46.6±4.7 тыс.л.н., 4 - 48,4±3,3 тыс.л.н., 5 - 127,5±7,2 тыс.л.н., 6 - 149,4±9,0 тыс. л.н.

Зыкина В.С., Зыкин В.С., Вольвах Н.Е., Вольвах А.О., Мюррэй Э.С., Таратунина Н.А., Курбанов Р.Н. Новые данные о хроностратиграфии верхнеплейстоценовой лёссово-почвенной серии юга Западной Сибири // Доклады Российской Академии Наук. Науки о Земле. 2021. Т. 500 № 2. С. 193–199. DOI: 10.31857/S2686739721100200

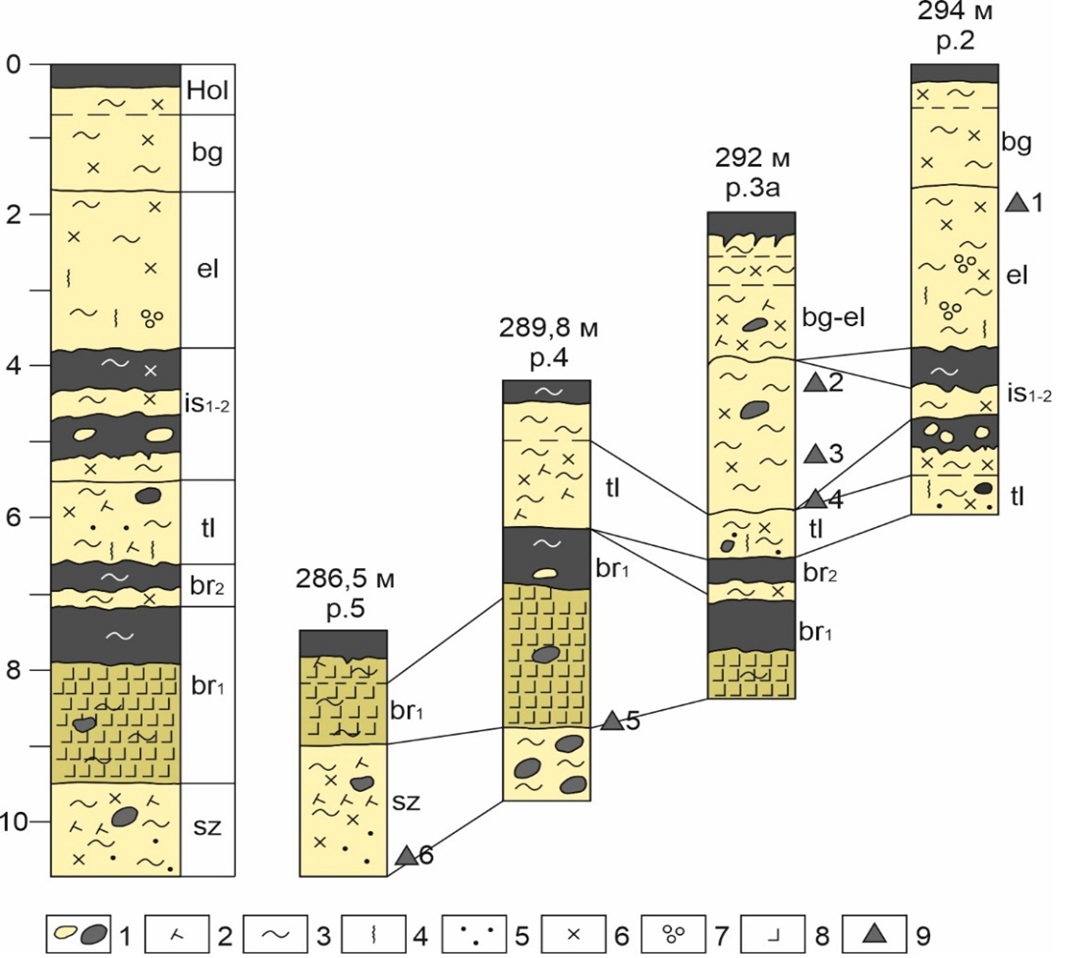

В долине р. Иртыш (Омское Прииртышье) впервые установлены две самостоятельные межледниковые речные толщи – струнинский аллювий (нижний плейстоцен) и серебрянский аллювий (начало среднего плейстоцена), имеющие отчетливые литогенетические и палеонтологические характеристики. Во время их формирования существовала достаточно хорошо развитая, слабо врезанная речная сеть на абсолютных высотах значительно выше меженного уровня современных рек. Анализ стратиграфического распространения видов пресноводных моллюсков и мелких млекопитающих в плейстоцене Сибири позволил выделить устойчивую фаунистическую ассоциацию, сочетающую виды теплолюбивого рода Corbicula, современные виды моллюсков и виды млекопитающих Allophaiomys deucalion, Mimomys reidi и установить в плейстоцене Северной Евразии корреляционный уровень в интервале 2.44-1.76 млн л.н., соответствующий первому межледниковью квартера. Среднегодовая температура в это время не опускалась ниже +16° С, зимняя ниже –8° С, реки не покрывались льдом. В раннем плейстоцене Северной Азии установлен отчетливый корреляционный уровень широкого расселения рода Corbicula в интервале 2.44-1.76 млн л.н. в континентальных аналогах верхней теплой части гелазского яруса (тиглии) в разных ее частях - тиглий Северо-Западной Европы, муккурская свит Западной Сибири, ангинская свита Прибайкалья Сравнительный анализ фаунистических и флористических данных, полученных из межледниковых отложений четвертичной системы юга Западной Сибири показывает, что ранние межледниковья среднего плейстоцена Западной Сибири были прохладнее первого межледниковья раннего плейстоцена и последнего межледниковья позднего плейстоцена, их термический режим был близок современному межледниковью – голоцену.

Рис. 13. Разрез четвертичных отложений в обрыве правого склона долины Иртыша, выше пос. Исаковка

Зыкин В.С., Зыкина В.С., Маликов Д.Г., Смолянинова Л.Г., Кузьмина О.Б. Новые данные о стратиграфия нижнего и среднего плейстоцена юга Западно-Сибирской равнины // Геология и геофизика, 2021. Т. №12. DOI: 10.15372/GiG2020167

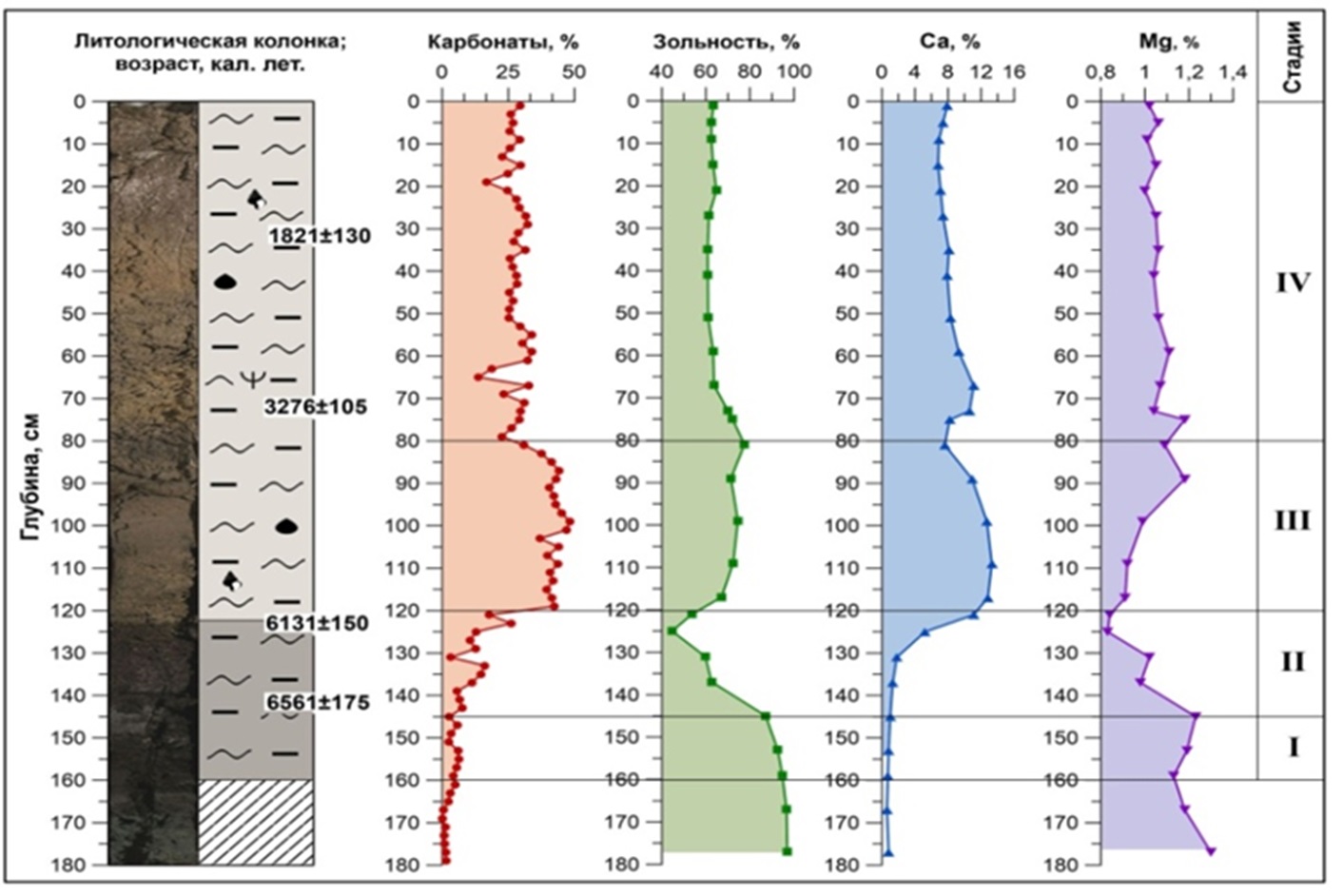

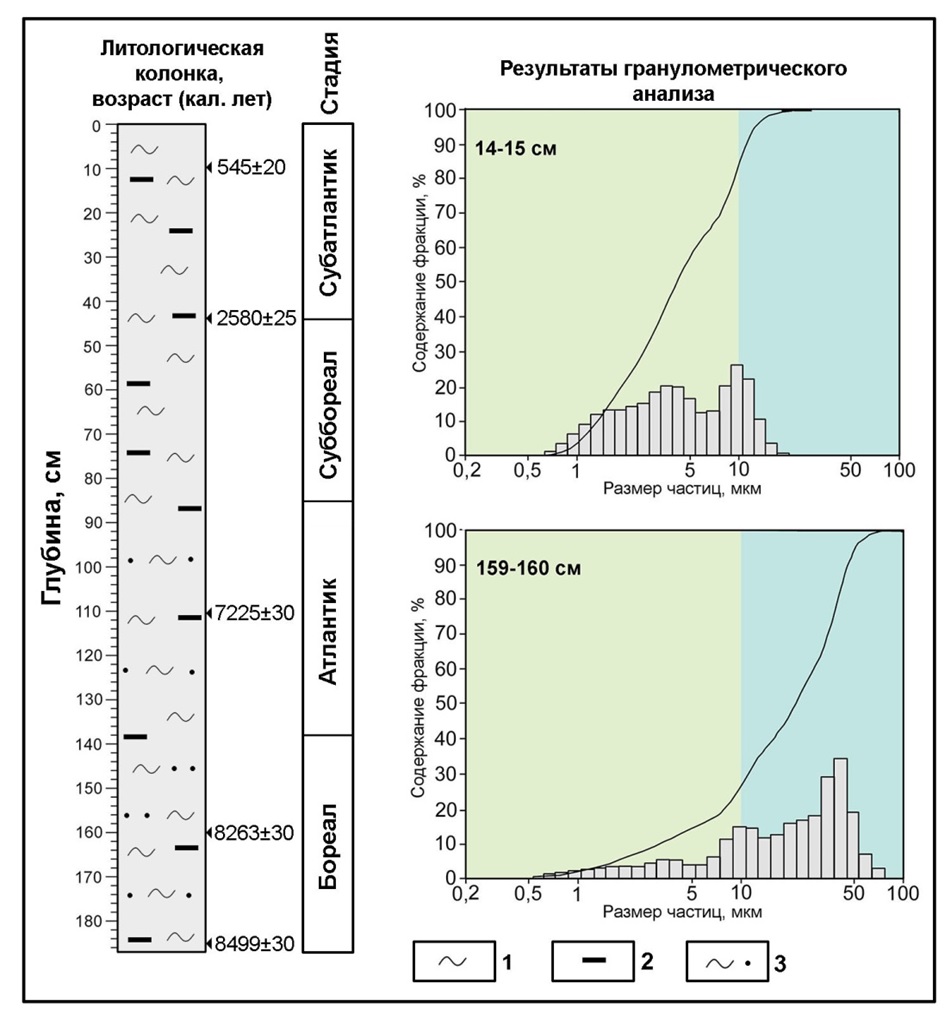

Выполнены комплексные исследования карбонатсодержащих голоценовых отложений минерального оз. Большие Тороки (Восточно-Барабинская низменность, юг Западной Сибири). Анализ минеральной составляющей донных отложений выполнен методами рентгеновской дифрактометрии (XRD), ИК-спектроскопии, лазерной гранулометрии, элементного анализа. Моделированием XRD профилей в осадках (длина керна 180 см) установлены Mg-кальциты различной магнезиальности и арагонит, определены их структурно-кристаллохимические особенности и количественные соотношения. Карбонатная запись высокого разрешения сопоставлена с распределениями в датированном разрезе ряда других индикаторов палеоклимата. Выделены 4 стадии в развитии озера, обусловленные циклами иссушения/увлажнения регионального климата и колебаниями уровня вод во второй половине голоцена (Солотчина и др., 2021).

Рис. 14. Голоценовый разрез озера Большие Тороки, возрастная модель, индикаторы палеоклимата, стадии эволюции.

Солотчина Э.П., Кузьмин М.И., Солотчин П.А., Мальцев А.Е., Леонова Г.А., Кривоногов С.К. Минералогические индикаторы изменений климата юга Западной Сибири в голоценовых осадках озера Большие Тороки // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т.496. № 1. С.22-29.

2022 год

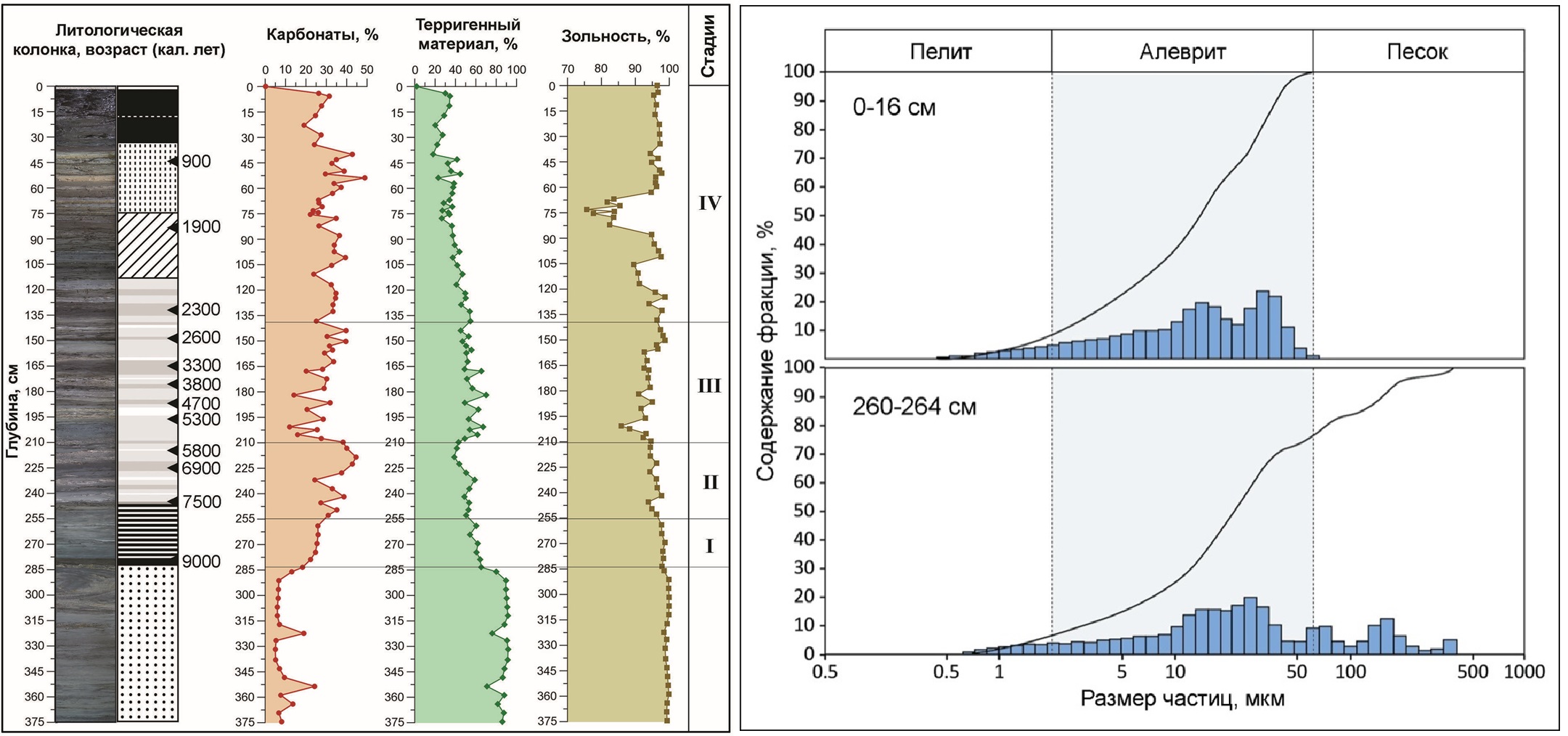

Комплексом методов, включающим литологические, минералого-кристаллохимические и геохимические исследования проведено изучение голоценовых донных отложений малого гиперсалинного озера Большой Баган, расположенного на юге Западной Сибири. Установлено, что на протяжении всего периода существования озерного бассейна в нем происходило интенсивное образование аутигенных минеральных фаз, среди которых выявлены индикаторы природно-климатических обстановок седиментации. Проведенные исследования позволили выделить 4 стадии эволюции оз. Большой Баган в голоцене, обусловленные вариациями регионального климата; границы этих стадий в целом отвечают границам климатостратиграфических подразделений шкалы Блитта-Сернандера (Солотчин и др., 2022).

Рис. 15. Голоценовый разрез озера Большой Баган, возрастная модель, индикаторы палеоклимата, стадии эволюции. Результаты гранулометрического анализа донных осадков оз. Большой Баган.

Солотчин П.А., Кузьмин М.И., Солотчина Э.П., Мальцев А.Е., Леонова Г.А., Жданова А.Н., Кривоногов С.К. Осадочная летопись озера Большой Баган (Западная Сибирь): отклик на климатические события голоцена // Доклады Российской академии наук. 2022. Т. 506. № 2. С. 202-209. DOI: 10.31857/S2686739722700037

Для ряда разрезов установлено некоторое несоответствие в возрастной модели, построенной на основании только люминесцентных датировок и педостратиграфических данных (Volvakh et al., 2022). В других же разрезах показана хорошая сходимость в полученных стратиграфических моделях (Зыкина и др., 2021; Meshcheryakova et al., 2022; Volvakh et al., 2022). Наилучшие корреляционные результаты достигаются комбинированием всех доступных методов датирования с привлечением биостратиграфических данных, а также при детальных седиментологических и палеопедологических исследованиях с привлечением климатостратиграфического метода. Это указывает на необходимость дальнейшего детального изучения лессово-почвенной последовательности верхнего плейстоцена Западной Сибири с применением всего доступного комплекса методов исследования.

Volvakh A.O., Volvakh N.E., Ovchinnikov I.Y., Smolyaninova L.G., Kurbanov R.N Loess-paleosol record of MIS 3 - MIS 2 of north-east Cis-Salair plain, south of West Siberia // Quaternary International. - 2022. - Т. 620. - С. 58-74. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.06.026

Volvakh N.E., Kurbanov R.N., Zykina V.S., Murray A.S., Stevens T., Koltringer C.A., Volvakh A.O., Malikov D.G., Taratunina N.A., Buylaert J.-P. First high-resolution luminescence dating of loess in Western Siberia. // Quaternary Geochronology. 2022. V. 73. DOI: 101377 10.1016/j.quageo.2022.101377

Meshcheryakova O.A., Volvakh N.E., Kurbanov R.N., Zykina V.S., Zykin V.S., Murray A.S., Volvakh A.O., Malikov D.G., Buylaert, J.-P. The Upper Pleistocene loess-palaeosol sequence at Solonovka on the Cis-Altai plain, West Siberia – First luminescence dating results // Quaternary Geochronology. 2022. V. 73 P. 101384, DOI: 10.1016/j.quageo.2022.101384

Для Надымского Приобья, проведена оценка дефляционного потенциала через показатель «фактор климата», являющийся наиболее важным показателем для определения потенциальной опасности развития дефляционных процессов. Показано, что наибольшая интенсивность дефляции в районе наблюдалась в 70-х и 90-х гг. XX века, тогда как в настоящее время она снизилась до минимальных значений за всё время наблюдений, характеризующих очень слабую дефляции. Это явилось одним из факторов активного зарастания территории дюнного раздува. Вероятно, это связано с климатическими изменениями в исследуемом районе в последние годы. Сравнение прогнозных моделей климата, сделанных на основе палеогеографических реконструкций климатического оптимума последнего казанцевского межледниковья (Архипов и др., 1995), с данными фактических наблюдений климата для территории Надымского Приобья показало, что за период метеонаблюдения с 1955 по 2021 гг. среднегодовая температура повышалась, в результате чего за эти годы повысилась на 4°С. Эти данные хорошо согласуются с прогнозами. При этом среднегодовая температура еще не достигла максимальных прогнозируемых значений для северных территорий, следовательно, тренд на повышение температуры сохранится. В отличие от температуры, среднегодовая сумма осадков мало изменилась за аналогичный период, общий тренд показывает лишь незначительное увлажнение, что не соответствует прогнозным моделям. Таким образом в Надымском Приобье потепление климата более выражено в повышении температуры, чем в увлажнении (Маликова, 2022).

Маликова Е.Л. Климатические факторы, формирующие современный эоловый рельеф Надымского Приобья // Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. 2022. Том 8 (74). № 4. 2022 г. С. 264–277.

2023 год

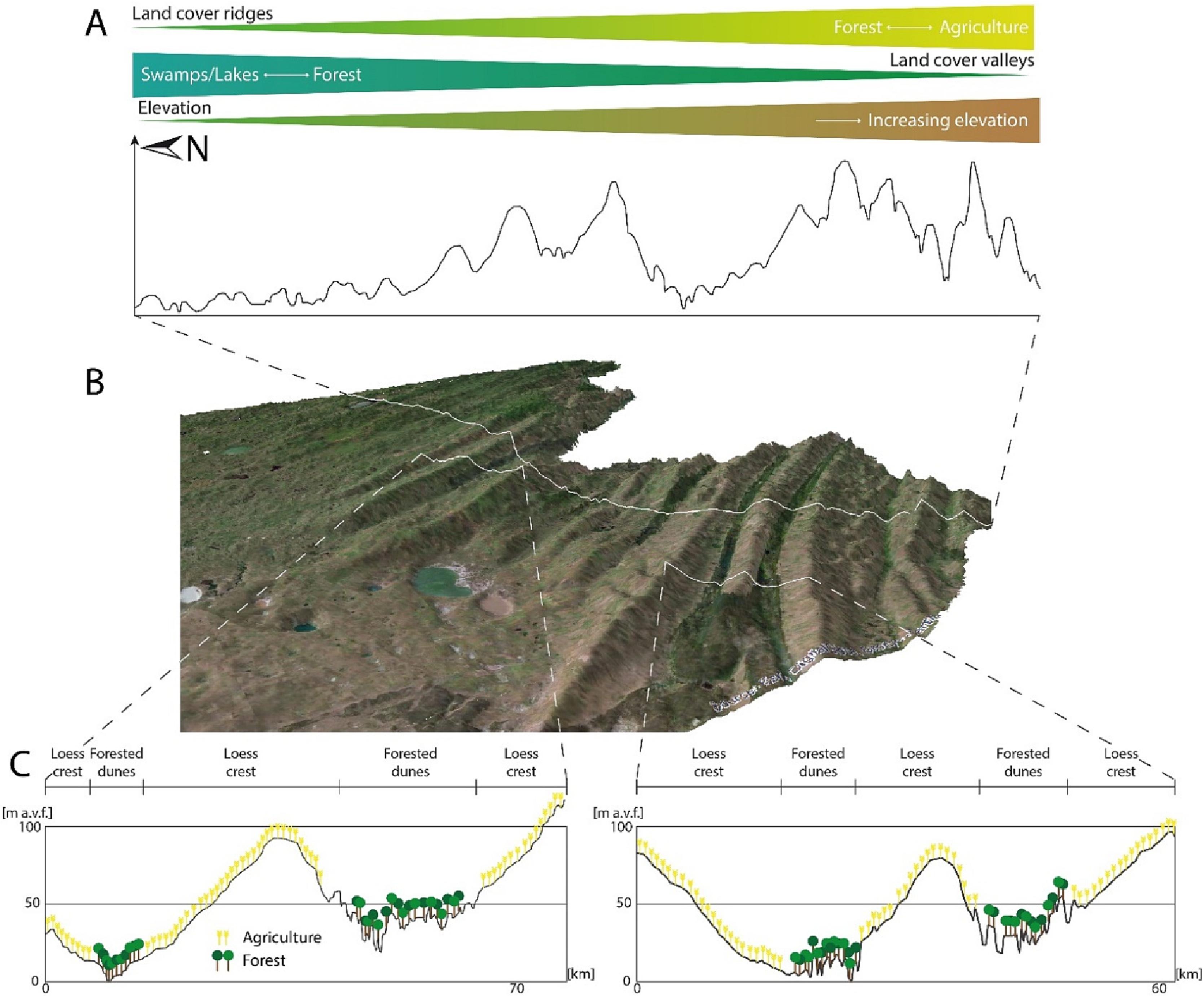

Получены существенные доказательства эолового происхождения уникального объекта Западной Сибири - Приобского плато, сложенного грядами (увалами), разделенными прямолинейными ложбинами. Они представляют крупнейшую в мире систему мегаярдангов. Длина увалов достигает 200-300 км, ширина от 15 до 70 км. Ложбины достигают ширины 20 км. Существует множество гипотез их происхождения. Свидетельствами эолового происхождения увалистого рельефа Приобского плато являются строение увалов и межувальных понижений, сложенных лессово-почвенными образованиями, их прямолинейность и обтекаемость, пологие склоны увалов без существенных следов водной эрозии и вытянутость увалов и межувальных понижений согласно господствующим ветрам как в холодные, так и в теплые эпохи плейстоцена, а также отсутствие унаследованности тектоническим структурам фундамента. Межувальные понижения являются коридорами длительного выдувания во время холодных эпох квартера. Мегаярданги формируются в аридном и гипераридном климате (Pötter et al., 2023).

Рис. 16. Геоморфологические и геоэкологические поперечные сечения исследуемой территории. A: Обобщенное поперечное сечение линейных объектов, охватывающих всю исследуемую территорию. Тенденции изменения земельного покрова и высот показаны в виде схематических треугольных диаграмм выше. B: Перспективный спутниковый снимок (источник: ESRI World Imagery), приподнятый на основе ALOS-DSM Иртышско-Обского междуречья (направление обзора В-СВ). Местоположение отображаемых поперечных сечений обозначено сплошными белыми линиями. C: Два поперечных сечения, показывающих типичные последовательности хребтов и долины в средней и южной части исследуемой территории. Обобщенный земельный покров (сельское хозяйство, лесной покров) показан схематически.

Pötter S., Lehmkuhl F., Weise J., Zykina V.S., Zykin V.S. Spatiotemporal model for the evolution of a mega-yardang system in the foreland of the Russian Altai // Aeolian Research. 2023. Vol. 61. P. 100866(1-10). DOI: 10.1016/j.aeolia.2023.100866.

Уточнена динамика популяции шерстистого мамонта Mammuthus primigenius в позднем плейстоцене Южной Сибири. Показано, что в теплые интервалы позднего плейстоцена условия на юге Сибири были неблагоприятны для постоянного обитания шерстистого мамонта. В холодные интервалы мамонты были наиболее многочисленны, а максимальной численности вид достиг в период последнего ледникового максимума (Маликов и др., 2023).

Рис. 17. Карта местонахождений (А) и распределения калиброванных возрастов (В) остатков шерстистых мамонтов Mammuthus primigenius из Минусинской котловины вдоль кривой δ18O ледяного керна NGRIP GICC05 (Rasmussen et al., 2014). Графики выражают распределение возраста в калиброванных годах при двух стандартных отклонениях (95.4%), зеленым цветом отмечены новые результаты, серым цветом – ранее опубликованные результаты (Маликов и др., 2023).

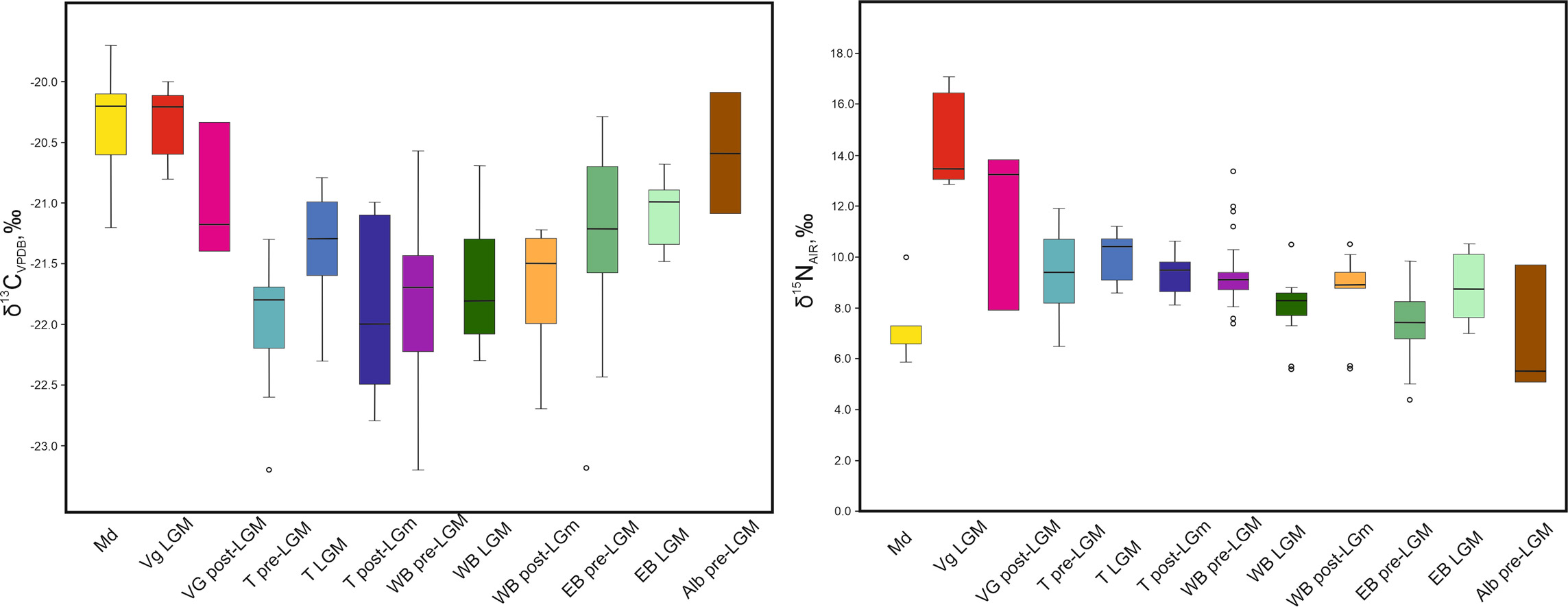

Такая закономерность в распределении остатков мамонтов вероятно была обусловлена специфическими условиями палеосреды, что прослеживается, в том числе, в изотопном сигнале для этого и других видов млекопитающих. Так, показаны значимые отличия в составе стабильных изотопов углерода (повышение значений δ13C) и азота (снижение значений δ15N) коллагена млекопитающих Минусинской котловины в LGP в отличие от животных других регионов. Вариации δ15N объяснены мозаичностью ландшафтов и высотной поясностью региона. Особенности δ13C, связаны с региональной геохимией – наличием минеральных озер и засоленных почв, на них чаще встречаются галофитные растения с С4 типом фотосинтеза (Malikov et al., 2023). Такой механизм впервые предложен для объяснения повышенных значений у ископаемых млекопитающих.

Рис. 18. Значения δ13CVPDB и δ15NAIR костного коллагена Mammuthus primigenius из Северной Азии и Восточной Берингии (Malikov et al., 2023): Md - Минусинская котловина; Vg - Волчья Грива; Т - п-ов Таймыр; WB - Западная Берингия; EB - Восточная Берингия; Alb - Альберта.

Маликов Д.Г., Святко С.В., Пыряев А.Н., Колобова К.А., Овчинников И.Ю., Маликова Е.Л. Новые данные по распространению и изотопная характеристика остатков мамонта Mammuthus primigenius (Proboscidea, Elephantidae) в позднем плейстоцене Минусинской котловины // Зоологический журнал. 2023. Т. 102. №8. С. 924-938. doi: 10.31857/S004451342308007X.

Malikov D.G., Svyatko S.V., Pyrayev A.N. Paleoecology of the mammoth fauna of Southern Siberia in Last Glacial period based on stable isotope data // Quaternary International. 2023. V. 674-675. P. 49-61. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.08.004.

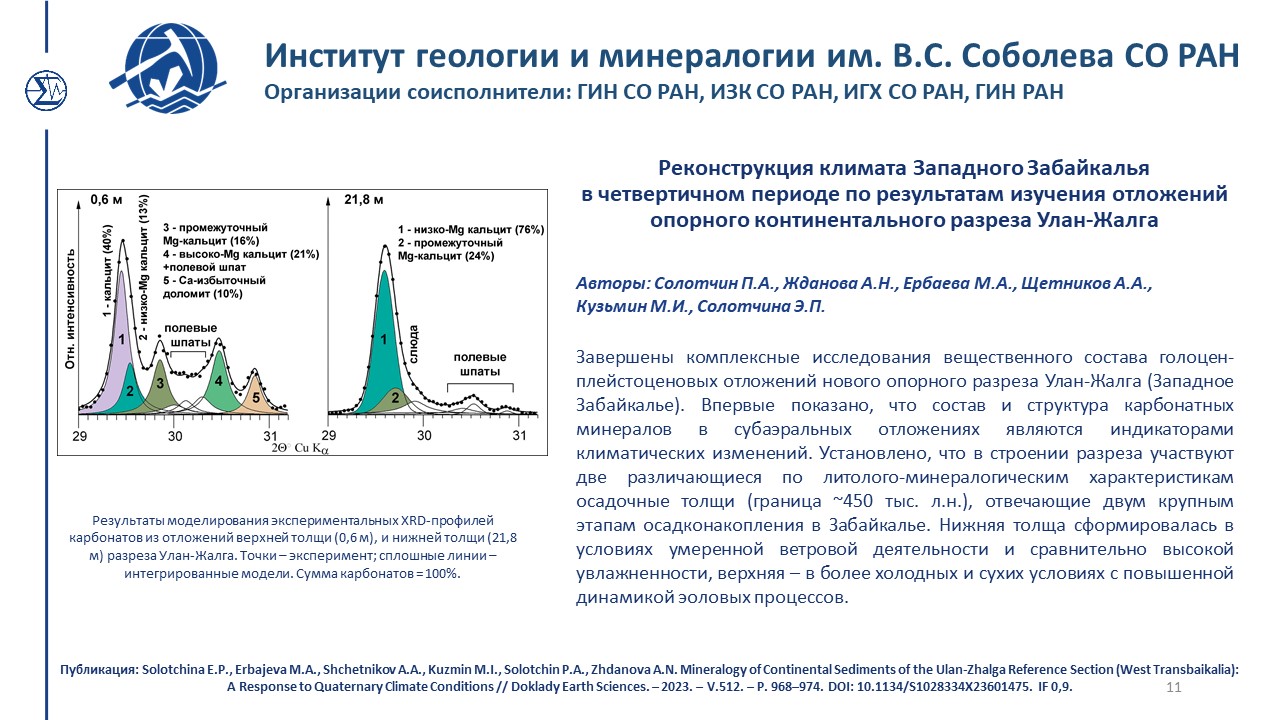

Выполнены комплексные исследования вещественного состава голоцен-плейстоценовых отложений нового опорного разреза Улан-Жалга (Западное Забайкалье). Впервые показано, что состав и структура карбонатных минералов в субаэральных отложениях являются индикаторами климатических изменений. Установлено, что в строении разреза участвуют две различающиеся по литолого-минералогическим характеристикам осадочные толщи (граница ~450 тыс. л.н.), отвечающие двум крупным этапам осадконакопления в Забайкалье. Нижняя толща сформировалась в условиях умеренной ветровой деятельности и сравнительно высокой увлажненности, верхняя – в более холодных и сухих условиях с повышенной динамикой эоловых процессов (Солотчина и др., 2023).

Рис. 19. Результаты XRD анализа образцов из верхней и нижней частей разреза Улан-Жалга.

Солотчина Э.П., Ербаева М.А., Щетников А.А., Кузьмин М.И., Солотчин П.А., Жданова А.Н. Минералогия континентальных отложений опорного разреза Улан-Жалга (Западное Забайкалье): отклик на климатические обстановки четвертичного периода // Доклады РАН. 2023. Т. 512. № 2. С. 225-232. DOI: 10.31857/S2686739723601096

2024 год

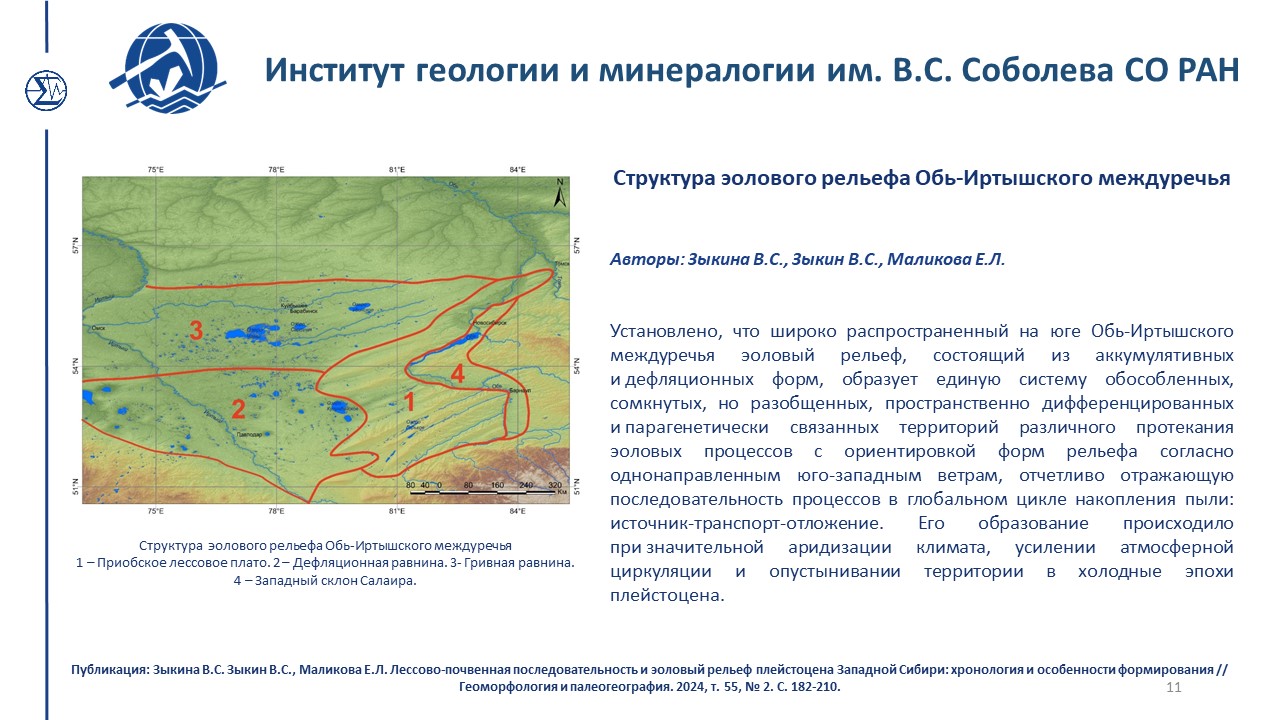

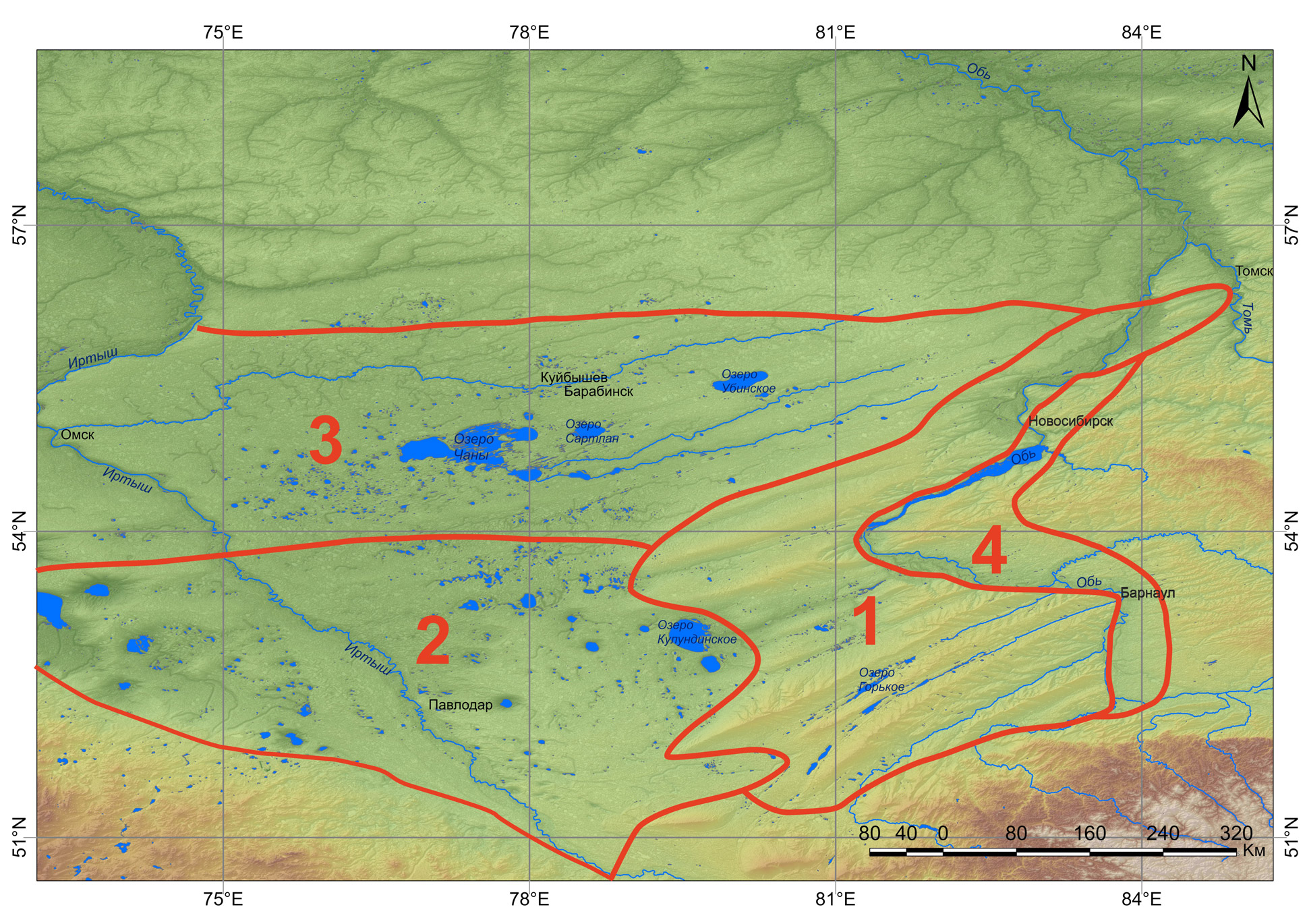

В результате картирования рельефа Обь-Иртышского междуречья установлено, что широко распространенный на его юге эоловый рельеф, состоящий из аккумулятивных и дефляционных форм, образует единую систему обособленных, сомкнутых, но разобщенных, пространственно дифференцированных и парагенетически связанных территорий различного протекания эоловых процессов с ориентировкой форм рельефа согласно однонаправленным юго-западным ветрам, отчетливо отражающую последовательность процессов в глобальном цикле накопления пыли: источник-транспорт-отложение (Зыкина и др., 2024). Его образование происходило при значительной аридизации климата, усилении атмосферной циркуляции и опустынивании территории в холодные эпохи плейстоцена. В центральной части находится обширное Приобское лессовое плато с мощной системой увалов и коридоров выдувания – (1). В западной части междуречья, в Западной Кулунде расположена дефляционная поверхность с огромным количеством замкнутых преимущественно неглубоких дефляционных котловин (панов) – (2). Севернее отчетливо выделяется территория сочетания грив и замкнутых дефляционных котловин - (3). На западных склонах Салаира залегают лессовые покровы (4).

Рис. 20. Структура эолового рельефа Обь-Иртышского междуречья

1 – Приобское лессовое плато, 2 – Дефляционная равнина, 3- Гривная равнина, 4 – Западный склон Салаира.

Зыкина В.С. Зыкин В.С., Маликова Е.Л. Лессово-почвенная последовательность и эоловый рельеф плейстоцена Западной Сибири: хронология и особенности их формирования // Геоморфология и палеогеография. 2024. Т. 55. № 2. С. 34-62. DOI: 10.31857/S2949178924020029

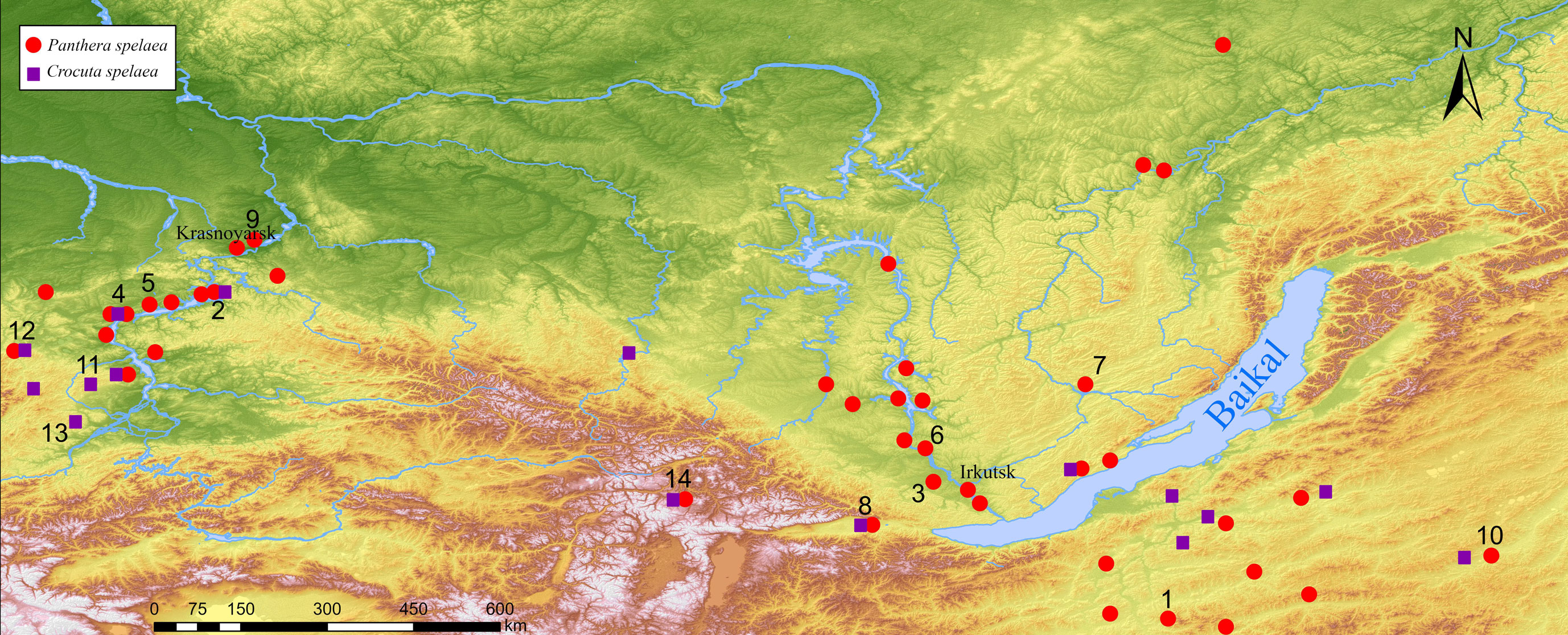

Анализ географического распространения находок пещерного льва Panthera spelaea и пещерной гиены Crocuta spelaea в Байкало-Енисейской Сибири показал, что эти виды были преимущественно приурочены к различным ландшафтам. Пещерный лев, населял равнины и речные долины, тогда как пещерная гиена обитала в предгорьях. Пещерные гиены были особенно многочисленны в начале каргинского интерстадиала (MIS 3) и сохранялись до каргинско-сартанской границы (MIS 3–MIS 2). Пещерные львы имели более широкое хронологическое распространение во второй половине позднего плейстоцена. Panthera spelaea сохранялся в регионе почти до конца плейстоцена, и вымирание вида, по-видимому, было связано с вымиранием крупнейших представителей мамонтовой фауны (Malikov et al., 2024).

Рис. 21. Географическое распространение позднеплейстоценовых Panthera spelaea и Crocuta spelaea в Байкало-Енисейской Сибири (Malikov et al., 2024).

Malikov D.G., Burova V.V., Klementiev A.M., Malikova E.L. The distribution of the cave lion Panthera spelaea and the cave hyena Crocuta spelaea in the Late Pleistocene of Baikal-Yenisei Siberia // Russian Journal of Theriology. 2024. Vol.23. No.1. P.83-94. doi: 10.15298/rusjtheriol.23.1.09

Выполнены комплексные исследования донных отложений (возраст ~8600 лет) высокогорного оз. Саган-Нур (Окинское плато, Восточный Саян). В минеральном составе осадков преобладают слоистые силикаты, кварц, плагиоклаз, присутствует рентгеноаморфная компонента (SiO2bio+ОВ). Установлено, что структурные характеристики и количественные соотношения филлосиликатов существенно меняются в ответ на изменения природной среды и климата региона. Впервые прецизионный минералого-кристаллохимический анализ слоистых силикатов позволил восстановить ландшафтно-климатические обстановки седиментации Восточного Саяна и соотнести их с климатическими стадиями голоцена (Солотчина и др., 2024).

Рис. 22. Литологическая колонка голоценовых отложений оз. Саган-Нур, возраст, климатические стадии, результаты гранулометрического анализа. Условные обозначения: 1 – преимущественно пелиты; 2 – органическое вещество; 3 – алевропелиты и глинистые алевриты.

Солотчина Э.П., Солотчин П.А., Безрукова Е.В., Жданова А.Н., Щетников А.А., Даниленко И.В., Кузьмин М.И. Минералогические индикаторы климата голоцена в осадках высокогорного озера Саган-Нур (Восточный Саян) // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2024. Т. 517. №2. C. 262-270. doi: 10.31857/S2686739724080083

Коллектив лаборатории имеет необходимое материально-техническое обеспечение, включая компьютеры и програмное обеспечение, а также:

- Палеомагнитное оборудование: измеритель магнитной восприимчивости Bartington Instruments MS2C Core Scanning Sensor; измеритель намагниченности MAGO; магнетометр Dual Speed Spinner Magnetometer JR-6A, MAG-03M; LDA-3A AF Demagnetizer, термодемагнетизатор Magnetic Measurements Thermal Demagnetiser (MMTD80).

- Оборудование для гранулометрического анализа: грохот вибрационный Analysette 3 PRO; лазерный анализатор частиц Analysette-22a.

- Рентгеновские автоматизированные порошковые дифрактометры: ДРОН-4, ДРОН-8, ARL X'TRA; ИК-спектрометры: Specord-75IR, Specord-M80.

- Микроскопы Zeiss SteREO Discovery.V20 и V8, Альтами СМ0870-Т, ПОЛАМ 213М.

Трое сотрудников лаборатории являются преподавателями ГГФ Новосибирского государственного университета: кафедры Минералогии и петрографии (http://www.nsu.ru/mip ), кафедры Исторической геологии и палеонтологии (https://nsu.ru/igip) и кафедры Общей и региональной геологии (http://www.nsu.ru/oirg).

Зыкин Владимир Сергеевич – профессор, «Палеоклиматология» (лекции), «Палеоэкология» (лекции), «Методы палеогеографических исследований» (лекции) ГГФ НГУ

Мирошниченко Леонид Валерьевич – старший преподаватель "Кристаллография" (семинары) ГГФ НГУ

Савельева Полина Юрьевна – старший преподаватель, «Основы картография» (семинары) ГГФ НГУ

Кроме того, В.С. Зыкин, А.А. Мистрюков и П.Ю. Савельева являются авторами и соавторами учебных пособий по картографии, геоморфологии и палеонтологии.

Солотчина Эмилия Павловна – эксперт РАН

Зыкина Валентина Семеновна – эксперт РНФ

2020 год

- XVIII Всероссийское совещание «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)», 20–23 октября 2020 года, г. Иркутск.

- Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe. INQUA SEQS 2020 Conference, Wrocław, Poland, 28th September 2020

2021 год

- V Российское Совещание по глинам и глинистым минералам, посвященное 100-летию со дня рождения Б.Б. Звягина, 15-19 ноября 2021 года, г. Москва.

- Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment and humans in Eurasia. INQUA SEQS 2021 Conference, Wrocław, Poland, 13th December 2021

2022 год

- I Всероссийская научная конференция «Добрецовские чтения: Наука из первых рук», 1–5 августа 2022 года, г. Новосибирск.

- Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии. XI Съезд Териологического общества при РАН, 14 — 18 марта 2022 года, г. Москва

2023 год

- XXI Всероссийская научная конференция «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса: от океана к континенту», 17 -20 октября 2023 года, г. Иркутск.

- Био- и геособытия в истории Земли. Этапность эволюции и стратиграфическая корреляция. LXIX сессия Палеонтологического общества при РАН, 3 – 7 апреля 2023 года, г. Санкт-Петербург

- XXXVII пленум Геоморфологической комиссии Российской академии наук. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 5 – 10 сентября 2023 года, г. Иркутск

2024 год

- VI Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии», 25 – 29 августа 2024 года, г. Красноярск.

- Закономерности эволюции и биостратиграфия. LXX сессия Палеонтологического общества при РАН, 1 – 5 апреля 2024 года, г. Санкт-Петербург

Лаборатория имеет возможность выполнить исследования в области:

- рентгено-структурного анализа;

- гранулометрического анализа;

- палеонтолого-стратиграфических и зооархеологических заключений.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0034; Номер Гос. учета: 122041400243-9. «Детальная стратиграфия, палеогеография и закономерности глобальных изменений климата и природной среды Сибири в четвертичном периоде для регионального прогноза », руководитель Зыкин Владимир Сергеевич

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0011. «Реконструкция хронологии геологических и климатических событий, в том числе катастрофических, в современных и древних осадочных бассейнах Северной и Центральной Азии», руководитель Летникова Елена Феликсовна

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 25-27-00262; Номер Гос. учета – 125070407931-5. «Последовательность основных геологических, биотических и климатических событий в позднем плейстоцене юга Западной Сибири и их воздействие на формирование современной природной среды», руководитель Зыкин Владимир Сергеевич

- РНФ№ 24-77-00033; Номер Гос. учета – 124082300010-9. «Лёссово-палеопочвенная формация Приобского Лёссового Плато - уникальный архив изменений природной среды прошлого. Стратиграфия, хронология, условия формирования за последние 300000 лет», руководитель Вольвах Николай Евгеньевич

- РНФ№ 21-77-00029; Номер Гос. учета – 121120700207-1. «Палеоэкология крупных млекопитающих в позднем плейстоцене Южной Сибири, на основе палеодиетологических и морфологических данных», руководитель Маликов Дмитрий Геннадьевич

2023 год

- Agatova A.R., Nepopa R.K., Moska P., Nikitenko B.L., Bronnikova M.A., Zhdanova A.N., Zazovskaya E.P., Karpukhina N.V., Kuzmina O.B., Nepop A.R., Ovchinnikov I.Yu., Petrozhitskiy A.V., Uspenskaya O.N. Recent Data of Multidisciplinary Studies of the Major Pleistocene Climatic Events: Glaciations, Formation of Ice-Dammed Lakes, and Their Catastrophic Drainage in Altai (Mountains of Southern Siberia) // Doklady Earth Sciences – 2023 – Vol. 510 – Part 2 – pp. 459–464. DOI: 10.1134/S1028334X23600305

- Golovanov S.E., Zazhigin V.S. Characterization of the West Siberian lineage of zokors (Mammalia, Rodentia, Spalacidae, Myospalacinae) and divergence in molar development // Journal of Paleontology. 2023:1-14. DOI: 10.1017/jpa.2023.61

- Malikov D.G., Golovanov S.E. Late Middle Pleistocene small mammals from south-east of Western Siberia // Russian J. Theriol – 22 (1) – 1–15. DOI: 10.15298/rusjtheriol.22.1.01

- Malikov D.G., Svyatko S.V., Pyryaev A.N. Paleoecology of the mammoth fauna of Southern Siberia during the last glacial period based on stable isotope data // Quaternary International – 2023. DOI: 10.1016/j.quaint.2023.08.004

- Ovdina E., Strakhovenko V., Malov G., Malov V., Solotchina E. New data on the mineral and geochemical composition of bottom sediments in the Tanatar Soda lakes (Kulunda plain, Russia) // Russian Journal of Earth Sciences – 2023. DOI: 10.2205/2023ES000864

- Pötter S., Lehmkuhl F., Weise J., Zykina V. S., Zykin V.S. Spatiotemporal model for the evolution of a mega-yardang system in the foreland of the Russian Altai // Aeolian Research – 2023 – Volume 61, 100866. DOI: 10.1016/j.aeolia.2023.100866

- Solotchin P.A., Solotchina E.P., Maltsev A.E., Leonova G.A., Krivonogov S.K., Zhdanova A.N., Danilenko I.V. Carbonate Sedimentation in High-Mineralized Lake Bolshoi Bagan (South of West Siberia): Dependence on Holocene Climate Changes // Russian Geology and Geophysics – 2023 –June, pp. 1–10. DOI: 10.15372/GiG2023115

- Solotchina E. P., Erbajeva M. A., Shchetnikov A. A., Kuzmin M. I., Solotchin P. A., Zhdanova A. N. Mineralogy of Continental Sediments of the Ulan-Zhalga Reference Section (West Transbaikalia): A Response to Quaternary Climate Conditions // Doklady Earth Sciences, 2023, Vol. 512, Part 2, pp. 968–97. DOI: 10.1134/S1028334X23601475

- Svetova E.N., Palyanova G.A., Borovikov A.A., Posokhov V.F., Moroz T.N. Mineralogy of Agates with Amethyst from the Tevinskoye Deposit (Northern Kamchatka, Russia) // Minerals 2023, 13, 1051. DOI: 10.3390/min13081051

- Vikent’eva, O.V.; Shilovskikh, V.V.; Shcherbakov, V.D.; Moroz, T.N.; Vikentyev, I.V.; Bortnikov, N.S. Montbrayite from the Svetlinsk Gold–Telluride Deposit (South Urals, Russia): Composition Variability and Decomposition. Minerals 2023, 13, 1225. DOI: 10.3390/min13091225

- Zamana L. V., Solotchin P. A., Sklyarov E.V. Low-Temperature Geyserite and Ephemeral Minerals of Mogoiskii Thermal Spring (Northern Transbaikalia, Baikal Rift Zone) // Doklady Earth Sciences, 2023, Vol. 511, Part 1, pp. 526–530. DOI: 10.1134/S1028334X23600615

- Zhmodik S.M., Airiyants E.V., Belyanin D.K., Damdinov B.B., Karmanov N.S., Kiseleva O.N., Kozlov A.V., Mironov A.A., Moroz T.N., Ponomarchuk V.A. Native Gold and Unique Gold–Brannerite Nuggets from the Placer of the Kamenny Stream, Ozerninsky Ore Cluster (Western Transbakalia, Russia) and Possible Sources // Minerals 2023, 13, 1149. DOI: 10.3390/min13091149

- Zotina T. A., Sukhorukov V.V., Zhyzhaev A. M., Alexandrova Yu. V., Karpov A. D., Melgunov M.S., Miroshnichenko L. V. Particulate matter from water moss of a large Siberian river: Morphometric, mineral, elemental and radionuclide composition // Journal of Environmental Radioactivity, Volume 272, February 2024, 107354. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2023.107354

- Голованов С.Е., Маликов Д.Г. Реконструкция условий среды Приобья и Прииртышья по ископаемой фауне грызунов // Экология – 2023 – № 3 – с. 220–227. DOI: 10.31857/S0367059723030046

- Карпов А.В., Гаськова О.Л., Владимиров А.Г., Анникова И.Ю., Мороз Е.Н. Геохимическая модель накопления урана в русле реки Семизбай (Северо-Казахстанская урановорудная провинция) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 1. – С.165-176. DOI: 10.18799/24131830/2023/1/3779

- Клементьев Л.М., Маликов Д.Г. Енисейский коридор миграции дзерена Procapra Guiturosa (Peryssodactyla, Mammalia) В Северную Азию // Геосферные исследования. 2023. № 3. С. 58-69. DOI: 10.17223/25421379/28/5

- Левичева Л.В., ГнибиденкоЗ.Н.,Смолянинова Л.Г., Марииов В.Л. Магнитострапп рафия верхнего мела центральной части Западной Сибири // Геосферные исследования. 2023. № 3. С. 70-85. DOI: 10.17223/25421379/28/6

- Леонова Г.А., Мальцев А.Е., Кривоногов С.К., Бобров В.А., Меленевский В.Н., Бычинский В.А., Богуш А.А., Кондратьева Л.М., Мирошниченко Л.В. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА ДУХОВОЕ НА СТАДИИ РАННЕГО ДИАГЕНЕЗА, ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ // Геология и геофизика, 2023, т. 64, № 4, с. 516–546, doi: 10.15372/GiG2022116. DOI: 10.15372/GiG2022116

- Маликов Д.Г., Вольвах А.О., Вольвах Н.Е., Савельева П.Ю., Овчинников И.Ю., Маликова Е.П. Черноусов лог - новое местонахождение млекопитающих позднего плейстоцена и голоцена в минусинской котловине (геологическое строение и условия формирования) // Региональная геология, стратиграфия, тектоника – 2023 - №1. DOI: 10.20403/2078-0575-2023-1-12-20

- Маликовa Д.Г., Святко С.В., Пыряев А.Н., Колобова К.А., Овчинников И.Ю., Маликова Е.Л. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ИЗОТОПНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТАТКОВ МАМОНТА MAMMUTHUS PRIMIGENIUS (PROBOSCIDEA, ELEPHANTIDAE) В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ЮЖНАЯ CИБИРЬ) // ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ – 2023 – том 102 - № 8 - с. 924–938. DOI: 10.31857/S004451342308007X

2024 год

- Bortnikova S.B., O.L. Gaskova, A.A. Tomilenko, A.L. Makas’, E.A. Fursenko, N.A. Pal’chik, I.V. Danilenko, N.A. Abrosimova; Composition of Gases in the Interporous Space of Technogenic Bodies. Russ. Geol. Geophys. 2024;; 65 (10): 1177–1187. doi:10.2113/RGG20244709

- Malikov D.G. Fauna and Landscapes of the Southern Minusinsk Basin (Southern Siberia) at the End of the Late Pleistocene // Doklady Biological Sciences, Volume 517, pages 82–87, (2024). DOI: 10.1134/S0012496624701059

- Malikov D.G., Burova V.V., Klementiev A.M., Malikova E.L. The distribution of the cave lion Panthera spelaea and the cave hyena Crocuta spelaea in the Late Pleistocene of Baikal-Yenisei Siberia // Russian J. Theriol. 2024. Vol.23. No.1. P.83–94. DOI: 10.15298/rusjtheriol.23.1.09

- Malikov D.G., Svyatko S.V., Pyrayev A.N., Kolobova K.A., Ovchinnikov I.Yu., Malikova E.L. New Data on the Distribution and Isotopic Characteristics of Mammoth Mammuthus primigenius (Proboscidea, Elephantidae) Remains in the Late Pleistocene in the Minusinsk Depression (South Siberia) // Biology Bulletin, 2024, Vol. 51, No. 7, pp. 2256–2269. DOI: 10.1134/S1062359024700717

- Maltsev A.E., Krivonogov S.K., Solotchina E.P., Smolentseva E.N. Lake evolution and climate change in the SouthWest Siberia // Limnology and Freshwater Biology. 2024. - № 4. - P. 421-427. DOI: 10.31951/2658-3518-2024-A-4-421

- Niedziałkowska M., Górny M., Gornia J., Popović D., Baca M., Ratajczak-Skrzatek U., Kovalchuk O., Sykut M., Suska-Malawska M., Mackiewicz P., Hofman-Kamińska E., Kowalczyk R., Czarniauski M., Pawłowska K., Makowiecki D., Tataurova L., Bondarev A., Shpansky A., Protopopov A.V., Sorokin A.D., Saarma U., Kosintsev P., Schmölcke U., Wilczyński J., Lipecki G., Nadachowski A., Boeskorov G.G., Baryshnikov G.F., Zorzin R., Vorobiova N., Moskvitina N.S., Leshchinskiy S., Malikov D., Berdnikov I.M., Balasescu A., Boroneant A., Klementiev A., Fyfe R., Woodbridge J., Stefaniak K. Impact of global environmental changes on the range contraction of Eurasian moose since the Late Pleistocene // Sci Total Environ. 2024 Nov 13;957:177235. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.177235

- Palyanova G.A., Rychagov S.N., Svetova E.N., Moroz T.N., Seryotkin Yu.V., Sandimirova E.I., Bortnikov N.S. Unusual Ore Mineralization of Siliceous Rocks in the Southern Kambalny Central Thermal Field (Kamchatka) // Doklady Earth Sciences, Volume 519, pages 1868–1876, 2024. DOI: 10.1134/S1028334X24603535

- Popov A.Yu., Vakulenko L.G., Nikitenko B.L., Palchik N.A., Melnikov K.K. Mineralogical, petrographic, and lithochemical features of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous section of the Nordvik peninsula (north of eastern Siberia) // Russian Geology and Geophysics, 2024. DOI: 10.2113/ RGG20244773. DOI: 10.2113/RGG20244773

- Sokol E.V., Nekipelova A.V., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Kokh S.N., Tikhova V.D., Filippova K.A., Danilenko I.V., Khvorov P.V. The Origin of Biogenic Horizons in the Pleistocene Strata of Denisova Cave: Mineralogical and Geochemical Markers Help to Reconstruct the Sources of Matter // Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2024; 51(1):35-46. DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.035-046

- Sokol E.V., Nekipelova A.V., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Kokh S.N., Tikhova V.D., Filippova K.A., Danilenko I.V., Khvorov P.V. The Origin of Biogenic Horizons in the Pleistocene Strata of Denisova Cave: Mineralogical and Geochemical Markers Help to Reconstruct the Sources of Matter//Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 52 (1) 2024. doi:10.17746/1563-0110.2024.52.1.035-046

- Solotchin P.A., Solotchina E.P., Bezrukova E.V., Shchetnikov A.A., Zhdanova A.N. Reconstruction of the Late Quaternary climate of Oka Plateau (East Sayan) based on sedimentary record from high-mountain freshwater lake// Limnology and Freshwater Biology 2024 (1): 426-432 DOI:10.31951/2658-3518-2024-A-1-426

- Solotchina E.P., Solotchina P.A., Bezrukova E.V., Zhdanova A.N., Shchetnikov A.A., Danilenko I.V., Kuzmin M.I. Mineralogical Indicators of the Holocene Climate in Sediments of the High-Mountain Lake Sagan-Nur (East Sayan Mountains)// Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 517, Part 2, pp. 1332–1339. DOI: 10.1134/S1028334X24602220

- Zastrozhnov D.A., Zastrozhnov A.S., Zykin V.S., Larin S.I., Pestova L.E., Zykina V S., Golovanov S.E. On the Genesis of Quaternary Deposits in the Yaloman-Katun Zone of the Altai Mountains and the Practicability of Introducing the Catafluvial Genetic Type // Stratigraphy and Geological Correlation, Volume 32, pages 778–802, 2024, DOI: 10.1134/S0869593824700205

- Zhmodik S.M., Rozanov A.Yu., Lazareva E.V., Ivanov P.O., Belyanin D.K., Karmanov N.S., Ponomarchuk V.A., Saryg-ool B.Yu., Zhegallo E.A., Samylina O.S., Moroz T.N. Signatures of the Involvement of Microorganisms in the Formation of Nodular Monazite (Kularite), Republic of Sakha (Yakutia), Russia//Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 516, Part 2, pp. 995–1003. DOI: 10.1134/S1028334X24601494