Лаборатория физического и химического моделирования геологических процессов (445)

Схема конвективных течений в мантии при наличии зон субдукции;

профиль скорости течения u в верхней и нижней мантии и профиль сверхадиабатической температуры T – Tad в нижней мантии представлены по (Dobretsov, Kirdyashkin, 1998; Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г., 2008);

dк – толщина теплового пограничного слоя у границ 670 и 2900 км.

1 – океаническая литосфера; 2 – островная дуга; 3 – тепловой пограничный слой; 4 – профили температуры и скорости; 5 – линии тока; 6 – линии тока в слое С.

Заведующий лабораторией

Доктор геолого-минералогических наук Кирдяшкин Алексей Анатольевич

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Буслов Михаил Михайлович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 17 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 2 доктора геолого-минералогических наук, 6 кандидатов наук, а также квалифицированных инженеров – исследователей и инженеров.

Контакты

Заведующий лабораторией, д.г.-м.н., Кирдяшкин Алексей Анатольевич

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., телефон +7 (383) 330-85-25,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН,

корпус минералогии к. 328.

Геодинамическое моделирование геологических процессов в мантии Земли зародилось в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (г. Новосибирск) в 1984 г. Научным руководителем этого направления с 1988 г. являлся директор Института геологии и геофизики СО АН СССР, академик Н.Л. Добрецов. Лаборатория "Физического и химического моделирования" была создана в 1986 году. В 1997 г. работы этой лаборатории были отмечены государственной премией Российской федерации в области науки и техники за цикл трудов "Глубинная геодинамика". В 2006 г. цикл работ “Термохимические плюмы и их основные параметры” отмечен медалью Российской академии наук для молодых ученых РАН в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук, в 2007 г. присуждена премия имени М.А. Лаврентьева для молодых ученых в номинации “За выдающийся вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока”. После периода объединения лабораторий, в Институте геологии и минералогии СО РАН в 2013 г. была создана Лаборатория физического и химического моделирования геологических процессов с включением в нее группы петрологического моделирования.

В настоящее время основными направлениями исследований являются: изучение источников энергии, порождающих силы, действующие в тектонически активных областях и ответственные за процессы в них, количественное определение величины этих сил и структуры конвективных движений, вызванных ими; исследование процессов тепло- и массопереноса мантийных термохимических плюмов, определение их структуры и основных параметров; исследование геологических проявлений мантийных термохимических плюмов на поверхности Земли.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАНТИИ ЗЕМЛИ: ФИЗИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАНТИЙНЫХ СВОБОДНО-КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ

Геодинамические процессы обусловлены гравитационными силами, создающимися вследствие изменения плотности. Изменения плотности происходят в основном из-за изменения температуры и фазовых переходов. Поэтому тепло- и массообмен в мантии Земли исследуется в условиях тепловой гравитационной (свободной или естественной) конвекции в верхней мантии (астеносферном слое, переходной зоне мантии - слое С), нижней мантии, в зоне субдукции (в сопряженных с ней астеносфере и слое С) Моделью для задач, связанных с нижнемантийной конвекцией является горизонтальный слой вязкой жидкости, подогреваемый снизу и охлаждаемый сверху, для астеносферного слоя и слоя "С" – горизонтальный слой вязкой жидкости, находящийся в условиях горизонтального градиента температуры (рис. 1 - 3).

Рис. 1. Фотография и схемы течения в слое жидкости, когда размер нагревателя xн = 2,2l (l – толщина слоя). а – картина течения у стеклянной охлаждаемой поверхности в слое этилового спирта при охлаждении сверху и нагреве снизу (снимок сверху) для l = 5 мм, x0 = 30 мм, количество тепла от нагревателя Q = 31 Вт/м, числа Рэлея RaQ = 1,9 · 106 и Ra0 = 1,2 · 105. Поскольку слой жидкости прозрачен по толщине, на снимке видны контуры плоского нагревателя. Картина течения визуализировалась алюминиевыми частицами размером 10 – 15 мкм. Видны темные параллельные линии – это нисходящие течения валиков. Направление течения в валиках перпендикулярно к направлению течения в крупномасштабных ячейках. Слева от снимка – схема течения в разрезе по А-А. Крестиками показан уходящий поток, точками – набегающий поток; б – схема течения в вертикальном сечении слоя этанола. Показаны две крупномасштабные конвективные ячейки, профили скорости u и температуры T.

Рис. 2. Картина течения в слое глицерина в окрестности x = 0 в вертикальном сечении (z = const): l = 10 мм, xн = 1.1 l, Q = 125 Вт/м.

Рис. 3. Свободно-конвективные течения в астеносфере и трансформные разломы, образующиеся под влиянием астеносферных течений. Показаны: схема астеносферных свободно-конвективных потоков, построенная на основе лабораторного моделирования, и воздействие астеносферных свободно-конвективных валиковых течений на формирование трансформных разломов. Косой штриховкой обозначены фрагменты океанической литосферы. Оси астеносферных конвективных валиковых течений направлены вдоль крупномасштабного ячеистого течения. Tв – профиль температуры в астеносферных конвективных валиках; u – горизонтальная скорость течения в астеносферной конвективной ячейке (компонента скорости течения по оси x); w – горизонтальная компонента скорости течения в астеносферных конвективных валиках (компонента скорости течения по оси z); dT – толщина теплового пограничного слоя на подошве литосферы; Yтр - глубина желоба трансформного разлома.

В зоне субдукции наблюдается комплексное проявление свободно-конвективного теплообмена и плюмового магматизма. Экспериментальное моделирование показало, что зона субдукции создается в области встречных течений, имеющих противоположно направленные горизонтальные градиенты температуры (и плотности). В зоне нисходящего субдукционного потока горизонтальный градиент плотности равен "0" (рис. 4). В условиях свободной конвекции в астеносфере и слое С слева и справа от субдуцирующей плиты возникают горизонтально направленные силы, обусловленные горизонтальными градиентами температуры. Угол наклона субдуцирующей плиты определяется векторной суммой горизонтально направленных сил и гравитационной силы.

Рис. 4. Нисходящее течение в “океаническом крыле зоны субдукции” вдали от “континентальной окраины” для положения торцевого нагревателя 2 у подошвы слоя. Отношение количеств тепла, переданных слою нагревателями 1 и 2, находящимися в противоположных торцах у подошвы слоя, Q2/Q1 = 0.69. Время экспозиции снимка 3.2 с, Δx1/x0 = 0.55, где Δx1 – расстояние от восходящего потока над нагревателем 1 (“зоной СОХ”) до “зоны субдукции”, x0 – длина слоя жидкости. Рабочая жидкость – трансформаторное масло.

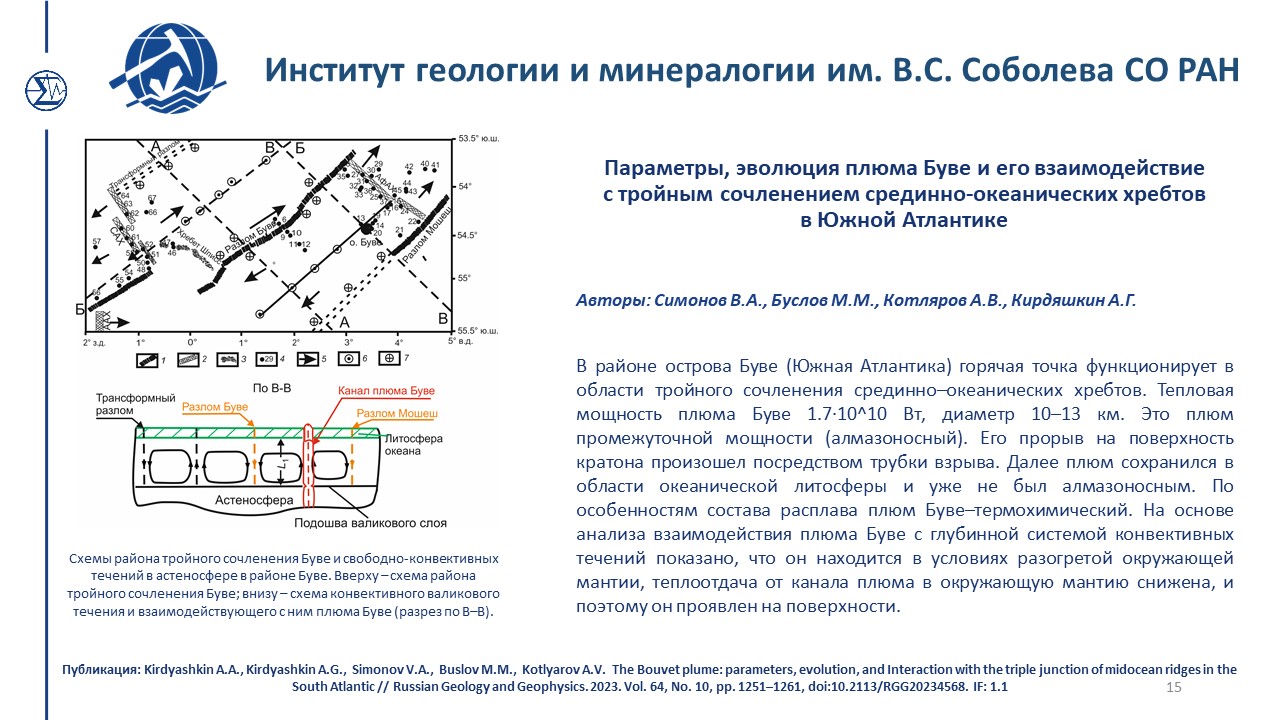

Совместно с Лабораторией геодинамики и магматизма (№ 212) развиваются исследования глубинных геодинамических систем в океанических областях, их связи с морфоструктурами океанического дна, исследования особенностей магматических систем на основе петролого-геохимических данных, определение особенностей строения мантии в океанических областях. Так, на основе данных лабораторного моделирования представлены тепловая и гидродинамическая структура мантийного плюма Буве и возможная эволюция плюма Буве на основе рассмотрения его геодинамического режима. На основе данных лабораторного и теоретического моделирования показано влияние геодинамической системы астеносферных конвективных течений на строение океанического дна в районе тройного сочленения Буве, а также показано влияние плюма Буве на астеносферное валиковое течение в этом районе (рис. 5).

Рис. 5. Связь морфоструктур океанического дна с глубинными геодинамическими системами в районе тройного сочленения Буве. а – схема, показывающая связь морфоструктур океанического дна с системой астеносферных свободно-конвективных течений в районе тройного сочленения Буве; б – схема астеносферного свободно-конвективного валикового течения и канала плюма о. Буве в разрезе по I-I. 1 – срединно-океанические хребты (СОХ); 2 – хребет Шписс; 3 – трансформные разломы; 4 – направления свободно-конвективных ячеистых течений в астеносфере, обусловливающих раздвижение плит от зон СОХ, 5 – подъемные потоки свободно-конвективных валиковых течений у кровли астеносферы, 6 – опускные потоки валиковых течений, 7 – станции драгирования. lл - толщина океанической литосферы, lв - высота астеносферных валиков.

Геохимические и термобарогеохимические исследования свидетельствуют об определяющей роли флюидных компонентов в магматических системах горячей точки Буве. С учетом результатов сейсмотомографии выделены особенности строения мантии в районе тройного сочленения. Эти особенности подтверждают связь трансформных разломов Атлантики с нисходящими течениями астеносферных валиков («холодными» аномалиями в верхней мантии), показанную в геодинамическом моделировании (рис. 6).

Рис. 6. Результаты инверсии реальных данных для южного сегмента Срединно-Атлантического хребта между 50° и 70° ю.ш (Kirdyashkin et al., 2025). а – распределение аномалий Р-волн на глубинах 100, 200, 300 и 400 км; б – аномалии скоростей Р-волн на вертикальном сечении через область тройного сочленения СОХ и горячую точку о. Буве. На рис. 6, а на горизонтальном сечении на глубине 100 км пунктирной рамкой выделен район тройного сочленения Буве. Линия разреза указана на рис. 6, а красным цветом. Черные точки – эпицентры землетрясений; звезда – местоположение о. Буве; Б – трансформный разлом Буве; K – трансформный разлом Конрада; ЮЗИХ – окончание Юго-Западного Индийского хребта. Оси основных морфоструктур тройного сочленения Буве показаны линиями зеленого цвета.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАНТИИ ЗЕМЛИ: ФИЗИЧЕСКОЕ (ЛАБОРАТОРНОЕ) И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАНТИЙНЫХ ПЛЮМОВ

Относительно стабильным механизмом является свободно-конвективный перенос тепла и массы, периоды его пульсаций, согласно результатам моделирования, составляют 360-500 млн. лет. Но свободно-конвективный теплообмен не обеспечивает всего переноса тепла, генерируемого в ядре Земли. Поэтому включается более мобильный механизм тепло- и массообмена – плюмы, создающие горячие точки. Время выхода плюмов на поверхность составляет несколько миллионов лет. Теплообмен в плюме происходит в условиях свободной конвекции при наличии фазовых переходов – плавления и кристаллизации. Анализ интенсивности теплообмена во внешнем жидком ядре показал, что сверхадиабатический перепад температуры между подошвой и кровлей внешнего ядра составляет 0.2-0.3 оС, и на границе ядро-мантия невозможно создать локальные перепады температуры, необходимые для формирования плюмов в виде термиков. Нами обоснована модель зарождения термохимического плюма на ядро-мантийной границе не за счет локального повышения температуры, а за счёт локального понижения температуры плавления при наличии теплового потока из внешнего ядра в локализованной области поступления химической добавки, понижающей температуру плавления в нижней мантии. Наши исследования показали, что достаточно понижения температуры плавления вещества нижней мантии на 10-15 оС, чтобы возникли такие мантийные плюмы, как Гавайский и Исландский. Мантийный термохимический плюм представляет собой канал расплава, поднимающийся от границы ядро-мантия к поверхности. Термохимические плюмы являются регуляторами теплового режима Земли: при повышении температуры ядра активизируется плюмовый теплообмен, вследствие чего понижается температура ядра, при её понижении до определенного уровня плюмовый теплообмен затухает, что фиксируется на дневной поверхности понижением интенсивности плюмового магматизма.

В зависимости от тепловой мощности, плюмы, зарождающиеся на ядро-мантийной границе, под континентом проявляются следующим образом (рис. 7) : плюмы малой мощности, не поднявшиеся до поверхности, ответственны за образование поднятий: под воздействием семейств плюмов, не достигших поверхности, образуются крупные поднятия (горные хребты и плато). Плюмы, прорвавшиеся на поверхность (плюмы промежуточной мощности) – алмазоносные, так как при прорыве на поверхность выносят магматический расплав с глубины большей, чем 150 км, на которой устойчив алмаз. Плюмы ещё большей тепловой мощности образуют грибообразную голову расплава и могут быть ответственными за образование крупных интрузивных тел в земной коре, в том числе, батолитов. Плюмы большой мощности ответственны за образование крупных магматических провинций.

Рис. 7. Диаграмма геодинамических режимов плюмов. Ka = N/N1 – относительная тепловая мощность плюма, N – тепловая мощность, передающаяся от подошвы плюма в его канал; N1 = 1.4 · 1010 Вт – тепловая мощность, передающаяся от канала плюма во вмещающую мантию в условиях стационарной теплопроводности.

Выполнено лабораторное моделирование тепловой и гидродинамической структуры плюмов (рис. 8), оценены их параметры и произведено их сопоставление с геологическими проявлениями их на поверхности.

Рис. 8. Фотография канала плюма, полученного при плавлении в массиве эйкозана над локальным источником тепла. Параметры нагревателя: N = 20 Вт, ds = 20 мм, высота Hs = 30 мм, температура Ts = 54.4 °C, температура стенки Тw = 30 °С. Стрелками отмечены области сужения канала плюма.

В лаборатории методом моделирования проводятся исследования влияния сил, возникающих в зоне субдукции, на геодинамическую структуру в субдукционной зоне и условия зарождения термохимических плюмов на границе верхняя – нижняя мантия. Исследования, проводимые в лаборатории, представлены в количественном виде и выводы из этих результатов отвечают физическим законам сохранения, на которых основывается механика сплошной среды. В лабораторном моделировании плюмов, выплавляющихся в наклонном слое над локальным источником тепла, для различных тепловых мощностей на подошве плюма и различных углов наклона слоя относительно вектора силы тяжести представляется эволюция структуры канала плюма и исследуются режимы выхода плюма на поверхность (рис. 9).

Рис. 9. Структура канала плюма, создающегося при плавлении в плоском слое над локальным источником тепла при различных тепловых мощностях источника N и углах наклона слоя относительно вертикали a. (а) - фотография канала плюма над локальным источником тепла в плоском слое парафина (N = 5.5 Вт, a = 2°, длина канала плюма Н = 255 мм), плюм не вышел на поверхность массива, границы ячеек канала плюма 1 - 3 отмечены на фотографии и обозначают места сужения канала; (б) - фотография канала плюма длиной Н = 305 мм (относительной длиной 26.5) при N = 8.9 Вт, a = 23° и относительной тепловой мощности Ка = 1.53, плюм вышел на поверхность и первая (верхняя) ячейка канала плюма представляет собой грибообразную голову плюма.

На основе экспериментального моделирования и теоретического анализа, а также геологических и геофизических данных представлена предварительная модель термохимического плюма в зоне субдукции (рис. 10). Канал плавления (термохимический плюм) зарождается на границе верхней и нижней мантии при наличии в коровом слое субдуцирующей океанической литосферной плиты химической добавки, понижающей температуру плавления вещества корового слоя. В области субдуцирующей плиты термохимический плюм представляет собой наклонный канал расплава, формирующийся в ее наклонном коровом слое. В области, где встречно направленные скорости плавления и субдукции равны по величине, образуется первичный магматический очаг, от которого зарождается вертикальный канал термохимического плюма высотой xверт.

Рис. 10. Схема свободно-конвективных течений в зоне субдукции и образования термохимического плюма у границы 670 км. Схема построена с использованием данных лабораторного и теоретического моделирования свободно-конвективных течений в субдукционной зоне (Kirdyashkin A.A., Kirdyashkin A.G., 2013; Kirdyashkin A.A., Kirdyashkin A.G., 2014). Показаны свободно-конвективные течения в астеносфере и слое С в океаническом и континентальном крыльях субдукционной зоны. Лабораторное моделирование показывает, что на границе 670 км происходит растекание нисходящего свободно-конвективного субдукционного потока от области минимального значения температуры c координатой ymin, и в континентальное крыло зоны субдукции движется поток толщиной ymin. Вблизи подошвы слоя C в условиях неустойчивой стратификации образуются валиковые течения, оси которых совпадают с направлением крупномасштабных свободно-конвективных течений в слое C. Термохимические плюмы формируются на границе 670 км вследствие плавления корового слоя толщиной dк в области восходящих потоков конвективных валиков (вид по стрелке Е). Плавление начинается на расстоянии X от места, где слой толщиной ymin начинает контактировать с границей 670 км. Плюм, образующийся вследствие плавления горизонтально расположенного корового слоя, представляет собой горизонтальный канал расплава, а в области субдуцирующей плиты – наклонный канал расплава, формирующийся в ее наклонном коровом слое. В области, где встречно направленные скорости плавления и субдукции равны по величине, образуется первичный магматический очаг, от которого зарождается вертикальный канал термохимического плюма. Величина dс = ymin - dк, xверт – высота вертикального канала термохимического плюма, выплавляющегося в континенте от первичного магматического очага, lв – ширина конвективного валика.

На основе экспериментального моделирования (см. рис. 9) проводится исследование структуры свободно-конвективных течений в канале плюма, выплавляемого в наклонном коровом слое субдуцирующей плиты. Проводятся исследования, состоящие в определении глубины расположения первичного магматического очага, от которого вертикальный термохимический плюм зарождается и поднимается к поверхности континента, где образуется вулкан. Первичный магматический очаг образуется в области, где скорости субдукции и плавления корового слоя равны по величине и противоположно направлены (рис. 10). На основе теоретического моделирования, геологических и геофизических данных о глубине зарождения первичного очага устанавливаются тепловые и гидродинамические условия существования термохимического плюма, зарождающегося от первичного очага и ответственного за образование вулкана на поверхности.

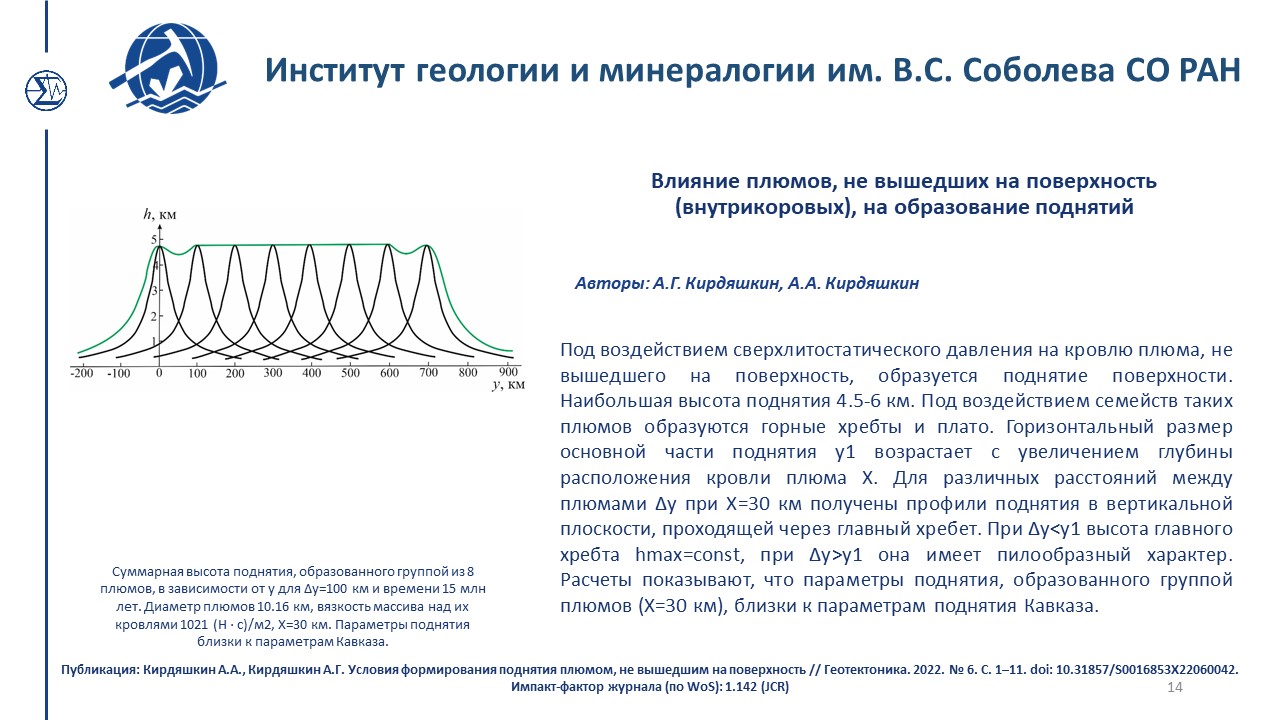

В лаборатории построена модель тепловой и гидродинамической структуры канала плюма малой тепловой мощности, не вышедшего на поверхность и предложена модель образования поднятия поверхности под воздействием плюма малой мощности. Течение в высоковязком массиве над кровлей плюма рассматривается в модели вязкой ньютоновской жидкости. Полученные соотношения дают возможность нахождения зависимости высоты поднятия поверхности от горизонтальной координаты для различных моментов времени. Для групп плюмов для различных расстояний между осями каналов плюмов могут быть получены профили поднятия в вертикальной плоскости, проходящей через главный хребет и в вертикальной плоскости, нормальной к главному хребту. Профили поднятия в вертикальной плоскости, нормальной к главному хребту, указывают на существование хребтов, оси которых нормальны к главному хребту. Такие хребты образуются в процессе формирования поднятия, их число равно числу термохимических плюмов, ответственных за образование поднятия. Расчеты показали, что параметры поднятия, образованного группой плюмов с кровлями, расположенными на глубине 30 км, близки к параметрам поднятия Кавказа.

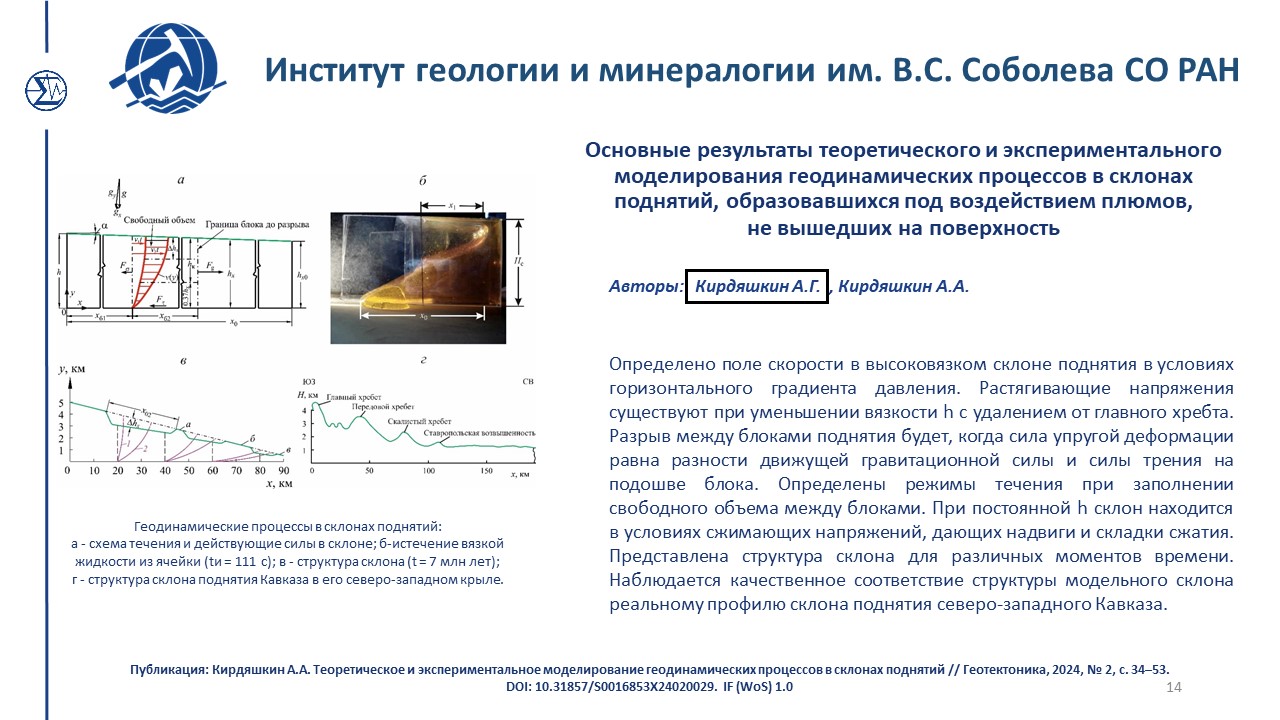

В лаборатории проводятся исследования природы сил, вызывающих движение, и условий изменения структуры склона поднятия, созданного в результате воздействия плюма малой тепловой мощности. Проводится теоретическое и экспериментальное моделирование движений на склонах поднятия, вызывающих образование хребтов, оси которых параллельны оси главного хребта. Содержание исследований заключается в определении: поля скорости движения высоковязкого склона поднятия в условиях горизонтального градиента давления; закономерностей распределения вязкости на подошве склона поднятия при удалении от главного хребта поднятия, при котором наблюдается растяжение и сжатие в склоне поднятия; условий образования блоковой системы в склоне поднятия; процессов заполнения свободного объема между блоками (рис. 11); изменения свободной поверхности поднятия во времени, приводящего к образованию структур по типу хребтов и депрессий на склоне поднятия.

Рис. 11. Истечение вязкой жидкости из прямоугольной ячейки. Фотографии течения представлены для различных моментов времени t. В момент времени t = 0 свободная поверхность жидкости была приведена в вертикальное положение. (a) – t = 26 c; (б) – t = 94 c; (в) – t = 111 c. Вязкая жидкость – мёд, декристаллизованный при 100 °C, с вязкостью h = 4.58 ´ 103 (Н · с)/м2. Высота ячейки Hc = 70 мм, длина ячейки xc = 80 мм.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В петрологическом разделе представлены выполняемые сотрудниками лаборатории экспериментальные исследования при высоких давлениях. На их основе строится физико-химически корректная модель для петрологических исследований и интерпретаций. В качестве базового объекта для этой модели предлагается фазовая диаграмма системы CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS) (рис. 12), полученная путём согласования экспериментальных данных методом топологического анализа. На основе этой модели производится анализ условия происхождения главных типов глубинных пород, рассматриваются генетические вопросы классификации глубинных парагенезисов, строится схема фаций глубинных пород и решаются главные процессы, связанные с глубинным магматизмом.

Анализ известных экспериментальных данных показывает, что в интервале давлений до 40 кбар проявляется максимальная изменчивость в устойчивости минералов, парагенезисов и магматических расплавов. Именно минералы, парагенезисы и магмы, образовавшиеся в этом интервале давлений, представлены на поверхности Земли и доступны для наблюдения. Область давлений свыше 40 кбар не имеет столь значительных изменений в фазовом составе и ассоциациях фаз. В этой области практически не образуются новые алюмосиликатные фазы и соответственно их ассоциации, заметные изменения происходят только в устойчивости твёрдых растворов фаз.

Рис. 12. Тренды эвтектической кристаллизации, установленные на основе экспериментальных исследований в системе CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (тренды эвтектик выделены пунктиром).

Устойчивость алюмосиликатных фаз при давлениях ниже 90-120 кбар определяется возможностью нахождения катионов алюминия в четверной координации и его переходом в шестерную при повышении давления.

При давлении 90-120 кбар и выше происходит коренная смена всего набора фаз и характера плавления (рис. 12, 13), что связано с переходом катионов кремния в шестерную координацию и образованием соответствующих фаз. Эти фазы практически не представлены в парагенезисах, наблюдаемых на поверхности Земли.

Рис. 13. Фазовые взаимоотношения в системе CaO-MgO-Al2O3-SiO2 при давлениях до 300 кбар и температуре 1200 ОС.

В то же время, четыре компонента, образующие систему CaO-MgO-Al2O3-SiO2, составляют 80-90 масс. % от состава глубинных горных пород, что позволяет, считать эту систему достаточно полной моделью для рассмотрения и интерпретации главных вопросов устойчивости глубинных парагенезисов и процессов магмообразования.

Для системы CaO-MgO-Al2O3-SiO2 накоплен большой объем высококачественного экспериментального материала в виде отдельных сечений, полей устойчивости отдельных фаз, определены основные особенности твёрдых растворов фаз этой системы и исследованы основные особенности плавления. В частности, сотрудниками лаборатории на основе собственных экспериментальных исследований разработаны геотермобарометры для гранатовых перидотитов и эклогитов, установлены эвтектические тренды контролирующие особенности плавления для гранатовых перидотитов (эклогитовый барьер) и эвтектический тренд, позволяющий интерпретировать особенности образования пород щелочноземельной серии. Предложена система полиномов, которая может служить основой для геотермобарометра для ассоциации Cpx+Opx+Gr±Ol на основе процентного соотношения миналов в минерале клинопироксене в диапазоне давлений 1.4–3 ГПа и температур 1100–1600 °C. Графически построена зависимость состава клинопироксена от температуры и давления по миналам – Mg2Si2O6 и CaAl2SiO6.

Эксперименты в ограниченных областях фазовых диаграмм позволяют выявить поля новых фаз, ограничения смесимости твердых растворов и компонентов, и, учитывая полученные результаты строить диаграммы с выверенной топологией. Например, недавние эксперименты показали, что валовый химический состав в случае рассмотрения сечения Di-CaEs «сухой» системы CMAS при давлениях от 1 атм до 3.0 ГПа и в интервале температур 960–1550±10 °C является наиболее важной переменной, в то время как температура и давление мало влияют на содержание CaEs в Cpx. Также было показано присутствие двух независимых устойчивых пироксеновых фаз, вопреки предполагаемой смесимости крайних членов рассматриваемого сечения.

Особенность изучения геологических процессов состоит в том, что информация об их проявлениях представляется как результат законченного в данное время процесса, то есть как конечные граничные условия. Для понимания прошедшего процесса нужно решать обратную задачу, зная лишь конечные граничные условия. Обратные задачи имеют бесконечное число решений. Решение геологических задач возможно с помощью прямых (корректных) задач, но уже с помощью моделей рассматриваемого процесса. В этом случае требуется выбрать (найти) такую модель, решение задачи для которой при начальных и граничных условиях, возможных для рассматриваемого процесса, даёт конечный результат, соответствующий геологическим данным. Поэтому решение геодинамических и петрологических задач проводится в лаборатории методами экспериментального и теоретического моделирования.

Экспериментальное моделирование мантийных свободно-конвективных течений осуществляется с использованием разработанных в лаборатории оригинальных экспериментальных установок, в конструкции которых реализуется горизонтальный слой вязкой жидкости, или равномерно нагреваемый снизу и охлаждаемый сверху (моделирование нижнемантийных конвективных течений), или слой, в котором условиями нагрева создается горизонтальный градиент температуры (моделирование конвективных течений в астеносфере в областях срединно-океанических хребтов и зон субдукции). Лабораторное моделирование мантийных плюмов осуществляется с использованием оригинальных экспериментальных установок, в которых реализуется выплавление канала плюма в твердом массиве над локальным источником тепла. Эксперименты проводятся на различных типах таких установок: установке с передней прозрачной стенкой, с осесимметричными граничными условиями, в наклонном плоском слое при различных углах его наклона относительно вектора силы тяжести. Лабораторное моделирование вихревых течений на границе ядро-мантия, определяющих процесс образования очагов плавления мантийного вещества, представляющих собой области формирования каналов термохимических плюмов, проводится с использованием вращающейся цилиндрической емкости при наличии плоского локального нагревателя на её подошве. Теоретическое моделирование основывается на законах свободно-конвективного тепло- и массопереноса. В основу лабораторного и теоретического моделирования положены геолого-геофизические данные о о структуре и свойствах мантии, строении и динамике зон спрединга и субдукции, проявлениях мантийных плюмов на поверхности.

Исследование петрологических задач проводится на основе изучения фазовых диаграмм системы CaO-MgO-Al2O3-SiO2, где наблюдаются все фазы, соответствующие минералам глубинных пород верхней мантии. Благодаря петрологическому эксперименту, можно моделировать геологические процессы, происходящие в земной коре и верхней мантии, и интерпретировать генезис горных пород с физико-химической точки зрения. Эксперименты при высоком давлении проводятся на аппарате высокого давления типа "поршень-цилиндр". Устройство уникально своей простой конструкцией, высокой скоростью закалки, низкими затратами на обслуживание, понятным алгоритмом работы и возможностью контролировать изменения условий в ходе эксперимента. При определении состава фаз используется рентгеновский метод по параметрам элементарной ячейки. По мере проведения экспериментов в лаборатории было показано, что использование карбидной ступки для механического измельчения образцов силиката предпочтительнее агата, поскольку позволяет избежать повышения содержания кремния в получаемых продуктах. А использование хлорида натрия в качестве материала, передающего давление, исключает проникновение летучих компонентов (H₂O и H₂) в рабочую ячейку, что может снизить температуру плавления системы. Указанные особенности методики крайне важны для получения надежных и воспроизводимых результатов экспериментов.

2020 год

- На основе лабораторного и теоретического моделирования представлена структура свободно-конвективных течений в астеносферном слое и слое С. Распределение температуры по толщине континента определено для условий теплопроводности. Профили температуры по толщине астеносферного слоя и слоя С построены на основе экспериментальных закономерностей свободно-конвективного теплообмена в горизонтальном слое. Лабораторное моделирование показало, что в наклонном твердом слое над локальным источником тепла, моделирующем наклонный коровый слой субдуцирующей плиты, образуется канал плюма с ячеистой структурой. После выхода модельного плюма на поверхность образуется верхняя (первая) ячейка, структура которой указывает на начало образования грибообразной головы плюма. При наличии газовой подушки вблизи кровли плюма образуется узкий канал прорыва. Модель прорыва плюма при этих условиях позволяет объяснить периодичность вулканизма в зоне субдукции.

- Экспериментальные исследования в сечении Di-En-Pyr-CaTs (диопсид-энстатит-пироп-кальциевая молекула Чермака) выявили существенное изменение содержания En и СаTs от температуры T и давления P. Получен полином, аппроксимирующий эту зависимость от T и P. Для сечения Di-CaEs (CaEs - кальциевая молекула Эскола) содержание CaTs и CaEs положительно коррелирует с количеством алюминия.

2021 год

- В результате решения задачи о теплообмене в субдукционной зоне получены профили температуры в субдуцирующей плите и континентальном крыле зоны субдукции. Показано, что тепловой поток вследствие трения на границе плиты и континентального крыла значительно влияет на теплообмен и формирование температурного поля в зоне субдукции. Распределение температуры в нижней мантии найдено на основе экспериментальных и теоретических закономерностей теплообмена в горизонтальном слое, подогреваемом снизу и охлаждаемом сверху, при числах Рэлея Ra= 106 - 107, характерных для турбулентной свободной конвекции. Температура на кровле нижней мантии составляет 1940 – 2100 °C.

- Проанализированы гидродинамика и теплообмен в субдуцирующей плите с коровым слоем, движущейся под континент. Оценен тепловой поток на контакте субдуцирующей плиты с окружающей мантией на континентальном крыле зоны субдукции, показана возможность зарождения термохимического плюма на границе верхней и нижней мантии (границе 670 км). Представлена модель такого плюма, согласно которой каналы плавления (термохимические плюмы) формируются в коровом слое субдуцирующей плиты в областях подъемных потоков конвективных валиков, существующих в слое С вблизи границы 670 км. Выплавление в коровом слое плиты происходит до уровня, на котором формируется первичный магматический очаг. Вертикальный канал плюма, ответственного за вулканизм в субдукционной зоне, зарождается от первичного магматического очага.

- Экспериментальное моделирование плюма в плоском слое над локальным источником тепла при малом наклоне от вектора силы тяжести показало, что структура канала плюма ячеистая. Ячейки ограничены местами сужения канала, где происходит переход подъемного потока на противоположную сторону и передача тепла встречному опускному потоку. Режим выхода плюма на поверхность зависит от относительной тепловой мощности Ka, и при Ка > 1.14 плюм выходит на поверхность с образованием грибообразной головы.

- Первичный магматический очаг образуется в области, где скорость субдукции и скорость плавления корового слоя субдуцирующей плиты равны. Доля тепловой мощности, затрачиваемой на плавление корового слоя при образовании первичного очага, составляет 9% – 12% от тепловой мощности на подошве плюма. Глубина расположения первичного очага Hоч уменьшается с увеличением толщины корового слоя и с увеличением угла наклона плиты и слабо зависит от скорости субдукции. Согласно геологическим и геофизическим данным вулканизм в зоне субдукции проявляется при Hоч< 100 – 120 км. Как показали наши вычисления, этим значениям Hоч отвечает толщина корового слоя > 4.44 – 5 км.

2022 год

- Теоретически определен тепловой поток на цилиндрической поверхности мантийного плюма в зависимости от времени. Для диаметров плюма d = 10–90 км время выхода на стационарный режим теплообмена tс = 5–290 млн лет, время выхода плюма на поверхность tв = 1.4–2.5 млн лет.

- Определено нестационарное поле температуры в субдуцирующей плите. Коэффициент трения и тепловой поток на контакте корового слоя и мантии определены на основе баланса сил, действующих в зоне субдукции. На границе 670 км в коровом слое субдуцирующей плиты образуются каналы плавления (термохимические плюмы), тепловая мощность которых возрастает с увеличением его толщины. От первичного очага, расположенного на глубине 100–130 км, происходит выплавление вертикального канала термохимического плюма, ответственного за образование вулкана.

- Представлена тепловая и гидродинамическая структура канала мантийного плюма, не вышедшего на поверхность и остановившегося в литосфере. Под действием сверхлитостатического давления у кровли плюма в высоковязком массиве над ней создается течение, под влиянием которого образуется поднятие поверхности. Вычислены высоты поднятия для различных моментов времени. Получены профили поднятий над группами линейно расположенных плюмов, не достигших поверхности. Параметры поднятия, образованного группой плюмов с кровлями на глубине 30 км, близки к параметрам поднятия Кавказа.

2023 год

- Поднятие поверхности формируется под действием вертикальных сил, обусловленных сверхлитостатическим давлением в расплаве у кровли плюма, не вышедшего на поверхность. Время образования поднятия увеличивается с ростом вязкости массива над кровлей плюма. Горизонтальный размер основной части поднятия y1 растет с увеличением глубины залегания кровли X. При расстоянии между плюмами ∆y< 100 км высота поднятия не превышает наибольшую высоту поднятия hmax, образованного каждым отдельным плюмом. Профили поднятия в вертикальной плоскости, нормальной к главному хребту, указывают на существование хребтов, оси которых нормальны к главному хребту, образовавшихся при формировании поднятия. Для группы ~8 – 10 плюмов, при ∆y = 100 км и X = 30 км, общая протяженность поднятия 1000 – 1200 км, hmax = 4700 м, y1 ~ 65 км, средняя скорость подъема поверхности uп ~ 0.3 мм/год. Параметры такого поднятия близки к параметрам поднятия Кавказа.

- Движущая сила в склоне поднятия – гравитационная сила, вызванная горизонтальным градиентом давления. Разрыв между блоками склона образуется, когда величина силы упругой деформации равна разности величин движущей силы и силы трения на подошве склона. При разрыве между блоками возникают свободные вертикальные границы блоков. Движение в высоковязкой среде при образовании свободной вертикальной границы блока исследовано экспериментально при истечении жидкости из прямоугольной ячейки, выявлены режимы истечения. На основе экспериментального моделирования оценено время первого периода после образования разрыва поднятия и свободного объема между блоками, когда высота слоя (склона) практически постоянная и возрастает горизонтальный размер слоя. Средняя скорость заполнения свободного объема между блоками много больше средней скорости расхождения блоков. Обнаружено качественное соответствие структуры модельного склона поднятия профилю склона поднятия для северо-западной части Кавказа.

- Получение надежных и своевременных результатов напрямую зависит от качества эксперимента, используемых методов и оборудования. Проведено описание методики проведения высокобарического эксперимента. Эксперименты при высоком давлении проводятся на аппарате высокого давления типа "поршень-цилиндр". Устройство уникально своей простой конструкцией, высокой скоростью закалки, низкими затратами на обслуживание, понятным алгоритмом работы и возможностью контролировать изменения условий в ходе эксперимента. За время проведения многочисленных опытов на установке были выявлены важные особенности, которые полезны для петрологов, изучающих вещества под высоким давлением и глубинные породы и минералы.

2024 год

- Поднятие поверхности формируется в результате геодинамического воздействия плюма малой тепловой мощности, не вышедшего на поверхность, на массив над кровлей плюма. Число хребтов с осями, расположенными нормально к поднятию главного хребта, отвечает числу термохимических плюмов, над которыми формируется поднятие. Для группы из 10 плюмов при расстоянии между ними Δy = 100 км и глубине расположения кровли плюма X = 35 км полученные параметры модельного поднятия близки к параметрам поднятия Верхоянского хребта, современное поднятие которого сформировалось на этапе новейшей тектонической активизации. Изменения структуры и рельефа склона поднятия, образовавшегося под воздействием плюма малой мощности, есть следствие образования разломов в склонах поднятия и блоковой системы склона, а также следствие увеличения областей опускания свободной поверхности между расходящимися блоками и их смещения от главного хребта поднятия к его подножию по мере увеличения времени существования склона поднятия.

- На основе массового расхода расплава определена тепловая мощность мантийного термохимического плюма Буве NБ = (1.7–2.0) · 1010 Вт. Плюм Буве является плюмом промежуточной тепловой мощности, способным прорываться на поверхность. Диаметр канала плюма Буве равен 9–16 км. Трансформные разломы в районе Буве образовались под влиянием нисходящих течений астеносферных конвективных валиков. Ширина желоба и глубина впадины трансформного разлома Буве определены на основе анализа структуры течения и теплообмена в астеносфере в районе Буве и с учетом интенсифицирующего влияния плюма Буве на восходящий поток астеносферного валикового течения. Полученные значения ширины желоба разлома Буве (dтр = 12–15 км) и относительной глубины впадины разлома (Yтр = 1.8–3.3 км) согласуются с параметрами разломной зоны Буве, полученными по морфобатиметрическим и сейсмическим данным. Вдоль осевой зоны трансформного разлома Буве с помощью сейсмотомографии выделяется высокоскоростная аномалия, корни этой аномалии в верхней мантии прослеживаются до глубины 250 км. Под островом Буве выявлена низкоскоростная аномалия, прослеживающаяся до глубин около 500 км.

- Вихревые течения во внешнем ядре вблизи границы ядро-мантия определяют процесс образования очагов плавления мантийного вещества, представляющих собой области формирования каналов термохимических плюмов на ядро-мантийной границе. Лабораторное моделирование с применением вращающейся локально нагреваемой снизу цилиндрической емкости показало, что под влиянием силы Кориолиса во вращающемся цилиндрическом объеме жидкости, локально подогреваемом снизу, образуются вихревые течения (вихри-столбы) сложной конфигурации. Системы вихрей, состоящих из заряженных частиц, могут создаваться во внешнем ядре под воздействием силы Кориолиса в обоих полушариях Земли и генерировать магнитное поле. С увеличением диаметра подошвы плюма увеличивается скорость вихревого течения и уменьшается плотность электрического заряда в вихре.

- Предложена система полиномов, которая может служить основой для геотермобарометра для ассоциации Cpx+Opx+Gr±Ol на основе процентного соотношения миналов в минерале клинопироксене в диапазоне давлений 1.4–3 ГПа и температур 1100–1600 °C. Графически построена зависимость состава клинопироксена от температуры и давления по миналам – Mg2Si2O6 и CaAl2SiO6. Представлены данные по анализу составов Cpx и структурно-текстурных особенностей фазовой ассоциации, полученные в результате экспериментального исследования поперечного сечения диоксида кремния в "сухой" системе CMAS. Отмечено, что в исследованном сечении образуются две независимые стабильные пироксеновые фазы: алюминийсодержащий Cpx и высокомагнезиальный диопсид (Di), не содержащий алюминия. Состав твердого раствора клинопироксена Cpx(ss) представлен четырьмя ккомпонентами: диопсид (Di), энстатит (En), кальций-чермакит (CaTs), кальций- эсколаит (CaEs). Рассмотрено влияние P-T параметров и валового химического состава на содержание CaEs в Cpx. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для построения физико-химической модели эволюции кварц-нормативных пород.

Имеются разработанные и созданные в лаборатории оригинальные экспериментальные установки по физическому моделированию процессов гидродинамики и теплообмена мантии Земли и в мантийных плюмах. Исследовательский коллектив обеспечен необходимым оборудованием для измерения полей скорости и температуры в горизонтальных слоях конвектирующей вязкой жидкости при различных тепловых граничных условиях и в расплаве в каналах модельных плюмов и последующей обработки массивов данных, а также комплексом компьютерной обработки видеоинформации по гидродинамике и теплообмену в вышеуказанных слоях жидкости и в каналах модельных плюмов. В распоряжении коллектива имеется аппарат высокого давления типа "поршень-цилиндр", позволяющий создавать давления до 40 кбар и температуры до 2000 °С. С помощью этого аппарата проведена значительная часть исследований фазовой диаграммы системы CaO-MgO-Al2O3-SiO2, синтез фаз заданного состава.

Кирдяшкин Алексей Анатольевич – доцент, “Геодинамика”, “Глобальная геодинамика” (лекции) ГГФ НГУ (2018 – 2021).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 год

- V международная конференция “Корреляция алтаид и уралид: глубинное строение литосферы, стратиграфия, магматизм, метаморфизм, геодинамика и металлогения”, 30 марта – 2 апреля 2020 года, г. Новосибирск

2021 год

- Всероссийская конференция «XXXVII Сибирский теплофизический семинар», 14 – 16 сентября 2021 года, г. Новосибирск

2022 год

- Первая Всероссийская научная конференция, посвященная памяти академика РАН Н.Л. Добрецова “Добрецовские чтения: Наука из первых рук”, 1–5 августа 2022 года, г. Новосибирск

- Всероссийская конференция «XXXVIII Сибирский теплофизический семинар», 29 – 31 августа 2022 года, г. Новосибирск

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0037; Номер Гос. учета: 122041400057-2. «Геодинамическая и структурно-вещественная эволюция литосферы Азиатского континента: взаимосвязи и закономерности проявления тектонических процессов и магматизма, моделирование тепловой и гидродинамической структуры плюмов», руководитель Буслов Михаил Михайлович

Гранты Российского научного фонда

2023 год

- Kirdyashkin A.A., Kirdyashkin A. G. Conditions for the Formation of Uplift by a Plume that Has Not Reached the Surface // Geotectonics - 2022 - Vol. 56 - №6 - pp. 781–790. DOI: 10.1134/S0016852122060048

- Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A. Experimental Study and Analysis of Turbulent Natural Convection at Isothermal Vertical Plate // Journal of Engineering Thermophysics, 2023, Vol. 32, No. 4, pp. 1–22. DOI: 10.1134/S1810232823040082

- Kirdyashkin A.G., Kirdyashkin A.A., and Banushkina S.V. Temperature Distribution in the Mantle under the Continental Limb of the Subduction Zone and in the Subducting Plate // Journal of Engineering Thermophysics – 2023 – Vol. 32 – No. 1 – pp. 15–35. DOI: 10.1134/S1810232823010022

- Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г. Распределение температуры в субдуцирующей плите и в верхней мантии на континентальном крыле зоны субдукции // Геосферные исследования – 2023 - № 1. – С. 6–19. DOI: 10.17223/25421379/26/1

- Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г. Склоны поднятий земной поверхности: структурное воздействие мантийных плюмов малой тепловой мощности // Вестник ЗабГУ – 2023. – Т. 29 – № 4. DOI: 10.2109/2227-9245-2023-29-4-8-18

- Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г., Симонов В.А., Буслов М.М., Котляров А.В. ПАРАМЕТРЫ, ЭВОЛЮЦИЯ ПЛЮМА БУВЕ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРОЙНЫМ СОЧЛЕНЕНИЕМ СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТОВ В ЮЖНОЙ АТЛАНТИКЕ // Геология и геофизика, т. 64, № 10, с. 1497–1509. DOI: 10.15372/GiG2023129

2024 год

- Kirdyashkin A. A. Theoretical and Experimental Modeling of Geodynamiс Processes in the Slopes of Uplifts // Geotectonics, 2024, Vol. 58, No. 2, pp. 177–195. DOI: 10.1134/S0016852124700110

- Кирдяшкин А.А., Дистанов В.Э., Гладков И.Н., Банушкина С.В., Голицына З.Ф. ВЛИЯНИЕ СИЛЫ КОРИОЛИСА НА СТРУКТУРУ СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ У ПОДОШВ МАНТИЙНЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПЛЮМОВ И ОБРАЗОВАНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ // Мониторинг. Наука и Технологии, 2024, № 4, с. 30-38. DOI: 10.25714/MNT.2024.62.003

- Кирдяшкин А.А., Дистанов В.Э., Гладков И.Н., Банушкина С.В., Голицына З.Ф. ОБРАЗОВАНИЕ ПОДНЯТИЙ ПЛЮМАМИ МАЛОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ // Мониторинг. Наука и Технологии, 2024, № 4, с. 39-47. DOI: 10.25714/MNT.2024.62.004