Лаборатория метаморфизма и метасоматоза (440)

Заведующий лабораторией

Доктор геолого-минералогических наук Олег Петрович Полянский

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук Олег Петрович Полянский

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 29 сотрудника, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 8 докторов геолого-минералогических наук, 12 кандидатов наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, д.г.-м.н., Полянский Олег Петрович

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3/1, ИГМ СО РАН,

корпус минералогии к. 226.

Лаборатория метаморфизма и метасоматоза была создана академиком Владимиром Степановичем Соболевым в первый год организации Института геологии и геофизики СО АН СССР. В ней начинали свою научную деятельность академики Николай Леонтьевич Добрецов и Владимир Викторович Ревердатто, к.г.м.н. Елена Николаевна Ушакова, Евгения Александровна Костюк и Владимир Васильевич Хлестов. Основными направлениями исследований лаборатории на тот момент были региональный и контактовый метаморфизм, определение термодинамических условий метаморфизма и изучение фаций метаморфизма. Главными итогами этого периода стали первая в мире "Карта метаморфических фаций СССР" (1966 г.) и четырехтомная монография "Фации метаморфизма"(Ревердатто 1970, Добрецов и др., 1970; 1972; 1974), авторы которой (В.С. Соболев, Н.Л. Добрецов, В.В. Ревердатто, Н.В. Соболев, В.В. Хлестов) были удостоены в 1976 г. Ленинской премии.

Лауреаты Ленинской премии СССР. Слева направо: академик В.В. Ревердатто, академик Н.В.Соболев, к.г.м.н. В.В.Хлестов, академик В.С.Соболев, академик Н.Л.Добрецов. (фото 1976 г.)

Эти достижения заложили базис дальнейшей работы по выяснению причин приуроченности метаморфических фаций к определенным тектоническим структурам, геодинамической обусловленности метаморфизма, анализу кинетики фазовых превращений и оценке масштабов массопереноса в ходе метаморфических реакций.

В последующие годы произошло укрупнение научных тематик института и объединение нескольких лабораторий, занимающихся проблемами метаморфизма и метасоматоза. С начала 2000-х годов три лаборатории – метаморфизма и метасоматоза под руководством д.г.м.н. Г.Ю. Шведенкова, метаморфогенного минерало- и рудообразования под руководством д.г.м.н. Г.Г. Лепезина и твердофазных превращений в минералах под руководством д.х.н. Ю.В.Сереткина – стали работать в рамках единой Лаборатории метаморфизма и метасоматоза.

Бессменным научным руководителем направления является академик РАН Владимир Викторович Ревердатто. Под его руководством в 2003-2008 гг. начали выполняться исследования в рамках научной школы “Сибирская метаморфическая школа”. Основные направления научных работ коллектива «метаморфической» школы включают: анализ геодинамической обусловленности процессов метаморфизма, реконструкция P-T-t трендов метаморфизма, изучение фазовых равновесий и кинетики метаморфических реакций, реконструкция протолитов, моделирование деформаций и тепломассопереноса.

Академик В.В.Ревердатто

Г.Ю.Шведенков, В.С. Шеплев, Г.Г. Лепезин

Одним из приоритетов современной метаморфической петрологии является анализ кинетики преобразования минерального вещества в процессах метаморфизма. Инициативу в этом направлении проявили В.В.Хлестов, В.В. Ревердатто, Г.Г.Лепезин, позже – В.С. Шеплев. В.С.Шеплевым с коллегами (Шеплев и др. 1991, 1992, 1998; Ashworth, Sheplev, 1997, 1998) развивал теорию Коржинского-Фишера-Джостена, в рамках которой найдено математическое решение задачи диффузионного метасоматоза, выполнен анализ возможных минералогических типов метасоматической зональности, получены оценки относительной диффузионной подвижности петрогенных элементов.

На базе оригинальной методики и аппаратуры, разработанной Г.Ю.Шведенковым, были разработаны новые экспериментальные подходы к получению количественных параметров массопереноса в породах при повышенных температуре и давлении. Эксперименты дали возможность исследовать метаморфические реакции и массоперенос в условиях реальной (низкой) проницаемости, что в перспективе открывает путь к определению длительности процессов метаморфизма. В экспериментах, выполненных в системах карбонатно-силикатных пород, были получены оценки реальной скорости роста минеральных агрегатов и развития минеральной зональности (Шведенков и др., 2006).

В лаборатории уже более 25 лет группой сотрудников под руководством д.г.-м.н. Э.В.Сокол ведутся исследования продуктов ультравысокотемпературного (T до ≥ 2000 °C) и низкобарического (P от 1 до 300 бар) метаморфизма. Разрабатывается теория пирогенного метаморфизма, тепловым источником которого является энергия горения ископаемого органического вещества. За это время были выявлены главные геологические и ландшафтно-климатическое факторы, контролирующие развитие природных пожаров углей, горючих сланцев и природного газа. Реконструированы условия образования широкого спектра пирогенных пород (Пирогенный метаморфизм, 2005…; Сокол и др., 2007; 2008; Sokol, Volkova, 2007; Sokol et al., 2010; 2014; 2015; 2019; Seryotkin et al., 2012; Grapes et al., 2013; Kokh et al., 2016, 2017; Kokh, Sokol, 2023). Пирогенные породы рассмотрены как природные аналоги цементных клинкеров и стекловатых керамик, в которых в настоящее время происходит захоронение особо токсичных и радиоактивных отходов (Sokol et al., 2014; 2016; 2019; Khoury et al., 2015; 2016). Рассмотрены экологические последствия длительных природных и техногенных пожаров каустобиолитов. В настоящее время коллектив входит в число мировых лидеров в области изучения минералогии, петрологии и геохимии пирогенных систем.

Книги Coal and Peat Fires: A Global Perspective, G.B.Stracher, A.Prakash. E.V.Sokol (Eds.). Elsevier. Vol. 1, 2, 3. 2010-2015.

Хотя процессы метаморфизма проявляются в масштабах Земной коры, начинаются они в масштабах кристаллических решёток, деформация которых под воздействием температуры и давления приводит к стабилизации одних минералов и дестабилизации других. Направление экспериментального исследования минералов in situ при высоком давлении развивалось с 1970-х годов д.г.-м.н. Б.А. Фурсенко, под руководством которого совместно с Ю.А. Литвиным (ИЭМ РАН) были созданы первые отечественные ячейки с алмазными наковальнями, позволяющие методами КР-спектроскопии и рентгеновской дифракции исследовать состояние минералов при давлении недр Земли (Рис. 7). Пионерские эксперименты на базе ускорителя ВЭПП-3 (ИЯФ СО РАН) в 1980-х годов позволили дополнить перечисленные методы дифракцией синхротронного излучения, до сих пор остающейся самым мощным инструментом исследования кристаллической структуры при высоких давлениях и температурах. Среди наиболее интересных результатов, полученных с использованием алмазных наковален, можно упомянуть открытие отрицательной сжимаемости в пористых алюмосиликатах, связанной со «сверхгидратацией» - внедрением молекул воды в каналы структуры под воздействием давления. В составе лаборатории работает одна из ведущих отечественных групп в области кристаллохимии высоких давлений, развивающая технику алмазных наковален для исследования минералов in situ при высоких давлениях и температурах методами КР-спектроскопии и рентгеновской дифракции.

Ячейки с алмазными наковальнями (слева) и наковальни, изготовленные из природных алмазов (справа). 1980-е годы.

Выполнено крупное научное обобщение современных достижений в области метаморфической петрологии и результатов собственных 45-летних исследований группы сотрудников Лаборатории метаморфизма в составе В.В. Ревердатто, И.И. Лиханов, О.П. Полянский, В.С. Шеплев и В.Ю. Колобов (Ревердатто и др., 2017; Reverdatto et al., 2019). В монографиях анализируются генетические связи метаморфизма с геодинамикой, его тектонические и магматические причины и определяющие факторы; геологические типы метаморфизма увязываются с особенностями Р-Т параметров и Р-Т-t трендов эволюции породных комплексов. В зависимости от величины теплового потока выделены три категории метаморфизма, реализующиеся: при среднеземном («нормальном») термическом градиенте, при повышенном градиенте в результате участия дополнительного тепла магматических интрузий и диапиров, при пониженном градиенте в зонах субдукции, в областях растяжения и погружения при рифтогенезе. Представлены современные подходы, широко использующие количественные методы описания метаморфизма. Выполнено математическое моделирование процессов метаморфизма вблизи магматических интрузий, а также в связи с рифтогенезом и диапиризмом; охарактеризованы минеральные преобразования в горных породах, контролируемые вариациями Р-Т параметров, массопереносом и химическими реакциями. Проведено исследование квазистационарной модели диффузионного метасоматоза в применении к образованию зональных структур минералов, разработан метод геотермобарометрии в условиях неустановившегося равновесия, выполнен количественный анализ переноса вещества в матриксе при метаморфических реакциях и дана оценка миграционной подвижности петрогенных элементов при метаморфизме.

Книга Reverdatto, V.V., Likhanov, I.I., Polyansky, O.P., Sheplev, V.S., Kolobov, V.Yu. (Eds.) 2019, The Nature and Models of Metamorphism. Springer Geology, Switzerland, Cham. 330 p. doi.org/10.1007/978-3-030-03029-2.

Основные объекты исследования, экспедиции, эксперименты, разработки

Объекты исследования Лаборатории № 440 имеют широкую географию и образовались в различных Р-Т режимах (HP, UHP, HT-LP, UHT и др.). Различные полевые отряды лаборатории (до 4-5 за один полевой сезон) работают в разных частях Западной и Восточной Сибири и сопредельных стран Азии. Основными научными объектами исследований являются:

- зональные HP-LT и UHT метаморфические комплексы Енисейского кряжа (Красноярский край),

- раннедокембрийские метаморфические и магматические (гранулитовые) комплексы Ангаро-Канского выступf юго-запада Сибирского кратона (Иркутская область и Красноярский край),

- эклогиты и глаукофановые сланцы Чарской и Уймонской зон (С.-В. Казахстан и Горный Алтай, соответственно), Куртушибинского и Атбашинского хребтов (З. Саян и Киргизия, соответственно), Максютовского комплекса (Урал),

- метаморфические породы Чернорудской зоны (З. Прибайкалье),

- HP-UHP "коровые" перидотиты и гранатиты Fe-Ti типа Кокчетавского массива (С. Казахстан),

- зональные метаморфические комплексы коллизионно-сдвиговой зоны Монгольского Алтая (Ю.-З. сектор),

- пирометаморфические комплексы (комплексы горелых пород, пирогенные комплексы, горельники) Кузбасса, Горного Алтая, Раватского пожара, Керченско-Таманской и Каспийской грязевулканических провинций, поля Алтын-Эмель (Казахстан), формации Хатрурим (Израиль, Иордания), территория Даба-Свага, Иордания.

Полевые исследования метаморфических горных пород дополняются экспериментами, позволяющими воспроизвести высокие давления и температуры недр Земли в лаборатории. Изучение "обожжёных" (пирометаморфических) пород позволяет развивать и прикладное направление – технологии получения пористых конструкционных материалов за счёт термообработки силикатных составов.

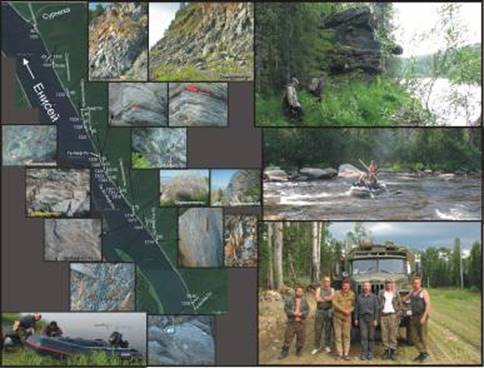

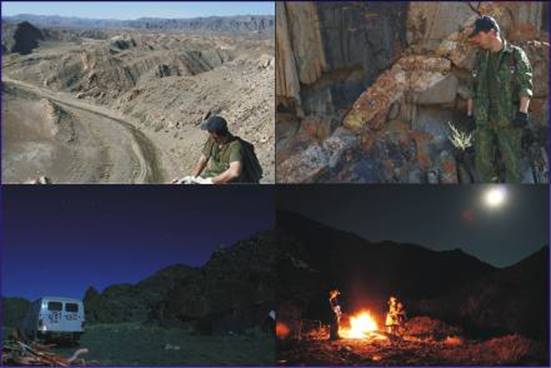

Экспедиционные работы на Енисейском кряже

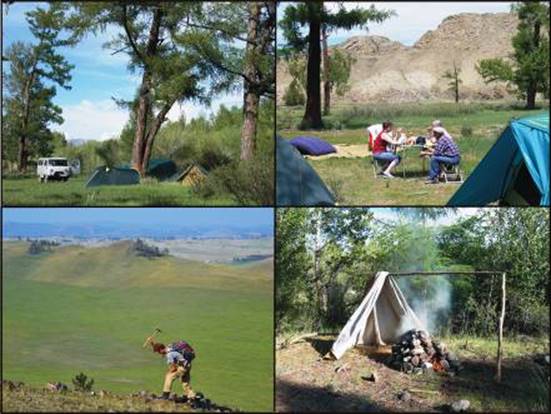

Экспедиционные работы в Монгольском Алтае

Экспедиционный "Урал". Вброд через разлившуюся после дождя таёжную реку

Метаморфизованные подушечные базальты (пиллоу-лавы) Чарской зоны, В. Казахстан

Экспедиционные работы в респ. Тыва (нагорье Сангилен)

Панорама горельника, вскрытого карьером (Калзыгайская площадь, Кузнецкий угольный бассейн), 2009 г. Видимая мощность горельника составляет ~80 м. (Сокол и др., 2014)

1 – пирогенная брекчия; 2 – остеклованные клинкеры; 3 – умеренно преобразованные пирогенные породы; 4 – четвертичные отложения (суглинки, лессовидные суглинки, современная почва); красная линия – взброс.

Петрология, геохимия, геохронология и деформационные особенности метаморфизма разных типов

Тема: Метаморфические индикаторы геодинамических обстановок коллизии, растяжения и сдвиговых зон земной коры: регионального метаморфизма низких давлений/высоких температур, ультравысокотемпературного/гранулитового метаморфизма коллизионного метаморфизма умеренных давлений/высоких температур и высоких давлений/низких температур, связанных с надвигами и субдукцией, стресс-метаморфизма при деформациях пород, а также тепловые источники метаморфизма в режиме внутриплитного рифтогенеза.

Объекты: Метаморфические комплексы Енисейского кряжа и сопряженных геологических структур юго-западной окраины Сибирского кратона, рифтовые структуры Сибирской платформы и ее обрамления.

Задачи:

- 1. Анализ связи метаморфизма с тектоникой, его причины и определяющие факторы.

- 2. Математическое численное моделирование деформаций при метаморфизме, механизмов движения магмы, контактового метаморфизма вблизи даек и силлов в рифтовых структурах.

Минералогия и геохимия метаморфических процессов

Тема: Спуррит-мервинитовый метаморфизм высоких температур и низких давлений: геологический, минералогический и геохимический аспекты

Объекты:

– Высокотемпературные ореолы, возникшие в зонах контактов осадков с базитовыми интрузивами Сибирской трапповой провинции.

– Ксенолиты осадочных пород в магматических и вулканических породах.

– Комплексы пирогенных пород, связанные с пожарами каустобиолитов.

Задачи:

- 1. Минералогическая и изотопно-петро-геохимическая характеристика пород, слагающих комплексы спуррит-мервинитового метаморфизма различной природы.

- 2. Реконструкция режимов контактового метаморфизма; характеристика процессов взаимодействия магматических расплавов с материалом осадков.

- 3. Реконструкция условий пирогенного метаморфизма, вызванного горением углей, битуминозных сланцев и природного газа; расшифровка минералообразующих процессов.

Кристаллохимия минеральных превращений

Тема: Для полноценной реконструкции процессов образования и последующего преобразования метаморфических пород комплексное исследование природных объектов предполагает моделирование, включающее как экспериментальную, так и теоретическую составляющие. При этом, поскольку процессы преобразования «сухих» минералов HT/LP пород при взаимодействии с флюидами характеризуются высокой степенью неравновесности, наиболее информативным экспериментальным подходом являются эксперименты in situ, позволяющие при актуальных PT-параметрах диагностировать состояние взаимодействующих фаз, кинетику этих процессов и наличие промежуточных продуктов таких взаимодействий.

Задачи:

Разработать комплексную методику моделирования преобразований минерального вещества в широком диапазоне температур и давлений (в том числе в присутствии флюидной фазы) на базе экспериментов в режиме in situ в сочетании с термодинамическим моделированием. На базе этой методики:

- определить устойчивость и кинетику преобразования индекс-минералов HT/LP метаморфизма (в том числе являющихся природными аналогами «клинкерных фаз») при их взаимодействии с флюидами на регрессивных этапах метаморфизма (T < 300 °C, P < 2 кбар);

- установить механизмы адаптации кристаллических структур HT/LP фаз к воздействию давления и температуры; уточнить их термодинамические параметры, необходимые для достоверного моделирования минеральных равновесий в соответствующих многокомпонентных системах.

- Комплексная интерпретация структурно-геологических, петролого-геохимических и изотопно-геохронологических данных, включая авторские оригинальные подходы. Анализ специфики тектоно-термальных процессов формирования комплексов с полициклической историей, где разные типы метаморфизма сочетаются между собой в контрастных геодинамических обстановках, осуществляется с применением реконструкции P-T-t трендов эволюции пород. Для этого используются современные прецизионные методы исследования вещества – in situ локального микроанализа и датирования зональных метаморфических минералов, и вычислительного аппарата геотермобарометрических процедур на основе теории мультиминеральных равновесий.

- Математическое моделирование проводится с использованием пакета MSC.Marc2010, позволяющего учитывать контрастные теплофизические и реологические свойства при взаимодействии флюид/порода. Для моделирования механизмов транспорта магмы используется пакет ANSYS-FLUENT со встроенными модулями, описывающими механизмы течения флюида/расплава, учитывающие нестационарный тепломассоперенос в геологическом масштабе времени.

- Комплекс методов петрографического и микрозондового анализов, сканирующей электронной микроскопии и КР-спектроскопии. Геохимическая аттестация породы дана с использованием метода МС-ИСП, а индивидуальных минералов из метаморфических пород – с использованием метода лазерной абляции (ЛА-МС-ИСП).

- Определение структурных характеристик минералов выполняется методами рентгеноструктурного монокристального и порошкового (метод Ритвельда) анализов. Особое внимание уделяется возможностям, связанным и использованием синхротронного излучения.

2020 год

На примере геологических комплексов различной геодинамической природы, являющихся типичными для разных типов метаморфизма, выявлены диагностические тренды эволюции метаморфических пород, образованных в зонах активного тектогенеза: при растяжении, сжатии и в сдвиговых зонах земной коры. Составлена обобщенная P-T диаграмма эволюции метаморфических комплексов различной геодинамической природы, являющихся типичными для разных типов метаморфизма. Приведено критическое обсуждение характера таких трендов – «по» или «против часовой стрелки», и показано, что этот аппарат не всегда однозначно предсказывает специфику геодинамического режима в комплексах со сложным развитием, что требует дальнейших исследований. Проведена совместная интерпретация результатов реконструкции Р-Т-t эволюции пород с результатами термомеханического численного моделирования взаимодействия литосферных блоков, выполненным с учетом варьирующих скоростей и механизмов погружения и эксгумации пород (Лиханов, 2020).

Рис. 1. Диаграмма эволюции геологических комплексов мира, демонстрирующая разнообразие Р-Т-t трендов для разных типов метаморфизма, где породы низкотемпературного метаморфизма (фиолетовый цвет петли), глаукофановые сланцы (синий цвет), эклогиты (зеленый цвет), высокобарические гранулиты эклогит-гранулитового типа (голубой цвет), гранулиты, в том числе ультравысокотемпературные (желтый цвет), амфиболиты областей с надвиговой тектоникой, включая мигматиты, гнейсы и кристаллические сланцы (красный цвет) (Лиханов, 2020).

Лиханов И.И. Метаморфические индикаторы геодинамических обстановок коллизии, растяжения и сдвиговых зон земной коры // Петрология, 2020, т. 28, № 1, с. 4-22. DOI: 10.1134/S086959112001004X

Систематизирована кристаллохимия высокобарических двойных карбонатов системы Na2CO3-CaCO3 и проанализирована их возможная роль в глобальном цикле углерода (Рис. 2).

Рис. 2

Rashchenko, Sergey, Anton Shatskiy, and Konstantin Litasov. 2020. “High‐Pressure Na‐Ca Carbonates in the Deep Carbon Cycle.” In Geophysical Monograph Series, edited by Craig E. Manning, Jung‐Fu Lin, and Wendy L. Mao, 1st ed., 127–36. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119508229.ch13

2021 год

Охарактеризован термальный метаморфизм вблизи Баянкольского габбро-монцодиоритового массива на Западном Сангилене, представляющий собой редкий случай глубинного контактового метаморфизма, проявленного в нижней коре. Результаты показывают, что раннепалеозойский высокоградиентный метаморфизм в регионе был проявлен на разных уровнях континентальной коры: в верхней коре на глубине 7-15 км (2-4 кбар), в нижней коре на глубине 26-30 км (7-8 кбар). Геологические наблюдения и результаты моделирования подтверждают генетическую связь высокоградиентного метаморфизма с интрузивами габбро-монцодиоритового формационного типа, а также их двухэтапное проявление в Сангиленском блоке и объясняют «пятнистый» характер распространения зон гранулитового метаморфизма – единый, протяженный по латерали глубинный магматический очаг в основании коры может произвести несколько отдельных массивов на разных глубинных уровнях.

Рис. 3. Термомеханическая модель (а) и тектоническая реконструкция (б), отражающая стадии базитового магматизма и сопряженного с ним гранулитового метаморфизма Сангиленского блока на окраине Тувино-Монгольского континента на стадии 525‒490 млн лет.

Селятицкий А.Ю., Полянский О.П., Шелепаев Р.А. Глубинный метаморфический ореол Баянкольского габбро-монцодиоритового массива – индикатор нижнекоровых базитовых камер (Западный Саенгилен, Юго-Восточная Тува) // Геология и геофизика, 2021, т. 62, № 9, с. 1204-1226.

Полянский О.П., Изох А.Э., Семенов А.Н., Селятицкий А.Ю., Шелепаев Р.А., Егорова В.В. Термомеханическое моделирование формирования многокамерных интрузий для выявления связи плутонометаморфизма с габбро-диоритовыми массивами Западного Сангилена, Тува, Россия // Геотектоника,2021, №1, с.3-22.

Впервые в эксперименте in-situ наблюдалась динамическая несмесимость водного карбонатного флюида, с появлением подвижных микропузырьков при 4.8 ГПа и 300-350 °С. Эти микропузырьки возникают в результате расслоения по крайней мере двух несмешивающихся флюидов: докритической жидкости и газа (или сверхкритического флюида). Предлагаются три механизма возникновения несмесимости флюида. Обнаружены кристаллы карбонатов (арагонита) и простых органических молекулярных соединений.

Рис. 4. Микрофотография образца и среды в ходе экспериментов шортит – вода при 4.8 ГПа и 350 °С.

S.V. Goryainov, S.N. Krylova, U.O. Borodina, A.S. Krylov. Dynamical immiscibility of aqueous carbonate fluid in the shortite–water system at high-pressure–temperature conditions.// J. Phys. Chem. C, 2021, 125 (33), 18501–18509.

Расчеты уравнений реакций, анализ баланса вещества и особенности изменения минерального состава при коллизионном метаморфизме высокоглиноземистых метапелитов Заангарья Енисейского кряжа (Тейский и Гаревский метаморфические комплексы) выявили изохимический характер процесса в отношении большинства компонентов системы. Минимальный объем, в котором происходил взаимный обмен всеми химическими элементами и достигался полный баланс главных и редких элементов между реагирующими фазами, не превышал ~ 1 мм3. Наибольшей миграционной подвижностью в процессах метаморфизма обладают HREE, требующие больший объем для сохранения материального баланса (до 8 мм3). Особенности распределения и большие масштабы массопереноса HREE контролирует их изоморфное вхождение в позиции Ca2+ граната (Лиханов, Ревердатто, 2021).

Лиханов И.И., Ревердатто В.В. Свидетельства полиметаморфической эволюции докембрийских геологических комплексов Заангарья Енисейского кряжа // Геосферные исследования, 2021, № 3, с. 19-41. https://doi.org/10.17223/25421379/20/2

2022 год

Выявлена вызванная давлением сверхгидратация в цеолите стеллерите.

Рис. 5.

Seryotkin, Y.V. 2022. “High-Pressure Behaviour of Stellerite: Single-Crystal X-Ray Diffraction Study.” Physics and Chemistry of Minerals 49 (7). https://doi.org/10.1007/s00269-022-01205-6.

Уточнено положение линии реакции ”антигорит (Atg) → форстерит (Fo) + тальк (Tlc)” в присутствии насыщенного NaCl-H2O флюида и в бессолевой системе.Максимальный сдвиг реакции дегидратации антигорита в область низких температур, обусловленный снижением активности Н2О (аН2О) до минимального значения (аН2О »0.4) в присутствии насыщенного по NaCl надкритического водного флюида, составляет >>150оС при 10-30 кбар. В отношении антигорита данный эффект имеет важные петрологические следствия, так как этот минерал считается основным участником метаморфических реакций в зоне субдукции. Полученный результат поддерживает выдвинутую ранее модель расширения Р-Т области дегидратации серпентинитов в субдуцирующей литосферной плите, помогающую интерпретировать широкую сейсмоактивную зону промежуточной глубины.

Рис. 6. Положение линии реакции ”антигорит (Atg) ® форстерит (Fo) + тальк (Tlc)” в присутствии насыщенного NaCl-H2O флюида и в бессолевой системе.

A.Yu. Likhacheva, S.V. Rashchenko, A.I. Semerikova, A.V. Romanenko, K. Glazyrin, O.G. Safonov (2022) The low-temperature shift of antigorite dehydration in the presence of sodium chloride: in situ diffraction study up to 3 GPa and 700 oC // American Mineralogist 107(6) 1074-1090.

Обоснованы геолого–структурные, минералого–петрологические и изотопно–геохронологические свидетельства полиметаморфической истории высокоглиноземистых метапелитов Заангарья Енисейского кряжа. В Тейском комплексе установлены площади развития метапелитов регионального метаморфизма низких давлений, в пределах которых сосредоточены перспективные Панимбинское андалузитовое и Тейское силлиманитовое месторождения. Продукты наложенного кианит–силлиманитового типа метаморфизма образуют ряд биминеральных (Маяконское, Чиримбинское и др.) и полиминеральных (Вороговское, Ведугинское и др.) рудопроявлений. Анализ ресурсной базы полезных ископаемых региона показывает, что здесь открыт ряд перспективных объектов высокоглиноземистого сырья (ВГС), образование которых генетически связано с тектоно–метаморфическими процессами гренвильской и байкальской орогении. Слагающие их минералы группы силлиманита (МГС), а также другие источники ВГС, содержащие ставролит и хлоритоид, обладают достаточными ресурсами для использования в промышленности совместно с разведанными месторождениями бокситов, глинозёмистых железных руд и нефелиновых сиенитов (Козлов и др., 2022).

Рис. 7. Схема размещения площадей метаморфических пород Енисейского кряжа с перспективами на высокоглинозёмистое сырье для производства алюминиевых сплавов

Козлов П.С., Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Сухоруков В.П. Особенности петрогенезиса, георесурсы и перспективы практического использования высокоглиноземистых пород Северо-Енисейского кряжа (Восточная Сибирь) // Геосферные исследования, 2022, № 4, c. 6-35. https://doi.org/ 10.17223/25421379/25/1

2023 год

На примере извержения грязевого вулкана Карабетова Гора (06.05.2000 г., Тамань), которое сопровождало появление гигантского короткоживущего газового факела, был изучен процесс обжига пелитовых осадков в режиме термического шока. Факел не оставил термического ореола на поверхности земли, однако внутри самого факела в режиме термоудара были оплавлены и обожжены отдельные глыбы пелитовых осадков. Математическое моделирование показало, что область высоких температур факела (~1400-1540°C) располагалась на высоте 75-250 м. За время существования факела сгорело 225 тонн холодного метана. Обжиг пелитовых осадков в зоне ультравысоких температур длился не более десятков секунд. Валовое плавление пелитов происходило непосредственно на поверхности глыб и распространялось на глубину не более 1.5 см. Отличительные особенности этих пирогенных пород – обилие стекла и выраженная фазовая и текстурная неоднородность. а также низкая минералогическая продуктивность. Эти особенности обусловлены краткостью термического воздействия, чрезвычайно высокими термическими градиентами и высокой вязкостью сухих силикатных выплавок. Пирогенные породы, обладающие такими характеристиками, могут служить индикаторами мест прорыва на поверхность земли метановых струй значительного дебита.

Kokh S., Sokol E. Combustion metamorphism in mud volcanic events: a case study of the 6 May 2000 fire eruption of Karabetova Gora mud volcano // Minerals, 2023. №13. 355.

Рис. 8. Огненное извержение 6 мая 2000 года грязевого вулкана Карабетова Гора (Таманский п-ов).

А – Схема расположения, конфигурация и размеры горящего газового факела и пирогенных продуктов, образовавшихся во время его существования.

Б – Математическая модель прямолинейного вертикального гигантского (300-400 м) метанового факела. Поле температур в центральном вертикальном сечении факела (°C).

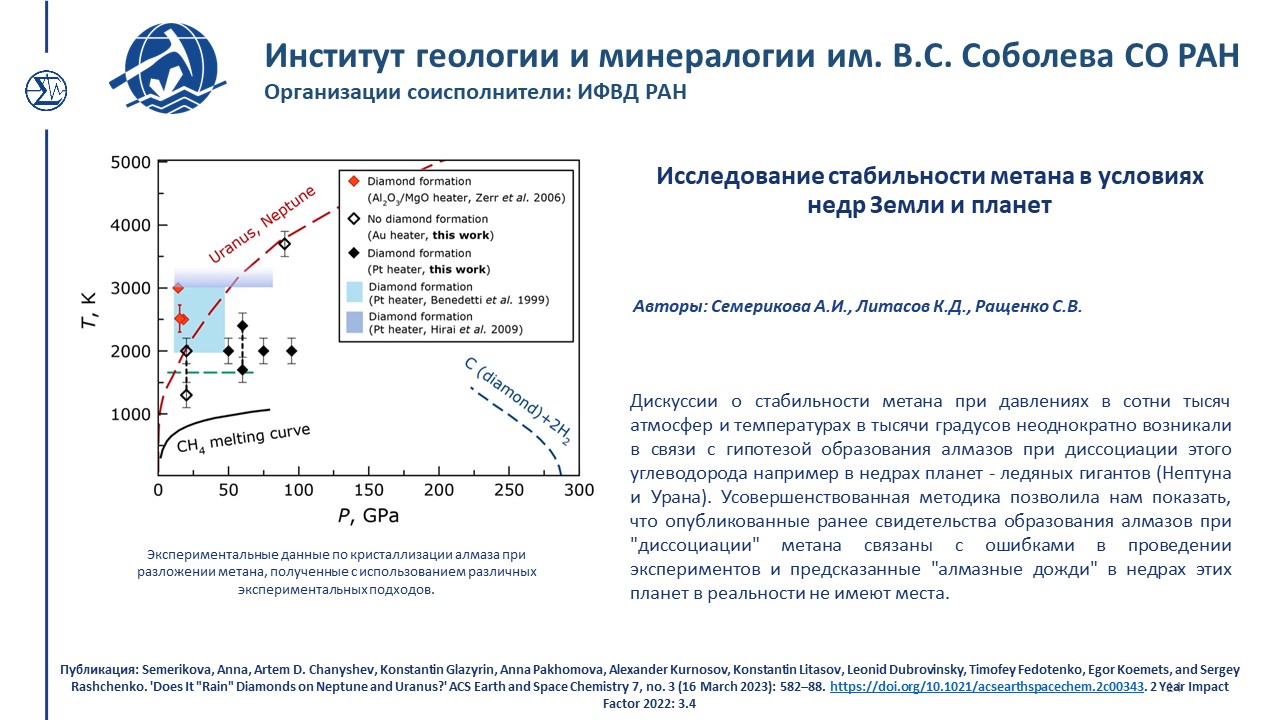

Экспериментально показано отсутствие алмаза среди продуктов высокотемпературного преобразования метана в диапазоне 20-100 ГПа.

Рис. 9.

Semerikova, Anna, Artem D. Chanyshev, Konstantin Glazyrin, Anna Pakhomova, Alexander Kurnosov, Konstantin Litasov, Leonid Dubrovinsky, Timofey Fedotenko, Egor Koemets, and Sergey Rashchenko. 2023. “Does It ‘Rain’ Diamonds on Neptune and Uranus?” ACS Earth and Space Chemistry 7 (3): 582–88. https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.2c00343.

2024 год

Для пород Кочумдекского и Анакитского зональных ореолов контактового метаморфизма впервые была дана систематическая характеристика изотопного состава C и O карбонатного материала из валовых проб известняков, мраморов и метасоматитов, а также отдельных карбонатсодержащих минералов из них; определен изотопный состав углерода в графите из мраморов. Для всего комплекса пород контактовых ореолов (магматических, осадочных, метаморфических и метасоматических) впервые напрямую методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) были определены соотношения главных компонентов флюида (H2O и CO2), законсервированного в виде включений в минералах, а также идентифицированы соединения, присутствующие в подчиненных и следовых количествах.

Изотопные исследования независимо подтвердили результаты ГХ-МС. В координатах δ13C – δ18O короткий тренд опережающего снижения величины δ13C при переходе от известняков к мраморам указывает на то, что доли H2O и CO2 в составе флюида были, как минимум, сопоставимы (XCO2 > 0.5). Такой тренд в природе установлен впервые и подтверждает, что воздействие метасоматических процессов на изученные мраморы по существу отсутствовало.

Сокол Э.В., Козьменко О.А., Девятиярова А.С., Кох С.Н., Полянский О.П., Филиппова К.А. (2022). Изохимический метаморфизм в Кочумдекском контактовом ореоле (В. Сибирь): геохимические свидетельства и геологическая обусловленность. Геология и геофизика, 63(6), 801-829, doi: 10.15372/GiG2021153.

Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Пыряев А.Н., Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Сереткин Ю.В., Пеков И.В., Некипелова А.В., Хворов П.В. (2024). Стабильные изотопы углерода и кислорода в процессах изохимического контактового метаморфизма (на примере Кочумдекского ореола, Восточная Сибирь). Геология и геофизика, 65(5), 675-693, doi: 10.15372/GiG2023167.

Рис. 10 Тренд сопряженного изменения изотопного состава O и C в породах Кочумдекского контактового ореола в сравнении с трендом для скарнированных мраморов ореола Марулан (Австралия) (Buick, Cartwright, 2000).

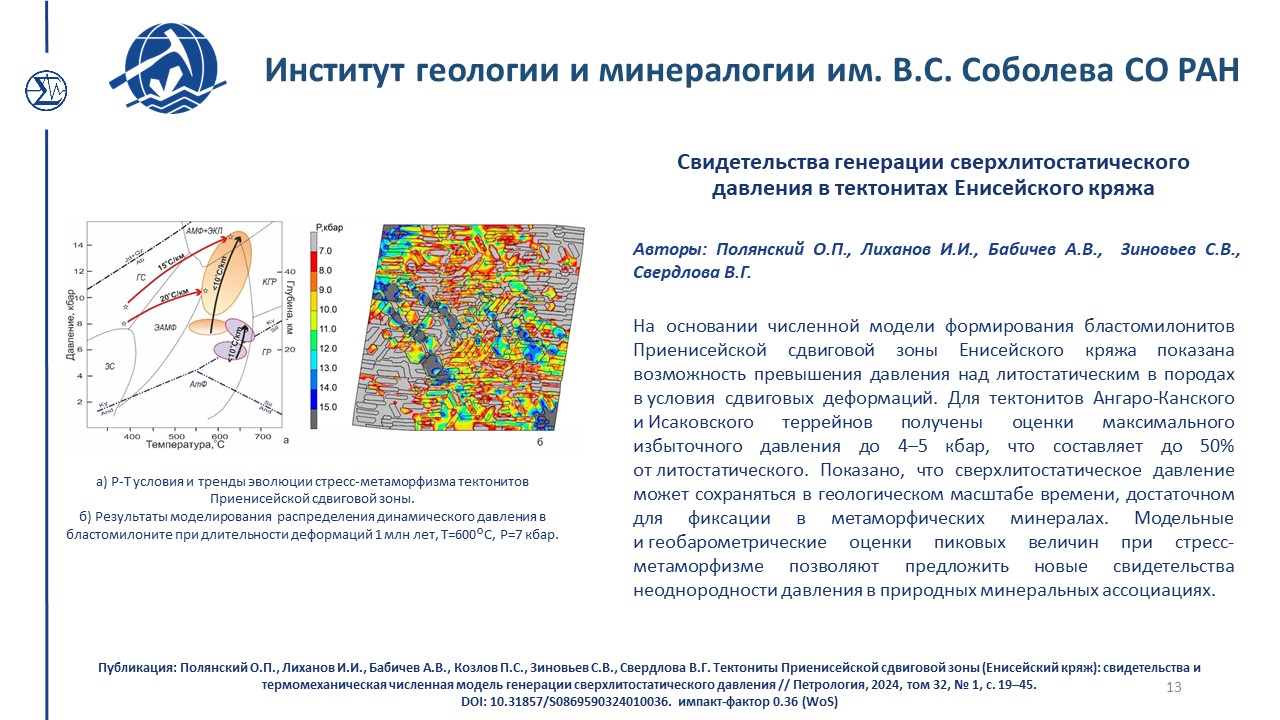

На основании разработанной численной модели напряженно-деформированного состояния полиминерального вещества, описывающей формирование бластомилонитов в Енисейской сдвиговой зоне, обоснованы термобарометрические оценки сверхлитостатического давления, в породах, попавших в условия сдвиговых деформаций. Для тектонитов южного (Ангаро-Канский блок) и северного (Исаковский террейн и гаревский комплекс) сегментов получены оценки максимального избыточного давления от 2–3 кбар до 4–5 кбар, что составляет от 25 до 50% от литостатического. Показано, что избыточное давление может сохраняться в локальном объеме породы в геологическом масштабе времени, достаточном для его фиксации в метаморфических минералах. Модельные значения сверхлитостатического давления представляют новые свидетельства неоднородности давления в природных минеральных ассоциациях. Результаты моделирования эволюции апометабазитовых бластомилонитов показывают, что избыточное давление в сдвиговой зоне возможно при температуре не более 600–650°С. Наличие флюида или частичного расплава препятствуют возникновению сверхдавления. Величина избыточного давления под действием напряжений сдвига зависит от минерального состава и структуры породы (Полянский и др., 2024).

Рис. 10. Зависимость динамического давления от температуры в бластомилонитах Северо-Енисейского кряжа при сдвиговых деформациях.

Полянский О.П., Лиханов И.И., Бабичев А.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В., Свердлова В.Г. Тектониты Приенисейской сдвиговой зоны (Енисейский кряж): свидетельства и термомеханическая численная модель генерации сверхлитостатического давления// Петрология, 2024, том 32, № 1, с. 19–45. DOI: 10.31857/S0869590324010036.

Экспериментально показана возможность абиогенного образования формиатов при взаимодействии карбонатных минералов с водным флюидом.

Рис. 11.

Goryainov, Sergey, Alexander Krylov, Ulyana Borodina, Anna Likhacheva, Svetlana Krylova, Yurii Seryotkin, Nikita Bogdanov, Alexander Vtyurin, and Svetlana Grishina. 2024. “Raman Study of Decomposition of Na-Bearing Carbonates in Water Fluid at High P–T Parameters.” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 322 (December):124801. https://doi.org/10.1016/j.saa.2024.124801.

Наряду с использованием комплекса традиционных аналитических методов и аппаратуры «Центра коллективного пользования научным оборудованием много-элементных и изотопных исследований СО РАН» в ИГМ СО РАН лаборатория располагает современным оборудованием, в том числе:

Монокристальный дифрактометр TD-5000 (Tongda) и Ячейки с алмазными наковальнями для КР-спектроскопии и рентгеновской дифракции.

Монокристальный дифрактометр TD-5000 (Tongda)

Ячейки с алмазными наковальнями для КР-спектроскопии и рентгеновской дифракции

- Для проведения математического моделирования используются высокопроизводительные компьютеры Dell Precision T7600, Hewlett Packard Z840 и вычислительная рабочая станция на процессорах AMD Epyc, оснащенная 192-мя вычислительными ядрами.

- бинокулярный стереомикроскоп OLYMPUS SZ 51 с осветительным прибором OLYMPUS KL 300 LED; бинокулярный стереомикроскоп МСП-2 в.4 с осветительным прибором ОВ-12 (ЛОМО-МА); петрографический поляризационный микроскоп исследовательского класса OLYMPUS BX 51, оснащенный цифровой камерой Luminera Infinity 2.

Серёткин Юрий Владимирович — доцент, «Кристаллохимия минералов» (лекции) ГГФ НГУ

Ращенко Сергей Владимирович – старший преподаватель, «Экспериментальная минералогия и петрология высоких давлений» (лекции) ГГФ НГУ

Полянский Олег Петрович – эксперт РАН,

Сокол Эллина Владимировна – эксперт РАН, эксперт РНФ, член Экспертного совета ВАК по Наукам о Земле.

Лиханов Игорь Иванович – эксперт РАН, эксперт РНФ,

Ращенко Сергей Владимирович – эксперт РНФ.

2020 год

- The General Assembly 2020 of the EGU, Vienna, Austria, 3-8 May 2020. Сокол Э.В.

2021 год

- IV Всероссийская научная конференция с международным участием «Геодинамические процессы и природные катастрофы», 6-10 сентября 2021года, г. Южно-Сахалинск. Сокол Э.В., Кох С.Н.

- XIII Съезд Российского минералогического общества «Минералогия во всем пространстве сего слова: Проблемы развития минерально-сырьевой базы и рационального использования минерального сырья» и Федоровской сессии, г. Санкт-Петербург, 05-08 октября 2021. Сокол Э.В., Кох С.Н., Сереткин Ю.В., Горяйнов С.В., Половых (Девятиярова) А.С.

- Всероссийский ежегодный семинар по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии (ВЕСЭМПГ-2021), Москва, 25-26 мая 2021 г. (Ращенко С.В.)

2022 год

- Научная конференция “Геодинамика раннего докембрия: сходства и различия с фанерозоем”, 7-9 сентября 2022 года, г. Петрозаводск. (Полянский О.П., Лиханов И.И.)

2023 год

- Годичное собрание РМО «Минералого-геохимические исследования для решения проблем петро- и рудогенеза, выявления новых видов минерального сырья и их рационального использования» и Федоровская сессия 2023. Санкт-Петербург. 10-12 октября 2023 г. Сокол Э.В., Кох С.Н., Некипелова А.В.

- LIV (54) Тектоническое совещание «Тектоника и геодинамика Земной коры и мантии:

- фундаментальные проблемы», г. Москва. 31 января-4 февраля 2023 г. (Полянский О.П.)

2024 год

- 61st European High Pressure Research Group (EHPRG) Meeting, Салоники (Греция), 1-6 сентября 2024 г. (Ращенко С.В.)

- 14 Уральское литологическое совещание «Гетерогенность в осадочных системах», 14-18 октября 2024 года, г. Екатеринбург. Кох С.Н.

- Всероссийская конференция, посвященная 125-летию со дня рождения академика Д.С. Коржинского, проводимая в рамках 300-летия РАН «Физико-химические факторы эндогенного петро- и рудогенеза: новые рубежи», 15-17 октября 2024 года, г. Москва (Лиханов И.И.)

- Всероссийская научная конференция «Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)»: 15–19 октября 2024 г., г. Иркутск: ИЗК СО РАН (Полянский О.П.)

Разработана и практически реализована лабораторная схема получения кондиционных концентратов Al2SiO5 (андалузит и кианит) из рядовых полиминеральных метапелитовых пород. Методика нестандартного обогащения сочетает наиболее дешевые и простые методы магнитной и гравитационной сепарации без привлечения дорогостоящих флотационных схем и схемы повторной очистки. Она показала высокую эффективность при обогащении рядовых глиноземистых руд Енисейского кряжа. Эти руды обладают сложным фазовым составом; их отличает обилие полифазных минеральных сростков и умеренные содержания минералов группы силлиманита – 13-19 % (андалузит + кианит). Из этих пород были извлечены андалузит-кианитовые концентраты высокой чистоты (до 97 мас. % Al2SiO5), отвечающие всем современным коммерческим кондициям (Al2O3 > 54 мас. %, Fe2O3 < 1 мас. %, TiO2 < 1.2 мас. % и CaO+MgO < 0.2 мас. %). Концентраты с содержанием Al2O3 до 60 мас. % квалифицируются как среднесортные.

Sokol E.V., Kokh S.N., Nekipelova A.V., Likhanov I.I., Deviatiiarova A.S., Khvorov P.V. (2023). Alumina hosts in Fe and Al-rich metapelites from Transangaria (Yenisey Ridge, East Siberia): distribution, composition, and mining potential. Minerals, 13, 1316, doi: 10.3390/min13101316.

Некипелова А.В., Сокол Э.В., Кох С.Н., Лиханов И.И., Хворов П.В. (2023). Высокоглиноземистые породы Панимбинской и Маяконской площадей Енисейского кряжа: вещественный состав и перспективы получения андалузитовых и кианитовых концентратов. Литосфера, 23(3), 447-465 doi: 10.24930/1681-9004-2023-23-3-447-465.

Некипелова А.В., Сокол Э.В., Лиханов И.И., Кох С.Н., Козлов П.С., Хворов П.В. (2023). Характеристики кианитовых и андалузитовых концентратов из высокоглиноземистых метаморфических пород Заангарья Енисейского кряжа. Разведка и охрана недр, № 9, 30-33, doi: 10.53085/0034-026X_2023_09_30.

Рис. 1. Высокоглиноземистые породы Тейского комплекса (Енисейский кряж) и финальные Al2SiO5-концентраты, полученные из них.

А – Облик рядовых глиноземистых руд. ах.

Б – Индивид андалузита (хиастолит), частично замещенный мусковитом. Оптические фотографии, николи скрещены.

В, Г – Финальные Al2SiO5-концентраты. Многоэлементные карты в характеристическом излучении Al, Si, K, Fe.

And – анадалузит, Bt – биотит, Kу – кианит, Ms – мусковит, Qz – кварц.

Рис. 2. Практическая лабораторная схема обогащения типичных глиноземистых руд Енисейского кряжа.

Рис. 3. Вариационная диаграмма составов валовых проб и продуктов обогащения метапелитов Тейского комплекса, Енисейский кряж.

1 – валовые пробы рядовых глиноземистых руд Енисейского кряжа; 2 – выделенные в лабораторных условиях финальные Al2SiO5 концентраты из глиноземистых руд Енисейского кряжа; 3 – составы опытных Al2SiO5 концентратов из высокоглиноземистых метаморфических пород [Lepezin, 1999; Bulut et al., 2004; Zhou et al., 2011; Zhou and Zhang, 2011; Wala et al., 2014; Zhao et al., 2017; Gogou et al., 2021]; 4 – коммерческие Al2SiO5 продукты ХХ вв. [Overbeek, 1989; Mitchel and Harrison, 1997; Dubreuil and Sobolev, 1999; Lepezin, 1999]; 5 – современные коммерческие Al2SiO5 продукты фирм LKAB Minerals, Andalusita S.A.; Maxworth International Pty. Ltd, Salgo Minerals, Kerala Minerals and Metals Ltd; Kyanite Mining Corporation, OR-Grade Indian Rare Earth Ltd, Great Wall Mineral.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0026; Номер Гос. учета: 122041400176-0. «Закономерности минерально-структурных преобразований в метаморфических процессах и массотеплоперенос в масштабе от кристаллической решетки до геологических тел », руководитель Полянский Олег Петрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0016. «Закономерности метаморфических процессов: эволюция вещества в масштабе от кристаллической решетки до геологических тел», руководитель Полянский Олег Петрович

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 24-77-00014; Номер Гос. учета – 124102100597-2. «Минералы группы мелилита в породах контактового и пирогенного метаморфизма: зональность, кристаллохимия и петрогенетическая информативность», руководитель Половых (Девятиярова) Анна Сергеевна

- РНФ№ 23-77-10047; Номер Гос. учета – 123092600087-8. «Несоразмерно модулированные структуры при высоком давлении: от минералов к функциональным материалам», руководитель Ращенко Сергей Владимирович

- РНФ№ 23-27-00130; Номер Гос. учета – 123021300272-1. «Роль рифтогенеза и траппового магматизма в формировании Вилюйского и Енисей-Хатангского прогибов (Сибирская платформа)», руководитель Полянский Олег Петрович

- РНФ№ 22-77-00068; Номер Гос. учета – 122110700027-5. «Взаимодействие мантийных и коровых магм в аспекте численного термомеханического моделирования», руководитель Семенов Александр Николаевич

- РНФ№ 22-27-00235; Номер Гос. учета – 122080300083-1. «Влияние состава сжимающей среды на структурную эволюцию слоистых и субслоистых силикатов при высоких давлении и температуре», руководитель Сереткин Юрий Владимирович

- РНФ№ 21-77-20018; Номер Гос. учета – 121120700087-9. «Метаморфические комплексы Енисейского кряжа: история геологического развития, природа протолитов, сырьевой потенциал», руководитель Лиханов Игорь Иванович

- РНФ№ 21-77-00016; Номер Гос. учета – 121120700182-1. «Высокобарическая кристаллохимия Na-Ca карбонатов как потенциальных резервуаров углерода в мантии Земли», руководитель Ращенко Сергей Владимирович

2023 год

- Bekker T.B., Ryadun A.A., Davydov A.V., Rashchenko S.V. LiBa12(BO3)7F4 (LBBF) crystals doped with Eu3+,Tb3+, Ce3+: structure and luminescence properties // Dalton Trans., 2023, 52, 8402. DOI: 10.1039/d3dt01279d

- Bekker T.B., Ryadun A.A., Rashchenko S.V., Davydov A.V., Baykalova E.B., Solntsev V.P. A Photoluminescence Study of Eu3+ , Tb3+, Ce3+ Emission in Doped Crystals of Strontium-Barium Fluoride Borate Solid Solution Ba4−xSr3+x(BO3)4−yF2+3y (BSBF)// Materials 2023, 16, 5344. DOI: 10.3390/ma16155344

- Chayka I.F., Izokh A.E., Kamenetsky V.S., Sokol E.V., Lobastov B.M., Kontonikas-Charos A., Zelenski M.E., Kutyrev A.V., Sluzhenikin S.F., Zhitova L.M., Shvedov G.I., Shevko A.Ya., Gora M.P. Origin of chromitites in the Norilsk-1 intrusion (Siberian LIP) triggered by assimilation of argillaceous rocks by Cr-rich basic magma // Lithos – 2023 – Volumes 454–455 – 107254. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107254

- Chepurov A., Goryainov S., Gromilov S., Zhimulev E., Sonin V., Chepurov A., Karpovich Z., Afanasiev V., Pokhilenko N. HPHT-Treated Impact Diamonds from the Popigai Crater (Siberian Craton): XRD and Raman Spectroscopy Evidence // Minerals – 2023 – 13(2) – 154. DOI: 10.3390/min13020154

- Deev E., Dublyansky Y., Kokh S., Scholz D., Rusanov G., Sokol E., Khvorov P., Reutsky V., Panin A. Large Holocene paleoseismic events and synchronized travertine formation: a case study of the Kurai fault zone (Gorny Altai, Russia) // International Geology Review Volume 65, 2023 - Issue 15. DOI: 10.1080/00206814.2022.2145510

- Deev E.V., Kokh S.N., Dublyansky Y., Sokol E.V., Denis S., Rusanov G.G., Reutsky V.N. Travertines of the South-Eastern Gorny Altai (Russia): Implications for Paleoseismology and Paleoenvironmental Conditions // Minerals – 2023 – 13(2) – 259. DOI: 10.3390/min13020259

- Goryainov S.V. Algorithm of the selection of materials for detector of high-frequency gravitational waves // The European Physical Journal Plus – 2023 – V. 138 – 222. DOI: 10.1140/epjp/s13360-023-03770-3

- Kokh S.N., Sokol E.V. Combustion Metamorphism in Mud Volcanic Events: A Case Study of the 6 May 2000 Fire Eruption of Karabetova Gora Mud Volcano // Minerals – 2023 – 13 – 355. DOI: 10.3390/min13030355

- Korsakov A.V., Romanenko A.V., Sokol A.G., Musiyachenko K.A. Raman spectroscopic study of the transformation of nitrogen-bearing K-cymrite during heating experiments: Origin of kokchetavite in high-pressure metamorphic rocks // J Raman Spectrosc – 2023 – 1–8. DOI: 10.1002/jrs.6541

- Kupriyanov I.N., Sokol A.G., Seryotkin Y.V., Kruk A.N., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A. Nitrogen fractionation in mica metapelite under hot subduction conditions: Implications for nitrogen ingassing to the mantle // Chemical Geology – Volume 628 – 121476. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2023.121476

- Likhacheva A.Yu., Goryainov S.V., Ignatov M.A., Romanenko A.V., Seryotkin Y.V. Comparative study of the HP-HT behavior of a layered silicate apophyllite in water and paraffin oil // J Raman Spectrosc. 2023;54:209–216. DOI: 10.1002/jrs.6468

- Likhanov I.I. Grenville and Valhalla Tectonic Events at the Western Margin of the Siberian Craton: Evidence from Rocks of the Garevka Complex, Northern Yenisei Range, Russia // Petrology – 2023 – V.30 – P.S72–S100. DOI: 10.1134/S0869591123010058

- Moshkina E., Seryotkin Y., Bayukov O., Molokeev M., Kokh D., Smorodina E., Krylov A., Bezmaternykh L. Flux growth and phase diversity of the triple oxides of transition metals (Mn,Fe,Ga)2O3 in multicomponent fluxes based on Bi2O3–MoO3–B2O3–Na2O // CrystEngComm, 2023, 25, 2824. DOI: 10.1039/d3ce00147d

- Moshkina E.M., Belskaya N.A., Molokeev M.S., Bovina A.F., Shabanova K.A., Kokh D., Seretkin Yu. V., Velikanov D.A., Eremin E.V., Krylov A.S., Bezmaternykh L. N. Growth Conditions and the Structural and Magnetic Properties of Cu2MBO5 (M = Cr, Fe, Mn) Oxyborates with a Ludwigite Structure // Journal of Experimental and Theoretical Physics – 2023 – Vol. 136 – No. 1 – pp. 17–25. DOI: 10.1134/S1063776123010144

- Nekipelova A.V., Sokol E.V., Kokh S.N., Likhanov I.I., Khvorov P.V. (2023) High-alumina rocks from the Panimba and Mayakon areas (Yenisei Ridge): Composition and industrial perspectives. Lithosphere (Russia), 23(3), 447-465. (In Russ.). DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-3-447-465

- Nozhkin A.D., Turkina O.M., Likhanov I.I. Neoproterozoic Collision Granitoids in the Southwestern Margin of the Siberian Craton: Chemical Composition, U−Pb Age, and Formation Conditions of the Gusyanka Massif // Geochemistry International – 2023 – Vol. 61 – No. 5 – pp. 484–498. DOI: 10.1134/S0016702923050063

- Palyanova G., Kutyrev A., Beliaeva T., Shilovskikh V., Zhegunov P., Zhitova E., Seryotkin Y. Pd,Hg-Rich Gold and Compounds of the Au-Pd-Hg System at the Itchayvayam Mafic-Ultramafic Complex (Kamchatka, Russia) and Other Localities // Minerals – 2023 – 13 – 549. DOI: 10.3390/min13040549

- Polyansky O.P., Baltybaev S.K., Babichev A.V., 2023. A Combined Model of the Diapiric and Collisional Formation Mechanism of the Paleoproterozoic Granite-Migmatite-Gneiss Domes of the Svecofennian Belt. Geodynamics & Tectonophysics 14 (4), 0715. DOI: 10.5800/GT-2023-14-4-0715

- Polyansky O.P., Selyatitskii A.Yu., Zinoviev S.V., Babichev A.V. Early Paleozoic Tectonothermal Evolution of the Khan-Khukhay Metamorphic Complex, Northern Mongolia // Petrology – 2023 – Vol. 31 – No. 5 – pp. 519–537. DOI: 10.31857/S0869590323050047

- Rashchenko S., Kolesnichenko M., Mikhno A., Shatskiy A. High pressure Raman study of Na4Ca(CO3)3 from the ambient pressure to 11 GPa // High Pressure Research – 2023 – Volume 43 – Issue 3 – Pages 205-214. DOI: 10.1080/08957959.2023.2218535

- Rashchenko S., Mikhno A., Shatskiy A. High-pressure Raman study of Na-Ca burbankite—A possible CO2 host in deep mantle // J. Raman Spectrosc 2023, 54(1), 101. DOI: 10.1002/jrs.6463

- Rashchenko S.V., Davydov A., Sagatov N.E., Podborodnikov I.V., Arkhipov S.G., Romanenko A.V., Bekker T.B. Symmetry control of cation substitution in ‘antizeolite’ borates // Materials Research Bulletin Volume 167, November 2023, 112398. DOI: 10.1016/j.materresbull.2023.112398

- Reverdatto V.V., Likhanov I. I., Polyansky O. P. Peculiarities of the Formation of Rare Minerals during Shallow Metamorphism and Metasomatism // Doklady Earth Sciences, 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23601633

- Rezvukhin D.I., Rashchenko S.V., Sharygin I.S., Malkovets V.G., Alifirova T.A., Pautov L.A., Nigmatulina E.N. and Seryotkin Y.V. (2023) Botuobinskite and mirnyite, two new minerals of the crichtonite group included in Cr-pyrope xenocrysts from the Internatsionalnaya kimberlite. Mineralogical Magazine 1–10. DOI: 10.1180/mgm.2023.10

- Semerikova A., Chanyshev A.D., Glazyrin K., Pakhomova A., Kurnosov A., Litasov K., Dubrovinsky L., Fedotenko T., Koemets E. Rashchenko S. Does It “Rain” Diamonds on Neptune and Uranus? // ACS Earth Space Chem – 2023 – 7,3 – 582–588. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.2c00343

- Seryotkin Y.V., Ignatov M.A. Structure evolution of fluorapophyllite-(K) under high pressure // High Pressure Research - 2023 - 43:4 - 279-292. DOI: 10.1080/08957959.2023.2248357

- Seryotkin Y.V., Kupriyanov I.N., Ignatov M.A. Single-crystal X-ray diffraction and IR-spectroscopy studies of potassium-deficient fluorapophyllite-(K) // Physics and Chemistry of Minerals – 2023 – V. 50 – 6. DOI: 10.1007/s00269-022-01229-y

- Sklyarov E.V., Kargopolov S.A., Lavrenchuk A.V., Pushkarev E.V., Semenova D.V. Geology, Petrology, and Mineralogy of Hornfels-like Rocks (Beerbachite) in the Early Paleozoic Olkhon Collisional Orogen (West Baikal Area, Russia) // Minerals – 2023 – 13 – 1370. DOI: 10.3390/min13111370

- Sokol A.G., Kupriyanov I.N., Kotsuba D.A., Korsakov A.V., Sokol E.V., Kruk A.N. Nitrogen storage capacity of phengitic muscovite and K-cymrite under the conditions of hot subduction and ultra high pressure metamorphism // Geochimica et Cosmochimica Acta – V. 355 - 15 August – P. 89-109. DOI: 10.1016/j.gca.2023.06.026

- Sokol E.V., Kokh S.N., Nekipelova A.V., Likhanov I.I., Deviatiiarova A.S., Khvorov P.V. Alumina Hosts in Fe- and Al-Rich Metapelites from Transangaria (Yenisey Ridge, East Siberia): Distribution, Composition, and Mining Potential. Minerals 2023, 13, 1316. DOI: 10.3390/min13101316

- Лиханов И.И., Козлов П.С. Высокоглиноземистые породы Енисейского кряжа: особенности метаморфизма и перспективы практического использования // Разведка и охрана недр – 2023 - №9 – С. 22-30. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_09_22

- Некипелова А.В., Сокол Э.В., Лиханов И.И., Кок С.Л., Козлов П.С., Хворов П.В. ХАРАКТЕРИСТИКИ КИАНИТОВЫХ И АНДАЛУЗИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД ЗААНГАРЬЯ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА // РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР – 2023 – сентябрь – с. 30-33. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_09_30

- Ножкин А.Д., Лиханов И.И. ЗОЛОТО В ПОРОДАХ ДОКЕМБРИЯ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА И ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОМ ПОЯСЕ РЕГИОНА // Геосферные исследования. 2023. № 2. С. 49–70. DOI: 10.17223/25421379/27/5

- Симонов В.А., Полянский О.П., Котляров А.В., Карманов Н. С., Королева О. В., Прокопьев А. В. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВОНСКИХ БАЗИТОВ ВИЛЮЙСКО-МАРХИНСКОГО ДАЙКОВОГО ПОЯСА ВИЛЮЙСКОГО ПАЛЕОРИФТА (СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА) // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2023, том 511, № 1, с. 38–45. DOI: 10.31857/S2686739723600509

- Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Пыряев А.Н., Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Сереткин Ю.В., Пеков И.В., Некипелова А.В., Хворов П.В. СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ИЗОХИМИЧЕСКОГО КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КОЧУМДЕКСКОГО ОРЕОЛА, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) // Геология и геофизика, DOI: 10.15372/GIG2023167. DOI: 10.15372/GIG2023167

- Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Пыряев А.Н., Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Сереткин Ю.В., Пеков И.В., Некипелова А.В., Хворов П.В. СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ИЗОХИМИЧЕСКОГО КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КОЧУМДЕКСКОГО ОРЕОЛА, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) // Геология и геофизика, DOI: 10.15372/GIG2023167. DOI: 10.15372/GIG2023167

2024 год

- Basanova E.I., Kulikova E., Bormotov N.I., Serova O., Shishkina L., Ovchinnikova A., Odnoshevskiy D., Pyankov O., Agafonov A., Yarovaya O., Borisevich S., Ilyina M., Kolybalov D., Arkhipov S., Bogdanov N., Pavlova M.A., Salakhutdinov N., Perevalov V.P., Nikitina P.A. 2-Aryl-1-hydroxyimidazoles possessing antiviral activity against wide range of orthopoxviruses including Variola virus. // RSC Med. Chem., 2024. DOI: 10.1039/D4MD00181H

- Gavryushkin P.N., Rečnik A., Donskikh K.G., Banaev M.V., Sagatov N.E., Rashchenko S., Volkov S., Aksenov S., Mikhailenko D., Korsakov A., Daneu N., Litasov K.D. The intrinsic twinning and enigmatic twisting of aragonite crystals // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 121 (6) e2311738121. DOI: 10.1073/pnas.2311738121

- Gaydamaka A., Bogdanov N., Zakharov B., Goryainov S., Boldyreva E. A comparative study of the effect of high-pressure and low temperature on the crystal structure of lithium xanthinate hydrate // Acta Crystallogr B Struct Sci Cryst Eng Mater. 2024 Aug 1;80(Pt 4):311-325. DOI: 10.1107/S2052520624005201

- Gaydamaka A.A., Rashchenko S.V. Crystal structure of the incommensurate modulated high-pressure phase of the potassium guaninate monohydrate//Acta Crystallogr B Struct Sci Cryst Eng Mater. 2024, DOI: 10.1107/S2052520624008710.

- Goryainov S., Krylov A., Borodina U., Likhacheva A., Krylova S., Seryotkin Y., Bogdanov N., Vtyurin A., Grishina S., Raman study of decomposition of Na-bearing carbonates in water fluid at high P–T parameters // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 322, 2024, 124801. DOI: 10.1016/j.saa.2024.124801

- Ignatov M.A., Rashchenko S.V., Likhacheva A.Yu, Romanenko A.V., Shatskiy A.F., Arefiev A.V., Litasov K.D. High-pressure structural behavior of α-K2Ca3(CO3)4 up to 20 GPa. // Physics and Chemistry of Minerals 51(3). DOI: 10.1007/s00269-024-01292-7

- Kuznetsov A.B., Zholdas Y.A., Gorelova L.A., Fedorenko A.D., Ryadun A.A., Seryotkin Y.V., Shevchenko V.S., Kokh A.E., Klimov A.O., Kokh K.A. Synthesis, Growth, and Luminescence Properties of Rare Earth Borates KSrY(BO3)2: Tb3+ and Tb4+ // Cryst. Growth Des. 2024, 24, 5478−5485. DOI: 10.1021/acs.cgd.4c00140

- Likhacheva A.Yu, Milos S., Romanenko A. V., Goryainov S. V., Semerikova A. I., Rashchenko S. V., Miletich R., Shatsky A. High-pressure behavior and stability of synthetic buetschliite K2Ca(CO3)2 up to 19 GPa and 300C // J Raman Spectrosc. 2024. Volume55, Issue4. Pages 517-524. DOI: 10.1002/jrs.6654

- Likhacheva A.Yu, Romanenko A.V., Rashchenko S.V., Miloš S., Lotti P., Miletich R., Shatskiy A. Crystallographic mechanism of the elastic behaviour of synthetic bütschliite K2Ca(CO3)2 on compression to 20 Gpa // Physics and Chemistry of Minerals, Volume 51, article number 29, (2024). DOI: 10.1007/s00269-024-01291-8

- Milakhin D., Malin T., Mansurov V., Maidebura Y., Bashkatov D., Milekhin I., Goryainov S., Volodin V., Loshkarev I., Vdovin V., Gutakovskii A., Ponomarev S., Zhuravlev K. Tackling residual tensile stress in AlN-on-Si nucleation layers via the controlled Si(111) surface nitridation // Surfaces and Interfaces, Volume 51, 2024, 104817. DOI: 10.1016/j.surfin.2024.104817

- Nozhkin A.D., Turkina O.M., Likhanov I.I., Ronkin Yu.L. Early Neoproterozoic Granitoids in the Ryazanovsky Massif of the Yenisei Ridge as Indicators of the Grenville Orogeny at the Western Margin of the Siberian Craton // Geodynamics & Tectonophysics 15 (2), 2024. 0745. DOI: 10.5800/GT-2024-15-2-0745

- Palyanova G.A., Beliaeva T.V., Savelyev D.P., Seryotkin Y.V. Minerals of the Au-Cu-Ag System in Grains from the Placers of the Olkhovaya-1 River (Eastern Kamchatka, Russia) // Minerals 2024, 14(5), 448. DOI: 10.3390/min14050448

- Palyanova G.A., Rychagov S.N., Svetova E.N., Moroz T.N., Seryotkin Yu.V., Sandimirova E.I., Bortnikov N.S. Unusual Ore Mineralization of Siliceous Rocks in the Southern Kambalny Central Thermal Field (Kamchatka) // Doklady Earth Sciences, Volume 519, pages 1868–1876, 2024. DOI: 10.1134/S1028334X24603535

- Polyansky O.P., Filippov Yu.F., Selyatitskii A.Y., Polyansky P.O. Geochemical Characteristics of Mafic Rocks in the Structure of the Yenisei-Khatanga Trough and Their Belonging to the Siberian Trap Province // Geodynamics & Tectonophysics 15 (2), 0747, 2024. DOI: 10.5800/GT-2024-15-2-0747

- Polyansky O.P., Likhanov I.I., Babichev A.V., Kozlov P.S., Zinoviev S.V., Sverdlova V.G. Tectonites of the Yenisei Shear Zone (Yenisei Ridge): Evidence and Thermomechanical Numerical Model of Generation of Tectonic Overpressure // Petrology, Volume 32, Issue 1, p.16-40 (2024). DOI: 10.1134/S0869591124010077

- Polyansky O.P., Simonov V.A., Koroleva O.V., Prokopiev A.V., Babichev A.V., Kotlyarov A.V., Semenov A.N. Two-Stage Model of Devonian Basic Magmatism in the Vilyui Paleorift (Siberian Platform) // Russian Geology and Geophysics July 01, 2024, Vol.65, 814-830. DOI: 10.2113/RGG20234666

- Rashchenko S.V., Bekker T.B., Davydov A.V., Goldenberg B.G. Ba-Sr fluoride borates as inorganic radiochromic materials // Radiation Measurements, 2025, Volume 181, 107352. DOI: 10.1016/j.radmeas.2024.107352

- Rashchenko S.V., Ignatov M.A., Shatskiy A.F., Arefiev A.V., Litasov K.D. Coupling between cation and anion disorder in β-K2Ca3(CO3)4 // J. Appl. Cryst. (2024). 57, 665–669. DOI: 10.1107/S1600576724002292

- Romanenko A.V., Rashchenko S.V., Korsakov A.V., Sokol A.G. High pressure behavior of K-cymrite (KAlSi3O8·H2O) crystal structure // Physics and Chemistry of Minerals, Volume 51, article number 36, (2024). DOI: 10.1007/s00269-024-01296-3

- Romanenko A.V., Rashchenko S.V., Korsakov A.V., Sokol A.G., Kokh K.A. Compressibility and pressure-induced structural evolution of kokchetavite, hexagonal polymorph of KAlSi3O8, by single-crystal X-ray diffractio//American Mineralogist (2024) 109 (7): 1284–1291, DOI: 10.2138/am-2023-9120

- Semenov A.N., Polyansky O.P., Reverdatto V.V. 3D Modeling and the Age of the Collision Metamorphism of the Khan-Khukhei Block, Northern Mongolia // Doklady Earth Sciences, Volume 517, pages 1340–1345, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X2460155X

- Seryotkin Y.V. Structure evolution of hydroxyapophyllite-(K) under high pressure//Physics and Chemistry of Minerals (2024) 51:3. DOI: 10.1007/s00269-023-01265-2

- Sokol E.V., Deviatiiarova A.S., Kopanina A.V., Filippova K.A., Vlasova I.I. Morphology and composition of calcium oxalate monohydrate phytoliths in the bark of Betula ermanii (stone birch): Case study from Sakhalin Island // Microsc Res Tech. 2024 Jun 26, 1–15. DOI: 10.1002/jemt.24636

- Sokol E.V., Nekipelova A.V., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Kokh S.N., Tikhova V.D., Filippova K.A., Danilenko I.V., Khvorov P.V. The Origin of Biogenic Horizons in the Pleistocene Strata of Denisova Cave: Mineralogical and Geochemical Markers Help to Reconstruct the Sources of Matter // Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2024; 51(1):35-46. DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.035-046

- Sokol E.V., Nekipelova A.V., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Kokh S.N., Tikhova V.D., Filippova K.A., Danilenko I.V., Khvorov P.V. The Origin of Biogenic Horizons in the Pleistocene Strata of Denisova Cave: Mineralogical and Geochemical Markers Help to Reconstruct the Sources of Matter//Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 52 (1) 2024. doi:10.17746/1563-0110.2024.52.1.035-046

- Sonin V. M., Zhimulev E. I., Chepurov A. I., Goryainov S. V., Gromilov S. A., Gryaznov I. A., Chepurov A. A., Tomilenko A. A. Synthesis of diamond from polycyclic aromatic hydrocarbons (anthracene) in the presence of an Fe,Ni-melt at 5.5 GPa and 1450 °C // CrystEngComm, 2024, 26, 1583. DOI: 10.1039/d3ce01220d

- Sukhorukova V.P., Turkina O. M., Reverdatto V.V. Time of Single-Act Metamorphism of Sedimentary Rocks of the Yenisei Complex (Angara–Kan Block) Based on U–Pb Dating of Monazite// Doklady Earth Sciences, 2025, Vol. 520:25, DOI: 10.1134/S1028334X24604310

- Vernikovsky V.A., Semenov A.N., Polyansky O.P., Babichev A.V., Vernikovskaya A.E., Matushkin N.Yu. Tectonothermal Model and Magmatism Evolution of the Postcollisional (pre-Plume) Stage of the Kara Orogen (Northern Taimyr, Central Arctic) // Doklady Earth Sciences, Volume 514, Issue 1, p.43-49. DOI: 10.1134/S1028334X23602699

- Vernikovsky, V.A., Semenov, A.N., Polyansky, O.P. et al. Formation Conditions of the Postcollisional Granites of the Kara Orogen (Northern Taimyr, Central Arctic): Application of 3D Numerical Modeling. Dokl. Earth Sc. (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24604565

- Yurii V.S., Sergey V.R., Anna Y.L. The evolution of yugawaralite structure at high pressure: A single-crystal X-ray diffraction study // Materials Chemistry and Physics, Volume 325, 2024, 129753. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2024.129753

- Zolotarev A.A., Avdontceva M.S., Krivovichev S.V., Sokol E.V., Zhitova E.S., Chen J., Li Y., Zolotarev A.A., Vlasenko N.S., Rassomakhin M.A. // ACS Earth Space Chem. 2024, 8, 7, 1429–1439. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.4c00058

- Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Ножкин А.Д., Козлов П.С. Свидетельства гренвильских и вальгальских тектонических событий на западной окраине Сибирского кратона (Ангарский комплекс, Енисейский кряж) // Геосферные исследования. 2024. № 2. С. 6–36. DOI: 10.17223/25421379/31/1

- Некипелова А.В., Сокол Э.В., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Вещественный состав плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры: первые результаты сравнительного анализа // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий, Том XXX, стр. 200 – 205. 2024. DOI: 10.17746/2658-6193.2024.30.0200-0205

Основные объекты исследования, экспедиции/эксперименты/разработкиОбъекты исследования Лаборатории № 440 имеют широкую географию и образовались в различных Р-Т режимах (HP, UHP, HT-LP, UHT и др.). Различные полевые отряды лаборатории (до 4-5 за один полевой сезон) работают в разных частях Западной и Восточной Сибири и сопредельных стран Азии. Основными научными объектами исследований являются:

зональные HP-LT и UHT метаморфические комплексы Енисейского кряжа (Красноярский край),

раннедокембрийские метаморфические и магматические (гранулитовые) комплексы Ангаро-Канского выступf юго-запада Сибирского кратона (Иркутская область и Красноярский край),

эклогиты и глаукофановые сланцы Чарской и Уймонской зон (С.-В. Казахстан и Горный Алтай, соответственно), Куртушибинского и Атбашинского хребтов (З. Саян и Киргизия, соответственно), Максютовского комплекса (Урал),

метаморфические породы Чернорудской зоны (З. Прибайкалье),

HP-UHP "коровые" перидотиты и гранатиты Fe-Ti типа Кокчетавского массива (С. Казахстан),

зональные метаморфические комплексы коллизионно-сдвиговой зоны Монгольского Алтая (Ю.-З. сектор),

пирометаморфические комплексы (комплексы горелых пород, пирогенные комплексы, горельники) Кузбасса, Горного Алтая, Раватского пожара, Керченско-Таманской и Каспийской грязевулканических провинций, поля Алтын-Эмель (Казахстан), формации Хатрурим (Израиль, Иордания), территория Даба-Свага, Иордания.

Полевые исследования метаморфических горных пород дополняются экспериментами, позволяющими воспроизвести высокие давления и температуры недр Земли в лаборатории. Изучение "обожжёных" (пирометаморфических) пород позволяет развивать и прикладное направление – технологии получения пористых конструкционных материалов за счёт термообработки силикатных составов.

Рис. 4. Экспедиционные работы на Енисейском кряже

Рис. 5. Экспедиционные работы в Монгольском Алтае

Рис. 6. Экспедиционный "Урал". Вброд через разлившуюся после дождя таёжную реку

Рис. 7. Метаморфизованные подушечные базальты (пиллоу-лавы) Чарской зоны, В. Казахстан

Рис. 8. Экспедиционные работы в респ. Тыва (нагорье Сангилен)

Рис. 9. Панорама горельника, вскрытого карьером (Калзыгайская площадь, Кузнецкий угольный бассейн), 2009 г. Видимая мощность горельника составляет ~80 м. (Сокол и др., 2014)

1 – пирогенная брекчия; 2 – остеклованные клинкеры; 3 – умеренно преобразованные пирогенные породы; 4 – четвертичные отложения (суглинки, лессовидные суглинки, современная почва); красная линия – взброс.