Лаборатория термобарогеохимии (436)

Заведующий лабораторией

Доктор геолого-минералогических наук Томиленко Анатолий Алексеевич

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук Томиленко Анатолий Алексеевич

Кадровый состав лаборатории

На сегодняшний день состав лаборатории насчитывает 34 штатных сотрудников, включая 3 докторов геолого-минералогических наук, 1 доктора физико-математических наук, 16 кандидатов наук и 15 сотрудников возрастом до 39 лет, из которых 3 студента магистратуры и 6 аспирантов.

В разное время сотрудниками лаборатории термобарогеохимии являлись Ю.А. Долгов, И.Т. Бакуменко, Т.Ю. Базарова, В.С. Шацкий, Н.П. Похиленко, Н.А. Шугурова, Н.Ю. Осоргин, Л.Ш. Базаров, О.Н. Косухин, М.Ю. Михайлов, И.В. Моторина, Н.М. Подгорных, Ю.В. Дублянский, А.П. Шебанин, С.В. Ковязин. Их труды внесли большой вклад в развитие как лаборатории, так и термобарогеохимии в целом.

Контакты

Заведующий лабораторией, l.г.-м.н. Томиленко Анатолий Алексеевич,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел. +7 (383) 330-85-39, +7 (383) 373-03-48.

, 630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН

Лаборатория термобарогеохимии была образована в 1964 году. В период 1964-88 гг. лабораторию возглавлял д.г-м.н. Долгов Ю.А., с 1988 г. по настоящее время заведующим лабораторией является д.г-м.н. Томиленко А.А. За долгую историю лаборатории термобарогеохимии появились и были развиты новые направления, охватывающие практически всё разнообразие минералообразующих процессов от нижних частей литосферной мантии до процессов и явлений на поверхности Земли.

Основные объекты исследования, экспедиции, эксперименты, разработки

Сотрудники лаборатории термобарогеохимии занимаются изучением различных геологических объектов, расположенных как на территории России, так и за рубежом (Казахстан, Италия, Таджикистан, Танзания и др.). Отдельными научными группами ведется работа с кимберлитами и ксенолитами мантийных пород Якутии; основными и кислыми породами Курило-Камчатской островной дуги; щелочными породами внутриконтинентальных обстановок Сибирской платформы, Кольского полуострова и Восточной Африки; гранитоидами складчатых областей Алтая и Приморья; золотоносными кварцевыми жилами Енисейского кряжа.

За последние 10 лет сотрудники лаборатории участвовали в экспедициях на алмазные трубки Якутии, Камчатку и Курильские острова, на объекты, расположенные в пределах Алданского щита, Кольского полуострова, Калба-Нарымского батолита и Енисейского кряжа.

Рис. 1. Сотрудник лаборатории 436 к.г-м.н. Кузьмин Д.В. ведет отбор образцов на вулкане Кудрявый (о. Итуруп)

Рис. 2. Полевая экспедиция на Курильские острова, 2018 г. Студент А.А. Котов и д.г-м.н. С.З. Смирнов направляются на теплоходе на о. Кунашир (фото И.Р. Низаметдинова)

Рис. 3. Сотрудница лаборатории 436 к.г-м.н. Соколова Е.Н. Полевая экспедиция на Южный Алтай, 2009 г.

Рис. 4. Сотрудники лаборатории 436 Максимович И.А., Секисова В.С. и д.г-м.н. Смирнов С.З. на конференции JKASP-2018 в ИВиС ДВО РАН

Рис. 5. Сотрудница лаборатории 436 к.г-м.н. Исакова А.Т. в карьере Ковдора (Мурманская область), 2015 г.

Фотографии из истории лаборатории можно посмотреть здесь

1. Гидротермальные рудные месторождения

Коренные золото-кварц-сульфидные месторождения в черносланцевых и терригенно-вулканогенных толщах обладают значительным промышленным потенциалом золота. Красноярский край – лидер золотодобычи в России. Здесь разрабатываются крупные месторождения в терригенно-карбонатных и терригенных толщах (Олимпиадинское, Ведугинское, Благодатное и др.). Основным вопросом генезиса такого золота является выяснение природы и источников золотоносных флюидов и возрастных соотношений метаморфизма, магматизма и оруденения. Получить ответы на эти вопросы можно с помощью изучения флюидных включений и изотопных исследований серы, углерода, кислорода, аргона и гелия, которые помогут охарактеризовать минералообразующую среду, рудоносность и проследить ее эволюцию, а также приблизиться к пониманию источника золота. Полученные характеристики флюидов могут иметь практическое применение при поисках и оценке новых месторождений и рудопроявлений.

Данное направление работает под руководством к.г.-м.н. Н.А. Гибшер и д.г.-м.н. А.А. Томиленко, в проведении научно-исследовательских работ участвуют к.г.-м.н. Е.О. Шапаренко и М.О. Хоменко.

Данная научная группа проводит широкий круг термобарогеохимических исследований с использованием комплексного подхода, сочетающего различные современные методы подготовки, изучения и анализа флюидных включений и интерпретации полученных результатов с учетом данных по изотопии гелия, аргона, углерода, кислорода и серы. Проведенные исследования на ряде золоторудных месторождений Енисейского кряжа показали, что рудные тела формировались в сходных физико-химических условиях из однотипных золотоносных флюидов, функционировавших в разных структурных областях в схожих геодинамических условиях. Это позволяет разработать общую модель формирования месторождений и создать инновационный термобарогеохимический метод оценки рудного потенциала глубоких горизонтов и поисков новых месторождений на Енисейском кряже.

В рамках этого направления ведется активное сотрудничество с коллегами из Красноярского Федерального университета, г. Красноярск и Института геологии алмазов и благородных металлов, г. Якутск.

2.Магматические процессы

2.1. Щелочной магматизм

В петрогенезисе щелочных пород большое значение придают процессам жидкостной силикатно-солевой несмесимости, обусловленной накоплением в расплавах летучих и флюсующих компонентов (CO2, Na, K, P, Cl, F, S и др.). Силикатно-карбонатная несмесимость объясняет образование карбонатитовых расплавов и их обогащенность рудными компонентами. Изучение расплавных и флюидных включений в минералах позволяет получить данные о физико-химических параметрах процесса и условиях формирования пород и оруденения. Ведущими сотрудниками этой научной группы являются к.г.-м.н. Л.И. Панина и д.г.-м.н. В.В. Шарыгин. Кроме того, в научных исследованиях активно участвуют кандидаты наук А.Т. Исакова, Е.Ю. Рокосова и А.Е. Старикова. Исследователи занимаются получением данных о физико-химических характеристиках исходных щелочных расплавов и условиях, при которых развивается силикатно-карбонатная или силикатно-солевая несмесимость (ликвация) на примерах магм, формировавших комплексы щелочных пород Алданского щита, Маймеча-Котуйской провинции, области Умбрия-Лацио (Италия) и рифта Грегори (Танзания).

2.2. Кислый магматизм

Одно из старейших направлений в лаборатории, которое началось с исследования включений кислых расплавов кандидатами геолого-минералогических наук И.Т. Бакуменко, В.П. Чупиным и О.Н. Косухиным. Комплексное изучение флюидных и расплавных включений в минералах кислых пород позволяет получать уникальные прямые данные о составах и физико-химических особенностях магматогенных флюидов во флюидно-магматических системах.

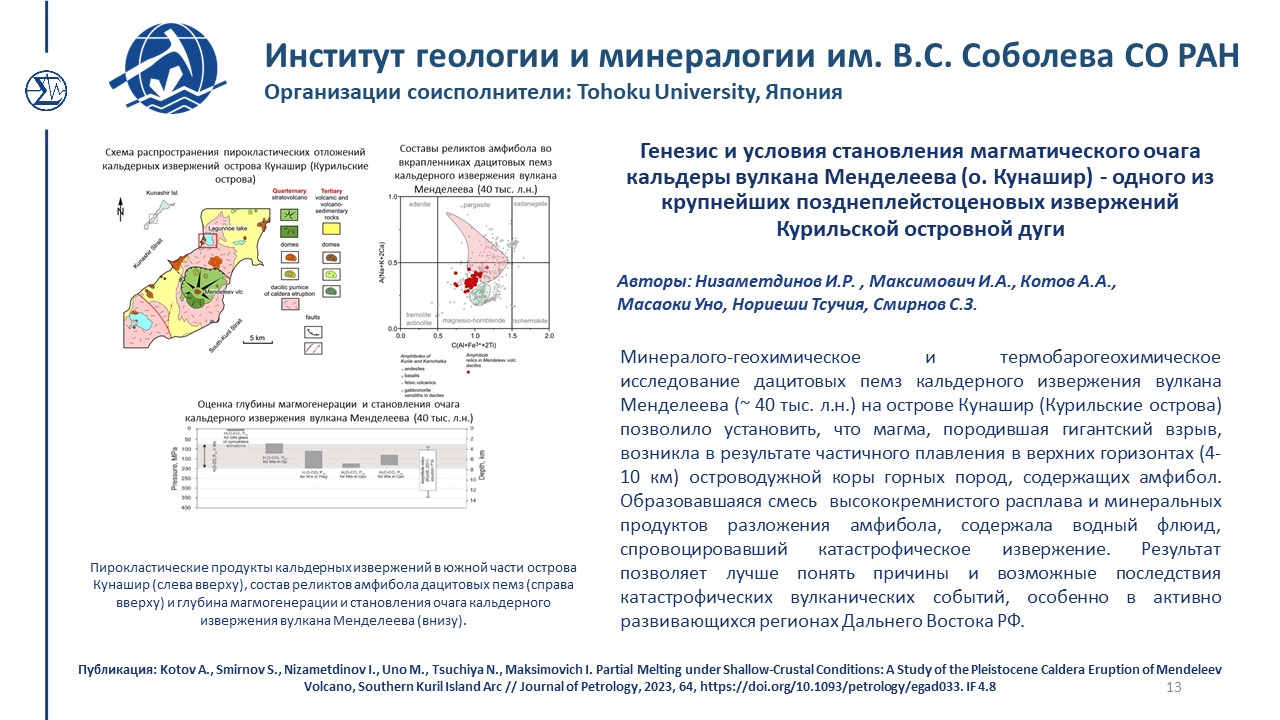

В рамках данного научного направления работают д.г.-м.н. С.З. Смирнов, к.г.-м.н. В.П. Чупин, к.г.-м.н. Е.Н. Соколова. В работе направления активно участвуют студенты и аспиранты ГГФ НГУ. Ими проводится изучение флюидного режима кристаллизации кислых магм при формировании крупных массивов и отдельных проявлений редкометалльно-гранитного магматизма, а также рудно-магматических систем, определение роли магматических флюидов в процессах рудообразования, флюидный режим субвулканических очагов кислой магмы и параметры, приводящие к катастрофическим, в том числе и кальдерообразующим, извержениям типа. Объектами изучения являются редкометалльные гранитоиды и миароловые гранитные пегматиты Приморья, Забайкалья, Калба-Нарымской структурной зоны (Вост. Казахстан) и Памира (Таджикистан), продукты крупных кальдерных извержений полуострова Камчатка и Большой Курильской гряды.

В рамках этого направления ведется активное сотрудничество с коллегами из ИГЕМ РАН (г. Москва), ВИМС (г. Москва), Института геохимии СО РАН (г. Иркутск), Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский) и Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск).

2.3. Основной магматизм

Это направление нацелено на получение данных о минералого-петрографических и изотопно-геохимических характеристик ксенолитов глубинных пород, вынесенных извержениями Авачинского и Харчинского вулканов, определение физико-химических параметров и флюидного режима в ходе метасоматического преобразования и плавления минеральных ассоциаций ксенолитов, а также получения данных об условиях формирования высокомагнезиальных базальтов вулканов Харчинский (Камчатка) и Меньший Брат (Курильские острова). Проведены исследования процессов, протекающих в близповерхностных очагах активных вулканов Клумба, Кудрявый, Эбеко и Райкоке (Курильские острова). Проводимые исследования позволяют получить новую информацию о процессах, происходящих при погружении океанической плиты, ее метаморфизме и дегидратации, фильтрации потоков флюидов и расплавов в мантийном клине, частичном плавлении мантии и магмообразовании в зонах субдукции, а также эволюции глубинных магм в пределах островодужной коры. В рамках этого направления ведутся активные исследования к.г.-м.н. Д.В. Кузьминым, к.г.-м.н. Т.Ю. Тиминой и к.г.-м.н. И.Р. Низаметдиновым. В работе направления активно участвуют студенты ГГФ НГУ.

В рамках этого направления ведется активное сотрудничество с коллегами из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский) и Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск).

3. Кимберлиты, флюиды в мантии Земли, природные и синтетические алмазы

Мантийный флюид является ключевым звеном в глубинных процессах; информация о нем важна не только для реконструкции истории формирования оболочек Земли, но и для понимания процессов природного алмазообразования. Несомненно, что за прошедшие десятилетия накоплен большой научный материал по состоянию вещества при высоких Р-Т параметрах, в том числе и природных объектов, на основании которого построена петрологическая модель мантии Земли. Но до сих пор остаются неясными многие вопросы, связанные с образованием алмазов, в том числе касающиеся флюидного режима, состава летучих в мантии Земли и их возможного источника(ов). Необходимо отметить, что прямых данных о составе летучих и их эволюции при кристаллизации алмазов в мантии Земли в научной литературе по-прежнему ограничено. Единственным достоверным источником прямой информации о наличии флюидов в мантии, их фазовом и химическом составе являются флюидные и расплавные включения в мантийных минералах и, особенно, в алмазах, вынесенных с глубин 150-300 и более километров. Несомненно, более полное знание об особенностях состава и поведения летучих в мантии позволит глубже понять специфику процессов глубинного минералообразования и определить степень влияния глубинных флюидов на гидросферу и атмосферу Земли.

В задачи данной научной группы входит реконструкция состава мантийных флюидов и их эволюции в пространстве и времени, а также выяснение флюидного режима зарождения, роста алмазов на основе микротермометрических, ИК- и КР-спектроскопических и хромато-масс-спектрометрических исследований флюидных и расплавных включений в природных коренных и россыпных алмазах, а также в минералах кимберлитов и глубинных ксенолитов. Кроме того проводятся детальные исследования химического состава флюидных и расплавных включений в синтетических алмазах, выращенных в HPНT-экспериментах. Таким образом, впервые предлагается подход, подразумевающий использование комплекса современных методов анализа законсервированных в алмазах природных флюидов с высокой чувствительностью и локальностью в совокупности с результатами исследований флюидных и расплавных включений в синтетических алмазах, выращенных в металл-углеродных системах в НРНТ экспериментах.

Работу по этой тематике ведут д.г.-м.н. А.А. Томиленко, к.г.-м.н. Т.А. Бульбак, мнс К.И. Затолокина.

В рамках этого направления ведется активное сотрудничество с коллегами из лаборатории 449 «Лаборатория экспериментальной петрологии и геодинамики» и из лаборатории 451 «Лаборатория минералов высоких давлений и алмазных месторождений» ИГМ СО РАН, Новосибирск.

На протяжении всего времени деятельности лаборатории проводились методические работы. Разработаны высокотемпературная термокамера с инертной средой конструкции Осоргина и Томиленко (до 1400°С) (Осоргин, Томиленко 1990); метод гомогенизации водосодержащих включений (Смирнов и др., 2003; Смирнов и др., 2011); разрабатывался и совершенствовался метод газовой хромато-масс-спектрометрии (Tomilenko et al., 2015, 2019; Томиленко и др., 2016, 2018; Бульбак и др., 2020); методы количественной оценки содержания воды в расплавных включениях (Котов и др., 2021) и плотности CO2 во флюидных включениях (Миронов и др., 2020).

2020 год

На основании комплексного исследования флюидных включений в природных алмазах из кимберлитовых трубок Якутской алмазоносной провинции и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала были получены прямые данные, свидетельствующие о том, что разнообразные углеводороды являются ключевыми компонентами мантийных флюидов. Среди наиболее характерных особенностей мантийных флюидов необходимо отметить: 1) низкую концентрацию метана и других легких алканов и одновременно повышенную концентрацию кислородсодержащих углеводородов; 2) вариацию в них отношения H/(H+O) в достаточно широких пределах от 0.80 до 0.93; 3) как правило, низкую концентрацию H2O и CO2; 4) широкое распространение азотсодержащих соединений; 5) присутствие хлор- и фторсодержащих углеводородов и серосодержащих компонентов, которые являются устойчивыми при РТ-условиях верхней мантии (Рис. 1-2020).

Рисунок 1-2020. (a-c) – микрофотографии первичных флюидных включений (fluid inclusion) в природном алмазе (Dia). (d-i) - относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды, азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в алмазах из кимберлитовых трубок и россыпей: d – алмаз из алмазоносного эклогита, тр. Удачная, Якутия; e – алмаз из россыпей северо-востока Сибирской платформы; f, g – алмазы из россыпей Урала; h – алмаз из алмазоносного перидотита из тр. Удачная, Якутия; i – алмаз из тр. Поздняя, Якутия.

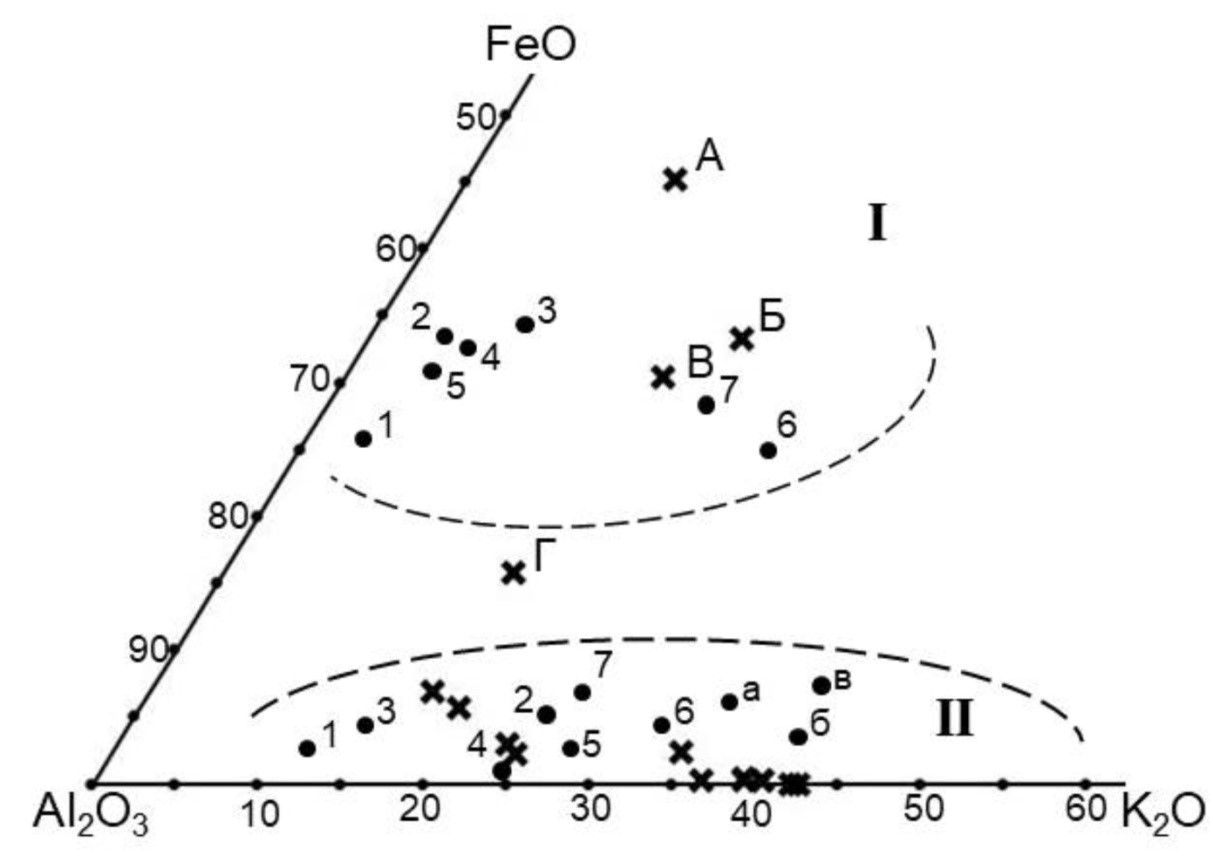

С целью выяснения условий образования сынныритов на Сыннырском щелочном плутоне (Северобайкальское нагорье) были изучены расплавные включения в минералах шонкинитов, псевдолейцитовых сиенитов, в апатите из апатитовых обособлений, присутствующих в пироксенитах, шонкинитах и сынныритах, а также в минералах более поздних даек мончикитов-камптонитов. Установлено, что все плутонические породы массива образовались из одной материнской щелочнобазальтоидной магмы в процессе длительной кристаллизационной дифференциации и фракционирования в условиях закрытой системы, исключающей потерю летучих компонентов (Рис. 2-2020). Одноименные минералы в породах кристаллизовались при близких температурах, в одной и той же последовательности: клинопироксен (1280-1150°С) → лейцит (1250-1200°С) → калиевый полевой шпат (1200-1180°С) ↔ апатит (выше 1180-1050°С) → нефелин, кальсилит. Состав материнской магмы в ходе кристаллизации эволюционировал в сторону увеличения Si, Al, K и уменьшения Fe, Mg, Ca, т.е. в сторону мелафонолитовых и фонолитовых расплавов. Причем сынныриты кристаллизовались в температурном диапазоне несколько превышающем 1050-1180 °С из остаточных продуктов дифференциации и фракционирования щелочно-базальтоидной магмы в замкнутых условиях. Редкая встречаемость сынныритов, по-видимому, связана с ограниченными возможностями появления в природе замкнутых магматических камер.

Рисунок 2-2020. Положение составов щелочных базальтоидов (I), их остаточных стекол (II) и законсервированных расплавов в минералах сыннырских пород в системе Al2O3- FeO-K2O. 1 – пиролит (Горячегорский массив), 2 – щелочной базальт (Большой Анюй), 3 – оливиновый трахибазальт, 4 – анальцимовый тефрит и 5 – анальцимовый базальт (Ю. Армения), 6 – фергусит-порфир (В. Памир), 7 – оливиновый псевдолейцитит (Ц. Алдан); а – нефелиновый сиенит и б – сыннырит Сыннырского массива, в – сыннырит Сакунского массива. Расплавные включения в минералах сыннырских пород: А, Б, В – в клинопироксене шонкинитов, Г – стекловатые включения в клинопироксене мончикитов-камптонитов. Крестиком отмечены включения в калиевом полевом шпате псевдолейцитовых сиенитов, апатите из обособлений в сынныритах, пироксенитах и шонкинитах, а также остаточные стекла из включений в клинопироксене и амфиболе мончикитов-камптонитов.

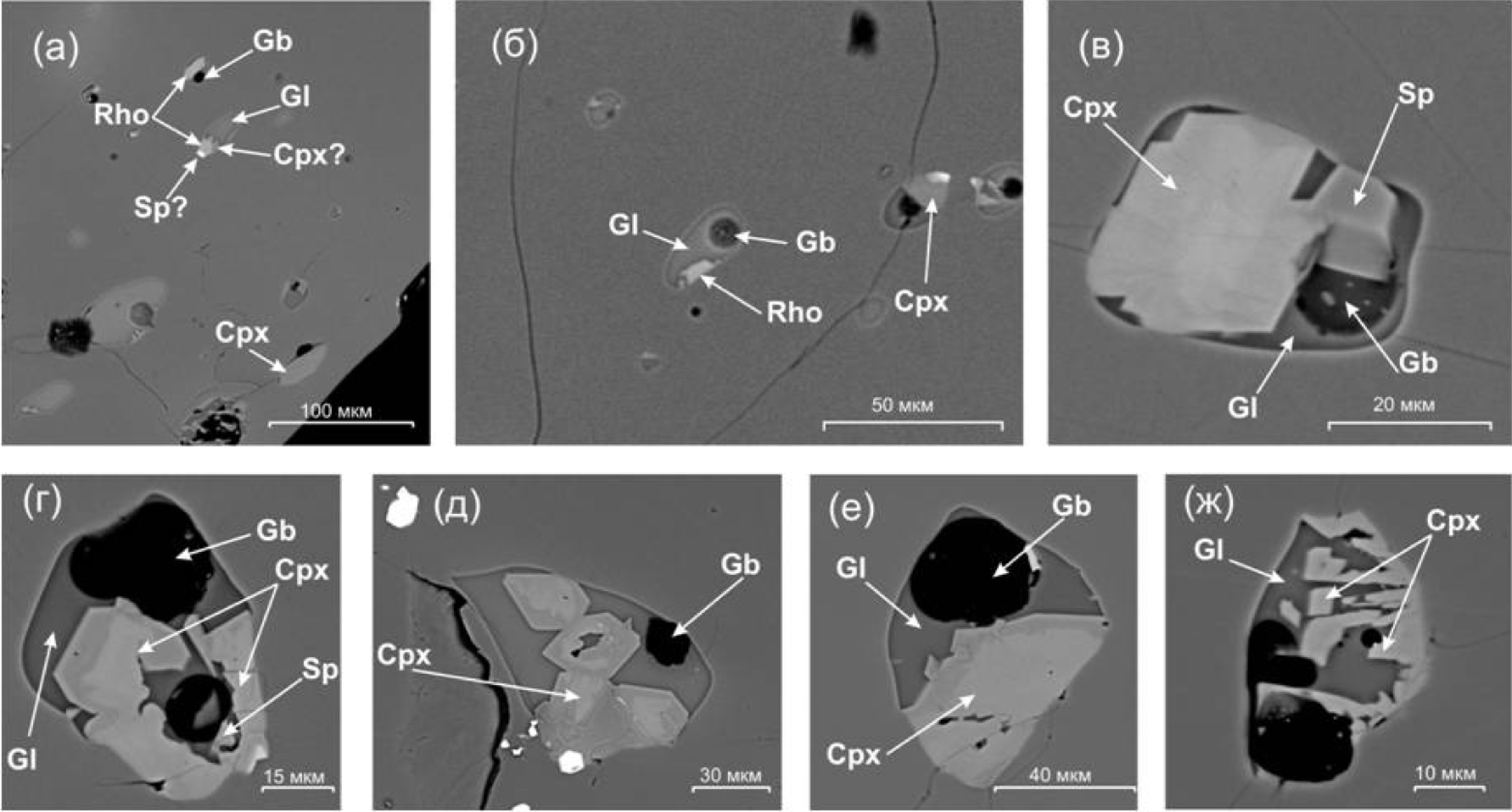

На основании изучения минеральных ассоциаций и остаточных стекол в частично раскристаллизованных расплавных включениях в оливине (Рис. 3-2020) из базальтов вулкана Меньший брат сделан вывод, что одной из причин образования высокоглиноземистых базитовых магм в надсубдукционных обстановках при относительно низких давлениях может быть накопление воды в ходе кристаллизации оливина. В этих условиях из исходных базальтовых и андезибазальтовых расплавов известково-щелочной серии может кристаллизоваться нехарактерная для них ассоциация высокоглиноземистых минералов, включающая минералы подгруппы рёнита.

Впервые в России отработана методика определения плотности CO2 методом спектроскопии КР. На основании изучения этим методом расплавных включений в оливине базальтов Карымского вулкана (Камчатка) установлено, что минимальное содержание CO2 в его родоначальных магмах составляло 0.45 мас.%. Изучение флюидных включений в плагиоклазе дацитовых пемз перешейка Ветрового (остров Итуруп) показало, что давление в очаге непосредственно перед катастрофическим извержением, сформировавшим перешеек, было 0,98 кбар.

Рисунок 3-2020. Частично раскристаллизованные расплавные включения в обратно-рассеяных электронах в оливине из базальтов вулкана Меньший Брат. Принятые сокращения: Rho - рёнит, CPx - клинопироксен, Sp – шпинель, Gl – остаточное стекло, Gb – газовый пузырек.

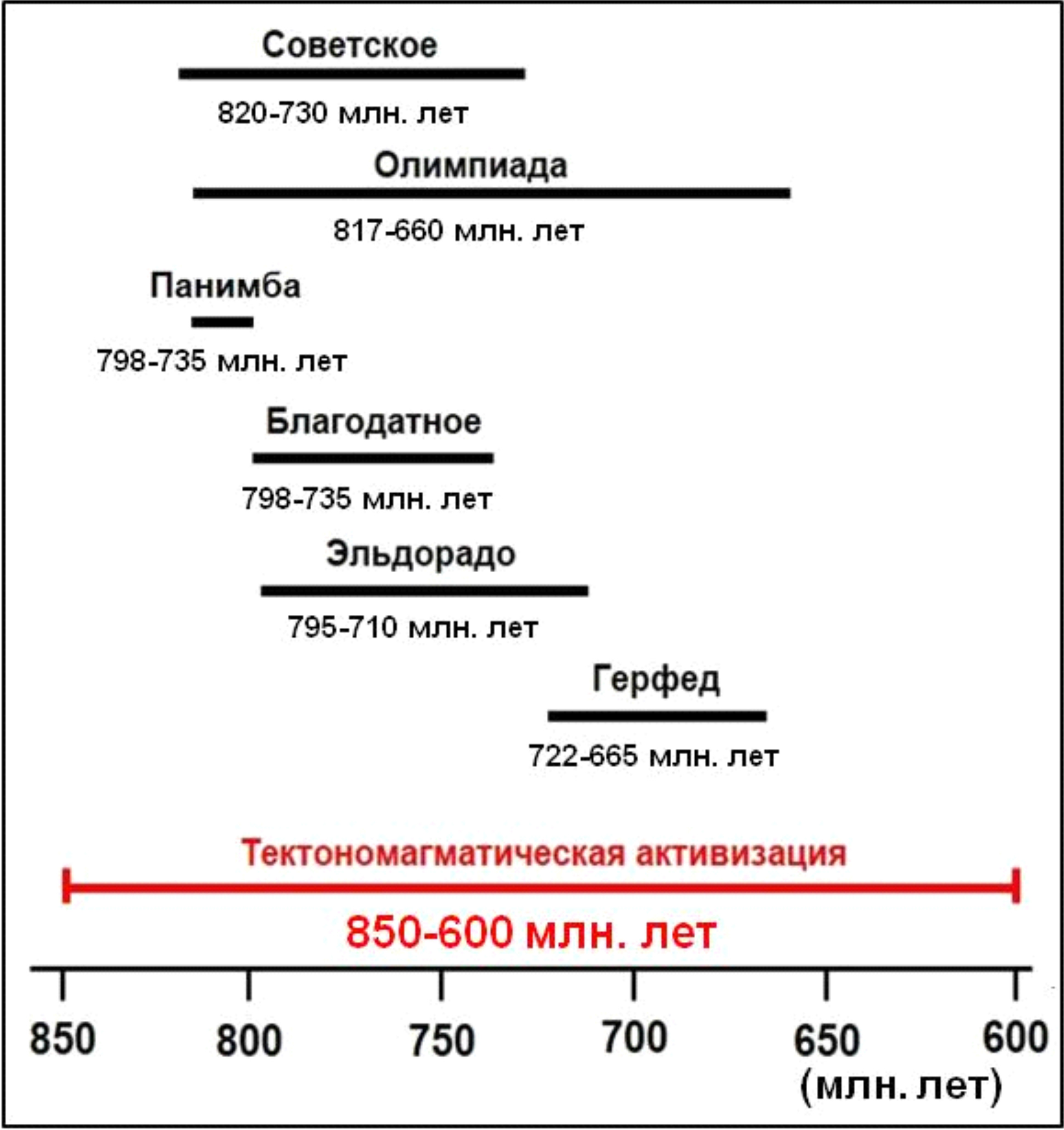

В результате 40Ar/39Ar исследований серицитов из рудоносных и безрудных зон Советского, Панимбинского, Благодатного, Богунайского, Олимпиадинского, Эльдорадинского золоторудных месторождений методами возрастного плато и изохронной регрессии были получены значения возрастов, свидетельствующие о полихронности процесса формирования золоторудной минерализации на месторождениях Енисейского кряжа (Рис. 4-2020). При этом сопряженность их образования с этапами тектономагматических процессов, сыграла решающую роль в зарождении, формировании и эволюции рудообразующих систем. Возрастная общность оруденения с гранитоидным магматизмом позволяет полагать, что зарождение и активная деятельность гидротермальных растворов тесно связаны со становлением интрузий гранитоидов, которые могли поддерживать более длительное функционирование поднимающихся вверх рудоносных растворов. Причем наблюдается положительная корреляция между потенциальным запасом золота (от 10 до 1500 т) рассматриваемых месторождений Енисейского кряжа и продолжительностью их формирования (от 5 до 150 млн. лет).

Рисунок 4-2020. Ar-Ar возраст формирования золоторудных месторождений Енисейского кряжа. (Тектомагматическая активизация 850-600 млн. лет по данным Тишин и др., 2005; Сазонов и др., 2010; Лиханов и др., 2011, 2013; Ножкин и др., 2011, 2015; Лиханов, Ревердатто, 2016).

2021 год

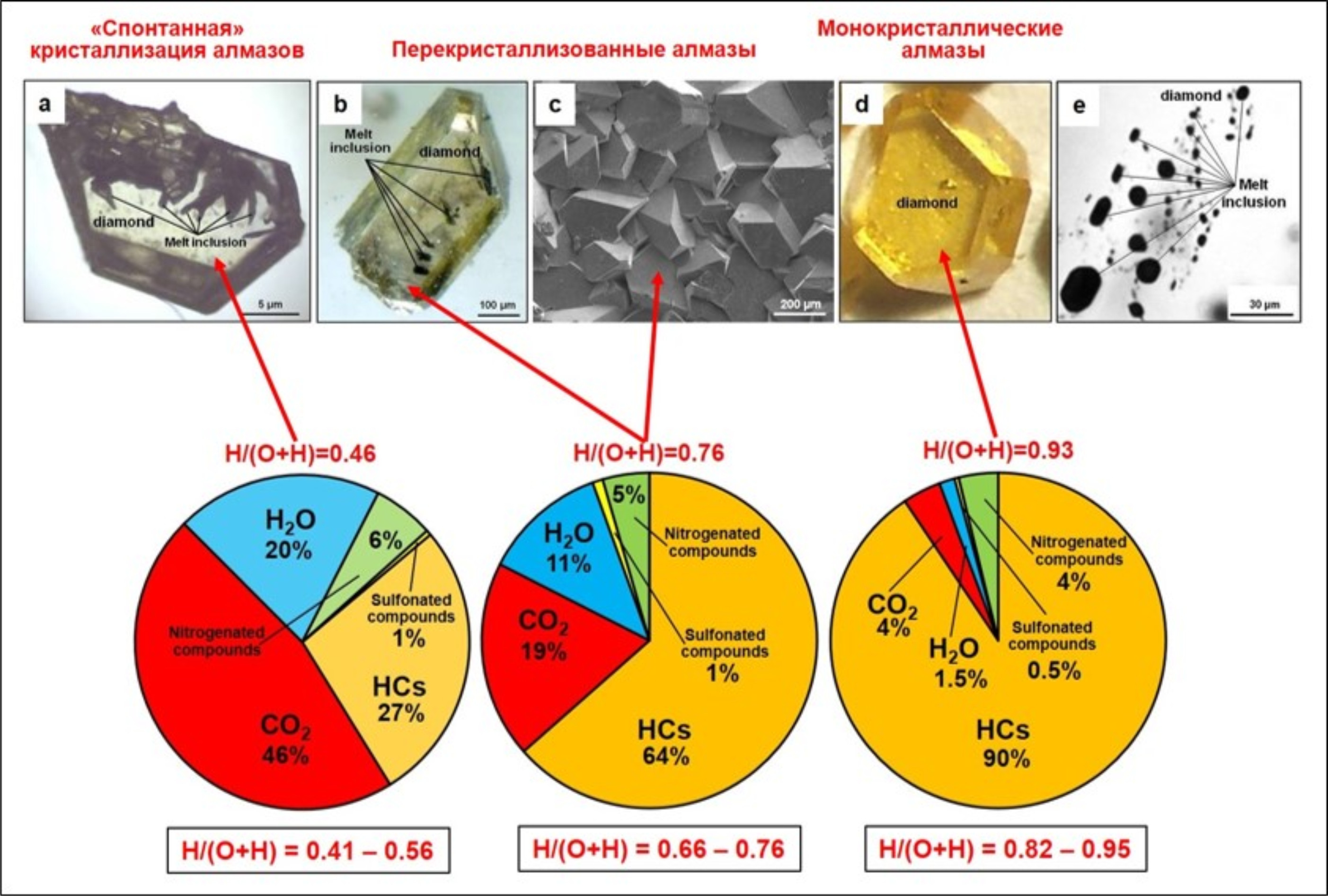

Впервые получены прямые данные, которые существенно расширяют имеющиеся представления о составе флюидов, участвующих в росте синтетических алмазов в системе Fe-Ni-C при температурах 1350 оС и давлении 6.0 ГПа. Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе роста алмазов происходит эволюция состава летучих и, соответственно, изменение окислительно-восстановительных условий в реакционной ячейке. Величина отношения [Н/(О+Н)] постепенно возрастает от 0.41 (спонтанная кристаллизация алмаза - Рис. 1-2021a) до 0.76 (перекристаллизация спонтанных кристаллов алмаза - Рис. 1-2021b,c) и вплоть до 0.95 (рост макрокристалла алмаза – Рис. 1-2021 d,e) . При этом также последовательно растет количество углеводородов и их производных, содержание которых может достигать 90 отн. % (Рис. 1-2021). Таким образом, проведенные исследования показали, что «спонтанное зарождение» алмаза может происходить в достаточно окисленных условиях [Н/(О+Н)=0.41-0.56], но рост макрокристаллов алмаза осуществляется главным образом в существенно восстановительных условиях [Н/(О+Н)=0.82-0.95] (Рис . 1-2021).

Рисунок 1-2021. Относительное содержание углеводородов, углекислоты, воды, азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в алмазах, полученных в одном и том же НРНТ эксперименте в системе Fe-Ni-C: (a) – спонтанный кристалл алмаза, (b, c) – перекристаллизованных алмазах и (d, e) – монокристаллический алмаз. Diamond – алмаз; Melt inclusion – расплавное включение.

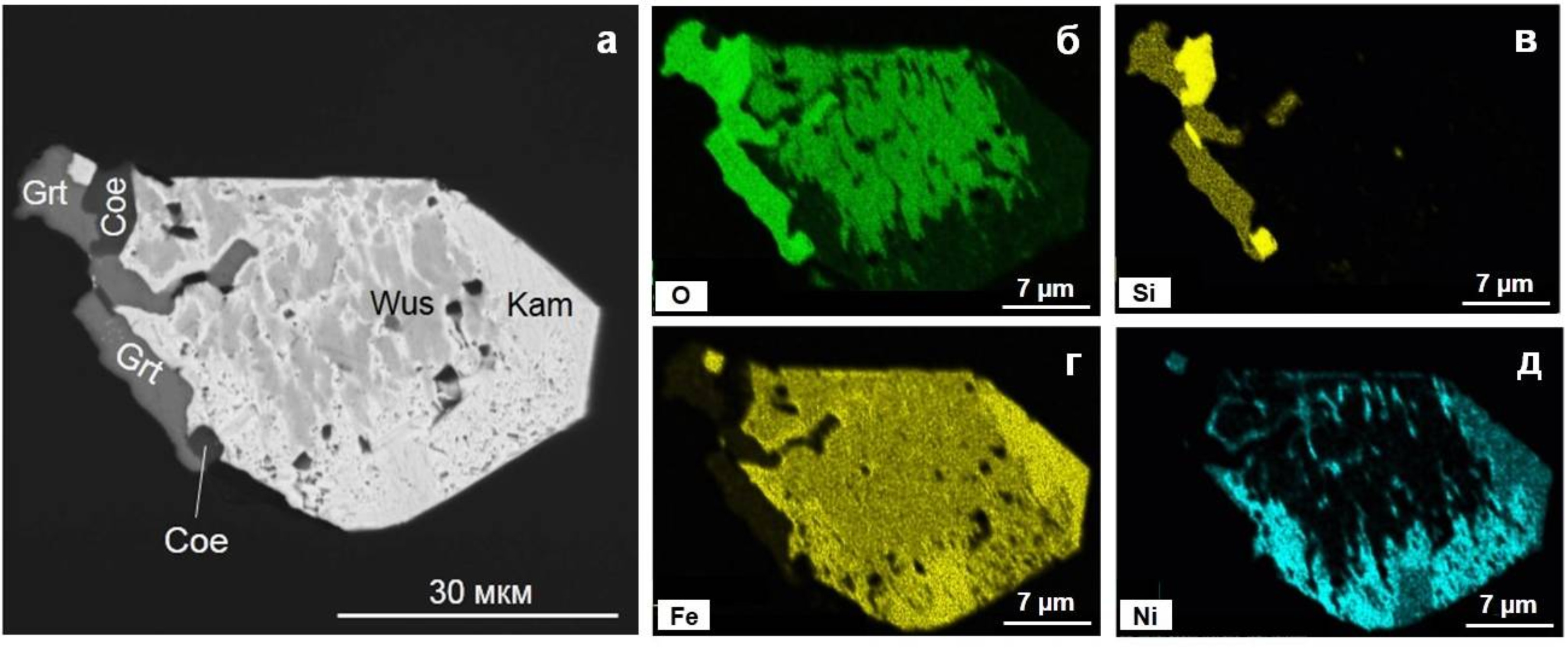

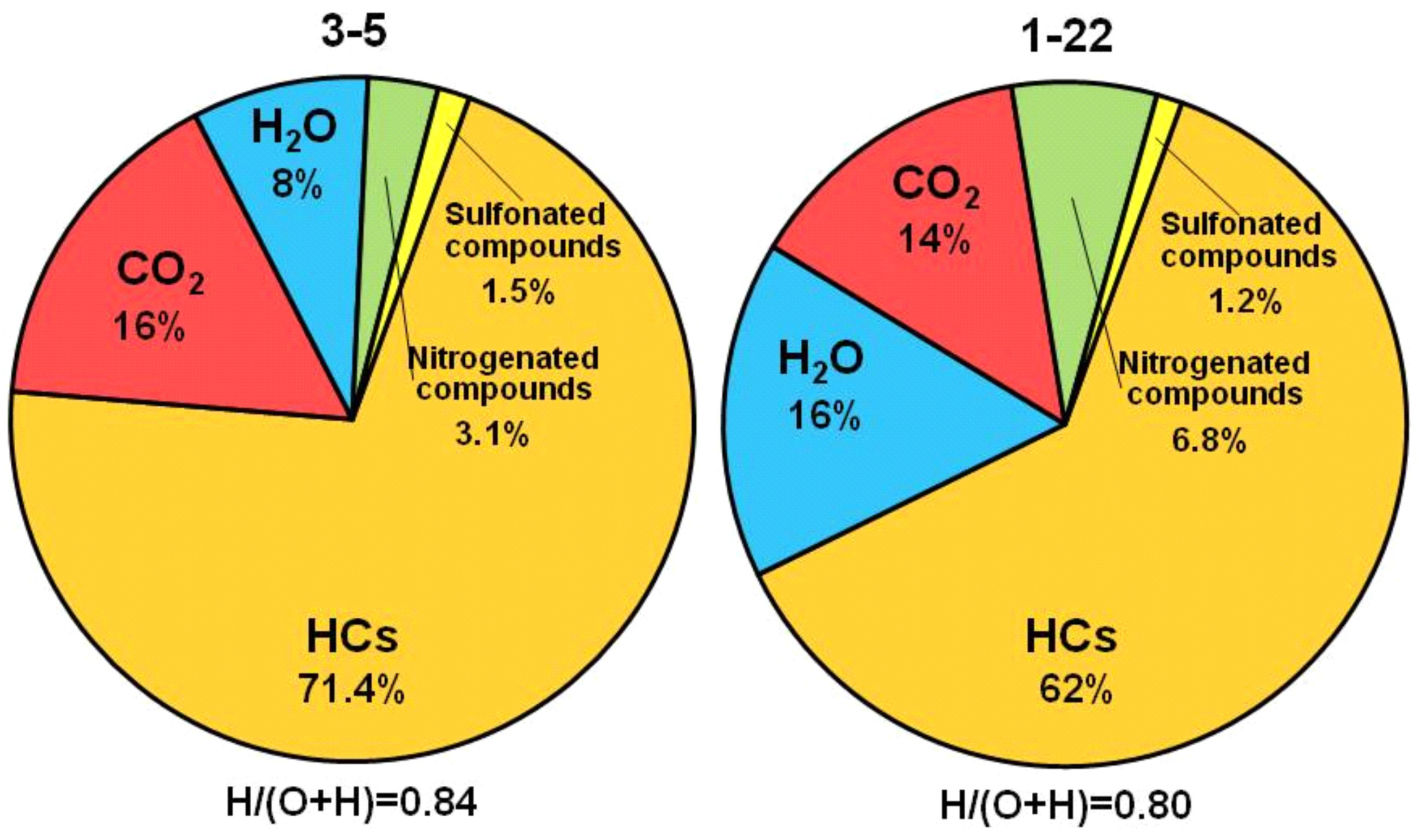

Впервые изучен состав флюидной фазы, законсервированной во флюидных и расплавных включениях в алмазах, синтезированных в металл-углеродной системе (Fe-Ni-C) в присутствии от 2 мас. % до 5 мас. % силикатного вещества (базальта) при температуре 1350 оС и давлении 6.0 ГПа (Рис. 2-2021). Во всех случаях в синтетических алмазах флюид, захваченный в виде флюидных и расплавных включений при росте кристаллов, имеет существенно углеводородный состав. Вместе с тем, установлено, что с увеличением количества силикатного вещества доля углеводородов в ростовой системе уменьшается. Значение Н/(О+Н) также понижается от 0.84 до 0.80 и, соответственно, окислительно-восстановительные условия в реакционной ячейке становятся более окисленными (Рис. 3-2021).

Рисунок 2-2021. Микрофотография включения металлического расплава в синтетическом алмазе, полученном в системе Fe-Ni-C в присутствии силикатного вещества (2%) при температуре 1350оС и давлении 6.0 ГПа. (б-д) – элементная карта распределения O, Si, Fe и Ni для включения металлического расплава (а). Wus - вюстит; Kam - камасит; Grt - гранат; Coe – коэсит. Фотография (а) в отраженных электронах.

Рисунок 3-2021. Относительное содержание углеводородв (HCs), углекислоты, воды и азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в алмазах из НРНТ экспериментов в системе Fe-Ni-C в присутствии силикатного вещества 2 мас. % (3-5) и 5 мас. % (1-22).

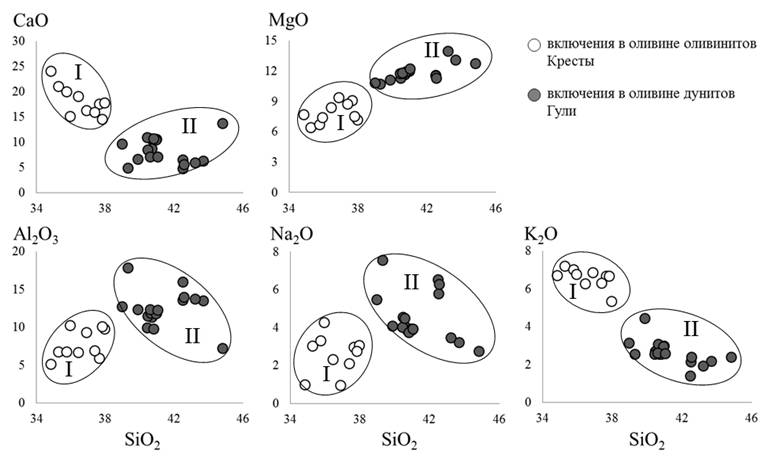

Установлено, что в формировании дунитов Гулинского плутона и оливинитов Крестовской интрузии участвовали две различные ультраосновные магмы – сиалическая и известковая. Первая заключалась в прогрессивном накоплении кремнезема, алюминия, щелочей при натриевом типе щелочности и миаскитовом характере расплавов. Вторая отличалась малой степенью насыщения кремнекислотой, обогащенностью известью, щелочами (агпаитовый тип) и преобладанием K над Na. Причем формирование дунитов по сравнению с оливинитами происходило из более высококремнистых, более магнезиальных, менее известковистых, но более глиноземистых расплавов, имеющий натриевый тип щелочности (Рис. 4-2021). Формирование в пределах щелочно-ультраосновных карбонатитовых массивов пород из разных родоначальных магм, вероятно, связано с приуроченностью массивов к зоне пересечения срединного спредингового шва Пясино-Хатангской рифтогенной системы с трансформным Котуйским разломом, вскрывающей разнотипные разноглубинные очаги магмогенерации.

Рисунок 4-2021. Вариация основных компонентов (мас.%) в зависимости от SiO2 в застеклованных прогретых включениях из оливина оливинитов Крестовской интрузии (I) и дунитов Гулинского плутона (II).

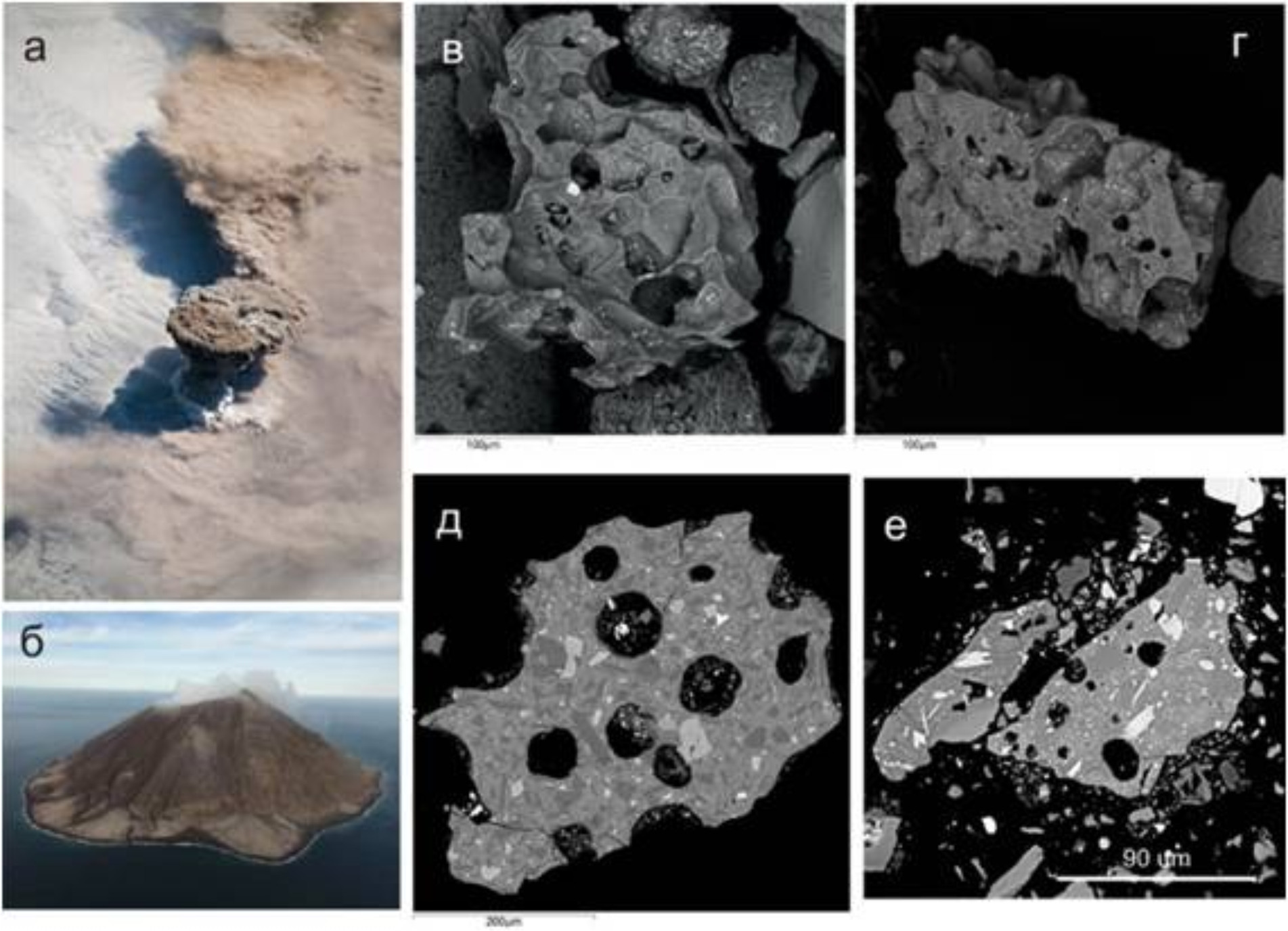

Сопоставление результатов исследования стекол расплавных включений с составами стекла основной массы пирокластического материала извержения 2019 года (Рис. 5-2021, Рис. 6-2921) позволяет заключить, что магмы, вызвавшие извержение 2019 года вулкана Райкоке (Курильские острова), имели мантийное происхождение и претерпели фракционирование на разных глубинных уровнях. Дегазация магм имела место на глубинах не менее 8 – 9 км. В приповерхностном очаге магма была обеднена флюидной фазой. Мощность эксплозивного извержения вулкана Райкоке в 2019 году определялась не магматическими летучими, а взаимодействием с грунтовыми и морскими водами в вулканической постройке.

Рисунок 5-2021. Извержение вулкана Райкоке 21-25 июня 2019 года, морфология и строение пепловых частиц: а – эруптивная колонна 22 июня 2019 года (фото с борта МКС), б – вулкан Райкоке после извержения (фото Н.Н. Павлова), в – г – морфология стекловатых частиц пепла, д – е – строение стекловатых частиц пепла.

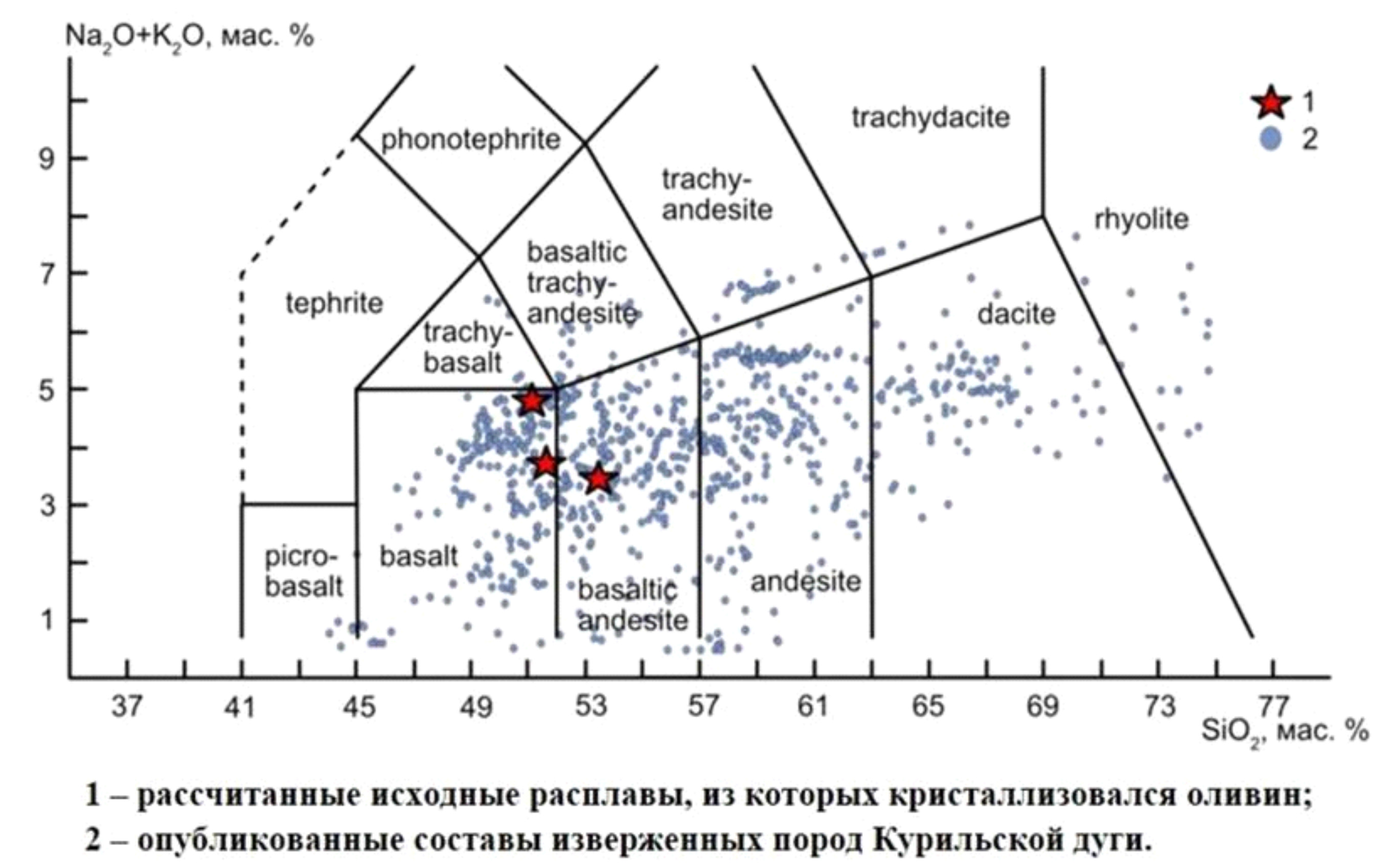

Рисунок 6-2021. Реконструированные составы материнских расплавов оливина из тефры извержения 2019 года вулкана Райкоке (Курильские острова).

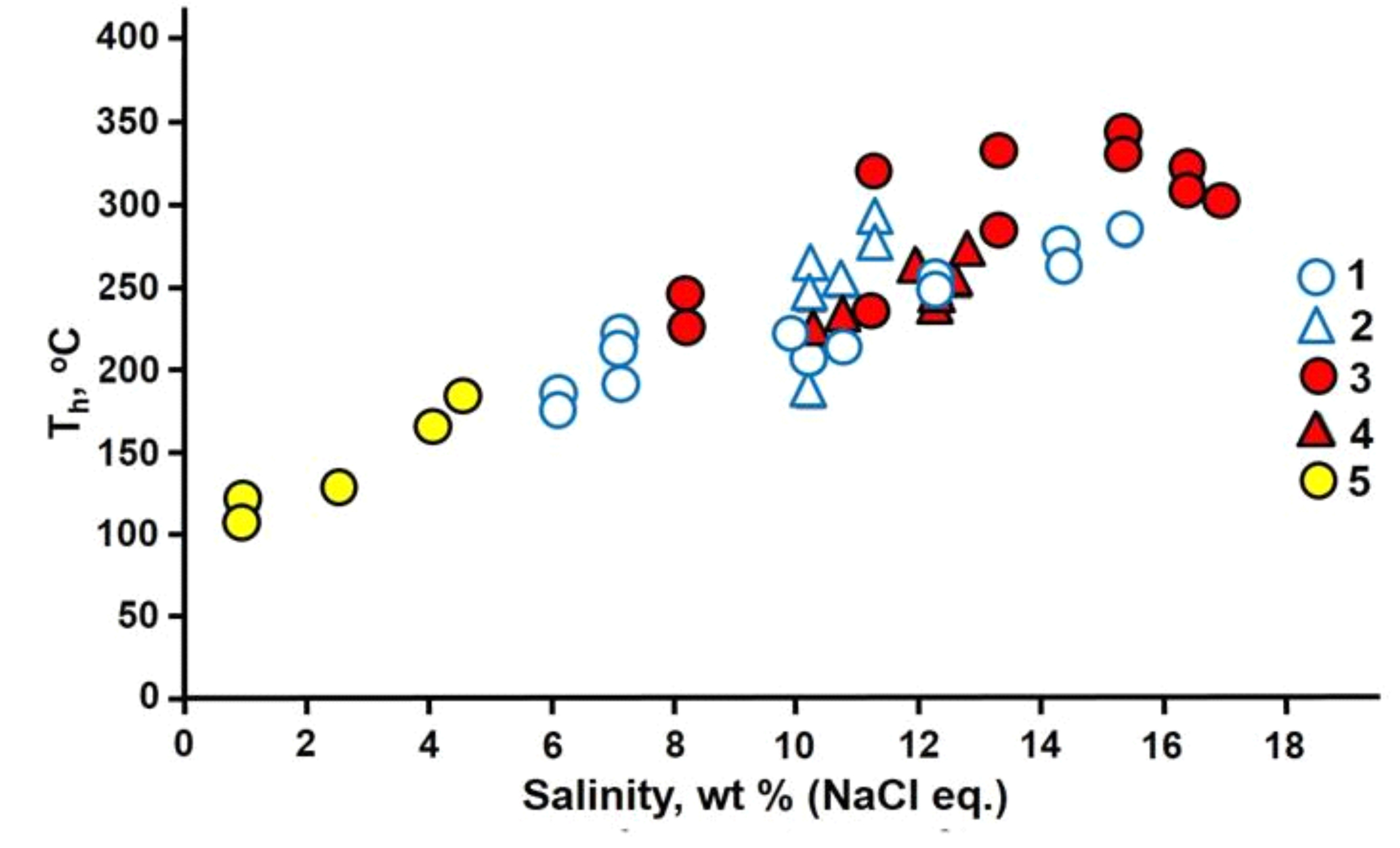

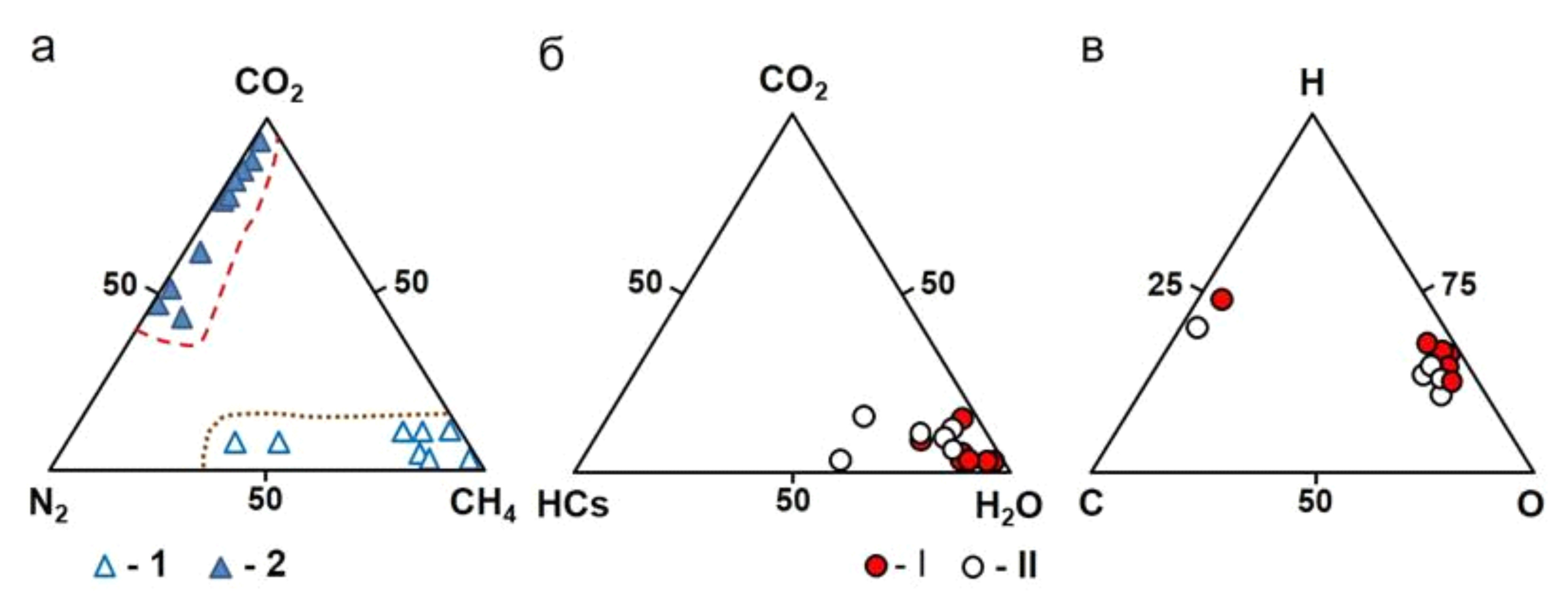

Установлено, что формирование золоторудного месторождения Благодатного Енисейского кряжа происходило при участии водно-углекислотных и углекислотно-углеводородных флюидов в интервале температур 120–350 °С, давлений 0,2–2,6 кбар и минерализации от 0,5 до 30 мас. % (NaCl–экв.) (Рис. 7-2921). Минералообразующие флюиды содержали H2O, CO2, углеводороды и S–, N–, и галогенсодержащие соединения, потенциально способные транспортировать рудные элементы, в том числе и золото (Рис. 8-2021). Ключевую роль в формировании золотосодержащих кварцевых жил играли углекислотно-углеводородные флюиды.

Рисунок 7-2021. Зависимость температуры гомогенизации (Th) от солености флюидных включений в кварце золоторудного месторождения, Благодатное, Енисейский кряж: дорудной стадии (1 — тип А, LH2O + V; 2 — тип Б, LН2О + L(V)СО2 ± СН4 ± N2), рудной стадии (3— тип А, LH2O + V, 4 – тип Б, LН2О + L(V)СО2 ± СН4 ± N2) и пост-рудной стадии (5 – тип А, LH2O + V).

Рисунок 8-2021. Состав газовой составляющей флюидных включений в минералах кварцевых жил золоторудного месторождения Благодатное (пояснения приводятся в тексте): а – по данным КР-спектроскопии. Типы флюидных включений в кварце: 1 – тип Б, ЖН2О+Ж(Г)СО2±СН4±N2; 2 – тип В, Ж(Г)СО2±СН4±N2. б, в – по данным газовой хромато-масс-спектрометрии. Минеральные ассоциации: I – золотоносные, II – незолотоносные. HCs – сумма углеводородов и азот- и серосодержащих соединений.

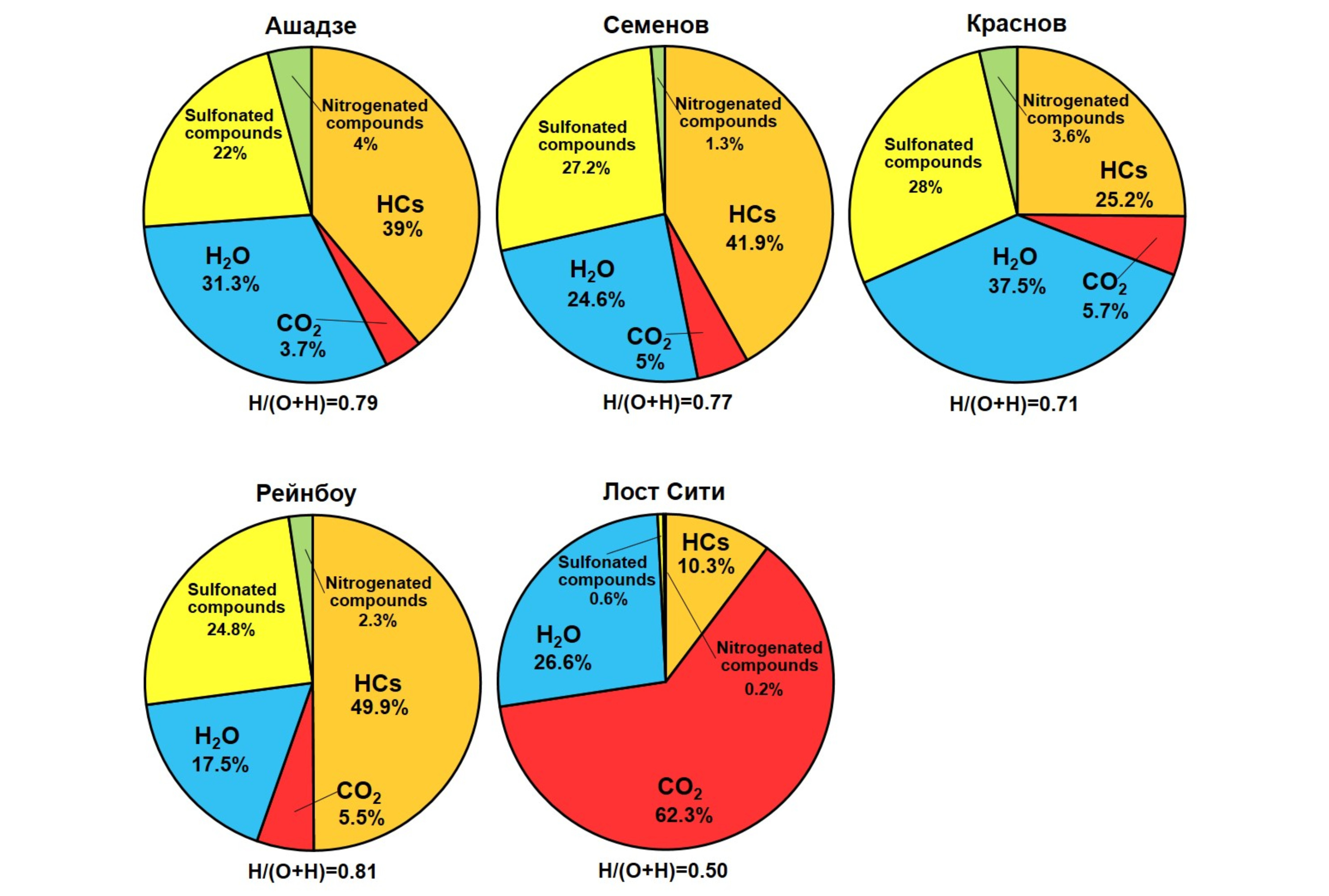

Впервые установлено, что в составе летучих при формировании рудных построек («черных курильщиков») Ашадзе, Семенов, Краснов, Рейнбоу из гидротермальных полей Атлантического океана широко представлены серосодержащие соединения, а также высокомолекулярные углеводороды и их производные, в том числе азот-, хлор- и фторсодержащие соединения, в смеси с водой и углекислотой (Рис. 9-2021). В то же время карбонаты из карбонатных построек Атлантического океана образовались в существенно более окислительных условия [Н/(О+Н)=0.50] по сравнению с рудными постройками [Н/(О+Н)=0.71-0.81], для которых основными компонентами в составе летучих были СО2 и Н2О (Рис. 9-2021). Количество обнаруженных в них углеводородов, в том числе высокомолекулярных, и азот-, галоген- и серосодержащих соединений существенно меньше по сравнению с сульфидами рудных отложений (Рис. 9-2021).

Рис. 9-2021. Относительное содержание углеводородов (HCs), CО2, Н2О, азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в сульфидах из рудных построек (Ашадзе, Семенов, Краснов), ангидритах (Рейнбоу) и кальцитов из карбонатных построек (Лост Сити) гидротермальных полей Срединно-Атлантического хребта (по данным газовой хромато-масс-спектрометрии).

2022 год

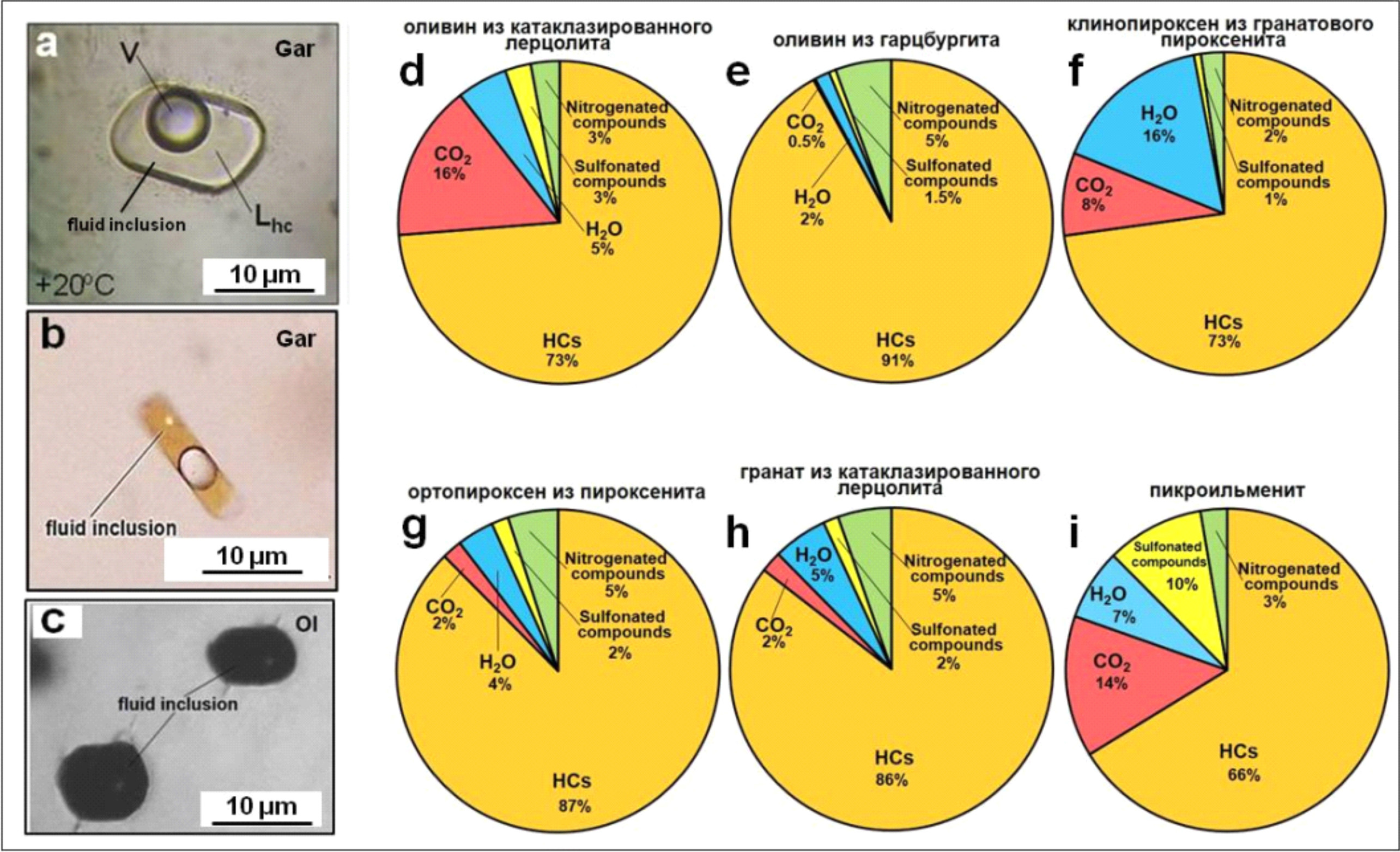

Установлено, что при кристаллизации минералов (гранатов, клинопироксенов, ортопироксенов и оливинов) мантийных ксенолитов (эклогитов, пироксенитов, катаклазированных лерцолитов, перидотитов и др.) из кимберлитовых трубок Якутской алмазоносной провинции существенную роль играли углеводороды и их производные (Рис. 1-2022). При этом суммарное содержание углеводородов и их производных, в том числе и высокомолекулярных, в минералах мантийных ксенолитов в отдельных случаях даже выше (до 92.6 отн. %) по сравнению с алмазами из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала (Рис. А-2022). Сделан вывод, что согласно составу летучих и рассчитанной величины отношений [Н/(О+Н) 0.86-0.91] кристаллизация мантийных минералов и алмазов [Н/(О+Н) 0.80-0.93] происходила в достаточно близких окислительно-восстановительных условиях (Рис. 2-2022);

Рисунок 1-2022. (a-c) - микрофотографии первичных флюидных включений в гранате (a,b) и оливине (с) из мантийных ксенолитов. (d-i) - относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды, азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в минералах мантийных ксенолитов из тр. Удачная

Рисунок 2-2022). Составы летучих компонентов из минералов (гранатов, оливинов, клинопироксенов и ортопироксенов) мантийных ксенолитов (желтые кружки) и алмазов из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала (красные квадраты) [Томиленко и др., 2018; Соболев и др., 2018; Sobolev et al., 2019 a,b] на диаграмме HCs-H2O-CO2. HCs-сумма углеводородов и их производных.

В результате проведенного исследования впервые установлен сложный состав захваченных летучих во включениях металлического расплава при росте кристаллов алмаза при температуре 1350оС и давлении 6.0 ГПа в металл-углеродной системе с добавлением металлического Ti (Рис. 3-2022). Добавление в металл-углеродную систему Fe-Ni-C металлического Ti существенно меняет состав летучих компонентов: уменьшается количество алифатических углеводородов, и при этом резко вырастает доля кислородсодержащих углеводородов по сравнению с летучими в алмазах, выращенных в металл-углеродной системе без добавления Ti (Рис. 4-2022). Но самое интересное заключается в том, что в случае добавления в Fe-Ni расплав металлического Ti существенно увеличивается относительное содержание и общее количество азотсодержащих соединений. Известно, что азот в алмазе, выращенном в системе Fe-Ni-C, концентрируется в основном в виде примесных центров, что приводит к желтому цвету алмаза. В то же время, при добавлении металлического Ti в систему Fe-Ni-C азот входит в состав азотсодержащих углеводородных соединений и выращенный алмаз имеет низкое содержание азота и бесцветен.

Рисунок 3-2022. (а) - микрофотографии включения металлического расплава в синтетическом алмазе, полученном в системе Fe-Ni-C(+Ti) при температуре 1350оС и давлении 6.0 ГПа. (b) – увеличенный фрагмент фотографии (а); (c-e) – элементная карта распределения O, Ni и Ti для включения металлического расплава (а). Tn - тэнит; Kam - камасит; Fluid phase – флюидная фаза; TiC – карбид титана. Фотографии а и b в отраженных электронах.

Рисунок 4-2022. Относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды, азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в алмазах, выращенных в системе Fe-Ni-C(+Ti) при температуре 1350оС и давлении 6.0 ГПа и в системе Fe-Ni-C без добавки Ti.

В результате изучения газовой фазы флюидных и расплавных включений в плагиоклазе и кварце пемз мощного эксплозивного извержения (20 тыс. л.н.) на перешейке Ветровом (о. Итуруп) методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХМС) установлено, что газовый состав включений более разнообразен, чем это показывают результаты КР спектроскопии (Рис. 5-2022). В газовой фазе из плагиоклаза установлено от 170 до 206 компонентов, в кварце от 164 до 195 компонентов. Помимо H2O, CO2 и H2S, обнаруженных методом КР спектроскопии, удалось определить содержания большого количества углеводородных соединений, SO2, Ar, N2 и др. газов (Рис. 5-2022). В газовой фазе включений установлены углеводородные соединения с Cl, F, Br, B, S и N. Состав углеводородной составляющей в магматогенных флюидах перешейка Ветрового на качественном уровне сопоставим с составами фумарольных газов активных вулканов, однако наши данные показали, что суммарная доля углеводородов в магматогенном флюиде может существенно превышать долю неорганических газов

Рисунок 5-2022. Состав флюидных включений и газовых обособлений расплавных включений в плагиоклазе (оранжевые кружки) и кварце (синие кружки) на диаграмме СНО.

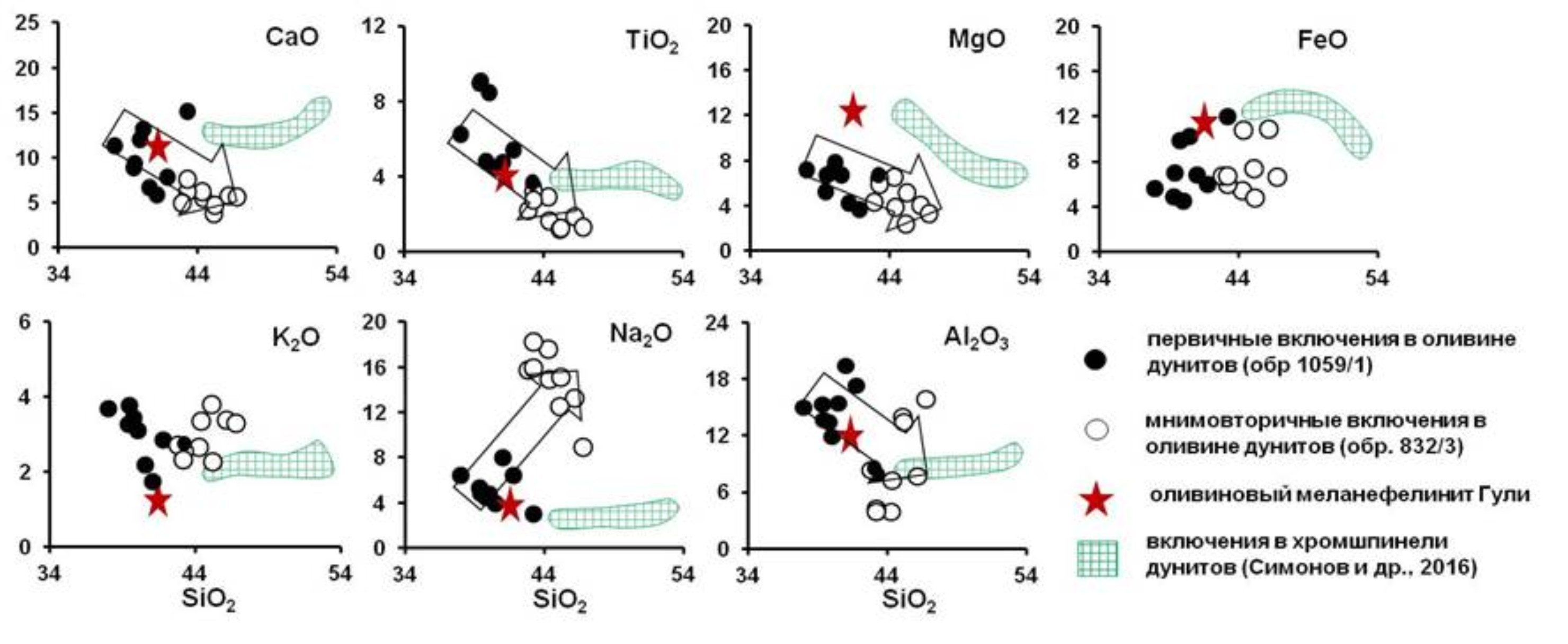

На основании изучения расплавных включений в оливине из дунитов установлено, что порфировидные и среднезернистые дуниты Гулинского плутона кристаллизовались из высокотемпературной (>1250 ºC), меланефелинитовой магмы при некотором участии меймечитовых и пикритоидных расплавов в связи с их вероятным подтоком по рифтовым разломам и последующего некоторого смешения Рис. 6-2022).

Рисунок 6-2022. Бинарные диаграммы соотношения главных петрогенных оксидов в зависимости от SiO2 (в мас. %) в стеклах прогретых расплавных включений в оливине дунитов Гулинского плутона. Условные обозначения: черный кружок – стекла первичных РВ в оливине дунитов, белый кружок – стекла мнимовторичных РВ в оливине дунитов, красная звезда – состав оливинового меланефелинита Гулинского плутона, заштрихованная область – стекла РВ в хромшпинели дунитов [Симонов и др., 2016].

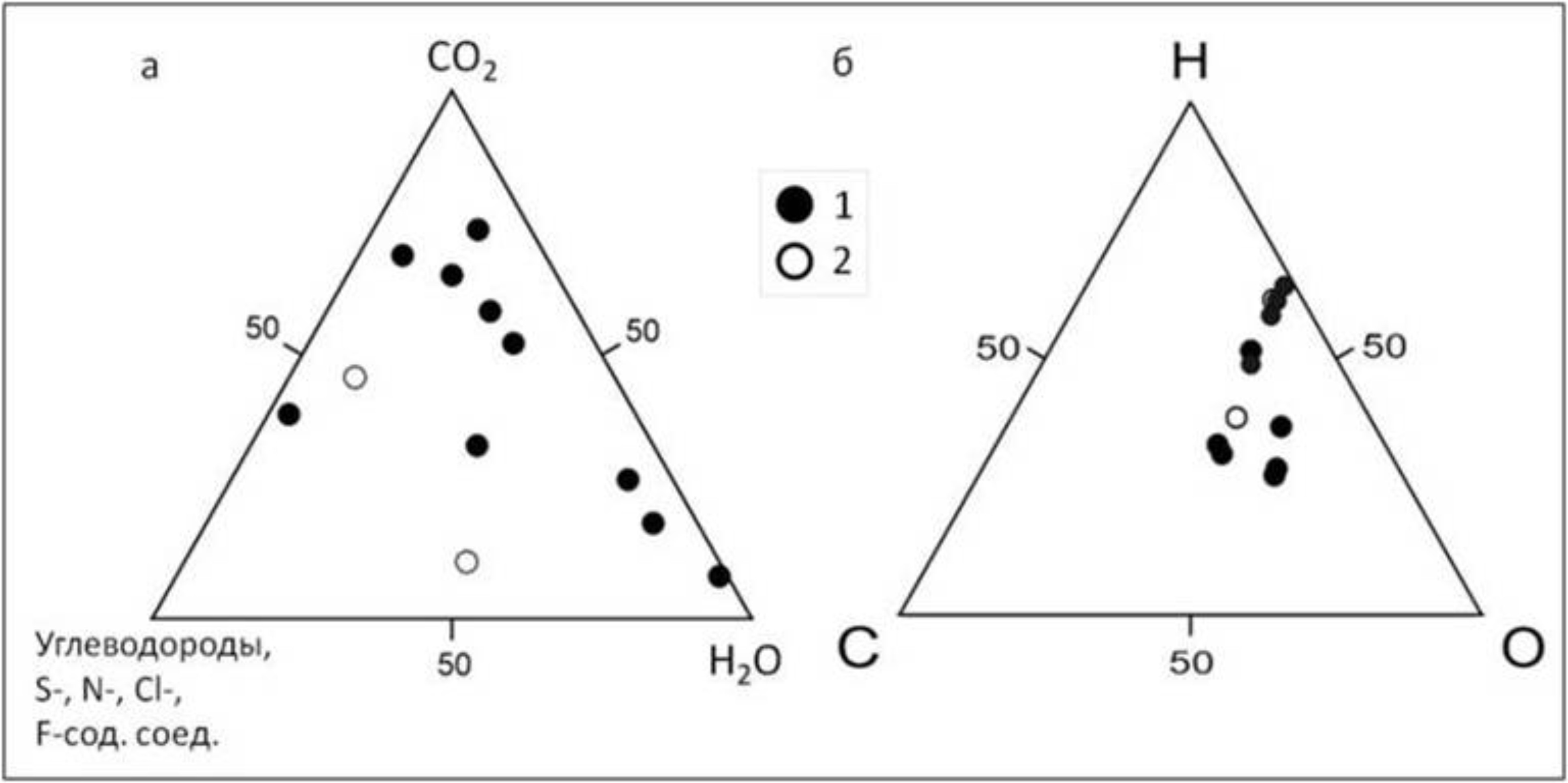

Установлено, что кварцево-жильные зоны месторождения Доброе, Енисейский кряж, были сформированы в среднетемпературных условиях (180 – 360 °С), при перепаде давлений 0.2 – 2.6 кбар и умеренной солености от 1.5 до 15.0 мас. % (NaCl-экв.). Показано, что минералообразующие флюиды представляли собой сложную многокомпонентную систему: H2O, CO2, алифатические, циклические, кислородсодержащие углеводороды, азот-, серо- и галогенсодержащие соединения, которые потенциально способны транспортировать рудные элементы, в том числе и золото (Рис. 7-2022, Рис. 8-2022).

Рисунок 7-2022. Состав газовой фазы индивидуальных флюидных включений в кварце золоторудного месторождения Доброе (по данным КР-спектроскопии): 1 – двухфазные флюидные включения, 2 – однофазные флюидные включения

Рисунок 8-2022. Состав летучих во флюидных включениях в кварце и сульфидах месторождения Доброе (по результатам GC-MS) на диаграммах СО2-Н2О-углеводороды+S-, N-, Cl-, F-содержащих соединений (а) и СНО (б): 1 – золотоносная зона, 2 – незолотоносная зона.

2023 год

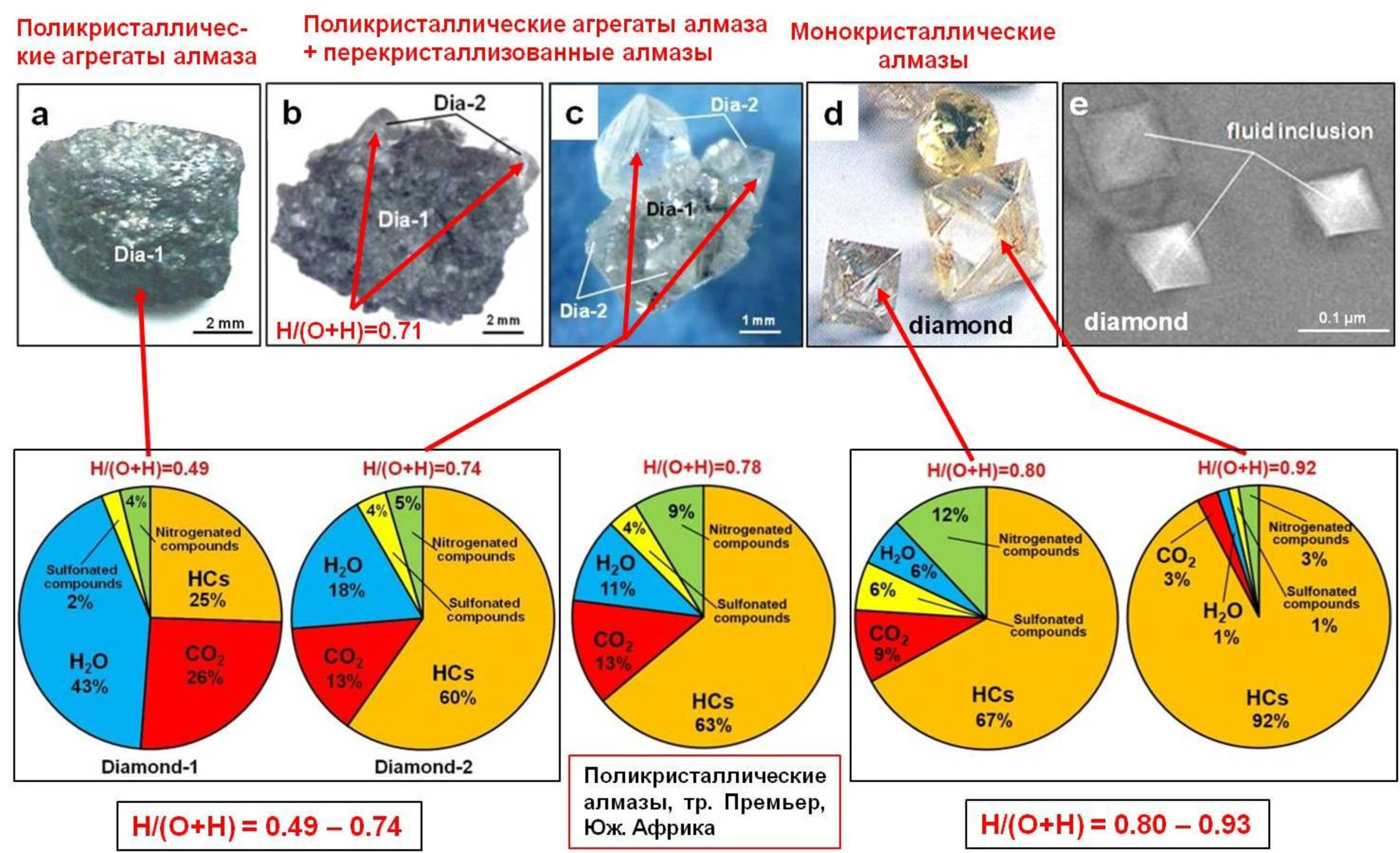

Впервые установлено, что при кристаллизации поликристаллических агрегатов алмаза из кимберлитовых трубок Удачная и Мир, Якутия, существенную роль играли углеводороды и их производные (Рис. 1-2023 a,b,c). При этом их содержание в поликристаллических агрегатах алмаза значительно ниже, чем в макроалмазах из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала (Рис. 1-2023 d,e), а содержание углекислоты существенно выше. Согласно составу летучих и рассчитанной величины отношений Н/(О+Н) поликристаллические агрегаты алмаза кристаллизовались в существенно более окисленных условиях по сравнения с макроалмазами из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала, кристаллизация которых обычно происходит в существенно восстановительных условиях [(Н/(О+Н)=0.80-0.93] (Рис. 1-2023 d,e). Наблюдаемые вариации состава летучих компонентов и изменение величины Н/(О+Н) (от 0.49 для мелкозернистых алмазов из ядерной зоны поликристаллических агрегатов до 0.74 для крупнозернистых кристаллов алмаза из периферийной зоны поликристаллических агрегатов) являются, по-видимому, следствием совокупности процессов, включающих смену окислительно-восстановительных условий в процессе кристаллизации поликристаллических агрегатов алмаза (Рис. 1-2023 a,b,c). Поликристаллические агрегаты алмаза, скорее всего, формировались из богатой летучими компонентами среды, сильно перенасыщенной углеродом в условиях стабильности алмаза, и отражают начальные условия образования алмазов, дополняющие информацию о медленно растущих монокристаллических алмазах.

Рисунок 1-2023. Относительное состав углеводородов (HCs), углекислоты, воды и азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) в поликристаллических агрегатах алмаза (a, b, c – Dia 1- центр и Dia 2 – периферия агрегата) из кимберлитовых трубок Якутской алмазоносной провинции, поликристаллических алмазов из тр. Премьер, Южная Африка, и макрокристаллов алмаза (d, e) из кимберлитовых трубок Якутии.

В составе флюидной фазы, захваченной алмазами в виде включений при росте в системе FeNi–графит–карбонат кальция (8.4 мас. %) при давлении 5.5 ГПа и температуре 1400°C установлены алифатические, циклические и кислородсодержащие углеводороды, включая более тяжелые, чем метан, соединения (68.7 отн. %), углекислота (12.5 отн. %), вода (0.6 отн. %), азот- и серосодержащие соединения (Рис. 3-2022а). Причем состав флюида в исследованных алмазах более окисленный [H/(O+H)=0.83] в сравнении с составом летучих в алмазах, выращенных в системе FeNi–графит без карбоната кальция. Для последних характерно высокое содержание углеводородов и их производных (до 90 отн. %) и низкое содержание СО2 (4.0 отн. %), а отношение Н/(О+Н) достигает величины 0.93 (Рис. 3-2022б). Высокое относительное содержание СО2 во флюидной фазе в системе с CaCO3, как и пониженные значения Н/(О + Н), несомненно, вызвано разложением карбонатного вещества с выделением СО2. Полученные результаты коррелируют с данными по природным алмазам, среди которых имеются кристаллы с “существенно углекислотными” составами флюидных включений, что свидетельствует о возможном участии корового карбонатного вещества в процессах алмазообразования при субдукции в глубокую мантию.

Рисунок 2-2023. Относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды и азот- (Nitrogenated compounds) и серосодержащих (Sulfonated compounds) соединений в алмазах, выращенных в системе FeNi–графит–карбонат кальция (8.4 мас. %) при давлении 5.5 ГПа и температуре 1400°C (a) и в системе FeNi–графит без карбоната кальция (b).

Установлено, что глубинные мантийные базит-ультрабазитовые магмы изначально обогащены летучими компонентами, среди которых преобладают углеводороды и их производные, а также азот- и серосодержащие соединения, H2O и CO2 (Рис. 3-2023). Содержание летучих компонентов в меймечитовой магме Гулинского плутона достигает значительных величин и вызывает гетерогенность расплавов, о чем свидетельствует консервация комбинированных включений в оливине.

Рисунок 3-2023. Относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды, азот- и серосодержащих соединений в оливинах из меймечитов Гулинского плутона. Nitrogenated compounds – азотсодержащие соединения, Sulfonated compounds – серосодержащие соединения.

Сделан вывод, что при формировании пород посткальдерного этапа вулканизма кальдеры Медвежья (о. Итуруп) в малоглубинных периферических очагах происходило смешение основной магмы, состоящей из оливина и шпинели при доминирующем количестве расплава с магмой, состоящей из плагиоклаза и двух пироксенов с подчиненным количеством кислого расплава. Количественное моделирование смешения магм с использованием кальция и кремния показывает, что состав пород можно объяснить смешением вкрапленников клинопироксена, плагиоклаза и ортопироксена из кислой магмы в пропорциях 20-33-19 отн. % соответственно с вкрапленниками оливина из основной магмы – 8 отн. %, с добавлением кислого и основного расплава по 10 отн. % (Рис. 4-2023, Рис. 5-2023).

Рисунок 4-2023. Содержания некоторых элементов в породах и расплавных включениях в минералах вкрапленниках из базальтов кальдеры Медвежья. РВ – расплавные включения.

Рисунок 5-2023.Пропорции смешения вкрапленников и расплавов кислых и основных магм при образовании базальтов кальдеры Медвежья. РВ – расплавные включения.

Установлено, что формирование Удерейского и Ведугинского золоторудных месторождений Енисейского кряжа происходило при участии водно-углекислотных и углекислотно-углеводородных флюидов в интервале температур 255–330 °С, давлений 0,3–1.1 кбар и минерализации от 6 до 11 мас. % (NaCl–экв.) и 220-480 ⁰С, давлений 0,6 – 1,5 кбар и солености 8,5 – 13,5 мас. %, соответственно (Рис. 6-2023). Минералообразующие флюиды содержали H2O, CO2, углеводороды и S–, N–, и галогенсодержащие соединения, потенциально способные транспортировать рудные элементы, в том числе и золото (Рис. 6-2023, Рис. 7-2023). Ключевую роль в формировании золотосодержащих кварцевых жил играли углекислотно-углеводородные флюиды.

Рисунок 6-2023. Температура и соленость минералообразующих флюидов на Удерейском и Ведугинском золоторудных месторождениях, Енисейский кряж.

Рисунок 7-2023. Относительное содержание воды, углекислоты, углеводородов (HCs) и азот- и серосодержащих соединений во флюидных включениях в кварце (а) и пирите (б) из кварц-золото-сульфидной ассоциации Ведугинского золоторудного месторождения. Nitrogenated compounds - азотсодержащие соединения; Sulfonated compounds – серосодержащие соединения.

Рисунок 8-2023. Относительное содержание воды, углекислоты, углеводородов (HCs) и азот- и серосодержащих соединений во флюидных включениях в кварце из ранней кварц-золото-сульфидной (а) и более поздней сурьмяносодержащей (б) ассоциаций Удерейского месторождения. Nitrogenated compounds - азотсодержащие соединения; Sulfonated compounds – серосодержащие соединения.

2024 год

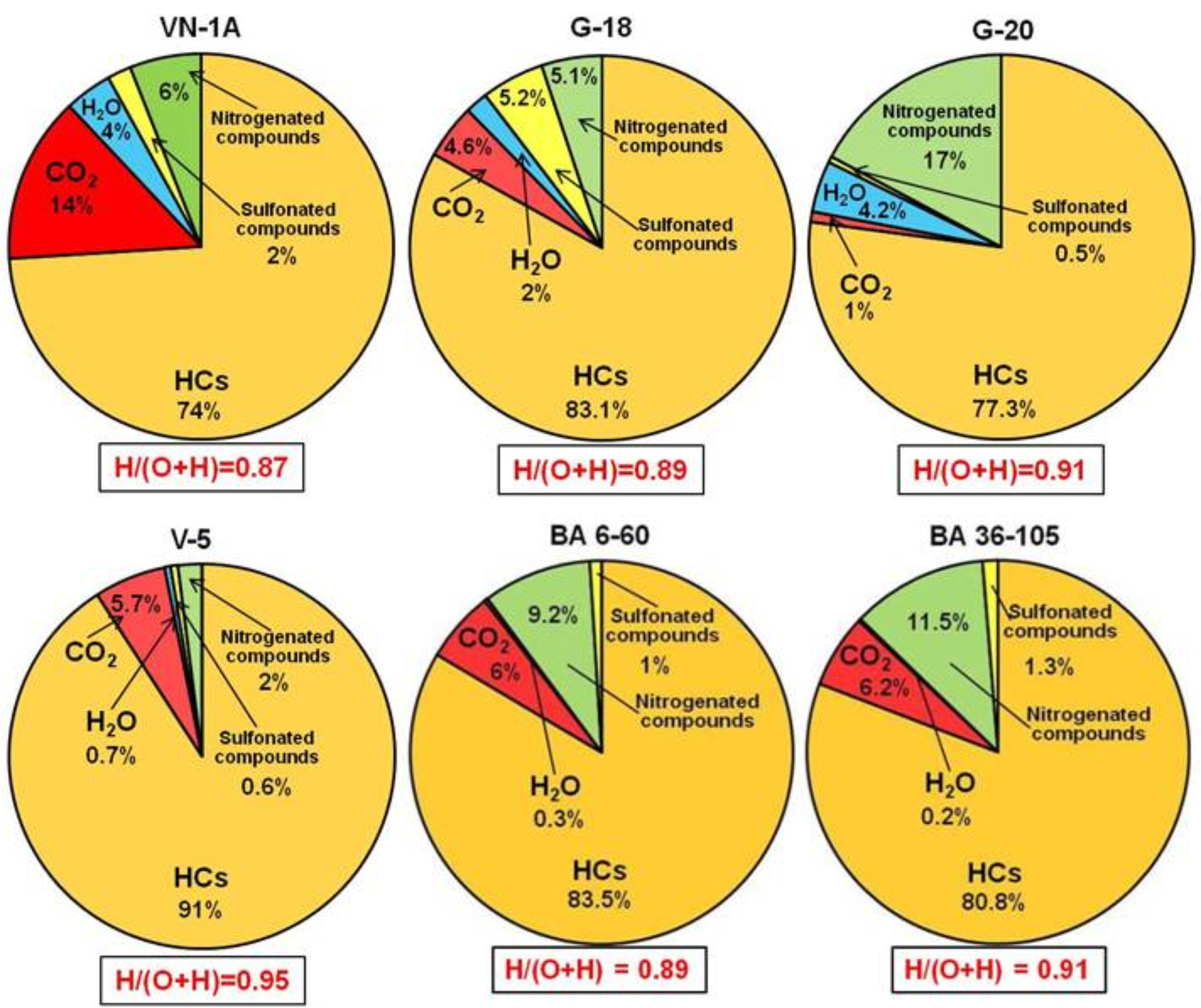

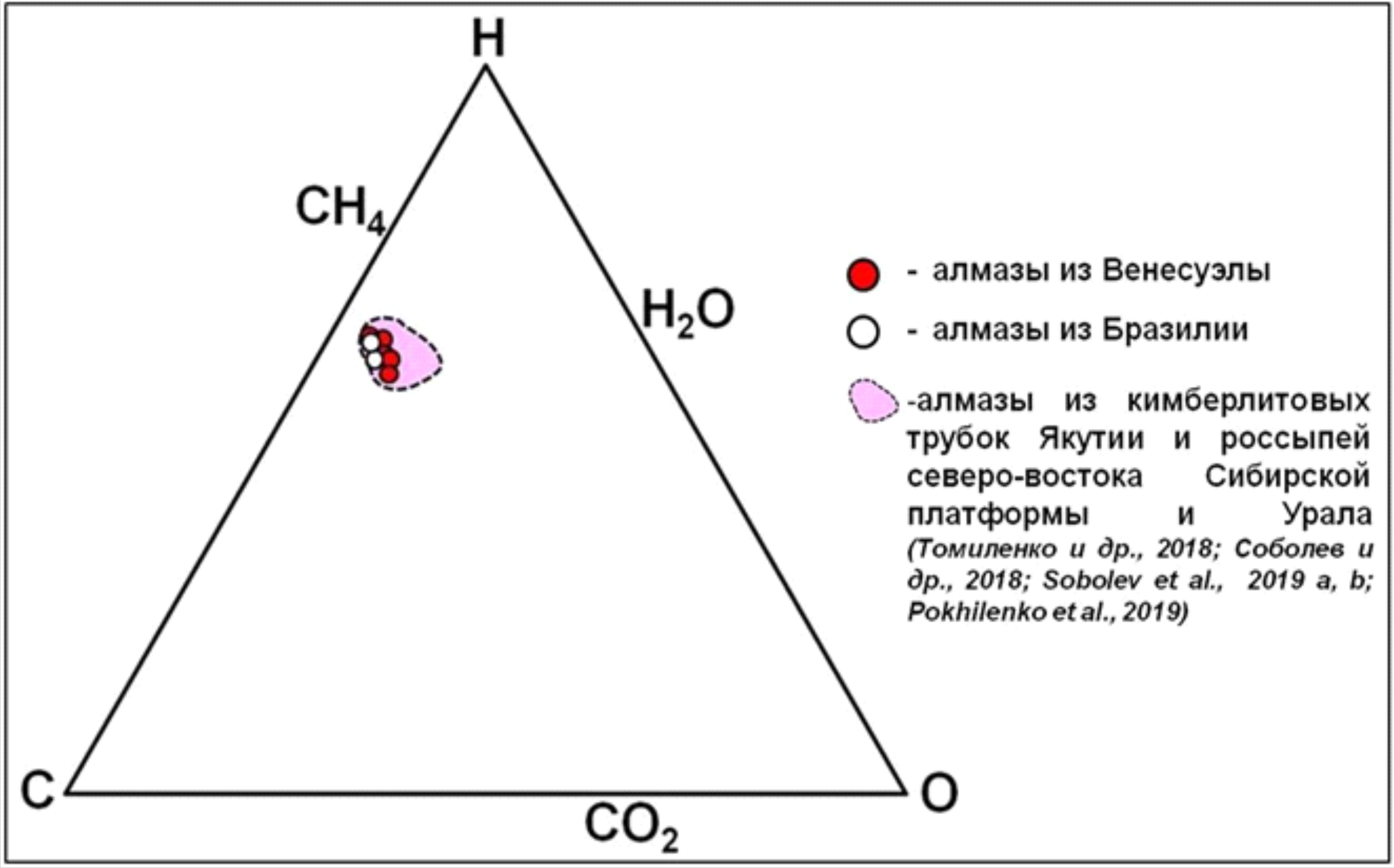

Впервые установлено, что при кристаллизации алмазов из россыпей Бразилии (площадь Жуина) и Венесуэлы (в районе Гуаньямо) существенную роль играли углеводороды и их производные (Рис. 1-2024). Показано, что кристаллизация алмазов из россыпей Бразилии и Венесуэлы происходила в существенно восстановительных условиях - H/(O+H)=0.89-0.91 и 0.87-0.95, соответственно. Следует отметить, что кристаллизация исследуемых алмазов и алмазов из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала (Россия) происходила в достаточно близких окислительно-восстановительных условиях (Рис. 2-2024).

Рисунок 1-2024. Относительное содержание углеводородов (HCs), углекислоты, воды, азот- и серосодержащих соединений в аллювиальных алмазах из россыпи в районе Гуаньямо, Венесуэла (VN-1A, G-18, G-20, V-5), и в алмазах из россыпей Бразилии, площадь Жуина, (ВА 6-60, ВА 36-105).

Рисунок 2-2024. СОН диаграмма составов летучих компонентов в аллювиальных алмазах из россыпей в районе Гуаньямо (Венесуэла) (красные кружки), алмазов из россыпей Бразилии (площадь Жуина) (белые кружки) и алмазов из кимберлитовых трубок Якутии и россыпей северо-востока Сибирской платформы и Урала (Россия) (сиреневое поле, оконтуренное штриховой линией).

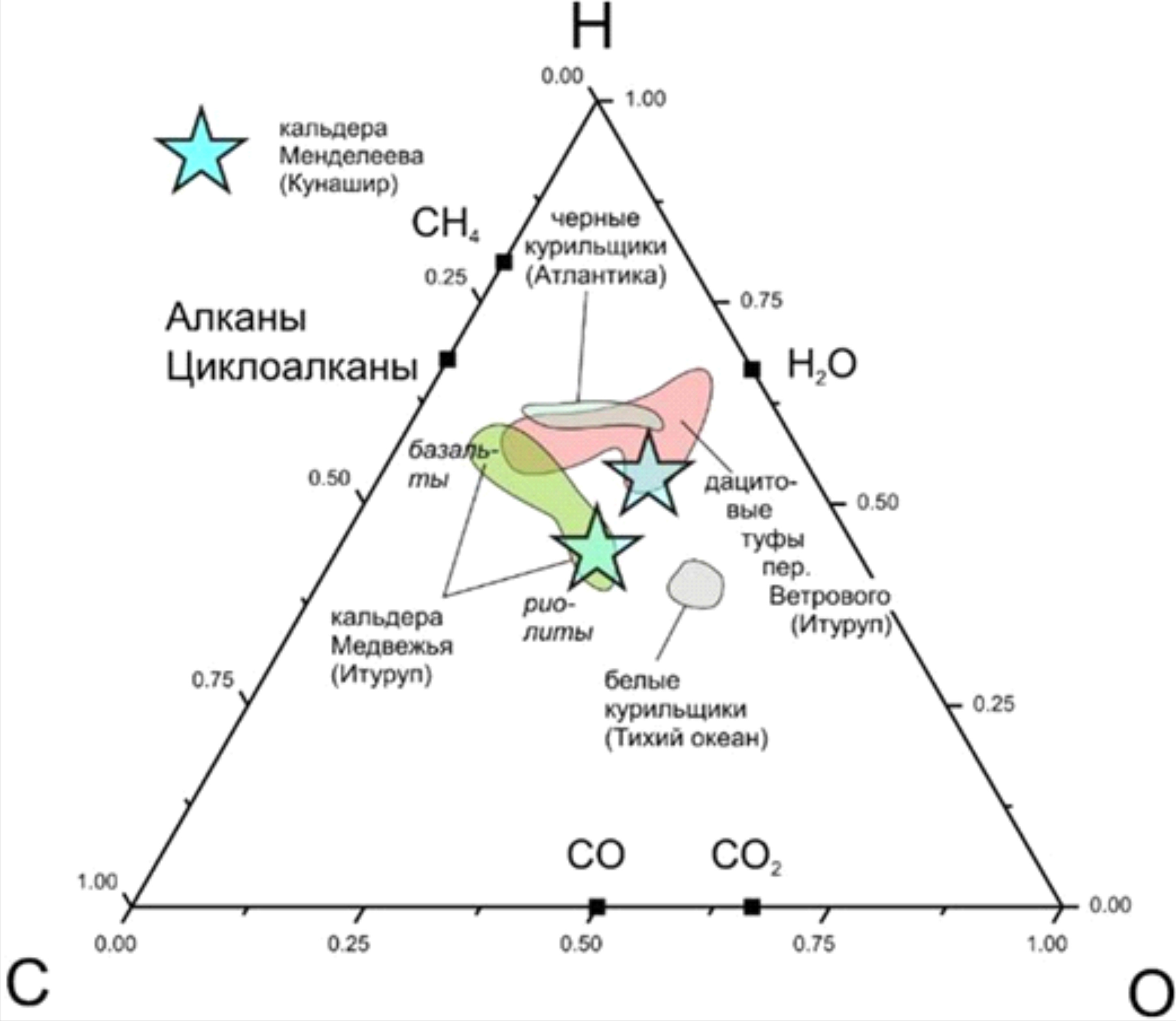

Установлено, что в магматогенных флюидах крупного кальдерного извержения вулкана Менделеева (О. Кунашир), помимо H2O, CO2 и H2S, обнаруженных методом КР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии, присутствует большое количество углеводородных соединений, SO2, Ar, N2, а также азот-, серо- и галогенсодержащие соединения (Рис. 3-2024, Рис. 4-2023). Большой разброс полученных данных по соотношениям C-O-H предполагает, что в формировании очага участвовали флюиды резко различающихся составов и, возможно, происхождения (Рис. 5-2024. Сделан вывод, что дацитовая магма очага кальдерного извержения вулкана Менделеева на о. Кунашир была насыщена флюидом, преимущественно водного состава с примесью углекислоты и различных углеводородных соединений. В ходе эволюции возникали условия, при которых флюид магматического очага обогащался углекислотой и сернистыми соединениями. Эти условия возможно связаны с вскрытием очага извержениями, предшествовавшими образованию кальдеры 43 тыс. лет назад. Вероятно, благодаря этим условиям изученный флюид оказался обогащен соединениями серы, фтора и хлора в существенно большей степени, чем сходный по составу и условиям образования очаг мощного эксплозивного извержения, произошедшего на перешейке Ветровом острова Итуруп около 20 тыс. лет назад.

Рисунок 3-2024. Микрофотографии и КР-спектры сингенетичных первичных флюидных и расплавных включений (а) и расплавных и комбинированных флюидных включений (б) в плагиоклазах из дацитовых пемз кальдерного извержения вулкана Менделеева, о. Кунашир

Рисунок 4-2024 Относительное содержание летучих компонентов в расплавных и флюидных включениях в плагиоклазах из пемз оз. Лагунное вулкан Менделеев о. Кунашир, Курильские острова. HCs - сумма алифатических, циклических и кислородсодержащих углеводородов; Nitrogenated compounds – азотсодержащие соединения; Sulfonated compounds – серосодержащие соединения

Рисунок 5-2024 СОН диаграмма составов летучих компонентов из флюидных и расплавных включений в плагиоклазе из пемз оз. Лагунное, в. Менделеев (о. Кунашир), из расплавных и флюидных включений в плагиоклазе и кварце из туфов перешейка Ветровой (о. Итуруп), из расплавных и флюидных включений в оливине, клино- и ортопироксене, плагиоклазе и кварце из базальтов и риолитов кальдеры Медвежья (о. Итуруп), из сульфидов и кальцитов «черных» и «белых» курильщиков САХ [Tomilenko et al., 2022].

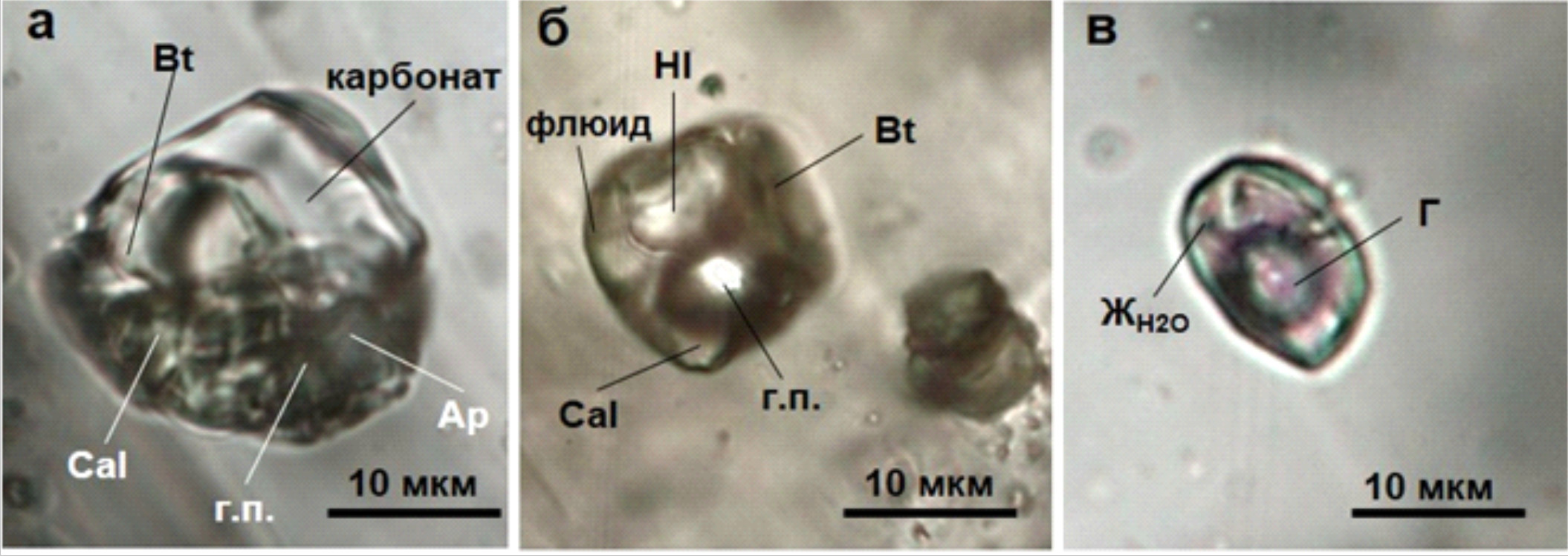

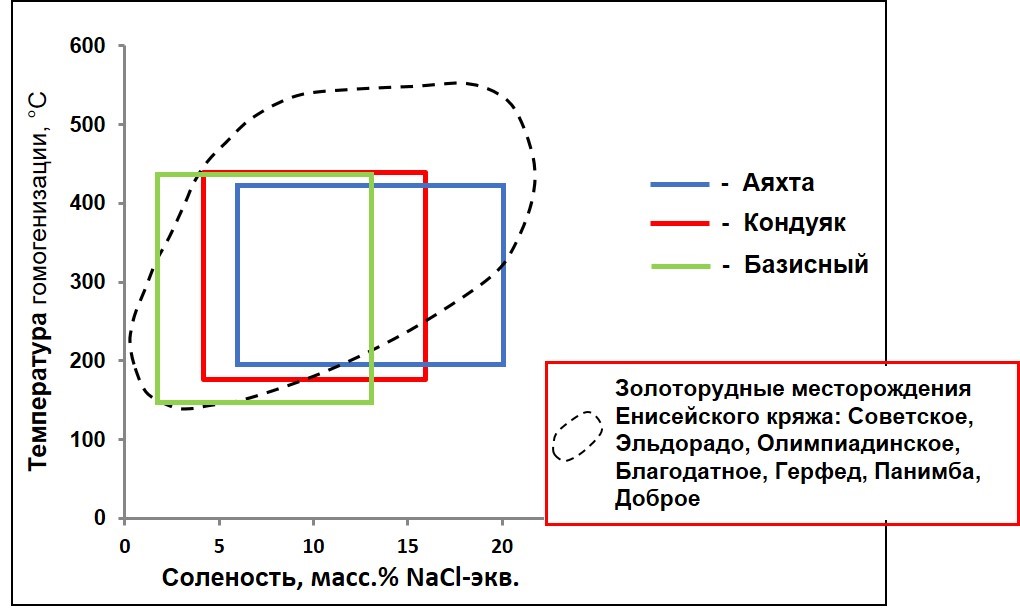

На основании данных по расплавным и флюидным включениям в клинопироксенах, нефелинах и апатитах (Рис. 6-2024, Рис. 7-2024) установлено, что породы ийолит-мельтейгитовой серии Гулинского плутона, Полярная Сибирь, образовались из силикатно-карбонатно-солевого высококальциевого, щелочно-ультраосновного расплава, близкого по составу мелилититам-меланефелинитам, обогащённых солевыми и летучими компонентами (Рис. 8-2024); показано, что доломитовые карбонатиты, являясь последней фазой внедрения, претерпели поздние гидротермальные преобразования. Исходя из величины отношений (Н/(О+Н) = 0,77-0,84), рассчитанной на основании данных хромато-масс-спектрометрического анализа, кристаллизация пород ийолит-мельтейгитовой серии происходила в восстановительных условиях. (Рис. 8-2024).

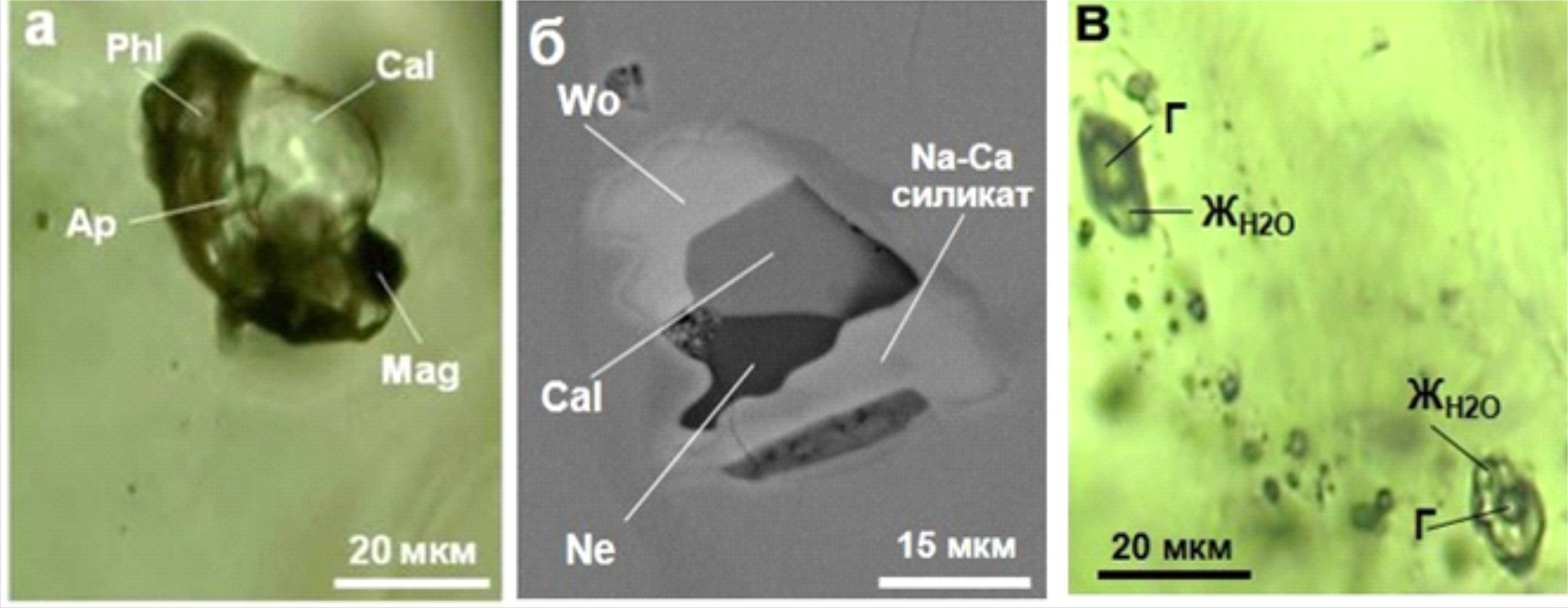

Рисунок 6-2024. Микрофотографии первичных расплавных включений в клинопироксене ийолит-мельтейгитов в отраженных электронах (а) и проходящем свете (б), а также вторичных флюидных включений (в): Ap – апатит, Bt – биотит, Cal – кальцит, Mag – магнетит, Ne – нефелин, Wo – волластонит.

Рисунок 7-2024. - Расплавные (а), кристаллофлюидные (б) и флюидные (в) включения в нефелине ийолит-мельтейгитов и ийолит-пегматитов Гулинского плутона. Cal – кальцит, Hl - галит; Bt - биотит; Ap - апатит; Жн2о – жидкая фаза, Г – газовая фаза; г.п. – газовый пузырек.

Рисунок 8-2024. Относительное содержание летучих компонентов в клинопироксене (Клинопироксен 825-2) и нефелине (Нефелин 825-2) из ийолит-мельтейгитовых пород и нефелине (Нефелин 825-3) из ийолит-пегматита Гулинского массива. HCs - сумма алифатических, циклических и кислородсодержащих углеводородов; Nitrogenated compounds – азотсодержащие соединения; Sulfonated compounds – серосодержащие соединения

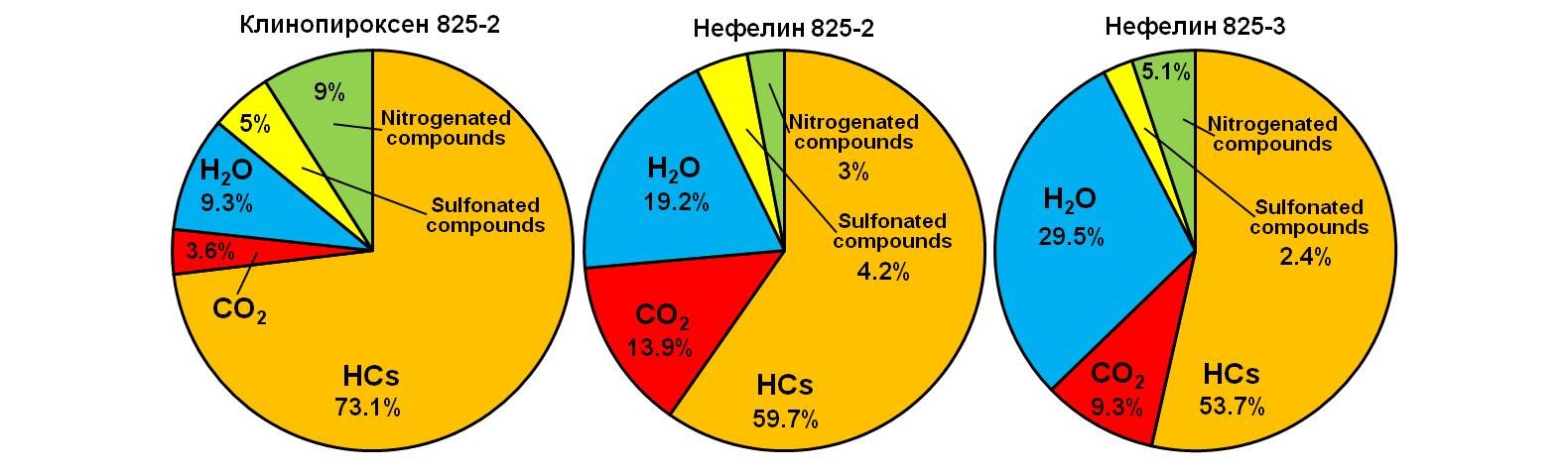

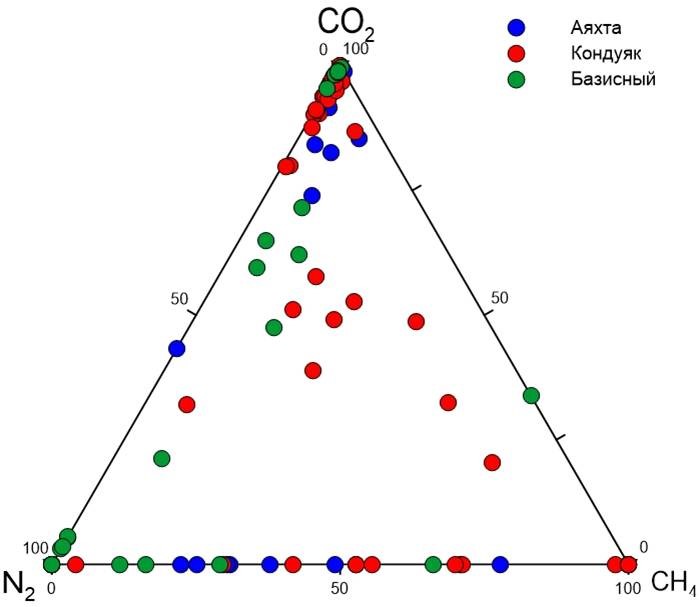

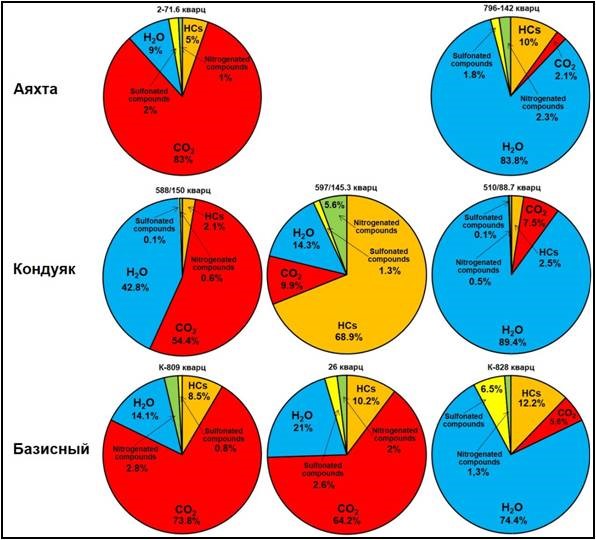

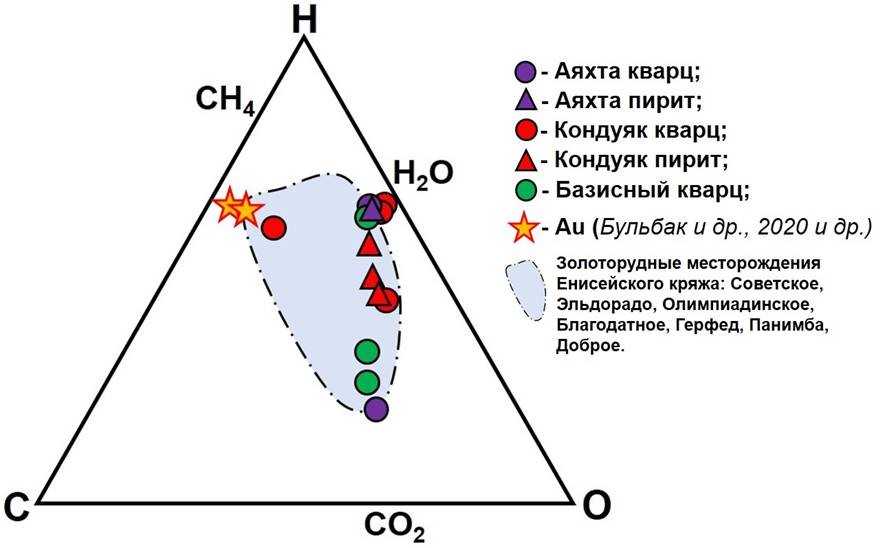

Установлено, что кварцево-жильные зоны месторождения Аяхта, Кондуяк и участка Базисный (Енисейский кряж), были сформированы в среднетемпературных условиях (150 – 430 °С) из минералообразующих растворов умеренной солености (Рис. 9-2024). Показано, что минералообразующие флюиды представляли собой сложную многокомпонентную систему: H2O, CO2, алифатические, циклические, кислородсодержащие углеводороды, азот-, серо- и галогенсодержащие соединения, которые потенциально способны транспортировать рудные элементы, в том числе и золото Рис. 10-2024-Рис. 12-2024).

Рисунок 9-2024. Температуры гомогенизации и соленость первичных и первично-вторичных флюидных включений в кварце из золоторудных месторождений Аяхта, Кондуяк и участка Базисный Аяхтинского рудного узла и других золоторудных месторождений Енисейского кряжа

Рисунок 10-2024. Состав индивидуальных флюидных включений в кварце из золоторудных месторождений Аяхта, Кондуяк и участка Базисный Аяхтинского рудного узла Енисейского кряжа (по данным КР-спектроскопии).

Рисунок 11-2024. Относительное содержание летучих компонентов в кварце из золоторудных месторождений Аяхта и Кондуяк и участка Базисный Аяхтинского рудного узла, Енисейский кряж HCs - сумма алифатических, циклических и кислородсодержащих углеводородов; Nitrogenated compounds – азотсодержащие соединения; Sulfonated compounds – серосодержащие соединения.

Рисунок 12-2024. СОН диаграмма состава флюидов, формировавших золоторудные месторождения Аяхта, Кондуяк и участка Базисный Аяхтинского рудного узла и другие золоторудные месторождения Енисейского кряжа: Советское [28], Эльдорадо [22], Герфед [23], Панимба [24], Олимпиадинское [25], Благодатное [26], Доброе [27] (по данным хромато-масс-спектрометрического анализа флюидных включений в кварце, сульфидах и золоте).

Коллектив располагает следующим научным оборудованием:

- современные оптические микроскопы с высокой разрешающей способностью (Olympus, NU-2Е, Docuval и др.);

- микротермокамеры авторской конструкции (Осоргин, Томиленко, 1990), позволяющие проводить высокотемпературные эксперименты (до 1500ºС) с включениями (при непрерывном наблюдении под микроскопом) как в воздушной среде, так и в атмосфере инертного газа. Точность определения температур этим методом оценивается как ±5ºС в интервале температур от 100 до 1000ºС и ±10ºС в диапазоне 1000-1500ºC;

- криометрические установки Linkam THMSG – 600;

- газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Scientific (USA) DSQ II MS/Focus GC (USA). Программное обеспечение, библиотеки масс-спектров NIST 2017 и Wiley 12.

- газовый хромато-масс-спектрометр SCION SQ Premium (Bruker Daltonics, Inc., USA);

- пиролизер Pyroprobe 5150 (CDS Analytical, USA).

Смирнов Сергей Захарович – профессор ГГФ НГУ, "Термобарогеохимия" (лекции) ГГФ НГУ; «Химия и генезис минералов» (лекции) ГГФ НГУ; приглашенный лектор ГГФ ТГУ «Флюидный режим процессов минералообразования» (лекции и семинары) (2021-2023), ГГФ ТГУ. Председатель ГАК ГГФ ТГУ с 2022 года

Старикова Анастасия Евгеньевна – ст. преподаватель, "Минералогия" (семинары) ГГФ НГУ; Учебная минералогическая практика ГГФ НГУ.

Секисова Виктория Сергеевна – ст. преподаватель, «Термобарогеохимия» (семинары) ГГФ НГУ;

Соколова Екатерина Николаевна – ст. преподаватель, «Термобарогеохимия (семинары) ГГФ НГУ;

Исакова Александра Николаевна – ст. преподаватель, «Термобарогеохимия (семинары( ГГФ НГУ.

Сотрудники лаборатории активно участвуют в просветительской деятельности, выступают с популярными лекциями по наукам о Земле, проводят занятия для школьников в Геошколе ГГФ НГУ, участвуют в организации Сибирской геологической олимпиады школьников.

В лаборатории проходят стажировки сотрудники и аспиранты академических институтов и университетов городов: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Москва, Якутск, Томск.

Томиленко Анатолий Алексеевич – эксперт РНФ

Смирнов Сергей Захарович – эксперт РАН

Сотрудники лаборатории термобарогеохимии активно участвуют в различных всероссийских и международных конференциях и совещаниях, из последних, в частности:

2021 год

- IV Всероссийская конференция с международным участием «Геодинамические процессы и природные катастрофы», Южно-Сахалинск, 6 – 10 сентября 2021

- XIII Съезд Российского минералогического общества, 5-8 октября 2021

- XXIX Всероссийская молодежная конференция "Строение литосферы и геодинамика" 2021

- European current research on fluid and melt inclusions e-CROFI 2021;

2022 год

- XIX Всероссийская конференция по термобарогеохимии, посвященная памяти И. Т. Бакуменко 2022;

- XI Российская молодёжная научно-практическая школа «НОВОЕ В ПОЗНАНИИ ПРОЦЕССОВ РУДООБРАЗОВАНИЯ» 2022;

- X International Siberian Early Career GeoScientists Conference 2022;

- X международная сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, 13 — 17 июня 2022 года, г. Новосибирск

2023 год

- International Conference “CONTINENTAL COLLISION ZONE VOLCANISM AND ASSOCIATED HAZARDS”, 03 – 08 сентября 2023, Ереван, Армения

- Годичное собрание Российского минералогического общества «Минералого-геохимические исследования для решения проблем петро- и рудогенеза, выявления новых видов минерального сырья и их рационального использования», 11-12 октября 2023, Санкт-Петербург, Россия

2024 год

- Всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция «Азимут ГЕОнаук — 2024»;

- X Asian Current Research on Fluid Inclusions (ACROFI X), 22-27 апреля 2024, Алматы, Казахстан

- Годичное собрание Российского минералогического общества «Минералогические исследования в интересах развития минерально-сырьевого комплекса России и создания современных технологий», 16-21 сентября 2024 года, Апатиты, Россия

- Международный горно-геологический Форум МИНГЕО СИБИРЬ 2024;

Список основных достижений, проектов и публикаций

2023 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0035; Номер Гос. учета: 122041400312-2. «Мантийно-коровые флюидно - магматические системы в континентальной и островодужной литосфере, их эволюция и рудоносность (по флюидным и расплавным включениям в минералах и изотопно-геохимическим данным) », руководитель Томиленко Анатолий Алексеевич

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0017. «Летучие компоненты и флюидные фазы в процессах эндогенного минерало- и рудообразования», руководитель Смирнов Сергей Захарович

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 23-77-01063; Номер Гос. учета – 123092600088-5. «Физико-химические условия формирования золоторудных объектов Аяхтинского рудного узла на Енисейском кряже», руководитель Шапаренко Елена Олеговна

- РНФ№ 23-27-00216; Номер Гос. учета – 123011600057-2. «Малоглубинные базитовые камеры в современных зонах субдукции: эволюция и связь с крупными кальдерными извержениями (на примере кальдер острова Итуруп, Курильские острова)», руководитель Кузьмин Дмитрий Владимирович

2023 год

- Bergal-Kuvikas O.V., Smirnov S.Z., Agatova A.R., Degterev A.V., Razjigaeva N.G., Pinegina T.K., Portnyagin M.V., Karmanov N.S., Timina T.Yu. The Holocene Explosive Eruption on Vetrovoi Isthmus (Iturup Island) as a Source of the Marker Tephra Layer of 2000 cal. yr BP in the Central Kuril Island Arc // Doklady Earth Sciences – 2023. DOI: 10.1134/S1028334X23600597

- Cherdantseva M., Vishnevskiy A., Jugo P. J.,· Martin L. A. J., Aleshin M., Roberts M. P., Shaparenko E., Langendam A., Howard D. L., Fiorentini M. L. Caught in the moment: interaction of immiscible carbonate and sulfde liquids in mafc silicate magma—insights from the Rudniy intrusion (NW Mongolia) // Mineralium Deposita – 2023 – 352 . DOI: 10.1007/s00126-023-01228-1

- Chlan V., M. Adamec, H. Štěpánková, V. G. Thomas, F. Kadlec Orientation and dynamics of water molecules in beryl // J. Chem. Phys. 158, 124308 (2023). DOI: 10.1063/5.0131510

- Kotenko T.A., Smirnov S.Z., Timina T.Yu. The 2022 Activity of Ebeko Volcano: The Mechanism and Ejecta // Journal of Volcanology and Seismology, 2023, Vol. 17, No. 4, pp. 259–277. DOI: 10.1134/S0742046323700264

- Kotov A., Smirnov S., Nizametdinov I., Uno M., Tsuchiya N., Maksimovich I. Partial Melting under Shallow-Crustal Conditions: A Study of the Pleistocene Caldera Eruption of Mendeleev Volcano, Southern Kuril Island Arc // Journal of Petrology – 2023– 64– 1–22. DOI: 10.1093/petrology/egad033

- Kovalev V., Thomas V., Setkova T., Zubkova N., Spivak A., Fursenko D., Yapaskurt V., Antipin A., Borovikova E. Single crystals of phenakite‑like Be2(Si1−xGex)O4 solid solution: novel experimental data on hydrothermal crystal growth, X‑ray diffraction and Raman spectroscopy study // Physics and Chemistry of Minerals (2023) 50:20. DOI: 10.1007/s00269-023-01245-6

- Kovalev V., Thomas V., Setkova T., Zubkova N., Spivak A., Fursenko D., Yapaskurt V., Antipin A., Borovikova E. Single crystals of phenakite‑like Be2(Si1−xGex)O4 solid solution: novel experimental data on hydrothermal crystal growth, X‑ray diffraction and Raman spectroscopy study // Physics and Chemistry of Minerals (2023) 50:21. DOI: 10.1007/s00269-023-01245-6

- Kruk N.N., Gavryushkina O.A., Smirnov S.Z., Kruk E.A., Rudnev S.N., Semenova D.V. Formation of High-Silica Leucocratic Granitoids on the Late Devonian Peraluminous Series of the Russian Altai: Mineralogical, Geochemical, and Isotope Reconstructions // Minerals 2023, 13, 496.. DOI: 10.3390/min13040496

- Kungulova E.N., Tishin P.A., Lychagin D.V., Tomilenko A.A., Moskvichev E.N. Morphology and Composition Changes in Fluid Inclusions from Quartz under Progressive Deformation: Case Study of a Vein System in the Western Kelyan-Irokinda Fold Zone (Western Transbaikalia) // Russian Geology and Geophysics – 2023 –pp. 1–14. DOI: 10.2113/RGG20234546

- Kupriyanov I.N., Sokol A.G., Seryotkin Y.V., Kruk A.N., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A. Nitrogen fractionation in mica metapelite under hot subduction conditions: Implications for nitrogen ingassing to the mantle // Chemical Geology – Volume 628 – 121476. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2023.121476

- Panina L.I., Isakova A.T., Rokosova E.Yu. The Monticellite-bearing Rocks of the Krestovskaya Intrusion: Genesis according to Melt Inclusion Study // Petrologiya, 2023, Vol. 31, No. 1, pp. 81–100.. DOI: 10.1134/S0869591123010071

- Perepechko Y., Sharapov V., Tomilenko A., Chudnenko K., Sorokin K., Ashchepkov I. The Dynamics of Transformation of Lithospheric Mantle Rocks Beneath the Siberian Craton // Minerals – 2023 – 13 – 423. DOI: 10.3390/min13030423

- Prokopyev I., Doroshkevich A., Starikova A., Kovalev S., Nugumanova Y., Izokh A. Petrogenesis of juvenile pelletal lapilli in ultramafc lamprophyres // Scientifc Reports – 2023 – 13:5841. DOI: 10.1038/s41598-023-32535-2

- Prokopyev I.R., Doroshkevich A.G., Starikova A.E., Yang Y., Goryunova V.O., Tomoshevich N.A., Proskurnin V.F., Saltanov V.A., Kukharenko E.A. Geochronology and origin of the carbonatites of the Central Taimyr Region, Russia (Arctica): Constraints on the F-Ba-REE mineralization and the Siberian Large Igneous Province // Lithos – 2023 – V.440–441 – 107045. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107045

- Shaparenko E., Gibsher N., Khomenko M., Tomilenko A., Sazonov A., Bul’bak T., Silyanov S., Petrova M., Ryabukha M. Parameters for the Formation of the Dobroe Gold Deposit (Yenisei Ridge, Russia): Evidence from Fluid Inclusions and S–C Isotopes // Minerals 2023, 13, 11.. DOI: 10.3390/min13010011

- Sonin V.M., Zhimulev E.I., Chepurov A.A., Tomilenko A.A., Chepurov A.I., Pokhilenko N.P. Experimental Justification of the Influence of S and Ni on Crystallization of Low-Nitrogen Diamonds in a Melt of Fe at High Pressure // DOKLADY EARTH SCIENCES – 2023 - Vol. 509. DOI: 10.1134/S1028334X22601948

- Tomilenko A., Sonin V., Bul’bak T., Zhimulev E.; Timina T., Chepurov A., Shaparenko E., Chepurov A. Impact of Solid Hydrocarbon on the Composition of Fluid Phase at the Subduction (Experimental Simulation) // Minerals - 2023 - 13 - 618.. DOI: 10.3390/min13050618

- Zatolokina K.I., Tomilenko A.A., Bul’bak T.A. Fluid Components in Cordierite from the Rocks of Epidote-Amphibole Facies of the Muzkol Metamorphic Complex, Tajikistan: Pyrolysis-Free GC-MS Data // Minerals 2023 – 13(3) – 323. DOI: 10.3390/min13030323

- Гаврюшкина О. А., Соколова Е. Н., Смирнов С. З., Крук Н. Н., Пономарчук А. В., Томас В. Г. ЭВОЛЮЦИЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ Li–F ГРАНИТНЫХ МАГМ В ОЧАГАХ РУДНО-МАГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЛОВО-ВОЛЬФРАМОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИГРИНОГО И ЗАБЫТОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ, ПРИМОРЬЕ) // ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2023, том 65, № 6, с. 509–527. DOI: 10.31857/S0016777023060047

- Дмитриева Н.В., Сафонова И.Ю., Симонов В.А., Котляров А.В., Карманов Н.С., Низаметдинов И.Р. (2023) Условия формирования андезитов острова Сулавеси (Индонезия). Литосфера, 23(3), 386-409. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-3-386-409

- Каргин А. В., Прокопьев И. Р., Старикова А. Е., Каменецкий В. С., Голубева Ю. Ю. ЭВОЛЮЦИЯ ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАМАФИЧЕСКОГО РАСПЛАВА ТРУБКИ ВИКТОРИЯ (АНАБАРСКИЙ РАЙОН, ЯКУТИЯ): ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОЛИВИНЕ И МИНЕРАЛАХ ОСНОВНОЙ МАССЫ // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2023, том 512, № 2, с. 242–250. DOI: 10.31857/S2686739723601369

- Котляров А.В., Дмитриева Н.В., Симонов В.А., Сафонова И.Ю., Карманов Н.С., Низаметдинов И.Р. Условия кристаллизации плагиоклазов в эффузивных комплексах острова Cулавеси, Тихий океан. Минералогия, 9(1), 60–78. DOI: 10.35597/2313-545X-2023-9-1-4

- Кузьмин Д.В., Низаметдинов И.Р., Смирнов С.З., Тимина Т.Ю., Шевко А.Я., Гора М.П., Рыбин А.В. МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ БАЗАЛЬТЫ КАЛЬДЕРЫ МЕДВЕЖЬЯ: ОСНОВНЫЕ МАГМЫ И ИХ ИСТОЧНИКИ НА ПРИМЕРЕ ВУЛКАНА МЕНЬШИЙ БРАТ (о. ИТУРУП) // ПЕТРОЛОГИЯ, 2023, том 31, № 3, с. 238–263.. DOI: 10.31857/S0869590323030068

- Нугуманова Я.Н., Калугина А.Д., Старикова А.Е., Дорошкевич А.Г., Прокопьев И.Р. Минералы группы апатита из ультраосновных лампрофиров зиминского щелочно-ультраосновного карбонатитового комплекса (Урикско-Ийский грабен, Восточное Присаянье). Литосфера. 2023;23(4):589-602.. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-4-589-602

- Сокол Э.В., Девятиярова А.С., Пыряев А.Н., Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Сереткин Ю.В., Пеков И.В., Некипелова А.В., Хворов П.В. СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ИЗОХИМИЧЕСКОГО КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА (НА ПРИМЕРЕ КОЧУМДЕКСКОГО ОРЕОЛА, ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) // Геология и геофизика, DOI: 10.15372/GIG2023167. DOI: 10.15372/GIG2023167

- Сонин В.М., Томиленко А.А., Жимулев Е.И., Бульбак Т.А., Чепуров А.А., Тиминa Т.Ю., Чепуров А.И., Похиленко Н.П. Кристаллизация алмаза и фазовый состав в системе FeNi–графит–СаСО3 при 5.5 ГПа: о роли субдукции в их образовании // Геология рудных месторождений – 2023 - том 65 - № 3 - с. 270–286. DOI: 10.1134/S1075701523030042

2024 год

- Bortnikova S.B., O.L. Gaskova, A.A. Tomilenko, A.L. Makas’, E.A. Fursenko, N.A. Pal’chik, I.V. Danilenko, N.A. Abrosimova; Composition of Gases in the Interporous Space of Technogenic Bodies. Russ. Geol. Geophys. 2024;; 65 (10): 1177–1187. doi:10.2113/RGG20244709

- Dublyansky Y., Töchterle P., Steck M. M., Sperlich D.W., Cheng H., Zhang H., Smirnov S. Christoph Spötl a Size–shape–stable isotope (C and O) relationships of cryogenic cave carbonates formed in permafrost settings// Chemical Geology, Volume 661, 5 September 2024, 122183. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2024.122183

- Goryainov S., Krylov A., Borodina U., Likhacheva A., Krylova S., Seryotkin Y., Bogdanov N., Vtyurin A., Grishina S., Raman study of decomposition of Na-bearing carbonates in water fluid at high P–T parameters // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 322, 2024, 124801. DOI: 10.1016/j.saa.2024.124801

- Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Malyutina A.V., Semenova D.V, Radomskaya T.A., Kruk M.N., Prokopyev I.R., Starikova A.E., Rampilov M.O., 2024. Geochronology of Alkaline Rocks from the Burpala Massif (Northern Pribaikalye): New U-Pb Data // Geodynamics & Tectonophysics 15 (1), 0741. DOI: 10.5800/GT-2024-15-1-0741

- Krivolutskaya N.A., Tolstykh N.D., Canhimbue L.S., Liang L.Q., Murashov K.Yu., Kuzmin D.V., Gongalsky B.I., Pavlovich G.D. Complex structure of the center Oktyabr’sky deposit, Norilsk district, Russia // Journal of Asian Earth Sciences, Volume 276, December 2024, 106264

- Kruk N.N., Kuibida M.L., Sokolova E.N., Kotler P.D., Yakovlev V.A. Late Devonian Calc-Alkali High-K Fractionated Granites of the “Ferroan” I-Type, Rudny Altai//Doklady Earth Sciences, Volume 515, pages 639–644, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X23603644

- Kruk N.N., Shokalsky S.P., Kruk E.A., Gavryushkina O.A., Sokolova E.N., Rudnev S.N., Naryzhnova A.V., Smirnov S.Z., Semenova D.V., Karpov A.V. Petrology of Granitoids of the Mayorka Massif (Gorny Altay): Contribution to the Problem of High-Silica Magma Formation//Russian Geology and Geophysics 65(2). DOI:10.2113/RGG20244713

- Panina, L.I., Isakova, A.T. & Rokosova, E.Y. Genesis of Dunite from the Guli Puton according to Olivine-Hosted Melt Inclusion Data. Petrology 32, 201–214 (2024). https://doi.org/10.1134/S0869591124020061

- Sergey V.K., Olga A.K., Nickolay N.K., Ekaterina N.S., Pavel D.K., Sergey Z.S., Tatiana A.O., Dina V.S., Anna V.N., Alexey S.V., Oxana N.K., Olga V.A., Marina A.M., Xeniya Y.L., Saltanat S.A., Ainel Y.B., Zhanar Z.К., Arseniy D.S. Petrogenesis of A-type leucocratic granite magmas: An example from Delbegetei massif, Eastern Kazakhstan // Lithos, Volumes 482–483, 2024, 107696. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107696

- Sokolova E.N., Smirnov S.Z., Sekisova V.S., Bortnikov N.S., Gorelikova N.V., Thomas V.G. Magmatic–Fluid System of the Vysokogorskoe Porphyry Tin Deposit (Sikhote-Alin, Kavalerovo Ore District, Primorsky Krai, Russia): a Magmatic Stage // Geology of Ore Deposits, Volume 65, pages S189–S208, (2023). DOI: 10.1134/S107570152307022X

- Sonin V. M., Zhimulev E. I., Chepurov A. I., Goryainov S. V., Gromilov S. A., Gryaznov I. A., Chepurov A. A., Tomilenko A. A. Synthesis of diamond from polycyclic aromatic hydrocarbons (anthracene) in the presence of an Fe,Ni-melt at 5.5 GPa and 1450 °C // CrystEngComm, 2024, 26, 1583. DOI: 10.1039/d3ce01220d

- Starikova A.E., Doroshkevich A.G., Sklyarov E.V., Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Shaparenko E.O., Zhukova I.A., Semenova D.V., Yakovenko E.S., Ragozin A.L. Magmatism and metasomatism in the formation of the Katugin Nb-Ta-REE-Zr-cryolite deposit, eastern Siberia, Russia: Evidence from zircon data // Lithos, 2024, Volumes 472–473, 107557. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107557

- Starikova A.E., Malyutina A.V., Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Radomskaya T.A., Isakova A.T., Semenova D.V., Korsakov A.V., Mineralogical, Petrographic and Geochemical Evidence for Zircon Formation Conditions within the Burpala Massif, Northern Baikal Region// Geodynamics & Tectonophysics 15 (5), 0787. 2024. doi:10.5800/GT-2024-15-5-0787

- Горюнова В.О., Прокопьев И.Р., Дорошкевич А.Г., Старикова А.Е., Проскурнин В.Ф., Салтанов В.А. Редкоземельный состав флюоритов как индикатор генезиса карбонатитов Центральной Тувы и Восточного Таймыра // Геосферные исследования. 2024. № 3. С. 10–20. DOI: 10.17223/25421379/32/2

- Зубакова Е.А., Дорошкевич А.Г., Шарыгин В.В. Особенности состава клинопироксена и апатита из пироксенитового массива Укдуска (Алдано-Становой щит, Якутия) // Геосферные исследования. 2024. № 3. С. 42–51. DOI: 10.17223/25421379/32/5

- Исакова А.Т., Старикова А.Е., Затолокина К.И., Избродин И.А., Дорошкевич А.Г. Условия образования апатит-флюоритовых пород Бурпалинского массива по данным изучения флюидных включений во флюорите // Геосферные исследования. 2024. № 3. С. 52–64. DOI: 10.17223/25421379/32/6

- Малютина А.В., Дорошкевич А.Г., Старикова А.Е., Избродин И.А., Прокопьев И.Р., Радомская Т.А., Крук М.Н. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ТЕМНОЦВЕТНЫХ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ В ПОРОДАХ ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА БУРПАЛА (СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ) // Геология и геофизика, 2024. DOI: 10.15372/GiG2024161

- Низаметдинов И.Р., Смирнов С.З., Шевко А.Я., Кузьмин Д.В., Котов А.А.,Секисова В.С., Тимина Т.Ю. ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ДОЧЕРНИЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ ИЗ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОЛИВИНЕ ВУЛКАНОВ КУДРЯВЫЙ И МЕНЬШИЙ БРАТ (КАЛЬДЕРА МЕДВЕЖЬЯ, О. ИТУРУП) // ТИХООКЕАНСКАЯ ГЕОЛОГИЯ, 2024, том 43, № 4, с. 80–105. DOI: 10.30911/0207-4028-2024-43-4-80-105

- Нугуманова Я.Н., Дорошкевич А.Г., Старикова А.Е., Пономарчук А.В. СОСТАВ ФЛОГОПИТА ИЗ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ЛАМПРОФИРОВ КАК ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ (ЗИМИНСКИЙ ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНОЙ КАРБОНАТИТОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЮГ СИБИРСКОГО КРАТОНА) // Геология и геофизика, 2024. DOI: 10.15372/GiG2024131

- Симонов В.А., Котляров А.В., Котов А.А., Перепелов А.Б., Карманов Н.С., Боровиков А.А. Условия образования игнимбритов вулкана Хангар (Камчатка) // Геология и геофизика. 2024. Т. 65 (7). С. 965–984. DOI: 10.15372/GIG2023197

- Симонов В.А., Котляров А.В., Шарыгин В.В., Васильев Ю.Р. Условия кристаллизации оливина в дунитах Гулинского массива (Сибирская платформа) // Минералогия. 2024. Т. 10. № 1. С. 16-31. DOI 10.35597/2313-545X-2024-10-1-2

- Шарыгин В.В. Высоконатровые карбонаты и карбонат-фосфаты в породах щелочно-карбонатитовых массивов Чуктукон и Средняя Зима: по данным изучения включений в пирите // Геосферные исследования. 2024. № 3. С. 87–100. doi: 10.17223/25421379/32/9

- Шендрик Р.Ю., Плечов П.Ю., Смирнов С.З. ArDI – система обработки и анализа колебательных спектров минералов// Новые данные о минералах. - 2024. № 2024 (58) 2. - 26–35. DOI: 10.25993/FM.2024.58.2024.008