Лаборатория геохимии благородных и редких элементов (218)

Часть коллектива лаборатории 218, cлева направо, снизу вверх: Савина О.А., Воднева Е.Н., Айриянц Е.В., Густайтис М.А., Киселева О.Н., Овдина Е.А., Мягкая И.Н., Жмодик С.М., Немировская Н.А., Лудина Г.С., Страховенко В.Д., Малов Г.И., Белякова А.Ю., Мороз А.А., Калинкина О.Н., Лазарева Е.В., Малов В.И., Сарыг-оол Б.Ю., Шавекин А.С.

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук Мягкая Ирина Николаевна

Научный руководитель базового проекта

Заслуженный геолог Российской Федерации,

доктор геолого-минералогических наук Жмодик Сергей Михайлович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 27 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 2 доктора геолого-минералогических наук, 10 кандидатов наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Научный руководитель базового проекта, д.г.-м.н., Жмодик Сергей Михайлович

сл.телефоны +7(383)330-31-20, +7(383)373-05-26 (доп. 335), e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН, главный корпус, каб. 302a.

ИО Заведующего лабораторией, к.г.-м.н., Мягкая Ирина Николаевна

сл.телефон +7(383)373-05-26 (доп. 682), e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН, главный корпус, каб. 304.

Ведущий научный сотрудник, д.г.-м.н., Страховенко Вера Дмитриевна

сл.телефон +7(383)373-05-26 (доп. 274), e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН, главный корпус, каб. 349а.

Старший научный сотрудник, к.г.-м.н., Лазарева Елена Владимировна

сл.телефон +7(383)373-05-26 (доп. 777), e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН, главный корпус, каб. 113.

Основные направления работы лаборатории были заложены чл.-корр. АН СССР Феликсом Николаевичем Шаховым и академиком Андреем Алексеевичем Трофимуком в Новосибирском Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Заложенная Ф.Н. Шаховым комплексность в исследованиях отдела геохимии отражалась как в решении проблем главных направлений геохимических исследований – рудообразование, магматизм, осадочный рудогенез, так и в особом внимании к созданию и развитию аналитической базы, как основы для проведения работ на современном уровне. В самостоятельное структурное подразделение было выделено прогнозно-металлогеническое направление с целью изучения процессов рудообразования и металлогенической эволюции золоторудных и комплексных золотосодержащих природных систем различного генезиса. Фундамент комплексных исследований в отделе геохимии стал основой для формирования новых научных направлений, продолжающихся в работах его последователей: наноразмерная форма нахождения благородных, редких и радиоактивных элементов и роль наночастиц в геологических процессах концентрирования металлов, классификация месторождений по устойчивым элементам и минеральным парагенетическим ассоциациям, роль живого вещества в экзогенных и гидротермальных процессах и экогеохимия.

Сотрудники лаборатории геохимии редких элементов и экогеохимии поздравляют с юбилеем В.М. Гавшина (в центре). Слева направо, сверху вниз: Сухоруков Ф.В., Мельгунов М.С., Герасимов П., Лудина Г.С., Пахомов В.И., Колмогорова М.Г., Страховенко В.Д., Щербов Б.Л., Голованова Н.П., Андросова Н.В., Иванова Л.Д., Галкова О.Г., Макарова И.В., Ищук Н.В., Чернакова Н.И., Будашкина В.В., Ильина В.Н., Музяева Т.Н., Шестель С.Т., Букреева Л.Н., Гавшин В.М., Попова Л.М., Цымбалист В.Г., Степин А.С., Гавшина З.В., Соснина Н.М.

На современной аналитической основе сформировано научное направление, связанное с изучением геохимии благородных, редких и радиоактивных элементов в экзогенных процессах, которое характеризуется не только специфическими методиками исследования, но и конкретными в геологическом и генетическом отношениях объектами изучения: зоны окисления сульфидных и золоторудных месторождений, золотоносные коры выветривания; редкометалльные и ураноносные коры выветривания; благородно- и редкометалльные россыпи; подземные и поверхностные воды рудных полей и месторождений, в том числе водные вытяжки и поровые растворы окисленных руд, перекрывающих их рыхлых отложений и почв месторождений; роль в концентрировании редкоземельных элементов (РЗЭ), ниобия и железа при формировании уникальных по содержаниям и запасам руд Томторского Sc-Nb-REE-месторождения.

Выдающиеся ученые, положившие основу лаборатории и многие годы, добросовестно проводившие исследования: д.г.-м.н. Гавшин В.М., д.г.-м.н. Аношин Г.Н., к.г.-м.н. Воротников Б.А., д.г.-м.н. Щербаков Ю.Г., д.г.-м.н. Нестеренко Г.В., Осинцев С.Р., д.г.-м.н. Росляков Н.А., д.г.-м.н. Рослякова Н.В., д.г.-м.н. Сухоруков Ф.В., д.г.-м.н. Маликова И.Н., Маликов Ю.И., к.х.н. Цимбалист В.Г., к.х.н. Бадмаева Ж.О., Иванова Л.Д., Галкова О.Г., Ильина В.Н.

Коллектив лаборатории проводит исследования по нескольким взаимосвязанным направлениям:

изучение закономерностей концентрирования и перераспределения благородных и редких элементов в черносланцевых отложениях и ассоциирующих с ними офиолитовых поясах

Многие золоторудные и редкометалльные месторождения пространственно связаны с углеродистыми металлоносными отложениями, так называемыми, черными сланцами. Одним из важных направлений, проводимых лабораторией, является установление роли углеродистых отложений, источников, условий (геолого-структурных, минералого-геохимических, физико-химических) и факторов, формирующих золото-концентрирующие (благороднометалльные) системы в углеродистых образованиях в различных геодинамических обстановках, на основе новых подходов в области современных аналитических методов. Сотрудники лаборатории на протяжении ряда лет проводят: изучение и сравнительный анализ условий возникновения систем, концентрирующих благородные металлы в углеродистых образованиях различных геодинамических обстановок; исследование распределения и физико-химических условий формирования аномальных концентраций благородных металлов; определение роли углеродистого вещества органической и неорганической природы в рассеянии и концентрировании благородных металлов в углеродистых отложениях, сформировавшихся в различных геодинамических обстановках (океанических, задуговых бассейнов, активных и пассивных континентальных окраин); выявление характерных признаков («меток» - элементы платиной группы, возраст, изотопы осмия, гелия) участия или воздействия плюмового магматизма на накопление металлоносных углеродистых отложений. Кроме того, установлено, что, во-многих случаях, металлоносные углеродистые отложения входят в состав офиолитовых ассоциаций. Сотрудниками лаборатории проводится: детальное изучение минералого-геохимических и изотопно-геохимических особенностей офиолитовых ассоциаций, включающих черносланцевые толщи; исследуется благороднометалльная (золото, серебро, металлы платиновой группы, рений) минерализация и органическое (углеродистое) вещество в рудных объектах (месторождениях, рудопроявлениях) расположенных среди углеродистых образований (черносланцевые комплексы, зоны углеродизации, графитовое месторождение) и офиолитовых ассоциаций в Алтае-Саянской и Саяно-Байкальской складчатых областях.

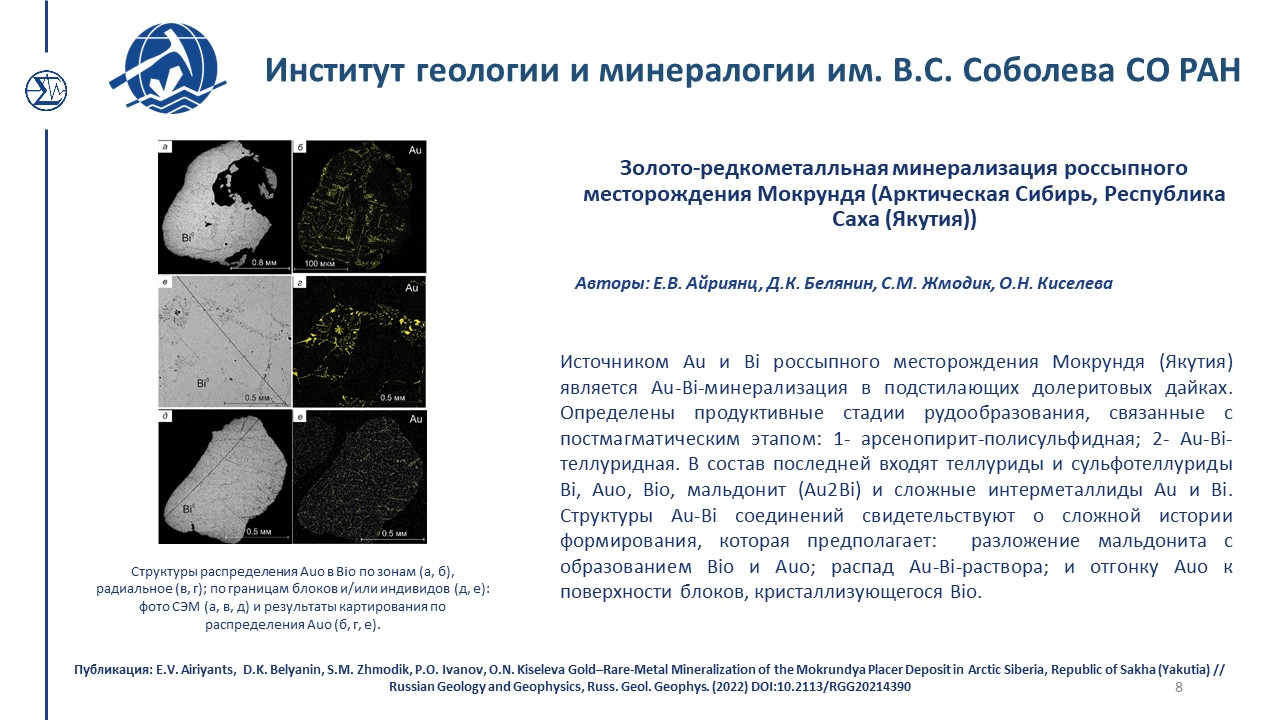

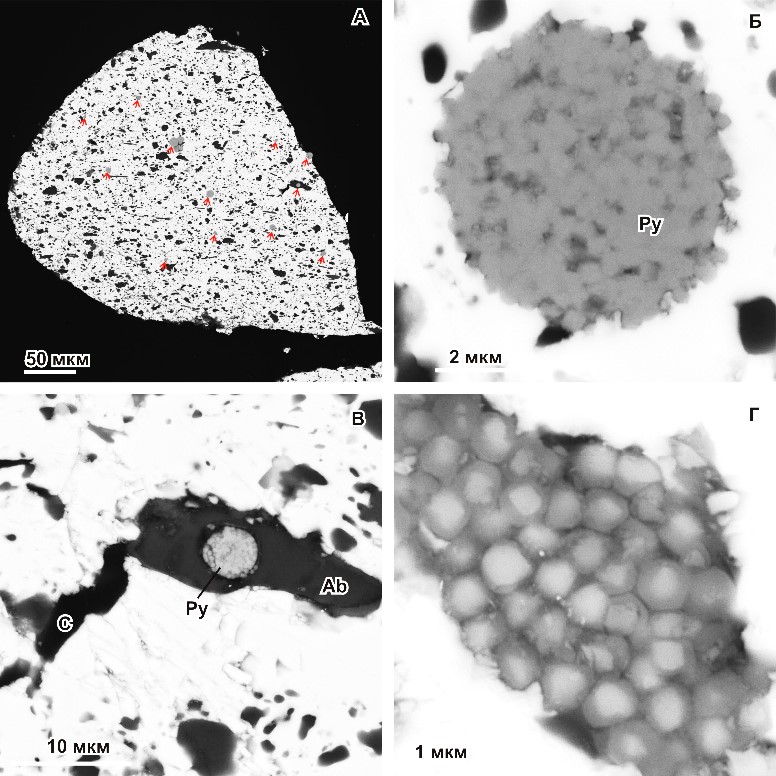

Снимки СЭМ зерен ЭПГ: интерметаллидов (Os-Ir-Ru), (Os-Ru) сульфидов, (Os-Ru) селенидов в хромититах Дунжугурского офиолитового массива (Восточный Саян, Россия).

Kiseleva O.N., Ayriyants E.V., Zhmodik S.M., Belyanin D.K. (2024). Sulfide and Selenide PGE Mineralization in Chromitites of the Dunzhugur Ophiolite Massif (East Sayan, Russia) // Geology of Ore Deposits, 66(2), 225-248. 10.1134/S1075701523600330

Месторождение Владимировское (юго-восточная часть Восточного Саяна)

Рощектаев П.А., к.г.-м.н. Белянн Д.К., д.г.-м.н. Жмодик С.М.

Хромитовая жила в офиолитах Оспино-Китойского массива (юго-восточная часть Восточного Саяна)

изучение особенностей формирования уникальных редкометальных (Nb-REE) руд Томторского месторождения

Томторский массив щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов палеозойского возраста расположен на севере Республики Саха (Якутия), имеет концентрически зональное строение. Центральное ядро сложено карбонатитами, ультрамафиты и фоидолиты образуют вокруг них неполное кольцо. Внешняя часть массива сложена щелочными и нефелиновыми сиенитами. По всем породам развиты коры выветривания. Наиболее богатые руды представлены пластовой залежью, выполняющей впадины на «просевшей» коре выветривания карбонатитового массива. Руды тонкослоистые скрытозернистые, содержат Nb, Y, Sc and REE в высоких концентрациях (в среднем Nb2O5 - 4.5 %, сумма оксидов REE - 7-10 %, Y2O3 - 0.75 %, Sc2O3 - 0.06 %). Наиболее богатые руды, являются природным концентратом Nb и REE. Значительно расширены знания: о характере пространственного распределения уникальных руд на площади Томторского месторождения; о минералого-геохимических и физико-химических условиях формирования уникальных Sc-Nb-REE-руд; о концентрировании редкоземельных элементов при участии микроорганизмов и органического вещества растительной природы.

В результате комплексных исследований нодулярного монацита (куларита) из аллювиальных россыпей на территории Куларского хребта получены новые данные, свидетельствующие об участии микроорганизмов (цианобактерий) которые выступали в качестве концентраторов REE, в процессе образования осадков с органическим веществом, вероятно, в обстановке дельты относительно крупной реки.

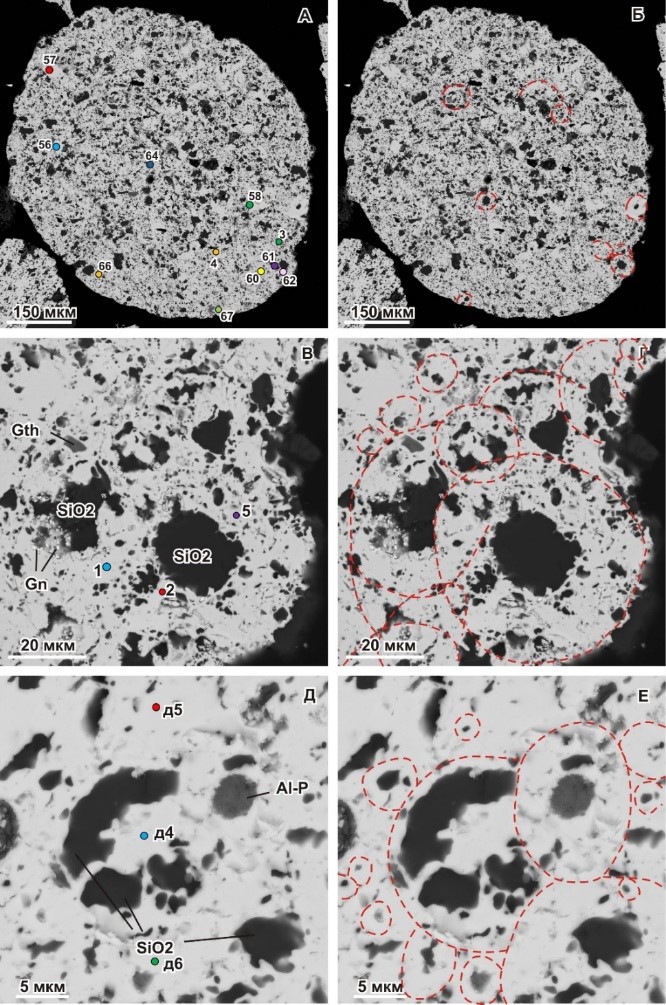

Снимки СЭМ зерна куларита с различной степенью детализации (А, В, Д) и подчеркнутыми бактериоморфными («стромалито-подобными») микро-структурами (Б, Г, Е). Белое – монацит; SiO2 – кварц; Gn – галенит; Al-P –флоренсит ((REE)Al3(PO4)2(OH)6; Gth – гётит.

Zhmodik S.M., Rozanov A. Yu., Lazareva E. V., Ivanov P. O., Belyanin D. K., Karmanov N. S., Ponomarchuk V. A., Saryg-ool B. Yu., Zhegallo E. A., Samylina O. S., Moroz T. N. Signatures of the Involvement of Microorganisms in the Formation of Nodular Monazite (Kularite), Republic of Sakha (Yakutia), Russia // Doklady Earth Sciences, 2024. C. 1-9. DOI: 10.1134/S1028334X24601494

исследование накопления благородных и редких элементов органическим веществом из растворов в современных обстановках

Изучение современных быстротекущих геохимических и биогеохимических процессов в углеродсодержащих гипергенных природных и природно-техногенных системах: создание основ для палеореконструкций условий формирования рудных концентраций, планирования рационального взаимодействия человека и окружающей среды. Изучаются закономерности концентрирования элементов живым и детритовым органическим веществом из кислых дренажных растворов хвостохранилищ, термальных растворов континентальных и островодужных систем (Байкальская рифтовая зона, Курило-Камчатский вулканический пояс), пресноводных и солёных растворов малых континентальных озёр и т.д.

Сотрудниками лаборатории на протяжении многих лет проводятся комплексные геохимические исследования процессов континентального седиментогенеза в озерах Сибирского региона. Объектами исследования послужили малые континентальные озера, расположенных в разных ландшафтных зонах Сибири. Малые озера более чувствительны к изменениям окружающей среды, чем крупные водоемы, их изучение может дать ответы на многие вопросы современной науки. Поэтому изучение донных отложений малых озер является одним из приоритетных направлений исследований в современном мире.

геохимическое сопровождение поисковых работ и экогеохимические исследования

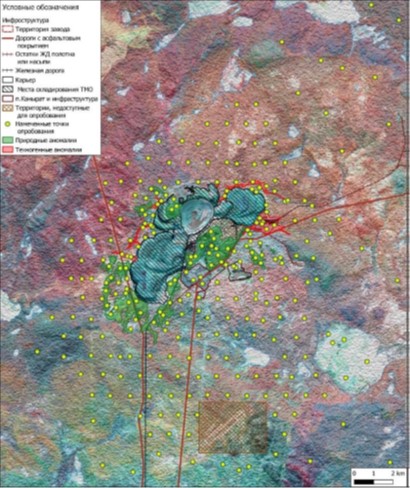

В тесной ассоциации лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования (284) ИГМ СО РАН коллектив проводит исследования закономерностей размещения месторождений и поиск месторождений по геохимическим ореолам рассеяния. Сотрудники выполняют экогеохимические исследования, направленные на предотвращение токсичного влияния на окружающую среду складированных отходов обогатительного производства и выявление природных геохимических аномалий в местах проживания людей и рекреационных зонах.

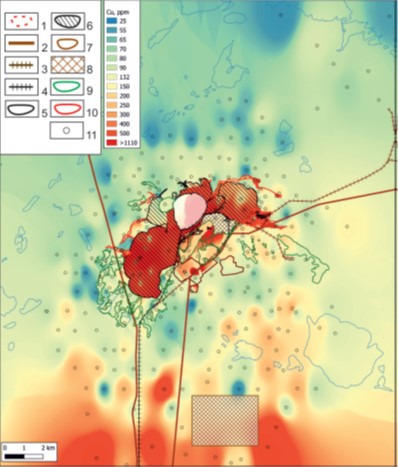

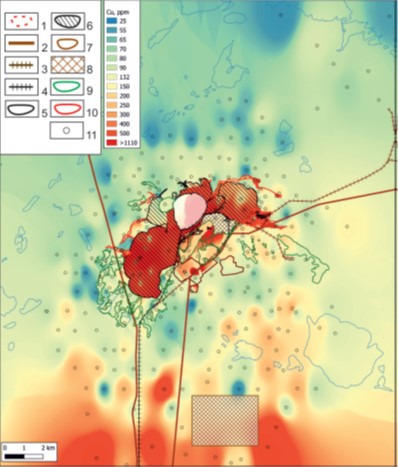

Распределение содержания Cu в почвах исследуемой площади и веществе ТМО Коунрадского рудника: 1 – территория завода; 2 – дороги с асфальтовым покрытием; 3 – остатки ЖД полотна или насыпи; 4 – железная дорога; 5 – карьер; 6 – места складирования ТМО; 7 – пос. Канырат и инфраструктура; 8 – территории, недоступные для опробования; аномалии: 9 – природные, 10 – техногенные; 11 – места отбора почвенных проб и вещества ТМО.

Лазарева Е.В., Добрецов Н.Н., Кириченко И.С., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Мягкая И.Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: литогеохимическое картирование // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2025, 1(61), с. 97-110. 10.20403/2078-0575-2025-1-97-110

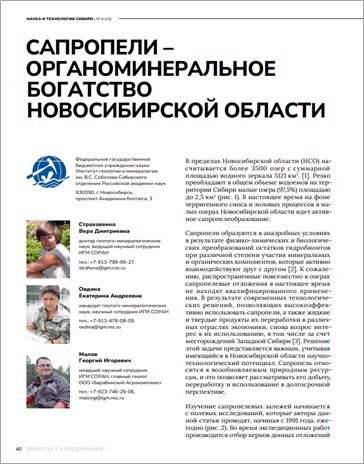

Полученные аналитические данные по сапропелевым залежам озер Новосибирской области используются при грамотном извлечение сапропелевых отложений со дна озер, что обеспечивает рациональное использования природных ресурсов и поддерживает природный баланс в интересах настоящего и будущего поколений людей. В случае изъятие сапропелей со дна озера нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды не только не нарушаются, а дополнительно решаются экологические проблемы озера, устраняется заиление водоема, что резко снижает внутреннюю эвтрофирующую нагрузку и обеспечивается устойчивое функционирования естественной экологической системы, предотвращается деградация озера.

Опубликован цикл статей в научно-практическом журнале СО РАН (Наука и технологии Сибири) популяризация значимых результатов в области науки, технологий и инноваций для реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития РФ»

Страховенко В.Д., Овдина Е.А., Малов Г.И. Сапропели - органоминеральное богатство Новосибирской области // Наука и технологии Сибири, № 4 (15), с 40-45; (2) Похиленко Н.П., Овдина Е.А., Страховенко В.Д., Малов Г.И. (2024). Истрия изучения сапропеля // Наука и технологии Сибири, № 4 (15), с. 46-50; (3)Фауст Ю.Д., Сверчков С.Р., Малов Г.И. Добыча и глубокая переработка сапропеля // Наука и технологии Сибири, № 4 (15), с. 10-16)

Примеры выполнения работ экологического характера:

- анализ на тяжелые металлы и радионуклиды почв, растений, донных осадков, продуктов питания в различных регионах Сибири (Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская, Томская области, Республики Алтай, Тува и Хакасия);

- анализ на больший комплекс элементов фосфоритов Хакасии и продуктов их переработки;

- анализ на тяжелые и редкие металлы и естественные радионуклиды зол и шлаков крупнейших ГРЭС России;

- анализ отходов обогащения руд и ореолов рассеяния хвостохранилищ.

разработка новых и совершенствование уже имеющихся методик анализа геологических проб

В лаборатории постоянно проводятся работы по усовершенствованию имеющихся и разработке новых методик разложения упорных образцов, анализа компонентов окружающей среды на содержание элементов и их форм нахождения.

В работе применяется комплексный подход и современные методы локального и общего анализа:

- Литолого-геохимического опробование с проведением газортутной и радиометрической съемки

- Определение минералого-геохимического состава пород и руд методами оптической и сканирующей электронной микроскопии, микрозондового анализа;

- Исследования шлихового концентрата, включая гранулометрический, минеральный анализ с выявлением типоморфных и структурных особенностей;

- Статистический анализ и обработка результатов минералого-геохимических исследований;

- Определение минералого-геохимических и физико-химических условий концентрирования и рассеяния благородных, редких и радиоактивных элементов в углеродсодержащих природных и техногенных процессах;

- Исследование закономерностей перераспределения элементов между компонентами системы: растворы, взвесь, донные отложения, твердое вещество, микробные плёнки и т.д.;

- Анализ содержания широкого спектра элементов, в том числе редких, радиоактивных и благородных, в компонентах системы методами ICP-MS, ICP-OES, атомно-абсорбционной спектрометрии, РФА, РФА-СИ, гамма-спектрометрии и т.д.;

- Исследование минерального состава вещества методами рентгеновской дифрактометрии (XRD), сканирующей электронной микроскопии, электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР), рамоновской спектрометрии и т.д.;

- Выявление особенностей распределения элементов в стратифицированных отложениях методом непрерывного сканирования РФА-СИ на электрон-позитронном накопителе ВЭПП-3 и/или ВЭПП-4 (Центр коллективного пользования «СЦСТИ» (Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения в Институте ядерной физики СО РАН имени Г.И. Будкера);

- Определение возраста отложений, который проводится совместно с лабораторией геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии (№216) по содержанию 210Pb и 134Cs;

- Демонстрация физико-химических условий транспорта и концентрирования благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных процессах с помощью термодинамического моделирования программными комплексами WaterQ4F и HSC 7.0;

- Исследование форм нахождения элементов, с применением методик селективного выщелачивания, в частности, в лаборатории разработана авторская методика определения форм нахождения Hg, Au и тяжелых металлов.

- Отбор ненарушенных колонок донных отложений производится цилиндрическим пробоотборником с вакуумным затвором конструкции НПО «Тайфун» (диаметр 82 мм, длина 120 см), с помощью плавучих средств (катамарана).

Аналитические исследования проводятся в Центре коллективного пользования научным оборудованием для многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (ЦКП МИИ СО РАН), на станции коллективного пользования СЦСТИ (Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения в Институте ядерной физики СО РАН имени Г.И. Будкера).

Коллектив лаборатории проводит интеграционные исследования совместно со специалистами различного профиля. Исследования геологических характеристик и рудоносности объектов проводятся на высоком мировом уровне с широким использованием геохимических, изотопных и изотопно-геохронологических методик.

Основные объекты исследования:

Основные объекты исследования лаборатории располагаются в пределах Кемеровской области (Салаирский кряж, Горная Шория, Кузнецкий Алатау), Новосибирской, Томской областей и Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Бурятия (Байкальская рифтовая зона, Баргузинская и Тункинская долины, Восточный и Западный Саяны), Камчатского края (Курило-Камчатская островная дуга), Республики Саха (Якутия), Республики Алтай, Республики Карелия. Совместные исследования проводятся с исследователями Казахстана на территории Республики.

2023 год

Уникальные золото-браннеритовые самородки ручья Каменный, Озернинский рудный узел (Западное Забайкалье) и их (U, Th)-Pb-возраст

Получены данные о составе и взаимоотношениях минералов золото-браннеритовых самородков в районе Озернинского рудного узла (Западное Забайкалье), указывающие на сложную историю их возникновения, которую можно представить как минимум четырьмя этапами: 1 – образование ранних кварц-настуран-золото-W-рутил- магнетитовая(?) ассоциация; 2 – замещение более раннего настурана браннеритом; 3 – в результате деформационно-гидротермальных процессов образование гематит-барит-рутил-золотой ассоциации, с появлением зон изменения (лейкоксенизации) в браннерите на контакте с золотом; 4 – гипергенное или низкотемпературное гидротермальное изменение минералов ранних стадий с развитием гидроксидов железа (гетита) с примесями марганца, теллура, мышьяка, фосфора и других элементов. Состав золота в самородках определяется примесью Ag и имеет моды (в ‰): 960-1000 (995); 930-950 (943); 860-925 (885); 820-860 (850) и 750-820 (775).

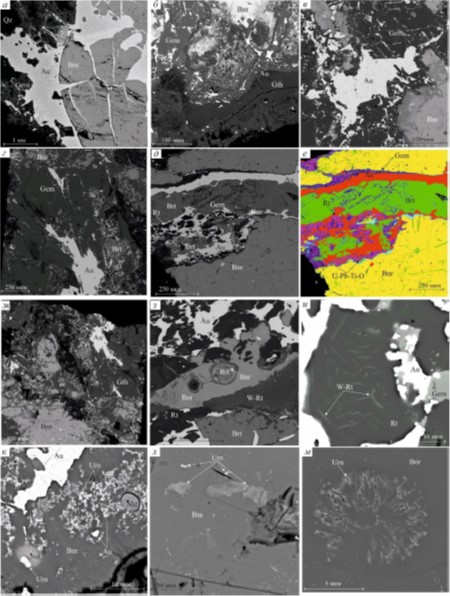

СЭМ снимки золото-браннеритовых самородков: Au –самородное золото (СЗ); Bnr –браннерит; Brt –барит; Gem –гематит; Gth –гетит; Leuc –лейкоксен; Rt –рутил; W-Rt –вольфрам-содержащий рутил; Urn –уранинит; Nst –β-уранинит (настуран).

Минеральное образование на 3-4 этапах происходило при активном участии органического вещества биогенной природы. Возраст браннерита, определенный методом химического датирования (СЭМ-ВДС и ЭДС), варьирует в пределах 200–235 млн лет. Средняя оценка возраста образования уранинита (СЭМ-ЭДС), находящегося в виде включений в самородном золоте, составила 336 млн лет (станд. откл. 6,4 млн. лет). Для уточнения времени и последовательности образования браннерита, уранинита и других урансодержащих фаз в золото-браннеритовых самородках требуются дополнительные исследования.

На площади Озернинского рудного узла имеются признаки о том, что состав золото-браннеритовых самородков и вмещающих кварц-хлорит-калишпатовых пород соответствует составу золото-браннеритовых руд Эльконского типа.

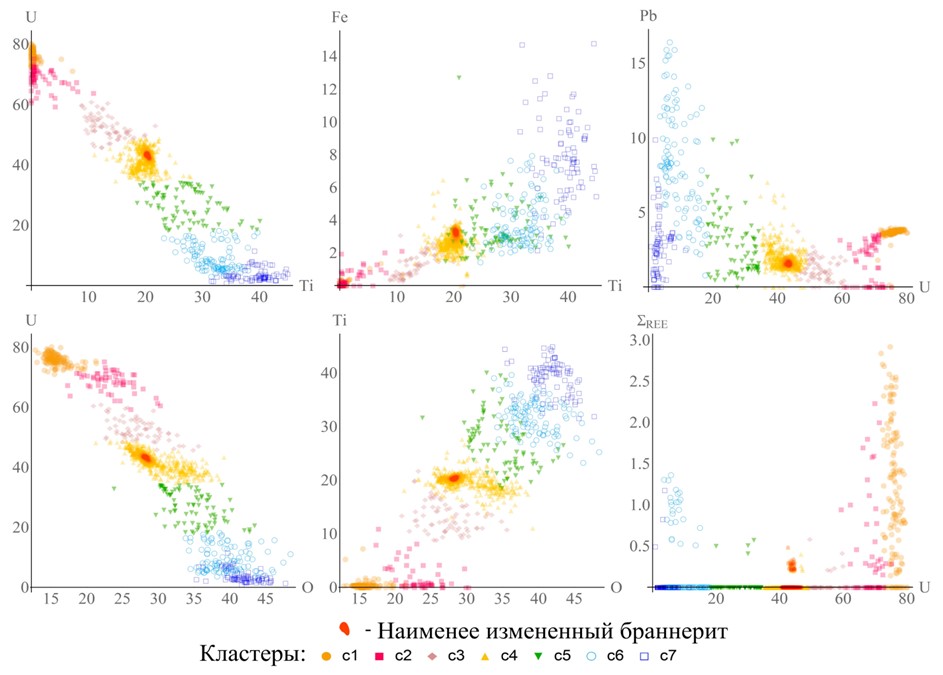

Диаграммы распределения основных химических элементов в составе браннерита, уранинита и областях изменений браннерита (в мас.%) дополненные результатами кластерного анализа, метод K-средних. Примечание: с1 и частично с2 -скопления, включающие неизмененный и частично измененный уранинит; с3–с7 - скопления, включающие измененный браннерит: с3 и частично с2 -включения в U-Ti-геле браннерита, группа “U-(Ti)”; с4 и частично с5 - зонанезначительного изменения браннерита, группа “U-Ti”; c6 и частично c5 - зона интенсивного изменения браннерита, группа “U-Ti-Pb”; с7 - группы “Fe-Ti” и “Ti-Fe”. Красным цветом выделены составы наименее измененного браннерита.

Zhmodik S.M., Airiyants E.V., Belyanin D.K., Damdinov B.B., Karmanov N.S., Kiseleva O.N., Kozlov A.V., Mironov A.A., Moroz T.N., Ponomarchuk V.A. Native Gold and Unique Gold-Uranium Nuggets from The Placer of the Kamenny Stream, Ozerninsky Ore Cluster (Western Transbakalia, Russia) and Their Possible Sources // Minerals. - 2023. - V.13. - 1149. DOI: 10.3390/min13091149

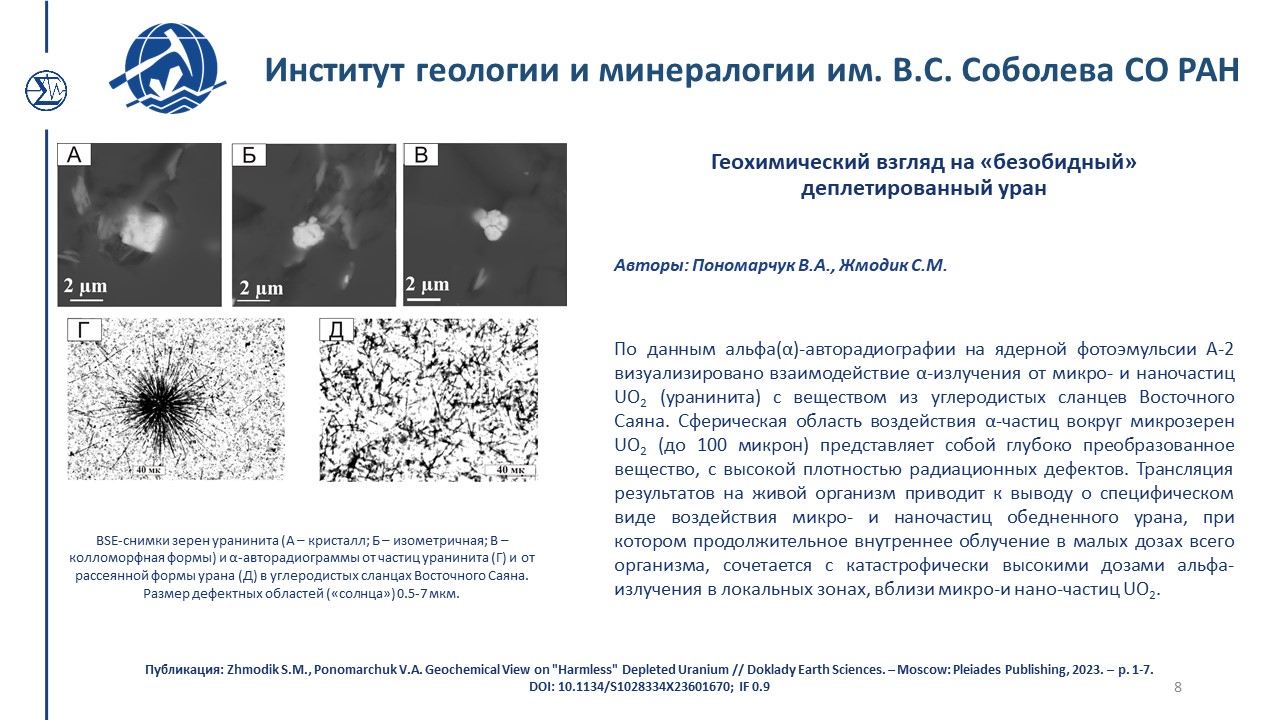

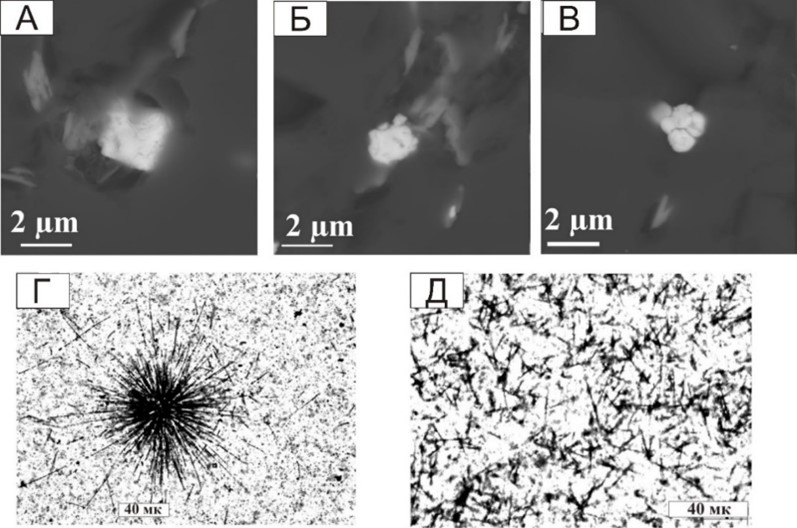

Геохимический взгляд на «безобидный» обеднённый уран

По данным альфа(α)-авторадиографии на ядерной фотоэмульсии А-2 визуализировано взаимодействие α-излучения от микро- и наночастиц UO2 (уранинита) с веществом из углеродистых сланцев Восточного Саяна. Сферическая область воздействия α-частиц вокруг микрозерен UO2 (до 100 мкм) представляет собой глубоко преобразованное вещество, с высокой плотностью радиационных дефектов. Трансляция результатов на живой организм приводит к выводу о специфическом виде воздействия микро- и наночастиц обедненного урана (DU), при котором продолжительное внутреннее облучение в малых дозах всего организма, сочетается с высокими дозами α-излучения, локально вблизи частиц UO2. Механизм воздействия на организм от частиц DU ранее не рассматривался, несмотря на результаты исследований, показывающих, что α-излучение играет роль в токсичности DU, вызывая индуцированные DU: мутагенность; хромосомное повреждение; геномную нестабильность in vitro и др. Данные позволяют объяснить причину массовых онкологических и иммунодефицитных заболеваний в районах применения снарядов с DU, свидетельствуют о высокой опасности их применения, поскольку представляют собой новый источник загрязнения окружающей среды («радиоактивные облака»), который может прямо или косвенно воздействовать на людей (через дыхание) и окружающую среду.

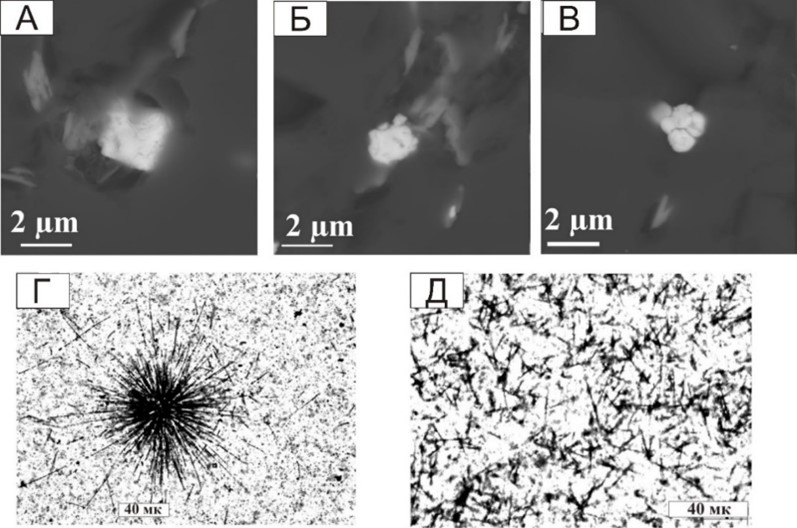

BSE-снимки зерен уранинита (А – кристалл; Б – изометричная; В – колломорфная формы) и α-авторадиограммы от частиц уранинита (Г) и от рассеянной формы урана (Д) в углеродистых сланцах Вост.Саяна. Размер дефектных областей («солнца») 0.5-7 мкм.

Zhmodik S.M., Ponomarchuk V.A. Geochemical View on “Harmless” Depleted Uranium // Doklady Earth Sciences, 2023. P. 1-7. DOI: 10.1134/S1028334X2360167

2024 год

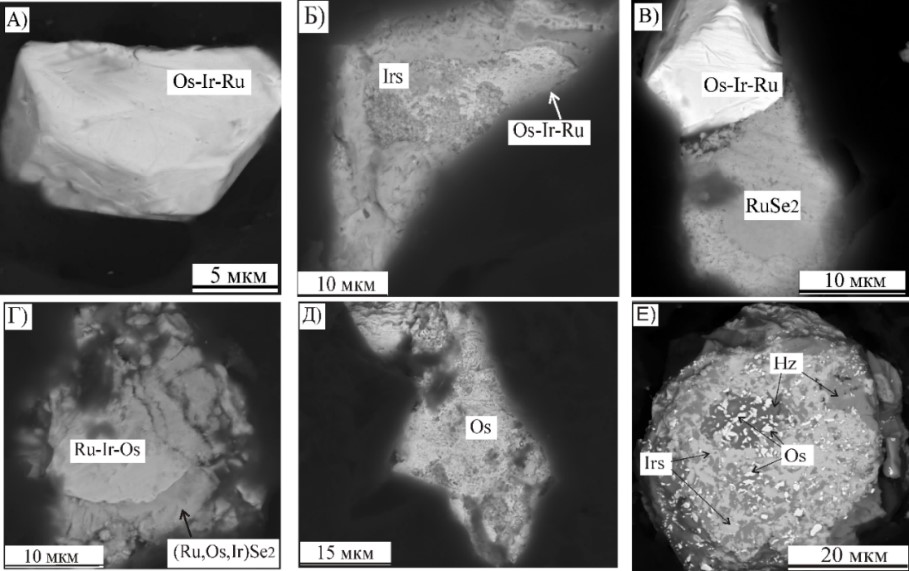

Сульфидная и селенидная ЭПГ-минерализация в хромититах Дунжугурского офиолитового массива (Восточный Саян, Россия)

Получены первые данные о сульфидной и селенидной минерализации, формировавшейся в подиформных хромититах на различных стадиях эволюции Дунжугурского офиолитового массива. Изучены формы нахождения, микроструктурные особенности и состав минералов платиновой группы (МПГ) в хромититах. Обогащение хромититов тугоплавкими ЭПГ, платинометалльная ассоциация сульфидов и интерметаллидов Os, Ir и Ru свидетельствуют о мантийных условиях формирования магматических минералов платиновой группы (МПГ. При взаимодействии мантийных перидотитов и хромититов с As‒Sb содержащим флюидом, генерирующимся при дегидратации и плавлении субдуцирующей плиты, первичные МПГ замещаются сульфоарсенидами, сульфоарсенидстибатами иридия. Самородный осмий, рутений формировался в результате десульфуризации магматических сульфидов ЭПГ на стадии серпентинизации, при участии восстановленных флюидов. Замещение Os‒Ru сульфидов селенидами этих металлов в хромититах могло произойти на этапах субдукции, либо обдукции, в условиях высокой фугитивности кислорода при воздействии кислых гидротермальных/метаморфогенных флюидов. Проведена качественная оценка физико-химических параметров формирования селенидов рутения (рис. 5). Значение фугитивности кислорода, оцененные по ассоциации магнетит-гематит, составляют log f O2 (-30.5) при 300°C и f O2 (-40.5) при 200°C. Минимальное значение фугитивности серы принято по линии устойчивости лаурита при 300°C, log f S2 = -20. Максимальная фугитивность серы принята по области устойчивости сульфидов железа и никеля: log f S2 < -4.5 при 300°C и logfS2 < -10.5 при 200°C. Оценка фугитивности селена показала значения при T 300°C и log Se2 (-8) ÷ (-13), при T 200°C – log fSe2 (-12) до (-17). Селениды Au-Ag формировались при T=200°C, log f S2 (-9) ÷ (-10.5), log f Se2 (-13.5) до (-20.5), log f O2 (-40). Важным фактором в возможности замещения Os‒Ru сульфидов селенидами, является наличие селена в рудоформирующей системе. Источником селена могло быть вещество субдуцирующего слэба – вулканогенно-осадочные породы и углеродистые сланцы, содержащие фрагменты гидротермально- осадочных сульфидных руд, обогащенных Se и вовлеченных в процессы магмогенерации и сопутствующую гидротермальную циркуляцию.

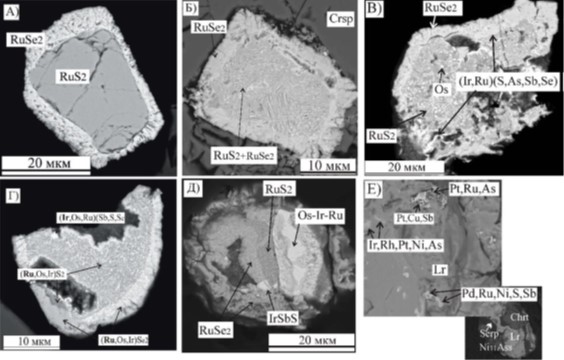

Снимки СЭМ зерен Ru-Os селенидов: (а, б) реликт лаурита-эрликманита (Ru, Os)S2, замещается селенидом (Ru, Os)Se2; (б) реликт лаурита-эрликманита замещается (Ru, Os)Se2, внутренняя зона имеет промежуточный состав (Os, Ru)(S, Se), кайма RuSe2; (в) срастание Os-Ir-Ru интерметаллида с лаурит-эрликманитом, который замещается фазами (Os, Ir, Ru)(Se, S, Sb, As) и Ir(S, As, Sb); (г) полифазный агрегат: лаурит RuS2с микровключением Au, замещается RuSe2, силикатная фаза в тесном срастании с (Ru, Ir, Os, As, S, Se); (д, е) зерна RuSe2с рыхлым, пористым микрорельефом. Аббревиатура: Lrt –лаурит, Erl –эрликманит.

Kiseleva O.N., Ayriyants E.V., Zhmodik S.M., Belyanin D.K. Sulfide and Selenide PGE Mineralization in Chromitites of the Dunzhugur Ophiolite Massif (East Sayan, Russia) // Geology of Ore Deposits. - 2024. - V. 66(2). - P. 225-248. DOI: 10.1134/S1075701523600330

[Киселёва О.Н., Айриянц Е.В., Жмодик С.М., Белянин Д.К. Сульфидная и селенидная ЭПГ-минерализация в хромититах Дунжугурского офиолитового массива (Восточный Саян, Россия) // Геология рудных месторождений. - 2024. - Т.66. - № 2. - С. 210-238. DOI: 10.31857/S0016777024020054]

Признаки участия микроорганизмов в формировании нодулярного монацита (куларита), Республика Саха (Якутия)

На севере Республики Саха (Якутия) находится уникальное (Sc, Nb, REE)-месторождение, связанное с Томторским комплексом ультраосновных пород и карбонатитов. Месторождение известно богатейшими слоистыми рудами – природными концентратами стратегических металлов. Средние содержания Nb2O5 в рудах участка Буранный составляет 4.5 %, REE2O3 - 10 %, Y2O3 - 0.75 %, Sc2O3 - 0.06 %. Подобные высокие концентрации ниобия, редких земель, скандия обнаружены также в коре выветривания Томторского месторождения, с большей мощностью рудных интервалов и промышленными содержаниями Р, Fe, Mn, Ti, V.

Сотрудники ИГМ СО РАН исследовали как слоистые руды, так и породы профиля выветривания. Охарактеризованы формы нахождения полезных компонентов, минеральный состав вещества, особенности срастаний. Установлено, что 90 % зёрен в руде имеют размер < 10 мкм, а основной минерал-концентратор REE – монацит, представлен агрегатами наноразмерных частиц, покрывающих трубки галлуазита, в виде биоморфных структур. Проведенные исследования позволят разработать оптимальные методы извлечения полезных компонентов из комплексной руды томторского типа.

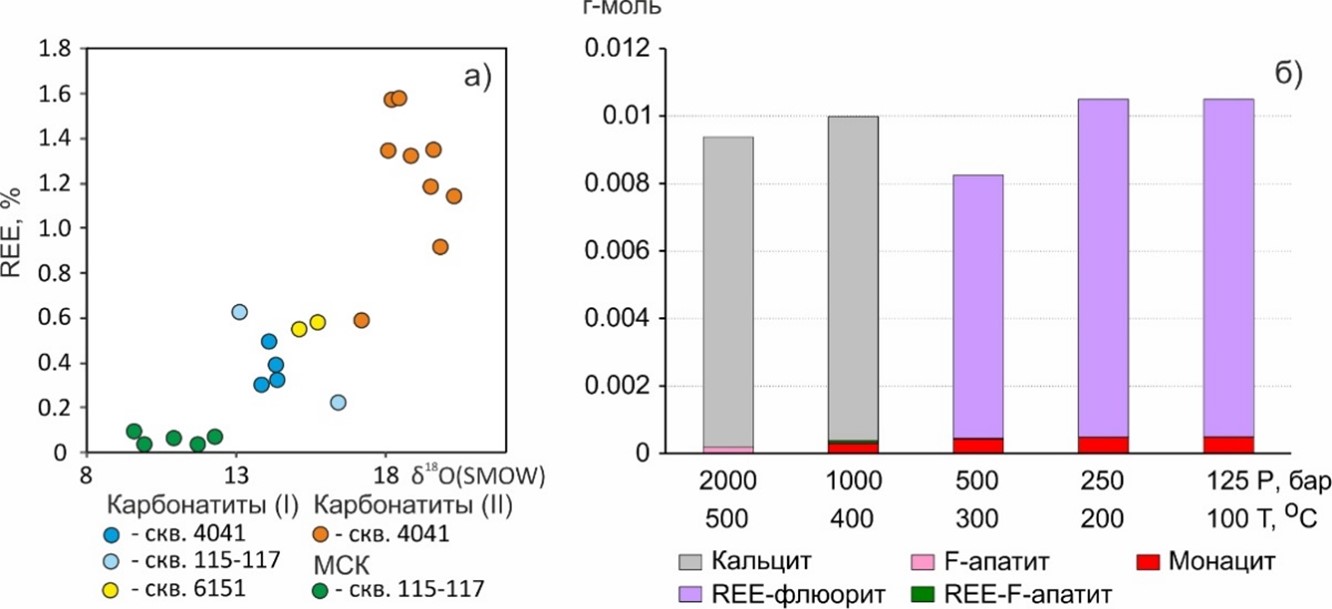

Установлено, что при близком минеральном составе, содержание REE+Y в фосфорно-редкометалльных карбонатитах (КI) массива Томтор в среднем составляет 0.38 мас.%, а в редкометалльных карбонатитах (КII) – 1.3 мас.%. Значения δ13С и δ18О КI и КII демонстрируют существенное отклонение от области значений мантийных карбонатов, но рассчитанные значения отношения изотопов стронция (87Sr/86Sr)400Ma им соответствуют. Данные изотопного состава С и О КI и КII формируют на диаграмме δ18О – δ13С два пересекающихся тренда соответствующие: 1) вторичной генерации карбонатов с участием дейтерического флюида; 2) преобразованию карбонатов низко-Т флюидом. Рассматривая повышение δ18О как отражение снижения температуры образования карбонатитов, предполагается обогащение пород REE-минералами по мере снижения мобильности REE во флюиде.

Закономерности изменения содержания REE и δ18O в исследованных породах (а) и изменение количеств (г моль) монацита, РЗЭ-фторапатита, фторапатита, РЗЭ-флюорита и кальцита (б) в зависимости от параметров охлаждающегося щелочного флюида (рН 8.0 ± 0.2) с исходной концентрацией HF 0.1 m (Колонин, Широносова, 2012). T–P условия расчетов и исходный состав флюида отражены в подписях к оси абсцисс.

Пономарчук, В. А., Лазарева, Е. В., Жмодик, С. М., Травин, А. В., Толстов, А. В. (2024). Соотношение между δ 13 С, δ 18 О и содержанием РЗЭ в карбонатитах Томторского массива, Республика Саха (Якутия) // Геодинамика и тектонофизика, 15(5), 0785.

В Nb-REE рудах Томторского месторождения установлено большое разнообразие микрофоссилий и биоморфных структур (фрамбоиды пирита и нитчатые микрофоссилии), предполагающих, как планктонные сообщества, так и сообщества донных осадков. Признаками широкого распространения планктонных сообществ является частая встречаемость микрофоссилий, напоминающих клетки празинофитовых и/или динофитовых водорослей. Эти наблюдения свидетельствуют об образовании рудных отложений в мелководных, хорошо прогреваемых условиях, которые могут быть как солоноводными, так и пресноводными.

В нодулярных монацитах Куларского хребта выявлено присутствие литифицированных фосфатом REE (монацитом) «строматолитоподобных» микропостроек цианобактерий. Особенностью распределения REE, является слабая положительная Ce-аномалия и более значительная Eu-аномалия. Похожие характеристики выявлены и в монацитовых рудах Томторского месторождения. Об участии микроорганизмов в формировании нодулярного монацита свидетельствуют и находки фрамбоидальных сульфидов железа в сотовой структуре углерод-содержащего вещества. Предполагается концентрирующая роль микроорганизмов. Биоморфные выделения фосфатов REE в пирохлор-монацит-крандаллитовых рудах представлены монацитом. По соотношению элементов фосфаты, пропитывающие органические остатки в пирохлор-монацит-крандаллитовых рудах близки брокиту (минерал группы рабдофана). Точки составов на диаграмме располагаются между брокитом и монацитом и/или рабдофаном. Сравнение составов с нодулярным монацитом показывает обогащение Ca, Sr, Ba.

Фрамбоидальные сульфиды Fe: макинавит (Fe9S8) – грейгит(FeFe2S4) – пирит (FeS2) в монацитах куларитов.

Zhmodik S.M., Rozanov A. Yu., Lazareva E. V., Ivanov P. O., Belyanin D. K., Karmanov N. S., Ponomarchuk V. A., Saryg-ool B. Yu., Zhegallo E. A., Samylina O. S., Moroz T. N. Signatures of the Involvement of Microorganisms in the Formation of Nodular Monazite (Kularite), Republic of Sakha (Yakutia), Russia // Doklady Earth Sciences, 2024. C. 1-9. DOI: 10.1134/S1028334X24601494

Преобразование высокоуглеродистых (шунгитовых) пород водами Онежского Озера: минералогия и геохимия процесса

Изучение современных процессов разрушения водой шунгитовых пород в районах их выхода на береговой линии Онежского озера позволило установить, что наблюдаемое обогащение K, Mn, Ba, Mg галек шунгитовых пород и песка объясняется осаждением новообразованных минералов: K - за счет ярозита при разрушении пирита, Mg - процессом хлоритизации актинолита; Mn, Ba – формированием микроконкреций оксидов марганца и минералов железа с изоморфной примесью Mn. В процессе преобразования шунгитов наличие углерода, по всей видимости, играет благоприятную роль для формирования локальных восстановительных условий и жизнедеятельности микроорганизмов, которые активно участвуют в минералообразовании: внутри образцов (в более восстановительной обстановке) осаждаются минералы железа (вивианит с изоморфной примесью марганца, гематит); при поступлении все новых порций воды (аэробные условия) формируются ярозит, гётит, оксиды марганца на поверхности и по трещинам галек, валунов. Полное разрушение шунгитовых пород играет благоприятную роль для жизнедеятельности микроорганизмов (высокие концентрации углерода) и может приводит к формированию микроконкреций марганца, сложенных голландитом (Ba(Mn64+Mn23+)O16) разной степени кристалличности (данные СЭМ и КР- спектроскопии) в составе песков в зоне прибоя в условиях обогащения придонных вод кислородом (проточные воды островов). В условиях застойного водообмена (мелководные заливы) Mn аккумулируется в водной толще.

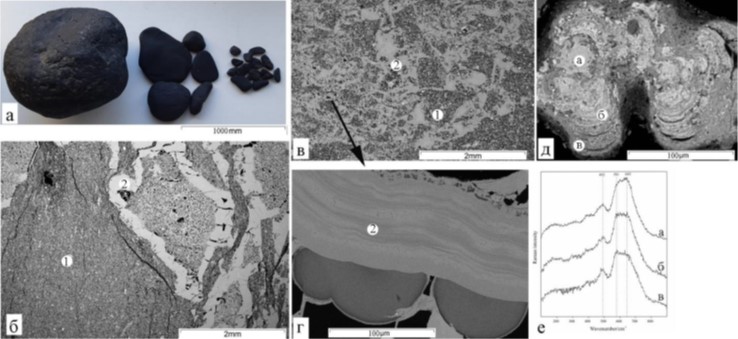

(а) Фото образцов гальки, гравия, песка шунгита различной размерности. Фото СЭМ MIRA-3 шунгитового валуна (25 см в диаметре) (б) и гальки (5 см в диаметре) (в, г) (1) –углеродистое вещество+ кремнезём, (2) –кремнезёмовый цемент, имеющей колломорфноезонально-концентрическое строение; д) общий план Mn конкреции (меньше 1 мм в диаметре), имеющая колломорфное зонально-концентрическое строение; е) рамановские спектры Mn конкреции: а - центральная часть; б - центральная часть с плохой кристалличностью; в - краевая часть.

Малов В.И., Страховенко В.Д., Субетто Д.А., Овдина Е.А., Потахин М.С., Белкина Н.А., Малов Г.И. Преобразование высокоуглеродистых (шунгитовых) пород водами Онежского озера: минералогия и геохимия процесса // Геология и геофизика. - 2024. - Т. 65. - № 7. - С. 985-997.

Геохимические методы исследования и особенности почв вокруг ТМО Коунрадского рудника (Республика Казахстан)

Месторождение Коунрад (Конырат, Kounrad), расположено у пос. Конырат (Карагандинская обл., Республика Казахстан), и известно, как медепроявление.

Поступление потенциально-токсичных элементов в районах с высокой антропогенной нагрузкой в почвы возможно различными путями, один из немаловажных – аэрозольный перенос. В случае присутствия нескольких источников вероятного загрязнения важно по минералогическим и геохимическим критериям установить который из них вносит основной вклад в загрязнение почвенного покрова. Исследование показывает, в аридном климате большие массы складированного сульфидсодержащего вещества могут не вносить существенного вклада в загрязнение почв в результате эолового переноса в результате образования цементирующего слоя в результате процессов формирования зоны окисления.

Впервые проведен анализ мультиспектральных данных дистанционного зондирования для выявления ореолов поверхностного рассеяния потенциально токсичных элементов в районе отвалов Коунрадского рудника (Прибалхашье, Центральный Казахстан). В результате обработки данных космической съемки получены спектральные индексы, характеризующие вещественные особенности изучаемых поверхностных отложений, получены индексы, характеризующие общее геологическое строение, построены вероятностные индексы пространственного распределения трех разных типов вещества идентичного отвалам Коунрадского рудника. Выделены два типа перекрывающихся аномалий природного и антропогенного происхождения. В процессе работы были уточнены необходимые элементы геологического строения территории, прилегающей к Коунрадскому руднику, выделены участки, представляющие наибольший интерес для последующих литолого-геохимических исследований. По результатам исследования, а также с учетом данных по изменению состава пород, розы ветров и данных о вероятном поступлении загрязняющих веществ не только от отходов рудника, но и от предприятий г. Балхаш через аэрозольный разнос потенциально токсичных элементов, составлена схема для литолого-геохимического опробования.

SCIEFI изображение района исследований, совмещённое с цифровой моделью рельефа (вертикальный масштаб 1:10) и схемой намеченных точек опробования почв вокруг ТМО Коунрадского рудника.

На исследуемой площади установлено загрязнение почв ПТЭ от двух основных источников: 1) от предприятий г. Балхаш, загрязнение Pb, Cu, Zn, As воздушным путем, охватывающее почти всю территорию и максимально – вблизи города; 2) от кислых дренажных растворов, загрязнение Cu, Ni, As. Второй тип загрязнения отличается от первого очень незначительным распространением – это сравнительно небольшие участки, локализующиеся вокруг отвалов ТМО. Наибольшее загрязнение наблюдается с восточной стороны отвалов ТМО, в месте расположения завода. Загрязнение осталось после экспериментов по кучному выщелачиванию, которые проводились в конце 90х годов XX века.

Распределение содержания Cu в почвах исследуемой площади и веществе ТМО Коунрадского рудника: 1 – территория завода; 2 – дороги с асфальтовым покрытием; 3 – остатки ЖД полотна или насыпи; 4 – железная дорога; 5 – карьер; 6 – места складирования ТМО; 7 – пос. Канырат и инфраструктура; 8 – территории, недоступные для опробования; аномалии: 9 – природные, 10 – техногенные; 11 – места отбора почвенных проб и вещества ТМО.

Лазарева Е.В., Добрецов Н.Н., Кириченко И.С., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Мягкая И.Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: литогеохимическое картирование // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2025, 1(61), с. 97-110. 10.20403/2078-0575-2025-1-97-110

Добрецов Н.Н., Лазарева Е.В., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Кириченко И.С., Мягкая И.Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: предварительные исспедования территории методами ГИС И ДЗ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2024. - № 4а (60). - С. 11-25.

Лазарева Е.В., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Мягкая И.Н., Кириченко И.С. Цементирующий слой отвалов Коунрадского рудника, препятствующий дефляции: минеральный состав, геохимические особенности // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2023. - № 2 (54). - С. 68-80. DOI: 10.20403/2078-0575-2023-2-68-80

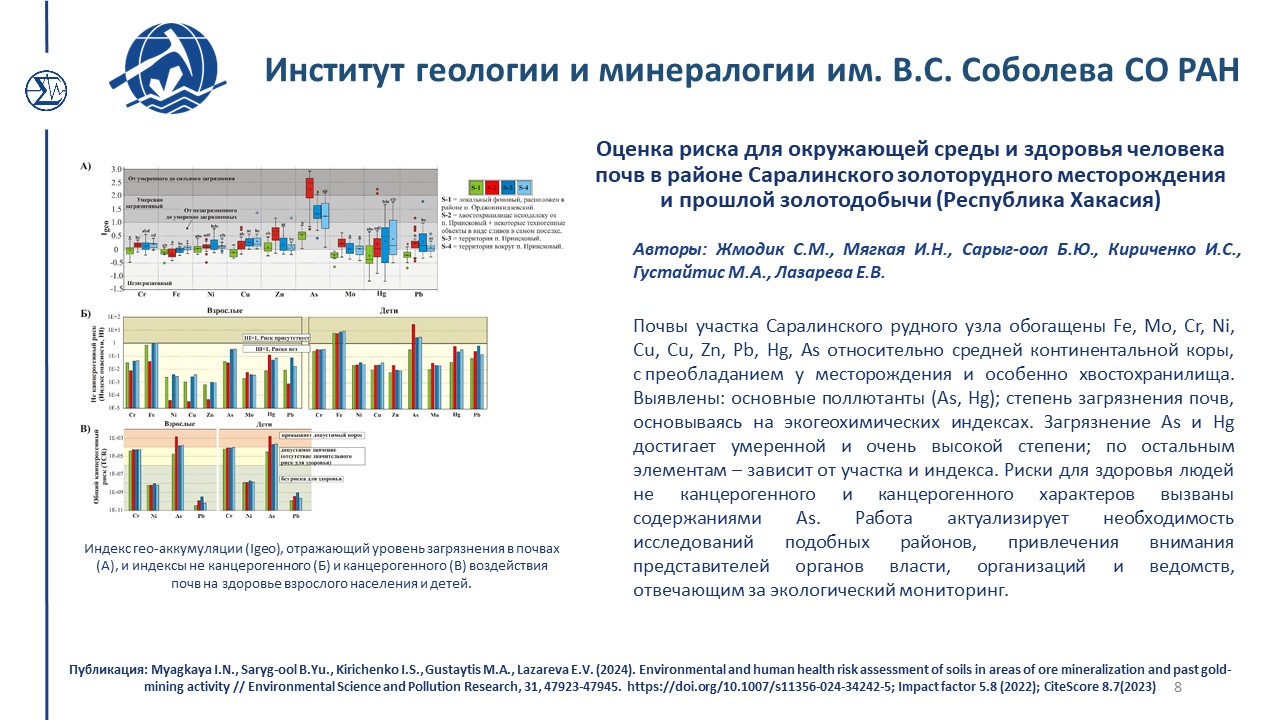

Экологические последствия добычи полезных ископаемых на примере почв в районе Саралинского золоторудного месторождения и прошлой золотодобычи (Республика Хакасия)

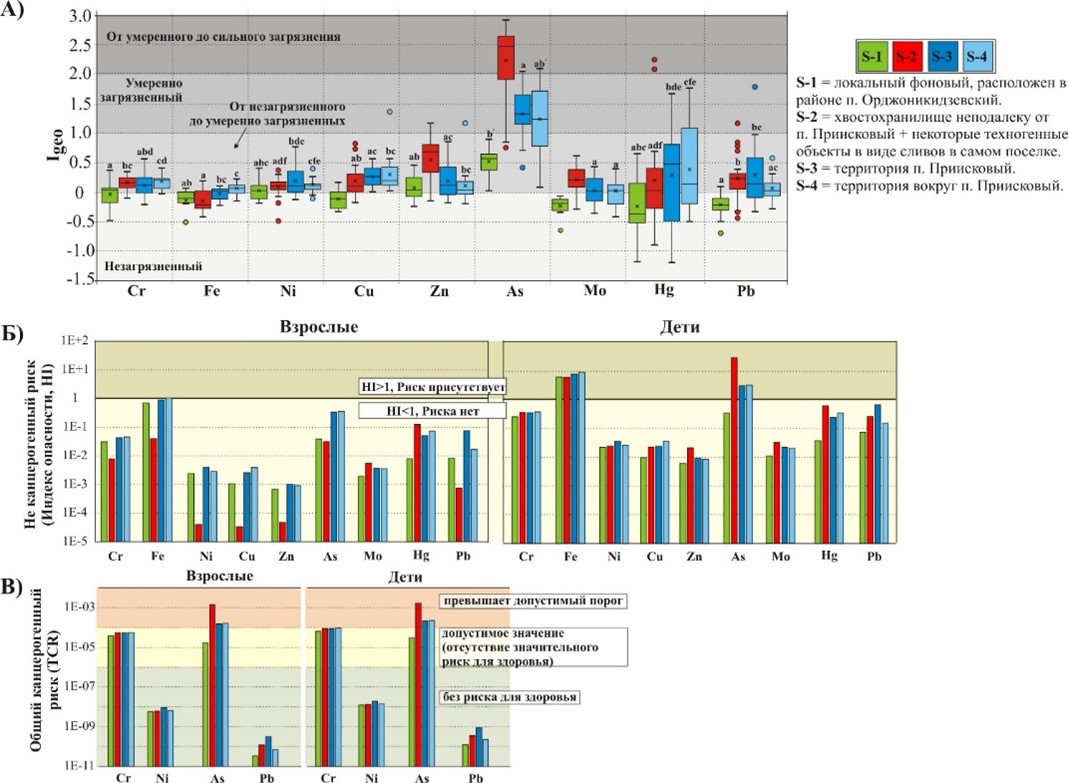

Почвы участка Саралинского рудного узла обогащены Fe, Mo, Cr, Ni, Cu, Cu, Zn, Pb, Hg, As относительно средней континентальной коры, с преобладанием у месторождения и особенно хвостохранилища. Выявлены: основные поллютанты (As, Hg); степень загрязнения почв, основываясь на экогеохимических индексах. Загрязнение As и Hg достигает умеренной и очень высокой степени; по остальным элементам – зависит от участка и индекса. Риски для здоровья людей не канцерогенного и канцерогенного характеров вызваны содержаниями As. Комплексные подобные исследования на территориях, затронутых горнодобывающей деятельностью, выполнены впервые с акцентом на риски для людей проведены для российского объекта. Работа актуализирует необходимость исследований подобных районов, привлечения внимания представителей органов власти, организаций и ведомств, отвечающим за экологический мониторинг.

Индекс гео-аккумуляции (Igeo), отражающий уровень загрязнения в почвах (А), и индексы не канцерогенного (Б) и канцерогенного (В) воздействия почв на здоровье взрослого населения и детей.

Myagkaya I.N., Saryg-оol B.Yu., Kirichenko I.S., Gustaytis M.A., Lazareva E.V. (2024). Environmental and human health risk assessment of soils in areas of ore mineralization and past gold-mining activity // Environmental Science and Pollution Research, 31, 47923-47945. DOI: 10.1007/s11356-024-34242-5

- Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Solar M6 («Thermo Electron», США) с системой Зеемановской и дейтериевой коррекции фона и с пламенной и электротермической атомизацией проб (ПААС и ЭТААС) для определения содержаний элементов в водных и органических растворах.

- Анализатор ртути РА915М с атомно-абсорбционным детектором («Люмэкс», Россия) для определения содержаний Hg в воздухе, в воде и твердых образцах, а также для изучения форм нахождения Hg в твердых образцах.

- Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP PRO XP Duo («Thermo Scientific», США) для определения содержаний элементов (более чем 60 химических элементов) в водных растворах: природные воды, аликвоты при ступенчатом выщелачивании, растворы после минерализации твердых проб.

- Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» («Люмэкс», Россия) предназначена для определения основного ионного состава вод различной природы (поверхностные, подземные, сточные и пр.).

- Поликарбонатная вакуумная фильтрационная установка для фильтрации и пробоподготовки природных вод к анализу.

- Портативный pH-Eh-анализатор «Анион 7051» («Инфраспак-Аналит», Россия), портативный рН-метр рН-150МИ («Измерительная техника», Россия) для измерения pH и Eh водных растворов.

- Установка с двухструйным дуговым плазмотроном со спектрометрами ДФС-8 и ДФС-458 с регистрацией сигнала оптическими линейками производства ООО «ВМК-Оптоэлектроника» (г. Новосибирск).

- Автоматизированная установка «Гранд – Поток». Приобретена в 2010 г. по программе президиума СО РАН по импортозамещению для анализа твердофазных дисперсных проб методом просыпки-вдувания (ООО «ВМК-Оптоэлектроника»).

- Специализированная лаборатория для работы с радиоактивными веществами (ссылка на Лицензию ИГМ: https://www.igm.nsc.ru/index.php/ob-institute/litsenzii-sertifikaty)

I. Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС; Solar M6 «Thermo Electron», США) с системой Зеемановской и дейтериевой коррекции фона и с пламенной и электротермической атомизацией проб (ПААС и ЭТААС)

Ведущий инженер О.А. Савина

- Пламенная ААС используется для количественного определения содержания широкого ряда химических элементов, содержание которых в образцах составляет >0,0001 масс. % или >1 ppm.

- Электротермическая ААС используется для количественного определения более низких содержаний (менее 0.0001 масс. % или <1 ppm).

- атомно-абсорбционное определение позволяет идентифицировать: Li, Rb, Cs, Na, K, Sr, Ba, Ca, Mg, Fe, Mn, Ti, V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn, Pb, Mo, Be, Cd, Sb, Bi, As, Se в горных породах и во всех компонентах окружающей среды. Используются два варианта атомной абсорбции: пламенный (ацетилен-воздух и закись азота-ацетилен) и электротермической атомизации.

- По уникальной методике предварительного концентрирования в органическую фазу, разработанной в лаборатории, методом ААС определяются ультранизкие содержания Au, Ag и платиновых металлов (до 10-7 масс. %).

Анализируемые объекты:

- горные породы, руды и минералы;

- лунный грунт, донные осадки глубоководных озер (Байкал, Телецкое, Онежское), глубоководные океанические осадки;

- компоненты окружающей среды; почвы, озерные и речные осадки, растения (включая и низшие - мхи, лишайники);

- продукты питания;

- биообъекты.

Аналитические возможности:

- анализируется более 40 элементов;

- навеска анализируемого вещества: 1 г;

- производительность в год: атомная абсорбция - 1000 проб.

Используемые стандарты:

в качестве стандартов при проведении количественного анализа на указанный круг элементов и изотопов используются более 30 стандартных образцов сравнения, имеющих международную и всероссийскую аттестацию.

Примеры выполнения работ экологического характера:

- анализ содержания потенциально токсичных элементов почв, растений, донных осадков, продуктов питания и т.д.

- определение потенциально токсичных, редких и редкоземельных элементов в донных отложениях глубоководных озер Сибири и Тихого океана;

- анализ на тяжелые и редкие металлы зол и шлаков крупнейших ГРЭС России;

- анализ отходов обогащения руд.

II. Анализатор ртути РА915М с атомно-абсорбционным детектором («Люмэкс», Россия)

Ртутный аналитический комплекс позволяет определять концентрации ртути в различных природных и природно-техногенных средах: воздух, вода, почвы, горные породы, донные отложения, растения, грибы, рыба, волосы и т.п.).

Определение содержания Hg в парогазовых выделениях источников кальдеры Узон (д.г.-м.н. Жмодик С.М., к.г.-м.н. Лазарева Е.В., д.х.н. Шуваева О.В.)

снс, к.г.-м.н. М.А.Густайтис

На базе Анализатора ртути «РА915М» разработана методика определения форм нахождения ртути в объектах окружающей среды (Shuvaeva O.V., Gustaytis M.A., Anoshin G.N. Mercury speciation in environmental solid samples using thermal release technique with atomic absorption detection // Analytica Chimica Acta, 2008, 621(2), 148-154. 10.1016/j.aca.2008.05.034; Gustaytis M.A., Myagkaya I.N., Malov V.I., Lazareva E.V., Shuvaeva O.V. Mercury Speciation in Natural and Mining-Related Systems // Journal of Siberian Federal University. Chemistry, 2021, 14(2), 184-196. 10.17516/1998-2836-0227).

Задачи, решаемые с помощью Анализатора ртути «РА915М»:

- анализ воздуха: поиски и локализация ртутного загрязнения вне и внутри помещений в непрерывном режиме анализа воздуха, так же контроль процесса демеркуризации. Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути в воздухе, от 1 до 20000 нг/м3;

- анализ воды (приставка «РП-92») Определение содержания ртути в сточных, природных и питьевых водах; продуктах питания; моче. Диапазон измерений массовой концентрации 0,01 до 2000 мкг/л;

- анализ твердых проб (приставка «УРП») определение содержания ртути в почвах, горных породах и рудах и т.п., поиски месторождений полезных ископаемых по первичным и вторичным ореолам рассеяния; геохимическое картографирование.

Пределы обнаружения на уровне не менее 1 нг/м3 в воздухе, 0,01 мкг/л в воде и 0,01 мкг/г в твердых пробах.

III. Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP PRO XP Duo («Thermo Scientific», США)

к.г.-м.н., нс Б.Ю. Сарыг-оол

Аналитические возможности:

- Одновременный анализ до 60 элементов;

- Пределы обнаружения – 10-6-10-3 масс. % для твердых образцов, 0,01-10 мкг/л для водных растворов.

- Навеска анализируемого вещества – от 50 мг твердого образца или 1 мл раствора;

- Производительность в год – до 3000 проб/год с учетом минерализации твердых образцов.

Анализируемые объекты:

- Геологические образцы (горные породы, руды, минералы, нефть и нефтепродукты, и т.д.);

- Экологические образцы (природные и техногенные воды, водные и кислотные вытяжки, почвы, озерные и речные осадки, отходы обогащения руд и т.д.);

- Биологические образцы (продукты питания, растения, фармацевтическое и лекарственное сырье, биологические ткани и жидкости и т.д.).

- Функциональный материалы (катализаторы различного состава, сплавы, чистые вещества, и т.д.).

Примеры работ, выполненных сотрудниками лаб. №218 в 2022-2025 гг. для сторонних организаций с применением ИСП-АЭС:

- Определение содержаний макро- и микроэлементов в твердом остатке снега территорий, подверженных антропогенному влиянию предприятий, добывающих каменный уголь.

- Определение содержаний макро- и микроэлементов в растениях – потенциальных источниках лекарственного сырья.

- Определение содержаний Au, Ag, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt в отходах аффинажного производства и в концентратах, полученных путем дообогащения отходов.

- Определение содержаний As, Na, K в металлической сурьме различной степени чистоты; определение As в оксиде сурьмы.

- Определение содержаний металлов в нефтепродуктах, мазуте.

- Определение содержаний элементов в катализаторах различного состава

IV. Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» («Люмэкс», Россия)

снс, к.г.-м.н. М.А.Густайтис

«Капель 105М» – система капиллярного электрофореза с рабочим диапазоном длин волн 190–380 нм и простым автосемплером. Опционально: промывка капилляра при 2000 мбар, автоматическая смена полярности. В общем случае метод капиллярного электрофореза, реализованный в системах капиллярного электрофореза «Капель», основан на разделении заряженных частиц в капилляре, заполненном раствором электролита, под действием приложенного электрического поля за счет различной электрофоретической подвижности с последующим фотометрическим детектированием. Система предназначена для определения основного ионного состава вод различной природы (поверхностные, подземные, сточные и пр.).

Аналитические возможности:

- Катионы на уровне не менее (аммоний, калий, кальций натрий) 0,5 мг/л, барий не менее 0,1 г/л, литий 0,015 мг/л, магний, стронций 0,25 мг/л.

- Анионы на уровне не менее (хлорид, сульфат) 0,5 мг/л, нитрит и нитрат 0,2 мг/л, фторид 0,1 мг/л и фосфат 0,25 мг/л, а также бромид 0,05 мг/л и иодид 0,1 мг/л.

Области применения:

- анализ объектов окружающей среды;

- экспертиза безопасности и качества пищевой продукции, кормов и сырья;

- технологический контроль в различных областях промышленности;

- контроль разработки, производства и качества фармпрепаратов;

- научные исследования;

V. Атомно-эмиссионный спектральный анализ

1) Атомно-эмиссионный спектрометр «Гранд-Поток» («ВМК-Оптоэлектроника», Новосибирск).

Атомно-эмиссионный спектрометр «Гранд-Поток» предназначен для проведения экспресс определения состава порошковых проб природного (Мальцев А.Е., Леонова Г.А., Кривоногов С.К., Мирошниченко Л.В., Шавекин А.С. Геохимия раннего диагенеза лимногляциальных отложений на примере озер Норило-Пясинской водной системы Российской Арктики // II Лавёровские чтения. Арктика: актуальные проблемы и вызовы: сборник научных материалов Всеросийской конференции с международным участием. - Архангельск, 2023. C. 261 - 265) и промышленного происхождения, включает в себя спектрометр «Гранд», установку «Поток» и вспомогательное оборудование для пробоподготовки.

Спектрометры оптические Гранд предназначены для измерений массовых долей определяемых элементов в природных и промышленных материалах, почвах, металлах и их сплавах, растворах, продуктах питания и т.д. Позволяют анализировать различные мелкодисперсные порошковые пробы с различными основными составами образца на Al, Ca, Fe, Li, Mg, Mn, Na, P, Si, Ti, Ag, B, Ba, Co, Cr, Cs, Cu, Pb, Nb, Ni, Mo, V, Zn и Zr. Отсутствие трудоёмкой предварительной пробоподготовки удешевляет и ускоряет выполнение анализа. Небольшое количество этапов подготовки уменьшает стандартную ошибку каждого шага и итоговую погрешность анализа. Выпускаются ООО "ВМК-Оптоэлектроника" по ТУ 26.51.53-1001-11855928-2022 «Спектрометры оптические Гранд».

вед.инж. А.С.Шавекин

2) Установка с дуговым двухструйным плазмотроном и спектрометрами ДФС-8 и ДФС-458.

Разработка и изготовление плазмотрона для Института Геологии и минералогии выполнены ООО «ВМК- Оптоэлектроника» при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Проект № 4818) (фонд Бортника 2005г.)

Уникальная компоновка спектральных приборов позволяет проводить спектральный анализ одновременно двумя способами: традиционным, интегральным и разработанным нами сцинтилляционным, со временем базовой экспозиции 4мс.

Для этого комбинированного метода получены пределы обнаружения (ppm): Ag - 0.01, Au – 0.05; Pt, Pd – 0.07; Ru, Rh –0.09.

Показаны широкие возможности применения этой экспериментальной установки для выполнения анализа твердофазных дисперсных проб в том числе для анализа редкоземельных элементов (Шавекин А.С., Сарыг-оол Б.Ю., Жмодик С.М. Возможности определения содержаний редкоземельных элементов в куларитовых концентратах на установке атомно-эмиссионного спектрального анализа c дуговым двухструйным плазмотроном // Новое в познании процессов рудообразования: Двенадцатая Российская молодёжная научно-практическая Школа. Сборник материалов. - М.: ИГЕМ РАН, 2023. - С. 243 - 245).

Разрабатывается методика определения редкоземельных элементов в пробах с их высокими концентрациями. Получены хорошие результаты определения La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho в пробках с высокими содержаниями редкоземельных элементов (анализировались пробы с Томторского редкоземельного месторождения).

Анализ функциональных композитных материалов выполнен в рамках Госконтракта 02.434.11.2001 между СО РАН и Федеральным Агентством «Роснаука».

Предложен и разработан кинетический спектральный способ (КСС) регистрации эмиссионных спектров частиц, содержащих благородные металлы, позволяющий определять распределение их по массе и содержание элементов в каждой микропорции пробы (10-5г)

Автоматизированная установка для анализа твердофазных дисперсных проб методом просыпки-вдувания «Гранд - Поток» (производство ООО «ВМК- Оптоэлектроника», г.Новосибирск)

VI. Авторадиографический метод изучения пространственного распределения естественных (U, Th) и искусственных (Au, Ir, Pt, Ag) радиоактивных элементов в природных и экспериментальных геохимических системах

В 2023 году опубликована работа (Zhmodik S.M., Ponomarchuk V.A. Geochemical View on “Harmless” Depleted Uranium // Doklady Earth Sciences. – Moscow: Pleiades Publishing, 2023. – p. 1-7. DOI: 10.1134/S1028334X23601670), в которой представлены результаты изучения микро- и наночастиц UO2 (уранинита) из углеродистых сланцев Восточного Саяна. По данным альфа(α)-авторадиографии на ядерной фотоэмульсии А-2 визуализировано взаимодействие α-излучения от микро- и наночастиц уранинита с веществом ядерной фотоэмульсии. Показано, что сферическая область, образующаяся вокруг микрозерен UO2 (до 100 мкм), при воздействии α-частиц с ядерной фотоэмульсией, представляет собой глубоко преобразованное вещество, с высокой плотностью радиационных дефектов. Трансляция результатов на живой организм приводит к выводу о специфическом виде воздействия микро- и наночастиц обедненного урана (DU), при котором продолжительное внутреннее облучение в малых дозах всего организма, сочетается с высокими дозами α-излучения, в локальном масштабе вблизи частиц UO2. Данные позволяют объяснить причину массовых онкологических и иммунодефицитных заболеваний в районах применения снарядов с DU и свидетельствуют о высокой опасности их применения, поскольку представляют собой новый источник загрязнения окружающей среды («радиоактивные облака»), который может прямо или косвенно воздействовать на людей (через органы дыхания) и окружающую среду.

BSE-снимки зерен уранинита (А – кристалл; Б – изометричная; В – колломорфная формы) и α-авторадиограммы от частиц уранинита (Г) и от рассеянной формы урана (Д) в углеродистых сланцах Восточного Саяна. Размер дефектных областей («солнца») 0.5-7 мкм.

к.г.-м.н. Айриянц Е.В.: проведение лекций и практических занятий по курсу Инженерная геология, Кафедра ИГОФ, НГАСУ (Сибстрин)

к.г.-м.н. Белянин Д.К.: проведение практических занятий по курсу «Геология полезных ископаемых» (ГГФ НГУ, кафедра ПиГРМ); проведение семинаров по курсу «Обработка геохимических данных» (ГГФ НГУ, кафедра МиГ)

к.г.-м.н. Густайтис М.А.: чтение курса лекций и проведение семинаров «Аналитическая геохимия» (ГГФ НГУ 4 курс, специальности геохимия, геология и геофизика)

к.г.-м.н. Киселева О.Н.: чтение курса лекций и проведение семинаров по дисциплине «Геология», «Инженерная геология» (ИЕСЭН НГПУ, кафедра географии регионоведения и туризма; СГУГИТ, Институт геодезии и менеджмента, кафедра инженерной геодезии и маркшейдерского дела)

к.г.-м.н. Лазарева Е.В.: чтение курса лекций «Минералогия гипергенеза и техногенеза» (ТГУ 1 курс магистратуры)

к.г.-м.н. Малов В.И.: лабораторные семинары по дисциплине «Минералогия» (2 курс бакалавриата ГГФ НГУ); преподавание летней учебной геологической практики на Горном Алтае (1 курс бакалавриата ГГФ НГУ)

д.г.-м.н. Страховенко В.Д.: чтение курса лекций и проведение семинаров «Минералообразующие процессы» (ГГФ НГУ, 1 курс, специальность «геохимия»); чтение курса лекций и проведение семинаров «Экологическая геохимия» (ГГФ НГУ, 2 курс магистратуры, специальность «геохимия»).

д.г.-м.н. Жмодик С.М. – эксперт РНФ, РАН.

д.г.-м.н. Страховенко В.Д. – эксперт РНФ, НИОКР.

к.г.-м.н. Густайтис М.А. – Эксперт направления "Экология и изучение климата" конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Московской области, регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области в структуре АНОО "Областная гимназия им. Е.М. Примакова". Эксперт направления "Экология и изучение климата" конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества». Региональный центр "Альтаир".

2023 год

- Всероссийская конференция молодых ученых «Современные проблемы геохимии – 2023». Иркутск, 11 – 16 сентября 2023.

- Международная научная конференция «Щелочной и кимберлитовый магматизм Земли и связанные с ним месторождения стратегических металлов и алмазов», г. Апатиты. 11-15 сентября 2023 г.

- Всероссийская конференция, проводимая в рамках мероприятий, посвященных 300-летию РАН «Минералообразующие системы месторождений высокотехнологичных металлов: достижения и перспективы исследований». г. Москва, ИГЕМ РАН, 29 ноября - 01 декабря 2023 г.

- VI Международная научная конференция «Геодинамика и минерагения Северной Евразии», посвященная 50-летию Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Улан-Удэ, 13 - 17 марта 2023 г.

- Межинститутский (ИГХ СО РАН-ИГМ СО РАН) семинар «Функциональные материалы», о. Ольхон, п. Хужир 6 - 9 октября 2023 г.

- VIII Всероссийская конференция с международным участием “Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, строение, рудный потенциал”, Новосибирск, ИГМ СО РАН, 30 августа - 01 сентября 2023 г.

- XXIX молодежная научная школа «Металлогения древних и современных океанов-2023. Минералогия и геохимия рудных месторождений: от теории к практике», г. Миасс, 24 - 28 апреля 2023.

- Геология морей и океанов: Материалы XXV Международной научной конференции (Школы) по морской геологии, Москва, 13–17 ноября 2023 г.

- XXVII Международный молодежный научный симпозиум имени академика М.А. Усова, посвященного 160-летию со дня рождения академика В.А. Обручева и 140-летию академика М.А. Усова, основателям Сибирской горно-геологической школы, Томск, 03–07 апреля 2023 года.

- Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами: V Всероссийская научная конференция с международным участием имени профессора С.Л. Шварцева, г. Томск, 16–21 октября 2023 г.

- XII Российская молодёжная научно-практическая Школа «Новое в познании процессов рудообразования», Москва, ИГЕМ РАН, 27 ноября - 01 декабря 2023 г.

2024 год

- II Всероссийская конференция «Добрецовские чтения: наука из первых рук». Новосибирск, ИГМ СО РАН, 18-19 июля 2024 г.

- XIV Международная научно-практическая конференция, посвященной 300-летию Российской Академии наук и 100-летию золотодобывающей промышленности РС (Я), Якутск, 26-29 марта 2024 г.

- XI Международная Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, Новосибирск, 23-29 сентября 2024 г.

- Науки о Земле. Современное состояние: VII Всероссийская молодежная научно-практическая школа-конференция. Геологический полигон «Шира», Республика Хакасия, Россия. 2–8 августа 2024 г.

- VI Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии», г. Красноярск, Россия, 25 – 29 августа 2024 г.

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0033; Номер Гос. учета: 122041400193-7. «Роль углерода в рассеянии и концентрировании благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных углеродсодержащих системах Сибири», руководитель Жмодик Сергей Михайлович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0008. «Геохимическая роль углерода в рассеянии и концентрировании благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных углеродсодержащих системах Сибири», руководитель Лазарева Елена Владимировна

Гранты Российского научного фонда

РНФ№ 25-77-00077; Номер Гос. учета – не присвоен. «Геохимия сапропелевых озерных систем юга Западной Сибири (на примере Барабинской низменности): системный подход в условиях техногенеза», руководитель Овдина Екатерина Андреевна

РНФ№ 25-27-00371; Номер Гос. учета – 125020601612-2. «Минералого-геохмические особенности золоторудного месторождения Владимирское (Восточный Саян)», руководитель Айриянц Евгения Владимировна

РНФ№ 23-63-10017; Номер Гос. учета – 123062900015-1. «Уникальный томторский тип стратегического (REE-Nb-Sc-Mn) сырья: роль эндо-, экзо- и биогенных факторов в формировании; физико-химические условия возникновения и специфика руд; инновационные технологии переработки», руководитель Жмодик Сергей Михайлович

РНФ№ 23-27-00111; Номер Гос. учета – 123012000095-7. «Седиментогенез в малых озерах горной системы Алтая: процессы накопления и трансформации донных отложений в условиях нивального типа», руководитель Овдина Екатерина Андреевна

РНФ № 24-17-00206 «Роль глобальных, региональных и локальных природно-климатических факторов в формировании озерных/озерно-ледниковых отложений на рубеже позднего неоплейстоцена и голоцена (14000-9000 лет назад)», Руководитель д.г.н. Субетто Д.А., при участии д.г.-м.н. Страховенко В.Д. Номер гос.регистрации 124070300031-1

Хоздоговорные работы и НИР 2023-2025 года

- «Изучение двухлетней динамики очищения загрязненных нефтепродуктами донных осадков системы «руч Надеждинский (Безымянный) – р. Далдыкан – р. Амбарная – оз. Пясино – исток р. Пясина». Руководитель к.г.-м.н. Лазарева Е.В.

- «Литолого-минералогические исследования керна донных отложений оз. Муздыбулак». Руководитель д.г.-м.н. Страховенко В.Д.

- «Оценка минералого-геохимических особенностей и технологических характеристик россыпного самородного золота Салаирского кряжа». Руководитель к.г.-м.н. Айриянц Е.В.

- «Ревизионные работы по оценке перспектив выявления порфировых месторождений на территории Чукотского автономного округа и Камчатского края». Исполнители: к.г.-м.н. Кириченко И.С., Малов Г.И., Шавекин А.С.

- Аналитические работы по установлению химических элементов в разнообразных типах проб методами ИСП-АЭС и ААС (к.г.-м.н. Сарыг-оол Б.Ю., Савина О.А., к.г.-м.н. Мягкая И.Н.).

2023 год

- Airiyants E.V., Nharara B.T., Kiseleva O.N., Belyanin D.K., Roschektaev P.A., Travin A.V., Zhmodik S.M., 2023. Vladimirskoe Deposit (Eastern Sayan): Age of Dyke Complexes and Localization Features of Gold Mineralization. Geodynamics & Tectonophysics 14 (4), 0710. DOI: 10.5800/GT-2023-14-4-0710

- Belkina N.A, Kulik N.V., Efremenko N.A., Potakhin M.S., Kukharev V.I., Ryabinkin A.V., Zdorovennov R.E., Georgiev A.P., Strakhovenko V.D., Gatalskaya E.V., Kravchenko I.Yu., Ludikova A.V., Subetto D.A. Contemporary Sedimentation in Lake Onego: Geochemical Features of Water, Suspended Matter, and Accumulation Rate // Water – 2023 – 15(6) – 1014. DOI: 10.3390/w15061014

- Gorbarenko S.A., Shi X., Bosin A.A., Liu Y., Vasilenko Y.P., Yanchenko E.A., Kirichenko I.S., Utkin I., Artemova A.V., Malakhova G.Y. Highly resolved East Asian monsoon changes inferred from Sea of Japan sediments // Global and Planetary Change – 2023 – V. 220 – 103996. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2022.103996

- Kulik N., Efremenko N., Belkina N., Strakhovenko V., Gatalskaya E., Orlov A. Fe, Mn, Al, Cu, Zn, and Cr in the sedimentary matter of Lake Onego // Quaternary International – 2023 – Volumes 644–645, Pages 134-144. DOI: 10.1016/j.quaint.2022.04.005

- Ovdina E., Strakhovenko V., Malov G., Malov V., Solotchina E. New data on the mineral and geochemical composition of bottom sediments in the Tanatar Soda lakes (Kulunda plain, Russia) // Russian Journal of Earth Sciences – 2023 . DOI: 10.2205/2023ES000864

- Shuvaeva O.V., Gustaytis M. A., Pokhorukova A. I., Romanova T.E. The influence of mercury speciation and its transformation in growth medium on the accumulation efficiency by white mustard // Chemistry and Ecology,. DOI:10.1080/02757540.2023.2290174. DOI: 10.1080/02757540.2023.2290174

- Strakhovenko V., Belkina N., Subetto D., Rybalko A., Efremenko N., Kulik N., Potakhin M., Zobkov M., Ovdina E., Ludikova A. Distribution of rare earth elements and yttrium in water, suspended matter and bottom sediments in Lake Onego: Evidence of the watershed transformation in the Late Pleistocene // Quaternary International – 2023 – Volumes 644–645 – Pages 120-133. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.07.011

- Strakhovenko V.D., Ovdina E.A., Malov V.I., Malov G.I. Chemical Elements Concentration, Variations in Mineral Composition, and Current Rate of Sedimentation in Sapropel Deposits of Small Lakes in the Taiga Zone of Southern Siberia // Russian Geology and Geophysics – 2023 –pp. 1–15 – 2023. DOI: 10.2113/RGG20234526

- Strakhovenko V.D., Belkina N.A., Efremenko N.A., Potakhin M.S., Subetto D.A., Malov V.I., Ovdina E.A. (2023) The spatio-temporal distribution of elements in the bottom sediments of Lake Onego and small lakes located on the catchment area of Onego Ice Lake. Vestnik of Saint Petersburg University. Earth Sciences, 68 (4). DOI: 10.21638/spbu07.2023.404

- Zhmodik S.M., Ponomarchuk V.A. Geochemical View on “Harmless” Depleted Uranium // Doklady Earth Sciences – 2023 https://doi.org/10.1134/S1028334X23601670. DOI: 10.1134/S1028334X23601670

- Zhmodik S.M., Travin A.V., Lazareva E.A., Yudin D.S., Belyanin D.K., Tolstov A.V., Dobretsov N.N. The Paleozoic Stage of Formation of Alkaline Rocks of the Bogdo Massif, Arctic Siberia: Data of 40Ar/39Ar Dating // Doklady Earth Sciences – 2023 . DOI: 10.1134/S1028334X23602705

- Zhmodik S.M., Belyanin D.K., Airiyants E.V., Karmanov N.S., Mironov A. A., Damdinov B.B. Fe–Ti–Au–U Mineralization of the Ozerninskii Ore Cluster (West Trans-Baikal Region, Russia) // Doklady Earth Sciences – 2022 – V.507, p.1050–1056 (2022). DOI: 10.1134/S1028334X22601006

- Zhmodik S.M., Airiyants E.V., Belyanin D.K., Damdinov B.B., Karmanov N.S., Kiseleva O.N., Kozlov A.V., Mironov A.A., Moroz T.N., Ponomarchuk V.A. Native Gold and Unique Gold–Brannerite Nuggets from the Placer of the Kamenny Stream, Ozerninsky Ore Cluster (Western Transbakalia, Russia) and Possible Sources. Minerals 2023, 13, 1149. DOI: 10.3390/min13091149

- Лазарева Е.В., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Мягкая И.Н., Кириченко И.С. ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ СЛОЙ ОТВАЛОВ КОУНРАДСКОГО РУДНИКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ДЕФЛЯЦИИ: МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2023 - № 2(54). DOI: 10.20403/2078-0575-2023-2-68-80

- Малов Г.И., Страховенко В.Д., Овдина Е.А. Пространственные закономерности накопления углерода в оз. Песчаное (Юг Западной Сибири) в голоцене // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2023 – №3(55). DOI: 10.20403/2078-0575-2023-3-70-77

- Рыбалко А. Е., Субетто Д. А., Белкина Н. А., Страховенко В. Д., Аксенов А. О., Беляев П.Ю., Токарев М. Ю., Савельева Л. А., Потахин М. С., Орлов А. В., Корост С. Р., Кублицкий Ю. А., Локтев А. С. ФОРМИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ОЗЕР СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ПО ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ БАЛТИЙСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА // ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, 2023, том 54, № 4, с. 40–56. DOI: 10.31857/S2949178923040102

- Страховенко В.Д., Малов Г.И., Овдина Е.А., Малов В.И. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАЛЫХ ОЗЕР ПЛАТО УКОК (ГОРНЫЙ АЛТАЙ) // ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ, 2023, том 54, № 4, с. 207–225. DOI: 10.31857/S2949178923040138

2024 год

- Бобров В.А., Щербов Б.Л., Будашкина В.В., Мельгунов М.С., Мальцев А.Е., Страховенко В.Д. Элементный состав чердачной пыли в селах западной сибири как показатель антропогенной деятельности // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2024, 1(57), с. 95-109. 10.20403/2078-0575-2024-1-95-109

- Добрецов Н.Н., Лазарева Е.В., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Кириченко И.С., Мягкая И.Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: предварительные исследования территории методами ГИС и ДЗ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2024, № 4а (60), 11-25. 10.20403/2078-0575-2024-4а-11-25

- Жмодик С.М., Лазарева Е.В., Айриянц Е.В., Белянин Д.К., Киселева О.Н., Мусияченко К.А., Толстов А.В., Сарыг-оол Б.Ю. Золото и серебро в высококалиевых нефелиновых сиенитах томторского комплекса (на примере массива Богдо, Арктическая Сибирь) // Геосферные исследования, 2024, № 3, С. 101–112. 10.17223/25421379/32/10

- Полонова А.В., Жигжитжапова С.В., Сарыг-оол Б.Ю., Густайтис М.А., Тыхеев Ж.А., Чимитов Д.Г., Тараскин В.В. Макро- и микроэлементный состав надземных и подземных частей Haplophyllum dauricum (Rutaceae) // Химия растительного сырья, 2024, №2, С. 176–184. 10.14258/jcprm.20240212958

- Чеботарев Д.А., Сарыг-оол Б.Ю., Козлов Е.Н., Фомина Е.Н., Сидоров М.Ю., Редина А.А. Мобильность титана и ниобия при постмагматических низкотемпературных преобразованиях рутила, анатаза, пирохлора и луешита // Геосферные исследования, 2024, № 3, С. 77–86. 10.17223/25421379/32/8

- Чеботарев Д.А., Сарыг-Оол Б.Ю., Козлов Е.Н., Фомина Е.Н., Сидоров М.Ю. Мобильность титана и ниобия при низкотемпературном гидротермальном преобразовании и выветривании оксидов ниобия (пирохлора, луешита) и титана (рутила, анатаза) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 2024, 69(4). 10.21638/spbu07.2024.410

- Ashchepkov I.V., Zhmodik S.M., Belyanin D.M., Kiseleva O.N., Karmanov N.S., Medvedev N.S. Comparative mineralogy, geochemistry and petrology of the Beloziminsky Massif and its aillikite intrusions// Geosystems and Geoenvironment, 2024, Vol. 3, Iss. 4, 100309. 10.1016/j.geogeo.2024.100309. 10.1016/j.geogeo.2024.100309

- Gorbarenko S.A., Shi X., Liu Y., Bosin A.A., Vasilenko Y.P., Artemova A.V., Yanchenko E.A., Zou J., Yao Z., Kirichenko I.S. Reconstructing Holocene centennial cooling events: synthesized temperature changes, chronology, and forcing in the Northern Hemisphere. // Frontiers in Earth Science, 2024, 12, 1415180. 10.3389/feart.2024.1415180

- Kiseleva O.N., Ayriyants E.V., Zhmodik S.M., Belyanin D.K. Sulfide and Selenide PGE Mineralization in Chromitites of the Dunzhugur Ophiolite Massif (East Sayan, Russia) // Geology of Ore Deposits, 2024, Vol. 66, No. 2, pp. 225-248. 10.1134/S1075701523600330

- Malov G.I., Strahovenko V.D., Ovdina E.A., Malov V.I. Spatiotemporal features of the distribution of Cd, Hg, Pb in bottom sediments of small lakes in the south of Western Siberia formed in various types of sedimentogenesis // Limnology and Freshwater Biology, 2024, № 4, p. 410-415. 10.31951/2658-3518-2024-A-4-410

- Malov V.I., Strakhovenko V.D., Ovdina E.A., Malov G.I. Distribution of mercury in lakes of different landscape zones in the south of Western Siberia using the example of model objects along a meridional transect // Limnology and Freshwater Biology, 2024, № 4, p. 400-405. 10.31951/2658-3518-2024-A-4-400

- Malov V.I., Strakhovenko V.D., Subetto D.A., Ovdina E.A., Potakhin M.S., Belkina N.A., Malov G.I. Alterations of High-Carbon (Shungite) Rocks by the Lake Onega Waters: Mineralogy and Geochemistry of the Process // Russ. Geol. Geophys., 2024, 65 (7), p. 848–858. 10.2113/RGG20234690

- Myagkaya I.N., Saryg-ool B.Y., Kirichenko I.S., Gustaytis M.A., Lazareva E.V. Environmental and human health risk assessment of soils in areas of ore mineralization and past gold-mining activity // Environ. Sci. Pollut. Res., 2024, 31(35), p.47923-47945. 10.1007/s11356-024-34242-5

- Ovdina E.A., Strakhovenko V.D., Malov G.I., Malov V.I. The content and distribution of natural (232Th, 238U, 40K) radionuclides in the model small lakes bottom sediments of different sedimentogenesis types (south of Western Siberia) // Limnology and Freshwater Biology, 2024, № 4, p. 499-504. 10.31951/2658-3518-2024-A-4-499

- Ponomarchuk V.A., Lazareva E.V., Zhmodik S.M., Travin A.V., Tolstov A.V. Relation between δ13С, δ18О and REE content in carbonatites of the Tomtor complex, Sakha Republic (Yakutia) // Geodynamics & Tectonophysics, 2024, 15(5), 0785. 10.5800/GT-2024-15-5-0785

- Sattarova V.V., Artemova A.V., Aksentov K.I., Mariash A.A., Melgunov M.S., Kirichenko I.S. Chemical and diatom compositions of dating deep-sea sediment core of the Kuril-Kamchatka Trench, northwestern Pacific // Regional Studies in Marine Science, 2024, 78, 103742. 10.1016/j.rsma.2024.103742

- Strakhovenko V.D., Ovdina E.A., Malov G.I., Malov V.I. REE Distribution in the Water and Bottom Sediments of Small Lakes within the Ukok Plateau and the Ulagan Depression (Russian Altai) // Geochemistry International, 2024, Vol. 62, p. 772–791. 10.1134/S001670292470037X

- Strakhovenko V.D., Ovdina E.A., Malov G.I., Malov V.I., Subetto D.A., Belkina N.A. On the features of authigenic minerals in bottom sediments of lakes formed during nival, humid and arid types of sedimentogenesis // Limnology and Freshwater Biology, 2024, № 4, P. 700-705. 10.31951/2658-3518-2024-A-4-700

- Zhmodik S.M., Rozanov A.Yu., Lazareva E.V., Ivanov P.O., Belyanin D.K., Karmanov N.S., Ponomarchuk V.A., Saryg-ool B.Yu., Zhegallo E.A., Samylina O.S., Moroz T.N. Signatures of the Involvement of Microorganisms in the Formation of Nodular Monazite (Kularite), Republic of Sakha (Yakutia), Russia // Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 516, Part 2, pp. 995–1003. 10.1134/S1028334X24601494

- Zhmodik S.M., Travin A.V., Lazareva E.V., Yudin D.S., Belyanin D.K., Tolstov A.V., Dobretsov N.N. The Paleozoic Stage of Formation of Alkaline Rocks of the Bogdo Massif, Arctic Siberia: Data of 40Ar/39Ar Dating // Doklady Earth Sciences, 2024, Vol. 514, No. 2, pp. 234-243. 10.1134/S1028334X23602705

2025 год

- Лазарева Е.В., Добрецов Н.Н., Кириченко И.С., Литвинов В.В., Айтекенова Д.А., Мягкая И.Н. Природные и техногенные аномалии потенциально токсичных элементов в почвах вокруг ТМО Коунрадского рудника: литогеохимическое картирование // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2025, 1(61), с. 97-110. DOI: 10.20403/2078-0575-2025-1-97-110

- Sattarova V.V., Volokhin Yu.G., Kirichenko I.S., Zarubina N.V. New geochemical and mineralogical data of Ogasawara phosphorites (northwestern Pacific) // Regional Studies in Marine Science, 2025, Vol. 83. P. 104101. DOI: 10.1016/j.rsma.2025.104101

- Sattarova V., Aksentov K., Kirichenko I., Yaroshchuk E., Charkin A., Zarubina N., Miroshnichenko L. Ferromanganese formations of the Chaunskaya Bay (East Siberian Sea): geochemistry and mineralogy // Geo-Marine Letters, 2025, 45(2), 1-14. 10.1007/s00367-025-00813-9

- Moroz T.N., Edwards H.G.M., Zhmodik S.M., Ponomarchuk V.A., Goryainov S.V. Raman spectroscopic analysis of cyanobacteria in apatite-containing rocks of the Tomtor Nb-REE deposit (Russia) // Journal of Raman Spectroscopy, 2025. p. 01–8. DOI: 10.1002/jrs.6777