Лаборатория прогнозно-металлогенических исследований (217)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук, Сухоруков Василий Петрович

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук, Калинин Юрий Александрович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 23 сотрудника, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 6 докторов геолого-минералогических наук, 8 кандидатов наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, к.г.-м.н., Сухоруков Василий Петрович

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефон: 73-05-26 (доб.331),330-45-27,

630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга 3, ИГМ СО РАН,

главный корпус, к. 343.

Основные направления работы лаборатории были заложены в Новосибирском Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Развитие золоторудных систем рассматривалось в рамках изучения геохимии благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных процессах. Прогнозно-металлогеническое направление было выделено в самостоятельное структурное подразделение в 2006 году с целью изучения процессов рудообразования и металлогенической эволюции золоторудных и комплексных золотосодержащих природных систем различного генезиса. Одной из первичных задач определено выявление геологических, геохимических и физико-химических факторов, определяющих специфику металлогении рудоносных систем и их рудопродуктивности.

Результатом деятельности лаборатории является разработка комплекса прогноза и поисков оруденения, а также характеристика перспективности изучаемых площадей и объектов.

Основные объекты исследования лаборатории располагаются в пределах Кемеровской области (Горная Шория, Кузнецкий Алатау), Камчатского края и Сахалинской области (Курило-Камчатская островная дуга), Республики Бурятия (Витимское плоскогорье Восточный и Западный Саяны), Забайкальского края (Монголо-Охотский складчатый пояс), Республика Саха (Якутия), а также различных районов Алтайской горной области. Помимо того, география исследованных объектов распространяется на территории Казахстана, Монголии, Вьетнама, Республики Гвинея, Королевства Марокко, Папуа - Новой Гвинеи, ЮАР, Австралии и Мексики. Исследования геологических характеристик и рудоносности объектов проводятся на высоком мировом уровне с широким использованием геохимических, изотопных и изотопно-геохронологических методик.

Сотрудники лаборатории принимали участие в качестве руководителей и исполнителей более чем в десяти грантах РНФ, РФФИ, а также участвовали в работе и организации международных конференций и полевых экскурсий.

Коллектив лаборатории составлен из трёх дополняющих друг друга исследовательских групп:

изучение золоторудных месторождений

Спецификой научной деятельности является разработка геологических, магматических, геохимических и физико-химических критериев прогноза и поисков изученных типов оруденения. Результатами работы группы является: характеристика эндогенных и гипергенных проявлений золотой минерализации, исследование взаимоотношений различных формационных и генетических типов оруденения, определение условий и возрастных рубежей формирования оруденения, минералогическое изучение коренных руд и россыпных концентраций золота, построение геолого-генетических моделей золоторудных месторождений. Отдельным аспектом деятельности является изучение геохимии золота в эндогенных и экзогенных процессах.

геологическое сопровождение поисковых работ

Деятельность группы направлена на исследование тектономагматических обстановок и процессов, структурно-геологическое картирование территории, реконструкцию геологических обстановок осадконакопления и рудогенеза. Научные интересы включают изучение истории геологического развития складчатых областей и геологических предпосылок размещения месторождений рудных полезных ископаемых. Для определения возраста и масштабов проявления отдельных этапов магматизма, метасоматоза и тектонической активности широко применяются комплексные геохронологические (мультихронологические) исследования. Ключевую роль также играет геологическое картирование опорных участков, поисковых лицензионных площадей и рудных полей.

геохимические и экспериментальные исследования

В рамках данного направления решаются вопросы геохимии золота и других элементов в природных и техногенных системах, исследованию подвергаются процессы миграции и отложения рудных компонентов. Одними из направлений исследовательской деятельности группы является численное моделирование гидротермальных процессов и разработка генетических моделей рудных месторождений вулканогенной формации.

Металлогенические исследования

Владимир Ильич Лебедев

Под руководством Владимира Ильича Лебедева проведено комплексное изучение и обобщение многолетних трудов по металлогении Тувы, а также кобальтовых арсенидных месторождений рудного пояса Бу-Азер (Марокко), результаты работ изданы в виде монографий. Изучение геолого-структурных, геохимических и геохронологических особенностей магматических и гидротермально-метасоматических образований в рудных полях месторождений: кобальта (Хову-Аксы, Чергак, Асхатиин-гол в Туве; Наран-Булак – в Монголии; Бу Аззер, Мешуи, Акбар, Тамдрост, Иртем, Аит-Ахман – в Марокко); редких металлов – редких земель (Арыскан, Улатай-Чоза – в Туве) и золота (Октябрьское, Алдан-Маадыр – в Туве; Алтын-Ула, Алтын-Сарык – в Монголии).

Многорафический обзор «Полезные ископаемые Тувы и сопредельных территорий» содержит информацию об особенностях геологического строения Тувы и важнейших месторождениях полезных ископаемых на ее территории. В работе приведены новые геолого-металлогенические, петролого-геохимические, геохронологические, геолого-экономические и др. данные, раскрывающие состояние и перспективы освоения минеральных ресурсов региона. Рассмотрены особенности размещения и условия локализации месторождений каменного угля, а также благородных, цветных, редких металлов и редкоземельных элементов.

Кобальтовые месторождения рудного узла Бу-Азер (Bou Azzer) представлены уникальной многоэтапной минерализацией, образованной в геодинамических обстановках, обусловивших изменения тектонического режима, магматизма и геохимической спецификации рудообразующих процессов. На основании экспертной оценки рудного района разработаны критерии локального прогноза и рекомендации по наращиванию минерально-сырьевого потенциала рудного района.

Исследования влияния подземных ядерных взрывов на вмещающую геологическую среду

Артамонова Светлана Юрьевна

Под руководством С.Ю. Артамоновой проведены комплексные исследования по оценке влияния мирных подземных ядерных взрывов (ПЯВ) на вмещающую геологическую среду в условиях криолитозоны.

Совместно с проф. Н.О. Кожевниковым, д.ф.-м.н. Е.Ю. Антоновым, к.г.-м.н. В.В. Оленченко, к.ф.-м.н. А.Н. Шеиным, к.т.н. В.В. Потаповым (ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск) на объектах ПЯВ проведены зондирования методами становления поля в ближней зоне (ЗСБ) и электротомографии (ЭТР), выявившие высокую геоэлектрическую гетерогенность геологической среды, испытавшей воздействие ядерного взрыва.

Вид на насыпь (саркофаг) ПЯВ «Кристалл» (фото В.Е. Захарова, 2007)

Электроразведочная аппаратура Скала-48 (https://nemfis.ru/siber-48) на детализационном профиле ЭТР

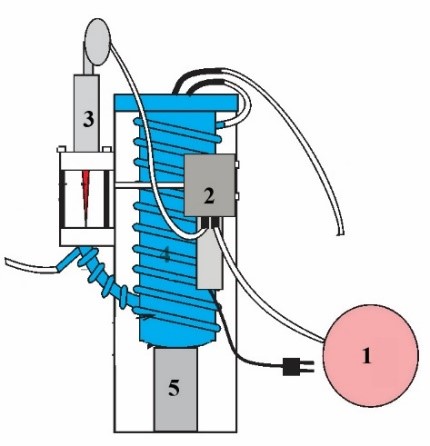

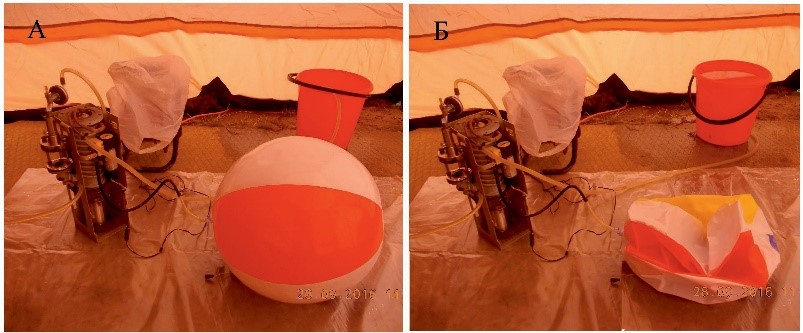

При освоении нефтегазоносных месторождений в районах расположения объектов ПЯВ мониторинг содержания трития и других техногенных радионуклидов в углеводородном сырье становится одной из насущных радиоэкологических задач. Тритий – тяжелый изотоп водорода является одним из наиболее подвижных техногенных радионуклидов, который может содержаться в горючем природном газе и попутном нефтяном газе, но его изучение затруднено взрывоопасностью при перевозке газовых проб, особенно в условиях, когда до многих месторождений можно добраться только авиатранспортом. Эта проблема решена совместно с к.х.н. А.Г. Шмаковым (ИХКиГ СО РАН, г. Новосибирск) путем разработки малогабаритного устройства ПУХ-1 для сжигания горючего природного газа и попутного нефтяного газа в полевых условиях с получением продуктов их горения – конденсата водяного пара, пригодного для транспортировки и определения в нем трития в лабораторных условиях (Патент RU 2632453 C1). Устройство ПУХ-1 (см. рисунок) состоит из узлов: компрессора с электродвигателем (2) для подачи газа из поливинилхлоридного шара (1), инжекционной горелки (3), водоохлаждаемого конденсатора продуктов горения (4), контейнера для сбора продуктов горения (5). В дополнение к устройству ПУХ-1 разработан способ определения объемной активности трития в природном газе (Патент RU 2696811, авторы: Артамонова С.Ю., Дульцева Г.Г., Шмаков А.Г., Симонова Г.В.). Успешная апробация устройства ПУХ-1 прошла на одном из нефтегазоносных месторождений с получением проб конденсата водяного пара.

Пламя, выходящее из горелки устройства ПУХ-1 во время работы в полевых условиях

Порция пробы попутного нефтяного газа в поливинилхлоридном шаре в начале (А) и в конце (Б) сжигания на устройстве ПУХ-1

Для сжигания нефти и получения продуктов ее горения - конденсата водяного пара для анализа активности трития и других радионуклидов и микроэлементов в золе нефти разработано портативное устройство ПЛУ-1. Эти разработки расширили возможности аналитического изучения многокомпонентной геологической среды районов ПЯВ.

За значительный вклад в развитие научных исследований в области обеспечения радиационной безопасности Республики Саха (Якутия) Артамонова С.Ю. в 2011 г. награждена почетной грамотой Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Термодинамическое и экспериментальное моделирование рудообразующих систем

|

|

|

|

| д.г-м.н. Пальянова Г.А. | д.г-м.н. Синякова Е.Ф. | Журавкова Т.В. | Зинина В.Ю. |

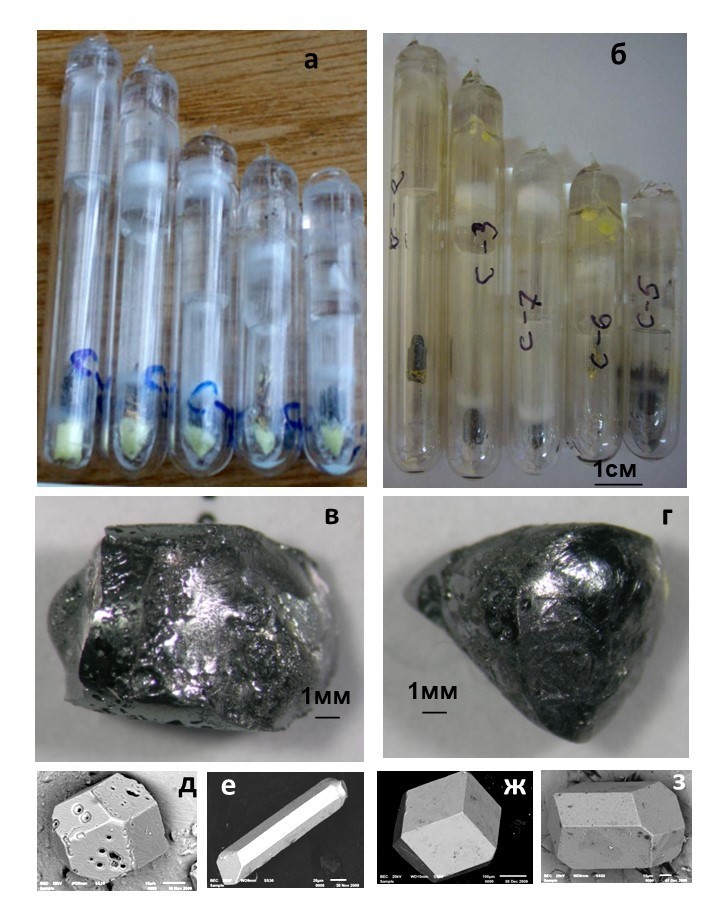

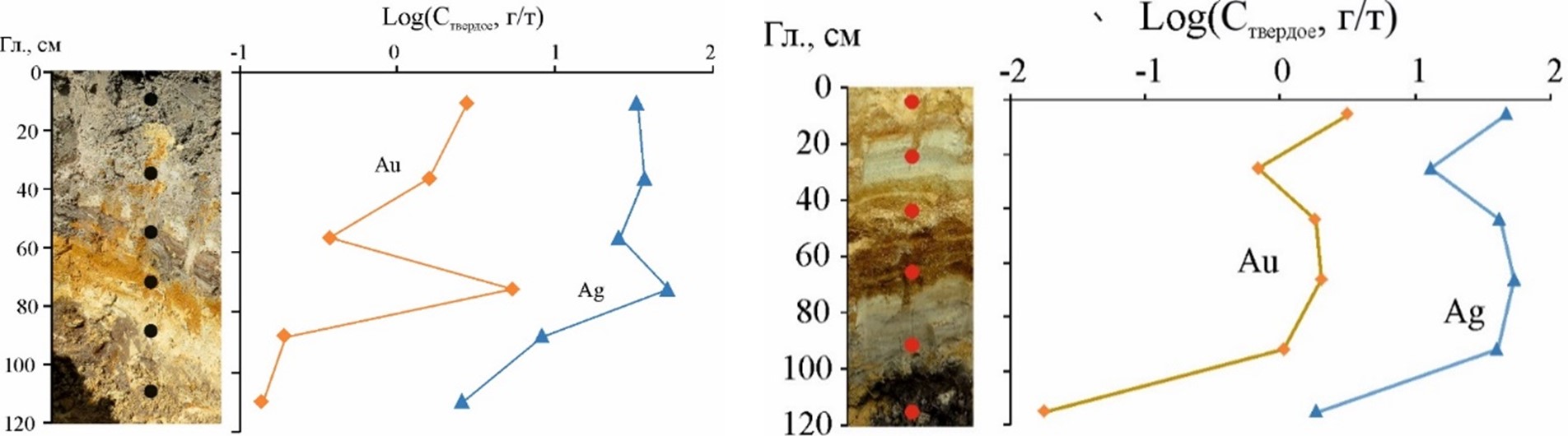

В рамках данного направления используется комплексный подход, заключающийся в исследовании типоморфных свойств минералов золота и серебра месторождений разного генезиса, экспериментальном изучении устойчивости фаз в системах Ag-Au-S (рис.1), Au-S-Se-Te, Fe-Ag-Au-S, Cu-Fe-Ag-Au-S, экспериментальном моделировании процесса фракционной кристаллизации расплавов составов Cu-Fe-Ni-S-(ЭПГ, Au, Ag, As, Te, Se, Sb, Sn, Bi и др.), имитирующих природные расплавы, и термодинамическом моделировании рудообразующих процессов в разных физико-химических условиях.

а) ампулы до опыта после запаивания; б) ампулы после окончания экспериментов, выполненных методом пиросинтеза; в, г) синтезированные слитки из экспериментов в системе Au-Ag-S; д-з) синтезированные микрокристаллы Au-Ag халькогенидов.

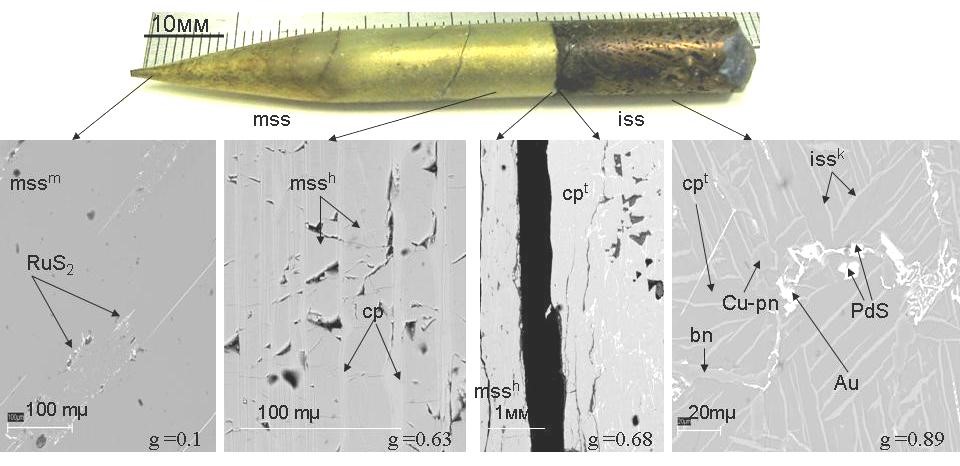

Экспериментальные исследования выполняются с использованием метода сухого синтеза или твердофазной диффузии. Изучение физико-химических условий формирования рудных тел магматогенных платиноносных Cu-Ni месторождений типа Норильска проводится с использованием разработанного в лаборатории метода направленной кристаллизации многокомпонентных (до 16 компонентов) сульфидных расплавов. Метод использован для изучения фазовых диаграмм рудообразующих систем, исследования поведения основных и примесных компонентов при фракционной кристаллизации расплавов системы Cu-Fe-Ni-S-(ЭПГ, Au, Ag, As, Te, Se, Sb, Sn, Bi и др.) и последующем охлаждении закристаллизованных образцов (рис.2).

Для исследования cинтезированных фаз и природных образцов используются оптическая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия (SEM), электронный микрозондовый анализ (EPMA), порошковая дифракция (XRD), high-resolution synchrotron radiation powder diffraction, монокристальная съёмка, рамановская спектроскопия (RS) и другие методы.

Экспериментальные результаты по направленной кристаллизации расплавов системы Fe-Ni-Cu-S-(примеси благородных и халькофильных элементов) показали потенциальную возможность формирования разнообразных по составу расплавов, каждому из которых соответствует особый тип зональности. Для иллюстрации на рис. 2 показан направленно закристаллизованный образец, имеющий двухзонное строение mss / iss. Переход от одной зоны к другой можно интерпретировать как протекание бивариантной фазовой реакции: L + mss → iss. Аналогичные явления должны происходить при кристаллизации природного сульфидного расплава и приводить к зональному строению норильских пирротин-халькопиритовых рудных тел.

Образец, полученный направленной кристаллизацией расплава состава (Fe 32.55, Cu 10.70, Ni 5.40, S 51.00, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au и Ag по 0.05 мол.%) (вверху) и его микроструктура (внизу). Фазы распада первичного mss (левая часть слитка) – моносульфидный твердый раствор со структурами моноклинного (mssm) и гексагонального (mssh) пирротина. Фазы распада высокотемпературного первичного iss (правая часть слитка) – тетрагональный халькопирит (cpt), кубический iss (issk), медистый пентландит (Cu-pn), борнит (bn). Минералы благородных металлов – лаурит (RuS2), высоцкит (Pd,Ni)S, Au.

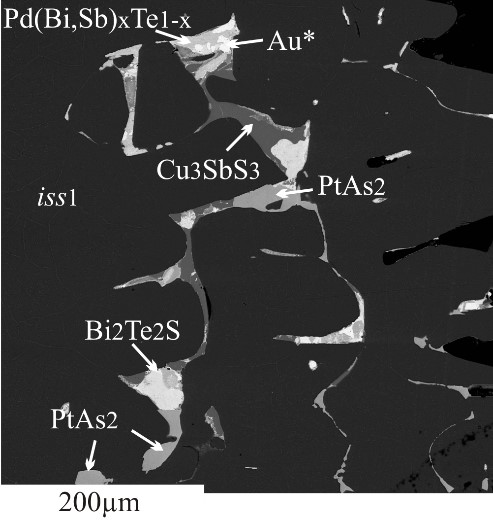

Показано, что основные рудообразующие компоненты ведут себя в соответствие с равновесной фазовой диаграммой Cu-Fe-Ni-S. Подобным образом ведут себя примеси, растворимые в основных рудообразующих сульфидах (Rh и Pd). Образование же примесных минералов и их сростков протекает в сильно неравновесных условиях через стадию нуклеации и роста кристаллов. Специфической особенностью системы Fe-Ni-Cu-S-(примеси благородных и халькофильных элементов является образование на основе халькофильных примесей своеобразных капель с их последующим затвердеванием (Рис. 3).

Типичная микроструктура образца после направленной кристаллизации расплава состава (мол.%): Fe 31.79, Cu 15.94, Ni 1.70, S 50.20, Sn 0.05, As 0.04, Pt, Pd, Rh, Ru, Ag, Au, Se, Te, Bi и Sb по 0.03. Микроминералы образуют полифазные включения в матрице промежуточного твердого раствора iss1.

Физико-химические модели образования золотосереброрудной минерализации разработаны для следующих объектов: Улахан, Юное, Крутое, Дорожное, Тихое, Джульетта (Магаданская обл.), Купол (Чукотка), Кючюс (Якутия). Проводятся минералогические исследования состава руд месторождений и рудопроявлений Магаданской области, Западного Таймыра, Южного Урала, Камчатки и других регионов с целью последующей разработки физико-химических моделей рудообразования и выявления минеральных индикаторов рудообразующих обстановок.

Исследования вулкано-гидротермальных систем Камчатки и Курильских островов

|

|

|

| Шевко Е.П. | Шевко А.Я. | Гора М.П. |

За последние двадцать лет коллективом Шевко Е.П., Шевко А.Я. и Гора М.П. собран, проанализирован, систематизирован и опубликован материал по активным вулканам Камчатки и Курильских островов. Поскольку все исследования проводились по единой методике, то полученные данные корректно поддаются статистической обработки, часть наблюдений по отдельным объектам в течение нескольких лет позволяет проследить динамику изменения флюидного режима. Созданы, зарегистрированы и частично опубликованы в сети базы данных по геохимическим и геоструктурным особенностям современных гидротермальных систем активных вулканов Курильских островов. https://www.igm.nsc.ru/files/shevko_ep/v_mendeleeva.accdb

Активная воронка и кратеры в. Эбеко Фумарольные постройки на Южном поле в. Эбеко

Фундаментальной проблемой является выявление источников вещества и определяющих параметров формирования состава современных газогидротерм. Нами созданы количественные модели миграции химических компонентов на основе комплексных геолого-геофизических, гидрогеохимических и петролого-минералогических данных. На основании получаемой информации разрабатываются физико-химические модели описывающие функционирование гидротермальных систем для разных структур в зависимости от строения флюидопроводников и степени взаимодействия вода-порода. Активное сотрудничество с ИНГГ СО РАН позволяет получать реальную информацию о подповерхностных структурах термальных полей: размеры и форму подводящих каналов, наличие и расположение фазовых барьеров в потоке флюида.

Концептуальная модель развития вулкано-гидротермальных систем

При физико-химическом моделировании используются традиционные методы и собственные разработки. Основным инструментом является ПК Селектор, который разрабатывался в Институте Геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН.

- оптическая методы изучения рудных породоборазующих минералов в проходящем и отраженном свете;

- изучение валового состава пород методами рентгено-флюоресцентного анализа

- изучение состава минералов методами элекетронной сканирующей микроскопии и микрозондового анализа

- изучение редкоэлементного состава минералов методами ICP-MS

- определение U-Pb возраста минералов методом LA-ICP-MS

- определение Ar-Ar возраста минералов

- изучение структуры минералов методами Рамановской спектрометрии

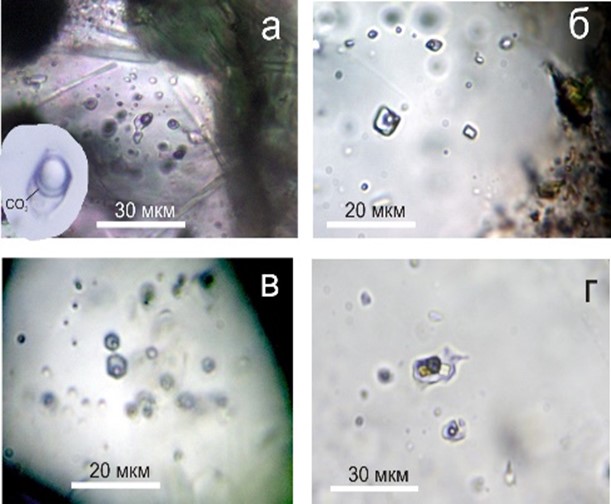

- определение состава и условий формирования флюидов методами изучения газово-жидких включений в минералах

- термодинамическое и экспериментальное моделирование рудообразующих систем с использованием метода сухого синтеза или твердофазной диффузии.

2020 год

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ РУДООБРАЗОВАНИЯ С ПРОЦЕССАМИ МАГМАТИЗМА

Боровиков А.А., Калинин Ю.А., Сухоруков В.П.

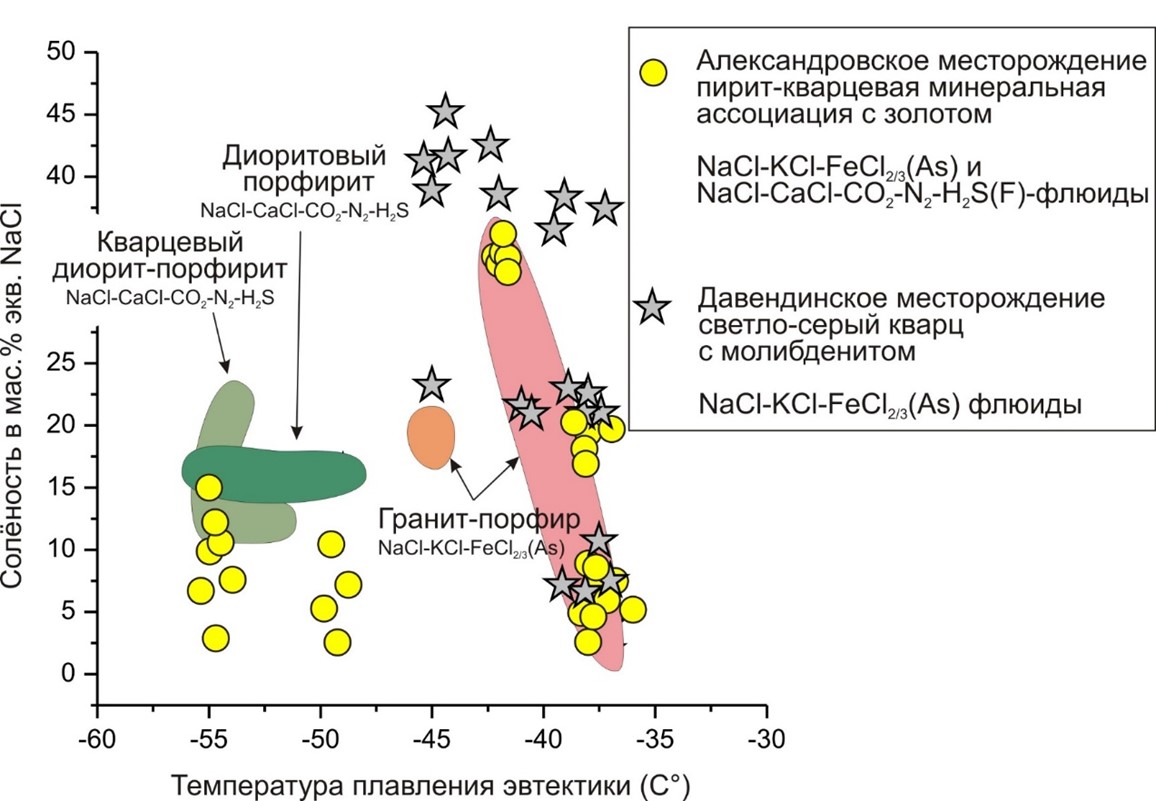

Изучение состава флюидных включений в минералах руд Mo-порфирового месторождения Давенда и сульфидно-кварцевого золоторудного месторождения Александровское (Восточное Забайкалье), а также в минералах магматических пород, показало, что рудообразующие флюиды наследуют солевой и газовый состав магматогенных флюидов, генерация которых происходила при кристаллизации пород “рудоносного” амуджикано-сретенского комплекса, формировавшегося единовременно с Au и Mo-оруденением. Золотоносные сульфидно-кварцевые жилы Александровского месторождения формировались при участии двух типов гидротермальных флюидов, различающихся по составу солей и газовой фазы – гомогенных Ca–Na-хлоридных флюидов c CO2 и гетерофазных Na–K–Fe-хлоридных флюидов, что указывает на два источника рудообразующих флюидов при образовании Au-минерализации. Na–K–Fe-хлоридные флюиды по солевому и газовому составу были аналогичны рудообразующим флюидам Mo-минерализации месторождения Давенда. Рудообразующие Ca–Na-хлоридные c CO2 флюиды Александровского месторождения сопоставимы по солевому и газовому составу с магматогенными флюидами кварцевых диорит-порфиров и диоритовых порфиритов. Рудообразующие Na–K–Fe карбонатно-хлоридные флюиды месторождений Давенда и Александровское проявляют большое сходство по составу с магматическими флюидами гранит-порфиров и подчеркивают генетическую идентичность Mo-минерализации, проявленной на обоих месторождениях.

Двухфазные флюидные включения в кварце микродиорита (а) и гранит-порфира (б) Александровского месторождения. Двухфазные флюидные включения в апатите диоритового порфира (в), многофазное флюидное включение с галитом в кварце гибридного порфирита (г) месторождения Давенда

Концентрация растворов флюидных включений и температура плавления эвтектики Александровского и Давендинского месторождений.

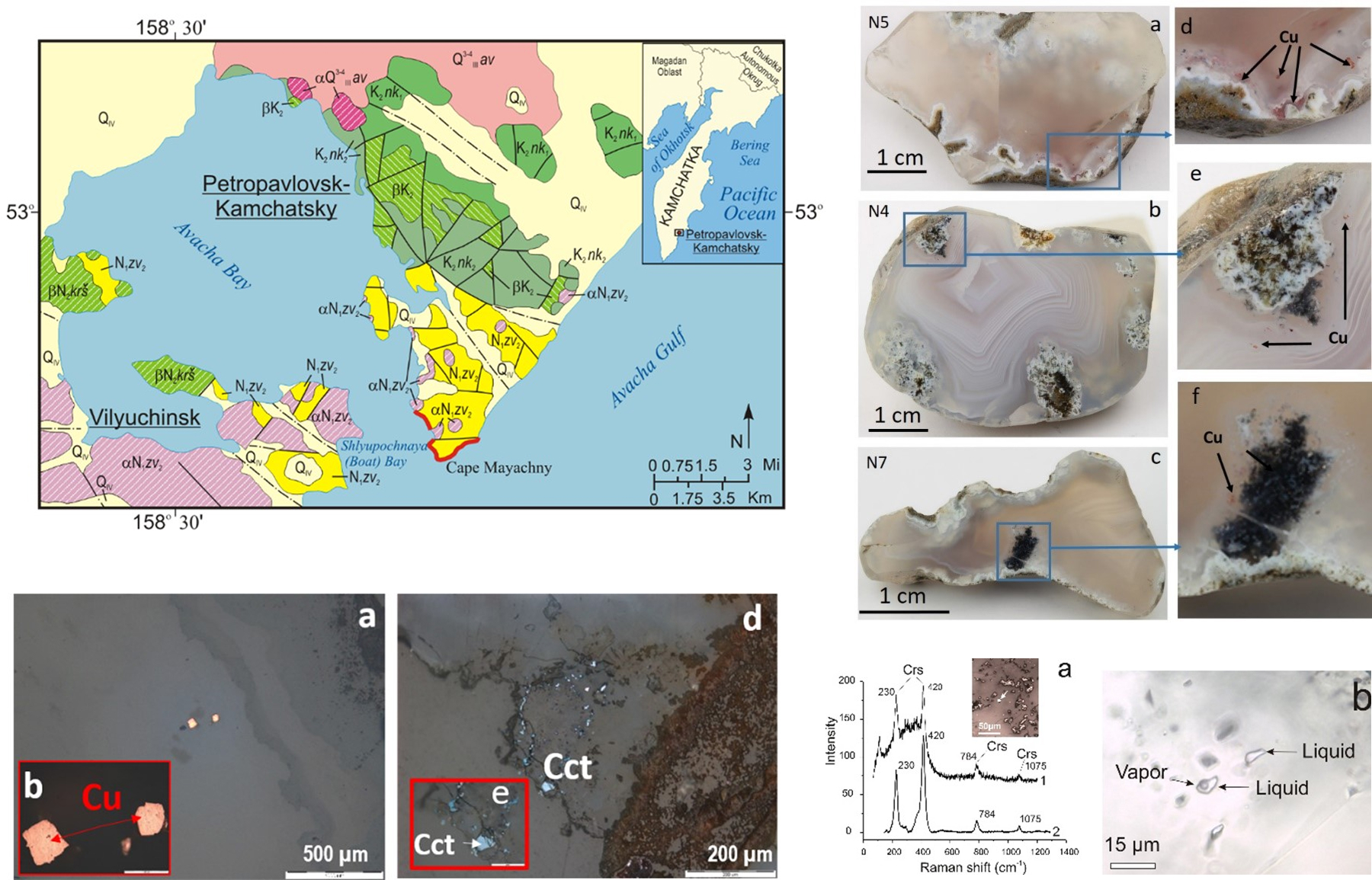

МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ АГАТЫ АВАЧИНСКОЙ БУХТЫ (ВОСТ. КАМЧАТКА)

Пальянова Г.А.

Исследованы медьсодержащие агаты Авачинской бухты (Вост. Камчатка). Установлено, что медная минерализация в агатах представлена самородной медью, сульфидами (халькозином, джарлеитом, дигенитом, анилитом, ярроуитом, редко халькопиритом) и купритом. Обнаружены также микровключения сфалерита, самородного серебра, микропрожилки барита. Агаты помимо кварца и моганита содержат кристобалит.

Кристаллический кварц в центральной части агатов образовался при участии растворов с низкой концентрацией солей (<0.3 мас.% NaCl экв.) при 110-50°С и ниже. Основными солевыми компонентами были CaCl2 и NaCl с вероятной примесью MgCl2.

ХОВУ-АКСЫНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АРСЕНИДНЫХ КОБАЛЬТОВЫХ РУД:

новые взгляды на проблемы возобновления добычи и переработки

Лебедев В.И.

Отработка Хову-Аксынского месторождения арсенидных Ag-Bi-Cu-Ni-Co руд (пятиэлементной) жильной формации осуществлялась в 1970-1991 гг. За 20 лет эксплуатации было добыто более 12 тыс. т кобальта с выпуском рафинированных Co, Ni, Cu, Ag. Судьба этого уникального месторождения оказалась прямо обусловлена историческими событиями, произошедшими со всей страной. В современных условиях важно, что на штольневых отвалах месторождения Хову-Аксы накоплены громадные количества жильной массы, содержащей окисленные арсениды и сульфиды, а на промышленной площадке в шести картах захоронения складировано более 2 млн. м3 отходов гидрометаллургического передела. Оставшиеся запасы Co в недрах (более 16 тыс. т) и накопленные в картах захоронения (более 2,5 тыс. т) являются ценным стратегическим минеральным сырьем. С учетом появившихся в последние годы технологических наработок приводятся предложения по оптимизации добычи с поэтапной схемой возрождения кобальтового производства в Республике Тыва.

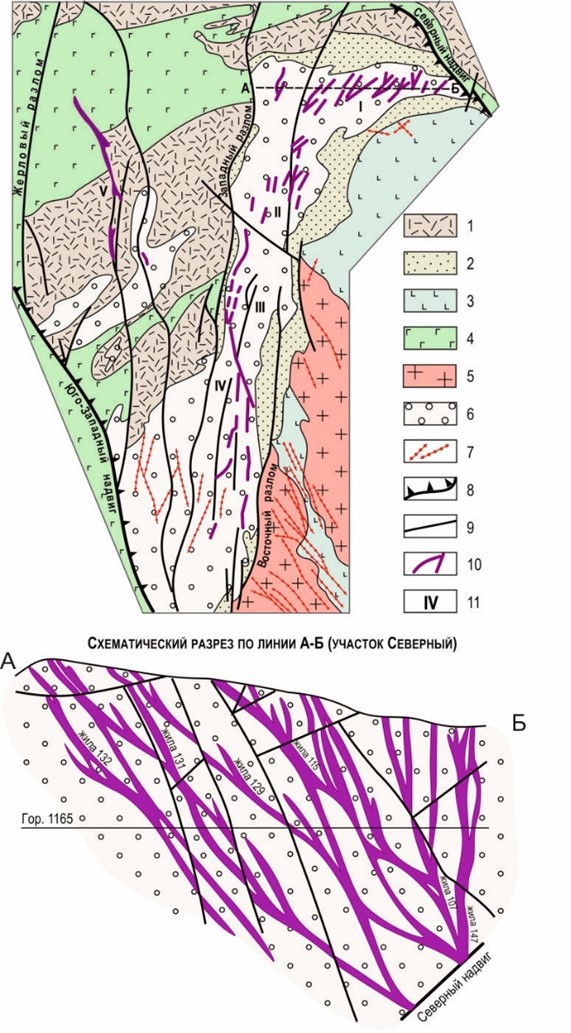

Геологическое строение месторождения Хову-Аксы: 1 — осадочно-вулканогенные образования нижнего девона; 2 — осадочные отложения силура; 3 — вулканиты нижнего кембрия; 4 — габбро-диабазы; 5 — граниты верхнего девона; 6 — известковые скарны; 7 — раннемезозойские дайки; 8 — надвиги; 9 — крупные разломы; 10 — рудные тела (жилы карбонатно-арсенидного состава); 11 — номера рудных участков: I — Северный, II — Средний, III — Промежуточный, IV — Южный, V — Западный.

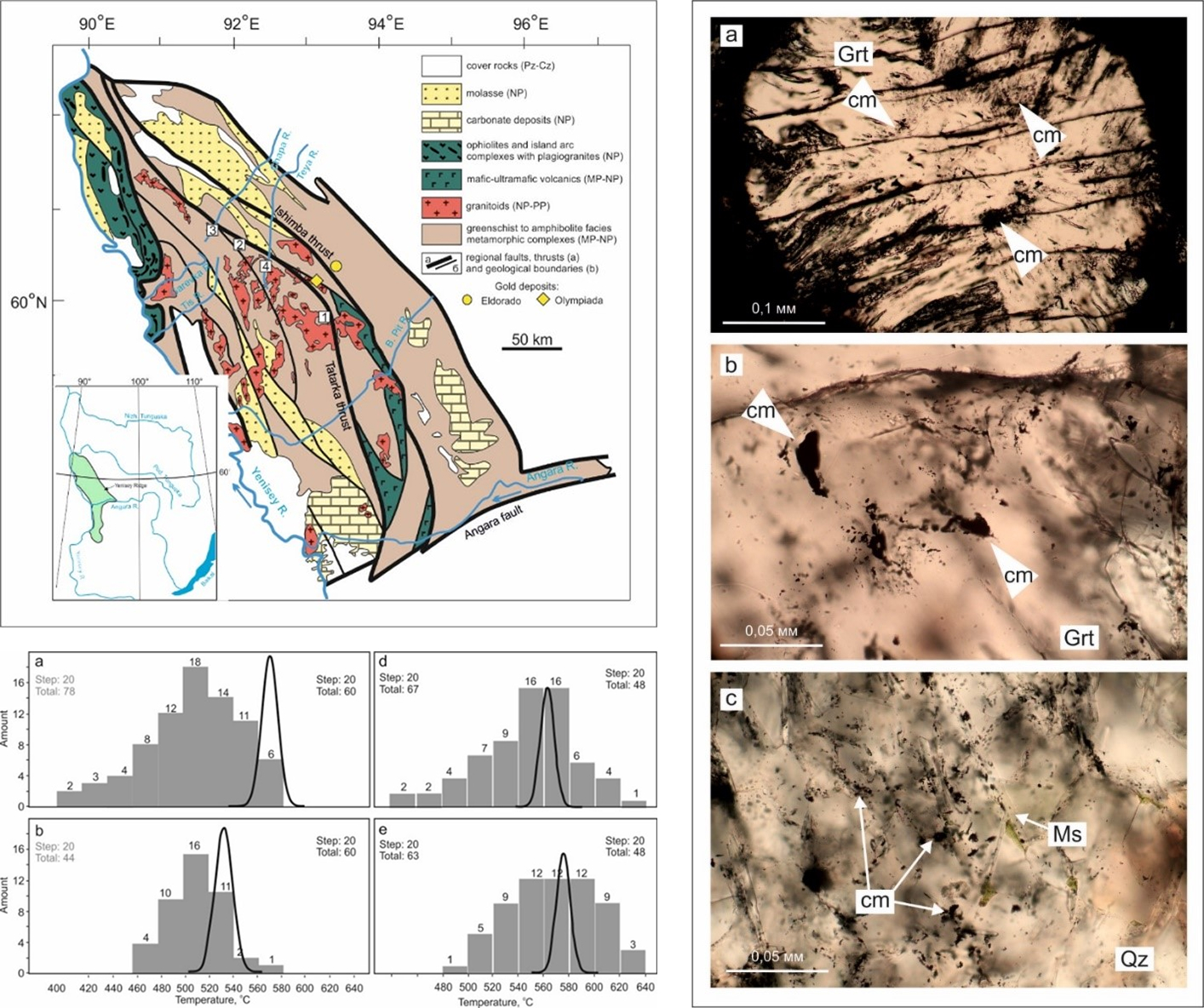

УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕРОДИСТОГО ВЕЩЕСТВА ВО ВМЕЩАЮЩИХ СЛАНЦАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОЛИМПИАДА И ЭЛЬДОРАДО

(Енисейский кряж)

Сухоруков В.П., Волкова В.Е.

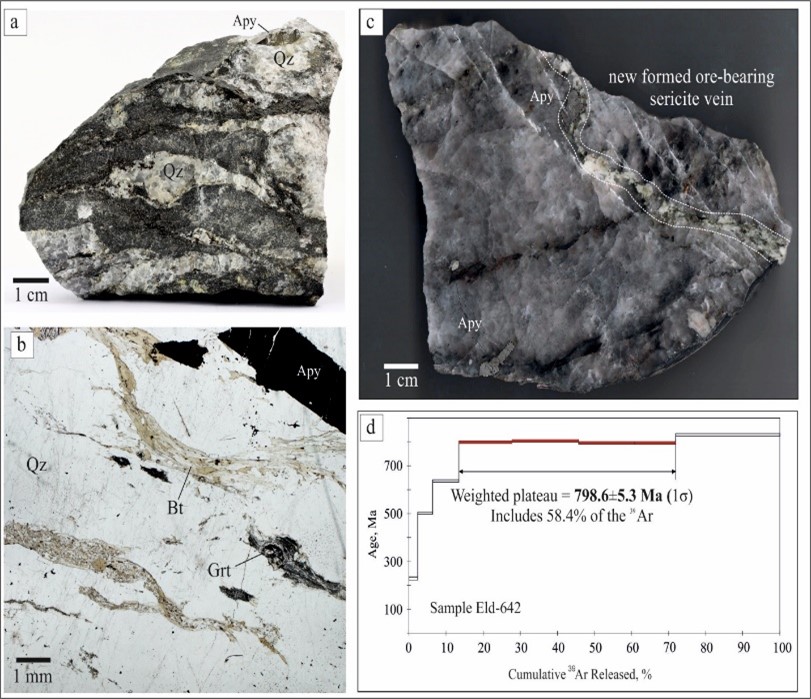

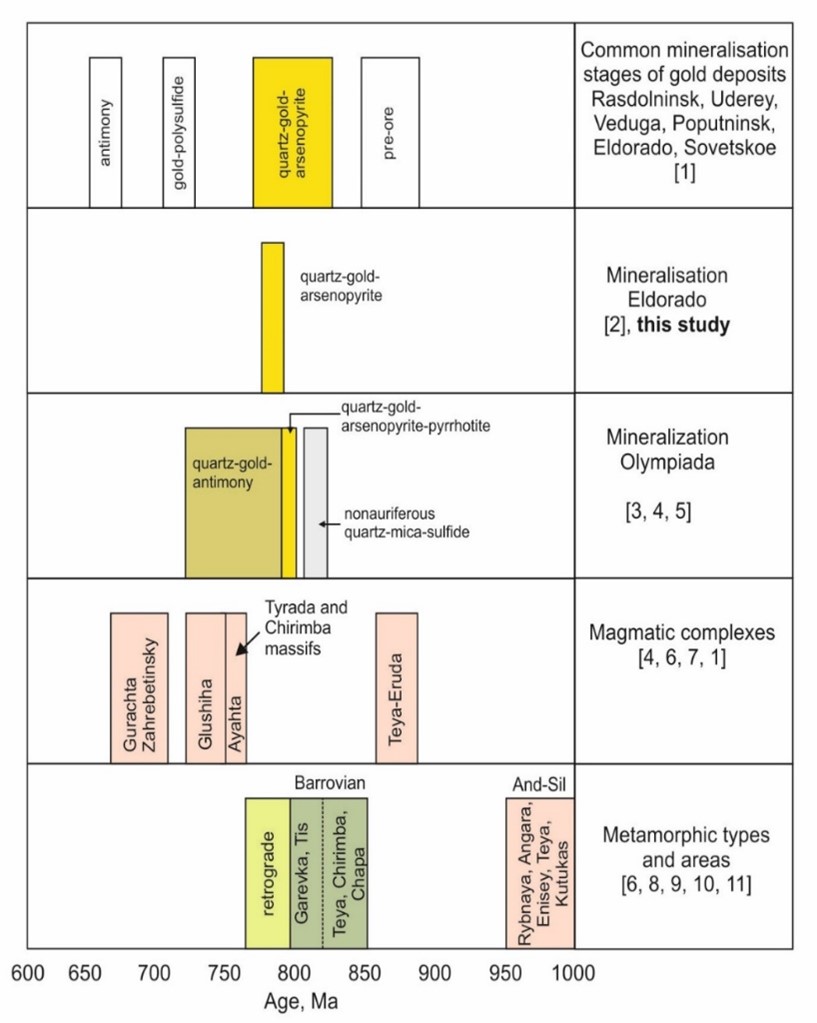

Вмещающие породы месторождений золота Олимпиада и Эльдорадо метаморфизованы в ходе единого эпизода метаморфизма барровианского типа при схожих температурах 530–570◦C.

Углеродистое вещество вмещающих сланцев имеет слабоупорядоченную структуру и расположено в породе в виде микровключений в породообразующих минералах (гранат, кварц, хлоритоид, ставролит, биотит). Температура преобразования углеродистого вещества, оцененная на основании рамановских спектров в целом соответствует температуре метаморфизма, но имеет широкий разброс значений около 90–150◦C для каждого образца, что типично для углеродистого вещества осадочного происхождения.

Новые данные 39/40Ar возраста рудообразующих процессов месторождения Эльдорадо около 796 млн лет очень близки к возрасту метаморфизма барровианского типа, оцененному в исследуемой области и по всему Енисейскому кряжу. Это может указывать на их генетическое родство.

Обзор магматических и метаморфических событий и рудообразующих процессов Енисейского кряжа показывает, что наиболее продуктивная рудная стадия (золото-сульфидно-кварцевая) имеет хорошую временную корреляцию с региональным метаморфизмом барровийского типа. Это указывает на то, что метаморфические процессы могут играть ключевую роль в формировании золотых месторождений Енисейского кряжа.

Диаграмма распределения температур, оцененных на основании характеристик Рамановских спектров углистого вещества Beyssac et al (2002).

Фотография (a) и микрофотография (b) образцов кварцевых жил в гранат-биотитовых сланцах месторождения Эльдорадо, фотография серицитового прожилка, секущего кварцевую жилу (c) и спектр по результатам 39Ar/40Ar датирования серицита

Временная корреляционная схема магматических и метаморфических событий и основных этапов оруденения заангарской части Енисейского кряжа

ТИПОМОРФИЗМ ЗОЛОТА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Хусаинова А.Ш., Калинин Ю.А.

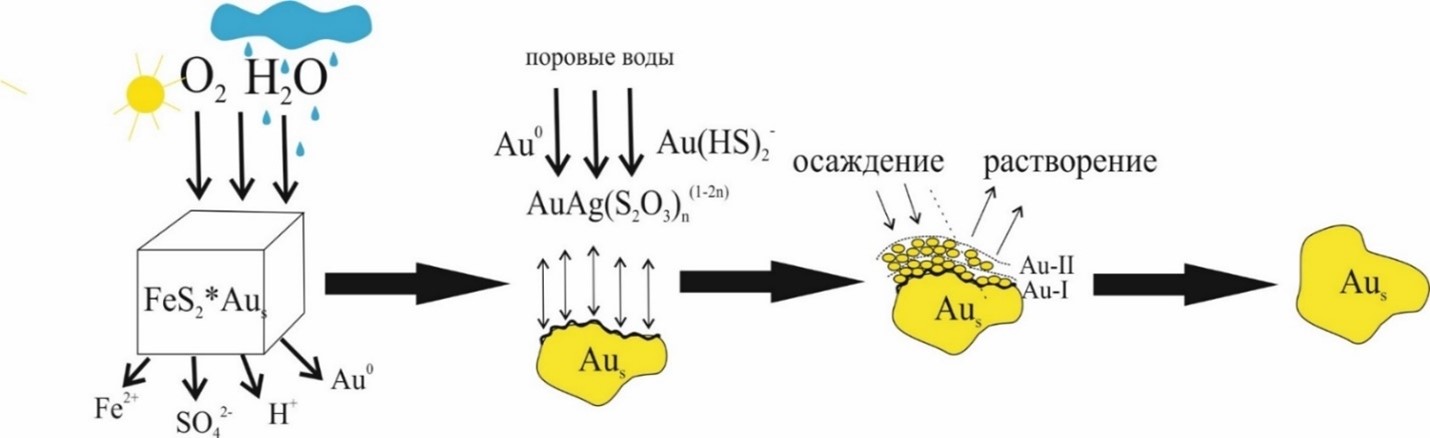

Представлены основные типоморфные характеристики золота из хвостохранилищ переработанных руд колчеданно-полиметаллических месторождений рудных районов Сибири. Наросты и скопления нано- и микроскопического золота, образование частиц агрегатного строения, слоистость, высокопробные частицы и прожилки, ажурные края, а также отсутствие физических повреждений на поверхности золотин, подтверждают активную подвижность золота в масштабах хвостохранилищ и подчеркивают сложный характер многостадийных процессов мобилизации золота. Длительное существование хвостохранилищ способствует значительному преобразованию техногенных отложений и перераспределение благородных металлов (Au и Ag) за счет взаимодействия вода-порода. Наличие золотосодержащих сульфидных минералов, а также малая размерность их зерен, способствовали более быстрым процессам окисления и осаждения золота при смене физико-химических условий. Образование золота разного химического состава объясняется специфическими физико-химическими условиями по разрезу отходов, разными источниками первичного золота и геохимическими барьерами. Au(S2O3)n(1-2n) и Au(HS)2– являются основными комплексами, ответственными за подвижность золота.

Схематическая модель преобразования золота в техногенных отложениях

2022 год

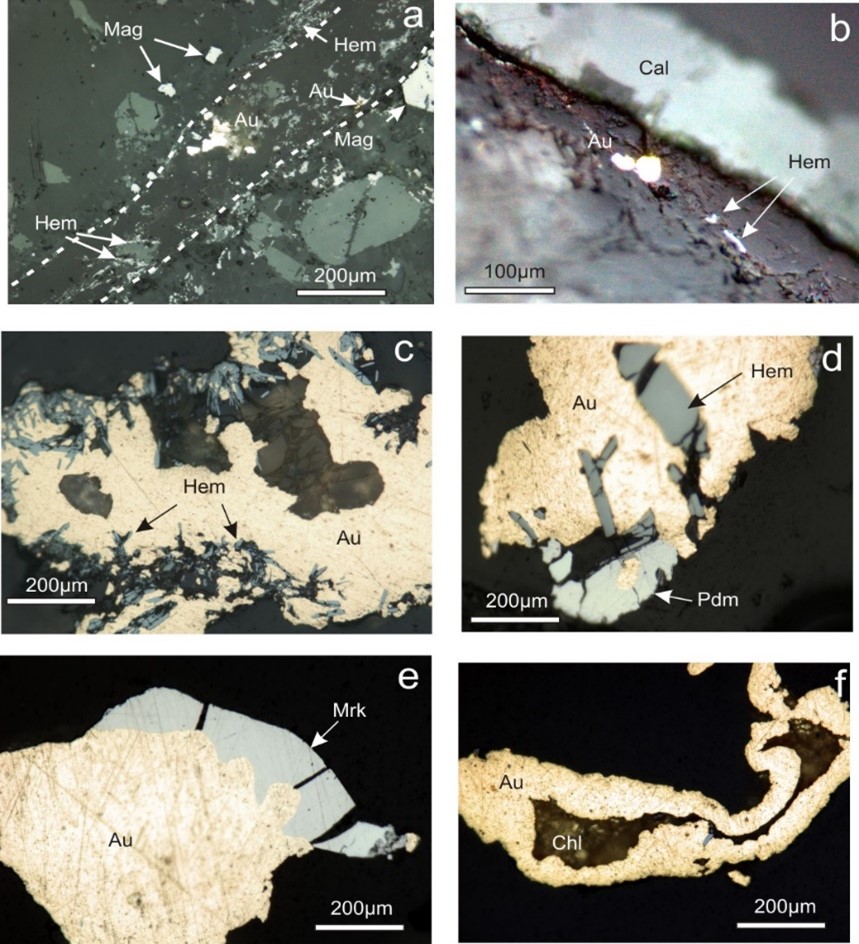

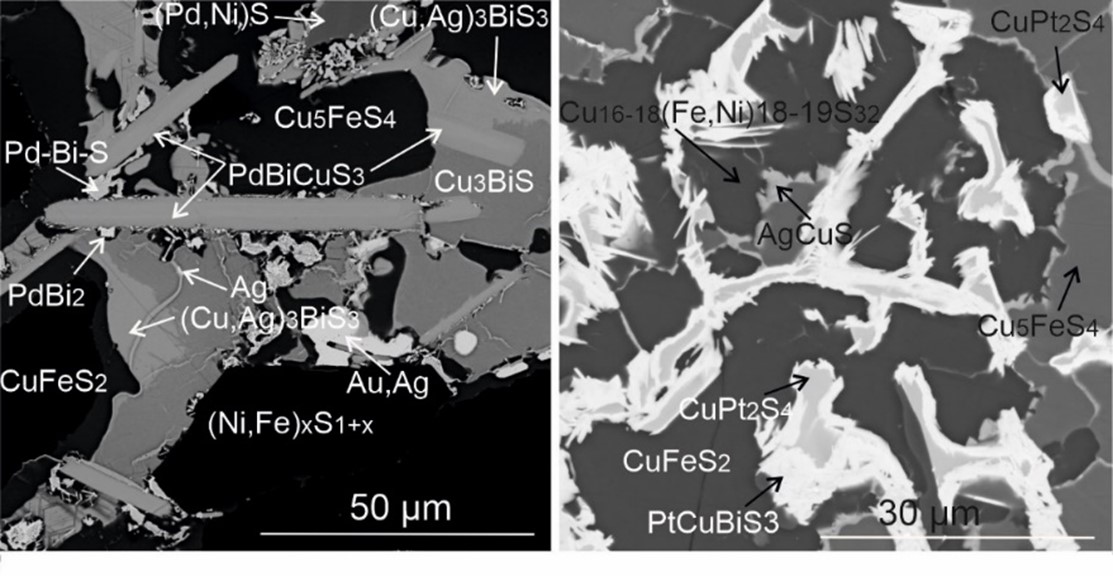

AU-PD МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И РУДООБРАЗУЮЩИЕ ФЛЮИДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛЕЙДА ФАР ВЕСТ (АНТИ-АТЛАС, МАРОККО)

Калинин Ю.А., Боровиков А.А., Пальянова Г.А., Житова Л.М.

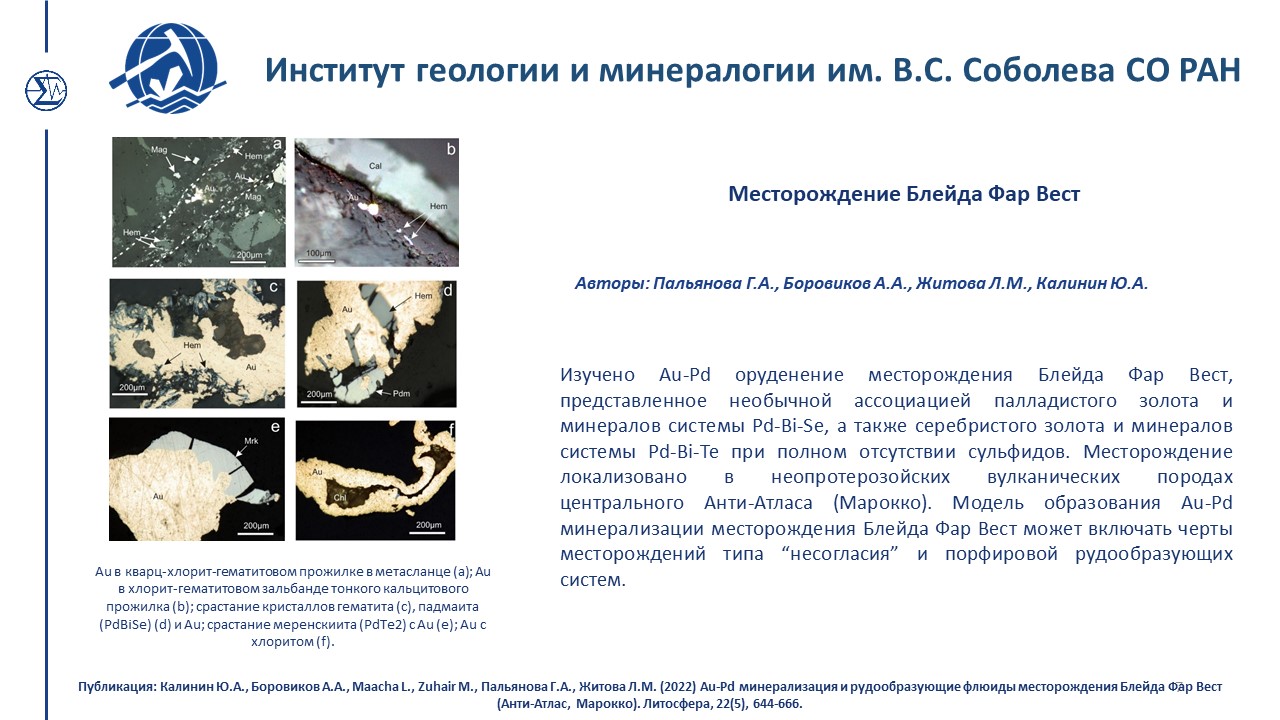

Изучено Au-Pd оруденение месторождения Блейда Фар Вест, представленное необычной ассоциацией палладистого золота и минералов системы Pd-Bi-Se, а также серебристого золота и минералов системы Pd-Bi-Te при полном отсутствии сульфидов. Месторождение локализовано в неопротерозойских вулканических породах центрального Анти-Атласа (Марокко). Модель образования Au-Pd минерализации месторождения Блейда Фар Вест может включать черты месторождений типа “несогласия” и порфировой рудообразующих систем.

Самородное золото (Au) месторождения Блейда Фар Вест:

Au в тонком кварц-хлорит-гематитовом прожилке в метасланце (a); Au в хлорит-гематитовом зальбанде тонкого кальцитового прожилка (b); срастание кристаллов гематита (с), падмаита (PdBiSe) (d) и Au; срастание меренскиита (PdTe2) с Au (e); Au с хлоритом (f). Сокращения названий минералов: меренскиит – Mrk; падмаит – Pdm; гематит – Hem; кальцит – Cal; самородное золото – Au; магнетит – Mag, хлорит – Chl.

МИНЕРАЛОГИЯ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОГО ТИПА РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАЛЬВЕЕМ, ЧУКОТКА

Редин Ю.О.

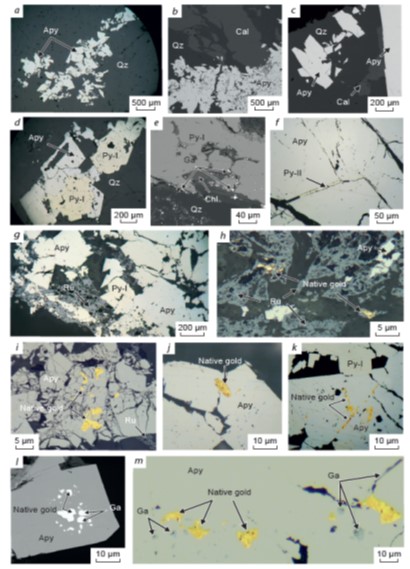

Проведенные минералого-геохимические исследования руд месторождения Каральвеем (Чукотка) показали, что золотое оруденение приурочено к двум основным типам руд: (1) золото-кварц-арсенопиритовому (кварцевые жилы с самородным золотом и сульфидной минерализацией) и (2) золото-сульфидному (метасоматиты) в габбро-долеритах. В большинстве образцов наблюдается совмещение обоих типов руд, в результате чего особый интерес приобретают комплексные руды. В рудах основным минералом является арсенопирит, к второстепенным и акцессорным относятся пирит, рутил, ильменит, галенит, халькопирит, монацит, сфалерит и самородное золото. Самородное золото в кварц-сульфидных жилах и золото-сульфидном типе руд присутствует в свободной форме в виде микропрожилков и микронных обособлений в основной массе породы, микровключений в сульфидах. Минералы обоих типов руд характеризуются схожим химическим составом: пробность самородного золота в золото-сульфидном типе – 870 – 900 ‰, в жилах – 840 – 910 ‰. Редкоэлементный состав пирита и арсенопирита из метасоматитов и кварцевых жил также показывает схожие значения. На основании этого был сделан вывод о том, что продуктивность золото-сульфидных и золото-кварц-арсенопиритовых руд обусловлена единым импульсом.

2023 год

ПОВЕДЕНИЕ AU И AG В ГИПЕРГЕННЫХ УСЛОВИЯХ

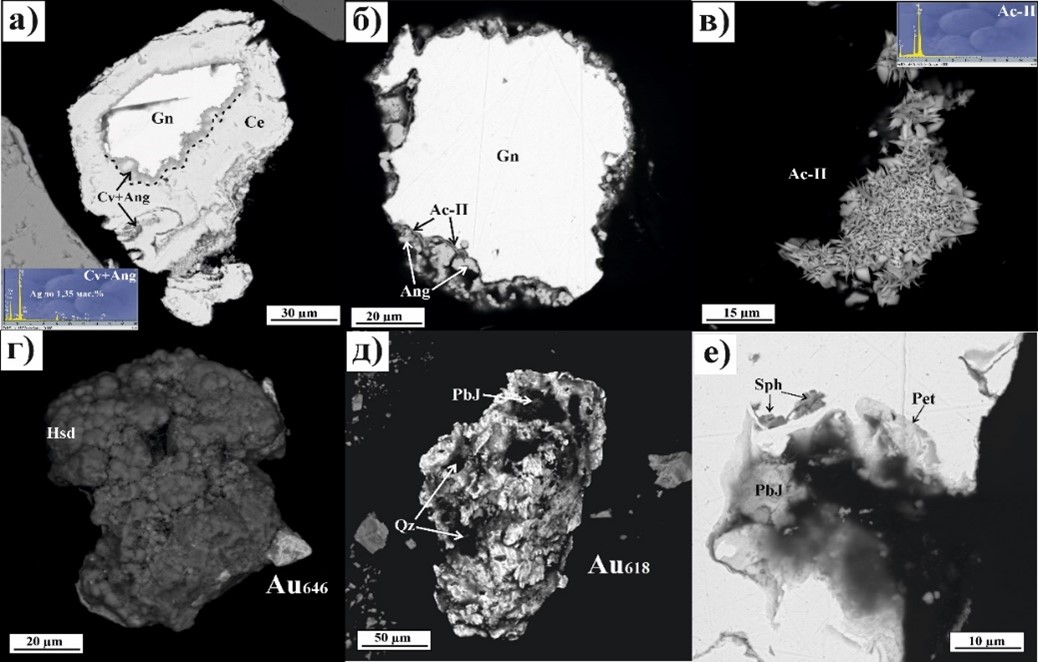

Хусаинова А.Ш., Калинин Ю.А.

На примере хвостохранилища Талмовские Пески (переработанные колчеданно-полиметаллические руды) (г. Салаир) рассмотрено поведение Au и Ag в экзогенных условиях.

- За длительный период существования хвостохранилища (более 90 лет) на глубине 0,6–0,8 м образовался горизонт вторичного обогащения (с содержаниями Au и Ag до 5,3 и 53,7 г/т соответственно).

- В хвостохранилище Au и Ag преимущественно локализуются в виде остаточных минеральных форм: самородное золото, акантит, сульфиды. Эти минералы подвергаются механическим и, в большей мере, хемогенным процессам преобразования (растворение, миграция, переосаждение). За длительный период «функционирования» отвалов наблюдается активное вторичное минералообразование, а именно: образование Ag-минералов (акантит, самородное серебро), существенное обогащение серебром вторичных пленок по сульфидным минералам и новообразование Au–Ag-минералов (петровскаит).

Формы нахождения Au и Ag:

а) зональное зерно галенита (Gn) с каемками ковеллина с англезитом (Cv+Ang) и церусситом (Ce); б) зерно галенита (Gn) с каймой акантита (Ac-II) и англезита (Ang); в) игольчатые кристаллы акантита-II (Ac-II); д) пленка гинсдалита (Hsd) на поверхности золота; е) пленки плюмбоярозита (PbJ) и зерен кварца (Qz) на поверхности золотин; е) срастание плюмбоярозита (PbJ) и золота, включение сфалерита (Shp) и каемка петровскаита (Pet).

Вертикальное распределение общих концентраций Au и Ag в твердом веществе (по данным ICP-MS)

РОЛЬ ВИСМУТА В ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ФРАКЦИОННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Синякова Е.Ф.

Проведен эксперимент по кристаллизации Fe-Ni-Cu-S-(ЭПГ, Ag, Au, Bi) расплава. Получен трехзонный слиток, имитирующий состав пирротин-пентландит-путоранит-халькопиритовых руд. Bi демонстрирует сложное поведение:

а) растворяется в моносульфидном, промежуточном, пентландитовом и борнитовом растворах;

б) концентрируется в последней низкотемпературной третьей зоне слитка в виде застывших включений несмешиваемого расплава подсистемы Bi-Pd-Cu-S в матрице Fe,Cu-сульфидов с образованием Cu–Ag–Pd висмутовых сульфосолей (малышевита PdBiCuS3, виттихенита Cu3BiS3, Ag-содержащего виттихенита (Cu,Ag)3BiS3), минералов системы Pd-Bi-S, фрудита PdBi2, в ассоциации с высоцкитом (Pd,Ni)S и самородными Au и Ag (Рис., слева);

в) кристаллизуется в конце процесса из сульфидного расплава в виде сростков Cu-Pt-S(Bi) состава- лисигуангита CuPtBiS3 с маланитом CuPt2S4 и включениями штроймерита AgCuS (Рис., справа).

Микроструктура полифазных сростков, образовавшихся при кристаллизации несмешиваемого расплава подсистемы Bi-Pd-Cu-S (слева) и срастаний платиновых фаз состава Cu-Pt-S(Bi) , кристаллизующихся из сульфидного расплава (справа) в матрице Fe,Cu- сульфидов зоны III.

ГОРЕВСКОЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (СИБИРЬ, РОССИЯ): МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД И ОСОБЕННОСТИ РУДООТЛОЖЕНИЯ

К.Р. Ковалев, Ю.А. Калинин, А.А. Боровиков, В.П. Сухоруков

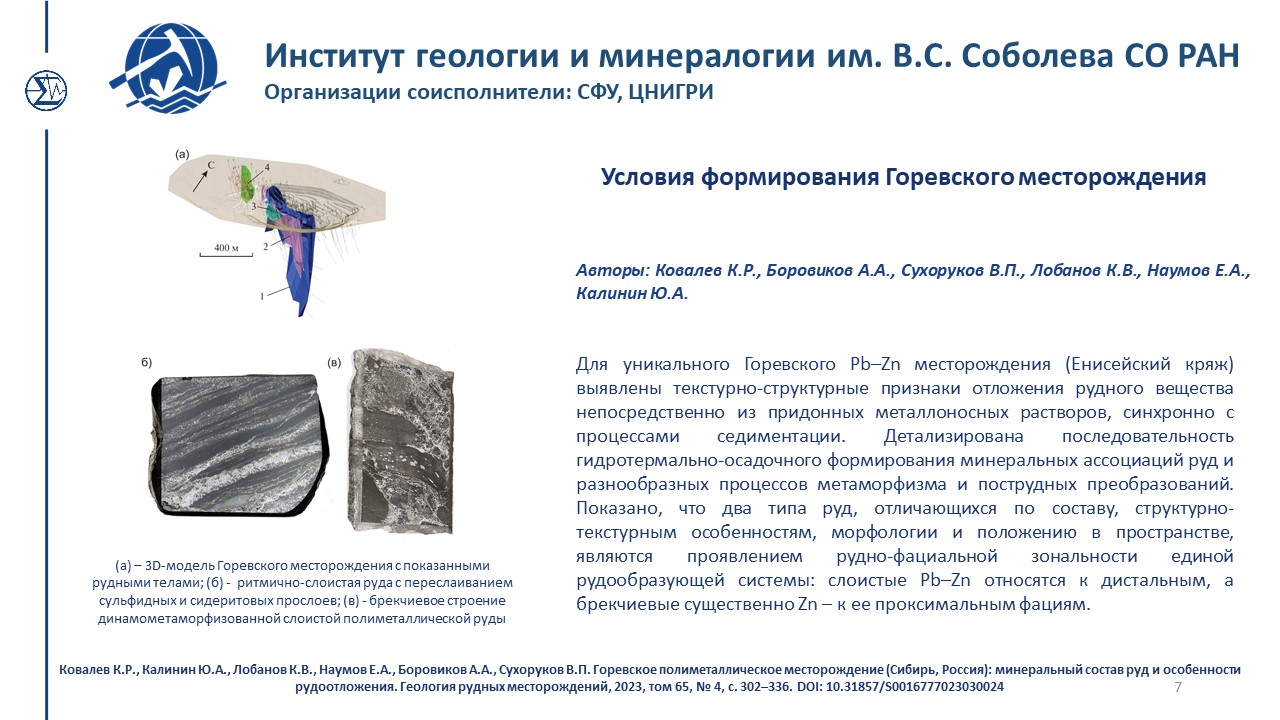

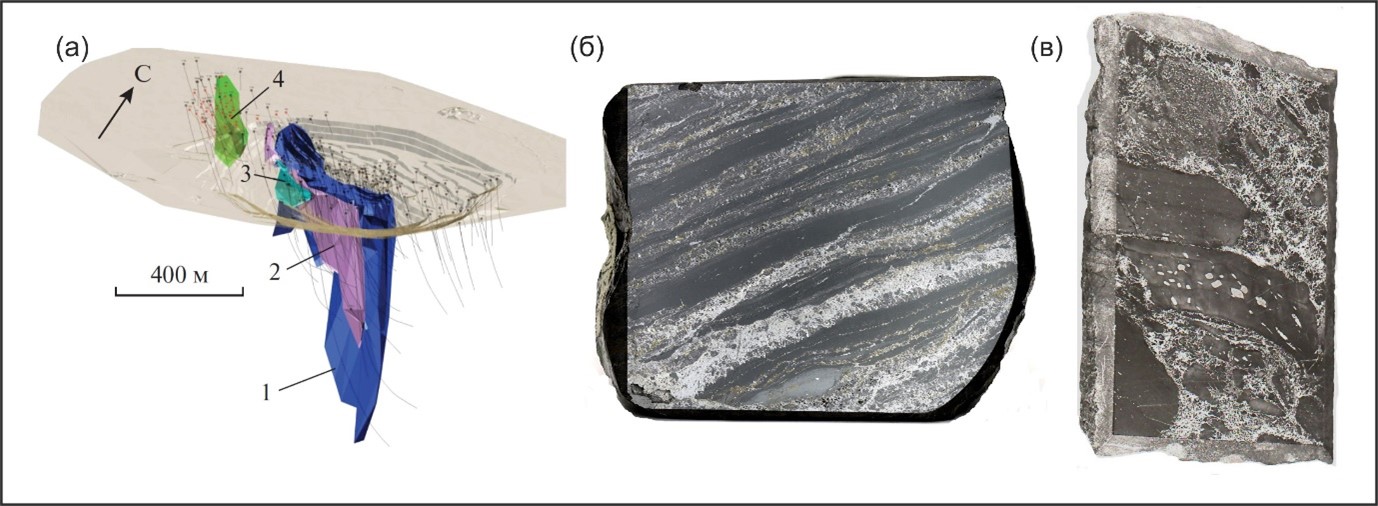

Для уникального Горевского Pb–Zn месторождения (Енисейское Приангарье) выявлены текстурно-структурные признаки отложения рудного вещества непосредственно из придонных металлоносных растворов, синхронно с процессами седиментации. Детализирована последовательность гидротермально-осадочного формирования минеральных ассоциаций руд и разнообразных процессов метаморфизма и пострудных преобразований. Показано, что два типа руд, отличающихся по составу, структурно-текстурным особенностям, морфологии и положению в пространстве, являются проявлением рудно-фациальной зональности единой рудообразующей системы: слоистые Pb–Zn относятся к дистальным, а брекчиевые существенно Zn – к ее проксимальным фациям.

(а) – 3D-модель Горевского месторождения с показанными рудными телами; (б) - ритмично-слоистая руда с переслаиванием сульфидных и сидеритовых прослоев; (в) - брекчиевое строение динамометаморфизованной слоистой полиметаллической руды

2024 год

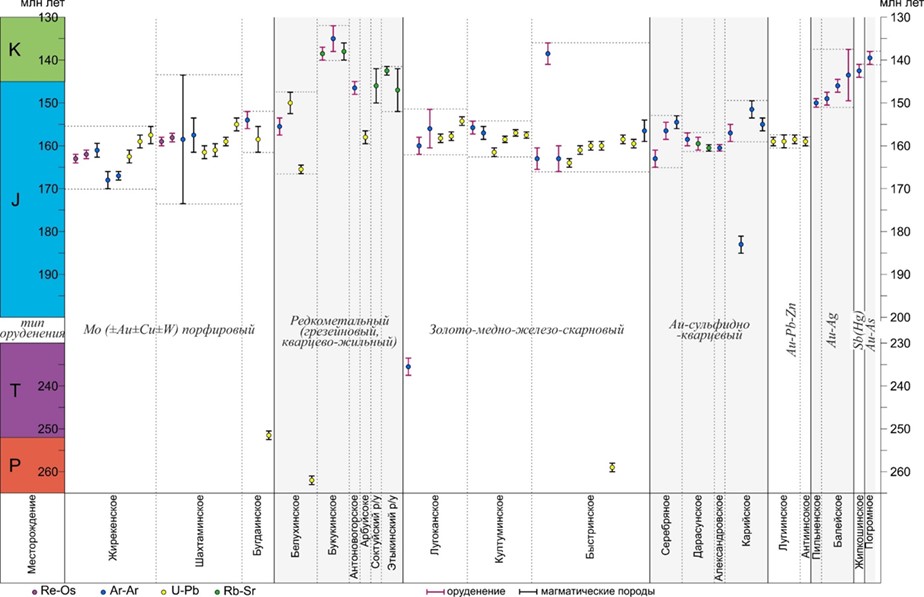

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД И ОРУДЕНЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Редин Ю.О., Борисенко А.С.

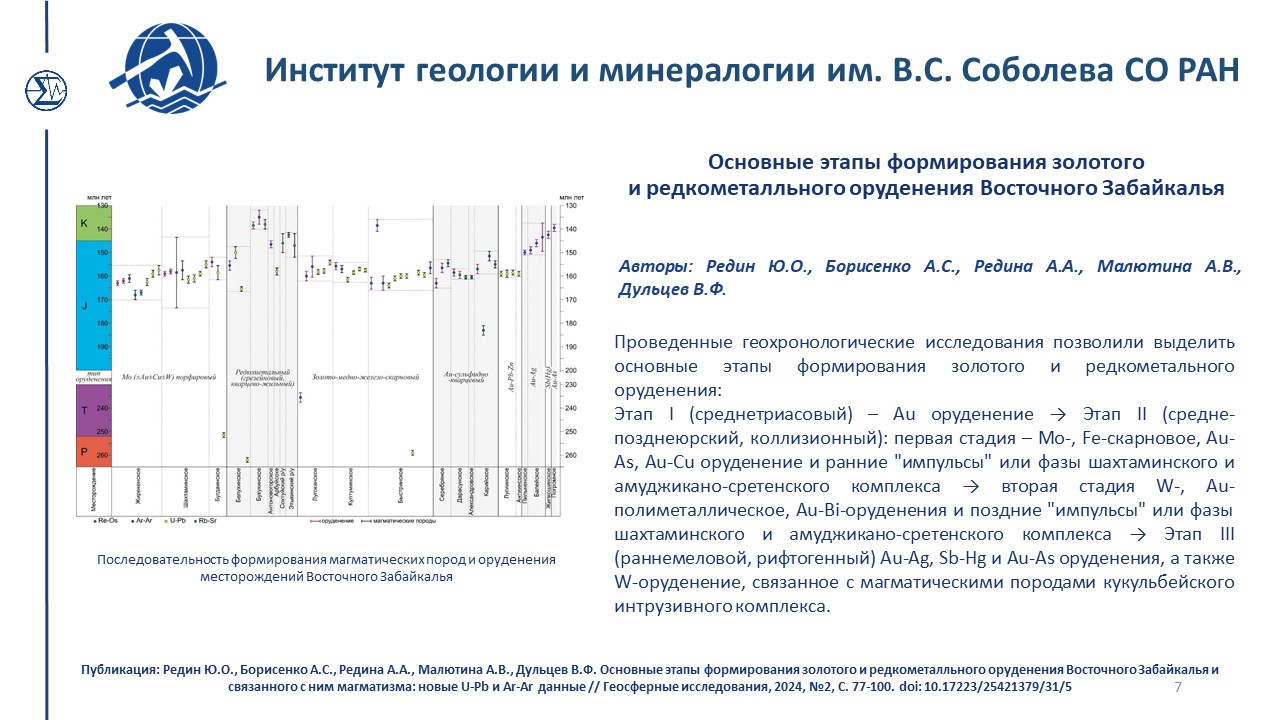

Проведенные геохронологические исследования позволили выделить основные этапы формирования золотого и редкометального оруденения: Этап I (среднетриасовый) – Au оруденение → Этап II (средне-позднеюрский, коллизионный): первая стадия – Mo-, Fe-скарновое, Au-As, Au-Cu оруденение и ранние “импульсы” или фазы шахтаминского и амуджикано-сретенского комплекса → вторая стадия W-, Au-полиметаллическое, Au-Bi-оруденения и поздние “импульсы” или фазы шахтаминского и амуджикано-сретенского комплекса → Этап III (раннемеловой, рифтогенный) Au-Ag, Sb-Hg и Au-As оруденения, а также W-оруденение, связанное с магматическими породами кукульбейского интрузивного комплекса

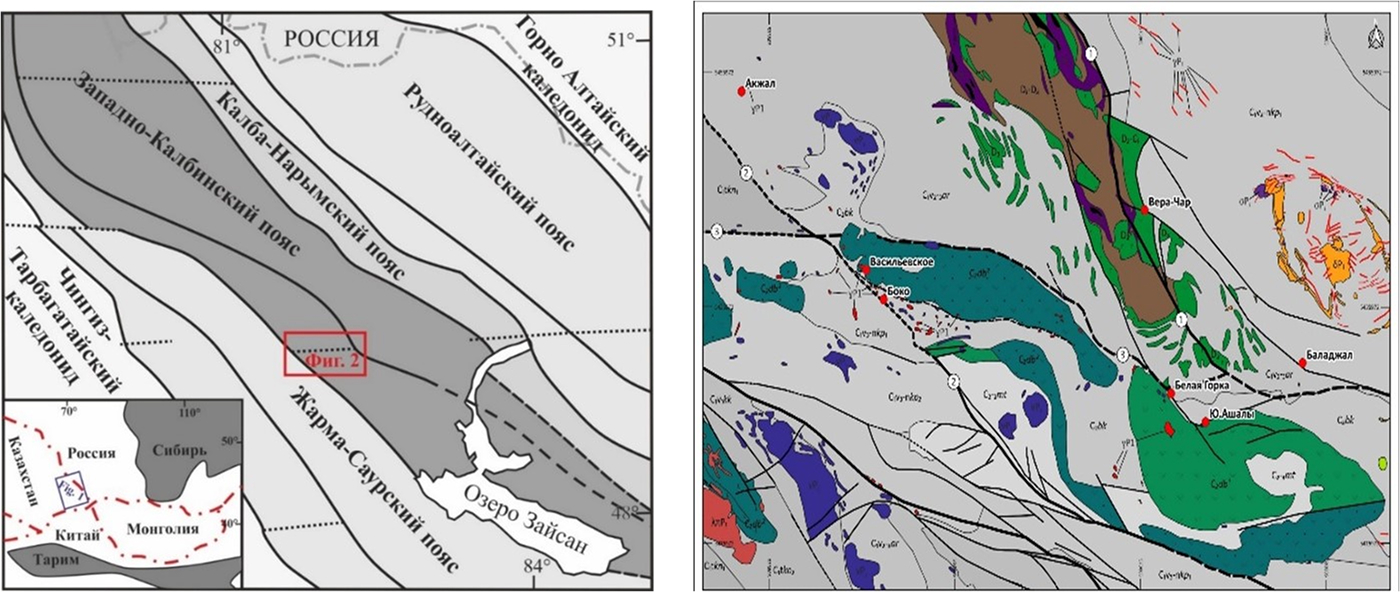

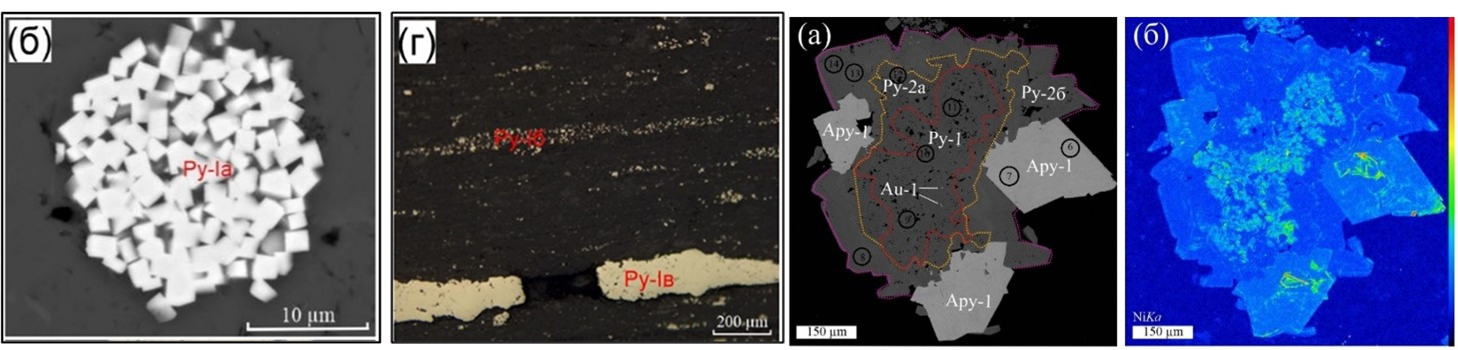

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ ПИРИТА И АРСЕНОПИРИТА ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЮЖНЫЕ АШАЛЫ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

Греку Е.Д., Калинин Ю.А., Боровиков А.А.

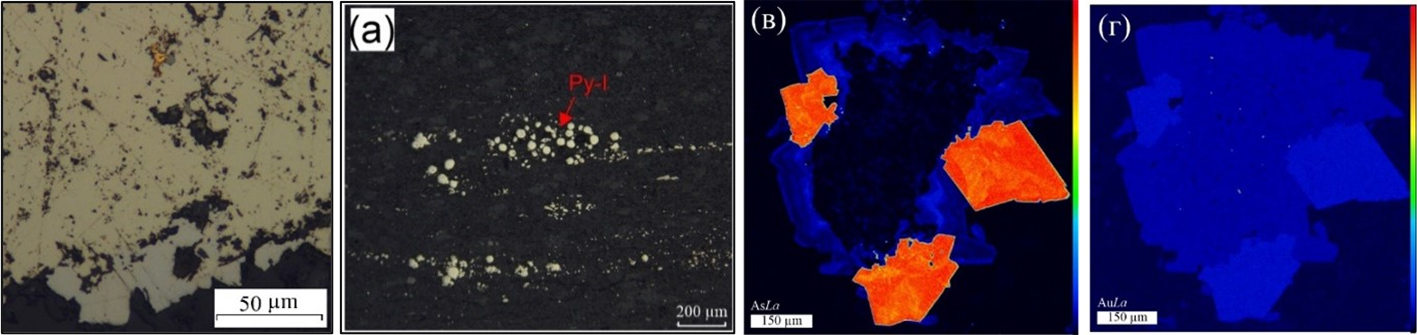

Охарактеризовано месторождение Южные Ашалы (Восточный Казахстан), в котором зафиксированы золото-сульфидный и золото-малосульфидно-кварцевый типы руд. Установлено два рудных этапа, которые включают в себя четыре стадии: пиритовую, пирит-арсенопиритовую, сульфидную и полиметаллическую. Охарактеризованы морфологические и минералого-геохимические особенности рудных минералов. Выделены последовательные генерации пирита: диагенетический, метаморфический и гидротермальный, включающие в себя шесть морфологических разновидностей, каждому из которых присущи свои геохимические особенности. Зафиксированы и визуально подтверждены повышенные концентрации золота в диагенетическом пирите.

Лаборатория располагает следующим оборудованием для проведения исследований:

- оптические микроскопы проходящего и отраженного света для изучения породообразующих и рудных минералов, структур пород и руд;

- бинокулярные микроскопы для изучения фракций минералов;

- оборудование для распиловки и полировки образцов;

- оборудование для изучения газово-жидких включений, включая температурный столик Linkam THMS600 с температурным режимом от -196 до 600°C, установленный на оптический микроскоп Olympus x61 с сопутствующим оборудованием;

- установка высокотемпературного (до 1200°С) термического микроанализа для определения температур фазовых переходов и ликвидуса сульфидных фаз.

Кроме того, сотрудникам лаборатории доступна вся инфраструктура аналитического центра ИГМ СО РАН, включающая сканирующие электронные микроскопы, микроанализаторы, масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS), рамановские спектрометры и др.

Калинин Юрий Александрович – Доцент кафедры петрографии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ, лекционный курс «Геология рудных месторождений»

Сухоруков Василий Петрович – Доцент кафедры петрографии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ и Минералогии и геохимии ГГФ НГУ учебные курсы «Петрография магматических горных пород», «Петрография метаморфических горных пород».

Пальянова Галина Александровна – преподаватель кафедры Минералогии и геохимии ГГФ НГУ «Минеральные равновесия в рудообразующих системах» (лекции, практические занятия).

Пальянова Галина Александровна – эксперт РНФ, эксперт РАН

Калинин Юрий Александрович – член ВАК

Синякова Елена Федоровна – эксперт РНФ

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0025; Номер Гос. учета: 122041400237-8. «Металлогения рудных районов Азии: модели формирования месторождений благородных и цветных металлов, комплекс поисковых критериев», руководитель Калинин Юрий Александрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0007. «Металлогенические провинции, эпохи и рудные месторождения складчатых поясов Азии: от генетических моделей к прогнозу минеральных ресурсов», руководитель Калинин Юрий Александрович

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 25-27-00152; Номер Гос. учета – 125020601579-8. «Физико-химические условия образования эвтектических ЭПГ-галенит-халькопиритовых руд Октябрьского медно-никелевого месторождения (Норильский район): природные и экспериментальные данные», руководитель Синякова Елена Федоровна

- РНФ№ 22-27-00618; Номер Гос. учета – 122080200006-1. «Источники вещества, формы переноса и механизмы концентрирования элементов на фазовых барьерах в газогидротермальных системах активных вулканов Камчатки и Курильских островов.», руководитель Шевко Елизавета Павловна

2023 год

- Beliaeva T.V., Palyanova G.A. Silver Sulfides and Selenides in Ores from Au–Ag Epithermal Deposits of the Okhotsk—Chukotka Volcanic Belt // Geology of Ore Deposits – 2023 – Vol. 65 – N. 1 – pp. 72–105. DOI: 10.1134/S107570152301004X

- Borovikov A.A., Proskurnin V.F., Palyanova G.A., Petrov O.V., Bortnikov N.S. Physicochemical Conditions of Formation of Productive Mineral Assemblages of Gold Deposits in the Taimyr–Severnaya Zemlya Orogen // DOKLADY EARTH SCIENCES – 2023 – V.508 – №2 – pp. 185–192. DOI: 10.1134/S1028334X22700519

- Chayka I.F., Izokh A.E., Kamenetsky V.S., Sokol E.V., Lobastov B.M., Kontonikas-Charos A., Zelenski M.E., Kutyrev A.V., Sluzhenikin S.F., Zhitova L.M., Shvedov G.I., Shevko A.Ya., Gora M.P. Origin of chromitites in the Norilsk-1 intrusion (Siberian LIP) triggered by assimilation of argillaceous rocks by Cr-rich basic magma // Lithos – 2023 – Volumes 454–455 – 107254. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107254

- Khusainova A., Bortnikova S., Gaskova O., Volynkin S., Kalinin Y. Secondary minerals of Fe, Pb, Cu in sulfide-containing tailings: sequence of formation, electrochemical reactions and physico-chemical model (Talmovskie Sands, Salaire, Russia) // RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES – Volume 23 – № 1. DOI: 10.2205/2023ES000810

- Kuzhuget R.V., Ankusheva N.N., Hertek A.K., Kalinin Y.A., Damdinov B.B., Pirajno F., Butanaev Y.V., Suge-Maadyr N.V., Soldup S.N. Precious-Metal Mineralization and Formation Conditions of the Biche-Kadyr-Oos Epithermal Au-Ag Ore Occurrence (Eastern Sayan, Russia). Minerals 2023, 13, 1529. DOI: 10.3390/min13121529

- Li Z., Jiang Y., Collett S., Štípská P., Schulmann K., Wang S., Sukhorukov V. Metamorphic and chronological constraints on the early Paleozoic tectono-thermal evolution of the Olkhon Terrane, southern Siberia // JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY – 2023 – 1–32. DOI: 10.1111/jmg.12706

- Li, Z.-Y., Jiang, Y.-D., Collett, S., Štípská, P., Schulmann, K., Wang, S., et al. (2023). Peri-Siberian Ordovician to Devonian tectonic switching in the Olkhon Terrane (southern Siberia): Structural and geochronological constraints. Tectonics, 42, e2023TC007826. DOI: 10.1029/2023TC007826

- Nikiforova Z.S., Kalinin Y.A., Naumov V.A., Lalomov A.V. Model of the Gold-Bearing Placer Formation in Platform Areas (Eastern Siberian Platform) // Lithology and Mineral Resources, 2023, Vol. 58, No. 6, pp. 558–572. . DOI: 10.1134/S0024490223700232

- Palyanova G., Kutyrev A., Beliaeva T., Shilovskikh V., Zhegunov P., Zhitova E., Seryotkin Y. Pd,Hg-Rich Gold and Compounds of the Au-Pd-Hg System at the Itchayvayam Mafic-Ultramafic Complex (Kamchatka, Russia) and Other Localities // Minerals – 2023 – 13 – 549. DOI: 10.3390/min13040549

- Palyanova G.A. Editorial for the Special Issue “Native Gold as a Specific Indicator Mineral for Gold Deposits”. Minerals 2023, 13, 1323. DOI: 10.3390/min13101323

- Palyanova G.A., Zhegunov P.S., Beliaeva T.V., Murzin V.V., Borovikov A.A., Goryachev N.A. Palladian Gold: Chemical Composition, Minerals in Association, and Physicochemical Conditions of Formation at Different Types of Gold Deposits. Minerals 2023, 13, 1019. DOI: 10.3390/min13081019

- Popov A.Yu., Shevko A.Ya., Sobolev E.S., Yadrenkin A.V., Nikitenko B.L., Travin A.V. Triassic Volcaniclastic and Igneous Rocks of the Pronchishchev Ridge (East Siberia, Arctic): Composition, Structure, Genesis, and Age // Russian Geology and Geophysics – 2023 – pp. 1–14. DOI: 10.2113/RGG20224501

- Redin Y., Redina A., Malyutina A., Dultsev V., Kalinin Y., Abramov B., Borisenko A. Distinctive Features of the Major and Trace Element Composition of Biotite from Igneous Rocks Associated with Various Types of Mineralization on the Example of the Shakhtama Intrusive Complex (Eastern Transbaikalia). Minerals 2023, 13, 1334. DOI: 10.3390/min13101334

- Sinyakova E.F., Goryachev N.A., Kokh K.A., Karmanov N.S., Gusev V.A. The Role of Te, As, Bi, and Sb in the Noble Metals (Pt, Pd, Au, Ag) and Microphases during Crystallization of a Cu-Fe-S Melt. Minerals 2023, 13, 1150. DOI: 10.3390/min13091150

- Sotnikova I.A., Borovikov A.A., Kolotilina T.B., Alymova N.V. Fluid Regime of Crystallization of the Calcite–Quartz Carbonatitoids of the Murun Massif // Russian Geology and Geophysic – 2023 – pp. 1–8. DOI: 10.2113/RGG20234611

- Sukhorukov V., Turkina O., Stepanov A. Multistage evolution of the Angara orogenic belt (SW Siberian craton) from granulite to ultrahigh-temperature metamorphism // Precambrian Research – 2023 – Volume 398 – 107210. DOI: 10.1016/j.precamres.2023.107210

- Svetova E.N., Palyanova G.A., Borovikov A.A., Posokhov V.F., Moroz T.N. Mineralogy of Agates with Amethyst from the Tevinskoye Deposit (Northern Kamchatka, Russia). Minerals 2023, 13, 1051. DOI: 10.3390/min13081051

- Taran Yu. A., Savelyev D.P., Palyanova G.A., Pokrovskii B.G. Alkali Waters of the Ultrabasic Massif of Mount Soldatskaya, Kamchatka: Chemical and Isotopic Compositions, Mineralogy, and 14C Age of Travertines // Doklady Earth Sciences – v. 510 – 262–268 . DOI: 10.1134/S1028334X23600093

- Tolstykh N., Kasatkin A., Nestola F., Vymazalová A., Agakhanov A., Palyanova G., Korolyuk V. Auroselenide, AuSe, a new mineral from Maletoyvayam deposit, Kamchatka peninsula, Russia // Mineralogical Magazine – 2023 – 1–8. DOI: 10.1180/mgm.2022.137

- Turkina O.M., Sukhorukov V.P., Rodionov N.V. Paleoproterozoic Shoshonite Mafic Associations of the Irkut Block (Sharyzhalgai Uplift, Southwest Siberian Craton): U–Pb Age and Conditions of Zircon Crystallization // Russian Geology and Geophysics – 2023 – Vol. 64 – No.6 – pp. 669–681. DOI: 10.2113/RGG20224520

- Артамонова С.Ю., Бондарева Л.Г., Мельгунов М.С., Симонова Г.В. СОВРЕМЕННАЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ МИРНОГО ПОДЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА «КРИСТАЛЛ» И РАДИОНУКЛИДЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ) // РАДИОХИМИЯ – 2023 – том 65 – № 5 – с. 482–500. DOI: 10.31857/S0033831123050118

- Ковалев К.Р., Калинин Ю.А., Лобанов К.В., Наумов Е.А., Боровиков А.А., Сухоруков В.П. ГОРЕВСКОЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (СИБИРЬ, РОССИЯ): МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД И ОСОБЕННОСТИ РУДООТЛОЖЕНИЯ // ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 2023, том 65, № 4, с. 302–336. DOI: 10.31857/S0016777023030024

- Кузьмин Д. В., Низаметдинов И. Р., Смирнов С. З., Тимина Т. Ю., Шевко А. Я., Гора М. П., Рыбин А. В. МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ БАЗАЛЬТЫ КАЛЬДЕРЫ МЕДВЕЖЬЯ: ОСНОВНЫЕ МАГМЫ И ИХ ИСТОЧНИКИ НА ПРИМЕРЕ ВУЛКАНА МЕНЬШИЙ БРАТ (о. ИТУРУП) // ПЕТРОЛОГИЯ, 2023, том 31, № 3, с. 238–263. DOI: 10.31857/S0869590323030068

- Редин Ю.О., Малютина А.В., Редина А.А., Дульцев В.Ф. ГЕОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАГНЕТИТА ИЗ РУД КРУПНЫХ Au-Cu-Fe-СКАРНОВЫХ (СКАРНОВОПОРФИРОВЫХ) МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ — КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ // Разведка и охрана недр – 2023 – 07 – с. 19-25. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_07_19

- Соловьев С. Г., Кряжев С. Г., Семенова Д. В., Калинин Ю. А., Бортников Н. С. ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МАГМАТОГЕННО-РУДНОЙ СИСТЕМЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА МУРУНТАУ (ЗАПАДНЫЙ УЗБЕКИСТАН, ТЯНЬ-ШАНЬ): СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗОТОПНОГО U–Pb-ВОЗРАСТА ЦИРКОНА (МЕТОД LA-ICP-MS) ИЗ ГРАНИТОИДОВ САРДАРИНСКОГО (САРЫКТИНСКОГО) ПЛУТОНА // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2023, том 512, № 1, с. 29–38. DOI: 10.31857/S2686739723600972

- Соловьев С.Г., Кряжев С.Г., Семенова Д.В., Калинин Ю.А., Бортников Н.С. ДВА ЭТАПА РУДООБРАЗОВАНИЯ В W-Au МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОМ ПОЯСЕ ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ: ДАННЫЕ ИЗОТОПНОГО U–Pb-ДАТИРОВАНИЯ ЦИРКОНА (МЕТОД LA-ICP-MS) ИЗ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД W-Au МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИЛАУ (ТАДЖИКИСТАН) // ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ – 2023 – том 512 -№ 2 – с. 190–198. DOI: 10.31857/S2686739723600984

- Хусаинова А.Ш., Калинин Ю.А., Бортникова С.Б., Гаськова О.Л. Минералы Au и Ag в хвостохранилище переработанных сульфидных руд (Салаир, Россия) // Arctic and Subarctic Natural Resources – 2023 – 28(1) – 27–39. DOI: 10.31242/2618-9712-2023-28-1-27-39

- Шевко Е.П., Гора М.П., Коханова С.П., Панин Г.Л. Формирование состава термальных вод современных активных вулканов на примере кальдеры Головнина (О. Кунашир, Курильские острова) // Тихоокеанская геология – 2023 – том 42 – № 1 – с. 100–111. DOI: 10.30911/0207-4028-2023-42-1-100-111

- Юркевич Н.В., Хусаинова А.Ш., Бортникова С.Б., Бондаренко В.П., Карин Ю.Г., Коханов С.П. РЕСУРСЫ БАРИТА, ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ ТАЛМОВСКИЕ ПЕСКИ: МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2023 - №3(55) – С. 105-114. DOI: 10.20403/2078-0575-2023-3-105-114

2024 год

- Naumov E., Kalinin Y., Palyanova G., Kryuchkova L., Voitenko V., Abramova V., Pirajno F. Combined study of Au-bearing arsenopyrite of orogenic gold deposits (NE Asia): High resolution 3D X-ray computed tomography, LA-ICP-MS, and EMPA data // Geoscience Frontiers, Volume 16, Issue 1, January 2025, 101953. DOI: 10.1016/j.gsf.2024.101953

- Novikov D.A., Pyryaev A.N., Sukhorukov V.P., Maksimova A.A., Derkachev A.S., Sukhorukova A.F., Dultsev F.F., Chernykh A.V., Khvashchevskaya A.A., Medeshova N.A. Role of the Water–Rock System in the Formation of the Composition of Radon Water of the Tulinskoe Field (Novosibirsk)//Russian Geology and Geophysics, Vol. 65, No. 12, pp. 1503–1518, 2024. DOI:10.2113/RGG20244716

- Palyanova G.A., Beliaeva T.V., Savelyev D.P., Seryotkin Y.V. Minerals of the Au-Cu-Ag System in Grains from the Placers of the Olkhovaya-1 River (Eastern Kamchatka, Russia) // Minerals 2024, 14(5), 448. DOI: 10.3390/min14050448

- Palyanova G.A., Rychagov S.N., Svetova E.N., Moroz T.N., Seryotkin Yu.V., Sandimirova E.I., Bortnikov N.S. Unusual Ore Mineralization of Siliceous Rocks in the Southern Kambalny Central Thermal Field (Kamchatka) // Doklady Earth Sciences, Volume 519, pages 1868–1876, 2024. DOI: 10.1134/S1028334X24603535

- Prokofiev V.Yu., Banks D.A., Lobanov K.V., Selektor S.L., Milichko V.A., Borovikov A.A., Borovikov A.A., Chicherov M.V. Transport of Au–Ag Nanoparticles in Dense Carbon Dioxide Fluid of the Middle Crust // Minerals 2024, 14, 1224. DOI: 10.3390/min14121224

- Rozhdestvina V.I., Palyanova G.A. Morphostructural, Chemical and Genetic Features of Native Gold in Brown Coals from the Yerkovetsky Deposit, Far East Russia // Minerals 2024, 14(5), 503. DOI: 10.3390/min14050503

- Shevko A.Ya., Gora M.P., Shevko E.P., Bortnikova S.B. Forms of Occurrence of Metals and Metalloids in Products of the Gas-Hydrothermal Activity of Mutnovsky Volcano // Doklady Earth Sciences, Volume 515, Issue 1, p.541-545. DOI: 10.1134/S1028334X23603152

- Sinyakova E.F., Vasilyeva I.G. Determination of the Eutectic to Peritectic Fold Transition in the Cu(Ni)–Fe–S System by Directional Crystallization of Melts // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2024, Vol. 69, No. 1, pp. 65–72. DOI: 10.1134/S0036023623602660

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Potassic Intrusions of the Eastern Part of the Nikolaev Line and Associated W–Mo–Cu–Au Mineralization: First Isotopic U–Pb Zircon Data (LA-ICP-MS Method) for Rocks from the Adyrtor Intrusions (Middle Tien Shan, Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences Volume 517, pages 1288–1296, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24602013

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Potassic Intrusions of the Eastern Part of the Nikolaev Line and Associated W–Mo–Cu–Au Mineralization: First Isotopic U–Pb Zircon Data (LA-ICP-MS Method) for Rocks from the Adyrtor Intrusions (Middle Tien Shan, Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences Volume 517, pages 1288–1296, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24602311

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S. Post-collisional W‒Mo‒Cu‒Au Mineralization in the Middle Tien Shan: First Data on U–Pb Isotope Dating (LA-ICP-MS) of Zircon from Intrusive Rocks of the Kensu Pluton (Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences, Volume 518, pages 1647–1658, (2024)

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Y.A., Bortnikov N.S., Late Paleozoic potassic igneous rocks of the Kensu and Dzholkolot plutons in the eastern Kyrgyz Tien Shan: Petrology, geochemistry, U-Pb zircon geochronology, and related skarn-porphyry W-Mo-Cu-Au mineralization // Gondwana Research, Volume 133, 2024, Pages 239-266. DOI: 10.1016/j.gr.2024.06.003

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. Isotopic U–Pb Age of Zircon (LA-ICP-MS Method) from Igneous Rocks of the Chorukh-Dairon W–Mo(–Cu–Au) Deposit (Tajikistan): First Evidences for Post-Collisional Ore Formation in the Kurama Segment of the Middle Tien Shan // Doklady Earth Sciences, Volume 516, pages 857–865, (2024)

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. Late Paleozoic Stages of Ore Formation in the Middle Tian Shan: Isotopic U–Pb Zircon Dating (LA-ICP-MS Method) of Intrusive Rocks from the Sonkul and Kokturpak Plutons (Eastern Kyrgyzstan) // Doklady Earth Sciences, Volume 517, Issue 1, p.1126-1138. DOI: 10.1134/S1028334X24601597

- Soloviev S.G., Kryazhev S.G., Semenova D.V., Kalinin Yu.A., Bortnikov N.S. New Data on the U–Pb (LA-ICP-MS) Isotopic Age of Zircon from Intrusive Rocks of the Kuru-Tegerek Skarn Au–Cu–Mo Deposit, Middle Tien Shan, Kyrgyzstan // Doklady Earth Sciences Volume 516, pages 939–948, (2024). DOI: 10.1134/S1028334X24601172

- Sukhorukov V.P., Sukhorukova A.F., Novikov D.A., Derkachev A.S. Сomposition and mineralogy of granitoids of the Ob-Zaisan folded region in the context of the prediction of groundwater radioactivity // Mining Science and Technology (Russia). 2024;9(2):105–115. DOI: 10.17073/2500-0632-2024-01-208

- Sukhorukova V.P., Turkina O. M., Reverdatto V.V. Time of Single-Act Metamorphism of Sedimentary Rocks of the Yenisei Complex (Angara–Kan Block) Based on U–Pb Dating of Monazite// Doklady Earth Sciences, 2025, Vol. 520:25,. DOI: 10.1134/S1028334X24604310

- Vasilyeva I.G., Sinyakova E.F., Gromilov S.A. STRUCTURAL AND CHEMICAL TRANSFORMATIONS OF ISOCUBANITE CuFe2S3 UPON COOLING FROM THE MELTING POINT // Journal of Structural Chemistry, 2024, Vol. 65, No. 5, pp. 1010-1023. DOI: 10.1134/S0022476624050147

- Абрамов Б.Н., Калинин Ю.А., Боровиков А.А., Посохов В.Ф., Реутский В.Н. Амазарканское золоторудное месторождение: условия формирования, источники рудного вещества (Восточное Забайкалье) // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2024. Vol. 335. No. 10. P. 56–70. DOI: 10.18799/24131830/2024/10/4452

- Васильева И.Г., Синякова Е.Ф., Громилов С.А. Фазовые превращения тройного сульфида железа-меди Cu1.1Fe1.9S3.0 при варьировании температуры: некоторые термодинамические и кинетические аспекты // Конденсированные среды и межфазные границы. 2024; 26 (4).

- Низаметдинов И.Р., Смирнов С.З., Шевко А.Я., Кузьмин Д.В., Котов А.А.,Секисова В.С., Тимина Т.Ю. ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ДОЧЕРНИЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ ИЗ РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОЛИВИНЕ ВУЛКАНОВ КУДРЯВЫЙ И МЕНЬШИЙ БРАТ (КАЛЬДЕРА МЕДВЕЖЬЯ, О. ИТУРУП) // ТИХООКЕАНСКАЯ ГЕОЛОГИЯ, 2024, том 43, № 4, с. 80–105. DOI: 10.30911/0207-4028-2024-43-4-80-105

- Новиков Д.А., Дульцев Ф.Ф., Вакуленко Л.Г., Сухоруков В.П., Фомина Я.В., Яндола Н.И., Максимова А.А., Черных А.В., Сухорукова А.Ф., Деркачев А.С. РАДИОАКТИВНОСТЬ ВОДОВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ОБЬ-ЗАЙСАНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ//Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, No 1(56) 2024. DOI: 10.20403/2078-0575-2024-1-110-120

- Редин Ю.О., Борисенко А.С., Редина А.А., Малютина А.В., Дульцев В.Ф. Основные этапы формирования золотого и редкометалльного оруденения Восточного Забайкалья и связанного с ним магматизма: новые U-Pb и Ar-Ar данные// Геосферные исследования. 2024. № 2. С. 77–100. DOI: 10.17223/25421379/31/5

- Редин Ю.О., Малютина А.В., Борисенко А.С., Шадрина С.В. САВКИНСКОЕ Au-As (±Sb, Hg) МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАК ПРИМЕР CARLIN-LIKE ТИПА В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ // Разведка и охрана недр, Выпуск 5, 2024, 67–77. DOI: 10.53085/0034-026X_2024_5_67

- Симонов В.А., Котляров А.В., Котов А.А., Перепелов А.Б., Карманов Н.С., Боровиков А.А. Условия образования игнимбритов вулкана Хангар (Камчатка) // Геология и геофизика. 2024. Т. 65 (7). С. 965–984. DOI: 10.15372/GIG2023197

- Синякова Е.Ф., Кох К.А. Поведение основных элементов и примесей при направленной кристаллизации расплава Fe-Ni-Cu-S-(Rh, Ru, Ir, Pt, Pd, Ag, Au) // Конденсированные среды и межфазные границы. 2024;26(1): 000-000.

- Сухоруков В.П., Новиков Д.А., Сухорукова А.Ф., Максимова А.А., Яндола Н.И. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДОВ И МИНЕРАЛЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ РАДИОАКТИВНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЬ-ЗАЙСАНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ//Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, No 2(58) 2024. DOI 10.20403/2078-0575-2024-2-86-99

- Шавекина А.Ш., Волынкин С.С., Бондаренко В.П., Бортникова С.Б., Юркевич Н.В. Потенциал полиметаллических хвостохранилищ как источника баритового сырья//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, Выпуск 4, 2024. Стр. 130-139. DOI: 10.15372/FTPRPI20240411

- Юркевич Н.В., Шавекина А.Ш., Гаськова О.Л., Артамонова В.С., Бортникова С.Б., Волынкин С.С. Аутигенный барит в техногенных отвалах: минералого-геохимические данные и результаты физико‑химического моделирования // Георесурсы T.26. №1. 2024. DOI: 10.18599/grs.2024.1.1