Лаборатория геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии (216)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Мельгунов Михаил Сергеевич

Научный руководитель базового проекта

Заслуженный геолог Российской Федерации,

доктор геолого-минералогических наук Жмодик Сергей Михайлович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает 15 сотрудников, имеющих широкий опыт исследований, в том числе: 1 доктора геолого-минералогических наук, 6 кандидатов геолого-минералогических наук, а также высококвалифицированных ведущих инженеров, инженеров различных категорий и техников-лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией, к.г.-м.н. Мельгунов Михаил Сергеевич,

телефон +7 (383) 333-23-07, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Лаборатория является наследницей организованного в 1958 году чл.-корр. АН СССР, профессором Феликсом Николаевичем Шаховым в составе Института геологии и геофизики СО АН СССР геохимического отдела. Лаборатория принимает непосредственное участие в широком круге комплексных исследований на территории Сибири, Прибайкалья, Забайкалья, с целью установления минералого-геохимических и физико-химических параметров концентрирования и рассеяния редких и радиоактивных элементов в современных экзогенных углеродсодержащих рудоформирующих системах.

Важнейшими задачами являются: изучение степени подвижности техногенных и природных изотопов в системе почва-водный поток; определение многоэлементоного состава природных депонентов и вещества атмосферных выпадений в типичных ландшафтных зонах Западной Сибири; установление особенностей геохимии пресноводного диагенеза карбонатных и бескарбонатных сапропелей (Западная Сибирь, Прибайкалье), выявление условий формирования озерно-болотных отложений в голоцене.

Результатом деятельности лаборатории является установление на примере ряда современных речных, озерных, пирогенных-лесных систем юга Сибири условий концентрирования и рассеивания редких и радиоактивных элементов, связанные с современными природными процессами континентального седиментогенеза и атмосферного поступления; проведение экогеохимической оценки состояния изученных объектов Сибири; оценка роль микробных сообществ в деструкции ОВ сапропелей и торфа, а также определены природа и механизмы аутигенного минералообразования в сапропелях и торфах (диагенетическая или эпигенетическая) озерно-болотных комплексов юга Западной Сибири и Южного Прибайкалья; разработка новых и совершенствование существующих подходов, методов и методик определения редких и радиоактивных металлов в углеродсодержащих геологических объектах.

Научный коллектив проводит комплексные биогеохимические исследования процессов раннего диагенеза озерно-болотных отложений, в ходе которых выявлены два типа диагенеза (окислительный и восстановительный), закономерности трансформации поровых и болотных вод, описаны основные механизмы деструкции органического вещества и аутигенного минералообразования. Коллективом были получены длинные керны бурения малых озер юга Западной Сибири, Прибайкалья и Арктики мощностью до 14,5 м и возрастом более 40 кал. тыс. л. Начиная с 2021 г., с применением секвенирования генов 16S рРНК, изучается микробное разнообразие озерно-болотных отложений, роль микроорганизмов в процессах раннего диагенеза, преобразования органического и минерального вещества, концентрирования/рассеивания химических элементов. Так в 2021–2023 гг. проведены комплексные микробиологические исследования донных отложений литоральной зоны оз. Иссык-Куль. С 2022 г. коллектив занимается палеогеохимическими реконструкциями условий формирования озерно-болотных отложений в голоцене методами комплексной геохимической индикации. Коллектив работает в области геоэкологии, в частности нами проведен экологический мониторинг реликтовых рямов (болот) Барабинской лесостепи.

Коллектив лаборатории состоит из трех тесно взаимодействующих групп, в задачи которых входит:

- исследование минералого-геохимических, биогеохимических и физико-химических факторов концентрирования и изменения форм нахождения редких и радиоактивных элементов в экзогенных процессах, в том числе раннего диагенеза озерно-болотных отложений.

- изучение геохимических циклов редких, рассеянных и радиоактивных элементов в континентальных природных (озерные и болотные отложениях Сибири и Байкальского региона) и техногенных системах.

- обоснование и создание технико-аналитических подходов и методик определения концентраций и форм нахождения радиоактивных и редких элементов в объектах окружающей среды.

В лаборатории широко представлены различные современные аналитические методы и методики определения содержаний радиоактивных и редких элементов в различных объектах окружающей среды, в том числе:

- полупроводниковая гамма-спектрометрия (210Pb, 238U, 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 60Co и др.),

- альфа-спектрометрия с радиохимической подготовкой (239+240Pu, 238Pu, 234U, 238U),

- бета-радиометрия с радиохимической подготовкой (90Sr),

- инструментальный нейтронно-активационный анализ,

- жидкостно-сцинтилляционная спектрометрия (тритий в воде),

- сцинтилляционная гамма-спектрометрия (U, Th, K, Cs, Аэфф),

- радонометрия (содержание радона в воздухе, воде, поток радона),

- комплект аттестованных методик определения широкого круга радиоактивных элементов в различных объектах окружающей среды;

- методики и процедуры пробоподготовки разнообрахных объектов окружающей среды для всех видов анализа,

- методы селективного выщелачивания (различные модификации метода Тессье) для определения форм нахождения химических элементов и радионуклидов и выявления степени их подвижности.

- метод вибрационного бурения озерно-болотных отложений поршневым модифицированным пробоотборником Ливингстона.

- анализ микробного разнообразия проб озерно-болотных отложений методом профилирования генов 16S рРНК (секвенирование).

- метод отбора проб планктона конической планктонной сетью из капронового сита с ячеёй №64-77 для улавливания микропланктона, сеть с ячеёй №38-64 для улавливания более крупного мезопланктона.

2020 год

Планктон. Проведены геохимические исследования роли планктона как наиболее универсального представителя гидросферы. Выделена та область геохимических исследований, где планктон представляет несомненный интерес как геологический объект, – его осадкообразующая роль. Наиболее ярко она проявляется в малых озерах Прибайкалья с органогенным типом осадконакопления, в которых формируются сапропелевые отложения планктонного генезиса. Предложен метод количественного расчета планктонного вклада химических элементов в органическое вещество современных озерных отложений Прибайкалья. Показана прикладная область использования планктона в экологическом мониторинге состояния водной среды в качестве информативного биоиндикатора загрязнения тяжелыми металлами и техногенными радионуклидами.

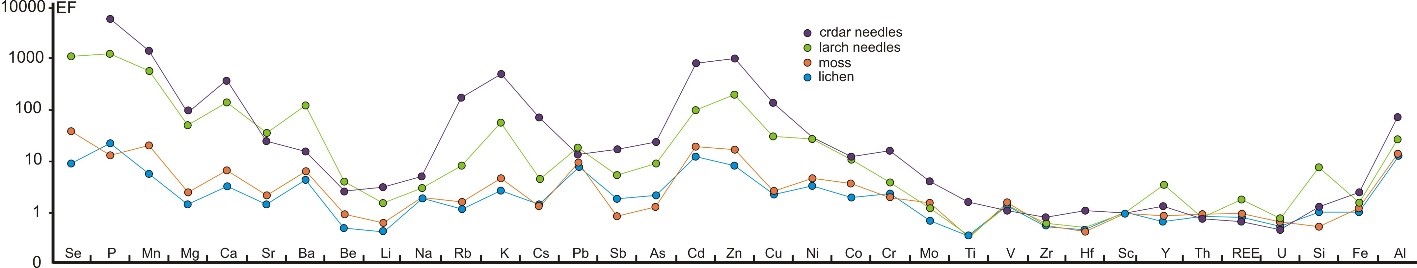

Накопление естественных радионуклидов (7Be, 210Pb) и микроэлементов во мхах, лишайниках, хвое кедра и лиственницы в арктической части Западной Сибири (ЯНАО). Проведены исследования накопления широкого спектра микро и макроэлементов во мхах, лишайниках, хвое кедра и лиственницы на территории Новоуренгойского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На основании проведенных измерений удельных активностей маркеров атмосферных выпадений 7Be и 210Pb показано, что концентрация пылевых частиц растёт в ряду: хвоя кедра, хвоя лиственницы, мхи и лишайники. В таком же ряду на данной территории растут концентрации Zr, Hf, Ti, Th, Fe, V, Li, Na, Si, Be, Y, ΣREE, Sc. Коэффициенты обогащения этих элементов (EF) относительно глинистого сланца близки к единице, что доказывает их терригенное происхождение. Терригенное происхождение рассматриваемых элементов в изучаемых биологических объектах подтверждается также их высокими коэффициентами корреляции со Sc. То есть их концентрации в изучаемых объектах есть результат твердых фоновых атмосферных выпадений.

Yu. Vosel, D. Belyanin, M. Melgunov, S. Vosel, K. Mezina, M. Kropacheva, I. Zhurkova, B. Shcherbov. Accumulation of natural radionuclides (7Be, 210Pb) and micro-elements in mosses, lichens and cedar and larch needles in the Arctic Western Siberia // Environmental Science and Pollution Research (2020). https://doi.org/10.1007/s11356-020-10615-4.

D. Belyanin, Yu. Vosel, K. Mezina, M. Melgunov, M. Kropacheva, B. Shcherbov, M. Rubanov and I. Zhurkova. Sources and accumulation of 7Be, 210Pb and 137Cs isotopes in the annual needles of larch and cedar in Novy Urengoy region (Arctic part of Western Siberia) // E3S Web of Conferences. – 2019. – V. 98. –12002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199812002.

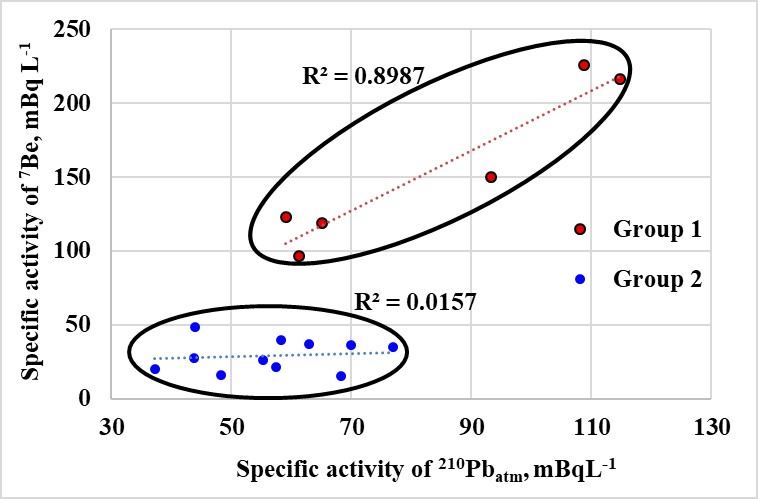

7Be и 210Pb в снеговых выпадениях. Для взвешенного вещества (> 0.45 мкм) снеговых вод, отобранные вблизи крупных населенных пунктов (Group 1) с повышенной антропогенной нагрузкой, характерны более высокие 7Be/210Pb отношения, составляющие 1.8-1.9. Для условно фоновых территорий эти отношения варьируют в диапазоне 0.5-0.8.

Mezina K., Melgunov M., Belyanin D. 7Be, 210Pbatm and 137Cs in Snow Deposits in the Arctic Part of Western Siberia (Yamal-Nenets Autonomous District) // Atmosphere. – 2020. – V. 11. – №. 8. – P. 825.

2021 год

Мониторинг содержаний изотопов 137Cs и 90Sr в системе "почва - ризосфера - осока" в пойме реки Енисей. Мониторинг содержаний 137Cs и 90Sr и изменения соотношения биодоступных и связанных форм этих изотопов в системе «почва – ризосфера растений – осока» в пойме р. Енисей в ближней зоне влияния Красноярского ГХК показал, что в пространственном и временном распределении изотопов 137Cs и 90Sr и их форм важную роль играет гидрологический режим реки: время и длительность весенне-летних паводков; аварийные сбросы воды через вышележащего каскада ГЭС (Красноярская, Саяно-Шушенская); характер затопления: промывной или застойный; совпадение периодов повышения уровня воды с периодами активного роста осоки, которых может быть несколько за вегетативный сезон.

Kropacheva, M., Melgunov, M., Makarova, I., Chuguevsky A., Vosel Yu. Monitoring and assessment of 137Cs and 90Sr radioactive isotopes in the ‘soil – rhizosphere – sedge’ system of the Yenisei River floodplain (near impact zone of Krasnoyarsk MCC, Russia) // Environmental Monitoring and Assessment, 2021, V. 193, 473. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09260-2

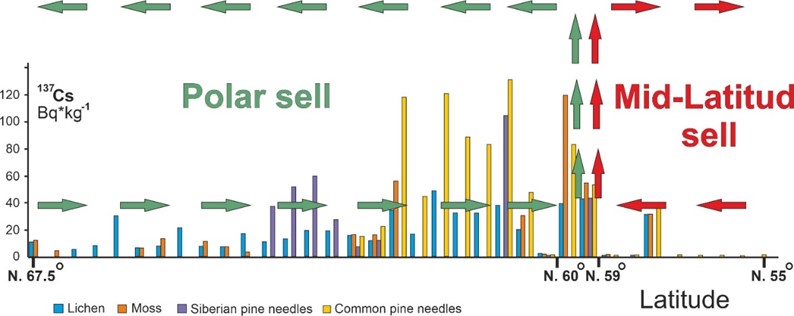

Особенности меридионального распределения 137Cs в лишайниках, мхах и хвое различных ландшафтно-географических зон Западной Сибири. Впервые проведено масштабное исследование содержаний искусственного радионуклида 137Cs во мхах, лишайниках и хвое кедра и сосны по трансекту с севера на юг Западной Сибири от 67,5 до 55ос.ш. Появление здесь 137Cs связанно с испытаниями ядерного оружия на Новой Земле. Измерения показали, что во всех точках отбора южнее 59,6ос.ш. имеет место очень резкое уменьшение удельной активности 137Cs во всех компонентах экосистемы (во мхах и лишайниках примерно в 20, а в хвое в 100 раз). Данный факт объяснен наличием глобальной атмосферной циркуляции, состоящей в северном полушарии из трёх ячеек циркуляции. Как раз в районе 60ос.ш. проходит граница между полярной ячейкой и ячейкой циркуляции умеренных широт. На этой границе сталкиваются встречные поверхностные воздушные потоки этих ячеек (в нашем случае загрязнённый поток с севера и чистый с юга), которые порождают здесь восходящие воздушные потоки, уносящие 137Cs. В восходящих потоках происходит конденсация водяного пара, приводящая к снегопадам, дождям и грозам и с этими осадками в период испытаний на Новой Земле, поэтому севернее границы полярной ячейки происходило выпадение большого количества 137Cs. При этом территории южнее 60ос.ш. должны остаться чистыми, что и наблюдается.

Vosel Y., Belyanin D., Vosel S., Melgunov M., Mezina K., Scherbov B. Distribution of 137Cs in lichens, mosses and pine needles along the transect from the north to the south of Western Siberia // Science of The Total Environment. – 2021. – Т. 789. – С. 147874. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147874.

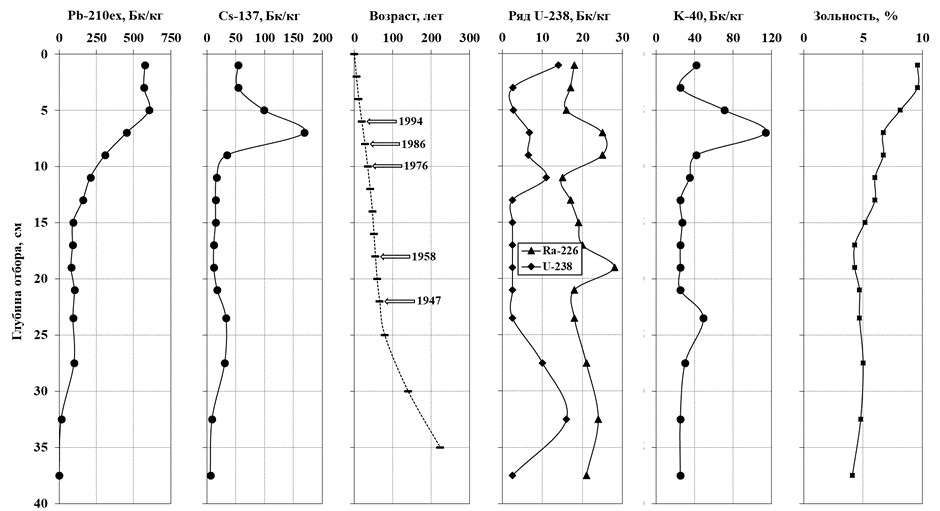

Естественные (238U, 226Ra, 210Pb, 40K) и техногенный (137Cs) радиоизотопы в разрезе Шерстобитовского верхового болота Барабинской лесостепи (Западная Сибирь). Впервые исследовано распределение в вертикальном профиле Шерстобитовского торфяника и индикаторных биообъектах биогеоценоза естественных (238U, 226Ra, 210Pb, 40K) и техногенного (137Cs) радиоизотопов. Проведено надёжное датирование возраста Шерстобитовского торфяника до горизонта 30 см (≈140 лет) по модели постоянного потока из атмосферы неравновесного 210Pb (Pbex). Верификацию правильности датирования провели по характеру распределения техногенного 137Cs по глубине разреза торфа. Для исследованной залежи Шерстобитовского торфяника наблюдается нарушение радиоактивного равновесия между 238U и 226Ra в пользу последнего. По глубине изученного разреза и для основных компонентов биогеоценоза 226Ra/238U отношение имеет значения больше единицы. Получены первые данные по оценке плотности выпадения природных (7Be, 210Pb) и техногенного (137Cs) радиоизотопов в составе взвешенного вещества снеговой воды на поверхность верховых болот Барабинской лесостепи. Установлено, что основным концентратором радиоизотопа 7Be является мелкодисперсная коллоидная фракция (< 0,45 мкм), 210Pbатм — крупнозернистая пылевая фракция (> 3 мкм).

Леонова Г.А., Мельгунов М.С., Мезина К.А., Мальцев А.Е., Прейс Ю.И. Природные радиоизотопы и 137Cs в разрезе Шерстобитовского верхового болота Барабинской лесостепи (Западная Сибирь) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2021. № 1(45). С. 96–109.

Leonova G.A., Maltsev A.E., Preis Yu.I., Miroshnichenko L.V. Biogeochemistry of holocene peatlands in the baraba forest-steppe (southern West Siberia) // Applied Geochemistry. 2021. Vol. 124. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2020.104811

2022 год

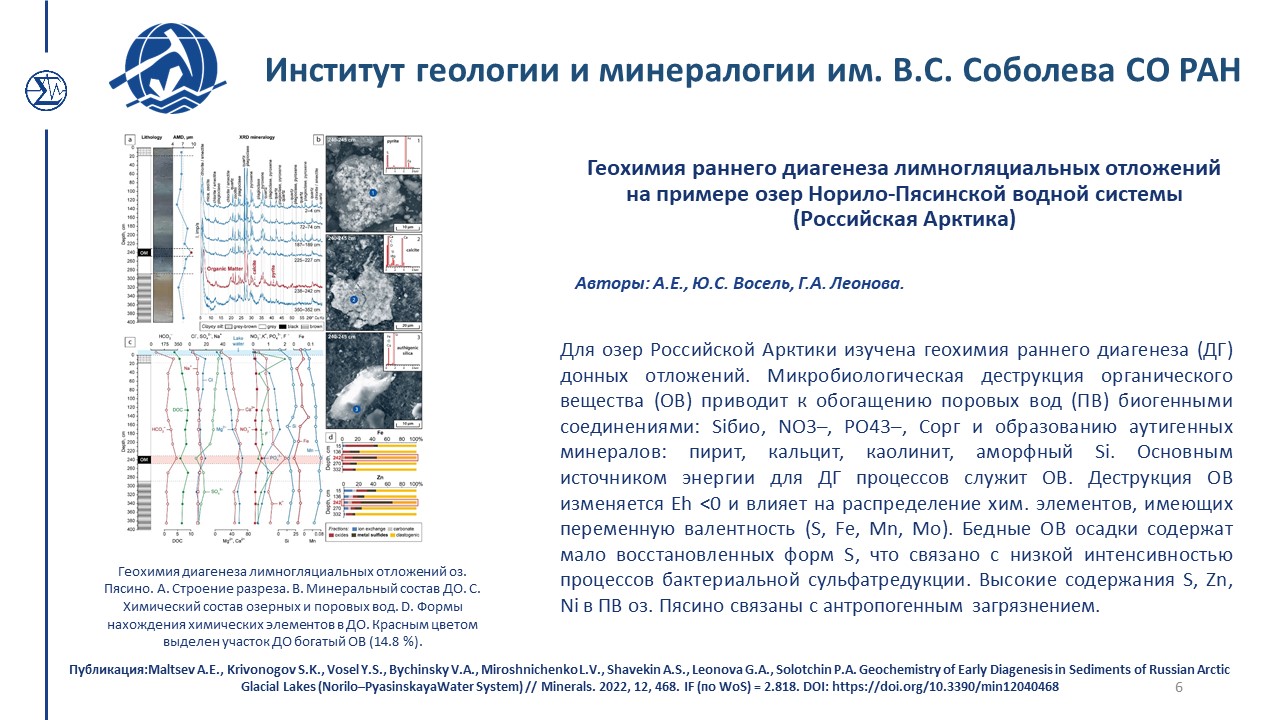

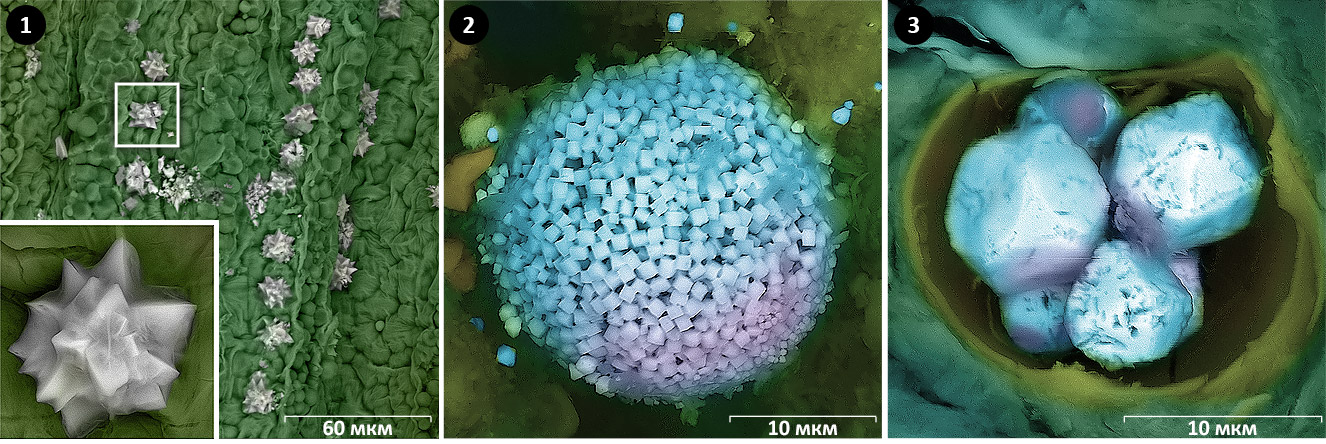

Геохимия раннего диагенеза озерно-болотных отложений. На большом количестве фактического материала (более 20 объектов и 50 кернов) было показано, что для разных типов озерных отложений характерна развитая стадия восстановительного диагенеза, в ходе которой происходит значительная перестройка минерального комплекса осадка, трансформация химического состава поровых вод и образование аутигенных минералов, прежде всего пирита, барита, сидерита и кальцита с облегченным изотопным составом δ13C. Впервые для озерно-болотных отложений Сибирского региона была показана зависимость интенсивности процессов бактериальной сульфатредукции от степени деструкции органического вещества (ОВ), при этом высокие содержания ОВ в осадке «тормозили» сульфатредукцию.

1. Кристаллы аутигенного кальцита, расположенные между клеточных стенок макрофита (Myriophyllum sibiricum), биопродуцента сапропеля оз. Большие Тороки (юг Западной Сибири).

2. Фрамбоиды пирита в сапропеле оз. Котокель (Восточное Прибайкалье).

3. Кристаллы пирита в цистах водорослей сапропеля оз. Духовое (Восточное Прибайкалье).

Леонова Г.А, Мальцев А.Е., Бобров В.А., Меленевский В.Н., Бычинский В.А., Мирошниченко Л.В. Геохимия раннего диагенеза болотных отложений на примере голоценового разреза торфяника Дулиха (Восточное Прибайкалье) // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 6. С. 830–850. DOI: 10.15372/GiG2021114

Леонова Г.А., Мальцев А.Е., Кривоногов С.К., Бобров В.А., Меленевский В.Н., Бычинский В.А., Богуш А.А., Кондратьева Л.М., Мирошниченко Л.В. Биогеохимические особенности формирования голоценовых отложений озера Духовое на стадии раннего диагенеза, Восточное Прибайкалье // Геология и геофизика. 2022. DOI: 10.15372/GiG2022116

Bogush A.A., Leonova G.A., Krivonogov S.K., Bychinsky V.A., Bobrov V.A., Maltsev A.E., Tikhova V.D., Miroshnichenko L.V., Kondratyeva L.M., Kuzmina A.E. Biogeochemistry and element speciation in sapropel from freshwater Lake Dukhovoe (East Baikal region, Russia) // Applied Geochemistry. 2022. V. 143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105384

Макро- и микроэлементов из атмосферных выпадений в лишайниках арктических территорий Западной Сибири. В рамках исследования миграции элементов в процессах атмосферного переноса в природных ландшафтах было изучено распределение элементов из атмосферных выпадений в биомассе лишайников северных широт. Результаты: валовые концентрации элементов в лишайниках — на уровне кларковых; удельные активности изотопов – на уровне глобального фона; 1 группа элементов (Nb, Mo, Nd, Hf, Ta, W, Th, U, Sn, REE) – захватываются лишайниками только механически (нет во фракциях 0-2); при отмирании биомассы поступают в окружающую среду в тех же формах, что и при выпадении; 2 группа элементов (Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Zr, Cd, Ba, La, Ce, Eu, Pb) менее прочно связаны с биомассой; подвержены воздействию осадков (фракция 0), растворяются и поглощаются лишайником (фракции 1 и 2); максимально в непрочно связанные формы переходят биогенные макро- (Ca, K, Mg), микроэлементы (Zn) и поллютанты (Cd, Pb); биогенный фосфор прочно связан с биомассой.

Кропачева М.Ю., Восель Ю.С., Мезина К.А, Белянин Д.К., Мельгунов М.С., Макарова И.В. Первые данные о распределении изотопов, макро- и микроэлементов из атмосферных выпадений в лишайниках арктических территорий Западной Сибири // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 9. С. 46–56, DOI 10.18799/24131830/2022/9/3683

2023 год

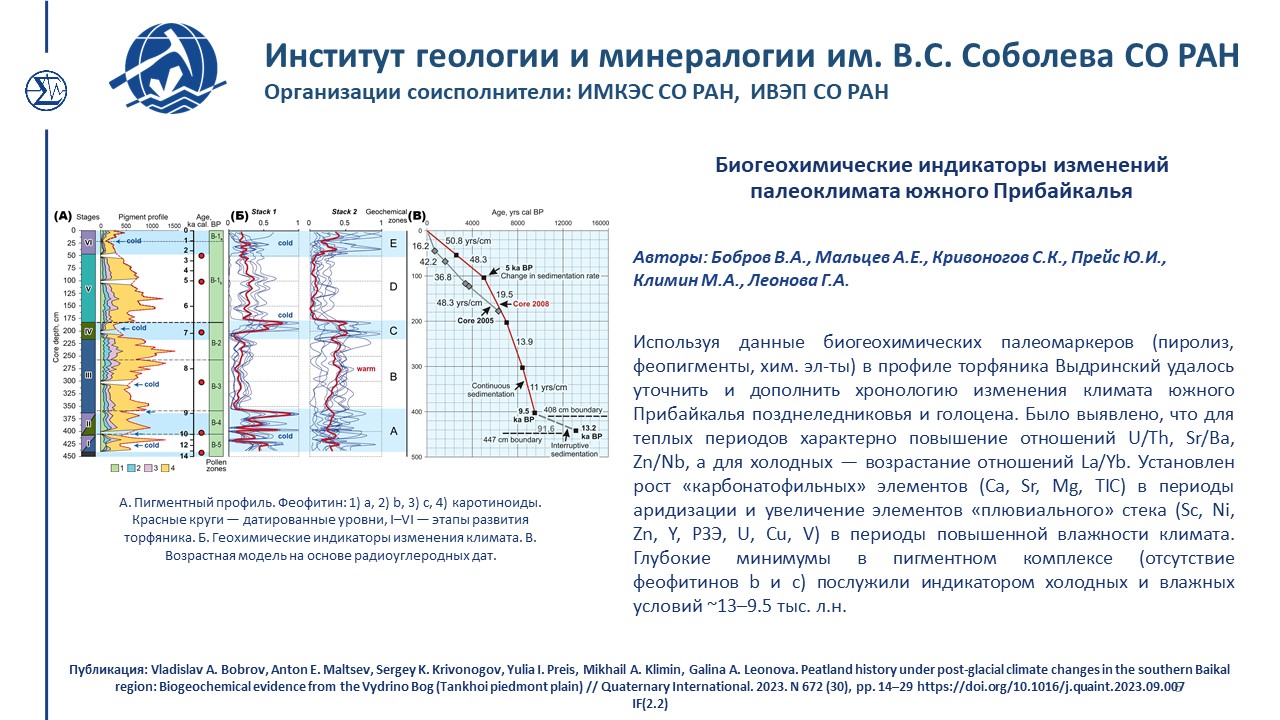

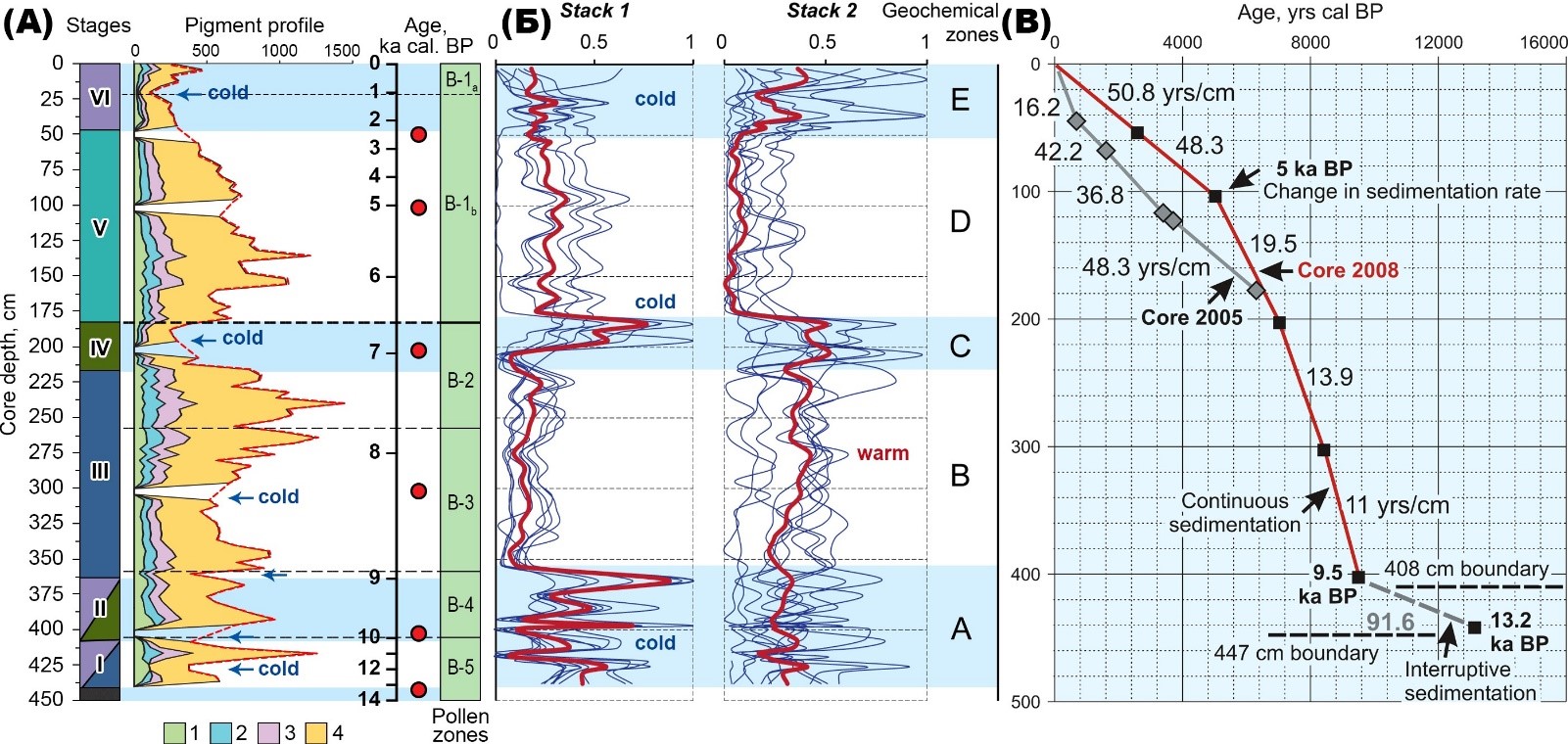

Биогеохимические индикаторы изменений палеоклимата южного Прибайкалья. Выявлены физико-химические и минералого-геохимические факторы формирования озерно-болотных отложений в голоцене, проведена реконструкция палеогеохимических условий литогенеза и описана истории развития малых озер и болотных массивов юга Западной Сибири и Восточного Прибайкалья. Так, используя данные биогеохимических палеомаркеров (пиролиз, феопигменты, химические элементы) в профиле торфяника Выдринский удалось уточнить и дополнить хронологию изменения климата южного Прибайкалья позднеледниковья и голоцена. Было выявлено, что для теплых периодов характерно повышение отношений U/Th, Sr/Ba, U/Th, Zn/Nb, а для холодных — возрастание отношений La/Yb. Установлен рост «карбонатофильных» элементов (Са, Sr, Mg, TIC) в периоды аридизации и увеличение элементов «плювиального» стека (Sc, Ni, Zn, Y, РЗЭ, U, Cu, V) в периоды повышенной влажности климата. Глубокие минимумы в пигментном комплексе (отсутствие феофитинов b и c) послужили индикатором холодных и влажных условий ~13–9.5 тыс. л.н.

Особенности развития Выдринского болота (Прибайкалье) в голоцене. А. Пигментный профиль. 1. феофитин а, 2. феофитин b, 3. феофитин с, 4. каротиноиды. Красные круги на временной шкале — датированные уровни. Б. Геохимические индикаторы изменения климата. Стек 1 — «похолодание» (Y, Rb, Zr, La, Ce, Ba, Th, La/Yb, Ce/Y, Ce/Yb, Ba/Zr); стек 2 — «потепление» (K, Br, Sr, Ca, Mn, Sn, Sr/Rb, Sr/Fe, U/Th). А–Е — геохимические зоны. В. Возрастная модель.

V.A. Bobrov, A.E. Maltsev, S.K. Krivonogov, Yu.I. Preis, M.A. Klimin, G.A. Leonova. Peatland history under post-glacial climate changes in the southern Baikal region: Biogeochemical evidence from the Vydrino Bog (Tankhoi piedmont plain) // Quaternary International. 2023. N 672 (30), pp. 14–29 https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.09.007

2024 год

Получены первые данные по соотношению форм нахождения гамма-излучающих изотопов (137Cs, 152Eu, 154Eu, 60Co) в пойменной почве и ризосфере пойменных растений Балчуговской протоки (река Енисей, ближняя зона влияния Красноярского ГХК). Образование временных каналов во время высокого паводка влияет на пространственное распределение удельных активностей изотопов в почве и ризосфере. Валовые удельные активности изотопов варьируют в весьма широком диапазоне. Наибольшие фиксируются в нижнем выходе временного канала (до 800 Бк/кг). Заметное влияние на пространственное распределение удельных активностей изотопов и соотношение их форм нахождения оказывает не только гидрологический режим высокого паводка на этом участке русла Енисея, но и жизнедеятельность растений. На это указывают более низкие доли и отсутствие подвижных форм изотопов в ризосфере растений, по сравнению с валовой почвой.

Kropacheva M.Y., Repina A.V., Vosel Yu.S. Gamma-emitting isotopes speciation in floodplain soils of the Balchugovskaya channel temporary stream (the Yenisei River). GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2024;17(4):217-222. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2024-3339

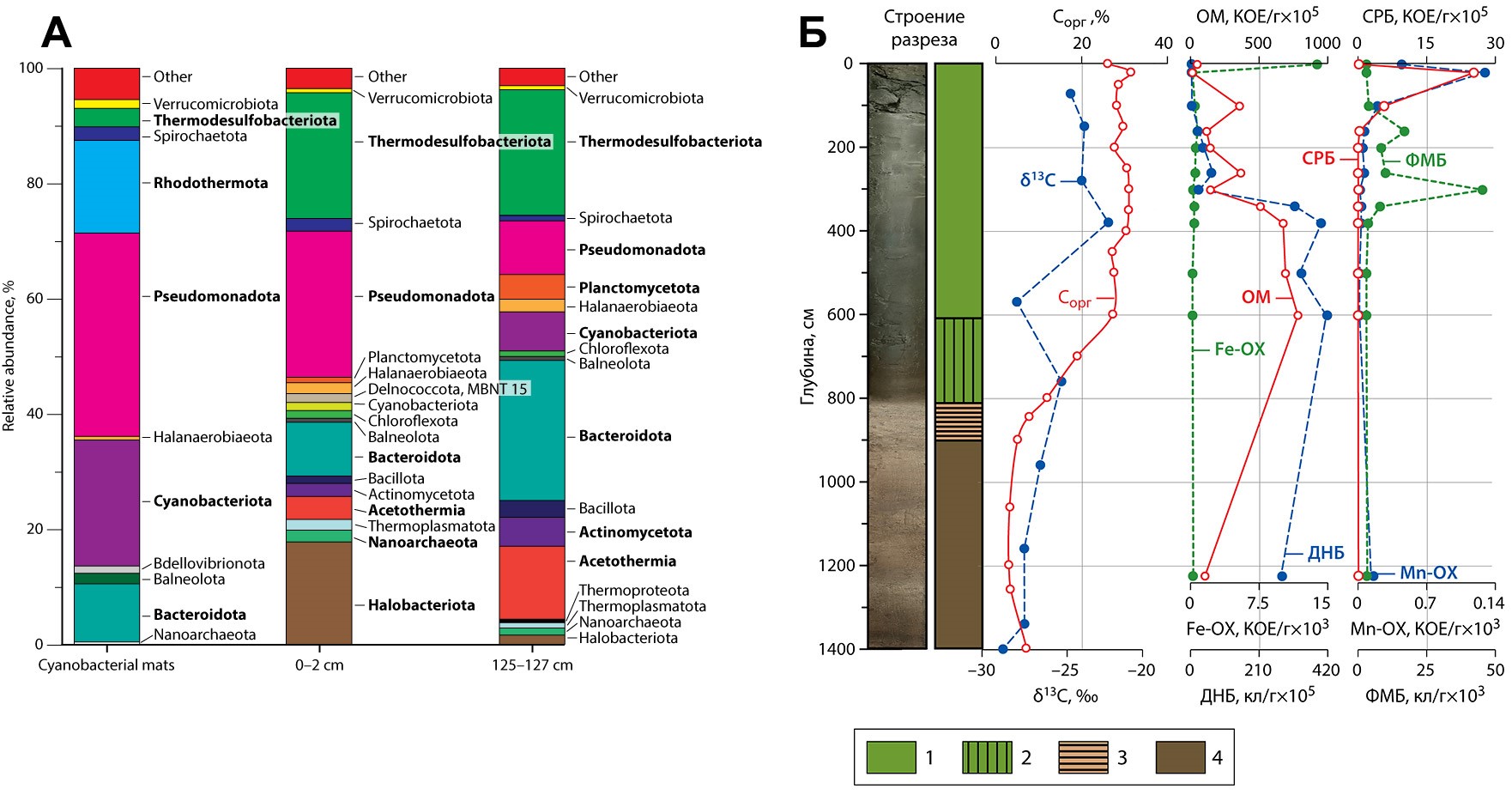

Роль микроорганизмов в деструкции органического вещества. Впервые для малых озер юга Западной Сибири проведен анализ микробного разнообразия донных отложений по длинным кернам бурения (2–8 м) методом профилирования генов 16S рРНК. Описаны представители окислительной ветви цикла азота (род Nitrospira и группа Planctomycetota), восстановительной ветви цикла серы (Desulfobacterota), аноксигенные фототрофы филума Chloroflexi, в том числе анаэробные бактерии Dehalococcoidia. Численность различных физиологических групп микроорганизмов возрастает по глубине донных отложений, где при их участии происходит деструкция лабильных компонентов органического вещества (ОВ). Увеличение численности сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) с глубиной свидетельствует о росте степени деструкции ОВ, т.к. данные микроорганизмы способны использовать только низкомолекулярное ОВ, прошедшее предварительную деградацию сложных органических молекул. Облегчение изотопного состава углерода подтверждает активные микробные процессы, изменяющие исходный состав ОВ в результате его анаэробного разложения. Утяжеление изотопного состава (δ34S) пирита вниз по разрезу является следствием селективного потребления СРБ легких сульфатов в верхних горизонтах осадка, поэтому микроорганизмы нижних горизонтов восстанавливают уже утяжеленный сульфат-ион.

А. Филогенетическое разнообразие микробных сообществ бактериальных матов и донных отложений на уровне филумов (оз. Малое Яровое, Алтайский край).

Б. Распределение по разрезу оз. Котокель Сорг, δ13C и различных физиологических групп микроорганизмов. ОМ — органотрофные микроорганизмы, СРБ — сульфатредуцирующие бактерии, Fe-OX — железоокисляющие, Mn-OX — марганецокисляющие микроорганизмы, ДНБ — денитрификаторы, ФМБ — фосфатмобилизирующие бактерии, КОЕ/г — колониеобразующие единицы на грамм, кл/г — клеток на грамм. 1. планктоногенный сапропель; 2. карбонатный сапропель; 3. органо-минеральные отложения; 4. минеральный осадок.

Леонова Г.А., Мальцев А.Е., Кондратьева Л.М., Бычинский В.А., Мирошниченко Л.В., Кривоногов С.К. Геохимия раннего диагенеза донных отложений плейстоценового разреза озера Котокель (Восточное Прибайкалье) // Геология и геофизика, 2024. DOI 10.15372/GiG2024137.

В распоряжении лаборатории находится следующий комплекс лабораторного оборудования:

- HPGe и Ge(Li) коаксиальные и планарные полупроводниковые детекторы (ППД) для определения гамма-излучающих радионуклидов, в том числе для инструментального нейтрон-активационного определения широкого круга редких элементов в различных геологических объектах;

- HPGe колодезные ППД большого объема в низкофоновом исполнении: EGPC192-P21/SHF 00-30A-CLF-F фирмы EURISYS MEASURES и GWL-220-15-XLB-AWT фирмы AMETEK (ORTEC) для определения гамма-излучающих радионуклидов, в том числе связанных с атмосферными выпадениями (7Be, 210Pb, 137Cs), в пробах малого объема в широком диапазоне активностей;

- гамма-спектрометры на основе колодезных NaI(Tl) сцинтилляционных детекторов большого объема для определения естественных U, Th, K и искусственного 137Cs;

- комплекс современного отечественного и импортного периферийного спектрометрического оборудования, обеспечивающий одновременную работу всех ППД и сцинтилляционных детекторов;

- многоканальный альфа-спектрометр ALPHA-ENSEMBLE-8 фирмы AMETEK (ORTEC) с высокоразрешающими низкофоновыми полупроводниковыми детекторами площадью 300 и 450 кв. мм для определения изотопов урана (234U, 235U, 238U) и плутония (239+240Pu и 238Pu);

- бета-радиометры: РУБ-01П с использованием низкофонового блока детектирования БДЖБ-06П (г. Пятигорск) и BCF-31 (EURISYS MEASURES) для определения 90Sr;

- низкофоновый жидкостный сцинтилляционный альфа-бета радиометр спектрометрический Hidex SL 300 SSL для проведения жидкостно-сцинтилляционного анализа (ЖСА) некоторых бета- и альфа-излучающих радионуклидов;

- комплект образцовых радионуклидных источников для калибровки спектрометров;

- полевое и лабораторное оборудование для проведения пробоотбора образцов различных объектов окружающей среды и их предварительной пробоподготовки.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Леонова Галина Александровна — член диссертационного совета Д 003.059.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН.

2020 год

- International Conference Goldschmidt 2020, Virtual Global, 21-26 June 2020

От анализа вещества – к бассейновому анализу. 13 Уральское литологическое совещание (г. Екатеринбург, 19-23 октября 2020 г.).

2021 год

- VI Международная конференция «Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека», Томск, 20–24 сентября 2021 г.

- IX Международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала», Курчатов, Казахстан, 7-9 сентября 2021

Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление (1-8 октября 2021 года, г. Томск).

2022 год

- V Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии» и школа молодых учёных (6-9 сентября 2022, г. Санкт-Петербург).

2023 год

- XIII Международная биогеохимическая школа-конференция «Эволюция биосферы, биогеохимические циклы и биогеохимические технологии: связь фундаментальных и прикладных исследований», посвященной 160-летию со дня рождения В.И. Вернадского, Пущино, 25 - 29 сентября 2023 г.

- XXIII Симпозиум по геохимии изотопов имени академика А.П. Виноградова, Москва, 14-16 ноября 2023

- Семипалатинский испытательный полигон: наследие и перспективы развития научно-технического потенциала: X международная конференция, Курчатов, 12 - 14 сентября 2023 г.

- XXV Международная научная конференция (Школа) по морской геологии (17–21 ноября 2023, г. Москва).

2024 год

- ХХII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Федеральная территория «Сириус», 7-12 октября 2024

- Добрецовские чтения: Наука из первых рук: Вторая Всероссийская научная конференция, посвященной памяти академика РАН Н.Л. Добрецова, Новосибирск-Горный Алтай, 18–26 июля 2024 г.

- XI Международная Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле, Новосибирск, 23-29 сентября 2024 г.

- VI Международная конференция «Палеолимнология Северной Евразии» и школа молодых учёных (25–29 августа 2024, г. Красноярск).

Список основных достижений, проектов и публикаций

2022 год

2023 год

2024 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0033; Номер Гос. учета: 122041400193-7. «Роль углерода в рассеянии и концентрировании благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных углеродсодержащих системах Сибири», руководитель Жмодик Сергей Михайлович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0008. «Геохимическая роль углерода в рассеянии и концентрировании благородных, редких и радиоактивных элементов в эндогенных и экзогенных углеродсодержащих системах Сибири», руководитель Лазарева Елена Владимировна

Гранты Российского научного фонда

- РНФ№ 24-27-00061; Номер Гос. учета – 124020700057-2. «Геохимия болотных вод торфяников юга Западной Сибири: химический состав и трансформация в процессе раннего диагенеза», руководитель Мальцев Антон Евгеньевич

- РНФ№ 23-27-00307; Номер Гос. учета – 123011700002-1. «Современное состояние геохимического фона природных (Pb-210, Be-7) и техногенных (Cs-137, Sr-90, изотопы Pu) радионуклидов мохово-лишайникового покрова южных регионов Западной Сибири», руководитель Мельгунов Михаил Сергеевич

- РНФ№ 23-27-00364; Номер Гос. учета – 123011700081-6. «Параметры миграционного потока искусственных изотопов через компоненты пойменного биогеоценоза р. Енисей в зонах влияния Красноярского ГХК», руководитель Кропачева Марья Юрьевна

2023 год

- Aksentov K.I., Melgunov M.S., Alatortsev A.V., Shi X., Zou J., Prushkovskaya I.A., Bosin A.A., Sattarov V.V. First Data on Modern Sedimentation Rates in the Southern Part of the Tatar Strait of the Sea of Japan // Doklady Rossiiskoi Akademii Nauk – 2023 – Vol. 508 - No. 1 – pp. 232–236. DOI: 10.1134/S1028334X22601717

- Astakhov A.S., Babich V.V., Shi X., Hu L., Obrezkova M.S., Aksentov K.I., Alatortsev A.V., Darin A.V., Kalugin I.A., Karnaukh V.N., Melgunov M.S. Climate and ice conditions of East Siberian Sea during Holocene: Reconstructions based on sedimentary geochemical multiproxy // The Holocene – 2023 – Vol. 33(1) – 3 –13. DOI: 10.1177/09596836221126049

- Bobrov V.A., Maltsev A. E., Krivonogov S. K., Preis Y. I., Klimin M. A., Leonova G. A. Peatland history under post-glacial climate changes in the southern Baikal region: Biogeochemical evidence from the Vydrino Bog (Tankhoi piedmont plain) // Quaternary International – 2023 – Volume 672 – Pages 14-29. DOI: 10.1016/j.quaint.2023.09.007

- Bolsunovsky A., Borisov R., Melgunov M. New data on mobility of transuranium elements in sediments of the Yenisei River // Journal of Environmental Radioactivity – 2023 – Volume 270 – 107285. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2023.107285

- Krivonogov, S.; Maltsev, A.; Zelenina, D.; Safonov, A. Microbial Diversity and Authigenic Mineral Formation of Modern Bottom Sediments in the Littoral Zone of Lake Issyk-Kul, Kyrgyz Republic (Central Asia). Biology 2023, 12, 642. DOI: 10.3390/ biology12050642

- Solotchin P.A., Solotchina E.P., Maltsev A.E., Leonova G.A., Krivonogov S.K., Zhdanova A.N., Danilenko I.V. Carbonate Sedimentation in High-Mineralized Lake Bolshoi Bagan (South of West Siberia): Dependence on Holocene Climate Changes // Russian Geology and Geophysics – 2023 –June, pp. 1–10. DOI: 10.15372/GiG2023115

- Zotina T. A., Sukhorukov V.V., Zhyzhaev A. M., Alexandrova Yu. V., Karpov A. D., Melgunov M.S., Miroshnichenko L. V. Particulate matter from water moss of a large Siberian river: Morphometric, mineral, elemental and radionuclide composition // Journal of Environmental Radioactivity, Volume 272, February 2024, 107354. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2023.107354

- Артамонова С.Ю., Бондарева Л.Г., Мельгунов М.С., Симонова Г.В.СОВРЕМЕННАЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ МИРНОГО ПОДЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА «КРИСТАЛЛ» И РАДИОНУКЛИДЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ) // РАДИОХИМИЯ – 2023 – том 65 – № 5 – с. 482–500. DOI: 10.31857/S0033831123050118

- Леонова Г. А., Белозерова О. Ю., Айсуева Т. С., Мальцев А. Е. Элементный состав минеральных фаз в торфяных отложениях болота Дулиха (Прибайкалье) по данным методов рентгеноспектрального анализа // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2023, no. 4б (56). с. 138-149. DOI 10.20403/2078-0575-2023-4б-138-149. DOI: 10.20403/2078-0575-2023-4б-138-149

- Журкова И.С., Щербов Б.Л. Сравнение геохимических последствий при беглых и устойчивых низовых пожарах // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2023. 20. С. 363–368. DOI: 10.31241/FNS.2023.20.047

- Леонова Г.А., Мальцев А.Е., Кривоногов С.К., Бобров В.А., Меленевский В.Н., Бычинский В.А., Богуш А.А., Кондратьева Л.М., Мирошниченко Л.В. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА ДУХОВОЕ НА СТАДИИ РАННЕГО ДИАГЕНЕЗА, ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ // Геология и геофизика, 2023, т. 64, № 4, с. 516–546. DOI: 10.15372/GiG2022116. DOI: 10.15372/GiG2022116

2024 год

- Leonova G.A., Maltsev А.Е., Kondratieva L.М., Krivonogov S.К. Biogeochemical features of the formation of Holocene sediments in Lake Dukhovoe (Eastern Baikalia) // Limnology and Freshwater Biology. 2024. - № 4. - P. 352-357. DOI: 10.31951/2658-3518-2024-A-4-352

- Maltsev A.E., Bobrov V.A., Leonova G.A., Preis Y.I., Klimin M.A., Bychinsky V.A. Biogeochemistry of Peat Deposits of the Holocene Section of the Vydrino Bog (Southern Baikal Region) // Geochemistry International, 2024, Vol. 62, No. 8, pp. 844–863. DOI: 10.1134/S0016702924700435

- Maltsev A.E., Krivonogov S.K., Solotchina E.P., Smolentseva E.N. Lake evolution and climate change in the SouthWest Siberia // Limnology and Freshwater Biology. 2024. - № 4. - P. 421-427. DOI: 10.31951/2658-3518-2024-A-4-421

- Preis Yu.I., Maltsev A.E., Leonova G.A. Assessment of Holocene climate influence on hydrothermal regime of paleoecotopes within Ryams of the Baraba forest-steppe (southern Western Siberia) // Limnology and Freshwater Biology. 2024. - № 4. - P. 580-587. DOI: 10.319512658-3518-2024-A-4-580

- Sattarova V.V., Artemova A.V., Aksentov K.I., Mariash A.A., Melgunov M.S., Kirichenko I.S. Chemical and diatom compositions of dating deep-sea sediment core of the Kuril-Kamchatka Trench, northwestern Pacific // Regional Studies in Marine Science, 2024

- Zotina T.A., Melgunov M.S., Dementyev D.V., Alexandrova Y.V., Karpov A.D. Species-specific trends of plutonium, radiocesium, and potassium-40 levels in three fish species of the Yenisei river (Siberia, Russia) // Journal of Environmental Radioactivity, Volume 280, 107561. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2024.107561

- БОБРОВ В.А., ЩЕРБОВ Б.Л., БУДАШКИНА В.В., МЕЛЬГУНОВ М.С., МАЛЬЦЕВ А.Е., СТРАХОВЕНКО В.Д. ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЧЕРДАЧНОЙ ПЫЛИ В СЕЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ, Номер: 1 (57) Год: 2024 Страницы: 95-109. DOI: 10.20403/2078-0575-2024-1-95-109