Лаборатория рудообразующих систем (214)

Заведующий лабораторией

Кандидат геолого-минералогических наук Неволько Петр Александрович

Научный руководитель базового проекта

Доктор геолого-минералогических наук, Калинин Юрий Александрович

Кадровый состав лаборатории

Состав лаборатории насчитывает более 20 сотрудников, имеющих большой опыт результативных исследований, в том числе: 3 доктора геолого-минералогических наук, 11 кандидатов наук, а также квалифицированных инженеров и лаборантов.

Контакты

Заведующий лабораторией к.г.-м.н. Неволько Петр Александрович

тел: +7-913-717-54-02, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лаборатория рудообразующих систем была сформирована в 2017 году на базе и из числа сотрудников лаборатории рудно-магматических систем и металлогении, которую долгое время возглавлял Борисенко Александр Сергеевич. Его богатый профессиональный опыт и сформированная за длительное время металлогеническая школа нашли свое место в новой лаборатории, где он является научным руководителем. Основными объектами исследования лаборатории являются рудные месторождения широкого спектра полезных ископаемых. Кадровый состав лаборатории представляет собой сбалансированный коллектив, который позволяет проводить изучение рудных месторождений начиная от геологического картирования до изучения вещественного состава, определения физико-химических параметров формирования и заканчивая численным моделированием. Работы, выполняемые сотрудниками лаборатории, носят как фундаментальный, так и прикладной характер и могут быть востребованы на всех стадиях геологического изучения недр.

Основные объекты исследования, экспедиции, эксперименты, разработки

Забайкальский край

Восточное Забайкалье является одним из старейших золоторудных районов Сибири и уже более 300 лет остается крупнейшим источником важнейших видов минерального сырья России. В его пределах известно большое количество золоторудных, золотосодержащих комплексных, сурьмяных, ртутных и других месторождений полезных ископаемых. В последние годы существенный прирост запасов золота был достигнут за счет разведки и переоценки золото-медно-железо-скарновых месторождений, которые сейчас составляют основу минерально-сырьевой базы золота Забайкальского края. В настоящее время главными объектами исследований являются крупные Au-Cu-Fe-скарновые месторождения – Быстринское, Култуминское и Лугоканское месторождения, суммарный запас которых составляет около 430 тонн золота. Проведенный комплекс исследования позволяет предположить, что существует большое количество предпосылок отнесения Au-Cu-Fe-скарновых месторождений (Быстринского, Култуминского, Лугоканского) Восточного Забайкалья к новым типам золоторудным и золотосодержащим месторождениям для исследуемого региона – “reduced” porphyry copper-gold deposit или reduced intrusion-related gold deposit.

Верхне-Ильдиканский участок Быстринского Au-Cu-Fe-скарнового месторождения Восточное Забайкалья

Керносклад ООО "Востокгеологии", Газимуровский Завод

Кузнецкий Алатау

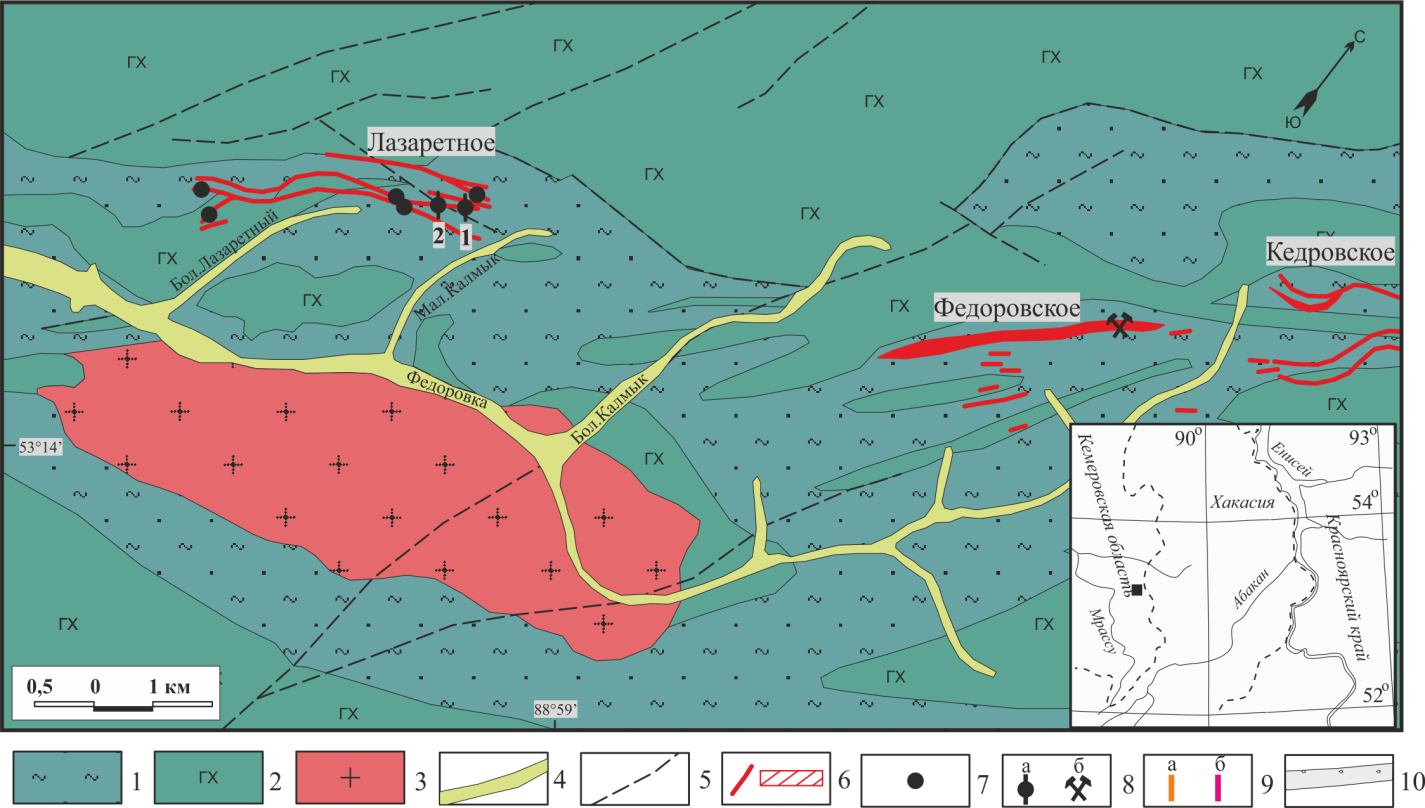

Ортон-Федоровская золоторудная площадь расположена в пределах юго-восточной части Кемеровской области, примыкая на востоке к областной границе с Республикой Хакасия. История изучения золотоносности района начинается с 1830 года, и до 20-х годов ХХ столетия, в основном, оно было направлено на разведку россыпных месторождений золота. Всего в контурах Ортон-Фёдоровского золотороссыпного узла добыто более 30 тонн учтенного золота, в том числе по р. Фёдоровка – 10821 кг, р. Бол. Ортон – 577 кг, р. Мал. Ортон – 199 кг. Традиционно считается, что ведущими типами золотого оруденения в пределах Ортон-Федоровской площади являются месторождения золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формации. К ним принадлежат месторождение Федоровское-1, рудопроявления Кедровское, Магызынское, Комсомольское, Лазаретное, Петропавловское. Рудные тела этих месторождений зачастую имеют жильную или штокверковую морфологию, иногда характеризуясь бонанцевым распределением золота.

Одним из объектов, который изучается в последние годы в лаборатории является рудопроявление Лазаретное. В геологическом плане оно занимает место на западном фланге продолжения зон месторождения Федоровское-1, в пределах Мрасского антиклинория. Первоначально предполагалось, что золотая минерализация в пределах Лазаретного рудопроявления будет характеризоваться идентичными вещественно-геохимическими и генетическими признаками, что и на месторождении Федоровское-1. Однако новые данные о вещественном составе руд, их геохимических особенностях и условиях формирования позволили обосновать, что золотая минерализация в пределах рудопроявления Лазаретного представляет собой самостоятельное золотое оруденение в осадочных толщах.

Схема геологического строения и золотоносности юго-западной части Ортон-Федоровской золоторудной площади

Алтай

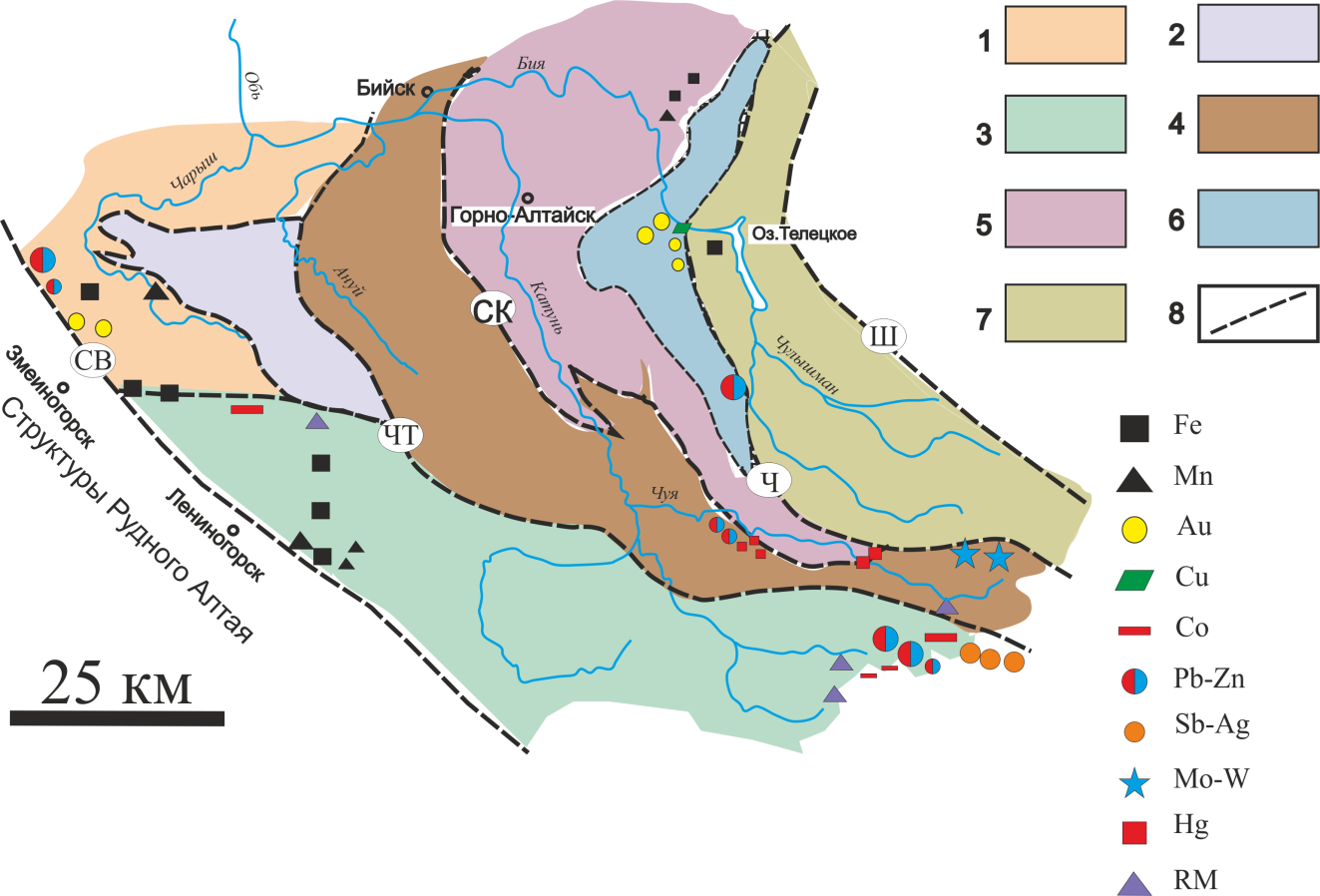

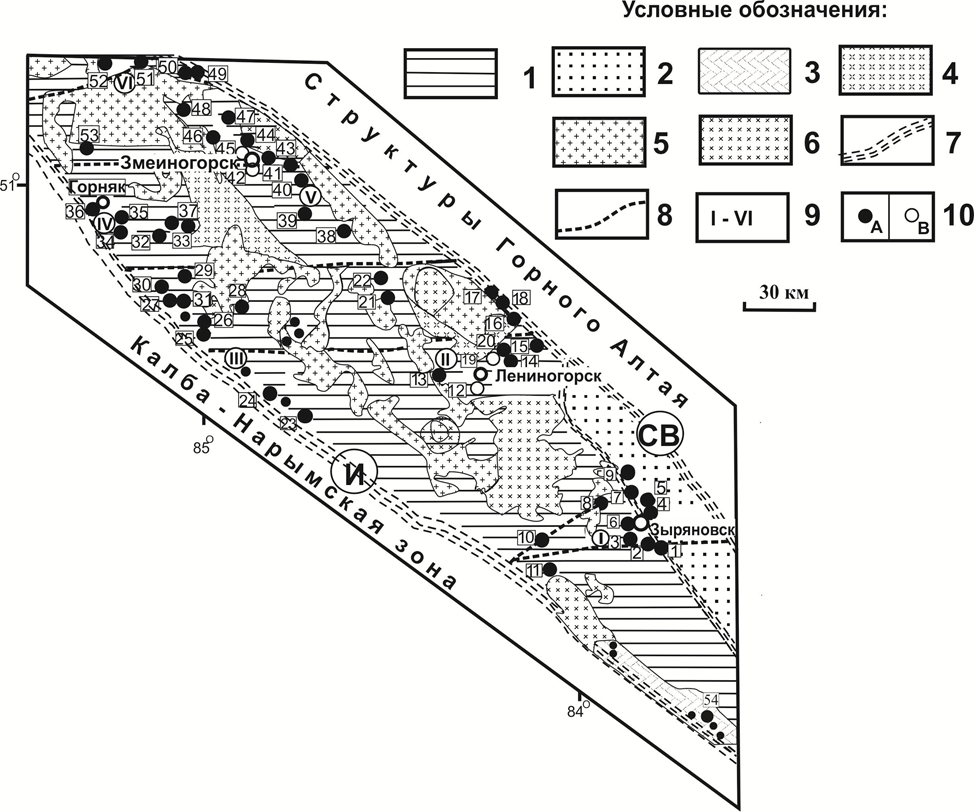

Алтай занимает западную часть Алтае-Саянской складчатой области и включает в себя два разновеликих блока — Юго-Западный Aлтай и Горный Aлтай. В пределах Юго-Западного Aлтая выделяют Рудный Алтай, расположенный в его северо-западной части (Россия—Казахстан) и протягивающийся в юго-восточном направлении на 500 км при ширине около 100 км. На северо-востоке территории Алтая выделяется Горный Aлтай, который прослеживается от границы Рудного Алтая (Северо-Восточной зона смятия) на восток более 300 км вплоть до Западного Саяна. Проведенные исследования на территории Горного и Pудного Алтая установили их разную историю геологического развития и показали различную металлогению этих регионов. Горный Алтай является регионом полициклического развития, в котором в период с венда-раннего кембрия до пермо-триасового времени установлены этапы проявления субдукционных, аккреционно-коллизионных и рифтогенных процессов, сопровождаемые образованием определенного типа магматизма и эндогенного оруденения. Развитие металлогении в геологической истории региона было дискретным и наиболее широко она проявилась в герцинский и постгерцинский этапы, когда сформировался широкий и разнообразный комплекс минеральных ресурсов, часть из которых имеют промышленные параметры. Это железо, ртуть, золото, серебро, молибден, вольфрам, кобальт, полиметаллы и редкоземельные металлы. На территории Горного Алтая выделяется несколько крупных рудных районов, развитых в разных структурно-формационных зонах. На западе это Белорецко-Холзунский железорудный, на северо-востоке – Каянчинско-Синюхинский флюорит-золоторудный, на юго-востоке – Курайский золото-ртутнорудный и Юстыдский редкометально-сереброрудный, на юге – Калгутинский редкометально-вольфрамовый и Уландрыкский уран-редкоземельно-медный рудные районы. Наиболее крупными рудными месторождениями в этих районах являются: Холзунское (Fe,P2O5), Каракульское (Co,Bi), Синюхинское (Au), Акташское (Hg), Чаган-Узунское (Hg), Озерное и Пограничное (Ag), Калгутинское (Mo,W), Алахинское (Li, Ta), Рудный Лог (Y, Fe спекулярит) и Урзарсайское (W шеелит). В отличие от Горного Алтая металлогения Рудного Алтая представлена в основном колчеданным оруденением разных минеральных типов – медно-колчеданного, колчеданно-полиметаллического и баритполиметаллического. Оруденение тесно связано с вулканизмом базальт-риолитовой формации, сформировавшейся в связи с субдукционными процессами и развитием герцинской островодужной системы. Колчеданное оруденение проявилось в возрастном диапазоне от эмса до франа включительно, имеет узловое распределение с образованием 6 рудных районов и локализуется на разных стратиграфических уровнях девонских вулканогенно-осадочных отложений.

Природа Алтая

Южный Тянь Шань (Киргизия)

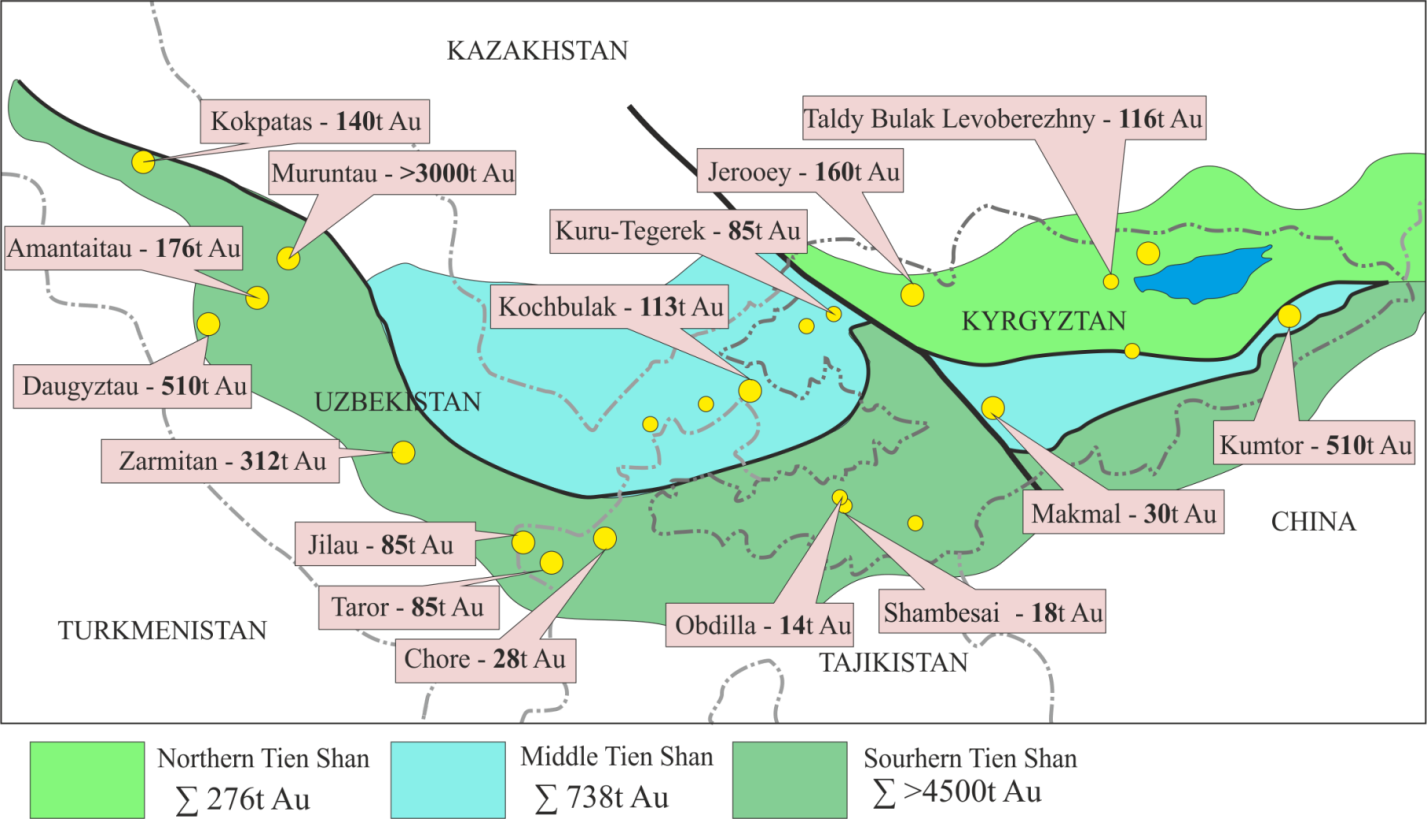

В 2017 году начаты работы на новом для лаборатории "полигоне", где широко распространены золотосульфидные месторождения – структуры Центрального и Южного Тань-Шаня. Одним из ключевых объектов является Южно-Ферганский ртутно-сурьмяный пояс (ЮФРСП). Еще в советское время в период масштабного изучения и эксплуатации ртутно-сурьмяных месторождения ЮФРСП отмечалась повышенная золотоносность руд этих объектов. Однако ориентированность только на главные рудные компоненты, а также отсутствие "рабочих" геолого-поисковой и генетической моделей месторождений карлин типа не позволили в полной мере оценить золотоносный потенциал рудного пояса. О существовании в пределах ртутно-сурьмяного тренда промышленных месторождений золота карлин типа ярко свидетельствует открытие и оценка трех месторождений в его пределах – Северный Акташ, Обдилля и Шамбесай в течение последнего десятилетия.

"Золотой запас" структур Тань Шаня

Документация и опробование траншеи

Вьетнам

Территория северо-восточного Вьетнама – это уникальный геологический полигон, где на относительно небольшой площади сосредоточены разнородные геологические формации, образование которых связано с субдукцией, коллизией, рифтогенезом, внутриплитным магматизмом и вулканизмом. Такая сложная геологическая история развития региона создала условия для различных типов оруденения, каждый из которых имеет специфические наборы вещественных и геологических признаков.

История сотрудничества новосибирского Института геологии и минералогии и вьетнамского Института геологических наук насчитывает несколько десятилетий. В разное время коллективы нашего института, сначала под руководством члена-корреспондента РАН Глеба Владимировича Полякова, а затем доктора геолого-минералогических наук Андрея Эмильевича Изоха, совместно с вьетнамскими коллегами изучали магматические формации и связанные с ними месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы. С начала 2000-х коллективы ученых во главе с Александром Сергеевичем Борисенко и Иваном Васильевичем Гаськовым приступили к изучению гидротермальных месторождений золота, сурьмы, ртути, цветных металлов.

Российско-вьетнамский полевой отряд

Северный Вьетнам

Салаирский кряж

На территории Салаирского кряжа основным полигоном исследований является Егорьевский рудно-россыпной район. Главным богатством района являются россыпи золота, промышленное освоение которых началось в 1830 году. Несмотря на высокую степень отработанности, россыпной потенциал далеко не исчерпан, и в настоящее время продолжается добыча золота на многих объектах, в то время как конкретные коренные источники большинства россыпей до сих пор достоверно не установлены. Широко распространены золотоносные коры выветривания, являющиеся важным источником золота аллювиальных россыпей. В районе находятся Новолушниковское месторождение золото-сульфидно-кварцевого типа, Егорьевское месторождение золота в корах выветривания и ряд рудопроявлений и пунктов минерализации золота.

В рудных объектах, корах выветривания и в аллювиальных россыпях распространено редко встречающееся в других рудных районах золото, содержащее до 25 мас.% Hg и/или до 4 мас.% Cu, несущее генетическую информацию, требующую расшифровки. Разнообразен и набор минералов-микровключений в золоте. Исследования базируются на сравнительном анализе выявленных и ранее установленных для экзогенных и эндогенных объектов как Салаирского кряжа, так и других районов, минералого-геохимических свойств и минеральных парагенезисов золота, позволяют прогнозировать эндогенное золотое оруденение по россыпям и корам выветривания, что, в условиях плохой обнаженности территории, имеет как теоретическое, так и важное практическое значение. По типоморфизму, типохимизму и минеральным ассоциациям выделены основные типы самородного золота, источниками которого является жильное или прожилково-вкрапленное золото-(сульфидно)-кварцевое оруденение. Происхождение некоторых разновидностей золота пока не ясно. Изучаются также характер и степень гипергенного преобразования (или новообразования) золота в корах выветривания и россыпях. Создана и пополняется обширная база данных по типоморфизму и типохимизму самородного золота.

Для исследований привлекается новый, обширный и уникальный фактический материал, в том числе по экзогенным золотоносным образованиям площадей, примыкающих к Егорьевскому месторождению золота в корах выветривания, по рудному золоту Новолушниковского месторождения и по другим объектам. Проводимые исследования продолжают разработки Н.А. Рослякова, Г.В. Нестеренко, Ю.Г. Щербакова и других признанных специалистов, расширяют познание экзогенного и эндогенного золотого оруденения Салаирского кряжа.

Самородное золото

Полигон отработки россыпи на реке Вершина Ика (Салаирский Кряж)

Республика Тыва

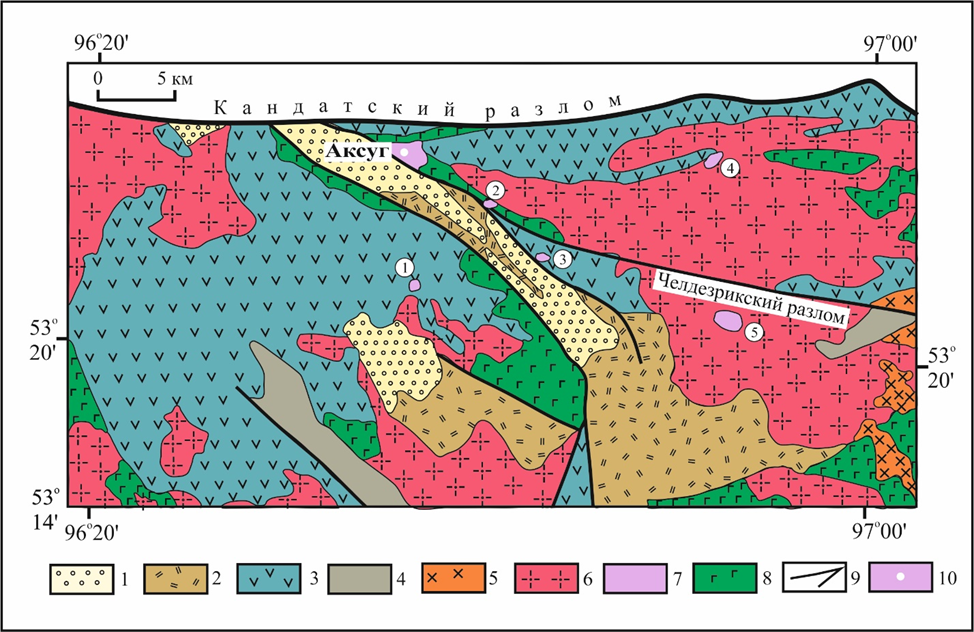

Территория Тывы характеризуется наличием многочисленных проявлений меди различных формационных типов. По потенциальной промышленной значимости наибольший интерес представляет оруденение медно-молибден-порфирового типа. Крупным представителем такого типа оруденения является Аксугское месторождение, расположенное в северо-восточной части Республики Тыва на южном склоне Восточного Саяна в его сочленении с Западным Саяном по зоне Кандатского разлома. Район месторождения расположен в Хамсаринской зоне, сегменте протяженного пояса венд-раннекембрийских островодужных комплексов, сформировавшихся в Алтае-Саянской области при субдукции Палеоазиатского океана.

Месторождение открыто в 1952 г. при проведении геологической съемки, в настоящее время ведутся подготовительные работы к его эксплуатации. Руды характеризуются повышенными содержаниями Au, Pt, Pd, Re. Аксугский массив сложен по периферии полнокристаллическими габброидами и диоритами, в центральной части – тоналитами и плагиогранитами. Эти породы прорываются штоко – и дайкообразными телами порфировых пород, с которыми пространственно и во времени ассоциирует Cu-Mo оруденение. Вблизи месторождения Аксуг расположен ряд рудопроявлений (Биче-Кадыр-Осское, Верхнее-Даштыгойское, Кадыр-Ойское, Улуг-Кадыр-Осское, Даштыгское и др.) с аналогичной минерализацией, по ряду признаков, объединяемых в Аксугский рудный узел.

Один из наиболее дискуссионных вопросов при изучении месторождения – возраст магматических пород и оруденения. Большинство исследователей придерживается точки зрения о девонском возрасте магматизма и оруденения месторождения Аксуг. Новые данные по U-Pb датированию цирконов, полученные сотрудниками лаборатории в 2016-2017 гг., а также проведенные исследования по Re-Os датированию молибденитов (2003 г.) позволили обосновать кембрийский возраст магматизма и оруденения. Полученные данные свидетельствуют о связи крупномасштабного Cu-Mo оруденения порфирового типа Тывы с кембрийским магматизмом.

Район Аксугского месторождения

Геологическая схема Северо-Восточной Тувы и положение месторождения Аксуг

Стратифицированные образования: 1 – терригенные образования атакшильской свиты (D2), 2 – вулканогенно-осадочные образования кендейской свиты (D1:O3), 3 – вулканогенно-осадочные образования хамсаринской свиты (Є1), 4 – осадочно-метаморфические породы билинской свиты (RF3); Интрузивные образования: 5 – бреньский комплекс сиенит-граносиенит-гранитовый (D1:O3), 6 – таннуольский комплекс гранодиорит-плагиогранитовый (Є2), 7 – аксугский комплекс габбро-плагиогранит-диоритовый (Є1-2), 8 – хойтоокинский комплекс пироксенит-габбровый (Є1-2); 9 – тектонические нарушения, 10 – местоположение месторождения Аксуг. Цифрами на карте показаны рудопроявления Cu и Mo, предположительно связанные с аксугским комплексом: 1 – Кадыр-Ойское, 2 – Верхне-Даштыгойское, 3 – Биче-Кадыр-Осское, 4 – Даштыгское, 5 – Улуг-Кадыр-Осское.

Монголия

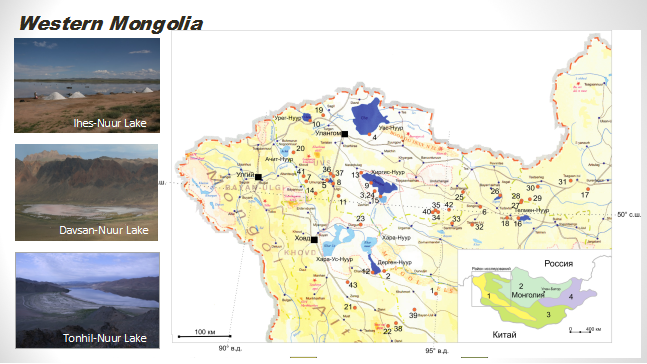

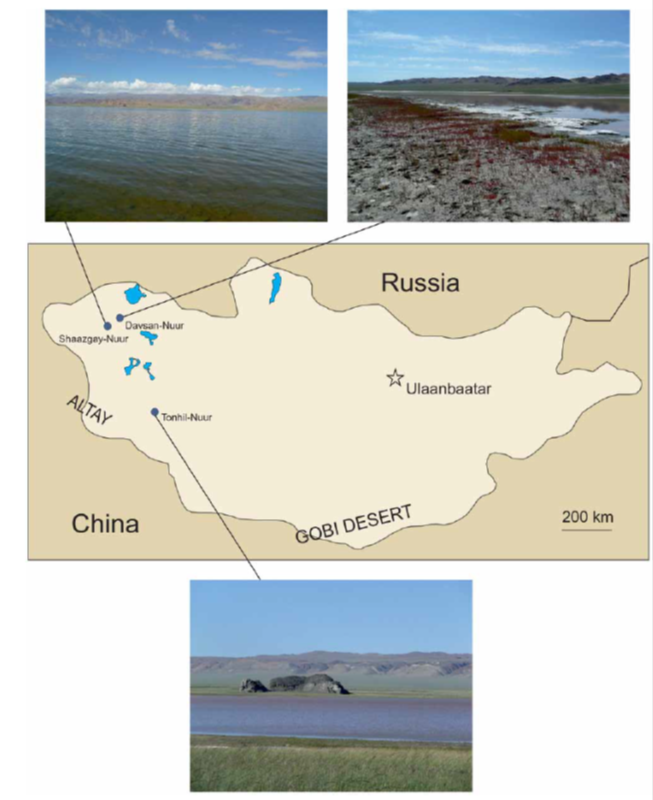

Гидроминеральное сырье (подземные рассолы, крупные минерализованные озера, салары) за последние годы стало объектом повышенного интереса и интенсивного изучения в качестве источника рентабельного извлечения не только традиционных товарных продуктов (поваренная соль, сода, сульфат натрия), но и других ценных компонентов (литий, бром, калий, бор, магний).

На сегодняшний день главной экологической проблемой водных объектов Монголии является не только загрязнение питьевых источников тяжелыми металлами, поступающими в результате выщелачивания горных пород (в частности, щелочных гранитов, содержащих радиоактивные элементы), но и всевозрастающим использованием этих объектов для туристических, бытовых и хозяйственных нужд.

Исследуемые озера на территории Западной Монголии (International Training Course on Salt Lakes and Salts – Китай, 2017)

Переправа через реку Ховд, Монголия

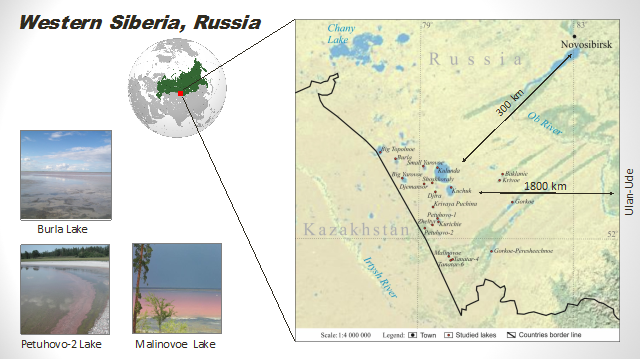

Северный Казахстан

Степи Северного Казахстана непосредственно прилегают к Северо-Казахстанской урановорудной провинции, что предполагает выщелачивание урана и других тяжёлых металлов в солёные бессточные озёра из горных пород поверхностными и подземными водами. Изучаемая нами Ишимская степь является непосредственным продолжением Кулундинской степи в Алтайском крае Российской Федерации, где также расположены озёра, уникальные по запасам минеральных солей. Эти озёра представляют практический интерес для промышленного освоения, как источник природных минералов – мирабилита, галита, соды и гипса, однако характеризуются низкими содержаниями радиоактивных элементов в воде и донных осадках.

Исследуемые озера Северного Казахстана (World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS – Чехия, 2016)

Отбор проб воды и донных отложений озера Эбейты

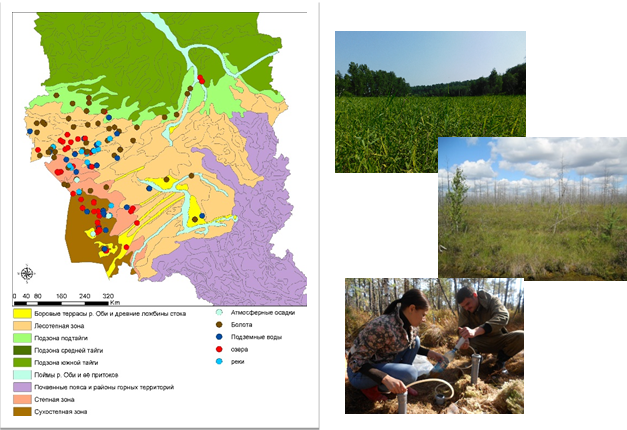

Западная Сибирь

Западная Сибирь характеризуется высокой концентрацией поверхностных водных объектов: здесь расположено более 12000 озер, а заболоченность достигает 90% на севере. Такие болотные и озерные системы способны накапливать различные природные ресурсы, в том числе микроэлементы и органические вещества, что делает эту территорию уникальной при поиске альтернативных источников сырья и топлива.

На Васюганской, Барабинской и Кулундинской равнинах нами опробовано более 70 болот и выявлена отчетливая широтная зональность. Зональная широтность в сочетании с локальными факторами (изменения в рельефе, перепады гипсометрических уровней, геологическое строение территории и т.д.), обусловливает смену химического состава болотных и озерных вод при переходе от таежной к лесостепной и степной ландшафтным зонам. Выделение признаков подобия и отличия в поведении элементов в гумидной и аридной климатических зонах является основой для понимания процессов миграции и перераспределения вещества в экзогенных условиях.

Исследуемые болота на юге Западной Сибири

Исследуемые озера на территории Алтайского Края (13th International Conference on Salt Lake Research ICSLR 2017) – Россия, Улан-Уде, 2017)

Коллектив лаборатории составлен из дополняющих друг друга исследовательских групп, занимающихся различными аспектами изучения рудных месторождений.

металлогенические исследования

Металлогенический анализ и районирование территории является основой для оценки рудоносности площадей и прогноза проявления оруденения. Металлогенический анализ является важнейшим инструментом, играющем доминирующую роль в экономически эффективном промышленном освоении территорий и воспроизводстве минерально-сырьевой базы. При проведении такого рода работ происходит выделение и обоснование региональных и локальных критериев проявления оруденения различного формационного типа. На основе выявленных признаков проводятся обобщающие работы и выделяются перспективные площади для постановки детальных поисково-оценочных работ. При отсутствии регионального металлогенического районирования не представляется возможным эффективно пользоваться всем богатством недр – вещественным составом руд;

Структурно-металлогеническая карта Горного Алтая. Структурно-формационные зоны: 1 – Чарышско-Инская; 2 – Талицкая; 3 – Холзунско-Чуйская; 4 – Ануйско-Чуйская; 5 – Бийско-Катунская; 6 – Уйменско-Лебедская; 7 – Телецкая. Зоны разломов: СВ – Северо-Восточная; ЧТ – Чарышско-теректинская; СК – Сарасинско-Курайская; Ч – Чокракская; Ш – Шапшальская (Гаськов, 2018)

Структурно-металлогеническая схема Рудного Алтая. Условные обозначения. 1 – средне-, верхнедевонские вулканогенно-осадочные образования Рудного Алтая; 2 – отложения Белоубинско-Маймырского задугового прогиба; 3 – высокометаморфизованные вулканогенно-осадочные отложения Курчумского блока; 4 – доскладчатые девонские (D2) диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, плагиограниты; 5 – средне-, верхнекаменоугольные (С2-3) гранодиориты, диориты, плагиограниты и адемелиты (змеиногорский комплекс); 6 – верхнепермские – нижнетриасовые (P2-T1) порфировидные биотитовые и биотит-роговообманковые граниты (калбинский комплекс); 7 – основные разломы разделяющие складчатые системы (И – Иртышская и СВ-Северо-Восточная зоны смятия); 8 – поперечные разломы; 9,10 – рудные районы (9) и месторождения (10): а – колчеданно-полиметаллические и медно-колчеданные; б – барит-полиметаллические. I – Зыряновский, II – Лениногорский район, III – Прииртышский, IV – Золотушинский, V – Змеиногорский, VI – Рубцовский рудные районы. (Гаськов, 2018)

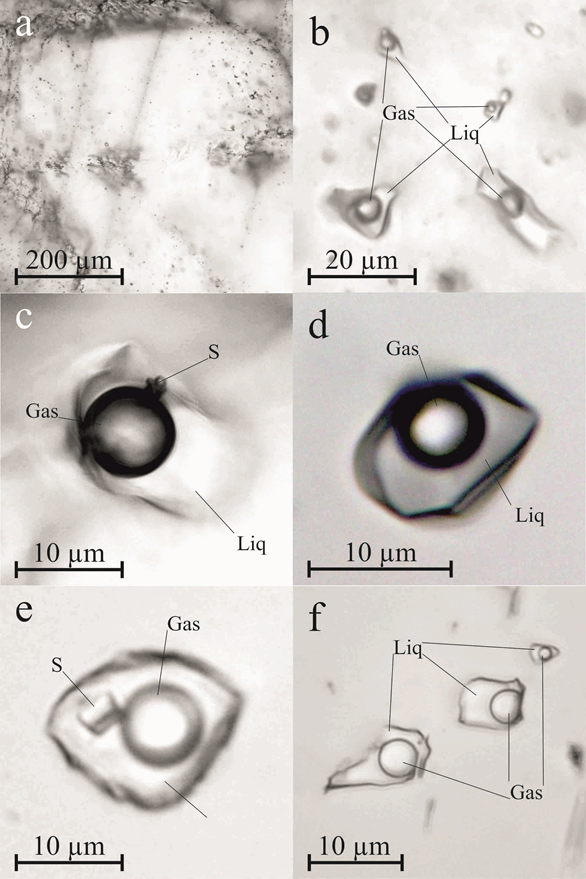

определение физико-химических параметров формирования месторождений и выяснение источников рудного вещества

Выяснение физико-химических параметров формирования рудных месторождений и восстановление эволюции рудообразующих флюидов является одним из важнейших направлений в теории рудообразования. В сочетании с информацией об источниках рудного вещества и гидротермальных флюидов, принимающих участие в формировании оруденения, полученные данные служат основной создания обобщенной генетической модели формирования. Термобарогеохимические исследования позволяют оценить температуру, концентрацию и солевой состав рудообразующего флюида, а инструментальный анализ флюидных включений на рамановском спектрометре несет информацию о вещественном составе газовой и минеральном твердой кристаллических фаз. Сотрудники лаборатории рудообразующих процессов имеют опыт проведения подобных исследования для ряда рудных объектов Забайкальского края, Енисейского и Салаирского кряжей, Кузнецкого Алатау, Вьетнама и т.д.

Флюидные включения редкометальных месторождений Забайкалья

моделирование процессов рудообразования (а), химического выветривания вещества в окружающей среде обогатительных предприятий (б), осадкообразования и раннего диагенеза в озерно-болотных системах (областях внутреннего стока) (в) гетерогенных взаимодействий в многокомпонентных системах вода-торф с акцентом на сорбционные процессы

Физико-химическая сущность вышеуказанных процессов может быть количественно проинтерпретирована с помощью аппарата химической термодинамики. Для этого в лаборатории имеется ряд программ (“HCh”, МГУ; WATEQ4F, PHREEQC (USGS), Chiller и квалифицированные специалисты. В большей мере решаются обратные задачи, т.е. с помощью вариаций параметров модели (Т и Р, рН и Eh, летучести газов, концентрации элементов-комплексообразователей в растворах и т.д.) выясняются главные факторы, приведшие к формированию наблюдаемых закономерностей на конкретных геохимических объектах. В частности, опубликованы модели выноса токсичных элементов из насыпных хвостохранилищ золото-обогатительных предприятий Кемеровской области с долговременным прогнозом их влияния на окружающую среду, модели распространения/концентрирования урана на территории шламохранилищ предприятий Росатома (НЗХК, Ангарск, Зеленогорск), модели взаимодействия озерных и болотных вод с вмещающими породами в регионах Юга Сибири, Казахстана, Монголии в процессе формирования их геохимических типов (содовых, хлоридных, сульфатных). Термодинамическая модель испарения вод озер, для которых физико-химические параметры и химический состав определены в процессе полевого опробования, позволяет адекватно воспроизвести разный солевой состав формирующихся эвапоритов, где главные минералы нахколит, галит и тенардит соответственно.

Три монгольских озера разного химического типа (содовое, сульфатное и хлоридное)

компьютерное моделирование процессов рудообразования

Для выполнения физико-химического моделирования, опирающегося на термобарогеохимические исследования, солевой состав флюидных включений и химический состав руд, процессов минералообразования месторождений, изучения возможных механизмов переноса и отложения рудных элементов и расчет ряда равновесных состояний гидротермальной системы, по составу близкой к природным рудообразующим системам месторождений, важную роль играет компьютерное термодинамическое моделирование. Подобные исследования с применением программных пакетов Chiller и Selektor были проведятся сотрудниками лаборатории для построения физико-химических моделей рудообразования на Hg, Hg-Sb, Hg-Au, Au-Sb, Au-Ag, Ag-Sb, Ni-Co-As(±U-Ag), Co-S-As(±Au-W), Cu-Co-As(±Sb-Ag), Mo-W-Be, Sn(In), Sn-S(In) и In месторождениях.

изучение экзогенных месторождений золота

Исследования направлены на решение фундаментальной проблемы рудной геологии – выяснение условий, источников и механизмов формирования рудных концентраций металлов в различных геологических обстановках. Изучение закономерностей миграции, трансформации (механической и химической) и аккумуляции самородного золота в процессах физико-химического гипергенного преобразования разнотипной эндогенной минерализации позволяет выявить и охарактеризовать основные механизмы гипергенной эволюции разнотипной эндогенной минерализации в различных по геолого-металлогеническим и ландшафтно-геоморфологическим характеристикам районах, что имеет несомненный фундаментальный научный интерес. Изучение процессов формирования и функционирования экзогенных рудообразующих систем, объединяющих в себе, согласно классическому определению, источники рудного вещества, пути его перемещения и места локализации, помимо научного, имеет несомненное практическое значение, обусловленное необходимостью совершенствования принципов научного обоснования прогноза и поисков экзогенных и эндогенных месторождений золота и сопутствующих металлов (в том числе, платиновой группы).

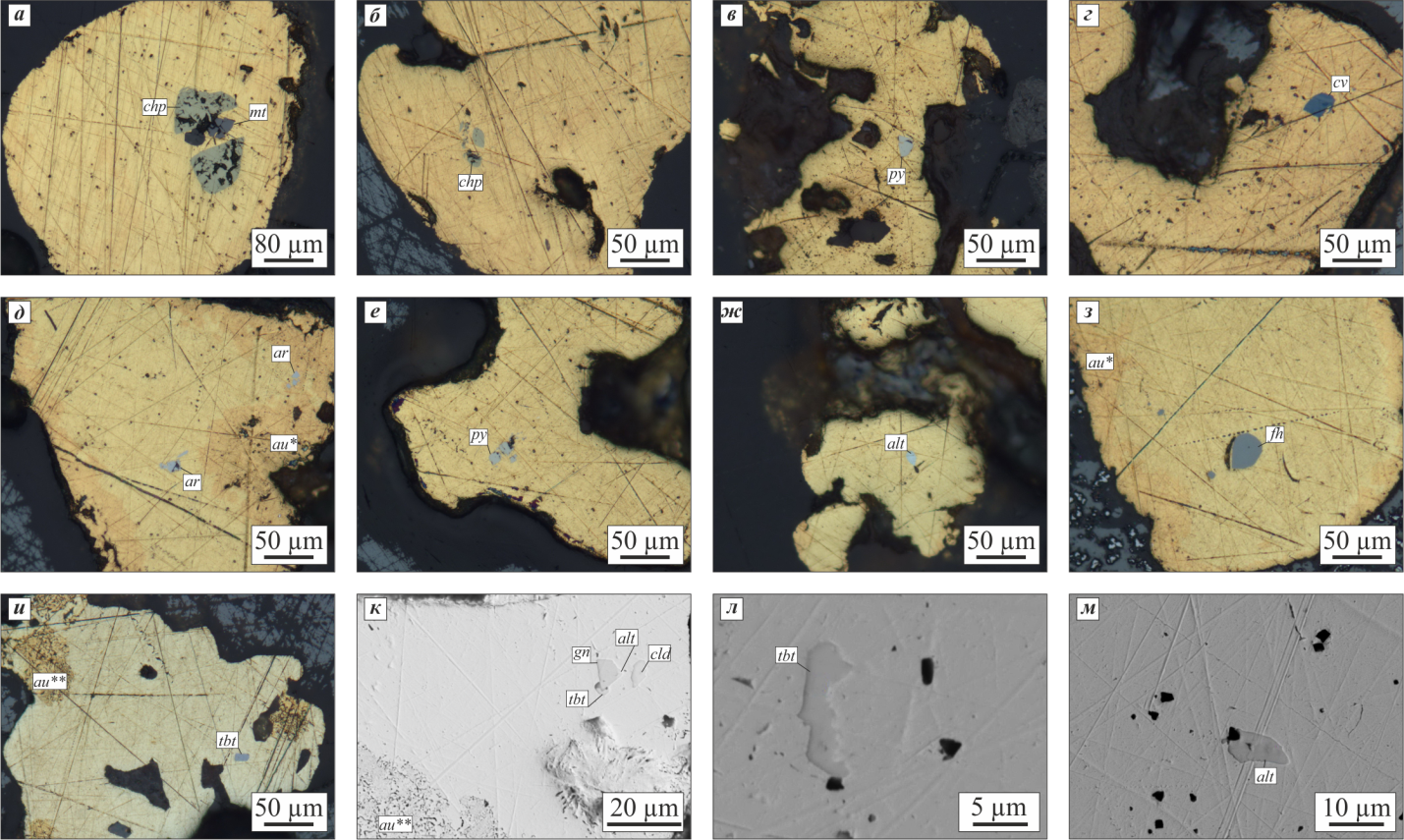

Минеральные микровключения в самородном золоте. Аббревиатура минералов: chp – халькопирит, mt – магнетит, py – пирит, cv – ковеллин, ar – арсенопирит, alt – алтаит, fh – блеклая руда, tbt – теллуровисмутит, gn – галенит, cld – колорадоит, au* – высокопробная гипергенная кайма, au** – "губчатое" самородное золото, содержащие 6-9 мас.% ртути и образованное в результате демеркуризации ртутистого Au0 (до 24 мас.% Hg)

исследования в области экзогенных природных систем

Закономерности миграции и накопления химических элементов в природных объектах установлены на примере сотни озер Новосибирской области и Алтайского края. Расчет всех индексов проводился с нормированием на фоновые концентрации для территории Западной Сибири (они как правило выше значений для верхней континентальной коры). На основе усредненных индексов геоаккумуляции показано, что донные осадки озер обогащены следующими элементами: Sr>Zn>V>Cr>Ni>Cu>As>Pb> Th>U>Mn>Fe>K>Ti. При этом индекс загрязнения выше нормы для Zn, V, Cr, Ni, Cu, As, Pb, U. Однако большая часть озер остается в категории незагрязненных объектов, за исключением объектов, на территории которых осуществляется рыболовная, промышленная или туристическая деятельностью (оз. Б.Яровое, М.Чаны, Сартлан, Яркуль).

В рамках проекта РНФ 17-77-10086 на основе опробования более 200 соленых озер Евразии уточнены принципы классификации химического типа содовых озер. Выделены два подтипа: (1) содовый (Soda) при содержаниях Na+ и (HCO3- + CO32-) >25% и их первой позиции в ранжировании ионов; (2) солено-содовый (Soda-Saline), в случае если Na+ первый катион в ранге, а сумма карбонат- и гидрокарбонат-ионов превышает 25%, но они не ведущие анионы в составе. Данная классификация позволяет обеспечить более четкое представление об особенностях формирования составов содовых озер, а именно "…содовые воды служат зеркалом противоречий в современной гидрогеохимии" (Шварцев, 2005).

прикладные прогнозно-металлогенические исследования

Кадровый состав лаборатории позволяет осуществлять различные виды работ на всех стадиях геологического изучения недр. На предварительной стадии: сбор и анализ имеющихся фондовых материалов по территории, создание электронной базы данных, прогнозную оценку территории и выявление перспективных поисковых площадей. На стадии проведения ГРР: геологическое и геолого-структурное картирование масштаба 1:1000 – 1:50 000, поисковые маршруты, документация и опробование горных выработок и керна скважин, литогеохимическая съемка, специализированные исследования (в зависимости от геолого-промышленного типа прогнозируемого оруденения). Одним из наиболее востребованных прикладных направлений реализации возможностей лаборатории рудообразующих систем является научное и методическое сопровождение поисковых и оценочных работ.

Отбор проб шнекового бурения

Промывка и документация шлиховых проб

А) Методы:

- оптическая диагностика рудных и породоборазующих минералов в проходящем и отраженном свете;

- минераграфическое описание аншлифов;

- петрографическое описание шлифов;

- минералогический анализ шлиховых концентратов;

- изучение минерального состава руд с помощью сканирующего электронного микроскопа и микрозонда;

- термобарогеохимические исследования флюидных включений в минералах;

- физико-химическое (термодинамическое) моделирование с помощью пакета программ “HCh” (МГУ), WATEQ4F (US Geological Survey), PHREEQC (US Geological Survey);

- извлечение поровых вод из ненарушенных кернов донных отложений с помощью гидравлического пресса;

- ступенчатое выщелачивание с определением форм нахождения элементов во фракциях природных веществ (торф, почва, донные осадки, грунты);

- определение сорбционных характеристик природных веществ (торф, почва, донные осадки, грунты);

- применение методов многофакторной статистической обработки данных при изучении геохимических процессов с использованием языка программирования R;

Б) Методики:

- комплексное изучение вещественного состава руд и пород (минеральный состав, основные и примесные компоненты);

- определение физико-химических параметров формирования месторождений;

- определение возраста формирования оруденения;

- создание генетических моделей месторождений;

- моделирование рудообразующих процессов;

- определение типоморфных и типохимических характеристик самородного золота;

- прогнозирование коренного оруденения по россыпям;

- шлихоминералогические поиски;

- оперативная литогеохимическая площадная съемка;

- газортутная атмогеохимическая съемка;

- оценка рудоносности гранитодиных интрузий по комплексу топоминералогических признаков;

2020 год

- Показано, что колчеданно-полиметаллическое оруденение Кызыл-Таштыгского месторождения (Тува) связано с вулканической постройкой центрального типа, локализуясь в нижнекембрийской «пестрой» пачке на трех литолого-стратиграфических уровнях. Холмообразная морфология главной рудной залежи, трубообразные рудные тела в корневой её части, прожилково-вкрапленные и массивные текстуры руд свидетельствуют о гидротермально-метасоматическом ее формировании на дне морского бассейна.

- Показано, что химический состав и минеральные ассоциации Au из коры выветривания указывают на мезо- или эпитермальное золото-(сульфидно)-кварцевое оруденение, в разной степени проявленное в Егорьевском рудно-россыпном районе. Наиболее распространено в коре выветривания самородное золото с пробностью более 900‰ и примесью ртути до 1-2 мас.%.

- Проведенный LA-ICP-MS анализ самородного золота из россыпей Салаирского кряжа позволяет прогнозировать коренные питающие источники.

2021 год

- Изучение металлогении золота на территории Республики Тыва показывает широкое развитие проявлений рудного золота различных формационных типов и разного возраста, связанные со сложной и длительной геологической историей этого региона. Проведенный анализ показывает, что в республике Тыва широко распространены проявления рудного золота различных формационных типов и разного возраста, связанные со сложной и длительной геологической историей этого региона. Территория Тувы является регионом полициклического развития, в котором в период с докембрия до кайнозоя проявились этапы субдукционных, аккреционно-колизионных и рифтогенных процессов, сопровождаемые образованием различного типа вулканизма и широким формированием гранитоидного магматизма. Развитие металлогении золота в геологической истории региона было дискретным и наиболее широко оно проявилась в островодужный этап (570-510 млн лет). Также продуктивным для образования золотого оруденения является позднекембрийско-ордовикский период формирования гранитоидного магматизма, с которым связаны золото-медно-молибден-порфировые и собственно золоторудные месторождения и проявления золото-скарновых, золото-кварцевых, золото-березитовых типов. На территории Тывы выделяется несколько золоторудных узлов, развитых в разных структурно-формационных зонах. К настоящему времени балансовые содержания, представляющие промышленный интерес выявлены на собственно золоторудном Тарданском месторождении с запасами Au - 7371,8 кг и на золотосодержащих месторождениях: колчеданно-полиметаллическом Кызыл-Таштыг, запасы которого оцениваются по Au в 15,08 т, Ag - около 700 т и медно-молибден-порфировом Ак-Суг с балансовыми запасами категории С2 по Au– 83 т и Ag - 368 т. Таким образом, сложная история геологического развития территории Республика Тыва, проявление разнообразных геологических событий, включая масштабные магматические процессы, привели к формированию в его недрах как собственно золоторудных так и золотосодержащих месторождений и рудопроявлений, которые дают основание предполагать выявление крупных промышленных запасов эндогенного золота и развитию золотодобывающей промышленности в республике.

- Валовые геохимические характеристики магматических пород и геохимическая специфика циркона могут использоваться в качестве индикаторов рудоносности на порфировое Cu-Mo оруденение при региональных и поисковых работах. На примере Быстринского и Шахтаминского месторождений (Забайкальский край) были разработаны критические пороговые значения для разбраковки рудоносных и безрудных интрузий: отношения Sr/Y > 65 и 10000*(Eu/Eu*)/Y > 850 (валовый состав породы), а также (Eu/Eu*) > 0,4, (Ce/Ce*)calc > 750 и Yb/Dy > 4 (для геохимических характеристик циркона). Кроме того, был разработан альтернативный метод расчета величины цериевой аномалии в цирконах на основе степенной функции распределения редкоземельных элементов.

- Hg-Sb месторождение Чаувай – яркий пример совмещения в пространстве двух контрастных типов оруденения: ртутно-сурьмяного и золотого. Приведены результаты изучения пространственно-временных и генетических соотношений золоторудной и ртутно-сурьмяной минерализаций на основе комплекса как традиционных геологических и минералого-геохимических методов, так и современных инструментальных методов анализа минерального состава. Установлены два типа руд, которые имеют четкую структурную приуроченность: а) ртутно-сурьмяные (киноварь-антимонитовые), приуроченные к джаспероидным брекчиям и проявленные исключительно вдоль тектонического контакта известняков Алайского разреза и терригенных пород толубайской свиты; б) золото-сульфидные (арсенопирит-пиритовые), локализованные в слабоизмененных карбонатно-терригенных породах толубайской свиты, залегающих над плоскостью тектонического контакта. Рудогенез происходил в течение следующих стадий: в позднедиагенетическую, без перерыва переходящую в катагенетическо-гидротермальную, которые характеризуются формированием золотой минерализации, и затем в более позднюю гидротермально-телетермальную, для которой свойственно развитие Hg-Sb оруденения. Установлено, что главным носителем невидимого золота («invisible gold») в рудах является фрaмбоидальный и идиоморфный пирит, особенно его высокомышьяковистые разновидности. Комплекс проведенных исследований показал, что золоторудное и ртутно-сурьмяное оруденение разорвано во времени и генетически связано с разными гидротермально-метасоматическими процессами, а месторождение Чаувай может классифицироваться как Carlin-like (Карлин-тип).

- В россыпях в районе Быстринского месторождения в значительной степени присутствует слабоокатанное самородное золото, недалеко перемещенное от его коренных источников. Слабая степень гипергенной трансформации зерен золота в россыпях указывает на то, что россыпи образованы непосредственно за счет эндогенной золотой минерализации, без промежуточных коллекторов. По химическому составу самородное золото из россыпи в бассейне р. Быстрая можно разделить на 3 типа и 1 подтип: (1) зерна золота с пробностью 800 - 995 ‰ и примесью меди до 0,73%; (2) зерна золота с порбностью 800–995 ‰ и примесью Hg до 4,68%; (2.1) бедные ртутью зерна золота с пробностью 800–995 ‰, содержащие те же ассоциации минеральных микровключений, что и зерна золота 2-го типа; и (3) золото с пробностью 400-770 ‰, содержащее до 8,5% Hg. Все выделенные типы зерен золота в разной степени проявляются на россыпях по реке Быстрая, а также ее притоков - Левая и Правая. Однако в россыпи по ручью Яковлевский отсутствует ртутьсодержащая низкопробная разновидность, а присутствует лишь самородное золото с малым содержанием меди. Медно-высокопробное самородное россыпное золото по химическому составу можно сопоставить с медно-самородным золотом скарновых месторождений Быстринское, Лугоканское, Култуминское. На Новоширокинском и Култуминском месторождениях описывается ртутьсодержащее самородное золото, связанное с формированием золотоносной полиметаллической минерализацией. Ртутьсодержащее самородное золота, наиболее широко распространенное в изученных россыпях, отсутствуют в рудах коренных месторождений. Коренной источник высокопробного ртутьсодержащего самородного золота может быть представлен как полностью эродированные верхние горизонты Быстринского месторождения.

2022 год

- Проведенные комплексные исследования гранитоидов и ассоциирующей с ними минерализации показали, что Култуминское Cu-Au-Fe месторождение относится к скарновым месторождениям, не связанным с порфирами. Оно сформировалось в результате внедрения двух сближенных во времени (159–161 и 157–158 млн лет) пульсов гранитоидов I-типа, относящихся к высоко-K известково-щелочной и шошонитовой сериям, на заключительной стадии коллизии, связанной с закрытием Монголо-Охотского палеоокеана. Гранитоиды обоих магматических пульсов, генерировавших скарновое оруденение, дифференцированы от монцонит-порфиров до граносиенит- и гранит-порфиров. Они произошли из умеренно-окисленных (цирконовые отношения Eu/Eu* = ср. 0,24 и ΔFMQ = ср. (+ 0,4) – (+ 0,6)), умеренно-водонасыщенных (валовые отношения Sr/Y = 40–64; цирконовые отношения Yb/Dy = ср. 3,6), низко- умереннофракционированных (валовые отношения Eu/Eu* = ср. 0,86) магм, которые эволюционировали в результате интенсивного взаимодействия с нижней корой (валовые отношения La/Yb = 24–54, (Dy/Yb)CN = 1,4–2,0, Yb = 0,5–1,2 г/т) и последующей фракционной кристаллизации в глубинных и малогубинных (коровых) магматических камерах.

- Главной отличительной особенностью Федоровского рудопроявления является широкая распространенность даек долеритов (D1–2) с сильно золотоносным магнетитом. Внедрение даек, вероятно, связано со становлением Федоровской гранитоидной интрузии, во всяком случае оно происходило близко одновременно. Дайки явились важным, возможно, главным источником золота при последующем метаморфогенно-гидротермальном рудообразовании. Рудные тела с высокими содержаниями золота находятся в кварцевых жилах, залегающих между гидротермально измененными дайками долеритов или силлами габбро-долеритов и углеродсодержащими сланцами и приурочены к тектонически нарушенным участкам рудных зон. Углеродсодержащие породы распространены более локально, чем на Лазаретном рудопроявлении. Основное количество самородного золота, вместе с гесситом, аргентитом, пираргиритом, полибазитом, фрайбергитом и другими минералами, выделилось в позднюю низкотемпературную (150–200 °С) стадию. Самородное золото крупное, средней пробности, содержания его в рудах могут быть очень высокими. Кроме даек источником золота явились, вероятно, как и на Лазаретном рудопроявлении, слабо золотоносные метаморфогенные жильно-метасоматические зоны, возникшие в Є2-О1. Золото в рудах сопровождается Ag, Te, Ba, Se, As, Sb, Pb, W, Bi – подвижными элементами, характерными для верхней части глубоко проникающего оруденения. По возрасту золотое оруденение сильно оторвано от даек и имеет смешанное, магматогенно-метаморфогенное происхождение. Сложное пространственное расположение рудных тел и крайне неравномерное распределение в них золота, среди прочих причин, пока не позволяют достоверно оценить ресурс рудопроявления

- Основным источником самородного золота россыпей Восточного Забайкалья, вероятно, явилось позднее, наложенное жильно-прожилковое оруденение золото-сульфидно-кварцевого типа. На рассматриваемых месторождениях оно было во многом сходно и полностью сэродировано на площади Быстринского месторождения, как и большая часть полиметаллического. Одним из источников самородного золота россыпей рек Лугия, Урюмкан, руч. Яковлевский продолжают служить кварц-полиметаллические руды, подобные Новоширокинским. Химические составы самородного золота россыпей Быстринского и Лугиинско-Урюмканского районов довольно близки между собой и отличаются от рудного золота. Высокая пробность самородного золота и наличие примеси ртути (до 1 масс. %) в золоте с пробностью выше 900‰ — основное отличие химического состава россыпного золота от такового рудного. Эти признаки самородного золота россыпей (как и большая крупность золотин) унаследованы от наложенного оруденения. Принадлежность Быстринского Au-Cu-Fe и Лугиинского Au-полиметаллического месторождений к скарново-порфирово-эпитермальной рудно-магматической системе отражается в наличии в россыпях высокопробного самородного золота с небольшой примесью меди, содержание которой напрямую зависит от пробности Au, и в присутствии в золотинах включений минералов Bi. Распространенность медьсодержащего золота в россыпях примерно одинакова, а включения минералов Bi, которые в рудах приурочены к скарнам, характерны для самородного золота россыпей Быстринского района в первую очередь россыпи р. Быстрая. Присутствие в высокопробных золотинах россыпей включений минералов поздней, полиметаллической стадии оруденения объясняется пространственной совмещенностью разновременных минеральных ассоциаций золота в рудах и наложением на них жильного россыпеобразующего оруденения. Относительная распространенность некоторых минералов-включений в золотинах россыпей, таких как минералы Bi, халькопирит, блеклая руда, сфалерит, арсенопирит, пирротин, а также тренд изменения химического состава россыпного золота в ряду р. Быстрая — руч. Яковлевский — реки Лугия, Урюмкан отражают латеральную зональность золотого оруденения и уровень его эрозионного среза

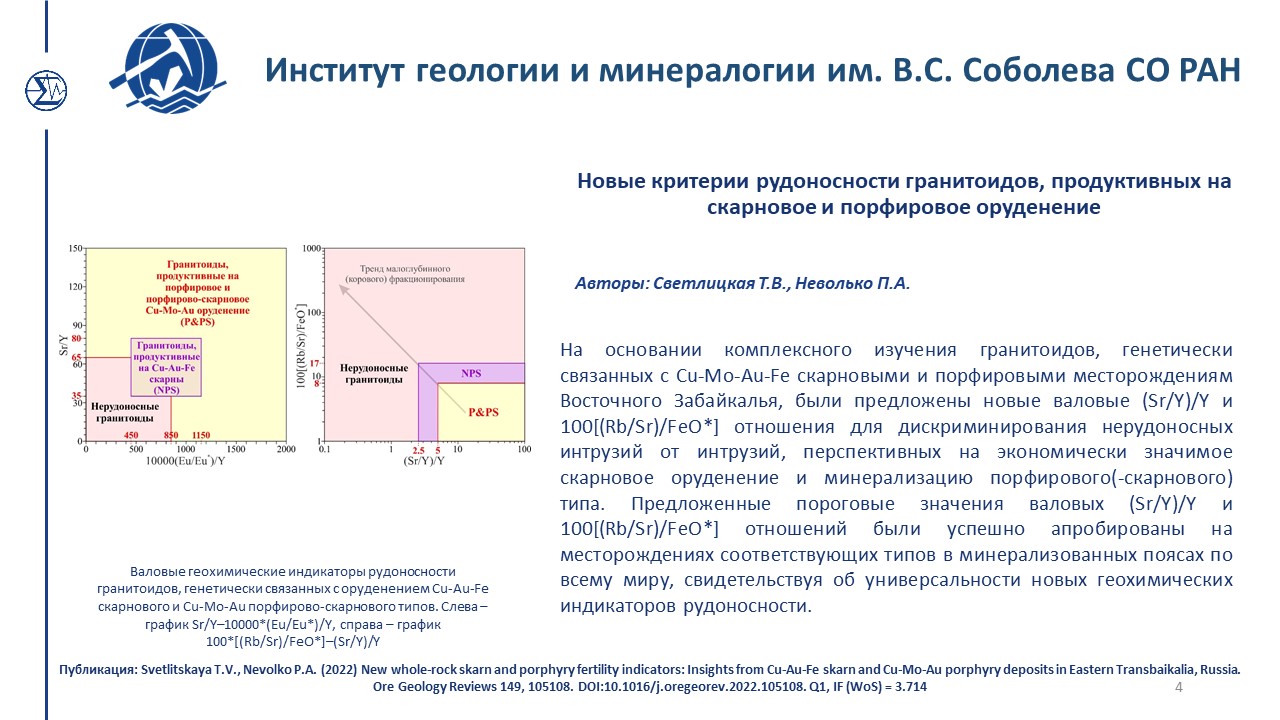

- На основании комплексного изучения гранитоидов, генетически связанных с Cu-Mo-Au-Fe скарновыми и порфировыми месторождениям Восточного Забайкалья были предложены новые валовые (Sr/Y)/Y и 100[(Rb/Sr)/FeO*] отношения для дискриминирования нерудоносных интрузий от интрузий, перспективных на экономически значимое скарновое оруденение и минерализацию порфирового типа. Предложенные пороговые значения валовых (Sr/Y)/Y и 100[(Rb/Sr)/FeO*] отношений были успешно апробированы на месторождениях соответствующих типов в минерализованных поясах по всему миру, свидетельствуя об универсальности новых геохимических индикаторов рудоносности

2023 год

- В республике Алтай показаны перспективы возможного выявления новых промышленных запасов рудного золота. Это прежде всего резервы, связанные с недоразведанными глубокими горизонтами Синюхинского месторождения. Запасы золота здесь оцениваются по категории С2 – в 19,6 т, категории Р1-46 т, а Р2 + РЗ - 50-70 тонн. Также увеличение запасов золота может быть связано с детальными поисками на территории Чойского рудного поля, Ишинской площади и Майско-Лебедской зоны. Наиболее перспективной по рудному золоту представляется самая северная часть Горного Алтая и в первую очередь площадь Майского месторождения и северная часть Турочакского района. Это один из наиболее богатых в прошлом золоторудных узлов всей Западной Сибири.

- Новые данные (петрохимия пород, U-Pb возраст, геохимия цирконов) по гранитоидам Улантовского массива (Салаирский кряж) показали, что массив представляет собой многофазный плутон, сложенный позднесилурийскими лейкогранитами (U-Pb возраст ок. 426 млн лет), прорванными серией раннедевонских гранитоидных интрузий (U-Pb возраст ок. 417–418 млн лет до ок. 412 млн лет). Полученные U-Pb данные свидетельствуют о том, что гранитоиды массива не относятся ни к каменноугольному, ни к пермо–триасовому интрузивным комплексам в рамках их возрастного определения в региональной легенде, и фиксируют новый возрастной этап раннедевонской магматической активности, ранее достоверно не установленный на Салаире. Плагиограниты с U-Pb возрастом ок. 412 млн лет, развитые в центральной части массива, показывают специфические характеристики гранитоидов, продуктивных на порфировое оруденение. Эти данные позволяют существенно увеличить потенциал Cu-Mo минерализации центральной части массива на обнаружение промышленного оруденения порфирового типа.

- В районе Култуминского месторождения россыпеобразующее золотое оруденение наложено на руды с пространственно совмещенными разностадийными минеральными ассоциациями. В связи с этим, четкой зависимости между наличием включений различных минералов и пробностью золотин в россыпях нет, а химические составы рудного и россыпного золота частично перекрываются лишь в диапазоне пробности Au более 780‰. Содержания Cu в Au россыпей не превышают 0,23 мас.%, а золото с примесью ртути (в основном, до 1 мас.%) более характерно для россыпей, связанных с Култуминским месторождением, чем для его руд. Несмотря на это, пробность золота россыпей и набор минералов-включений в нем отражают приуроченность к золотому оруденению в скарнах (рр.Култумушка, Гугда) и метасоматитах березитового, гумбеитового, пропилитового типов (рр.Очуногда, Гугда, Култумушка). В основном высокая пробность золота россыпей рр.Култумушка, Гугда и, хоть и редкое, присутствие в нем включений халькопирита и магнетита, указывают на золото-скарновое оруденение. Относительно низкая пробность золота россыпи р.Очуногда, включения в нем биотита, турмалина (как и в россыпи р.Култумушка), согласуются с преимущественным развитием на этом участке золотоносных метасоматитов. Халькопирит здесь находится в золоте более низкой пробы, чем в россыпи р.Култумушка. Вместе с тем, минеральные составы шлихов этих 2-х россыпей близки. В них преобладают скарновые минералы (магнетит, шеелит), присутствуют сфалерит, галенит и минералы метасоматитов. Вероятно, золотое оруденение на разных участках Култуминского месторождения во многом сходно, но в разной степени проявлены его стадии. Конкретные характеристики золотого оруденения, связанного с Гугдинским штоком неизвестны. Кроме золото-скарнового, в районе этого штока, вероятно, присутствует Au-U оруденение, подобное Эльконскому. Это вытекает из наличия включений браннерита (в виде колломорфных масс), халькопирита, блеклой руды, минералов метасоматитов (кварц, альбит, мусковит, хлорит) и относительно большого количества включений пирита в золоте россыпи р.Гугда. В крупной золотине россыпи р.Яромай, из местного источника, находящегося скорее всего в пределах Култуминского штока, так-же обнаружено аналогичное колломорфное включение браннерита в ассоциации с пиритом, мусковитом, кварцем. Минеральные составы шлихов этих россыпей тоже близки, за исключением повышенного количества сульфидов в автохтонной россыпи р.Гугда. Можно предположить, что с шахтаминским комплексом связано и золото-урановое оруденение.

- Проведена исчерпывающая интерпретация ранее полученных данных о химическом и микропримесном составе самородного золота россыпей Егорьевского рудно-россыпного района (СЗ Салаирский кряж), по результатам чего были установлены формационные типы коренных источников, отвечающие за питание Иковского, Тайлинского, Бердского и Суенгинского россыпных полей. По совокупности данных о содержании основных компонентов (Au-Ag-Cu-Hg) входящих состав самородного золота и ассоциаций минеральных микровключений рудных минералов, было установлено пять основных типов золота. По наличию микропримеси Pd в золоте медистого типа (Cu: 0,5 – 4 мас.%) Иковского россыпного поля и примесей Sb в серебристом (Ag до 25 мас.%) золоте Бердского и Тайлинского россыпных полей представилось возможным отличить от прочего золота аналогичного состава. Питание россыпей исследуемого района происходило за счет разрушения коренных источников четырех формационных типов: первичная сульфидная минерализация в малых телах Тайлинского комплекса, метасоматиты и коры выветривания по ним, золото-сульфидно-кварцевая минерализация Новолушниковского месторождения, золотосодержащая полиметаллическая минерализация.

- Рассмотрены геохимические особенности цирконов из гранитоидов Култуминской интрузии, генетически связанной с Култуминским золото-железо-медным (с серебром) скарновым месторождением. Индикаторные характеристики цирконов (Eu/Eu* = 0,28, Yb/Dy = 3,7) из монцонит-, граносиенит- и гранит-порфиров и рассчитанные значения фугитивности кислорода (ср. ΔFMQ +0,48) указывают на то, что гранитоиды интрузии эволюционировали из водонасыщенных, умеренно окисленных магматических расплавов. В то же время, степень окисленности расплавов не была достаточно высокой, чтобы сгенерировать продуктивную порфировую минерализацию.

2024 год

- На основе полевых наблюдений, U-Pb цирконовых возрастов и геохимического состава цирконов и магматических пород было уточнено геологическое строение Жирекенского Mo-порфирового месторождения и проведена оценка рудного потенциала гранитоидов разных фаз внедрения на порфировое оруденение. Проведенные исследования показали, что месторождение пространственно ассоциирует с серией интрузий высоко-K известково-щелочных – шошонитовых гранитоидов I типа, внедрившихся в средней – поздней юре в интервале 158–166 млн лет. Внедрение рудогененирующей гранитоидной интрузии и формирование Mo-порфирового рудного штокверка произошло в интервале 158–161 млн лет. Оценка рудного потенциала гранитоидов по комплексу геохимических валовых и минеральных (цирконы) индикаторов фертильности показала, что изученные интрузии не могут быть генетически связаны с порфировой минерализацией, поскольку являются производными слабоокисленных магм. Гранитоидная интрузия, с которой генетически связано молибденовое оруденение Жирекенского месторождения, либо не вскрыта, либо представлена породами, не охваченными настоящим и более ранними исследованиями. Присутствие в гранитоидах месторождения популяции ксеногенных цирконов с возрастом ок. 180–186 млн лет высветляет “потерянный” этап раннеюрской магматической активности в регионе.

- Совместно с коллегами из Кольского Научного Центра РАН, Казанского федерального университета и ООО «Норильскгеология» были изучены результаты аэрогеофизической магнитной съемки (аномальное магнитное поле), электроразведки (кажущееся электрическое сопротивление) и спектрометрической съемки (содержания калия, урана, тория и мощность экспозиционной дозы), проведенных на эталонной площади в пределах Газимуро-Заводского золото-полиметаллического рудного района (восточное Забайкалье). С целью разработки методики геологического таргетирования площадей для поисков Cu-Au-Fe порфирово-скарнового и золото–полиметаллического оруденения, результаты аэрогеофизических данных были обработаны фрактальными методами, с помощь двумерного вейвлет-анализа и локального фрактального анализа. Наилучшая перспективная эффективность была достигнута за счет интеграции шести отдельных перспективных карт локального фрактального и вейвлет-анализа («ансамблевое таргетирование»). Такой подход позволил не только охватить все известные на площади месторождения, но и выявить новые перспективные участки.

- Совместно с коллегами из Института геологических наук Вьетнамской Академии Наук и Технологий (Ханой, Вьетнам), была проведена типизация ранне-среднетриасовых базальтов региона Шонгхиен, определены петрогенетические аспекты их формирования и механизмы генерации основных магм и предложена тектоническая обстановка для триасовой магматической активности. На основе геологических наблюдений и систематических исследований геохимических и Sr–Nd изотопных характеристик, в регионе Шонгхиен было выделено три типа базальтов: обогащенные, переходные и деплетированные. Все они образовались в результате плавления субдукционно-модифицированной литосферной мантии, а композиционное разнообразие этих базальтов обусловлено, главным образом, геохимической и Nd-изотопной гетерогенностью их мантийного источника. Была предложена модель, в которой ранне–среднетриасовый базитовый магматизм в регионе северо-восточного Вьетнама является результатом декомпрессионного плавления, вызванного конвективным истончением литосферной мантии Южного Китая в течении периода 250–240 млн лет. Этот период соответствует континентальной коллизии между Южно-Китайским и Индокитайским блоками. В северо-восточном Вьетнаме, ранне–среднетриасовый магматизм имеет важное металлогеническое значение, контролируя Cu-Ni сульфидное (рудный район Каобанг), Au (рудный район Ланг Вай) и Sn(-Cu) (рудный район Там Дао) оруденение.

- Золото автохтонных россыпей рек Синяха и Шахтама, источники которых приурочены к периферической и центральной частям Шахтаминского месторождения, довольно контрастно различается по морфологии, химическому составу и минеральным ассоциациям. Первое более крупное, идиоморфной морфологии, массивное, относительно низкопробное. Для него характерны включения сульфосолей Bi, галенита, халькопирита. Частота встречи включений в Au высокая, а пробность золота, содержащего включения рудных минералов широко варьирует. У некоторых золотин проявлены внутренние структуры диффузионного концентрирования серебра в межзерновых прожилках и отдельных участках, структура перекристаллизации с замещением золота средней пробности очень высокоопробным. Пробность золота россыпи р. Шахтама заметно выше, в нем изредка присутствуют примесь ртути и включения блеклой руды, галенита. Внутренние структуры золотин, вероятно, также диффузионного происхождения, выражаются в наличии участков, прожилков низкопробного золота в высокопробном. Различия отражают зональность размещения и уровень эрозионного среза золотого оруденения. Коренным источником россыпей явилось Au-полиметаллическое оруденение, для россыпи р. Шахтама – более глубокого уровня. Россыпеобразующее золотое оруденение наложено на Au-полиметаллическое.

- В автохтонных россыпях, образующих отдаленный ореол вокруг Ключевского месторождения, преобладает золото с пробностью 900-950‰. Золото часто содержит включения рудных минералов и образует с ними сростки. Прежде всего, это пирит, галенит и минералы Bi (тетрадимит, теллуриды Bi, Bi-содержащие сульфосоли, самородный Bi, висмутин), реже – арсенопирит, халькопирит, блеклые руды. В автохтонных россыпях, расположенных вокруг месторождения Давенда, преобладает золото с пробностью более 950‰, включения рудных минералов (пирит, галенит, тетрадимит, минерал состава PbBiCuS, арсенопирит) в золоте этих россыпей редки. Третий тип золота (850-900‰) менее распространен в вышеупомянутых россыпях, но преобладает в автохтонных россыпях рек Малый и Левый Амуджикан. В существенно аллохтонных россыпях периферии Давенда-Ключевского рудного узла и р.Черный Урюм распространено и более низкопробное золото. В этой группе россыпей несколько меняется минеральная ассоциация Au. Галенит и минералы Bi почти не находятся в золотинах совместно, появляются гессит, акантит, петцит, ассоциирующие с минералами Bi или пиритом. В шлихах присутствует киноварь. Пробность золота россыпей, его ассоциации с рудными и нерудными минералами, указывают на телескопирование оруденения в рудных источниках и на то, что продуктивное на россыпи оруденение образовалось в результате переотложения золота на поздних стадиях.

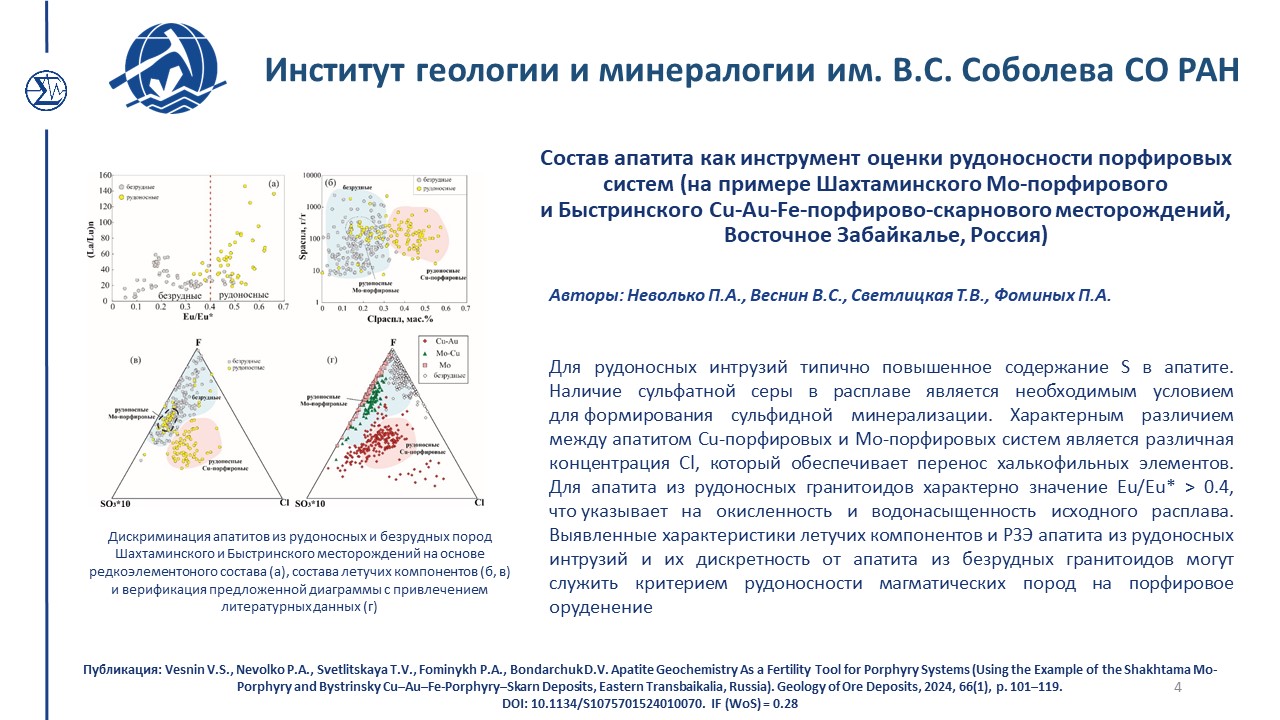

- С целью выявления специфики рудоносного магматизма на Быстринском и Шахтаминском месторождениях был изучен состав летучих компонентов и редкоземельных элементов в апатитах из магматических пород рудоносных и безрудных интрузий. Было показано, что для рудоносных интрузий Быстринского и Шахтаминского месторождений типично повышенное содержание S в апатите, что указывает на их формирование из окисленных расплавов. Установлено, что характерным различием между апатитом Cu-порфировых от минерала Mo-порфировых систем является высокая концентрация Cl (более 0.8 мас.%), который обеспечивает перенос халькофильных элементов. Содержание летучих в апатите может быть использовано в качестве признака рудоносности магматических пород. Анализ редкоземельного состава апатита позволил установить, что для минерала из рудоносных гранитоидов Шахтаминского и Быстринского месторождений характерно значение Eu/Eu* > 0.4, что указывает на окисленность и водонасыщенность исходного расплава.

Лаборатория рудообразующих систем располагает рядом специализированного оборудования для проведения фундаментальных и прикладных исследований рудных месторождений:

- бинокулярные микроскопы, оборудованные цифровыми фотокамерами;

- поляризационные микроскопами, позволяющими проводить определение минералов в проходящем и отраженном свете;

- компьютерные программы “Chiller” и “Gem-Selektor-3” с термодинамическими базами данных SUPCRT,92, Soltherm-98, Slop-1998-2016;

- Eh-рН-TDS метры портативные и стационарные, вакуумный насос, муфель и шкафы сушильные, центрифуга, установка для отжима поровых вод;

- собственный комплекс шлифовального, полировального и камнерезного оборудования для обработки каменного материала и изготовления препаратов;

- портативный газортутный анализатор РА-915М, позволяющий в полевых условиях в режиме "онлайн" измерять пары ртути в почве.

- портативная минилаборатория РФА анализа X-5000, позволяющая в полевых условиях проводить определения с высокой точностью измерений, а также низкими пределами обнаружения. Компактный анализатор X-5000 требует минимальной подготовки образца и отвечает всем стандартам горно-геологической отрасли промышленности

- мобильная буровая установка КМ-10И, оснащенная шнековыми снарядами, позволяющее осуществлять бурение скважин в рыхлых отложениях глубиной до 10 метров без промывки

- дробилка портативная RC-1 для размалывания пород в полевых условиях, оснащенная двигателем внутреннего сгорания

Гаськова Ольга Лукинична – профессор кафедры петрографии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ,

Преподаваемые в настоящее время дисциплины:

- Методы расчета минеральных равновесий, бакалавриат, 3 курс;

Неволько Петр Александрович – доцент кафедры петрографии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ,

Преподаваемые в настоящее время дисциплины:

- Минераграфия, бакалавриат, 3 курс

- Методика и техника поисковых и разведочных работ, магистратура, 1-2 курс

Гаськова Ольга Лукинична – эксперт РНФ, эксперт РАН

2022 год

- Всероссийская конференция с участием зарубежных ученых «Современные направления развития геохимии», 21-25 ноября 2022 г., г. Иркутск, РФ

- The 5-th International Conference «PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN EURASIA» and Young Scientists School 6-9 September 2022, Saint-Petersburg, Russia

2024 год

- Международная научно-практическая конференция «МЕТАЛЛОГЕНИЯ ЗОЛОТА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА И ЕГО ОБРАМЛЕНИЯ», посвященная 300-летию Российской академии наук, 05–09.09.2024 г., г. Кызыл, РФ

Список основных достижений, проектов и публикаций

2023 год

2024 год

2025 год

Базовый проект фундаментальных исследований

- Шифр ГЗ – FWZN-2022-0025; Номер Гос. учета: 122041400237-8. «Металлогения рудных районов Азии: модели формирования месторождений благородных и цветных металлов, комплекс поисковых критериев», руководитель Калинин Юрий Александрович

- Шифр ГЗ – FWZN-2026-0007. «Металлогенические провинции, эпохи и рудные месторождения складчатых поясов Азии: от генетических моделей к прогнозу минеральных ресурсов», руководитель Калинин Юрий Александрович

Гранты Российского научного фонда

2023 год

- Fazel E.T., Nevolko P.A., Paˇsava J., Xie Y., Alaei N., Oroji A. Geology, geochemistry, fluid inclusions, and H–O–C–S–Pb isotope constraints on the genesis of the Atash-Anbar epithermal gold deposit, Urumieh–Dokhtar magmatic arc, central-northern Iran // Ore Geology Reviews – 2023 – V153 – 105285. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105285

- Gaskov I.V., Borisenko A.S., Borisenko I.D., Izokh A.E., Ponomarchuk A.V. Chronology of Alkaline Magmatism and Gold Mineralization in the Central Aldan Ore District (Southern Yakutia) // Russian Geology and Geophysics – 2023 – 64 (2) – 175–191. DOI: 10.2113/RGG20214427

- Khusainova A., Bortnikova S., Gaskova O., Volynkin S., Kalinin Y. Secondary minerals of Fe, Pb, Cu in sulfide-containing tailings: sequence of formation, electrochemical reactions and physico-chemical model (Talmovskie Sands, Salaire, Russia) // RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES – Volume 23 – № 1. DOI: 10.2205/2023ES000810

- Redin Y., Redina A., Malyutina A., Dultsev V., Kalinin Y., Abramov B., Borisenko A. Distinctive Features of the Major and Trace Element Composition of Biotite from Igneous Rocks Associated with Various Types of Mineralization on the Example of the Shakhtama Intrusive Complex (Eastern Transbaikalia). Minerals 2023, 13, 1334. DOI: 10.3390/min13101334

- Svetlitskaya T.V. Geochemical and Sr–Nd Isotope Systematics of the Late Permian–Early Triassic Traps from the Kuznetsk Basin: Magma Sources and Correlation with the Noril’sk Region Volcanics // Doklady Earth Sciences – 2023 –Vol. 510 – Part 2 – pp. 400–410. DOI: 10.1134/S1028334X23600263

- Вишневский А.В., Белоусова Н.Е., Лавренчук А.В., Неволько П.А. Портативный РФА анализатор: новые возможности диагностики каменного сырья и идентификации его источников, оценки валидности применения метода сырьевых единиц // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. / Том XXIX. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 2023. с. 90-96. DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0090-0096. DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0090-0096

- Гаськов И. В. Эндогенное золото российского Алтая. Руды и металлы. 2023. № 3. С. 37–60. DOI: 10.47765/0869-5997-2023-10012

- Карпов А.В., Гаськова О.Л., Владимиров А.Г., Анникова И.Ю., Мороз Е.Н. Геохимическая модель накопления урана в русле реки Семизбай (Северо-Казахстанская урановорудная провинция) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 1. – С.165-176. DOI: 10.18799/24131830/2023/1/3779

- Колпаков В.В., Неволько П.А., Фоминых П.А. Типохимизм и минеральные ассоциации самородного золота россыпей района Култуминского Au-Cu-Fe скарнового месторождения (Восточное Забайкалье). Разведка и охрана недр – 2023 – №12, с. х-х. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_12_20

- Светлицкая Т.В., Неволько П.А. Оценка перспектив култуминского месторождения на порфировое оруденение на основе анализа геохимических характеристик цирконов (Восточное Забайкалье, Россия) // Разведка и охрана недр – 2023 – №3 – С. 11-19. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_03_11

- Светлицкая Т.В., Неволько П.А., Дранишникова Д.Е. (2023) Улантовский гранитоидный массив: новый возрастной этап потенциально продуктивного раннедевонского магматизма на Салаире. Geosphere Research. 2023. 4. рр. 21–46. DOI: 10.17223/25421379/29/2

- Хусаинова А.Ш., Калинин Ю.А., Бортникова С.Б., Гаськова О.Л. Минералы Au и Ag в хвостохранилище переработанных сульфидных руд (Салаир, Россия) // Arctic and Subarctic Natural Resources – 2023 – 28(1) – 27–39. DOI: 10.31242/2618-9712-2023-28-1-27-39

2024 год

- Berzina A.N., Berzina A.P., Gimon V.O. Age and Relationship between Magmatites of a Pluton and Small Intrusions (Sorskoe Porphyry Cu–Mo Deposit, Khakassia) // Geology of Ore Deposits, 2024, Vol. 66, No. 1, pp. 42–66. DOI: 10.1134/S1075701524010021

- Bortnikova S.B., O.L. Gaskova, A.A. Tomilenko, A.L. Makas’, E.A. Fursenko, N.A. Pal’chik, I.V. Danilenko, N.A. Abrosimova; Composition of Gases in the Interporous Space of Technogenic Bodies. Russ. Geol. Geophys. 2024;; 65 (10): 1177–1187. DOI:10.2113/RGG20244709

- Kalashnikov A.O., Nikulin I.I., Lyubchich V.A., Svetlitskaya T.V., Kadyrov R.I. Local fractal and wavelet analysis of aerogeophysical data: An integrated approach in target generation of Cu-Au-Fe skarn and gold-polymetallic epithermal porphyry-related systems in eastern Transbaikalia, Russia // Ore Geology Reviews, Volume 170, 2024, 106112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2024.106112

- Kolpakov V.V., Nevolko P.A., Fominykh P.A. Mineralogy and Primary Sources of Gold in the DavendaKlyuchevskiy Ore-Placer Cluster (Eastern Transbaikalia) // Geology of Ore Deposits, 2024, Vol. 66, No. 5, pp. 528–546. DOI: 10.1134/S1075701524600415

- Nevolko P.A., Tran T.A., Svetlitskaya T.V., Tran T.H., Ngo T.P., Ngo T.H. Suoi Cun Au ore occurrence as an example of potential Carlin-type sulphide-gold mineralization in Northeast Vietnam // Геосферные исследования. 2024. № 1. С. 6–25. DOI: 10.17223/25421379/30/1

- Ngo T.H., Svetlitskaya T.V., Tran T.A., Izokh A.E., Nevolko P.A., Tran T.H., Vũ H.Ly, Ngo T.P. Indosinian magmatism in NE Vietnam: Petrogenesis and geodynamic implications of Triassic mafic suites from the Song Hien region // Lithos, Volumes 488–489, 2024, 107842. DOI: 10.1016/j.lithos.2024.107842

- Shapovalova M.O., R.A. Shelepaev, O.M. Turkina, V.S. Vesnin, A.E. Izokh, N.D. Tolstykh; SOURCES OF MAGMAS OF PERMIAN GABBROS OF THE KHANGAI MOUNTAINS (Western Mongolia). Russ. Geol. Geophys. 2024; 65 (12): 1412–1431. DOI:10.2113/RGG20244749

- Shvartseva O., Gaskova O., Yurtaev A., Boguslavsky A., Kolpakova M., Mashkova D. Water–Rock–Organic Matter Interactions in Wetland Ecosystem: Hydrogeochemical Investigation and Computer Modeling // Water 2024, 16(3), 428. DOI: 10.3390/ w16030428

- Svetlitskaya T.V., Nevolko P.A. U–Pb Ages and Whole-Rock and Zircon Geochemistry of Granitoids from the Zhireken Mo-Porphyry Deposit, Eastern Transbaikalia: New Insights into the Link to Mineralization // Geology of Ore Deposits, 2024, Vol. 66, No. 1, pp. 67–100. DOI: 10.1134/S1075701524010069

- Vesnin V.S., Nevolko P.A., Svetlitskaya T.V., Fominykh P.A., Bondarchuk D.V. Apatite Geochemistry As a Fertility Tool for Porphyry Systems (Using the Example of the Shakhtama Mo-Porphyry and Bystrinsky Cu–Au–Fe-Porphyry–Skarn Deposits, Eastern Transbaikalia, Russia) // Geology of Ore Deposits, 2024, Vol. 66, No. 1, pp. 101–119. DOI: 10.1134/S1075701524010070

- Изох А.Э., Чайка И.Ф., Гаськов И.В., Егорова В.В. Дифференциация лампроитовой магмы (на примере мезозойских высококалиевых даек массива рябиновый, Центральный Алдан) // Геология и геофизика. – 2024. – Т. 65, № 2. – С. 200-221. DOI: 10.15372/GiG2023169

- Колпаков В.В., Неволько П.А., Фоминых П.А., Похмелкин Н.С. Минералого-геохимическая характеристика и вероятные коренные источники самородного золота россыпей района Шахтаминского Mo-порфирового месторождения (восточное Забайкалье) // Геосферные исследования. 2024. № 2. С. 61–76. DOI: 10.17223/25421379/31/4

- Редин Ю.О., Борисенко А.С., Редина А.А., Малютина А.В., Дульцев В.Ф. Основные этапы формирования золотого и редкометалльного оруденения Восточного Забайкалья и связанного с ним магматизма: новые U-Pb и Ar-Ar данные// Геосферные исследования. 2024. № 2. С. 77–100. DOI: 10.17223/25421379/31/5

- Редин Ю.О., Малютина А.В., Борисенко А.С., Шадрина С.В. САВКИНСКОЕ Au-As (±Sb, Hg) МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАК ПРИМЕР CARLIN-LIKE ТИПА В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ // Разведка и охрана недр, Выпуск 5, 2024, 67–77. DOI: 10.53085/0034-026X_2024_5_67

- Юркевич Н.В., Шавекина А.Ш., Гаськова О.Л., Артамонова В.С., Бортникова С.Б., Волынкин С.С. Аутигенный барит в техногенных отвалах: минералого-геохимические данные и результаты физико‑химического моделирования // Георесурсы T.26. №1. 2024. DOI: 10.18599/grs.2024.1.1